産業廃棄物は、適切な処理が求められるだけでなく、リサイクルを通じて貴重な資源として再利用することが可能です。しかし、多くの企業が廃棄物を埋立処分しているのが現状であり、産業廃棄物のリサイクル率は高いとはいえません。

この記事では、産業廃棄物をリサイクルする必要性や産業廃棄物のリサイクルにおけるメリットなどを解説します。

1.産業廃棄物をリサイクルする必要性

産業廃棄物のリサイクルは、限りある資源の有効活用や埋立地の負担軽減、さらには自然環境の保護という観点から、現代社会において欠かせない取り組みです。

ここでは、具体的なデータからみた産業廃棄物をリサイクルする必要性を解説します。

(1)限られた資源の有効活用

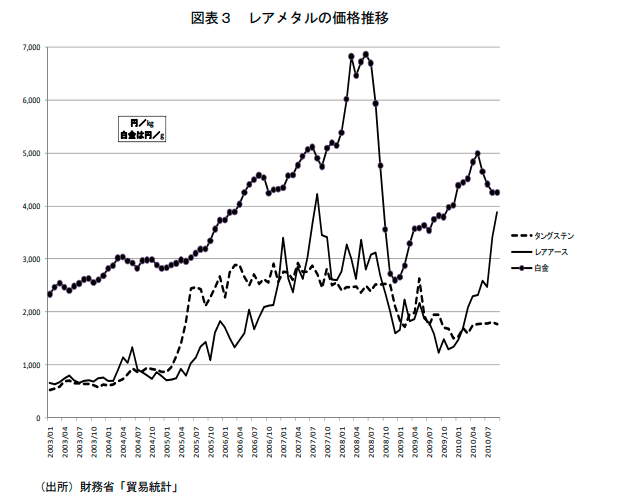

引用:https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101201043.pdf

日本はレアメタルや化石燃料などの資源の多くを輸入に頼っています。

なかでもレアメタルは、液晶テレビや携帯電話、電気自動車(EV)のモーターや蓄電池に欠かせない素材であり、低炭素社会の実現に向けて需要が増加しています。このような世界的需要の高まりによるレアアースの価格高騰に対処するためにも、資源を効率的に循環利用することが求められています。

レアメタルは使用済み製品からの回収によって再利用が可能であり、資源枯渇や輸入依存を軽減できるだけでなく、製造業の国際競争力を維持することにもつながります。

日本では、循環型社会形成推進基本法や小型家電リサイクル法が整備されており、産業廃棄物のリサイクルが推進されています。

限られた資源を無駄にしないためにも、産業廃棄物の適切なリサイクルは、今後ますます重要な課題となるでしょう。

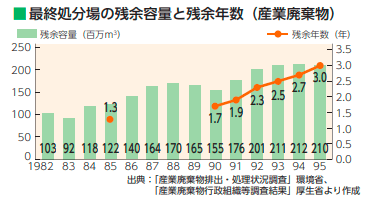

(2)埋立地の負担軽減

引用:https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf

環境省によると、国内の最終処分場の残余年数は20年未満と推定されており、現在の廃棄ペースが続けば、埋立地不足が深刻化する恐れがあります。一部の地域では、産業廃棄物処分場の残余年数が1~3年にまで縮小している例も報告されています。

新たな処分場の建設も簡単ではなく、過去には東京都日の出町での埋立反対運動をはじめ、地域住民の反対が相次ぎました。1995年には処分場に関する紛争が全国で279件発生しており、処分場建設の難しさが浮き彫りになっています。

再利用可能な廃棄物をリサイクルすることで埋立地の使用量を減らし、処分場の延命と環境保全を実現できます。

(3)自然環境の保護

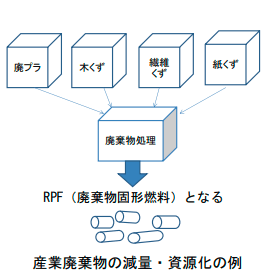

産業廃棄物の発生抑制・減量化・循環利用が推進されており、廃プラスチックや木くずなどの資源化が進められています。例えば、廃棄物を固形燃料(RPF)として再利用する取り組みは、廃棄物削減と環境負荷軽減に大きく貢献しています。

また、循環利用を促進する製品の開発や公共工事でのリサイクル資源活用も行われています。さらに、事業者にはマニフェスト(管理票)の適切な運用が徹底され、廃棄物管理の透明性が確保されています。これらの取り組みにより、自然環境の保護と循環型社会の実現が目指されています。

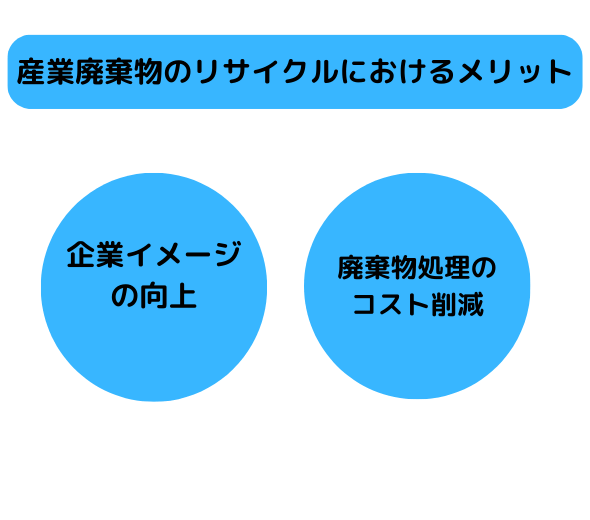

2.産業廃棄物のリサイクルにおけるメリット

産業廃棄物をリサイクルすることは、単に環境への配慮に留まらず、企業にとっても多くのメリットをもたらします。ここでは、具体的な利点を解説します。

(1)廃棄物処理のコスト削減

たとえば、金属スクラップやプラスチック廃材は、適切に分別・処理することで買取対象となる場合があり、処分費用を削減できるだけでなく、売却益を得ることもできます。

なかでもレアメタルなどの高品質な資源は需要が高く、高額で取引されるケースも少なくありません。また、自社内で廃棄物をリサイクルする仕組みを整えれば、外部業者への処理依頼が不要となり、さらなるコスト削減が見込めます。

具体的には、製造業では廃棄物を固形燃料(RPF)や再生原料に加工し、自社のエネルギー源や原材料として再利用する取り組みが進んでいます。

(2)企業イメージの向上

産業廃棄物のリサイクルに取り組むことで、地球環境に優しい企業としてのブランド価値を高める大きな要因となります。

企業の環境への取り組みが消費者や取引先から注視されるようになり、SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資の注目が高まる中、環境配慮型の企業活動は重要な競争力となっています。

たとえば、産業廃棄物のリサイクル実績を公表し、環境報告書やCSR(企業の社会的責任)活動に盛り込むことで、消費者やステークホルダーに対して明確なメッセージを伝えることができます。

これにより、企業イメージが向上し、製品やサービスの付加価値が高まるとともに、環境意識の高い消費者層の支持を得ることが期待できるでしょう。

3.リサイクル可能な産業廃棄物の種類

産業廃棄物のリサイクルは、資源の有効活用だけでなく、環境保護や廃棄物処理費用の削減にもつながるなど、さまざまなポテンシャルを秘めています。

ここでは、リサイクルが可能な主な産業廃棄物の種類と、その活用方法を解説します。

(1)廃油

廃油は、工場などで使用されたエンジンオイルや潤滑油、切削油、洗浄油などが含まれます。

廃油のリサイクル率は4割と低い状況ですが、リサイクル方法には以下があります。

| 燃料として再利用 | 廃油を処理し、重油や潤滑油、補助燃料として使用 |

|---|---|

| 工業製品に活用 | 廃食用油を化学処理して肥料、飼料、工業用石鹸に再利用 |

廃油の適切なリサイクルは、エネルギー資源の有効活用につながります。

(2)金属くず

金属くずは、工場や建設現場などで発生する産業廃棄物の一種で、鉄鋼の切れ端や削りくず、ネジ、ボルト、空き缶など、多岐にわたる種類が含まれます。

これには、鉄くずをはじめ、アルミ、ステンレス、真鍮といった非鉄金属も含まれ、用途や性質によって分類されます。金属くずのリサイクルは、主に以下の方法で行われます。

| 金属精錬処理 | 不純物を取り除くための精錬処理を施し、純度の高い金属を回収 |

|---|---|

| 切断・粉砕処理 | 金属くずを細かく切断・粉砕し、加工や再利用がしやすい形状に整える |

回収された金属は、建設資材、自動車、家電製品、アルミ缶など、さまざまな製品の原材料として使用されます。

鉄くずは新たな鉄鋼製品などに加工され、何度も繰り返し利用可能です。

(3)鉄スクラップ

鉄スクラップは、金属くずの中でも特に多い廃棄物で、工場での製品製造時に生じる自家発生スクラップと使用済み製品や建物、自動車の解体時に発生する市中スクラップに分類されます。

鉄スクラップは、リサイクル工程で不純物を除去し、精錬処理を繰り返して純度の高い鉄を回収します。

リサイクルされた鉄は、自動車や家電製品、建設資材など、幅広い分野で活用されており、建設用の鉄筋、車体の部品、家庭用電化製品の外装などに使用され、鉄が持つ特性を生かして効率的に再利用されています。

(4)廃プラスチック

廃プラスチックとは、プラスチック製品の製造過程で発生するプラスチック片や、使用済みで廃棄されたプラスチック製品を指します。具体的には、合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどが含まれます。

廃プラスチックはその特性や状態に応じて、以下の方法でリサイクルされます。

| マテリアルリサイクル | 選別・洗浄・粉砕を経て、粒状の再生プラスチックとして加工 |

|---|---|

| ケミカルリサイクル | 廃プラスチックを化学分解し、化学原料や燃料として再利用 |

| サーマルリサイクル | 廃プラスチックを燃焼させ、発生する熱エネルギーを回収して利用する |

(5)汚泥

汚泥とは、事業活動の過程で発生する泥状の廃棄物全般を指します。

発生する環境や性質により、食品工場や製薬工場の排水処理過程で発生する有機汚泥と土木工事現場や金属加工工場で発生する無機汚泥に分類されます。

汚泥は産業廃棄物の中でも発生量が非常に多く、多様な形でリサイクルが進められています。主なリサイクル方法は以下の通りです。

| セメント原料への活用 | 無機汚泥をセメントの原料として再利用 |

|---|---|

| 肥料としての利用 | 有機汚泥に含まれる有機物を活用して肥料に加工 |

| 重油の回収 | 油分を含む汚泥はを水と油に分離処理することで重油として再利用 |

| バイオマスエネルギーの生成 | 汚泥を処理する際に発生するガス(メタンガスなど)をエネルギー源として活用 |

(6)木くず

木くずはリサイクルしやすく、適切に処理することでさまざまな用途に再利用されます。

| マテリアルリサイクル | 木くずを破砕・粉砕し、再利用可能な原材料として加工 |

|---|---|

| サーマルリサイクル | 木くずを燃焼させて熱エネルギーを回収 |

紙や建材の原料となるほか、サーマルリサイクルによるエネルギー供給のための燃料としても重要な役割を果たしています。また、園芸用の腐葉土や堆肥材、畜産用の敷料など、農業分野でも利用されています。

(7)がれき

がれきは、建設現場や解体工事の際に発生する廃棄物で、主にコンクリートやレンガの破片、アスファルト塊などが含まれます。

リサイクルされたがれきは、以下のような形で再利用されます。

| 再生砕石 | 道路の路盤材や埋め戻し材に利用 |

|---|---|

| 再生骨材 | コンクリート製品やアスファルト舗装材の原料として利用 |

| 埋め戻し材 | 建設現場の地盤整備や埋め戻し作業に使用 |

がれきを適切に処理することで、最終処分場の容量を節約し、環境負荷の軽減にもつながります。

(8)石膏ボード

石膏ボードは、住宅や建物の壁材、天井材として広く使用される建築資材であり、建設現場や解体工事で多く発生する廃棄物です。

石膏ボードは、その特性を活かして以下の方法でリサイクルされています。

| 再生処理 | 石膏成分と紙成分に分離し、新たな石膏ボードの原料として再利用 |

|---|---|

| セメント原料への利用 | リサイクルされた石膏をセメントの硬化速度の調整に活用 |

| 再生紙の原料 | 石膏ボードの表面に使用されている紙部分はを回収し、再生紙の原料として再利用 |

石膏ボードは埋め立て処分されると硫化水素ガスを発生させるリスクがあるため、適切なリサイクルは環境保全の観点からも重要です。

(9)動植物性残さ

動植物性残さは、食料品、医薬品、飼料の製造過程や農業、漁業などから発生する産業廃棄物です。

主に、肉類や魚の骨、動物の皮や脂肪、植物の茎や葉、果実の皮や種などが含まれ、これらの廃棄物は自然由来であるため、適切なリサイクルを通じて資源として再利用することが可能です。

動植物性残さのリサイクルは、主に以下の方法で行われます。

| 肥料への加工 | 有機肥料や堆肥として農業分野での再利用 |

|---|---|

| 飼料としての再利用 | 魚の骨や動物の副産物を加工して飼料に利用 |

| バイオガスの生成 | 微生物で分解し、メタンガスなどを生成するバイオマスエネルギーとして利用 |

肥料や飼料としての活用により、新たな原材料の採取を減らし、資源の循環を促進します。また、バイオガスエネルギーの生成は、再生可能エネルギーの普及に寄与し、化石燃料の消費削減にもつながります。

(10)医療廃棄物

医療廃棄物は、医療機関などで生じる産業廃棄物であり、注射器をはじめとする医療器具や血液などがあります。

医療廃棄物のうち、リサイクル可能なものは適切な処理を経て資源として再利用されています。

| プラスチック容器の再利用 | 非感染性のプラスチック容器を洗浄・消毒し、プラスチック原料や新たな製品の材料として利用 |

|---|---|

| 金属類の再利用 | 不純物を除去したうえで回収され、金属資源として再利用 |

| 焼却処理でのエネルギー回収 | 焼却時に発生する熱エネルギーを回収して利用 |

医療廃棄物の適切なリサイクルは、感染症リスクの軽減と資源の有効活用を両立させる取り組みです。また、適切に処理されない場合、大気汚染や土壌汚染の原因となる可能性があるため、厳格な管理が求められます。

(11)燃え殻や飛灰

燃え殻や飛灰は、廃棄物を焼却処理した際に発生する焼却灰のことを指します。これらは焼却後の副産物として生じますが、適切にリサイクルすることで資源として再利用が可能です。

燃え殻や飛灰は、それぞれの特性に応じて以下の方法でリサイクルされます。

| セメント原料としての活用 | セメントの硬化性や耐久性を高めるための重要な成分として活用 |

|---|---|

| 路盤材やコンクリート原料としての利用 | 道路の路盤材やコンクリート製品の原料として利用 |

| 金属の回収 | 燃え殻や飛灰からは、アルミニウムや鉄分などの金属を回収 |

飛灰には有害物質が含まれる場合があるため、適切な処理を行うことで環境汚染を防ぐことが可能です。

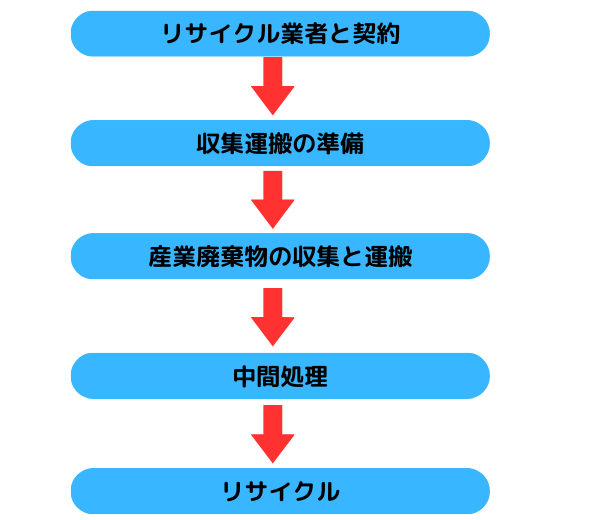

4.産業廃棄物をリサイクルする流れ

ここでは、産業廃棄物をリサイクルする一般的な流れを解説します。

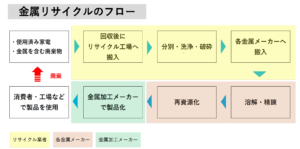

(1)リサイクル業者と契約

まず、適切なリサイクル業者と契約を結びます。この際、収集運搬業者や処分業者など、必要な事業者ともそれぞれ契約し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用して処理状況を管理します。

委託契約書を交わす際には、業者が産業廃棄物処理の許可を有していることを確認する必要があります。

(2)収集運搬の準備

契約が完了したら、廃棄物の収集運搬を準備します。

運搬車両の手配や廃棄物の運搬スケジュールを調整します。GPS付き車両を利用することで、運搬状況や到着時刻をリアルタイムで把握することが可能です。

(3)産業廃棄物の収集と運搬

廃棄物を保管場所から収集し、処理施設へ運搬します。

この作業は収集運搬業者が担当しますが、排出事業者(廃棄物を出した企業)は、廃棄物の保管状況や運搬状況を適切に管理する義務があり、これにはマニフェストの適切な運用が含まれます。

(4)中間処理

処理施設に運ばれた産業廃棄物は、中間処理施設で適切な処理が行われます。

具体的な処理方法には、焼却、脱水、破砕、溶融、選別などがあり、これにより廃棄物の量を減らし、有害物質を除去します。

中間処理は、リサイクル可能な資源を分別しやすくするための重要な工程です。

(5)リサイクル

中間処理でリサイクル可能と判断された廃棄物は、加工を施して原材料や再生エネルギーとして活用されます。

一方、リサイクルが困難な廃棄物は、最終処分場へ輸送され、埋め立て処分が行われます。なお、日本では海洋投棄は原則禁止されており、特定の例外を除き実施されていません。

5.産業廃棄物をリサイクルする時の注意点

産業廃棄物をリサイクルする際には、適切な処理と管理を行うため、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。

(1)産業廃棄物処理の許可を得ている業者を選ぶ

産業廃棄物処理を依頼する際は、産業廃棄物処理業の許可を得ている適切な業者を選ぶ必要があります。この許可を持つ業者は、廃棄物を処理できる施設を所有しており、廃棄物の収集運搬や処理に関する技術や知識を備えています。

また、法律上、無許可の業者に廃棄物処理を委託することは禁止されており、許可のない業者に依頼した場合、廃棄物処理法第25条に基づき、委託した側の排出事業者も罰せられる可能性があるため、業者選びは慎重に行うことが重要です。

(2)産業廃棄物処理の実績がある業者を選ぶ

業者を選定する際は、産業廃棄物処理の実績があるかどうかも重要な判断基準です。

実績のない業者は、業務遂行能力を正確に判断するのが難しく、適切に処理されない可能性があり、処理過程で問題が発生すると、委託業者だけでなく排出事業者も法的責任を問われます。

信頼性の高い業者を選ぶには、業者が産業廃棄物処理業の許可を持ち、適切な実績があるか確認することが重要です。自治体や公的な情報源を活用し、許可の有効性や過去の処理実績を調査しましょう。

(3)委託契約書を交わす

産業廃棄物の処理を委託する際は、収集運搬業者や処分業者と委託契約書を交わす必要があります。契約書には以下の内容を正確に記載します。

- 産業廃棄物の種類、量

- 委託契約の期間

- 委託料金

- 業者が遂行する業務の範囲

業者の許可証のコピーを添付し、許可証の有効期限も確認してください。

許可証が契約期間中に失効し、更新されなかった場合、無許可業者に委託したと見なされ、法的問題が発生する恐れがあります。

また、委託業務が完了した後も、契約書は5年間保管する義務があります。

(4)マニフェストを作成する

マニフェストは、廃棄物処理の透明性を確保する重要な書類です。適切な運用と管理は、法的リスク回避と信頼性確保のために必要です。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の種類や量、運搬先、処理方法などを記載した伝票で、適切な処理が行われたかどうかを確認するために使用されます。排出事業者には、委託先業者にマニフェストを交付し、廃棄物処理の流れを記録・管理する義務があります。

また、マニフェストの交付状況は自治体へ報告する必要があり、報告を怠ると法的な罰則を受ける可能性があります。さらに、マニフェストも契約書と同様、5年間の保存義務が課されています。これにより、廃棄物処理の透明性と追跡性が確保されます。

6.まとめ

産業廃棄物をリサイクルするメリットや具体的な流れについて説明しました。