企業活動では、温室効果ガス(GHG)の排出量を正確に把握し、持続可能な経営への転換が求められています。その中でも注目を集めているのが「スコープ3(Scope3)」という概念です。

企業は環境への責任が問われる時代、スコープ3の開示と算定は単なる対応策ではなく、競争優位性を確保する経営戦略の一部として位置付けられています。

本記事では、スコープ3の基本的な概念から開示義務、メリット、そして算定方法などを解説します。

1.スコープ3(Scope3)とは

スコープ3とは、企業が直接管理できない間接的な温室効果ガス(GHG)の排出量を指す概念です。

スコープ1(自社の直接排出)、スコープ2(購入した電力による間接排出)とは異なり、スコープ3は顧客やサプライヤーの活動も対象範囲です。

以下では、スコープ3の概要について解説します。

(1)スコープ3(Scope3)をわかりやすく解説

スコープ3を簡単に説明すると、「自社に関連する企業で発生している温室効果ガスも、自社の事業と密接に関わるCO₂排出量」として捉えることです。

例えば、取引先の製造工程や消費者による製品使用時のエネルギー消費などがスコープ3に該当します。

これらは直接的に自社が制御できない排出量です。活動量データの収集や算定、対策は容易ではありませんが、放置すれば企業における環境負荷の全体像を見誤る可能性があります。

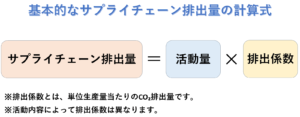

また、環境省の「サプライチェーン排出量算定に関するガイドライン」では、スコープ3を15のカテゴリに分類して算定するように推奨しています。

具体的には、カテゴリ1「購入した製品・サービス」やカテゴリ11「販売した製品の使用」などが代表的です。カテゴリごとに活動量と排出係数を用いて計算し、透明性のある開示を目指すことが求められています。

以下の記事では、サプライチェーン排出量に関する詳しい内容をご確認いただけます。

(2)スコープ3の開示義務化

近年、スコープ3の情報開示は国際的に強く求められています。

すでに世界中でサプライチェーン排出量のスコープ1、2の開示は進められていますが、気候変動や地球温暖化対策を推進するには、より一層のサプライチェーン排出量の把握と対策が求められます。

そのため、世界各国でサプライチェーン全体の排出量を把握できるスコープ3の開示義務化の動きが強まっています。

例えば、米国やEU、カナダなどの諸外国は、免除期間を設けつつ2026年から2027年を目途にスコープ1〜3の開示義務化を進めており、大手企業や上場企業を中心にスコープ3の開示を開始しています。

日本でも、大企業やプライム上場企業を中心にTCFDに準拠した気候変動関連の情報開示が進んでおり、今後はスコープ3も開示義務化となる見通しです。

(参考元:金融庁 サステナビリティ情報の開示と保障のあり方に関するワーキング・グループ)

2.サプライチェーン排出量の算定が求められる理由

スコープ3への取り組みは、単に環境への配慮という倫理的側面にとどまらず、企業経営そのものに直結する合理的な理由が存在します。その理由について以下で解説します。

(1)温室効果ガス排出量の効率的な削減が求められている

温室効果ガスの排出量は、各企業さまざまであり、削減対策も異なります。そのため、効率的に温室効果ガスを削減するには、サプライチェーン全体のホットスポットの特定が求められています。

特に、製品ライフサイクル全体で排出量の多い工程を把握できれば、ピンポイントでの対策検討が可能となり、効率的に削減できます。

また、国際エネルギー機関(IEA)の報告によれば、世界の温室効果ガス排出量のうち70%以上がサプライチェーンによるものとされています。

つまり、温室効果ガス排出量を削減するには、自社だけでなく、取引先や消費者を含めた包括的で効率的な削減対策が求められています。

(2)自社だけでは削減が困難

先ほども説明しましたが、温室効果ガス排出量の約70%以上がサプライチェーンに起因しているため、自社の取り組みだけでは効果的な排出量削減は困難です。

例えば、上図のように原材料の採掘や輸送段階、製品の使用・廃棄に至るまで、多くの企業が取引関係にあります。そのため、自社単独での排出量削減はわずかでも、サプライチェーン全体で取り組むことで大幅な削減が期待できます。

また、スコープ3の算定では、自社に関連する他の企業が削減した場合でも自社削減としてシェアされます。さらに、自社の関連企業が増加すれば、より多くの排出量の削減効果が期待でき、ビジネスチャンスの創出にもつながります。

(3)資金調達においても対応が不可欠

温室効果ガスの削減は、ESG投資の観点から見ても重要な要素であり、スコープ3への対応は企業価値の向上に直結します。

機関投資家の間でもESG投資への関心が高まっており、ESG評価の一環としてスコープ3の開示と対策を重視しています。

また、上図にもあるようにFTSE(英国の金融サービス企業)では、機関投資家が利用するFTSEのESG投資指数に組み込まれています。ESG評価の高い企業は、投資家の投資先として優位性を確保できるメリットがあります。

このような背景も相まって、現在では、スコープ3排出量の算定と開示は当たり前の時代になっており、脱炭素に向けた透明性のある取り組みが資金調達の鍵を握っています。

以下の記事では、ESG投資に関する包括的な内容をご確認いただけます。

参考記事:ESG経営とは?企業における具体例、必要性、意味などを簡単に解説

3.スコープ3の開示が企業にもたらすメリット

スコープ3の算定と開示は、企業にとって単なる義務だけでなく、経営面においても以下のようなメリットを得られます。

- 投資家やステークホルダーの信頼向上

- ステークホルダーとの関係強化

- ブランド価値の向上

- リスク管理の強化

- 将来的な規制対応への準備

- 競争優位性の向上

それぞれ詳しくみていきましょう。

①投資家やステークホルダーの信頼向上

投資家や金融機関は、企業の長期的な成長性とリスク耐性を評価するため、環境情報の開示を重視しています。

中でもスコープ3のようなサプライチェーン全体の排出量を把握・開示している企業は、「透明性が高く、将来的な環境リスクにも対応できる組織」として高い評価を得やすい傾向にあります。

特にCDP(旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)などのグローバルな開示プラットフォームでは、スコープ3の情報開示がCDPスコアの向上に直結します。

②ステークホルダーとの関係強化

顧客や取引先、従業員など、多様なステークホルダーとの関係を強化すれば、企業イメージや信頼性が向上します。

また、脱炭素社会の実現を目指す中で、サプライヤーや機関投資家から「環境配慮型のパートナー」として選ばれるためにも、スコープ3の正確なデータ開示は重要です。

③ブランド価値の向上

スコープ3への取り組みは、企業のブランディングにおいても差別化要素となり、ブランドへの信頼やロイヤルティが向上します。

④リスク管理の強化

気候変動リスクは、サプライチェーンの寸断、原材料価格の上昇、物流コストの増加といった経営リスクを引き起こします。

スコープ3を通じてサプライチェーン全体の排出構造を可視化すれば、リスクの早期把握と対応策の立案につながります。

加えて、サステナビリティ情報の非開示は、金融機関の与信判断や取引条件に影響を与えるケースも増加傾向にあります。スコープ3への対応は環境リスクだけでなく、ビジネスの健全性を保つために重要なリスクマネジメント手法でもあります。

⑤将来的な規制対応への準備

現状では、スコープ3の開示を義務化していない国や業種もありますが、将来的には各国で義務化が進むと予想されています。

日本でもTCFDやISSB(国際サステナビリティ基準審議会)に準拠した開示ルールが導入されつつあり、遅かれ早かれすべての企業がスコープ3を意識せざるを得ない状況になる可能性があります。

今のうちからスコープ3の算定体制を整備することは、将来的な規制対応をスムーズに進められるだけでなく、制度改正への先回り的対応として投資家や顧客の安心感にもつながります。

⑥競争優位性の向上

スコープ3に対応する企業は、サプライチェーン全体の効率化やコスト削減にもつながる改善提案が可能です。結果として、生産性の向上や経営合理化にも寄与し、同業他社との差別化を図る武器となります。

さらに、脱炭素経営は国や自治体からの補助金・優遇制度の対象となる場合も多く、環境と経済の両面でメリットを享受できます。

環境に配慮した取り組みを推進する企業は、優秀な人材確保や国際展開の際にも強みとなり、中長期的な競争力の源泉になり得ます。

以下の記事では、脱炭素(カーボンニュートラル)に関する内容をご確認いただけます。

関連記事:カーボンニュートラルと循環型社会とは?違い、必要性、取り組みなど

4.スコープ3のカテゴリー一覧

スコープ3は、GHGプロトコルに基づき15のカテゴリーに分類されているため、排出源の特定と算定が効率的に行えます。

上図は、環境省が提示するカテゴリ一覧です。企業は自社の事業構造に応じて関連性の高いカテゴリを選定して排出量を算定しますが、カテゴリごとに排出量の発生源や算定方法が異なります。

たとえば、カテゴリ1では「購入した原材料・資材等のライフサイクル排出量」、カテゴリ11では「製品の使用段階での電力消費」などが対象です。

排出量のカテゴリを詳細に分類することで、企業は網羅的かつ正確にスコープ3排出量を把握できます。

5.スコープ3の算定方法

スコープ3の算定方法は、複雑で多岐にわたりますが、環境省が提示する5つのステップに従って進めることで、計画的かつ網羅的に算定できます。

以下に、そのステップと概要を解説します。

(1)ステップ① 算定目的の設定

スコープ3の算定を行う際、最初に「なぜ算定を行うのか」という目的を明確に設定します。

目的が不明確だと、データ収集の不正確さや不適切な分析につながり、欲しい情報を正確に得られません。

例えば、スコープ3を算定する企業の目的は、以下のことが考えられます。

- 投資家向けの報告書作成

- CDPへの提出

- 脱炭素ロードマップ策定

- サプライチェーン全体の見直し

あらかじめ目的を明確にすることで、データ収集の手法や範囲が決まり、スムーズに作業できます。

(2)ステップ② 算定対象範囲の設定

次は、算定対象範囲の設定です。対象となる事業拠点や製品ライン、地域、組織単位などを明確化し、後の算定作業をスムーズにします。

対象範囲の設定が不十分な場合は、データの重複や漏れが発生し、結果として算定結果の信頼性を損なう恐れがあるので注意が必要です。

(3)ステップ③ カテゴリの抽出

対象範囲の設定が終われば、対象範囲に応じてカテゴリを抽出します。15カテゴリに分類されていますが、すべてを網羅的に算定する必要はありません。

自社の事業活動に密接に関係するカテゴリを選定することが重要であり、優先順位をつけてカテゴリごとに算定します。

たとえば製造業であれば、「カテゴリ1(購入した製品・サービス)」や「カテゴリ4(輸送および配送・上流)」が主要な排出源となりやすい一方、サービス業では「カテゴリ6(出張)」や「カテゴリ7(従業員の通勤)」のウェイトが大きくなる傾向にあります。

環境省やみずほ情報総研の資料(サプライチェーン排出量算定の考え方など)では、企業や業種ごとに排出量の傾向や重点領域が示されており、データを参照すれば適切にカテゴリを抽出できます。

ただし、カテゴリ選定はスコープ3算定の成否を左右するため、自社のサプライチェーン全体を理解したうえで判断することが求められます。

6.まとめ

スコープ3はサプライチェーン全体の温室効果ガス排出を可視化し、投資家の信頼やコスト削減につながる重要指標です。早期に算定体制を整えて開示と削減策を示すことが、これからの脱炭素経営で競争力を高める近道となるでしょう。