GHG排出量とは、温室効果ガス排出量のことです。

GHG排出量が削減できれば、森林火災やハリケーン、局地的豪雨といった異常気象や海面上昇による陸地の水没などを抑制する効果が期待できます。

本記事では、GHG排出量の概念や算出方法、具体的な対策について事例を交えて解説します。

1.GHG排出量とは?計算方法も解説

GHG排出量とは、GHG(GreenHouse Gas:グリーンハウス・ガス)、日本語では温室効果ガスの排出量を指す言葉です。温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH4)、フロン類などが含まれます。

地球温暖化のメカニズムとして温室効果ガスの排出量が増えることが要因として指摘されています。そのため、温室効果ガスを削減できれば、赤外線の吸収量も減り、地表付近の温度も下がります。

世界中でGHG排出量削減への取り組みが求められる理由は、地球温暖化対策を世界規模で行うためです。

(1)GHG(温室効果ガス)排出の制度

1997年に開催されたCOP3(気候変動枠組条約第3回締結会議)で採択された京都議定書を期に、日本では1998年に「地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:温対法)」が制定され、2005年に温対法が改正され「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」が導入されています。

同制度では、温室効果ガスの排出量の多い企業や施設等に対して、GHG(温室効果ガス)排出量の算定と国への報告が義務付けています。制度の主な目的は、地球温暖化を抑制するため、GHG排出量の削減およびGHG排出量への取り組みを推進することです。

企業や施設等は、同制度で定められた算定方法に沿って独自でGHG排出量を算定し、国へ報告します。報告を受けた国の専門機関は、報告内容を評価して公表します。

企業側がGHG排出量を算定することで、自社のGHG排出量の実態把握や削減に向けた対策といった具体的な取り組みを推進でき、より多くの企業がGHG排出量の削減に取り組めば、地球温暖化対策に貢献でき、自社のエネルギーコスト削減にもつながります。

(参考元:環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)

(2)GHG排出量の算定基準となるScope1,2,3とは

GHG排出量を算定する上で、自社が直接的に排出か、自社以外の関連企業が間接的に排出したものなのかを判断する必要があります。判断基準となるのは、国際基準として定められたGHGプロトコルで、GHG排出量を以下の3つのScopeに分類しています。

- Scope1:自社の直接排出

- Scope2:関連企業の間接排出

- Scope3:サプライチェーン全体で発生するScope2以外の間接排出

それぞれ、GHGの排出源を特定するための基準が詳細に定められており、基準に沿って算定・報告を行います。サプライチェーン排出量およびScope1〜3に関する情報は、以下の記事をご覧ください。

(3)GHG排出量の計算方法

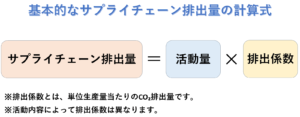

GHG排出量の計算は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、以下の計算式を用いて算定します。

企業がGHG排出量を計算する際には、事業活動で排出される温室効果ガスの種類を特定し、環境省が公表している排出係数一覧表と照らし合わせ、該当する排出係数を用います。

また、事業活動の内容によっては、GHG排出量の種類が複数に及ぶ場合があります。そのときは、それぞれの活動内容に応じた活動量と排出係数を用いて算定します。

2.GHG(温室効果ガス)の種類と地球温暖化係数

GHG排出量の算定に用いるGHGの種類と地球温暖化係数は、環境省が公表している「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を基に特定します。

また、GHG排出量を算定する際の活動量は、下表のようにGHG(温室効果ガス)の種類を8つに分類し、詳細にそれぞれの活動内容が決められています。

GHG(温室効果ガス)の種類 ※クリックでご確認いただけます

| 温室効果ガスの種類 | 活動内容の項目 |

|---|---|

| エネルギー起源二酸化炭素(CO₂) | 都市ガスの使用や燃料の使用など(4項目) |

| 非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂) | 石炭の生産や原油の輸送など(28項目) |

| メタン(CH₄) | コークスの製造や木炭の製造など(24項目) |

| 一酸化二窒素(N₂O) | 麻酔剤の使用や堆肥の生産など(16項目) |

| ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | クロロジフルオロメタンの製造や噴霧器の使用など(12項目) |

| パーフルオロカーボン類(PFCs) | パーフルオロカーボンの製造や光電池の製造におけるPFCの使用など(5項目) |

| 六ふっ化硫黄(SF₆) | 六ふっ化硫黄の製造やマグネシウム合金の鋳造など(8項目) |

| 三ふっ化窒素(NF₃) | 三ふっ化窒素の製造と半導体素子等の製造におけるNF₃の使用(2項目) |

一方の排出係数は、上記の活動内容に応じて、温室効果ガスに含まれる化合物の種類に分類され、個別に排出係数の値が定められています。

さらに、温室効果ガスの種類は同じでも作業や処理工程の違い、GHGが排出される場所の違いによっても細かく分類されています。たとえば、対象となる排出活動が「石炭の生産」の場合、排出係数は以下のように分類されています。

- 石炭抗での採掘における採掘時の値:0.000037tCO₂/t

- 石炭抗での採掘における採掘後の工程時の値:0.000040tCO₂/t

排出係数は、同じ排出活動でも細かく分類されているため、資料を基に該当する区分を特定してからGHG排出量の算定に取り組むことが重要です。排出係数の詳細は、環境省が公表している「算定・報告・公開制度における算定方法・排出係数一覧」で確認できます。

3.GHG排出による地球環境に及ぼす影響

GHG(温室効果ガス)の排出は、地球環境に対してさまざまな影響を及ぼします。顕著な現象やリスクについて解説します。

(1)地球温暖化の進行

環境省の公表データを見ると、GHG(温室効果ガス)の中でも特にCO₂の排出量が多いことが明らかです。

CO₂の排出量が増加した主な要因として、製造業や資源採掘および精製時、発電に使用する化石燃料(石炭・石油・天然ガスなど)の燃焼が挙げられます。

その他にも、森林伐採による森林面積の減少も原因の一つです。森林面積が減少すれば、自ずとCO₂の吸収量が減り、大気中のCO₂が増加します。

大気中のCO₂を抑制しなければ、地球温暖化が進み、さまざまな気候変動や異常気象を誘発させる要因となる可能性があります。

(2)気候変動によるリスク

地球温暖化以外にも、気候変動によるリスクが挙げられます。主なリスクは、干ばつや水不足による農作物の生産量の低下です。

日本の自給率は諸外国と比べて割合が低く、ほとんどの農作物を輸入に頼っています。輸入元の生産量が低下した場合、必要量を輸入できない可能性があり、日本人の食生活にも影響を及ぼします。

また、北極圏や南極大陸、シベリア、アラスカなどにある永久凍土の溶解は、新たなウイルスの蔓延を引き起こし、洪水による影響は新たな感染症が発生する要因として危惧されています。

4.日本と世界のGHG排出量データ

日本と世界のGHG排出量について、主要機関が公表しているデータを基に解説します。

(1)日本のGHG排出量と吸収量の推移

専門機関が公表しているデータを基に日本のGHG排出量の推移を見ると、1990年以降から2008年までは横ばい傾向でしたが、2008年の金融危機の影響により、2009年にはCO₂排出量が減少しています。

また、2022年度のCO₂の吸収量は、5,020万トンと試算されています。同年でGHGの排出量と吸収量を比較した場合、GHGの総排出量に対して約4.4%しか吸収できていない計算となり、残りの90%以上は大気中に留まっています。(参考元:環境省 2022 年度の温室効果ガス排出・吸収量)

以上のことから、排出量が吸収量を上回っており、地球温暖化が深刻化していることは明らかです。持続可能な社会を実現させるためにも、地球温暖化対策としてGHG排出量削減への取り組みが求められています。

(2)世界のGHG排出量

世界のGHG排出量におけるエネルギー起源のCO₂排出量は、世界中で336億トンです。その中でも中国は106.5億トン(31.7%)のCO₂を排出しており、全体の3割を占めており、次いでアメリカの45.5億トン(13.6%)、EU25.8億トン(7.7%)、インド22.8億トン(6.8%)、ロシア16.8億トン(5%)の順になっています。

日本のCO₂排出量は6番目に多く、10億トンで全体の3%相当に値します。

5.GHG排出量の削減方法

GHG排出量の削減方法には、さまざまなアプローチがあります。ここでは、環境省が提唱しているGHG排出量の削減方法を解説します。

(1)温室効果ガス排出削減等指針に沿った取り組み

環境省は国内企業の規模にかかわらず、温室効果ガス排出量の削減対策への取り組みを推進しており、環境省のガイドライン「温室効果ガス排出削減等指針に沿った取組のすすめ」は、企業がGHG排出量の削減対策の参考になるよう提示されています。

以下では、ガイドラインで解説している削減対策の事例を3つ紹介します。

①熱輸送配管における部品・断熱材の見直し

蒸気ボイラーを使用している工場や施設は、蒸気配管や関連部材からの放熱損失を抑制することで、ボイラーに使用する燃料を減らせるため、結果的にGHG排出量を削減できます。

熱の放出量を抑えつつ熱効率を向上させるには、蒸気配管や継ぎ手、蒸気バルブなどに保護カバーを装着する方法も効果的です。保護カバーは、耐熱性や断熱性のあるロックウール、グラスウール、セラミックファイバー素材を使った断熱材が推奨されています。

また、環境省のデータによれば、断熱材の装着により、燃料使用量やCO₂排出量、エネルギーコストが89%削減できると試算されています。

②高効率チリングユニットの導入

工場や事務所などで使用される冷却装置のチリングユニット(別名:チラー)を高効率の電気ヒートポンプ式に交換することでGHG排出量を削減できます。チリングユニットは、主に製品や室内の冷却に用いられている装置であり、各現場の製造機器や空調設備と組み合わせて使います。

チリングユニットは以下の2種類に分かれます。

| タイプ | 冷却の原理 | メリット |

|---|---|---|

| 空冷式チリングユニット | 装置内に外気を取り込み、熱交換して冷却する | 省スペースで設置が容易 |

| 水冷式チリングユニット | 水が熱源となり、冷却水と熱交換して冷却する | 空冷式と比較して冷却効率に優れている |

環境省の試算によれば、高効率の電気ヒートポンプ式チリングユニットに交換することで、エネルギー消費量やCO₂排出量、エネルギーコストが50%以上の削減効果が期待できます。

③太陽光発電システムの導入

自社に太陽光発電システムを導入すれば、自家発電による電力供給が可能となります。その結果、電力会社からの供給量を低減でき、電力会社で発生するGHG排出量を削減できます。

環境省のデータによれば、太陽光発電システムを導入した場合、購入電力量、CO₂排出量、ランニングコストにおいて16%以上の削減効果が期待できると試算されています。

設置面積が広大な場合や高効率の太陽光発電システムを導入すれば、自家発電の供給量も増加し、GHG排出量やエネルギーコストの大幅な削減が期待できます。GXに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

6.GHG排出量削減に取り組む企業・自治体等の具体例

(1)木質バイオマスボイラー導入による地域熱供給

北海道下川町は、人口約4,000人で地域全体の約9割が森林に覆われており、地域資源でもある木材を活用した木質バイオマスボイラーの導入を推進しています。

木質バイオマスボイラーを導入している施設は、地域熱供給施設をはじめ、温泉旅館や小中学校、町立病院などさまざまであり、従来の化石燃料使用したボイラーよりも燃料代の削減が可能です。

削減した燃料代は、保育料の軽減や学校給食の補助、医療費の扶助などに役立てられています。

(2)官民共同のスマート・タウン・プロジェクト

スマート・タウン・プロジェクトとは、パナソニック藤沢工場跡地(東京ドーム4個分)を活用し、総事業費約600億円を投じて住宅、商業施設、健康・教育・福祉などの施設を建設した環境配慮型のモデルエリアです。

全戸に、創蓄連携システム(太陽光発電による自家消費と余剰電力の蓄電池充電を両立したシステム)とHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システムも搭載されており、街全体で3MWの太陽光発電を実現しており、効果として、再生エネルギーの利用率が30%以上に達し、CO₂排出量の70%削減を実現しています。

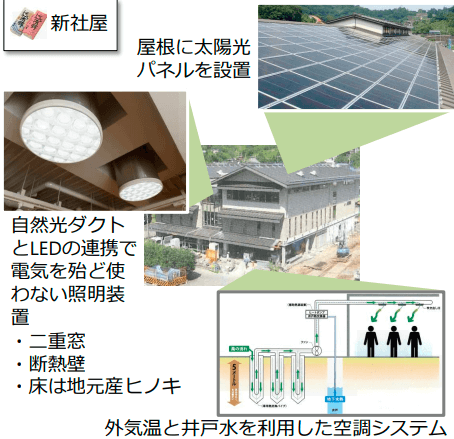

(3)グリーンエネルギーを活用した空調システム

環境省は、実証事業採択案件として「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(通称:ZEB)」を推進しています。主な取り組み内容は、快適な室内環境を維持しつつ、建物で消費する年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指しています。

施工内容の具体例として、太陽光パネルや地中熱、地下水を活用した空調システムの導入、二重窓や断熱壁の設置などが挙げられます。

ZEBは、省エネと創エネの両立が可能であり、大手建築企業を中心に取り組みが推進されています。さらに、ZEBを採用した建物を同規模のビルと比較した場合、計算値では54.6%の一次エネルギー削減が期待できます。

7.まとめ

今回は、地球温暖化に影響を及ぼすGHG排出量の概念や計算方法について解説しました。

GHG排出量を算定することで、地球温暖化対策に貢献できるだけでなく、自社のGHG排出量の発生源の特定や具体的な対策検討にも役立ちます。