持続可能な社会の実現に向けて、サーキュラーエコノミーへの移行が求められており、資源を循環させて新たな価値を生み出す仕組みへと転換することで、環境保全と経済成長を両立する可能性が広がります。

この記事では、サーキュラーエコノミーを実現するための資源循環の重要性に触れながら、実際の取り組み事例や企業に求められるアプローチについてわかりやすく解説します。

1.資源循環とサーキュラーエコノミーの概要

資源循環とサーキュラーエコノミーの考え方はどちらも資源を有効活用し、廃棄物を最小限に抑えることを目的としていますが、そのアプローチや概念には違いがあります。

ここでは、資源循環とサーキュラーエコノミーの概要を解説します。

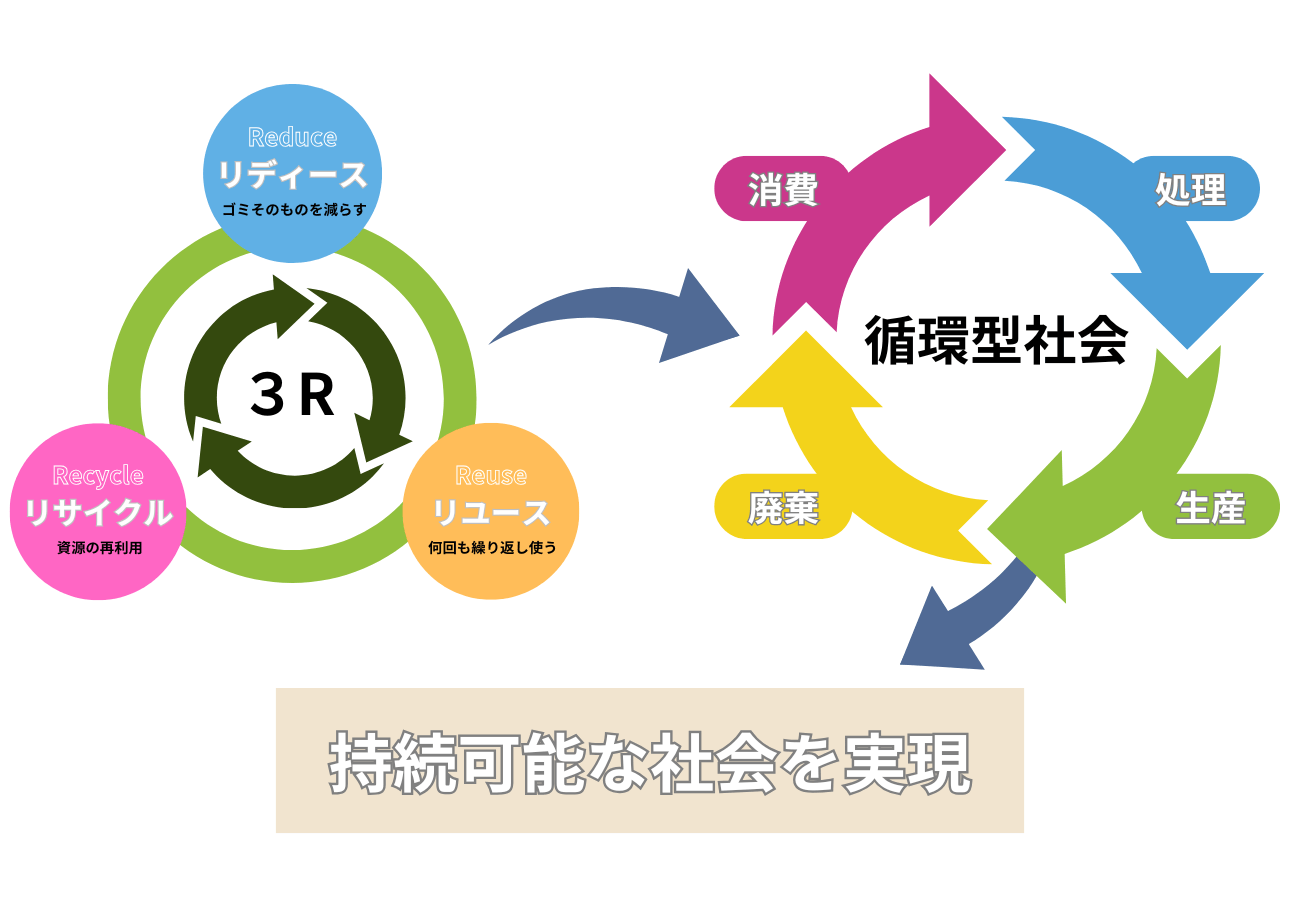

(1)資源循環とは

3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取った言葉で、それぞれが資源の消費削減や廃棄物の削減に貢献する重要な手法です。3Rの内容は、以下の通りです。

| Reduce(リデュース) | そもそも廃棄物を発生させないように、無駄な消費を減らすこと。例:包装の簡素化、耐久性の高い製品の開発 |

|---|---|

| Reuse(リユース) | 一度使用したものをそのままの形で繰り返し使うこと。例:リユースボトルの使用、古着の販売・譲渡 |

| Recycle(リサイクル) | 使用済み製品や廃棄物を新たな原材料に変えて再利用すること。例:ペットボトルを繊維にリサイクル、アルミ缶の再利用 |

資源循環と3Rを推進することで、廃棄物の発生を抑え、資源の枯渇を未然に防ぐことが可能です。これにより、環境保全と経済成長を両立させる持続可能な社会を目指すことができます。

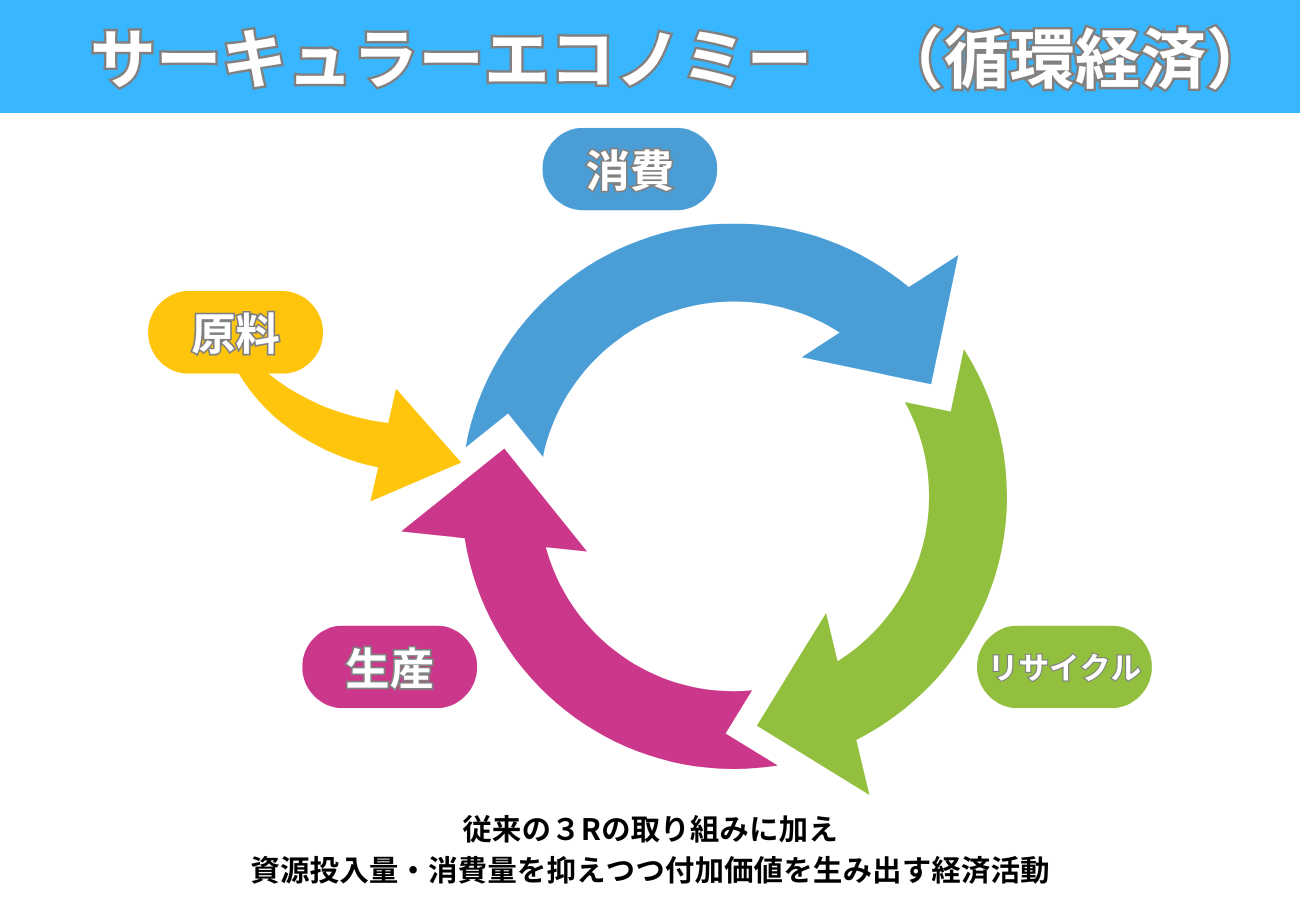

(2)サーキュラーエコノミー(循環経済)とは

サーキュラーエコノミーの概念は、以下の3原則に基づいています。

| 廃棄物と汚染を出さない設計 | 製品やサービスの設計段階で、廃棄物の発生を最小限に抑える工夫を行う |

|---|---|

| 製品と材料を長く使う | 修理やリユースを促進し、可能な限り資源を循環利用する |

| 自然システムを再生する | 資源循環の促進により環境負荷を軽減し、森林再生や土壌改善で自然環境の再生に貢献 |

資源の枯渇リスクを軽減し、持続可能な経済の実現を目指すサーキュラーエコノミーは、環境保護と経済成長を両立させる重要なモデルとして注目されています。

(3)資源循環とサーキュラーエコノミーの違い

資源循環とサーキュラーエコノミーは、どちらも持続可能な社会を目指す重要な考え方ですが、それぞれ目的やアプローチに違いがあります。以下にその相違点をまとめました。

| 資源循環 | サーキュラーエコノミー | |

|---|---|---|

| 目的 | 資源の無駄を減らし、再利用・リサイクルを促進する | 経済活動と環境負荷の低減を両立させる |

| 視点 | 廃棄物の削減に重点を置く | 製品設計から廃棄後までのライフサイクル全体を考慮する |

| 主な手法 | 3R(リデュース、リユース、リサイクル) | 修理・再製造(リマニュファクチャリング)、シェアリング、自然再生なども含む |

資源循環は主に「廃棄物をどう減らすか」に焦点を当てるのに対し、サーキュラーエコノミーは「廃棄物そのものを出さない仕組み」を構築する点が大きな違いです。

資源循環が既存のシステムを改善するアプローチであるのに対し、サーキュラーエコノミーは経済活動全体を根本から見直し、より広範囲での変革を目指します。

(4)資源循環とサーキュラーエコノミーの関係性

資源循環とサーキュラーエコノミーは補完的な関係にあり、サーキュラーエコノミーを推進することで、資源循環の取り組みがより効果的になります。

資源循環が既存の資源をできるだけ有効活用する手法であるのに対し、サーキュラーエコノミーは、より広い視点で「最初から持続可能な仕組みを作る」ことを目指すためです。

たとえば、耐久性が高く修理しやすい製品を設計することにより、リユースやリサイクルが容易になるだけでなく、廃棄物自体の発生を最小限に抑えることが可能になるため、サーキュラーエコノミーは、資源循環の基盤をより強固にする役割を果たします。

企業や社会がサーキュラーエコノミーを推進することで、資源循環の取り組みがさらに効果的なものとなるでしょう。これらを両立させることで、持続可能なプロジェクトやビジネスの実現が可能になります。

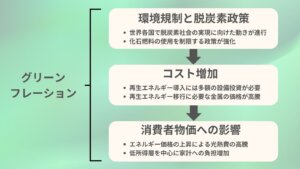

2.サーキュラーエコノミーが注目される理由

サーキュラーエコノミーが注目される理由には、深刻化する環境問題や資源枯渇リスクなどがあります。

ここでは、サーキュラーエコノミーが注目される理由を解説します。

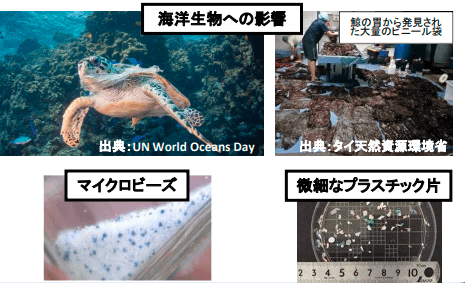

(1)海洋プラスチックごみ問題

画像引用:海洋プラスチック問題について 環境省

海洋プラスチックごみ問題は、環境問題の中でも特に深刻な課題として近年注目されており、大量生産と使い捨て文化の普及によって、廃棄されたプラスチック製品が海洋に流入し、海洋生態系に多大な影響を及ぼしています。

海中に流入したプラスチックは分解に何百年もかかるだけでなく、細かく砕けたマイクロプラスチックは魚や貝類の体内に取り込まれ、海洋生態系の悪化や間接的に人間の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、海洋プラスチックごみの量は増加の一途をたどっており、現状を放置した場合、2050年には海洋中のプラスチック量が魚の総量を上回るとも予測されています。

この問題を解決するためにも、サーキュラーエコノミーの実践によるプラスチックの削減や再利用、リサイクルを推進し、廃棄物を出さない仕組みを構築することが求められています。

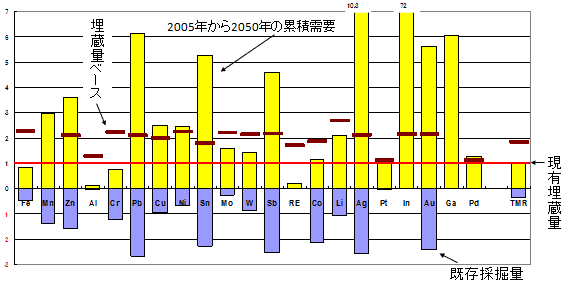

(2)資源枯渇のリスク

画像引用:資源枯渇リスク – NIMS レアメタル・レアアース特集

資源枯渇のリスクは、現代社会における重要な課題の一つです。

スマートフォンや電気自動車などの生産には、石油やレアメタルといった有限の資源が欠かせませんが、これらの資源には限りがあり、採掘可能な埋蔵量が年々減少しているのが現状です。

さらに、特定の国が資源を独占することで、供給が不安定化するケースも増えています。このような状況は、地政学的なリスクを高めるだけでなく、資源をめぐる国際的な緊張を引き起こす要因にもなり得ます。

サーキュラーエコノミーの実践によって、資源のライフサイクルを延ばし、資源枯渇のリスクを大幅に軽減することができます。

使用済み製品からレアメタルを回収して再利用するリサイクル技術や、耐久性が高く修理可能な製品設計を採用するなども、取り組み内容に含まれます。

資源の有効活用により、サーキュラーエコノミーは社会全体の持続性を高める手段としても注目されています。

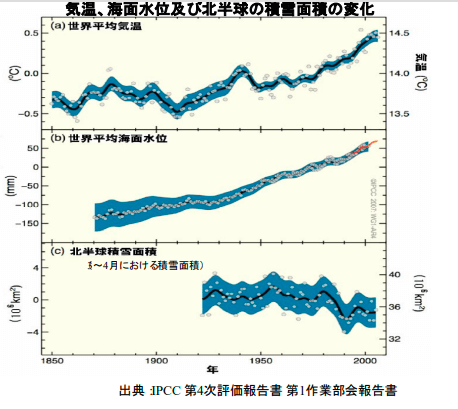

(3)環境問題

画像引用:1.地球環境の現状と課題

直線型経済モデル(リニアエコノミー)では、大量生産・大量消費・大量廃棄が温室効果ガスの排出を助長し、気候変動の主因となっています。

観測データによると、過去100年間で地球の平均気温は約0.74℃(1906~2005年)上昇しており、その原因として人為起源の温室効果ガスの増加が挙げられています。

また、二酸化炭素(CO₂)の大気中濃度は、過去10,000年間ほぼ一定だったものが、1750年以降急激に増加しており、現在も増加傾向が続いています。このCO₂濃度の増加が、地球温暖化の加速を引き起こしていると考えられています。

環境の急激な変化は、極端な気温の上昇や低下、洪水や干ばつといった異常気象の頻発につながるだけでなく、災害リスクの増大や生物多様性の喪失などの危機が懸念されています。

サーキュラーエコノミーでは経済活動と環境負荷の低減の両立を図るため、温室効果ガスの削減や気候変動の緩和が期待されています。

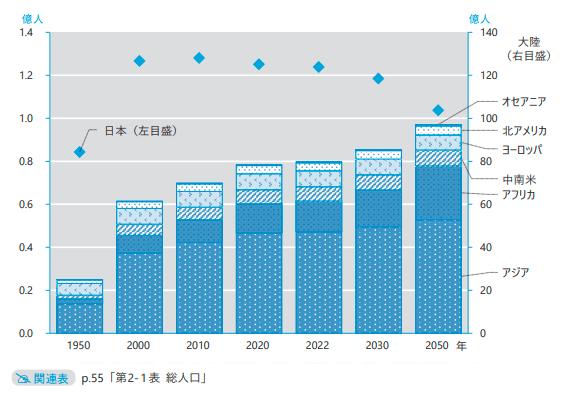

(4)世界人口の増加への対応

画像引用:https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2023/02/d2023_2G-1.pdf

2022年時点で世界の人口は約80億人に達し、2050年には100億人近くに増加すると予測されています。

人口の急増は、食糧や水資源、エネルギーといった限られた資源の需要を急激に押し上げ、供給不足を引き起こす恐れがあり、持続可能な解決策が急務となっています。

サーキュラーエコノミーは、人口増加に伴う資源の逼迫や環境破壊のリスクを緩和し、持続可能な社会の実現を目指すものです。

スマート農業や廃棄物の再資源化、水の再利用技術など、食糧生産の効率性と環境環境負荷の削減を重視できる方法に注目が集まっています。

サーキュラーエコノミーによって、食糧や水資源、エネルギーといった重要な資源の供給不足を防ぐだけでなく、経済成長と環境保全の両立を目指すこともできます。

3.企業におけるサーキュラーエコノミーでの資源循環の取り組み事例

サーキュラーエコノミーの実現のため、多くの企業が資源循環の取り組みを推進しています。

ここでは、企業におけるサーキュラーエコノミーでの資源循環の取り組み事例を紹介します。

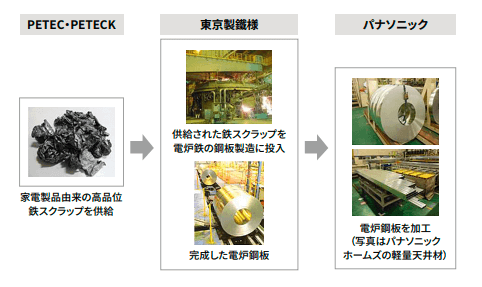

(1)再生鉄の資源循環取引スキーム

画像引用:https://j4ce.env.go.jp/publications/J4CE_2022_NoteworthyCases_J.pdf

鉄はリサイクルが容易で、使用済みの鉄を再利用することでCO₂排出量の削減が可能です。日本では電炉製鋼の技術が普及し、高炉製鋼より環境負荷が低いとされています。

東京製鐵では、家電リサイクル工場で発生した鉄スクラップを電炉メーカーで再利用する資源循環取引スキームを構築し、2020年度に2,600トン以上の鉄スクラップを住宅用天井材や洗濯機の原材料に再利用しました。

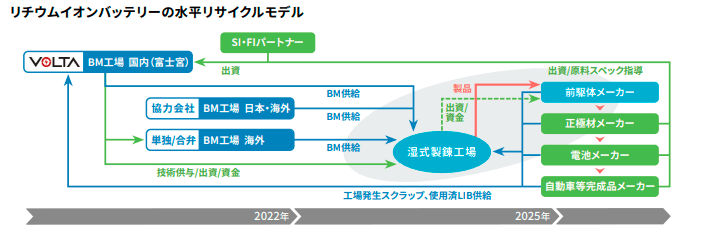

(2)リチウムイオンバッテリーの水平リサイクル

画像引用:https://j4ce.env.go.jp/publications/J4CE_2022_NoteworthyCases_J.pdf

電気自動車(EV)の普及に伴い、リチウムイオンバッテリー(LIB)の需要が急増していますが、バッテリーに含まれるリチウムやコバルトなどの希少資源の確保が課題となっています。

株式会社VOLTAは、使用済みバッテリーを回収し、同品質のバッテリー材料として再生する水平リサイクル技術を開発しました。

従来の二次利用にとどまらない高純度なリサイクル材料の供給が可能となり、希少資源の効率的な利用に貢献しています。

(3)新しいバイオマス素材の開発

画像引用:https://j4ce.env.go.jp/publications/J4CE_2022_NoteworthyCases_J.pdf

プラスチックごみ削減やカーボンニュートラルの実現に向けて、植物由来のバイオマス素材が注目されています。バイオマス素材は、化石燃料由来のプラスチックに代わる環境負荷の低い代替素材です。

日本製紙株式会社社は、サトウキビやトウモロコシを原料にしたバイオプラスチックを開発しています。この新素材は生分解性が高く、廃棄後に自然分解される特性を持ちます。これにより、海洋プラスチック問題の解決やプラスチックごみの蓄積抑制に貢献すると期待されています。

(4)環境配慮型のパッケージへの転換

画像引用:https://j4ce.env.go.jp/publications/J4CE_2022_NoteworthyCases_J.pdf

食品や消費財のパッケージに使用されるプラスチックは、その廃棄による環境負荷が大きな課題となっています。この問題に対応するため、日清食品ホールディングス株式会社では、紙や生分解性プラスチックを使用したパッケージへの転換を進めています。

同メーカーは、FSC認証を取得した紙素材を採用し、サプライチェーン全体で環境負荷を抑える取り組みを実施しています。この取り組みにより、プラスチック使用量の削減が進み、持続可能な製品開発の実現に寄与しています。

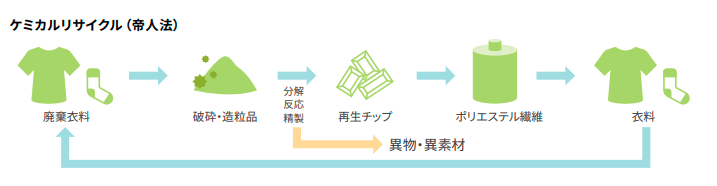

(5)ポリエステルのケミカルリサイクル

画像引用:https://j4ce.env.go.jp/publications/J4CE_2022_NoteworthyCases_J.pdf

衣類やペットボトルに使用されるポリエステル(PET)は、大量に廃棄される一方、従来の機械的リサイクルでは品質劣化の課題がありました。しかし、ケミカルリサイクル技術の進展により、高品質な再生ポリエステルの製造が可能となっています。

帝人株式会社が開発したこの技術では、ポリエステルを化学的に分解し、バージン素材と同等のPETを生成できます。この技術により、リサイクルを繰り返しても品質が劣化しないため、持続的な循環利用が実現しました。

4.サーキュラーエコノミーにおける課題

サーキュラーエコノミーにおける課題には、導入コストやソリューションの選択などが挙げられます。

ここでは、サーキュラーエコノミーにおける課題をそれぞれ解説します。

(1)導入コスト

サーキュラーエコノミーの導入には、リサイクル可能な素材の調達や新しい生産プロセスの導入が求められるため、高額な初期コストが大きな課題となっています。

また、廃棄物の回収やリサイクルのためのインフラ整備も欠かせません。

さらに、リサイクル技術やバイオプラスチックなどの環境配慮型素材は、既存の製品と比べてコストが高い傾向があるため、価格競争力をどう確保するかも考慮する必要があります。

(2)消費者行動の変革

従来の大量生産・大量消費のライフスタイルから、持続可能な消費行動へのシフトには、大きな行動様式の変化が求められます。

一例として、使い捨て製品の利用を減らし、リユース可能な商品を選択するなどの取り組みが挙げられます。これまでの便利な生活スタイルを手放すことに抵抗を感じる消費者も多く、短期間で行動を変えることは容易ではありません。

企業や自治体がリサイクルプログラムの充実や啓発活動を通じて、消費者の理解を深め、持続可能な行動を促進することで、より多くの人々がサーキュラーエコノミーの取り組みに参加しやすくなるでしょう。

(3)ソリューションの選択

サーキュラーエコノミーを実現するためには、企業が環境に配慮した新素材の導入や、既存製品を修理しやすいデザインへの変更といった具体的なソリューションを検討する必要があります。

その他にも、製品ライフサイクルを延ばすために、ビジネスモデル自体の変革が必要となる場合もあるでしょう。

事業の継続性や経済性を考慮した場合、こうしたソリューションを選択・実行するには高いハードルがあります。

新たな取り組みには初期投資や運用コストがかかり、既存の方法との比較や総合的な判断が必要です。企業ごとに異なる条件や目標を踏まえ、最適なソリューションを見極めることが重要です。

5.まとめ

資源循環はリデュース・リユース・リサイクル(3R)を軸にした廃棄物削減と資源の有効活用を行う手法であり、サーキュラーエコノミーは資源を再活用しながら経済活動全体で循環型の仕組みを目指します。

環境問題や資源枯渇、人口増加といった世界的な課題を背景に、これらの取り組みは注目されていますが、導入には高コストや消費者行動の変革といった課題が存在します。