世界中で地球温暖化対策が推進されていますが、温室効果ガスの排出量を削減することが最も有効な手段です。排出量を削減する取り組みの中でも、特に「排出権取引」が注目を集めています。

排出権取引とは、政府主導で各企業や事業所に設定された「排出枠」を他国や企業間で売買できる制度です。

排出権取引を有効活用することで、地球規模で総合的に温室効果ガスの排出量を削減できると期待されています。

本記事では、排出権取引の概要や必要性、排出権取引の制度や仕組みなど、日本の自治体が独自に取り組んでいる事例を交えて解説します。

1.排出権取引とは

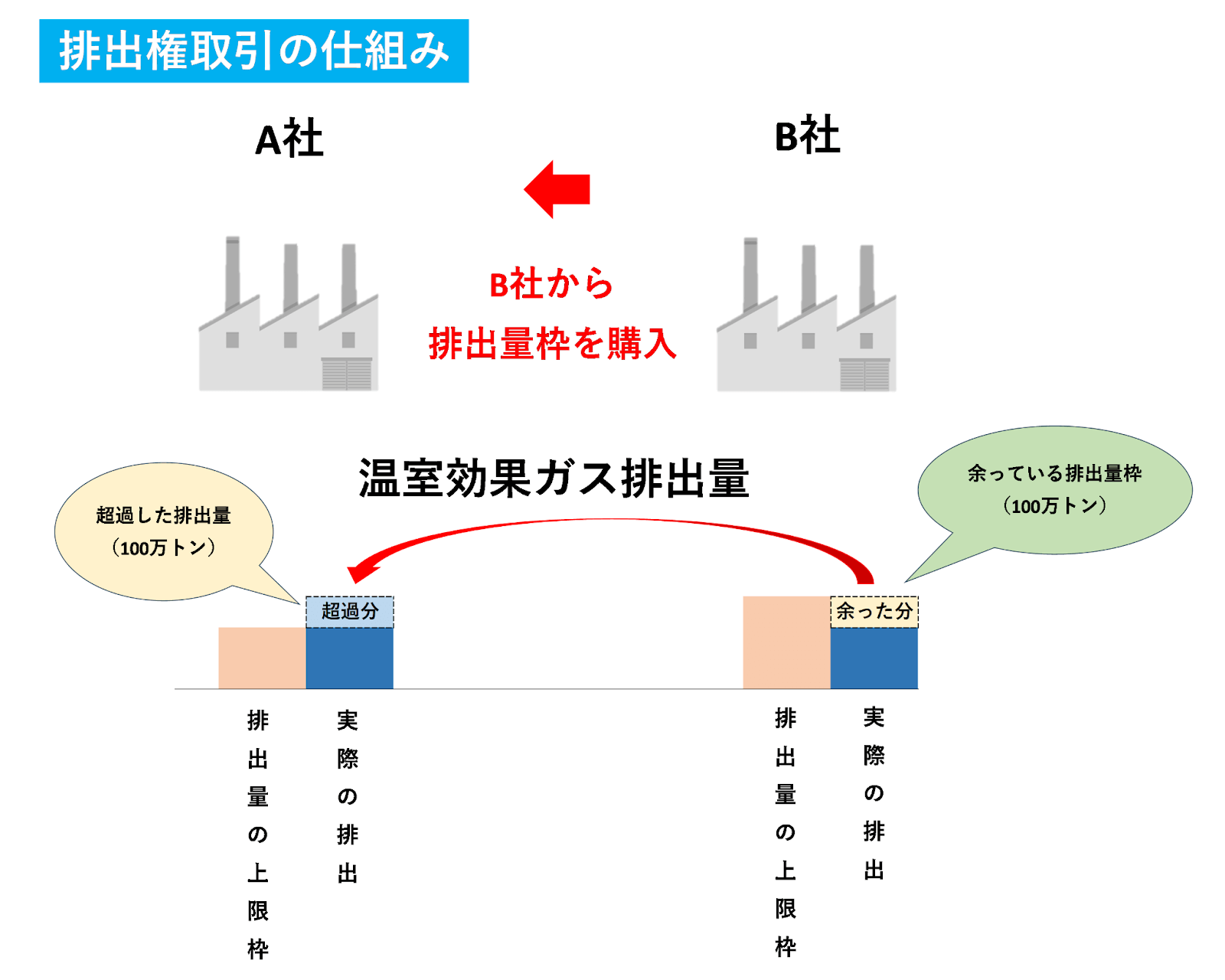

排出権取引とは、国や企業、自治体などが温室効果ガス排出量の上限枠を独自に定め、排出枠を海外の国や企業などと売買できる制度です。

超過分の排出枠を他の国や企業などから購入することで、自国および企業などは、定めた排出量の枠内に収まったものとみなされます。

例えば、上図のようにA社が設定した排出枠を100万t/CO₂超過した場合、B社の排出枠が同量以上余っていれば、B社から100万t/CO₂分の排出枠を購入することで、A社は義務を果たしたとみなされます。

ただし、販売した国や企業などは、販売量も含めて上限枠内に収める責任が伴うため、取引する際には注意が必要です。

(1)排出権取引の必要性

温室効果ガスの排出権取引は、地球温暖化対策の一環として、温室効果ガス排出量の削減が目的です。

自社の事業活動において、多くの企業や自治体などが排出量の削減に取り組んでいます。その際、企業努力だけでは排出量の削減効果を得られないケースもあります。

設定枠内に収められないからといって、すぐにペナルティを課すと排出量削減への取り組みが鈍化します。そのため、排出枠が余っている国や企業などと排出権(排出枠)を取引して不足分を補うことが大切です。

また、温室効果ガスの排出量の削減は、企業努力で直接削減するより、排出権取引を用いる方が削減効果を得やすいとも言われています。

排出権取引は、温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組みとして、社会全体の選択肢が広がり、低コストでの排出量削減が期待できます。

(2)排出枠における3つの取引方法

排出枠の主な取引方法は、「相対取引」と「取引所取引」です。

双方の取引には、以下の違いがあります。

| 取引方法 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 相対取引 | 特定の売手と買手が相対し、個別交渉によって行う取引方法 | 大口取引に適している多様な取引が可能である一方、取引の標準化が困難取引までに時間を要し取引のコストもかかる |

| 取引所取引 | 公的に管理された取引所で不特定多数の売手・買手が匿名で競争売買を行う取引方法 | 取引は一定のルールが設けられており、標準化している市場の流動性を確保できるように設計先物取引やオプション取引も容易である大口取引に伴う価格交渉などはできない取引所の設立・運営コストがかかる |

①トラッキング

トラッキングとは、排出枠を取引する際、排出枠の保有量における変動状況を正確に把握するために用いる方法です。トラッキング方法では、排出枠の保有量を記録するレジストリー(登録簿)が必要です。

トラッキング方法を用いる際、相対取引と取引所取引では、以下のような違いが生じます。

| 取引方法 | 相違内容 |

|---|---|

| 相対取引 | 取引当事者の双方が、排出枠の保有量レジストリーを管理者に提示レジストリーが書き換えられた時点で移転完了とみなされる |

| 取引所取引 | 取引所がレジストリーに必要な情報を一括提供 |

②モニタリング

モニタリングとは、交付対象が主体となり、一定期間の温室効果ガス排出量などを正確に把握することです。モニタリング方法には、「排出係数換算」と「実測定」の2通りあります。

双方は、それぞれ以下の方法で温室効果ガスの排出量を算出します。

- 排出係数換算:温室効果ガス排出に関連する活動量×排出係数(活動量当たりの排出量)

- 実測定:排気ガス流量×温室効果ガス濃度(測定装置の実データが基になる)

排出係数は、温室効果ガスの×い方は、環境省の温室効果ガスの排出量の報告方法をご覧ください。

③マッチング

マッチングとは、交付対象が主体となり、一定期間の温室効果ガス排出量と期末に保有している排出枠を照合し、排出量などに見合った排出枠を無効化することです。

例えば、行政が排出枠を交付する際、企業が上流部門の化石燃料を輸入・販売する際に排出される排出量は上流部門の排出枠としてマッチングさせます。

一方、二酸化炭素などが下流(製品の使用・廃棄など)で排出される場合は、下流部門としてマッチングさせて排出枠を行政が交付します。

温室効果ガスの種類や排出源を適正にマッチングさせることで、企業が取り組んでいる排出量削減リスクを軽減できます。

2.排出権取引制度(キャップアンドトレード)

排出権取引制度では、「キャップ・アンド・トレード方式」と「ベースライン・アンド・クレジット方式」のどちらかが用いられます。

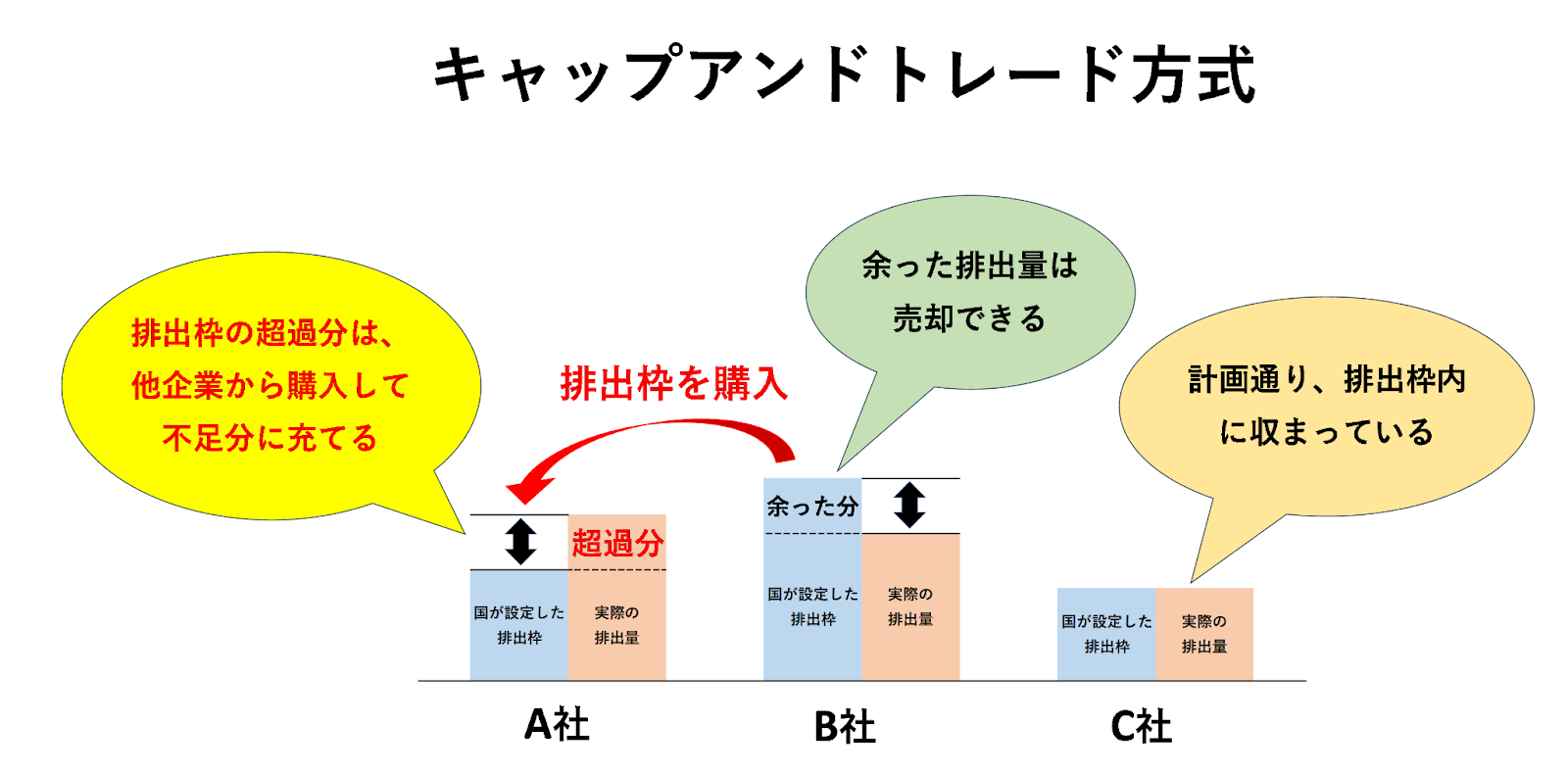

キャップアンドトレード方式とは、各企業に対し、政府が温室効果ガス排出量の排出上限枠(キャップ)を割り当て、企業間等で排出枠を取引(トレード)できる制度です。

キャップアンドトレード方式を活用すれば、上限枠を超過した際には、他企業の余っている排出枠を購入できるメリットがあります。購入した排出枠を排出量の超過分に充てることで、義務を履行したものとみなされます。

一方、自社の排出量を上限枠以下に抑えた場合、余った排出枠を売却することも可能です。

さらにキャップアンドトレード方式では、インセンティブ(行動を促す刺激や動機)が生まれ、排出量の削減に大きく貢献します。

ただし、キャップアンドトレード方式を活用したにもかかわらず、一定期間内に上限枠を超過した場合には、ペナルティが課せられる可能性があるので注意が必要です。

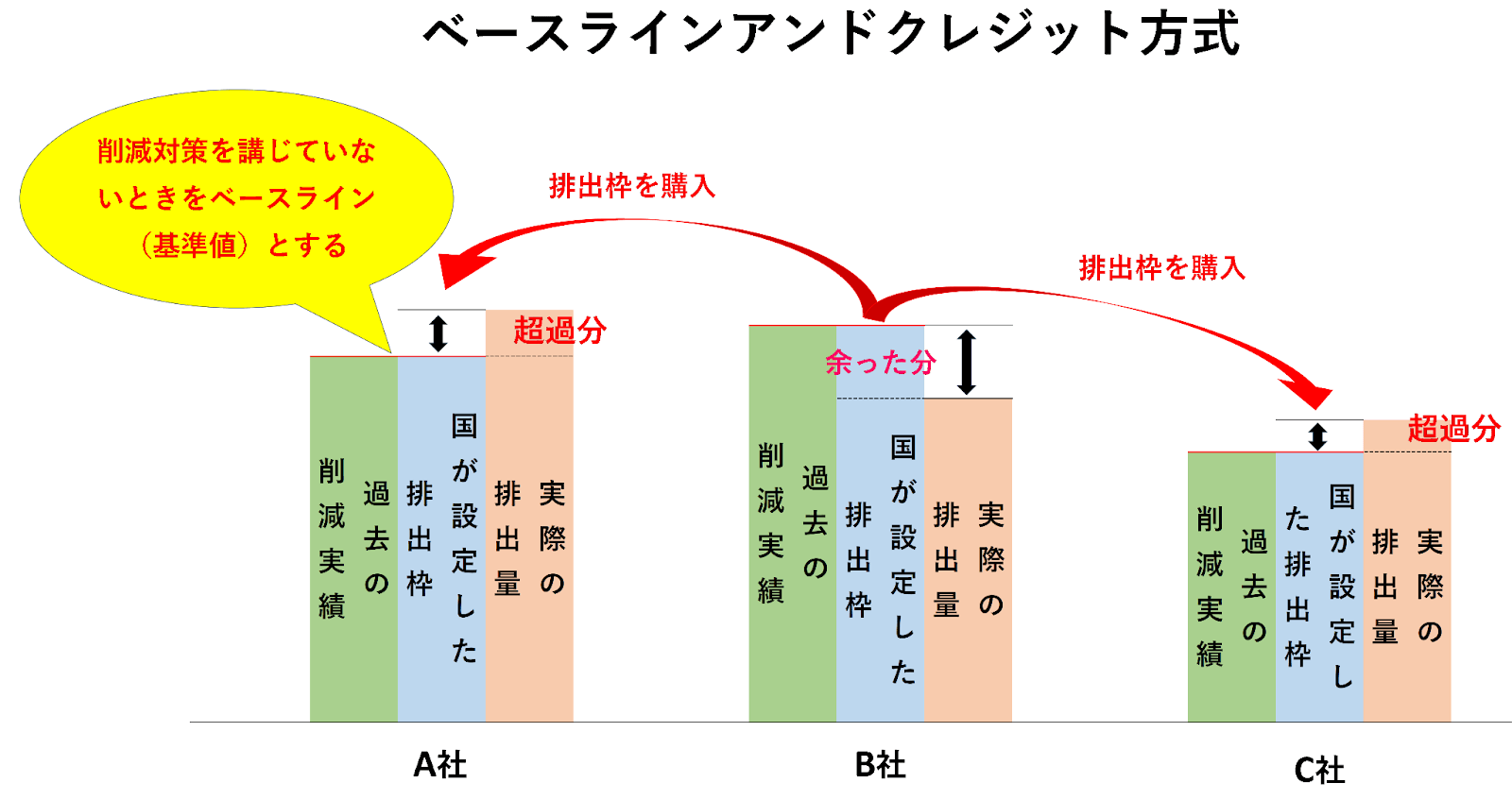

ベースラインアンドクレジット方式とは、各企業や事業者の環境貢献を評価する制度です。

例えば、燃料の燃焼システムが旧型で燃焼効率の悪い場合をベースライン(基準値)に設定します。

その後、新型の高効率の燃焼システムを導入し、旧型と比較して温室効果ガス排出量が30%削減できた場合、削減した30%分の排出量がクレジットとして認証されます。認証されたクレジットは、市場での売買が可能です。

キャップアンドトレード方式、ベースラインアンドクレジット方式のどちらも、温室効果ガス排出量の削減量が増加するだけでなく、経済の活性化につながるメリットがあります。

(1)日本における排出権取引制度の開始時期

日本における排出権取引制度は、カーボンプライシングの一つとして2026年から本格稼働します。

(参考元:経済産業省 METI Journal ONLINE)

カーボンプライシングとは、直訳すると「炭素を値付けする」ことであり、企業の脱炭素化を進める手段の一つです。

例えば、温室効果ガス排出量の削減に向け、多額の費用を投じて排出量を削減しても、投じた費用の回収が見込めなければ大多数の企業は取り組むことが困難です。

対策として、日本政府はすでにEUや主要国が推進しているカーボンプライシングを日本でも導入することを決定しました。カーボンプライシングは、削減した排出量に応じてクレジット化し、市場で売買することでコスト回収が見込める仕組みです。

そうなれば排出量削減に取り組む企業も増え、結果として排出量の削減量も増加し、地球温暖化抑制に貢献できます。

排出量取引に取り組むメリットと課題をご紹介します。

(1)排出量取引に取り組むメリット

排出量取引に取り組むメリットは、主に以下の3つです。

①削減量の確実性

排出量取引は、政府が各企業に排出削減量を割り当てるため、温室効果ガス排出量の削減量が明確になります。

削減目標が明確になれば、確実性を持って温室効果ガス排出量の削減に取り組めます。

②脱炭素化に取り組むインセンティブの確保

排出量取引に取り組めば、インセンティブが生まれ、排出量の削減に貢献できます。さらに経済的効果が期待できるうえ、排出量削減に投じたコスト回収も見込めます。

③オークション収入の有効活用

排出量取引において、排出枠をオークション方式で設定すれば、売却収入を有効活用できます。

オークション方式(有償割当の場合)は、オークション収入を活用して投資やイノベーション、地球温暖化対策の技術開発などの普及に役立てることが可能です。

(2)排出量取引における課題

排出量取引では、排出枠の設定の困難性や化石燃料の価格変動、国際競争力への悪影響など、さまざまな課題があります。以下では、排出量取引に関する主な課題を5つご紹介します。

①排出枠価格安定化に向けた仕組みの検討

気候変動や経済活動などの影響により、化石燃料の取引価格は変動します。化石燃料の取引価格が頻繁に変動すると、排出枠の価格が不安定になります。

価格の不安定さは、排出枠の設定を困難にします。排出枠価格の安定化を図るためには、取引価格の変動などを考慮した仕組み作りの検討が不可欠です。

②排出対象事業者の選定

国内排出量取引制度では、排出対象事業者の選定に課題があります。制度自体が複雑で、行政の運用コストもかかるため、対象事業者に対して一定の裾切ラインを設ける必要性が求められています。

一定の裾切ラインを設定すると、大手企業が主な対象となり、中小企業は対象から除外されるかもしれません。排出対象事業者の選定を誤れば、排出量の削減対策が思うように進まない可能性があります。

③エネルギーコスト上昇に伴う国際競争力への悪影響

エネルギーコストが上昇すると、日本企業の国際競争力に悪影響を及ぼす可能性があります。

排出量取引では、カーボンプライシングが用いられています。地球温暖化対策として効果的な仕組みですが、企業や事業所などは炭素コスト(炭素税・排出量取引・石油石炭税など)の負担を強いられます。

炭素コストとは、温室効果ガスの排出で生じる環境負荷を金銭的に評価することを指します。

炭素コストの負担は、温室効果ガス排出量の削減に効果的ですが、生産コスト負担の増大が懸念されます。

エネルギーコストが増加すれば、企業などは増加した生産コストを製品に転嫁します。その結果、国際市場では製品やサービスの価格が高騰し、日本企業の国際競争力が低下する恐れがあります。

④法律と都道府県条例の重複及び矛盾回避

排出量取引に関して、現状では国レベルの制度は導入されていません。しかし、すでに東京都と埼玉県は条例を発布し、自治体レベルで取り組みを進めています。

2026年から法律で制度の導入が決まっており、自治体の条例と法律の重複や矛盾が起きる可能性があります。

具体的には、以下のような問題点が挙げられます。

- 条例が法律の範囲内にあるのか

- 条例が法律の目的や効果を阻害する可能性の有無

- 法律と条令で異なる負担などが課せられるのか

法律と条令を精査し、企業や自治体などがスムーズに取り組めるうえ、排出量の削減効果を得やすい法整備が求められます。

⑤カーボンリーケージ問題

排出量取引におけるカーボンリーケージとは、炭素を使用する産業拠点が、炭素使用の制約が緩い国外に移転し、地球全体の温室効果ガス排出量が増加することです。

(参考元:一般社団法人日本エネルギー経済研究所)

例えば、EU(欧州連合)は、炭素の排出量を1990年と比較して2030年までに55%削減することを目標にした「欧州グリーンディール」を提唱しています。削減目標が高ければ、EUに生産拠点のある企業は、炭素制約の緩い他国や地域に生産拠点を移転する可能性があります。

炭素を大量に使用する生産拠点が他国に移転すれば、EUとしては炭素排出量の削減量は増加し、目標達成に一歩近づきます。しかし、移転した企業が移転前よりも多く炭素を排出した場合、地球規模で見ると炭素排出量は増加します。

カーボンリーケージ問題を回避するには、世界各国が足並みをそろえ、同レベルの法整備や政策を定める必要性が求められます。他国に移転しても、同じ結果であることを炭素使用の生産拠点に知らしめることが重要です。

4.排出量取引に該当する違反と罰則

排出量取引において、現段階では国レベルの罰則はありません。ただし、日本では2026年から国レベルで本格稼働が決定しています。そのため、他国の制度や日本の自治体レベルの条例などを参考にし、違反内容や罰則規定が定められる可能性があります。

実際に中央環境審議会国内排出量取引制度小委員会では、以下の内容が検討されています。

- 個々の事業者の削減努力の程度や今後導入可能な技術内容などを踏まえ、事業者が実現可能な排出枠を設定する

- 事業者は、義務遵守期間内で排出量の排出枠に収まるように排出量の削減対策を講じる

- 政府に割り当てられた排出枠を超過した場合は、罰則などを科す

ここで問題となるのは、削減対策に投じる費用です。排出枠の範囲内に収めるため、低コストで実現できる事業所もあれば、多額のコストをかけても範囲内に収まらない事業所もあります。

日本政府は、事業所が削減対策に投じたコストを考慮し、事業所間で不公平が生じない制度の構築が求められます。

(参考元:環境省「国内排出量取引制度の法的課題について」)

(1)他国や自治体の事例

他国や日本の自治体では、どのような違反や罰則が制定されるのか下表でご紹介します。

| 国・自治体 | 遵守内容 | 違反・罰則 |

|---|---|---|

| 東京都 | 毎年度11月末までに提出地球温暖化対策計画書に前年度の排出量を記載提出前には登録機関の検証が必須※登録機関は、東京都が定めた登録要件を満たした第三者検証機関であり、東京都の登録制度に登録済みの機関に限る | 報告を怠った場合は、50万円以下の罰金排出削減量が不足している場合、1.3倍の調達義務を課す措置命令が下る措置命令が未達成の場合、50万円以下の罰金 |

| EU(欧州連合) | 毎年1月から12月までが遵守期間3月末日までに検証済みの排出量を報告4月末日までに排出枠等を償却 | 報告義務違反の場合、各国の法律に基づき罰則を科す償却義務違反の場合、一律1t/CO₂あたり100ユーロの課徴金を課す |

| ニュージーランド | 毎年1月から12月までが遵守期間3月末日までに検証済みの排出量を報告5月末日までに排出枠等を償却 | 報告義務違反の場合、24,000NZドルの罰金償却義務違反の場合、1t/CO₂あたり30NZドルの課徴金を課す |

(参考元:環境省「算定・検証・報告・償却の一連の手続き」)

国内排出量取引制度の対象者は、一定以上の温室効果ガスを排出している企業や事業所に限定されます。さらに対象者は、排出量の算定・検証・報告が義務化され、違反すると上記のような罰則が課せられることが予想されます。

日本政府は罰則ありきではなく、あくまでも地球温暖化対策として、効率的に温室効果ガス排出量の削減が促進される仕組み作りが求められます。

5.排出権取引の手続きや設定等の方法

排出権取引の手続きや設定方法などについて解説します。

(1)排出権取引の手続き

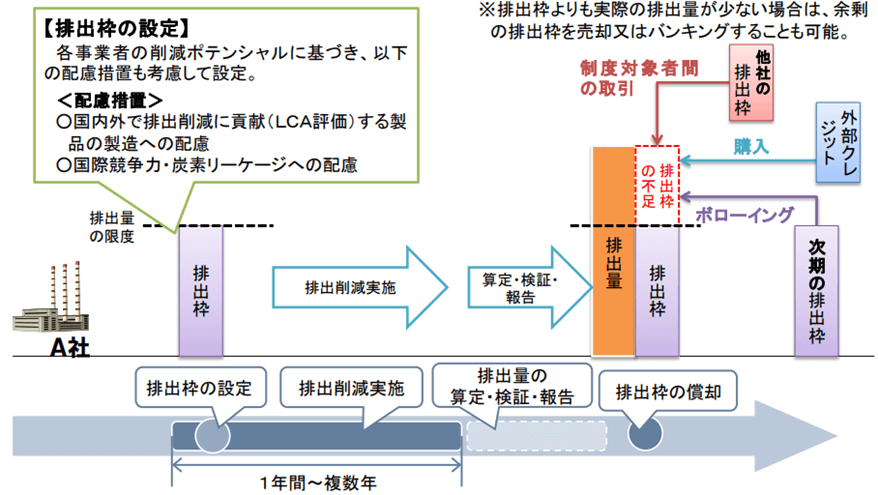

排出権取引では、以下の手続きが必要です。

- 排出枠の設定

- 排出量の削減を実施

- 排出量の算定・検証・報告

- 排出枠の償却

排出権取引を行う際は、まず、政府が一定量以上の温室効果ガスを排出している企業や事業所に対し、排出量対策の取り組み内容を考慮しつつ個別に排出枠を設定します。

排出枠が設定されれば、企業や事業所は、遵守期間内に排出量の排出枠内に収まるように排出削減を実施します。

指定された報告期限内に、指定期間の排出量を算定し、第三者検証機関に依頼して実施内容を検証してもらいます。検証内容に問題がなければ政府に報告します。

報告を受けた政府は、各企業や事業所に対して排出枠の償却を指示します。このときに排出権取引が行われます。

排出枠を超過している事業所などは、排出枠の余っている事業所などから不足分を購入します。購入した排出枠で不足分を補うことで、義務を履行したものとみなされます。

(2)排出枠の設定方法

温室効果ガス排出量における排出枠の設定は、原単位方式と総量方式の2通りあります。ここでは、総量方式に用いられる3つの方法を解説します。

①ベンチマーク方式

ベンチマーク方式とは、製造や加工時に排出される排出量に排出原単位(生産量当たりのCO₂排出量)を乗じて排出枠を設定する方法です。

排出原単位は、温室効果ガスの種類や排出される業種などによって個別に定められています。

ベンチマーク方式は、過去の削減努力が反映されるので公平性を確保できます。

②グランドファザリング方式

グランドファザリング方式とは、過去の排出実績に応じて排出枠を設定する方法であり、ベンチマークの設定は必要ありません。主にベンチマークが設定できない製品や工程に用いられます。

グランドファザリング方式を設定する際には、過去の削減実績が基準となります。そのため、事業活動や経済活動の変化により、排出量が増加傾向にあっても前年と同量の排出枠を割り当てられる可能性があります。

公平性の観点から見ると、ベンチマーク方式と比べてグランドファザリング方式はバランスが悪いです。

③オークション方式

オークション方式とは、排出枠を競売によって配分する方法です。企業や事業所などが必要とする排出枠を入札によって売買できるため、オークション方式のみ有償割当に該当します。

オークション方式では、排出枠の余っている事業所などは売却できるため、削減に投じた費用回収が見込めます。

6.日本の排出権取引事例

日本において、現段階では国レベルの排出権取引は導入されていませんが、先だって東京都と埼玉県が制度を独自に導入して取り組んでいます。

(1)東京都

東京都では、2010年から排出量取引制度を開始しています。主たる目標は、エネルギー消費量の削減であり、2030年までに2000年対比で30%減を目標に掲げています。

排出量取引制度の対象は、各事業所において前年度の燃料・熱・電気の使用量が原油換算で年間1,500㎘以上消費している事業所が対象です。

また、排出枠の割り当ては、ベースラインアンドクレジット方式を採用しています。取引状況は、クレジット発効量900万トンの内、実際の取引量は27万トンです。

東京都は、以下の罰則を設けています。

- 削減義務に達成の場合:「義務不足量×1.3倍」の削減命令

- 削減命令違反の場合:罰金(上限50万円)、違反事実の公表、知事が不足量を調達し、その費用を企業に徴収

(参考元:一般財団法人日本エネルギー経済研究所、東京都環境局)

(2)埼玉県

埼玉県は、東京都の制度を参考に2011年から開始しています。2020年までに2000年対比で25%削減を目標にしていましたが、2015年に21%削減に修正しました。

制度の対象企業は、原油換算で使用エネルギーが3年連続で1,500㎘以上の事業所です。

排出枠の割り当て方式は、ベースラインアンドクレジット方式を採用し、対象事業者の1割超(66事業所)が排出量取引制度を活用しています。

埼玉県は東京都の制度をモデルにしていますが、罰則は設けていません。

(参考元:一般財団法人日本エネルギー経済研究所)

7.まとめ

今回は、排出権取引の必要性や取引方法、メリットと課題など、日本の取り組み事例を交えて解説しました。

排出権取引とは、政府によって企業や事業所など、個別に割り当てられた「排出枠」を達成状況に応じて企業間で売買できる制度です。

企業や事業所などが排出した温室効果ガスを価格設定することで、インセンティブが生まれ、より多くの排出量削減が期待されています。

また、現在の日本では、国レベルの実施には至っておらず、東京都と埼玉県の自治体が独自に条例を設けて進めています。ただし、2026年には国レベルで本格稼働するため、事前準備が不可欠です。