地球温暖化対策について世界全体で考える今、個人や企業にもCO2削減への取り組みが求められています。特に製造業や工場などの産業部門は、CO2の排出量が多いと言われており、再生可能エネルギーの活用やカーボンニュートラルを実現するために動いている企業も増えてきました。

本記事では工場におけるCO2削減のメリットや、CO2の削減方法の例など、事例を交えて紹介していきます。

1.工場におけるCO2の削減とは

(1)カーボンニュートラルの必要性

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素(CO₂)をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを指します。具体的には、CO₂の排出を完全になくすのではなく、植林や吸収技術を活用して排出分を相殺し、地球全体のCO₂濃度を増やさないという考え方です。

現在、CO₂などの温室効果ガスの増加により、地球温暖化が進行しています。そのため、気候変動を抑えるためにはカーボンニュートラルの実現が不可欠です。

2019年の国連気候変動会議(COP25)では、「2015年のパリ協定で掲げた気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには、2050年までにカーボンニュートラルを達成する必要がある」との報告が発表されました。これを受け、世界各国がカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを実施しています。日本も2020年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を発表し、脱炭素社会の実現に向けた方針を明確にしました。

カーボンニュートラルは、地球温暖化対策の柱であり、持続可能な未来のために欠かせない取り組みです。今後も、国・企業・個人が一体となり、CO₂削減と吸収技術の向上に取り組むことが求められます。

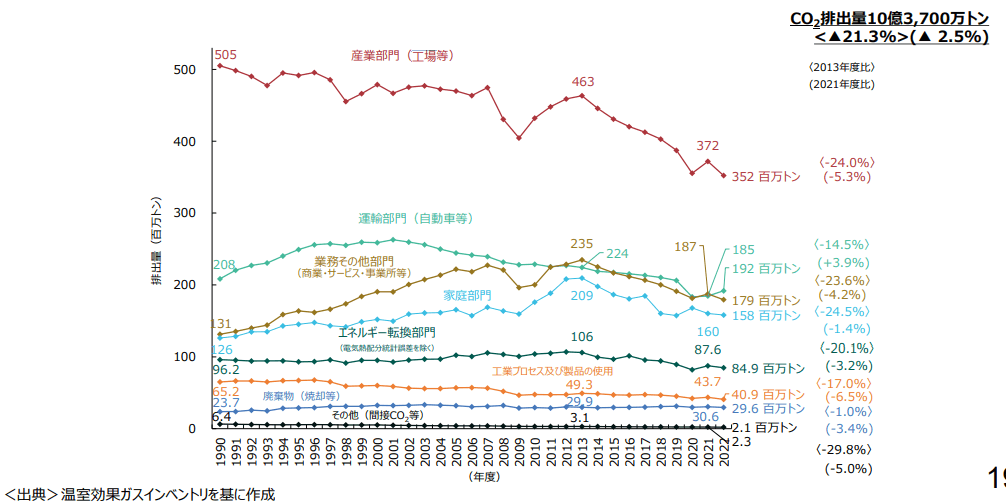

(2)日本国内の工場におけるCO2の排出量

地球温暖化とは、温室効果ガスの増加から引き起こされる現象です。日本における温室効果ガス排出量の約90%と言われています。環境省のデータによると、産業部門(工場)と運輸部門のCO2排出量が、全体の半数を占めていることがわかります。そのため、企業におけるCO2削減がいかに重要かが明確です。

2.工場がCO2削減に取り組むメリット

工場がCO2を削減に取り組むメリットは、環境問題だけではありません。コストの削減や企業イメージの向上など、様々な利点があります。

(1)コスト削減

CO2削減に取り組むことで、コスト削減が期待できます。CO2に取り組む際、1番気になるのはコスト面ではないでしょうか?実際、設備などの導入や研究費などの初期費用はかかってしまいます。しかし長期的な目で見ると、コスト削減に繋がっています。

①コスト最適化

工場におけるコスト最適化とは、費用対効果を最大限に高めながら、品質や生産性を維持・向上させることを指します。単なるコスト削減ではなく、無駄を省きつつ、より効率的な運用を目指すことが重要です。

工場では、エネルギー効率の向上がコスト最適化の効果的な手段の一つです。エネルギーの使用量を最適化することで、コスト削減と環境負荷の低減を同時に実現できます。エネルギー効率向上とは、同じエネルギーでより多くの仕事をこなす、または少ないエネルギーで同じ作業を行うことを指します。これにより、電気代や燃料コストを削減しながら、工場の生産性を維持できます。

例えば、再生可能エネルギーの導入や省エネ機器の活用などの施策を取り入れることで、工場のコストを最適化しながら、CO2排出量を削減し、持続可能な経営を実現できます。

工場におけるコスト最適化には、エネルギー効率の向上が不可欠です。再生可能エネルギーの活用や省エネ対策を実施することで、経費削減と環境負荷低減の両方を実現できます。コスト最適化を成功させるためには、最新の技術やシステムを活用し、効率的なエネルギーマネジメントを進めることが重要です。

②カーボンプライシング

カーボンプライシングとは、企業や組織が排出するCO₂に価格を付け、排出量に応じた金銭的負担を求める仕組みです。これにより、CO₂削減を促し、排出者の行動変容を目指します。

具体的には炭素税や排出量取引制度などがあります。これらの制度を活用することで、環境負荷の少ない技術の導入や、再生可能エネルギーの活用が加速します。

日本を含む多くの国々が2050年までのカーボンニュートラルを目標に掲げており、カーボンプライシングの導入が加速する可能性があります。企業にとってカーボンプライシングの影響を抑えるためには、省エネ対策や再生可能エネルギーの活用が、必要不可欠となるでしょう。

(2)企業イメージの向上

企業がCO₂削減に取り組むことは、ブランド価値向上や投資家からの評価向上につながります。環境問題への関心が高まる中、持続可能な経営を実践する企業は市場での競争力を高めることができます。具体的には、サステナブルブランドとしての評価向上や、ESG投資の対象になることが期待されます。

①サステナブルブランドとしての評価向上

サステナブルブランドとは、環境や社会に配慮し、持続可能なビジネスを展開するブランドのことです。CO₂排出量の削減を進めることで、環境への配慮が行き届いた企業として認知され、ブランド価値が向上します。特に、環境問題に対する意識が高い取引先や消費者からの支持を得やすくなります。

②ESG投資の対象となる

ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせた言葉です。投資家や株主が、環境や社会に配慮した取り組みをおこなっていて、適切なガバナンス(企業統治)がなされている会社に投資しようという動きをESG投資といいます。CO2削減に取り組むことで、環境問題への関心がある投資家や株主の投資対象となり、資金調達の面でも有利になります。

(3)法規制への対応・リスク回避

温室効果ガス排出が多い企業などは、自社の温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告する義務があります。現在は報告するだけですが、2026年には排出量取引制度が本格的に導入されます。

排出量取引制度とは、国や企業ごとに決められた温室効果ガスの排出枠を取引する制度です。排出量取引では、国や企業ごとに温室効果ガスの排出枠を設けます。排出す津温室効果ガスが枠を超えてしまう場合、排出枠が余っている他の国や企業からその枠を購入できます。

排出量取引制度の導入は、GXに取り組むための経済的枠組みとなります。GXとは、グリーン・トランスフォーメーションの略です。企業が事業を行う上で環境負荷を削減し、持続可能な社会を実現するための取り組みを指します。企業などは排出量の監視や報告の義務があり、CO2削減対策への取組が必要不可欠です。CO2削減に取り組むことで、規制違反や罰則のリスクを回避し、企業を守ることにもつながります。

(4)ビジネスチャンスの拡大

CO2の削減に取り組むことで、環境に配慮した企業としての認知度が高まります。積極的にアピールすることで、新たな顧客獲得や新市場の開拓、サプライチェーン強化などの可能性が広がります。

①新市場を開拓

CO2などの温室効果ガス削減は、国際的な取り組みとなっています。企業の積極的なCO2の削減への投資は、経済成長につながるとまで言われています。注目されている分野なので需要があり、新たな技術の開発や再生可能エネルギー関連製品の供給などによる新市場の開拓が期待できます。

新市場の開拓は、企業にとっても経済面やポテンシャルの向上などの利点となります。

②サプライチェーン強化

サプライチェーンとは、原材料の仕入れから製造、物流、販売、そして最終的に消費者に届くまでの一連のプロセスを指します。特に工場のサプライチェーンでは、多くの段階でCO₂が排出されており、これを削減することが重要です。

サプライチェーン全体でのCO₂削減を強化することは、単に環境に配慮した経営を実現するだけではなく、効率化を進めることでコスト削減にも繋がります。また、持続可能な事業運営を行うことで、企業のブランド価値や競争力が向上し、消費者や投資家からの信頼を得ることができます。環境負荷の少ないサプライチェーンの構築は、今後のビジネス戦略において欠かせない要素となります。

3.工場におけるCO2削減のアイデア

2050年までのカーボンニュートラル宣言に向けて、CO2削減に取り組む方法は様々です。ここからは、CO2削減方法の一例を解説していきます。

(1)CO2排出量の可視化

まずは自社のCO2排出量を可視化することが重要です。なぜなら、工場のサプライチェーンでは多くの段階でCO2が排出されており、その全体像を把握する必要があるからです。例えば、製造工程や物流の各段階でCO2が排出されているため、それらを詳細に分析し、排出箇所と排出量を明確にすることが求められます。

このように、まずはCO2排出量を可視化することで、削減できる箇所や方法を検討するための参考になります。

(2)生産活動等の効率化

生産活動の効率化は、CO2削減だけでなくコスト最適化にもつながります。なぜなら、製造や業務プロセスを最適化し、無駄を減らすことで、生産性を向上させることができるからです。工場ではエネルギーや資源の有効活用がしやすく、省エネ設備の導入や高効率な機械への入れ替えを行うことで、エネルギー消費を抑えることができます。

そのため、生産活動の効率化は環境負荷の低減だけでなく、コスト削減にも大きく貢献します。

(3)再生可能エネルギーの利用

再生可能エネルギーが利用できないかどうかを検討するのも重要です。

再生可能エネルギーとは、自然界に存在し、繰り返し利用できるエネルギーのことです。化石燃料のように枯渇することがなく、CO2排出量が少ないため、環境負荷を抑えるメリットがあります。二酸化炭素を削除するよりも、二酸化炭素を発生させないエネルギーに置き換えるほうが効率が良く、カーボンニュートラル宣言にも近づきます。

世界的にもカーボンニュートラルを目指す中で、再生可能エネルギーの普及が進んでおり、企業や自治体も積極的に導入しています。

(4)カーボンオフセットの実施

カーボンオフセットとは、自社で排出された温室効果ガスを、CO2の削減に繋がる別の方法で埋め合わせする仕組みです。

CO2の排出をどうしても抑えられない場合には、カーボンオフセットが活用できます。例えば、森林保全プロジェクトの取り組みや、再生可能エネルギー事業への投資などの方法があります。

自社でのCO2削減が難しい場合には、カーボンオフセットを実施し、環境負荷の低減を目指しましょう。

4.工場におけるCO2削減の取り組み事例

CO2削減に取り組む企業は年々増えています。ここからは、各企業が実施しているCO2削減の事例をご紹介します。自社のCO2削減への取り組みを検討する際の、参考にしてみてください。

(1)やまこ産業株式会社

やまこ産業株式会社は、食品の製造ロスを活用した有機資源再生利用に取り組みました。具体的にはものづくり補助金を活用し、エキスペラー装置導入による搾油力向上システムの開発をおこないました。また食品ロスを焼却した場合と飼料化した場合のCO2排出量を算出しました。

この技術にて精製された油は、SAF等のリサイクル燃料として国内外での需要が高まっており、カーボンニュートラルにも貢献しています。

(2)協栄産業株式会社

協栄産業株式会社は、再生材の環境価値で収益力を確保しました。国際的な海洋プラスチック問題を受け、物性劣化や安全性の確保を要因として困難とされてきたボトルtoボトルの完全循環型リサイクルを目指し、技術開発を進めました。

2011年に日本で初めて、ペットボトルの水平リサイクルを実現し、CO2排出量の63%削減に成功しています。さらに、世界初のFtoPダイレクトリサイクル技術を共同開発し、CO2排出量の70%削減に貢献しました。

まとめ

個人や企業にもCO2削減への取り組みが求められることから、工場におけるCO2排出量削減も重要な課題です。

CO2削減のメリットやCO2の削減方法の例などから、自社にあったアイデアを取り入れてみてください。