天然資源の枯渇やごみ問題、環境破壊など、地球環境への負荷が限界に達しつつあることから、廃棄物を減らし資源を循環させる循環型社会の実現が求められています。

| 循環型社会の特徴 |

|---|

| ・資源の効率的利用と廃棄物削減 ・環境への負荷軽減 ・3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 |

この記事では、循環型社会の定義や実現に向けた5Rの取り組み、日本と世界の事例を詳しく解説します。

1.循環型社会とは

従来の経済活動では、大量生産・大量消費が当たり前で、使用済みの製品は廃棄されるだけでした。このような仕組みは、資源の枯渇や環境汚染、環境破壊といった深刻な問題を生み出しています。

このまま何の対策も取らなければ、以下のような事態が予測されます。

- 気候変動による災害の増加

- 農業への悪影響

- 生物多様性の損失

- 資源の枯渇

- 海洋汚染の悪化

これらの問題は、人類の生活や経済活動に多大な悪影響を及ぼすだけでなく、次世代への負担として大きくのしかかるでしょう。現在では、資源を効率的かつ循環的な有効活用を目標とし、循環型社会の実現に向けた取り組みが世界中で行われています。

(1)環境省における循環型社会の定義

環境省では、循環型社会を次のように定義しています。

循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。

循環型社会形成推進基本法において、循環資源として位置付けられる具体的な物品の一覧は、直接的には明記されていません。

しかし、同法の第2条第2項では、「廃棄物等のうち、有価物として取引されるものその他の再生利用が可能なもの」を「循環資源」と定義しています。

| 循環資源として取り扱われる一般的な素材 |

|---|

| ・プラスチック類特定家庭用機器(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) ・建設廃棄物(コンクリート・アスファルト・鉄・木材) ・食品廃棄物自動車部品(鉄・電子部品・フロン・エアバッグなど) ・タイヤパソコンおよび周辺機器、小型電子機器、電池 ・下水汚泥 |

これらの物品は、個別のリサイクル関連法令(例えば、家電リサイクル法や食品リサイクル法など)において、再生利用や適正処理の対象として具体的に規定されています。

(2)循環型社会が注目される理由

循環型社会が注目される理由は、主に以下の3つです。

| 天然資源の枯渇 | このまま大量生産・大量消費を続ければ、鉱物や原油といった資源が枯渇する恐れがある |

|---|---|

| 気候変動 | プラスチック製品の製造や廃棄処理、原油や鉱物の採掘によるCO₂排出は、気候変動の主な要因である |

| 環境破壊 | 廃棄物を最小限に抑える循環型社会の実現は、環境破壊を抑制できる |

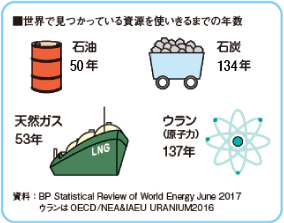

画像引用:https://www.tokyo-gas.co.jp/network/kids/genzai/g1_3.html

Statistical Review of World Energyのデータによると、石油の可採年数は約53.5年であり、現在の消費ペースで利用し続けた場合、50年余りで枯渇する可能性があります。

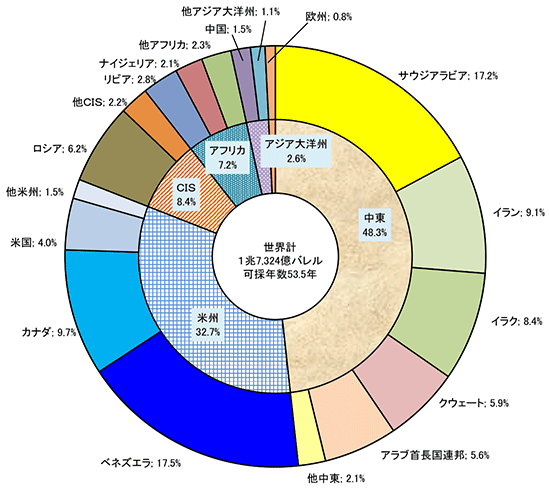

その他にも中東地域には世界全体の石油確認埋蔵量の約半分が集中しており、資源の偏在は地政学的なリスクを伴います。

たとえば、ベネズエラが世界最大の埋蔵量を持ち(約3,038億バレル)、サウジアラビアやカナダがそれに続きますが、これらの国々の安定性や政策に大きく依存している点も課題です。

画像引用:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/html/2-2-2.html

こうした背景から、石油依存を減らし、限りある資源を効率的に活用するために、資源の循環的利用を前提とした循環型社会の実現が急務となっています。

再生可能エネルギーやリサイクル技術を活用することで、石油の使用量を削減し、持続可能な社会を目指す取り組みが注目されています。

2.循環型社会と5R

循環型社会を実現するには、5R(リデュース、リユース、リサイクル、リペア、リフューズ)の取り組みが欠かせません。これらは、資源を効率的に利用し、廃棄物を最小限に抑えるための基本原則として機能します。

ここでは、循環型社会における5Rの具体的な取り組み内容と、それに取り組む企業のメリットについて解説します。

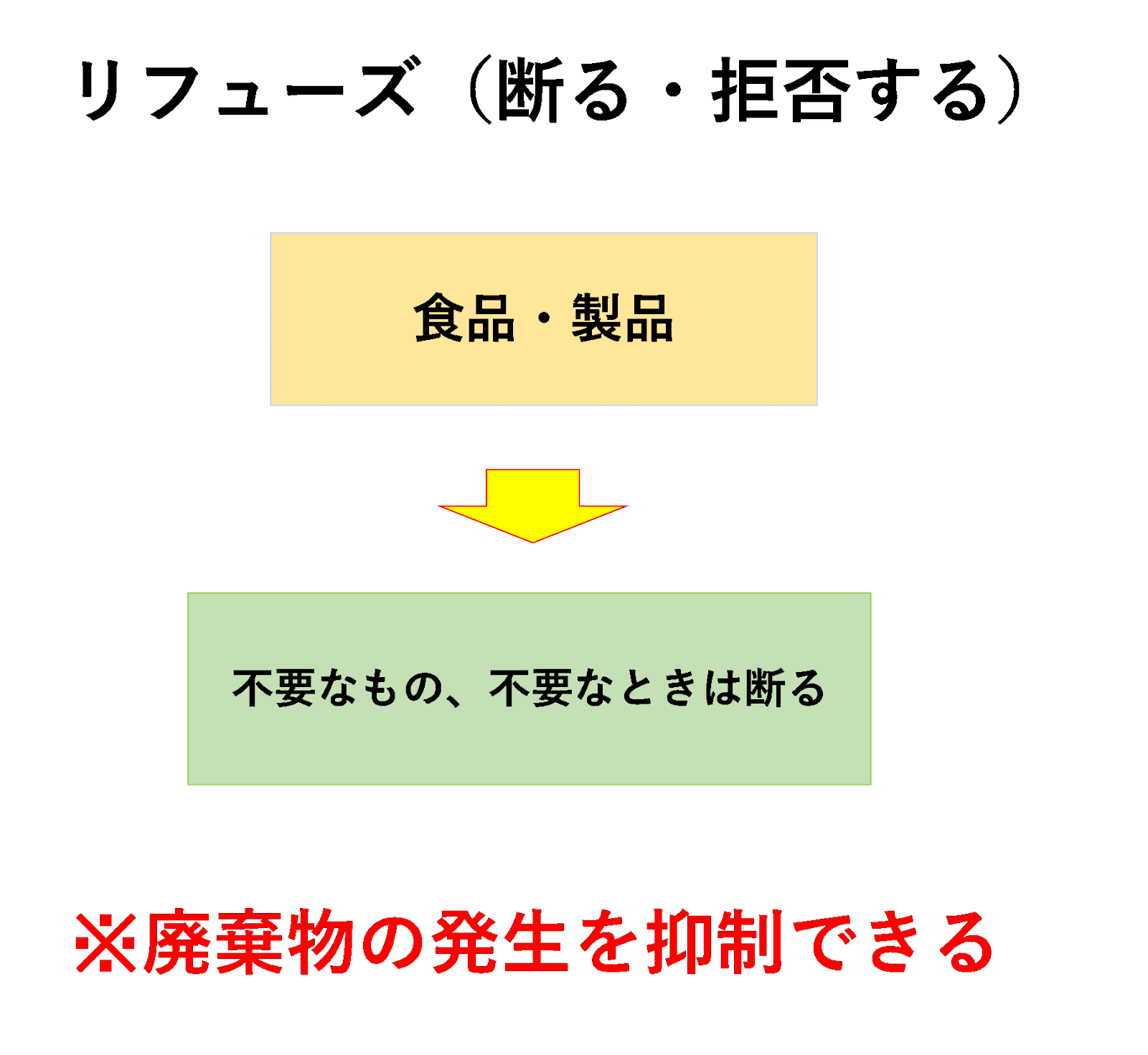

(1)リフューズ

リフューズとは、「断る・拒否する」という意味で、不要な物やサービスを受け取らない行動を通じて廃棄物を削減する取り組みを指します。

具体的な取り組み内容と具体例は、以下の通りです。

| 具体的な取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 過剰包装の削減 | ・製品の包装を最小限に抑え、簡易包装を導入 ・環境に配慮した再利用可能な素材(布袋、紙袋など)を使用 ・配送時の梱包材を削減し、リサイクル素材を採用 |

| ノベルティや販促品の見直し | ・無料で配布するチラシやカタログをデジタル化し、紙の使用量を削減 ・プラスチック製のノベルティや試供品を減らす |

| 顧客が「断れる」選択肢の提供 | ・オンライン購入時に「包装なし」や「簡易包装」を選べるオプションを設ける ・店頭で「レシート不要」「袋不要」を選択可能にする仕組みを整備 |

| 消費者教育を通じた共同行動 | 「環境への取り組み」を明確に伝え、企業価値を向上させる |

| 製造プロセスの合理化 | 不必要な原材料や部品を削減し、製品デザインをシンプル化「必要な分だけ生産」を徹底し、余剰在庫を防ぐ仕組みを導入 |

リフューズの主なメリットには、コスト抑制や社会的な評価の向上が挙げられます。

| リフューズの主なメリット |

|---|

| ・資材費や物流費などのコスト抑制 ・環境配慮による顧客や社会的な評価の向上 ・在庫管理や製造プロセスが効率化による無駄の削減 |

そのため、循環型社会を実現するには、サービス内容の見直しや企業側のサービス提供に対して、「消費者が不要なものを断ることができる」環境づくりの検討も必要です。

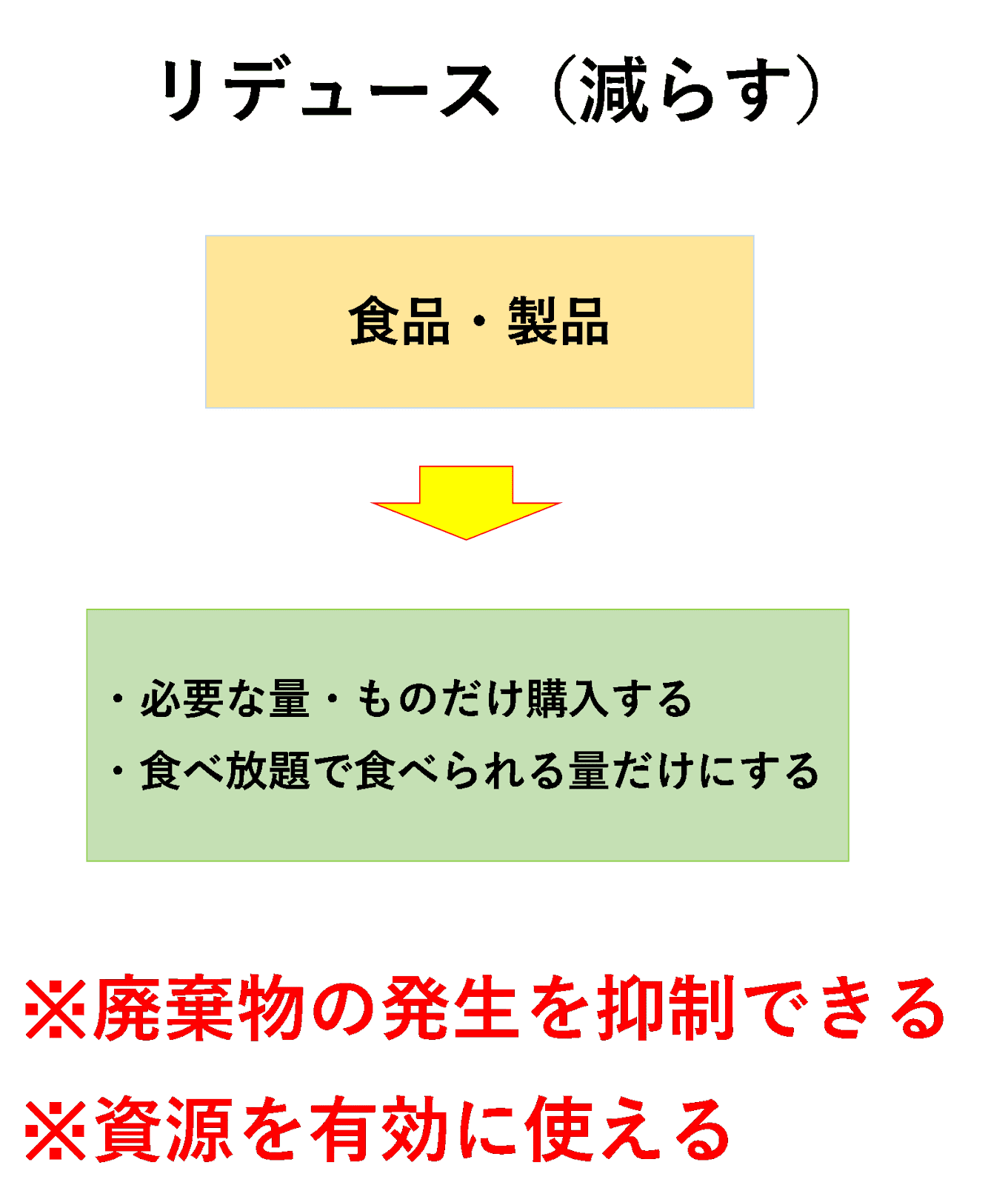

(2)リデュース

リデュースとは、「減らす・減量する」という意味で、廃棄物の発生自体を減らしたり、資源の使用量を最小限に抑えたりすることを指します。これは、環境負荷を軽減するだけでなく、コスト削減や効率向上にもつながります。

具体的な取り組み内容とメリットは、以下の内容が挙げられます。

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 原材料の見直し | 汎用性のある原材料を使用し、使い残しや余剰廃棄を削減資材選定時に「廃棄しにくい素材」を優先する |

| 製品設計の工夫 | 製品そのものを軽量化・小型化し、資源の使用を最小限に抑える分解・リサイクルが容易な設計を採用する |

| 業務効率化による資源削減 | 工場やオフィスの作業フローを見直し、廃棄物の発生を抑えるペーパーレス化やデジタル化を推進 |

リフューズの主なメリットは、輸送コストの削減や最終処分量の低減などです。

| リデュースの主なメリット |

|---|

| ・軽量化や省スペース化により、輸送コストの削減が期待できる ・廃棄物そのものを減らすことで、最終処分量の低減につながる ・効率化により生産時間を短縮し、エネルギー使用量や燃料消費を抑える |

リデュースの効果を最大化するためには、自社だけでなく、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。

原材料や資材の選定段階から関連企業と連携し、資源使用量を根本的に削減する努力が求められます。

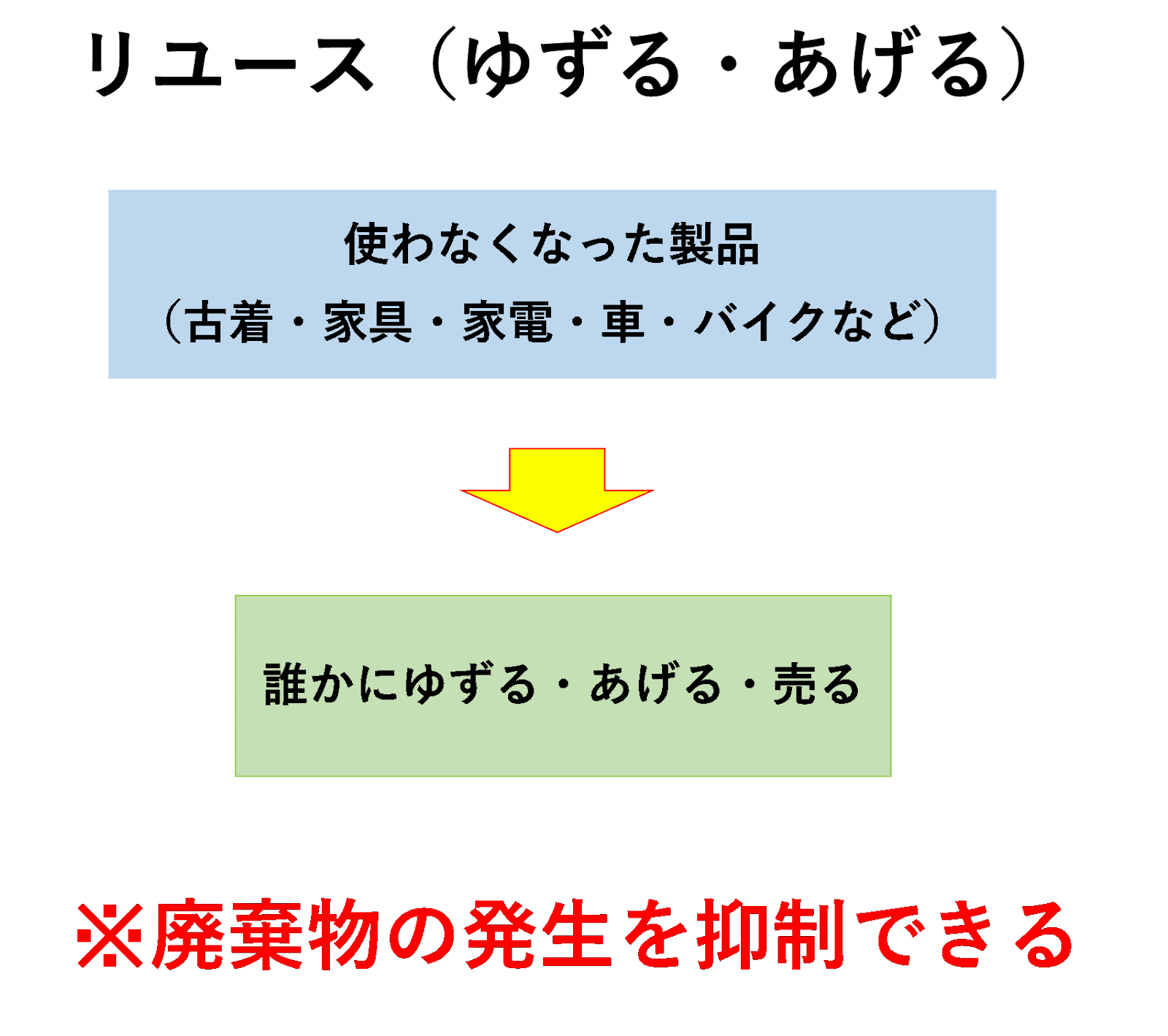

(3)リユース

リユースとは、「再利用・繰り返し使用する」という意味で、使用済み製品を廃棄せず、再利用することで資源の使用量を抑える取り組みです。

リユースの実践は、企業にとって新たなビジネスチャンスの創出と、環境負荷軽減の両面で大きな効果をもたらします。

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| リユース可能な新商品の開発 | 繰り返し使える設計(耐久性や洗浄可能性)を考慮した商品を開発リターナブル容器(再利用可能なガラス瓶やステンレス容器)の導入 |

| 使用済み製品の回収・再利用 | 製品回収プログラムを実施し、使用済み品を清掃・修理して再販売やレンタルに活用家電や家具などの大型製品の回収・再販売システムを構築 |

| 衛生面への配慮 | 消費者が安心してリユース品を利用できるよう、衛生基準を満たしたクリーニングや整備サービスを提供製品にリユース回数や状態を明示し、信頼性を確保 |

| 新たなビジネスモデルの採用 | レンタルやサブスクリプションサービスの導入により、製品の所有から利用へシフトリユース品専門の販売チャネルを確立 |

リユースの主なメリットには、原材料の購入コストの削減や新しいビジネスモデルの確立などが挙げられます。

| リユースの主なメリット |

|---|

| ・資源の再利用により、新たな原材料の購入コストを削減 ・コストパフォーマンスを重視する消費者層に支持されやすい ・継続的な収益を得られるビジネスモデルの確立 例:レンタルやサブスクリプションモデルなど |

リユースの取り組みは、単に環境負荷を軽減するだけでなく、新たなビジネスチャンスの創出や収益向上にもつながります。企業としては、顧客ニーズを的確に捉えつつ、持続可能な社会の構築に貢献する取り組みが重要です。

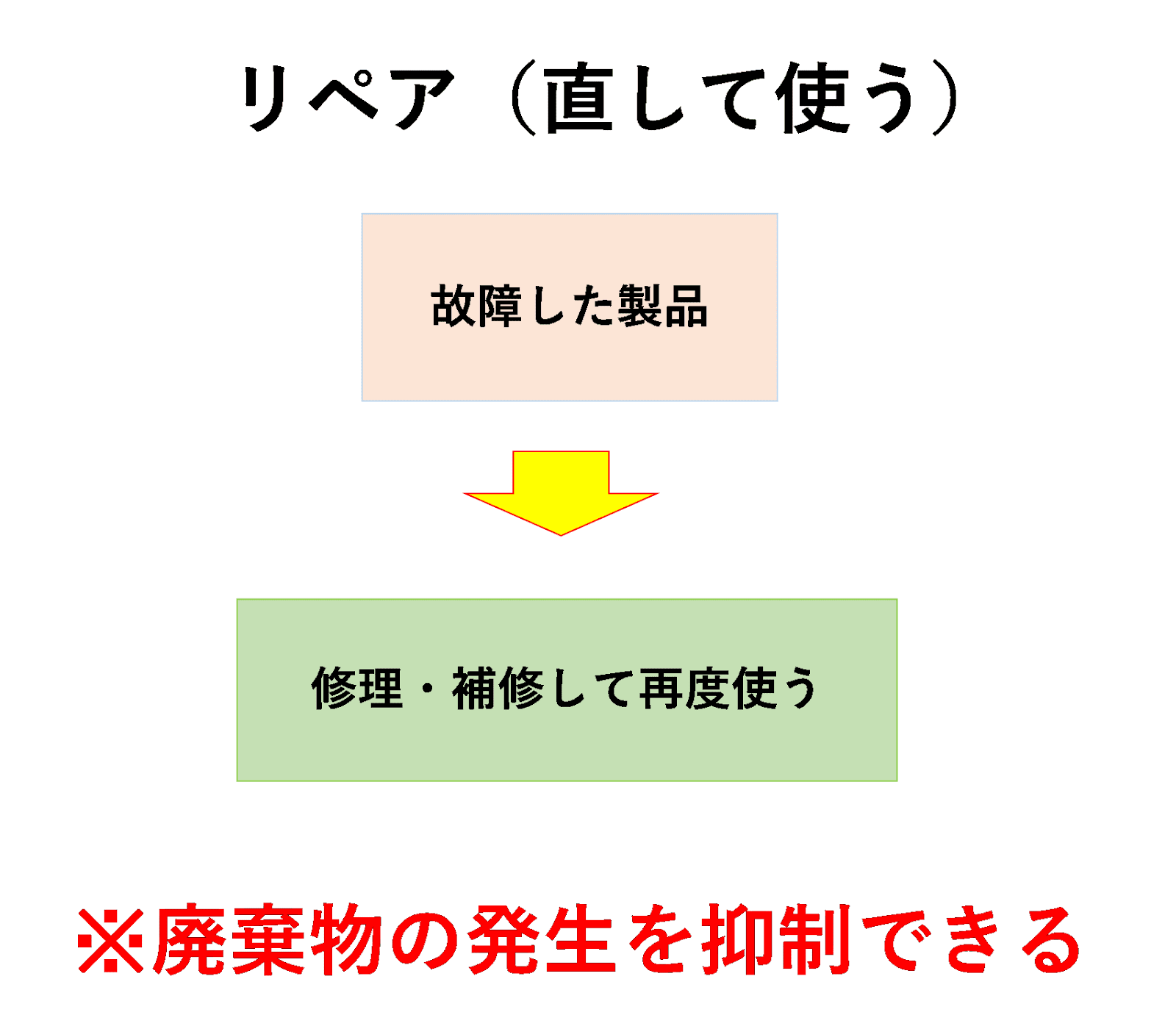

(4)リペア

リペアとは、「直す・修理する」という意味で、故障した製品を廃棄せずに修理して再使用する取り組みを指します。修理を通じて製品の寿命を延ばすことで、資源の有効活用と環境負荷の軽減が可能になります。

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 修理サービスの提供 | 店舗やオンラインで修理依頼を受け付ける仕組みを整備専門スタッフや設備を設けて迅速かつ質の高い修理を提供消費者が自分で簡単に修理できるツールや部品を提供 |

| 製品の修理可能性を高める設計 | 分解・交換が容易な部品設計を採用し、修理しやすい製品を開発修理用部品の長期提供を保証し、製品寿命を延ばす |

| 消費者への周知活動 | 修理による環境保護やコスト削減のメリットを伝えるキャンペーンを実施修理可能な製品であることを明確に表示し、消費者の選択を促進 |

リペアの主なメリットには、原材料やエネルギーの削減や廃棄物の削減などが挙げられます。

| リペアの主なメリット |

|---|

| ・新たな製品を製造する際に必要な原材料やエネルギーを削減 ・修理による製品寿命の延長で廃棄物を大幅に減らす ・修理サービスを提供することで、顧客との接点を増やし、リピート購入や関係強化が期待できる |

リペアは単なる修理の枠を超え、製品寿命の延長や資源の持続的利用につながる重要な取り組みです。企業として、修理サービスの拡充や修理可能な設計を進めることで、持続可能な社会の実現に貢献できます。

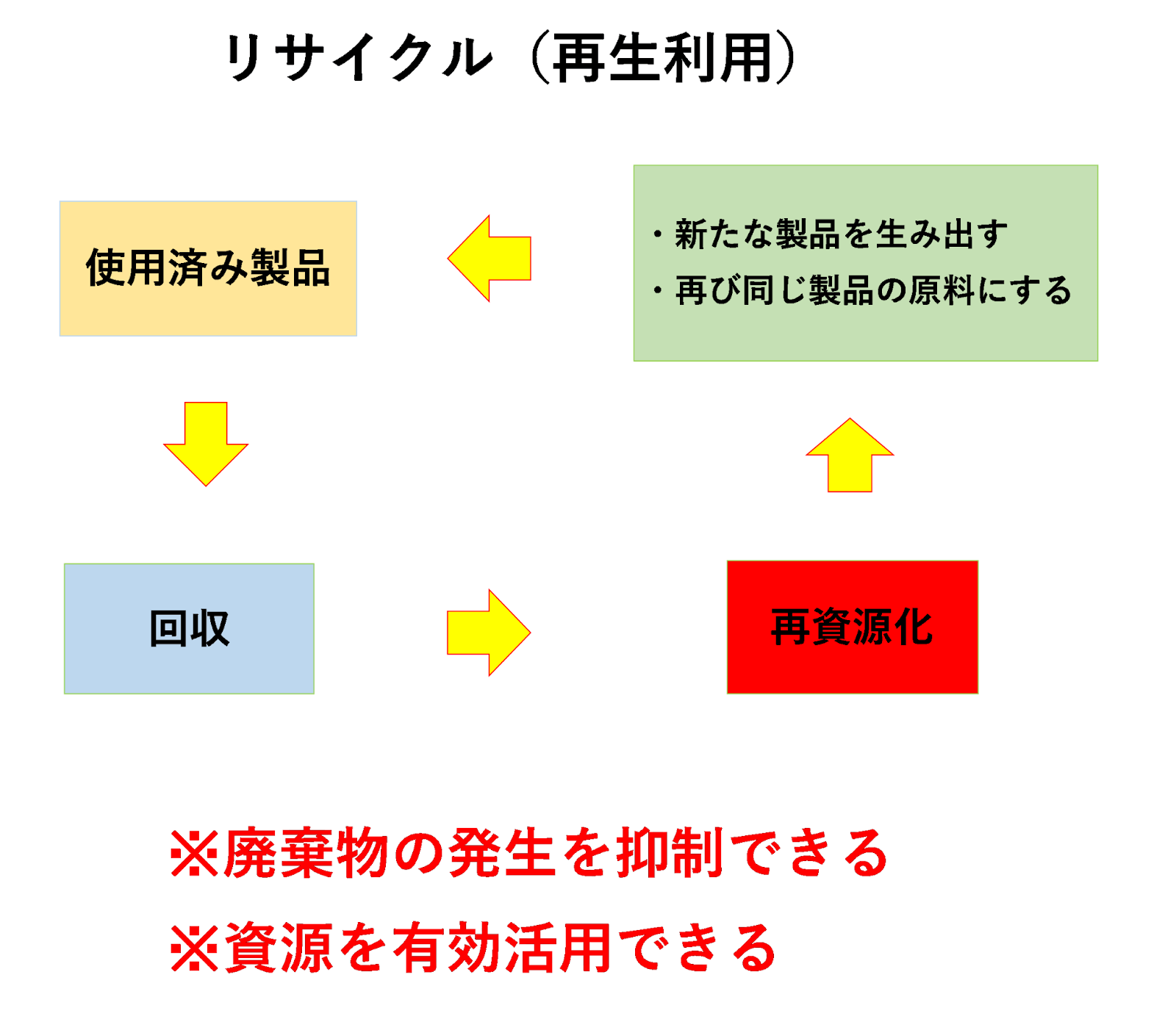

(5)リサイクル

リサイクルとは「再生利用」という意味で、廃棄物の中から再利用可能な資源を抽出し、新たな資源や製品に再生する取り組みを指します。これは、資源の有効活用と環境負荷軽減に寄与する重要な活動です。

具体的な取り組み内容や主なメリットは、以下の通りです。

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 資源の回収と分類 | リサイクル可能な資源(プラスチック、アルミ缶、紙、ガラスなど)を効率的に回収する仕組みで分別回収を促進し、廃棄物の適切な処理を行う |

| リサイクル可能資源の特定 | 使用済み製品や廃棄物から、再利用可能な素材や部品を特定レアメタルや電子部品のリサイクル可能性を調査・分析 |

| リサイクル技術の開発 | ・プラスチックや電子部品の効率的な分解・再資源化を可能にする技術を開発 ・リサイクル過程でのエネルギー消費や環境負荷を低減する新技術の導入 |

| リサイクルネットワークの構築 | ・行政、企業、消費者と連携して、リサイクルの全体的な流れを整備 ・リサイクル事業者との協力で、地域ごとの循環システムを確立 |

リサイクルの主なメリットには、原材料の使用量の削減やブランドイメージの向上などが挙げられます。

| リサイクルの主なメリット |

|---|

| ・廃棄物を資源として再利用することで、新たな原材料の使用量を削減 ・廃棄物処理費用の軽減につながるブランドイメージの向上につながる |

リサイクルは、限りある資源を守るための基本的な取り組みであり、環境負荷を軽減しつつ新たな価値を生み出します。

企業としては、技術開発やネットワーク構築を進め、リサイクル活動をビジネスチャンスとして活用することが重要です。

3.日本における循環型社会の取り組み

日本における循環型社会に向けた主な取り組みには、以下が挙げられます。

| 日本における循環型社会に向けた主な取り組み |

|---|

| ・循環型社会形成推進基本法の制定 ・循環型経済パートナーシップ(J4CE) ・Re-Style3R推進月間 ・2Rの推進地域循環共生圏の推進 |

ここからは、それぞれの詳細を解説します。

(1)循環型社会形成推進基本法の制定

日本では大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、資源の効率的な利用と環境負荷の軽減を目指して2000年6月2日に「循環型社会形成推進基本法」を制定しました。

循環型社会の実現に向けた基本的な枠組みを定めるもので、廃棄物管理から資源の有効利用に至るまで幅広い分野をカバーしています。

主な取り組みとして、廃棄物排出量や不法投棄の削減、リサイクルを促進しており、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備も実施しています。

| 循環型社会形成推進基本法の主な取り組み内容 |

|---|

| ・廃棄物の発生そのものを減らし、資源を効率的に利用する仕組みの構築 ・使用済み製品や廃棄物を資源として再生利用する取り組みの推進 ・廃棄物の適正処理を徹底し、不法投棄や環境汚染を防止個別のリサイクル関連法令(例:家電リサイクル法、食品リサイクル法など)を整備し、具体的な実施策を推進 参考:環境省 循環型社会形成推進基本法 |

循環型社会形成推進基本法は日本の環境政策の基盤を成す重要な法律であり、廃棄物の削減やリサイクルの推進において多くの成果を上げています。

(2)循環型経済パートナーシップ(J4CE)

循環型経済パートナーシップ(J4CE)は、国内外の企業や自治体、学術機関、非政府組織(NGO)など、幅広い関係者が参加する官民連携の取り組みです。

循環経済への理解を深め、その推進を図ることで、日本国内外での持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

| 循環型経済パートナーシップ(J4CE)の主な取り組み内容 |

|---|

| ・各業界の課題に対応するための情報提供や支援を実施 ・日本が持つ高い技術力を国内外にアピールし、世界のグリーン成長に貢献 ・国内外での循環経済関連プロジェクトを推進 参考:環境省 循環型パートナーシップ(J4CE) |

循環型経済パートナーシップ(J4CE)は無料参加可能で、各種資料やイベント情報を提供しています。

参加企業は、最新情報の入手や自社事例の発信、新たなビジネス機会の創出といった多くのメリットを得られるだけでなく、日本の競争力強化と持続可能な社会づくりに貢献できます。

(3)Re-Style

Re-Styleは、環境省が提唱する循環型社会を実現するためのライフスタイルを広める取り組みです。

公式Webサイトを通じて、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の重要性を発信し、資源を大切に使う生活を推進しています。

| Re-Styleの主な取り組み内容 |

|---|

| ・一般市民や企業に対し、3Rを実践するライフスタイルの必要性を伝える ・環境保全と持続可能な社会の実現に向けた行動を促進 ・天然資源の有限性や、廃棄物削減の重要性をわかりやすく解説 ・日常生活でできる具体的なアクションを提案 参考:環境省 Re-Style |

Re-Styleは3Rの実践を促し、環境負荷の少ない社会づくりに貢献しています。

個人・企業・自治体が具体的な行動を起こすためのきっかけとして、Re-Styleが機能しています。

(4)3R推進月間

環境省は、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを広く普及させるため、2002年から毎年10月を「3R推進月間」と定めています。

この期間中、国民や事業者、自治体が協力し、循環型社会の構築を目指したさまざまな取り組みを展開しています。

| 3R推進月間の主な取り組み内容 |

|---|

| ・国民、事業者、行政が一堂に会し、それぞれの3Rに関する取り組みや知見を共有 ・各地で講演会やシンポジウム、ワークショップなどを開催し、3Rの意識を高める ・企業が自社の3R取り組みを発信する機会を提供成功事例や実績データを公開し、3R活動をさらに拡大 参考:環境省 3R推進月間について |

3R推進月間中には、全国大会を開催しており、国民・事業者・行政が一堂に会し、それぞれの取り組み内容や知見を共有する場として活用されています。

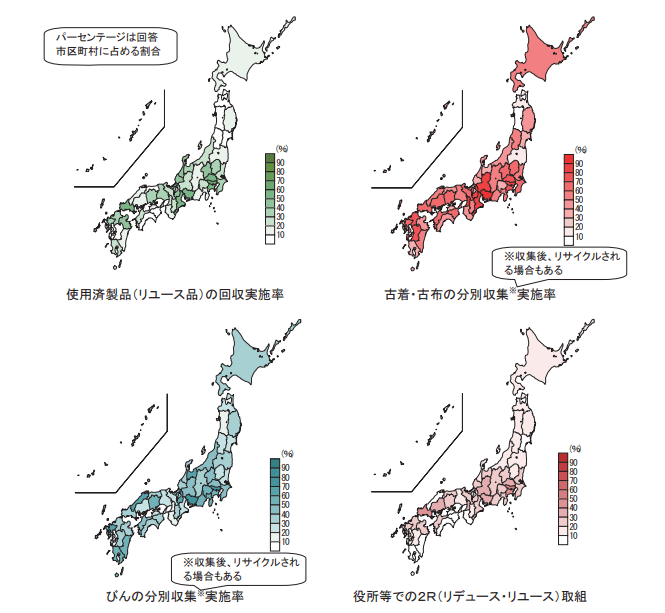

(5)2Rの推進

2Rの推進とは、5Rの中でも優先順位が高い「リデュース(廃棄物の抑制)」と「リユース(製品の再利用)」の取り組みを指します。これらの活動を優先することで、廃棄物の発生そのものを抑え、環境負荷の低減を目指すことが可能となります。

| 2Rの推進の主な取り組み内容 |

|---|

| ・家庭ゴミ削減キャンペーンやリユース品の譲渡会 ・リデュース可能な素材の開発や製品寿命の延長を目的とした設計 ・地域コミュニティでの共有経済(シェアリングエコノミー)の活用 参考:環境省 リデュース・リユース取組事例集 |

2Rの推進は、全国的に広まっており、各自治体や企業、地域住民が一体となって取り組んでいます。

画像引用:https://www.env.go.jp/content/900532525.pdf

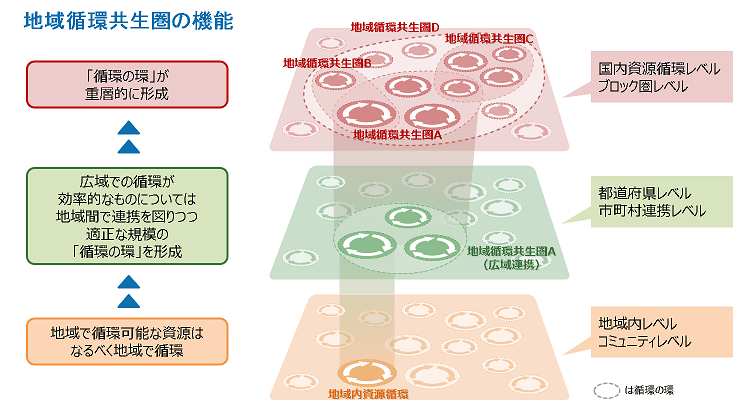

(6)地域循環共生圏の推進

画像引用:https://www.env.go.jp/recycle/circul/area_cases.html

地域循環共生圏の推進は、循環型社会を形成するためには、「地域で循環できる資源は、できるだけ地域で循環させるべきである」という考えに基づいて、推進している取り組みです。地域の特性や循環資源の性質に応じ、最適な規模の循環に重点をおきます。

| 地域循環共生圏の推進の主な取り組み内容 |

|---|

| ・農業廃棄物や食品廃棄物を堆肥やエネルギー源として再利用 ・地域で発生する廃棄物を分別・加工し、再資源化する施設を設置 ・地域住民間で物品やサービスを共有する仕組みを促進 ・地域内で資源循環が難しい場合、近隣市町村や都道府県、さらには国内全体での協力体制を構築 参考:環境省 地域循環共生圏(循環分野) |

地域循環共生圏は、地域ごとの特性を活かした資源循環の最適化を目指す取り組みであり、環境負荷軽減や地域経済の活性化に寄与します。

段階的な仕組みを活用しながら、地域と広域の連携を強化することで、持続可能な循環型社会の構築に貢献しています。

4.国際的な循環型社会への取り組み

循環型社会の実現は、環境問題へのグローバルな解決策として、世界中で注目されています。

ここでは、国際的に推進されている主な取り組みを2つご紹介します。

(1)アジア太平洋3R推進フォーラム

アジア太平洋3R推進フォーラムは、日本が提唱し、アジア圏を中心に「リデュース(Reduce)」「リユース(Reuse)」「リサイクル(Recycle)」の取り組みを促進するための意見交換の場として2009年に設立されました。

| アジア太平洋3R推進フォーラムの主な活動内容 |

|---|

| ・政府間における3Rに関する政策課題や成功事例などの対話 ・3Rに基づいた資源循環型社会の構築において、技術協力の情報提供を実施 ・各開催地で3R宣言を採択し、具体的な行動計画や目標を明確化 |

フォーラム設立以来、毎年の会合で各国が連携し、3R宣言を採択しています。この宣言は、地域ごとの課題に対応しながら、3R活動を推進するための共通目標を定めています。

(2)使い捨てプラスチック製品の流通禁止

EU(欧州連合)理事会は、プラスチックによる環境汚染問題に対応するため、使い捨てプラスチック製品の流通禁止を目的とした法案を採択しました。特に海洋プラスチックごみの削減を重視し、循環型社会を実現するための重要な一歩となっています。

禁止対象のプラスチック製品は、以下のとおりです。

| ・ナイフ・フォーク・スプーン・箸のカトラリー製品 ・サラダボックス ・生鮮食品や加工食品の容器、飲料容器 ・プラスチック製の飲料容器のキャップ・フタ食品・飲料容器の包装 参考:日本貿易振興機構(ジェトロ) |

ヨーロッパ諸国では、プラスチック・ボトルの回収率を2029年までに90%、プラスチック・ボトルのリサイクル材料含有率は、2025年までに25%、2030には30%まで高めることを目標にしています。

5.循環型社会の実現に向けた企業等の取り組み事例

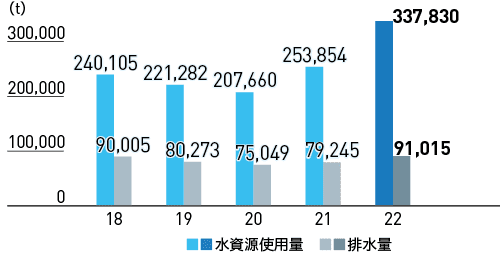

(1)小林製薬株式会社「水使用量削減」

引用:https://www.kobayashi.co.jp/contribution/environment/recycle.html

小林製薬株式会社は、今後さらに深刻化が予想される水資源問題を重要な環境課題と位置づけ、国内の各生産工場で水使用量の削減と水質保全活動に取り組んできました。

2022年、同社は水使用量の削減に向け、取水量、排水量、排水の質を毎年継続的に監視し、良質な製品を安定的に生産しながら、水使用量を可能な限り削減するなどの取り組みを実施しています。

事業に影響を与える水関連のリスクを継続的に把握し、リスクを低減するための対策を実施しています。

(2)東急株式会社「節水機器導入」

引用:https://tokyu.disclosure.site/ja/202/#1138

東急株式会社では、自社が運営する東急ストアの厨房に「節水機器」を導入し、水道使用量を低減し、CO₂の削減に成功しています。

水道蛇口に水圧調整可能な「節水コマ」を取付け、厨房機器や食器などの汚れ具合に応じて出水量や水圧を調整しています。

2018年5月より、84事業所すべてに導入し、年間で約97,000立方メートルの水道使用量の削減、33トンのCO₂削減(人工林のスギ約2,300本分の年間吸収量に相当)を実現しています。

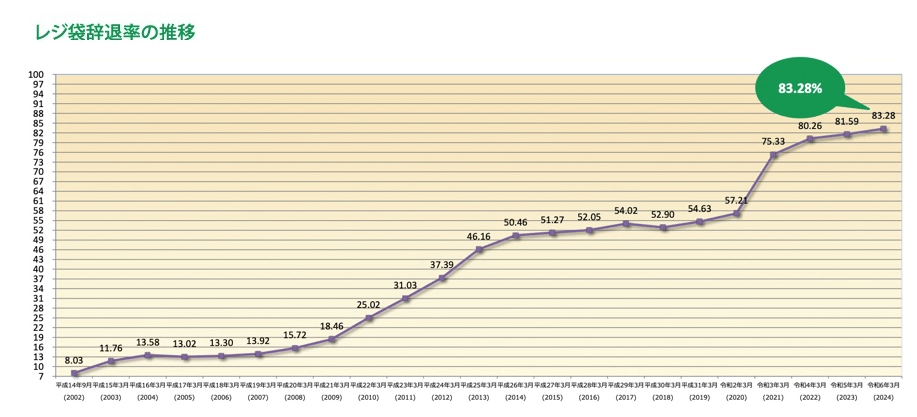

(3)日本チェーンストア協会「包装容器のリサイクル推進」

引用:日本チェーンストア協会

日本チェーンストア協会では、環境負荷を低減させるため、「包装容器のリサイクル推進」に積極的に取り組んでいます。「チェーンストア業界の環境保全自主的行動計画」に基づき、協会と会員企業、地域住民が一体となって実施されています。

具体的な取り組みとして、レジ袋削減や包装容器の簡素化・減量化、包装容器の店頭回収の促進が挙げられます。

たとえば、レジ袋の強度を維持しつつ厚みを薄くする工夫や、レジ袋を辞退した顧客にポイント還元や現金値引きを行う仕組みが導入されています。これらの施策の効果により、2024年3月時点でレジ袋使用を辞退する顧客の割合は83.28%まで上昇しました。

6.まとめ

最近では、従来の3Rに加え、リフューズ(拒否)やリペア(修理)を含めた5Rの実践が注目されています。