アルミの高度な資源循環システムの構築は、2050年カーボンニュートラルの達成や国際的な温暖化対策に大きく貢献し得る技術として高く評価されており、今後の国際競争力強化やサーキュラーエコノミー推進の中核としても期待されています。

本記事では、基本的な考え方をふまえたうえで、アルミのサーキュラーエコノミーを実践するポイントやリサイクルにおける問題点についても解説します。

1.アルミとサーキュラーエコノミーの関係

アルミが備える上記のような特性は、資源循環型の社会構築において極めて重要であり、持続可能な事業活動を志向する企業にとって、戦略的に活用すべき素材といえます。

ここでは、アルミとサーキュラーエコノミーの関係を解説します。

(1)サーキュラーエコノミーとは?3原則について簡単に解説

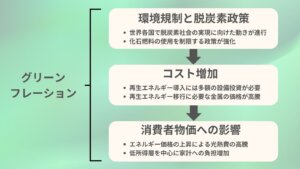

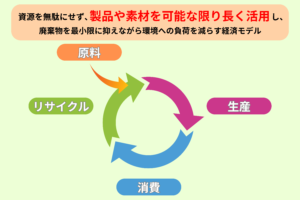

サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、限りある資源を可能な限り長く有効活用し、廃棄や環境負荷を最小限に抑えることを目的とした経済モデルです。

この概念は、イギリスのエレン・マッカーサー財団により次の3原則として体系化されています。

| 1.Eliminate waste and pollution | 廃棄物や汚染を排除する |

|---|---|

| 2.Circulate products and materials | 製品および素材を循環させる |

| 3.Regenerate nature | 自然(資源)を再生する |

(2)サーキュラーエコノミーにおけるアルミの重要性

-1024x683.png)

アルミは、リサイクル性の高さと多様な活用分野を有することから、サーキュラーエコノミーを推進するうえで極めて重要な素材と位置づけられています。とりわけ以下の分野での活用が顕著です。

| 自動車・電子部品分野 | 軽量かつ高強度な特性により、車両の軽量化や製品の耐久性向上に貢献 |

|---|---|

| EV(電気自動車)産業 | 優れた電気伝導性を活かし、バッテリー部品や車体の軽量素材として採用 |

| 建築・包装資材 | 耐久性・耐腐食性に優れることから、建築用外装材や飲料缶などの包装材として広く利用 |

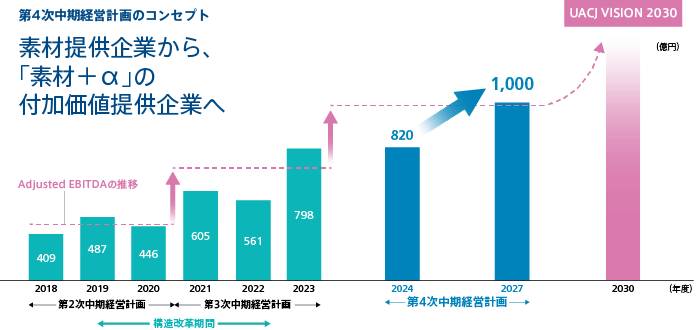

たとえば、UACJ(株式会社UACJ)は、2030年度までにアルミのリサイクル率を80%まで引き上げる目標を掲げています。

(3)アルミのリサイクル性と現状

アルミは再生材としての価値が非常に高く、世界的に見ても循環型資源としての位置づけが強まっています。以下でアルミのリサイクル性と現状について解説します。

①アルミのリサイクル効率の高さ

アルミはリサイクルしても品質がほとんど劣化せず、再精錬に必要なエネルギーを新地金製造と比べて約95%削減できます。(参考:アルミ缶リサイクル協会)

アルミは他の金属資源と比較して融点が低いため、再資源化時に必要なエネルギーを大幅に削減でき、二酸化炭素の排出による環境負荷を抑えられます。

こうした特性から、アルミのリサイクルは温室効果ガスの排出削減に大きく寄与し、2050年カーボンニュートラルの達成に向けた重要な取り組みにもなりえます。

②2023年のアルミのリサイクル率

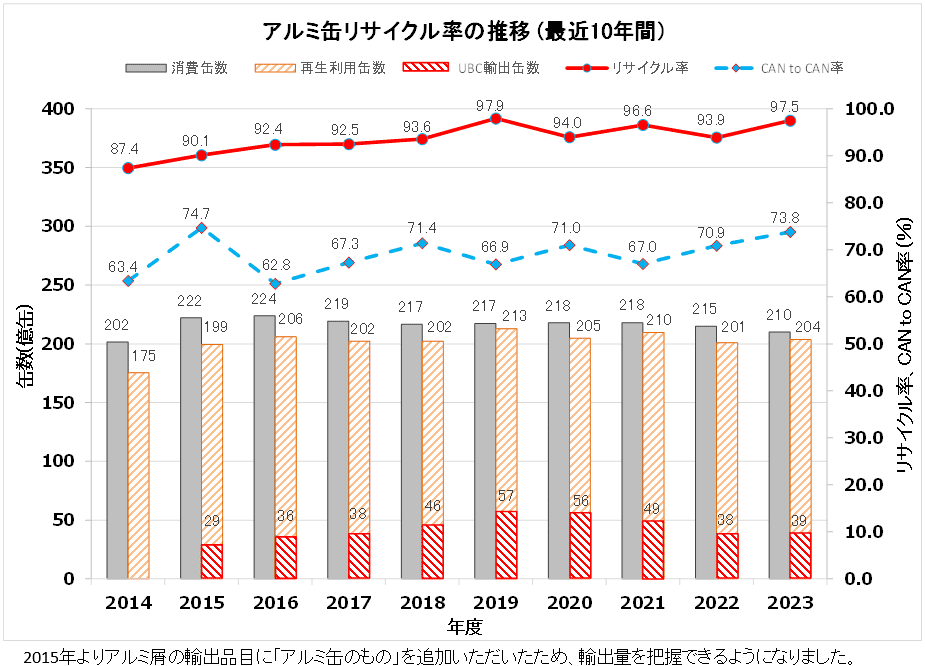

アルミ缶リサイクル協会によると、2023年(令和5年)度のアルミ缶リサイクル率は97.5%であり、過去10年にわたって90%以上という高水準を維持しています。

アルミ缶は保存性に優れ、構造もシンプルであることから、分別・回収・再資源化が比較的容易であり、リサイクル材としての活用が進んでいることが特徴です。

こうした高い回収率は、国内のリサイクルインフラの整備や消費者の意識向上の成果ともいえるでしょう。

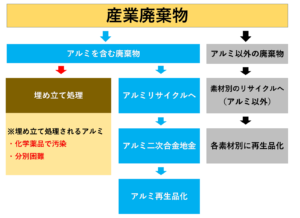

2.アルミのリサイクルにおける問題点

アルミは、自動車や電子部品、半導体などのハイテク産業にも幅広く使用されている汎用性の高い金属です。

しかし、再生アルミをこれらの高度な技術分野に適用する際には、いくつかの技術的・制度的な課題が存在します。

- 不純物の混入による品質の低下

- アルミニウム新地金と再生地金の性状差

- リサイクル工程における二酸化炭素の排出

ここでは、アルミのリサイクルにおける問題点を解説します。

(1)不純物の混入による品質の低下

アルミニウムは、アルミ缶のような比較的単純な用途では再資源化が容易であり、高いリサイクル率を誇ります。

しかし、EV産業や航空宇宙産業といった高精度が求められるハイテク分野においては、再生アルミの品質に起因する課題が依然として存在します。

| 要因 | 概要 |

|---|---|

| 不純物の混入リスク | リサイクル工程で異種金属や微量元素が混入することで、品質が不安定になる可能性がある |

| 性能低下の懸念 | 強度、耐久性、導電性など、製品の主要な性能が損なわれるリスクがある |

| 精密性の確保が必要 | ハイテク分野では製品の精密性や一貫性が求められるため、品質の変動は重大な問題となる |

これらの課題により、不純物の排除や安定的な材料特性の確保は、再生アルミの高度利用を進めるうえでの重要な技術的ハードルとなっています。

今後は、鋳造・熱処理工程における無害化技術や、スクラップ選別精度の向上といった取り組みが重要視される可能性が高いでしょう。

(2)アルミニウム新地金と再生地金の違い

アルミには、ボーキサイトを原料として精錬される「新地金」と、使用済みアルミを再資源化した「再生地金」の2種類があります。それぞれに特性と課題があり、用途に応じた使い分けが求められます。

| 新地金 | 再生地金 | |

|---|---|---|

| 素材 | ボーキサイト(鉱石) | 使用済みアルミ(スクラップ) |

| 純度 | 高い | 一般に新地金より低い |

| 消費エネルギー | 多い | 少ない(新地金比で約95%削減) |

| 主な用途 | ハイテク産業、精密部品など | 一般部材、建材、缶など |

新地金は、純度が高いことで知られています。生成には多くのエネルギーを必要としますが、その分純度に優れ、ハイテク分野での利用に適しています。

一方、リサイクルされたアルミである再生地金は、少ないエネルギーで生成できるのが特徴です。しかし、純度が新地金ほど高くないため、使用できる範囲が限られるという課題があります。

サーキュラーエコノミーを念頭に置く場合、再生地金のアルミ運用を強化していくべきですが、どうやって品質を新地金に近づけていくかが、今後の課題となるでしょう。

(3)二酸化炭素の排出

アルミの生産には多かれ少なかれ温室効果ガス(特に二酸化炭素)の排出が伴います。そのため化石燃料への依存度が高い国では、アルミの使用量が増えるほど二酸化炭素排出量も増加します。

アルミ生産における二酸化炭素排出の要因には、新地金生産のエネルギー消費や運搬や採掘時の排出などがあります。

- 化石燃料の使用

- 新地金生産のエネルギー消費

- 運搬や採掘時の排出

環境負荷の削減が期待されるEV産業も、その主要素材であるアルミの生産過程では多大な二酸化炭素を排出している現状があります。

グリーンアルミの導入やリサイクルアルミの活用といった取り組みが進むことで、アルミ生産はより環境に優しい形へと進化していくことが期待されます。

3.アルミのサーキュラーエコノミーを実践するポイント

アルミのサーキュラーエコノミーを実践する上では、製品設計における工夫やリサイクルプロセスの効率化を踏まえた施策の検討が求められています。ここでは、アルミのサーキュラーエコノミーを実践するポイントを解説します。

(1)製品設計における工夫

再資源化を前提にした製品設計は、アルミの持つ高いリサイクル性を最大限に活用するために欠かせません。

たとえば、アルミ使用量を減らすための製品設計には、CAD(コンピュータ支援設計)の活用で構造における最適化を図った必要最小限の材料で最大の強度を実現する設計などがあります。製品設計における工夫の一例は、以下のとおりです。

| 簡単に分解可能な設計 | アルミ部品を効率的に回収・分別できるよう、ネジや接合部を容易に外せる設計にする |

|---|---|

| 単一素材の使用 | 他の金属やプラスチックを混合しないことで、リサイクル工程での不純物混入を防止する |

| 軽量化設計 | 軽量でありながら高強度を維持する設計を行うことで、アルミ使用量を削減 |

軽量化や分解可能な設計は、環境負荷の低減に寄与するだけでなく、サーキュラーエコノミーの実現を後押しする重要な取り組みとなります。

(2)リサイクルプロセスの効率化

アルミのリサイクルプロセスを効率化することは、エネルギーの無駄やコストの削減を図るだけでなく、高品質なリサイクル素材を供給するためにも、プロセス全体の見直しと改善が求められます。

リサイクルプロセス効率化において見直すべき課題と改善例は、以下のとおりです。

| 課題 | 改善例 |

|---|---|

| 手作業による分別の非効率 | 自動分別システムの導入で時間と労力を大幅に削減 |

| エネルギー消費が高い再精錬工程 | 再生可能エネルギー活用によりエネルギーコストを削減 |

| 不純物混入による品質低下 | 高度な分別技術で純度を向上し、ハイテク分野での利用可能性を拡大 |

分別技術や再精錬プロセスの改善により、エネルギーコストの削減やリサイクル素材の品質向上が可能となり、サーキュラーエコノミーの推進に大きく寄与します。

(3)デジタル技術の活用

デジタル技術の活用によって、製品設計からリサイクルまでのプロセスを最適化し、環境負荷を軽減する革新的な運用が可能になります。

具体的な手法には、BIMによるプロダクトデザインやデジタルツインなどがあり、材料使用量の最適化や異常の早期発見や運用効率の改善が可能となります。

| 手法 | 概要 |

|---|---|

| BIM(Building Information Modeling) | 主に建築物やインフラの設計・管理に用いられるデジタルツール |

| デジタルツイン | 現実世界のプロセスや製品を仮想空間で再現する技術 |

| AI分別システム | 人工知能(AI)を活用して、廃棄物の分別や選別作業を効率化するシステム |

上記の技術を導入することで、資源使用量の削減やリサイクル効率の向上、排出量削減が実現し、持続可能な社会への移行を加速させるでしょう。

(4)循環型経済を支えるビジネスモデルの構築

サーキュラーエコノミーが新しい経済システムである以上、ビジネスモデルそのものの見直しが求められる場合もあるでしょう。以下の要素を取り入れることで、循環型経済への移行を促進できる可能性があります。

| 要素 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 製品寿命の延長 | 耐久性の向上で、廃棄物の発生を抑制 |

| リサイクルを前提とした製品回収 | 使用済み製品を回収し、リサイクルや再利用に回す仕組みを構築 |

| サービスモデルの転換 | 収益モデルの多様化や資源の使用効率の向上を図る |

サービスモデルへの転換の例として、自動車のサブスクリプションサービスやリースモデルがあります。

この仕組みでは、車の利用期間が終了すると、事業者が車を回収し、再利用やリサイクルを前提としたプロセスを構築します。これにより、資源の循環が進み、サーキュラーエコノミーの実現に近づくことが可能です。

4.アルミリサイクルに関する今後の展望

ここでは、需要や価格におけるアルミリサイクルに関する今後の展望を解説します。

(1)アルミの需要

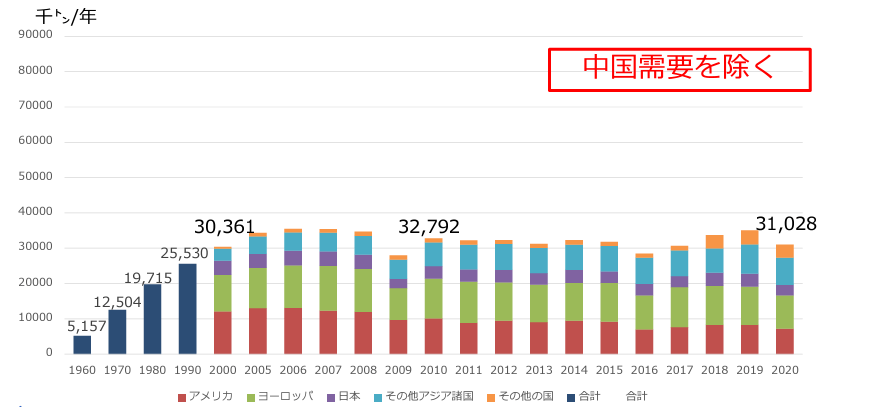

アルミの世界需要は、現在よりも拡大することが予測されていますが、日本国内ではある程度の安定化が予想されています。

調査会社のフォーチュン・インサイトの発表によると、世界のアルミ市場規模は、2023年には2,298億5,000万米ドル、2032年までに4,032億9,000万米ドルに達する可能性があり、わずか8年間で約2倍近い成長が見込まれています。

EV産業の発展や建設需要の拡大、再生可能エネルギー関連設備へのアルミ利用の増加が主な要因です。

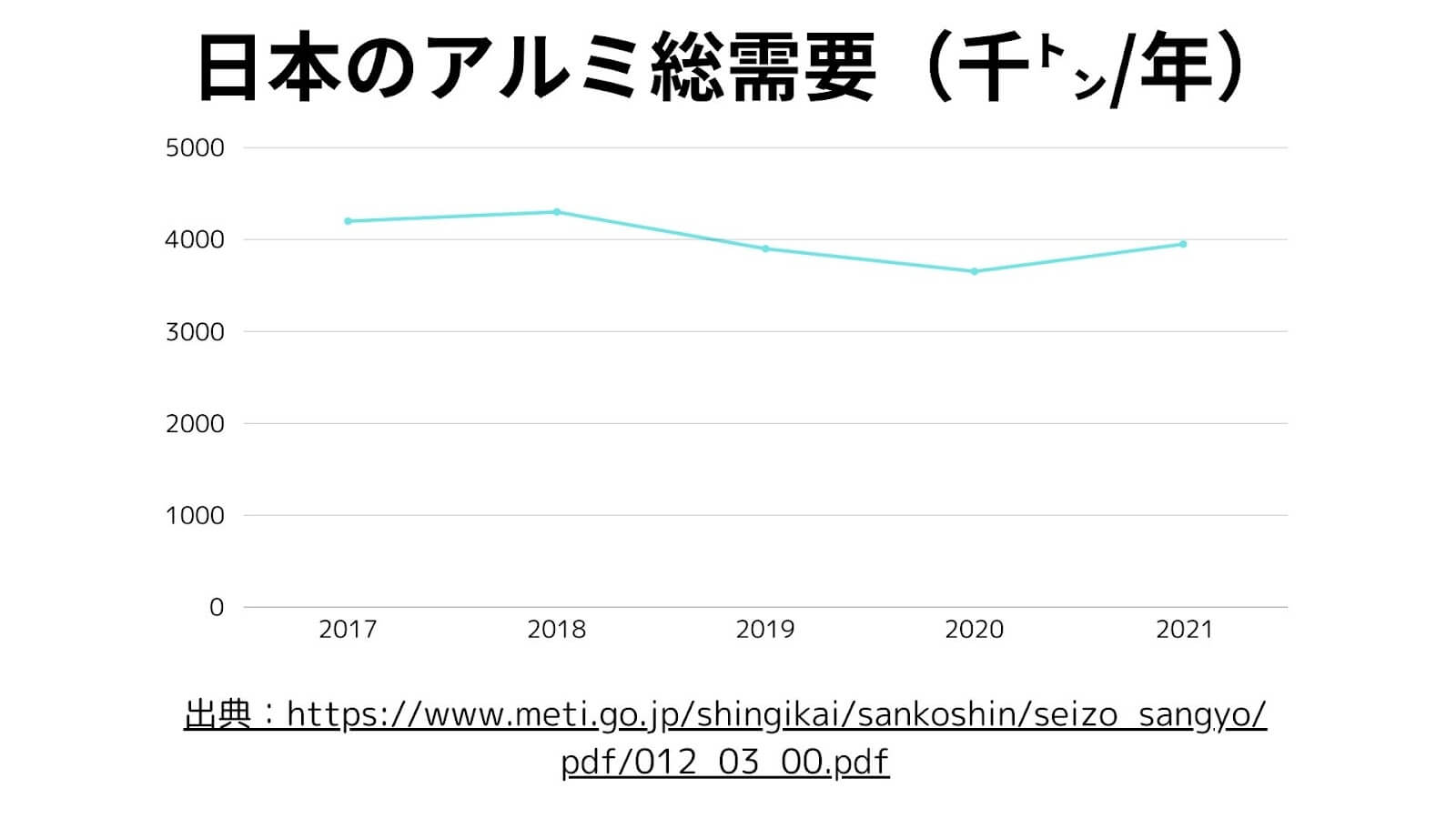

日本国内のアルミ需要は、経済産業省の見解によると、年間約4,000万トン程度に収束すると予想されています。日本における安定化の背景には、少子高齢化や、人口減少による市場縮小が主な要因と考えられます。

(2)アルミの価格

アルミニウムの価格は、今後の世界的な需要拡大が見込まれる一方で、現時点では安定していない状況が続いています。価格は日々上下を繰り返しており、需要過多や供給過多のどちらかに大きく傾いていないのが特徴です。

アルミ価格の変動要因には、以下の要素が関わっています。

| アルミ価格の変動要因 | 概要 |

|---|---|

| 地政学リスクの高まり | 主要産出国での政治的な不安定さや、輸出入に関する制限が影響 |

| 輸出入の不透明さ | 関税政策の変更など |

| 再資源化の普及不足 | 新規採掘に依存している状況による影響 |

今後、リサイクル技術の向上や国際的な貿易の安定化により、アルミ価格が安定していく可能性が期待されます。

5.世界と日本におけるアルミリサイクルの取り組み

世界と日本では、アルミリサイクルに向けた独自の取り組みが各国で行われています。ここでは、それぞれの取り組みの事例を解説します。

(1)世界におけるアルミリサイクルの取り組み

以下では、世界で行われているアルミリサイクルの主要な取り組みを解説します。

①デポジット制度

デポジット制度では、アルミ缶入りの飲み物を購入する際、商品代金に加えて缶自体の料金(デポジット)が上乗せされます。消費者が使用済みのアルミ缶を指定された回収場所に返却することで、デポジット分の料金が返金される仕組みです。

スウェーデンでは、このデポジット制度が早期から導入され、アルミ缶の回収率向上に大きく貢献してきました。以下が主な成果です。

| 高い回収率 | アルミ缶のリサイクル率が90%以上と、世界的にも高水準 |

|---|---|

| 環境負荷の削減 | 廃棄物削減だけでなく、リサイクルによるエネルギー消費削減も実現 |

| 消費者の意識向上 | 経済的なインセンティブにより、消費者のリサイクルへの関心が向上 |

スウェーデンの成功事例は、リサイクルが環境面だけでなく、経済面や社会面でも有効に機能することを証明しています。

②アップグレードリサイクル設備への投資

技術革新や政府支援によるリサイクル設備の拡充が世界各国で進められており、アルミリサイクルの質と量を同時に向上させる動きが活発化しています。

たとえば、アメリカでは、エネルギー集約型産業の脱炭素化と温室効果ガス(GHG)排出量の削減を目的に、以下のアルミリサイクル関連のプロジェクトが進められています。

| プロジェクト名 | 概要 |

|---|---|

| グリーンアルミニウム精錬プロジェクト | エネルギー効率の高い精錬技術と カーボンフリーエネルギーを活用 |

| 低炭素スマートメルト炉転換プロジェクト | 水素を含む多様な燃料を使用可能な スマートメルト炉を導入 |

| 次世代アルミ・ミニ・ミルプロジェクト | 次世代型連続鋳造技術 |

| 廃棄物ゼロ先進アルミニウムリサイクルプロジェクト | 塩スラグ(リサイクル時の廃棄物)の 再利用技術を確立 |

なかでも、米国のグリーンアルミ精錬とスマートメルト炉プロジェクトは、環境負荷軽減と産業成長を両立させる先進的な事例として注目されています。

グリーンアルミニウム精錬プロジェクトでは、EVや建設業向けの低炭素アルミ供給を実現し、建設業で5,500人、製造業で1,000人の雇用を創出しており、リサイクルのみに留まらない効果を発揮しています。

これらの取り組みを他国に広げることで、アルミリサイクルのグローバルな普及とサーキュラーエコノミーの実現が期待されます。

(2)日本企業におけるアルミリサイクルの取り組み

日本においても、高度なアルミリサイクル実現に向けた取り組みが加速しています。

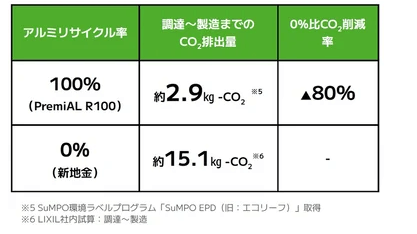

①リサイクルアルミ材を100%使用した低炭素型建材

大手建材メーカーであるLIXILは、リサイクルアルミ材を100%使用した低炭素型建材の受注を開始し、建材業界におけるサーキュラーエコノミー推進の象徴的な事例となっています。

リサイクルアルミ材100%の実現として、以下の事例が挙げられます。

| 環境への貢献 | リサイクルアルミを100%使用することで、新規採掘や精錬に伴うエネルギー消費を大幅に削減し、CO2排出量の低減に成功 |

|---|---|

| 廃材ゼロ技術 | 生産過程でのアルミ廃材をリサイクルプロセスに戻す仕組みを構築し、建材生産における廃棄物をゼロに近づけている |

低炭素型建材の普及は、建設業界におけるサーキュラーエコノミーの実現を加速させる重要な一歩といえるでしょう。

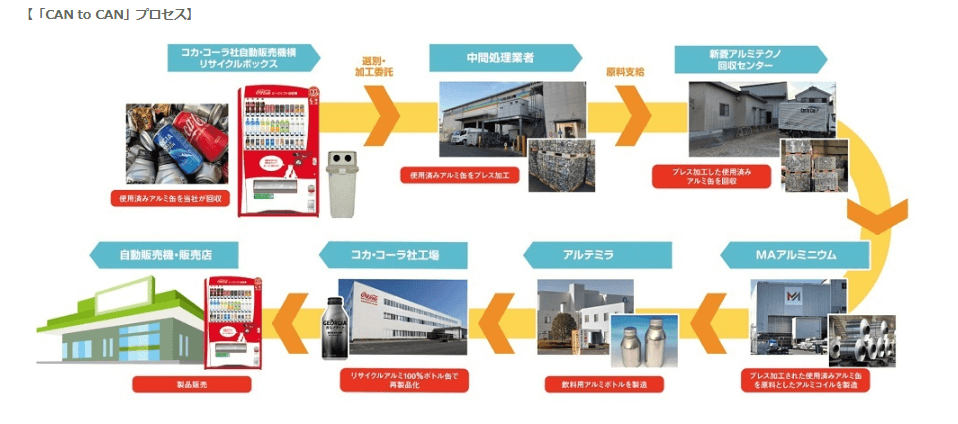

②100%リサイクルアルミ素材のボトルキャップ

飲料メーカーのコカ・コーラ社は、アルミ缶の水平リサイクルを推進する中で、100%リサイクルアルミ素材を使用したボトルキャップの導入を推進し、製品の環境負荷削減と資源循環の実現が大きく前進しました。

水平リサイクルとは、リサイクル素材を同じ製品や用途に再利用するプロセスを指します。

リサイクルアルミをボトルキャップに使用することで、コカ・コーラ社は1缶あたりのCO2排出量を25%から37%に改善しました。

コカ・コーラ社は、ボトルキャップ以外にも、飲料容器全体でリサイクルアルミの使用を拡大する方針を示しており、さらに大きな環境効果が期待されています。

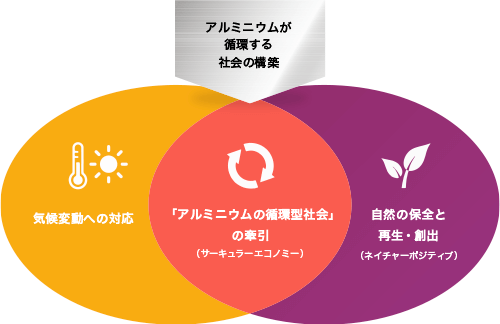

③アルミニウムが循環する社会の構築の提案

UACJは、アルミニウムの優れたリサイクル性を最大限に活用し、資源の効率的利用と環境負荷の軽減を両立させるために、以下のアプローチを提示し、実行しています。

| アプローチ | 取り組み内容 |

|---|---|

| アルミニウムの循環型社会の牽引 | アルミリサイクル率向上を通じた持続可能な経済基盤の構築 |

| 気候変動への対応 | リサイクルプロセスの効率化とCO2排出削減 |

| 自然の保全と再生・創出 | 自然環境への影響を最小限に抑え、保全・再生に貢献 |

UACJは2030年度までにアルミニウムリサイクル率を80%に引き上げることを目標に掲げています。

具体的な取り組みに、缶材、自動車材、家電などの製造工程で発生するスクラップの再資源化や使用済み製品からのスクラップを効率的に回収し、リサイクルループを構築するなどが挙げられます。

サーキュラーエコノミーのモデルケースとして、国内外の産業界にも波及効果をもたらすでしょう。

6.まとめ

この記事では、アルミニウムがサーキュラーエコノミーの実現において果たせる役割やその可能性について解説しました。アルミは実用性に優れているのに加え、再資源化が他の金属資源よりも簡単である利点を備えています。