金属資源は幅広い用途での利用拡大に伴い、資源の枯渇や環境負荷といった問題が深刻化しています。そこで限りある金属資源の循環利用を前提に製品設計を行うサーキュラーエコノミーが注目を集めています。

本記事では、金属資源におけるサーキュラーエコノミーの必要性とその影響、取り組む際の課題を解説します。

1.金属資源におけるサーキュラーエコノミーの必要性

ここでは、金属資源におけるサーキュラーエコノミーの必要性について解説します。

(1)鉱物資源の需要増加

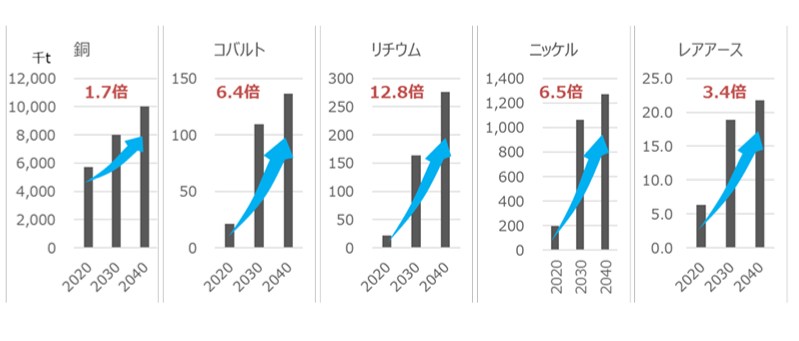

IEA(国際エネルギー機関)の重要鉱物に関する報告書によると、2040年の鉱物資源の需要は右肩上がりで急増すると予測されています。

2050年カーボンニュートラル達成に向け、製品の高機能化や高性能化に取り組む際に必要となる、蓄電池、モーター、半導体などの部品生産量が拡大する見込みです。

鉱物資源の価格も2024年時点において上昇傾向にあり、今後さらに金属資源の供給不足が生じる可能性があります。

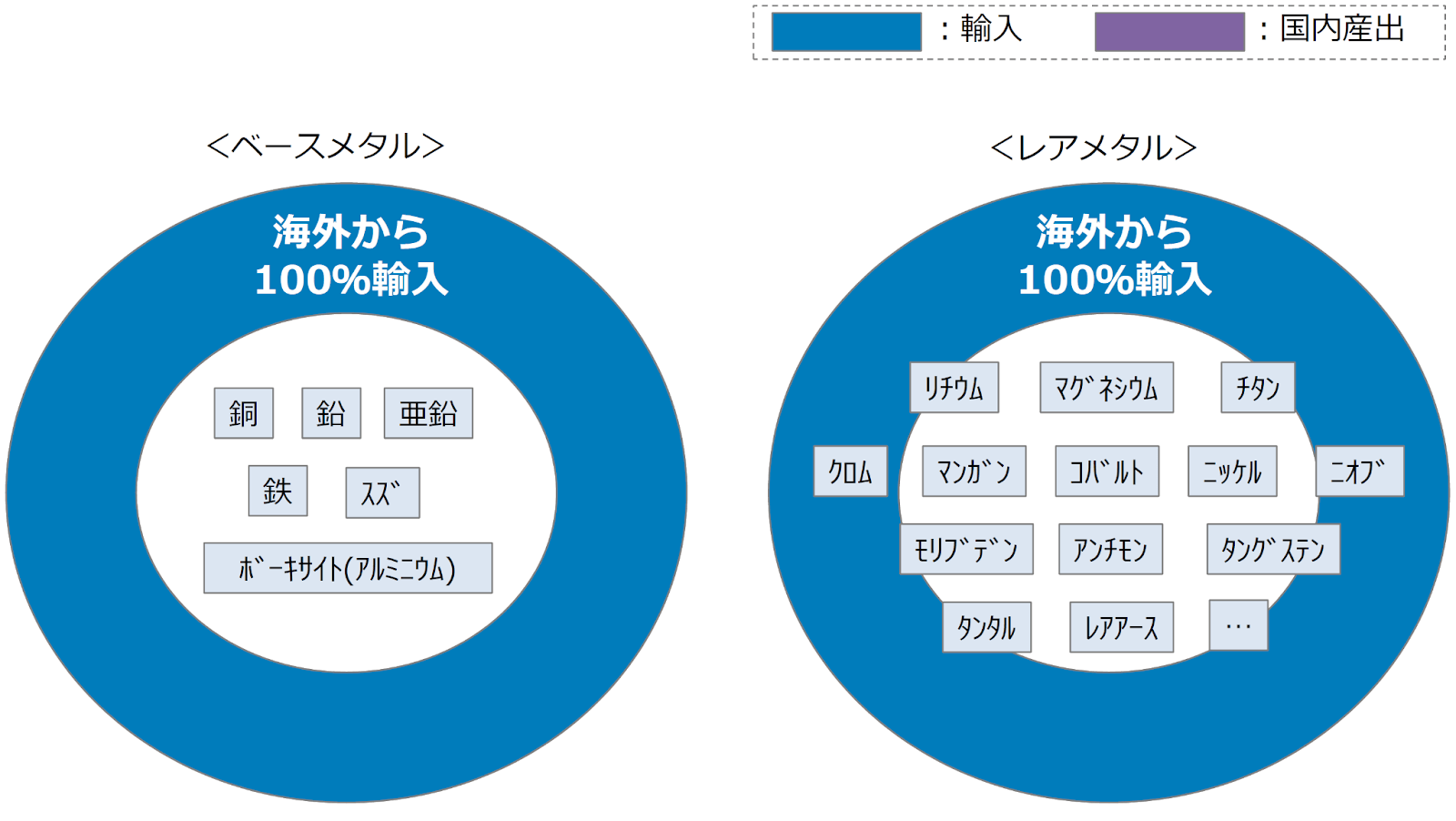

(2)資源輸入リスクの最小化

日本国内で利用される金属資源の約90%が海外からの輸入に依存しています。

このため、資源価格の高騰や供給不足が発生すると、製造業やエネルギー産業において必要量を調達できなくなるリスクが存在します。

たとえば、中国が2018年に廃棄物輸入規制を開始した結果、日本の廃プラスチック輸出量は激減しました。

この規制により、日本国内での廃棄物処理負担が増加し、リサイクル体制の整備の遅れが課題として浮き彫りになりました。こうした背景から、金属資源を含む国内循環型モデルの構築が必要です。

(4)金属資源の枯渇リスク

金属資源は、2050年までに累計で現有埋蔵量を上回る数倍の使用量が必要になると試算されています。

銅・鉛・亜鉛・金・銀・スズ・ニッケル・アンチモン・インジウムといった金属資源では、埋蔵量ベースを上回る消費が発生する可能性も指摘されており、今後の対策が重要となります。

| 現有埋蔵量 | 現在の技術で採掘可能であり、採掘コストを考慮しても利益が見込める金属資源の量 |

|---|---|

| 埋蔵量ベース | 技術的には採掘可能であるが、経済的な制約などにより採掘対象となっていない資源量 |

世界各国が共通認識のもと、金属資源の持続可能な利用に向けて対策を講じなければ、2050年までに一部の金属資源の供給が逼迫するリスクが高まると考えられます。

(5)2050年カーボンニュートラルの実現

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出を実質的にゼロを目指す世界的な取り組みです。

金属生産時の高エネルギー消費や排出されるCO₂は、地球環境への負荷を増大させており、カーボンニュートラルの実現に向け、以下のような施策が注目されています。

- リサイクルを前提とした製品設計の推進

- 金属廃棄物の削減

カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーは環境面において重要な課題に取り組んでいる点で共通しており、サーキュラーエコノミーを推進することでカーボンニュートラルの達成にもつながります。

(6)国家戦略としてサーキュラーエコノミーへの移行

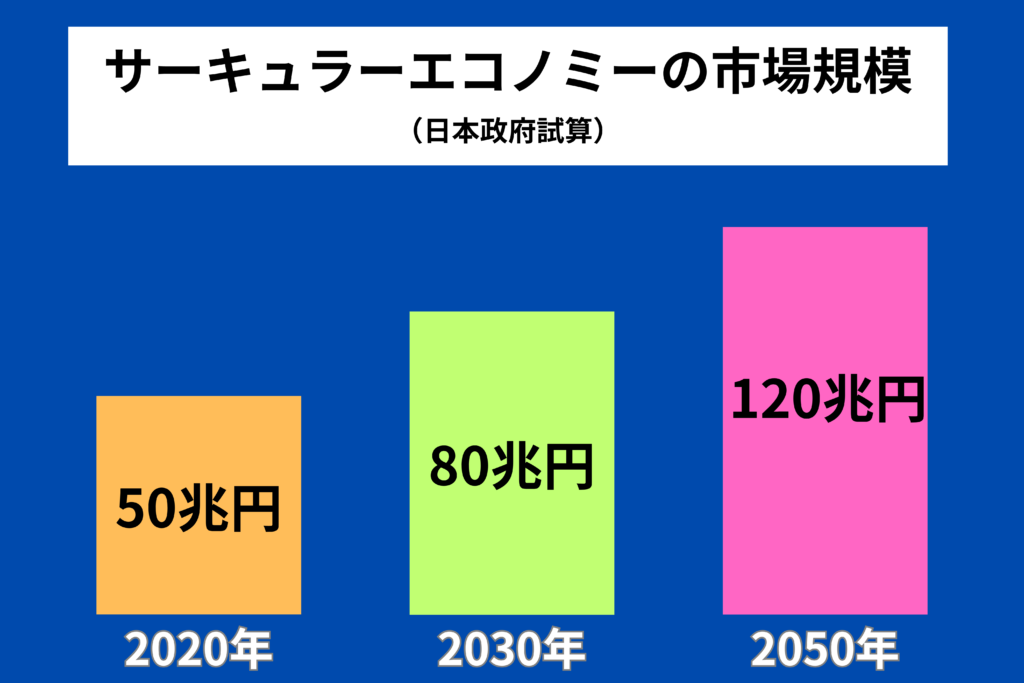

日本政府は、2030年までに国内のサーキュラーエコノミー市場規模を2020年の約50兆円から80兆円以上へ拡大する目標を掲げています。この目標達成に向けて、以下のような取り組みが進められています。

| 日本政府におけるサーキュラーエコノミーの取り組み内容 | |

|---|---|

| 政策支援 | 国や自治体による循環型社会構築のための 法整備や支援策 |

| 企業のリーダーシップ | 大手企業を中心とするリサイクル技術の導入や 資源循環型ビジネスモデルの構築 |

| 民間との連携 | 消費者への啓発活動を通じた、 全社会的な取り組み |

リサイクル技術の高度化や再生可能エネルギー技術の普及などのサーキュラーエコノミーに関する技術開発や製品革新による新ビジネスの創出が期待されています。

2.サーキュラーエコノミーによる金属資源への影響

ここまででお伝えしたように、金属資源は、地政学的リスクや埋蔵量の限界といった供給不安を抱えており、安定調達と環境負荷低減の両立が求められる分野です。

ここからはサーキュラーエコノミーが金属資源にどのような影響を与えるのかについて解説します。

(1)産業構造への影響

サーキュラーエコノミーは、直線型経済からの転換を促し、二次資源の経済性や供給安定性の向上といった観点から産業構造に影響します。

①二次資源の経済性の高まり

カーボンニュートラルの実現に向け、世界中で銅やレアメタルなどの資源獲得が激化すると、金属資源の入手が困難になり、二次資源の経済性が高まることが予想されます。以下のような理由が挙げられます。

| コストの削減 | 二次資源のリサイクルにはエネルギー消費が少なく、結果としてコストを抑えられる |

|---|---|

| 供給の安定化 | 輸入依存を軽減でき、供給リスクを下げられる |

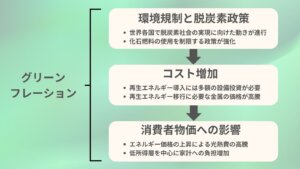

CO₂排出量の多い天然資源の採掘や精錬プロセスは、今後さらに厳しい環境規制の対象となる可能性があり、これが価格高騰の一因(グリーンフレーション)につながる可能性があります。

このような背景から、天然資源に代わり二次資源の市場価値を高める動きが、欧州やアジアを中心に加速すると考えられます。

②供給安定性の向上

天然資源は、価格の高騰や供給量の制限といった問題が顕在化しやすく、必要量を安定的に確保することが難しいという課題があります。

よって金属資源においてサーキュラーエコノミーを推進することで、天然資源への過剰依存を回避しつつ、持続可能な資源供給の仕組みを確立できるでしょう。

(2)金属資源の循環利用による効果

金属資源の循環利用を進めることで、以下のような効果が期待されます。

| CO₂排出量の削減 | 採掘や精錬の工程を減らし、 温室効果ガスの発生を抑制 |

|---|---|

| コスト削減 | 既存製品のリサイクルや アップデートが安価に実現 |

| 安定供給 | 入手困難な天然資源への依存を軽減 |

| 新ビジネスの創出 | 製造工程の見直しなどにより、 新たな事業機会が得られる |

| トレーサビリティの向上 | 原料の出所を明確化し、 信頼性が向上する |

| 調達リスクの軽減 | 価格変動が激しい 特定金属の調達リスクを抑制する |

金属資源の保有国が、社会情勢の悪化や紛争に巻き込まれると、希少資源の輸入規制や金属価格の高騰が生じ、悔過として物価高騰につながります。そのため、企業だけでなく消費者にも多大な影響を及ぼします。

3.金属資源のサーキュラーエコノミーにおける事例

(1)サブスクリプションサービスで環境負荷の低減

CLASのサービスは、「所有する」から「利用する」へのシフトを推進することで、企業や個人が持続可能なライフスタイルを実現する手助けをしています。また、未使用製品の再利用を促進し、廃棄物削減や資源効率の向上にもつながっています。

(2)車載用リチウムイオン電池等の再資源化

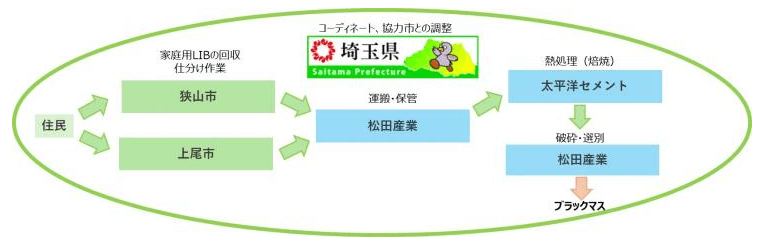

埼玉県では、家庭から排出される使用済み充電式電池や充電式電池内蔵製品を対象に、リチウムイオン電池などから得られるブラックマス(レアメタルを含む資源)の回収が可能かどうかを検証する試験的な取り組みを進めています。ブラックマス回収までの流れは、以下の通りです。

- 県内の2市に回収ボックスを設置し、市が仕分け作業を行う

- 分別後の車載用リチウムイオン電池等を再資源化している企業へ搬入

- ブラックマス回収の前処理(熱処理)を行う

- ブラックマスを資源として回収し、別場所にて保管

今まで、小型家電には非金属が含まれる上に回収に課題を抱えていましたが、今回の取り組みで、レアメタル(コバルト、ニッケル、リチウムなど)の回収に成功しました。

家庭から出る使用済み充電式電池は、主にごみ処理時などに出火する恐れがあります。今回の検証結果により、適切に処理すれば、ごみ処理時の火災発生を未然に回避できる上に金属資源消費量の低減にもつながります。

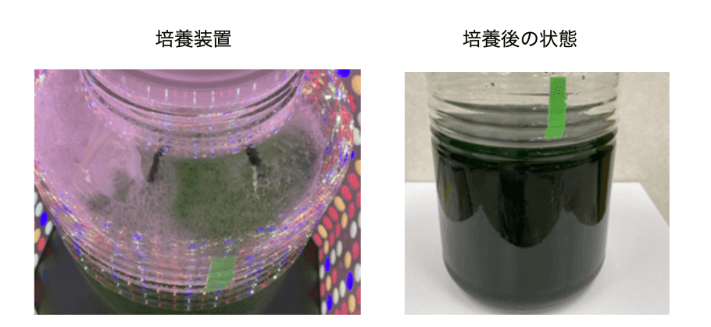

(3)使用済家電等から貴金属を回収してリサイクル

株式会社ガルデリアが開発した微細藻類「硫酸性温泉紅藻ガルデリア」を原料とする貴金属吸着材が、家電などに含まれる貴金属の効率的な回収を可能にしています。この技術は、これまで回収が難しかった低濃度の溶液から貴金属をほぼ完全に回収できる画期的な成果をもたらしています。

たとえば、貴金属が含まれている10ppm未満の薄い溶液に貴金属吸着材を混ぜると、イオン交換樹脂では40%程度しか回収できなかったパラジウムが、100%に近い確率で回収できます。

従来の貴金属回収に使用されていたイオン交換樹脂は石油由来の製品ですが、ガルデリア吸着材を使用することで、石油資源の採掘量削減にも寄与するなど石油資源への依存軽減にも有効です。

4.金属別の資源循環に関する特徴

ここでは、金属別の資源循環に関する特徴についてリサイクル率と用途を踏まえて解説します。

(1)鉄金属(鉄・鋼)

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 建設資材、自転車、家電製品など |

鉄は磁性を持つため、他の素材と比較して分別が容易であり、リサイクル工程に適しています。リサイクル効率は非常に高く、使用済み製品から新たな鉄金属として再生するのが一般的です。

鉄金属は、その硬さと強度から建築、輸送機器、インフラなど幅広い分野で使用される金属であり、鉄金属のリサイクルを促進することで、資源採掘の削減とエネルギー効率の向上が期待されます。錆びや腐食を防ぐ技術や対策を活用することで、持続可能なリサイクルが可能になります。

(2)非鉄金属

非鉄金属とは、鉄を含まない金属の総称で、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなどが含まれます。

これらは軽量で耐腐食性が高いものが多く、電気伝導性や熱伝導性に優れているため、建築材料や電子部品、自動車部品など幅広い分野で活用されています。

①アルミニウム

| リサイクル率 | ほぼ100% |

|---|---|

| 主な用途 | 飲料缶、自転車部品など |

アルミニウムは何度でもリサイクルが可能で、品質がほとんど劣化しません。そのため、資源採掘や製造工程に伴うエネルギー消費を削減できます。

- 軽量性・伝導性・成形性・耐久性・不浸透性に優れる

- 飲料缶や自動車部品、建築資材など幅広い用途で活用できる

厚みが薄い場合は強度に課題が生じるため、アルミニウムのリサイクルを行う際には、用途に応じた加工が必要となります。

②鉛

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | バッテリーなど |

鉛の高いリサイクル率は、廃バッテリーの再利用を支え、資源の有効活用と環境負荷軽減に貢献します。

特に自動車や産業用のバッテリーから回収される鉛は、再利用可能な主要な資源として注目されています。リサイクルにおいて、以下の特性を備えます。

- 融点が低いため、加工が容易

- 資源価値が高いため、リサイクルビジネスにおいて重要な収益源となる

回収された鉛は再び蓄電池に使用されることが多く、クローズドループ型のリサイクルが確立されています。

また、鉛は人体に有害な影響を与える可能性があるため、リサイクル時には適切な安全管理が必要となります。

③銀

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 電子機器、工業用途など |

銀は空気中で酸化しにくく、金属の中で最も光の反射が大きい素材です。

金に次いで展延性に優れており、加工も容易で、室温でも熱伝導率や電気伝導率が高いなどの特徴があります。リサイクルにおける銀の特性は、以下のとおりです。

- 電子機器や産業廃棄物から効率的に回収可能できる

- 希少価値が高いため、リサイクル銀は産業界において重要な資源となる

電子機器や工業用途に加え、医療用の抗菌剤やセンサー材料としても利用されます。

④金

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 装飾品、電子機器 |

金は換金性の高さも特徴で市場価値が高く、安定して取引されているため、財産として保有する場合もあります。

- 酸やアルカリに溶けることがなく、自然界でも劣化しにくい

- 熱や電気をよく通し、鉄よりも約4倍速く熱を伝える特性がある

金は材質が柔らかいので展延性に優れ、熱伝導率や電気伝導率も高く、鉄の約4倍も温まりやすい特徴があります。

⑤亜鉛

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | メッキ、鋳造など |

亜鉛は鉄などに比べると融点が低く、鋳造しやすい割には機械的強度があります。

- 鉄などの金属よりも融点が低く、鋳造しやすい

- 寸法精度が求められる自動車部品や家電製品に適する

鉄や鋼に亜鉛を添加することで、防腐効果を発揮します。この特性により、錆びやすい鉄製品を保護する用途でも広く使用されています。

(3)レアメタル

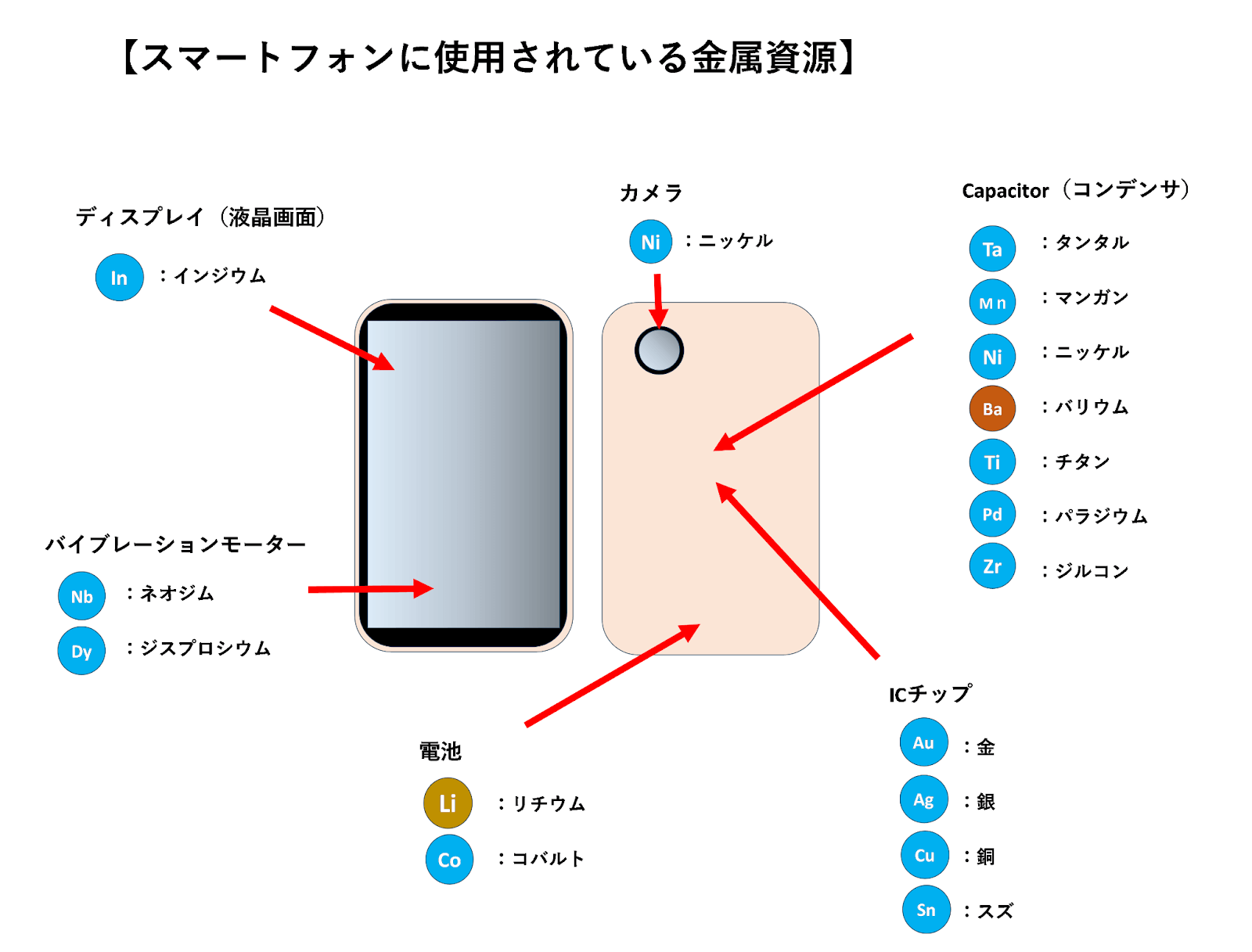

レアメタルは、地球上での存在量が少なく、採掘や精錬が難しい金属の総称です。スマートフォン、電気自動車、航空宇宙産業など、現代社会の高度な技術を支える素材として注目されています。

レアメタルのリサイクルが重要視される理由は、レアメタルの多くが特定の国や地域に偏在しており、供給リスクが高いことにあります。リサイクルを通じて、これらの貴重な資源を効率的に利用することで、持続可能な社会の実現に大きく貢献できます。

①プラチナ

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 触媒、宝飾品など |

プラチナは耐腐食性や科学的安定性が非常に高く、酸や塩素にも強い耐性を持っています。融点が高いため熱にも強い一方、加工がしやすく、簡単に形状を変えることが可能です。

- 水平リサイクルが可能

- 自動車排気ガス触媒や化学工業用触媒、宝飾品など用途が多岐にわたる

プラチナは酸や塩素などに強い耐性があり、科学的な安定性や融点まで高いことが特徴です。融点が高く熱に強い性質を持っている反面、加工がしやすく、比較的簡単に形状を変えることが可能です。

プラチナのリサイクルは環境負荷を抑えつつ、貴金属としての資源効率を高める重要な取り組みとなっています。

②ニッケル

ニッケルは光沢のある銀白色の金属で、レアメタルの一種として広く利用されています。

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 合金、電池、調理器具など |

その主な特性として、以下が挙げられます。

- 大気中や海水でも優れた耐食性を発揮し、錆びに強い性質を備える

- 融点が高く、強磁性を持っているため、電池や特殊な合金の製造に適する

ニッケルはリサイクル時にも品質が劣化しにくく、回収されたニッケルは合金や電池材料として再利用可能です。

③チタン

| リサイクル率 | 高い |

|---|---|

| 主な用途 | 航空機、自転車など |

チタンは、鉄よりも硬い一方で、軽量な特性を持ち、航空機や自転車フレームなど、高強度と軽量性が求められる製品に使用されています。

- リサイクルにおいても品質が劣化しにくい

- エネルギー消費を抑えつつ再利用できる

無毒性であり、アレルギーを引き起こすリスクも低く、生体適合性に優れているため、歯科インプラントや人工関節などにも利用されます。

しかし耐熱性に優れているが故に熱伸縮が少なく、加工しづらい面があります。また、原料自体が高価であるため、製品コストが高くなる傾向にあります。

5.金属資源に関するサーキュラーエコノミーの課題

ここでは、金属資源のサーキュラーエコノミーに関する課題を解説します。

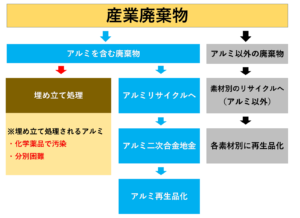

(1)金属が含まれる廃棄物処理の効率化

金属資源を有効活用するには、廃棄物に含まれる金属と非金属に分別する必要があります。効率的に金属のみを回収するためには、廃棄物処理の効率化が求められます。課題と具体例は、以下のとおりです。

| 課題 | 具体例 |

|---|---|

| 回収対象の特定不足 | 使用済み小型家電には多様なレアメタルが含まれるが、回収対象が不明確 |

| 選別作業の非効率性 | レアメタルや金属の種類によって選別が困難 |

| 処理方法の統一性不足 | 廃棄物処理方法が地域や企業ごとにばらつきがある |

サーキュラーエコノミーのシステムの構築として取り入れる場合には、早急に金属資源として再利用できる素材を特定し、作業効率や分別の容易さなどを含めた効率的な廃棄物処理方法を構築・開発する必要があります。

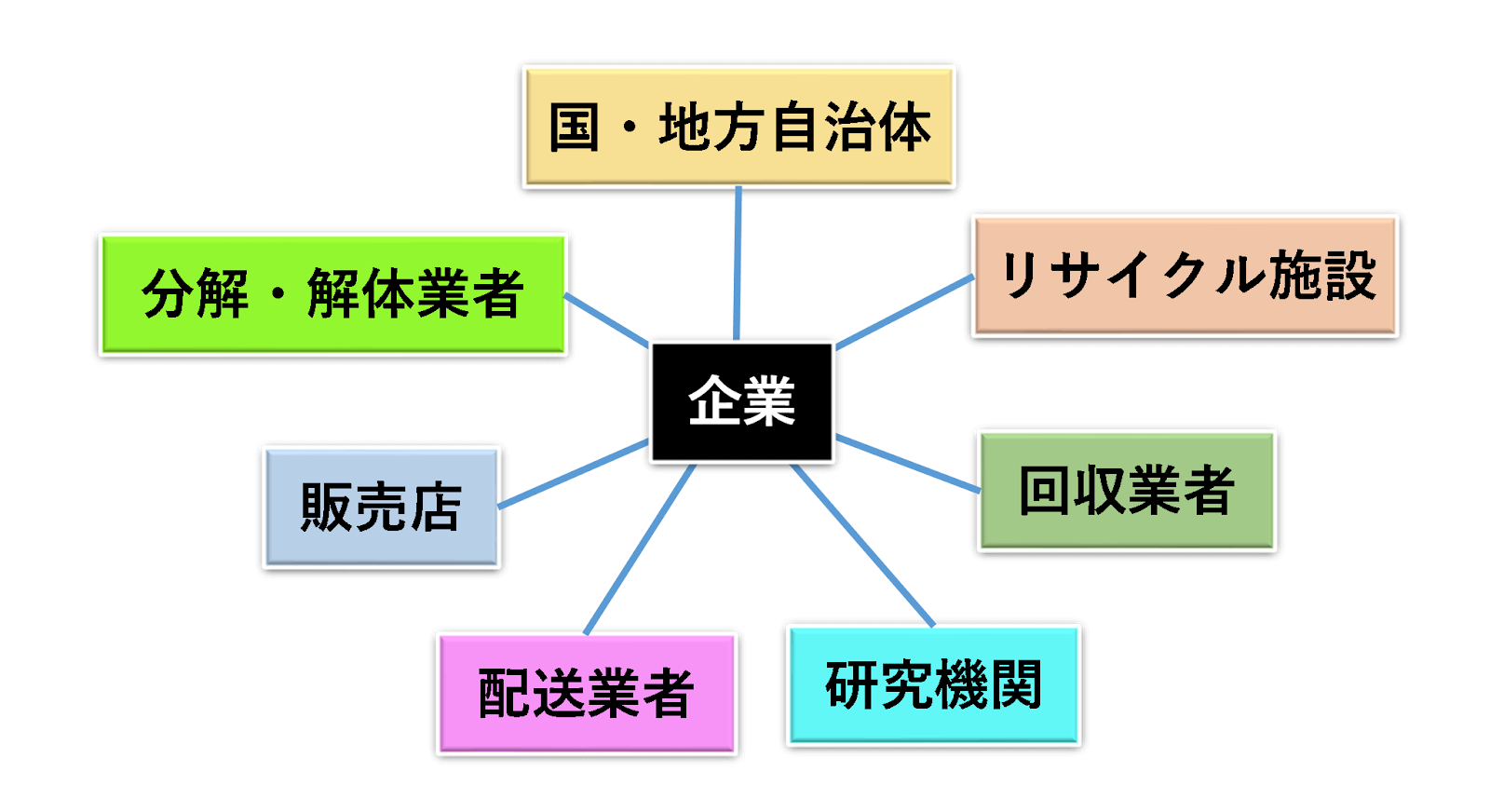

(2)ネットワーク構築

金属資源の効率的な循環を実現するためには、自社の取り組みを超えた広範なネットワークの構築が必要です。経済システムの構築にあたって、自社内で完結させることは困難であることが理由です。

サーキュラーエコノミーにおける主なネットワーク構築は、以下のとおりです。

| 必要な連携 | 具体例 |

|---|---|

| 企業間連携 | ・金属を含む廃棄物を出す企業とリサイクルを行う企業の協力 ・分解技術を持つ機械メーカーと化学技術を有する企業の連携 |

| 行政や自治体との連携 | ・全国的な廃棄物回収ネットワークの構築 ・効率的な分別・回収システムの運営 |

| 国際的なネットワーク | ・輸出入規制を見据えた安定供給ネットワーク ・グローバルでの廃棄物取引管理 |

機械的分解と化学的手法を組み合わせることで、金属回収の効率を向上させるなどの利益拡大における直接的な効果も期待できます。

(3)高度な技術力が求められる

金属資源のリサイクルを効率的に行うためには、高度な技術力の開発が不可欠です。特に以下のような課題を克服する技術が求められています。

| 課題 | 求められる技術例 |

|---|---|

| 細分化された構造の解体 | ・AIを活用した自動分解技術 ・精密な機械式分解装置 |

| 分解困難な製品の処理 | ・化学溶解法による金属分離 ・非破壊検査による効率的分別 |

| 適正な回収体制の構築 | ・トレーサビリティ技術 ・製造元による回収システム |

| リサイクル工程の非効率性の改善 | ・金属と非金属の自動選別技術 |

電子機器や自動車などには、鉄、アルミ、銅、レアメタルといった多様な金属資源が複雑に配置されており、手作業での分解は非効率です。AIやロボティクスによる自動解体装置の普及が期待されています。

6.まとめ

今回は、金属資源におけるサーキュラーエコノミーの必要性とその影響について解説しました。

金属資源に関わるサーキュラーエコノミーに取り組む際には、資源の需要増加や供給リスクの最小化、カーボンニュートラルの達成に向けて、金属資源のリサイクルと循環利用がより一層重要になります。

また、金属資源を再利用するには課題も多く、金属資源を再生する技術革新やネットワークの構築、効率的な廃棄物処理システムの開発などに取り組む必要性が求められます。