\当サイトおすすめNo.1サイト/

3R(リデュース、リユース、リサイクル)は、循環型社会を実現させるために必要な取り組みです。3Rに取り組めば、天然資源の枯渇や環境汚染、地球温暖化など、現代社会が直面するあらゆる課題解決を可能にします。

本記事では、3Rの主な取り組みや重要性について、具体的な取り組み事例を交えて解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

3Rとは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字をとった概念で、資源を有効活用し、廃棄物を最小限に抑えるための基本的な取り組みを指します。

| 1. リデュース(Reduce) | 廃棄物の発生を抑制 |

|---|---|

| 2. リユース(Reuse) | 製品や部品の再利用 |

| 3. リサイクル(Recycle) | 資源として再生利用 |

以下では、3Rの各取り組み内容について具体的に解説します。

リデュース(Reduce)とは、「廃棄物の発生を抑える」取り組みを指します。

廃棄物の削減は、廃棄物処理場の負担軽減だけでなく、製造・輸送・処理の各段階におけるエネルギー使用量の削減につながり、結果としてCO₂排出の抑制にも効果があります。

企業が取り組むべき主なリデュース施策には、以下のようなものがあります。

| 使用資源の削減 | 製品設計の見直しにより、原材料の使用量を最適化 |

|---|---|

| 耐久性の向上 | 長寿命の製品を開発し、買い替え頻度を減らす |

| 簡易包装の導入 | 過剰な包装を避け、環境負荷を抑える |

| 使い捨て製品の削減 | レジ袋や使い捨て容器の削減を推進 |

企業は環境負荷の少ない製品・サービスを提供するとともに、消費者に対して適切な情報発信を行い、行動変容を促すことが求められます。

さらに、政府の規制やインセンティブを活用し、企業・消費者・行政が連携して取り組むことが重要です。

リユース(Reuse)とは、「使用可能な製品や部品を再利用する」取り組みを指します。リユースを推進することで、廃棄物排出量の削減だけでなく、資源の消費抑制や企業のコスト削減にもつながります。

近年、企業はリユースを活用し、循環型ビジネスモデルの構築を進めています。例えば、以下のような取り組みが注目されています。

| 再利用可能な製品設計 | 長寿命で修理・部品交換が容易な製品開発 |

|---|---|

| 使用済み製品の回収・再販 | 故障部品を交換・メンテナンスし、リユース品として市場に供給 |

| リユース市場の拡大 | 消費者の需要に応じた中古品販売の強化 |

リユースを前提としたサブスクリプションモデルの導入や、BtoBでの設備・産業機械の再利用も注目されています。

企業にとってリユースは、環境負荷の低減だけでなく、新たな市場開拓や収益化の手段としても有効です。循環型社会の実現に向け、事業戦略の一環としてリユースを積極的に活用することが求められています。

リサイクル(Recycle)とは、使用済み製品や廃棄物を資源として再利用し、新たな資源採掘量を削減する取り組みです。

リサイクルを推進することで、廃棄物処理場の負担軽減、CO₂排出量の削減、資源の有効活用によるコスト削減など、環境・経済の両面でのメリットがあります。

具体的な実践例として、以下のような取り組みが行われています。

| 回収システムの構築 | 店頭にペットボトル・アルミ缶・古紙・段ボールなどの回収ボックスを設置し、消費者のリサイクルを促進 |

|---|---|

| 製品設計の工夫 | 再資源化しやすい単一素材の使用や、分解・分別が容易な構造の導入 |

| 回収品の再資源化と活用 | 廃プラスチックを新たなプラスチック製品へ再生、または回収品の処理時に発生する排熱を活用し、農業施設の温度管理に利用するなどのエネルギー転換 |

消費者の協力なくしてリサイクル率の向上は困難です。

企業は回収システムの利便性向上、リサイクルの重要性を伝えるマーケティング施策、インセンティブ制度などを導入し、消費者が積極的にリサイクルに参加できる環境を整えることが求められます。

3Rへの取り組みが強く求められている背景には、天然資源の枯渇や環境汚染などから持続可能な社会の構築が急務となっている現状があります。

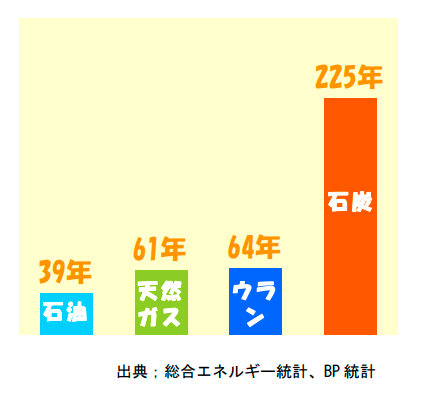

引用:経済産業省 資源エネルギー庁 総合エネルギー統計

経済産業省と資源エネルギー庁の総合エネルギー統計によると、現在の採掘技術と消費ペースを前提とした可採年数(埋蔵資源が採掘可能とされる年数)は、石油が39年、天然ガスが61年、ウランが64年、石炭が225年と推定されています。

ただし、技術革新による新たな採掘方法の確立や代替エネルギーの普及、経済情勢の変化によって、これらの年数は変動する可能性があります。

なかでも石油・天然ガス・ウランなどは産出国の政治的リスクの影響を受けやすく、安定供給が困難になる可能性も指摘されています。

企業にとっても、資源価格の高騰や供給不安は大きな課題です。 3Rの推進によって資源依存度を低減し、リスクを回避することは、持続可能な経営の観点からも不可欠です。

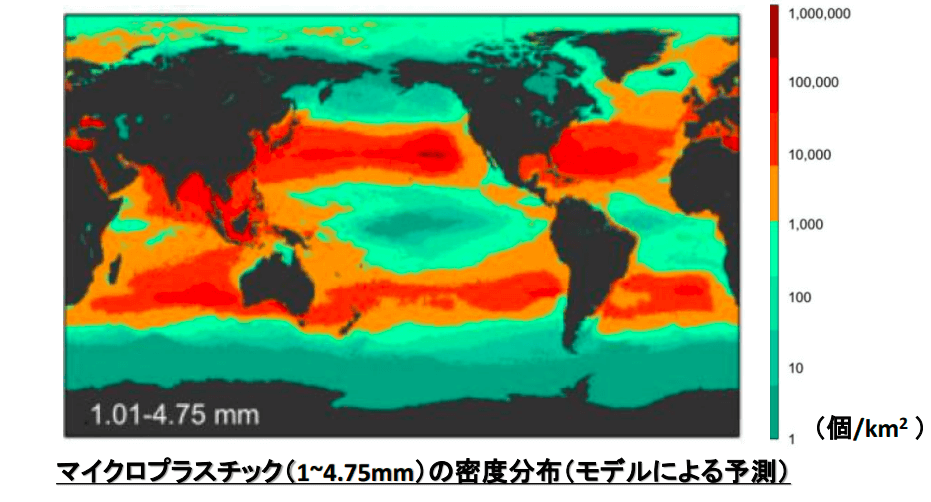

引用:環境省 水・大気環境局海洋環境室

従来の製品サイクルは、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提としたリニアエコノミー(直線型経済)が主流でしたが、その結果、多くの廃棄物が適切に処理されず、環境に深刻な影響を与えてきました。

特に、マイクロプラスチックによる生態系・人体への影響は国際的に深刻な問題として認識されています。プラスチックは短期間では分解されず、海洋に流出すると紫外線や波の影響で劣化しながら細かく砕け、長期間にわたり環境中に残存します。

環境省のデータによれば、海流の影響で「太平洋ゴミベルト(Great Pacific Garbage Patch)」をはじめとする海洋ごみの集積地が形成されており、北極・南極でもマイクロプラスチックが確認されています。

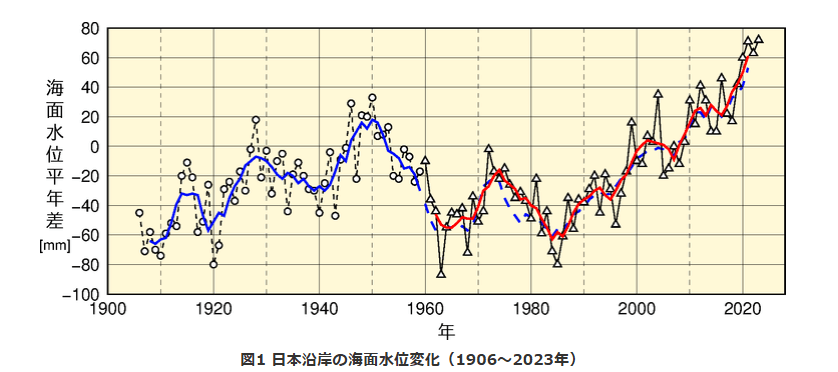

引用:気象庁

気象庁のデータによれば、日本沿岸の平均海面水位は、20世紀後半から緩やかに上昇しており、特に1990年代以降、上昇ペースが加速しています。2010年以降は、過去最大級の上昇率を記録しており、地球温暖化の進行による影響が懸念されています。

世界に目を向けると、ツバルやチャゴス諸島、マーシャル諸島などの低地の島国では、海面上昇による浸水や塩害の影響で生活環境が悪化しており、一部の地域では高潮の頻発や飲料水の確保が困難になるなど、住民の移住が進んでいます。

このような海面上昇の背景には、温室効果ガス(CO₂やメタン)の増加による地球温暖化が影響しています。

特に、廃棄物の焼却や埋立処理の過程で排出されるCO₂やメタンが温暖化の一因となっており、3Rの推進が温室効果ガスの削減につながることが指摘されています。

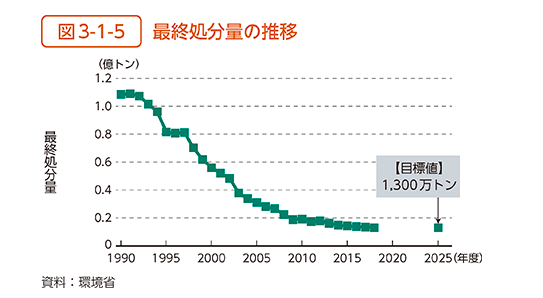

引用:環境省

環境省のデータによると、1990年の最終処分量は約1.1億トンに達し、大量生産・大量消費が続いた当時、埋立地の不足が問題となっていました。

その後、1993年頃から3Rの推進やリサイクル法の強化により、最終処分量は大幅に減少し、2010年以降は減少ペースが鈍化し、ほぼ横ばいの状態が続いています。政府は2025年までに最終処分量を1,300万トンに抑える目標を掲げています

しかし、新たな廃棄物処理施設の建設は予算や地域住民の理解が必要で、容易ではありません。 都市部では埋立地の確保が難しく、焼却処理の高度化やリサイクルの強化が不可欠です。

3Rのさらなる推進は、廃棄物削減とともに企業の処理コスト抑制やESG経営の強化にもつながるため、積極的な取り組みが求められています。

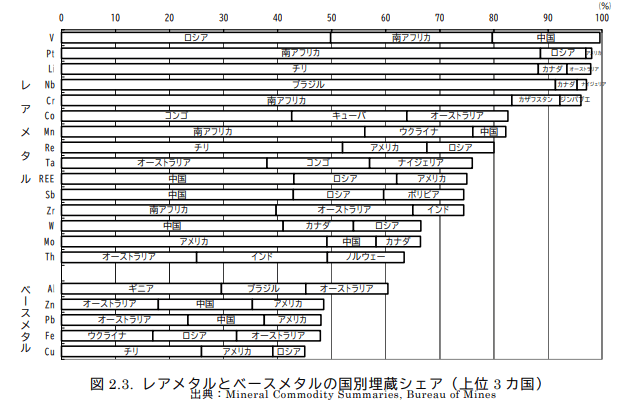

引用:独立行政法人 経済産業研究所 第Ⅰ編 鉱物資源の多様性と安定供給)

経済産業研究所のデータによると、レアメタル(バナジウム・白金・リチウム・ニオブ・クロムなど)は、ロシア・南アフリカ・中国・チリ・ブラジルが大半の埋蔵量を占め、他のレアメタルでも上位3カ国が世界埋蔵量の6割以上を保有しています。

特に鉄に関しては、ウクライナとロシアで埋蔵量の3割以上を保有している状況です。

追い打ちをかけるように、2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻による影響で鉄スクラップの価格は高騰しています。

さらに、資源を外交カードとして活用する動きも強まり、供給不安が拡大しているため、今後、安定調達にはリサイクル技術の向上や代替資源の活用が不可欠です。

企業にとっても、3Rを通じた資源循環の強化が、コスト削減や供給リスク回避につながる重要な施策となります。

3Rに関する日本の主な取り組みを2つご紹介します。

経済産業省は、令和6年から令和12年までの7年間で「産官学連携によるサーキュラーエコノミー加速化事業」を推進しています。

主な目的は、循環型経済関連ビジネスの市場規模拡大、温室効果ガス削減、自立型循環システムを強靭化して世界のトップランナーになることです。

具体的には、以下の内容に取り組んでいます。

| サーキュラーエコノミー推進に向けた産官学の連携強化 | ・「サーキュラーエコノミーに関する産官学パートナーシップ」の活動計画策定と事務局の運営・個別テーマの設定や調査を通じた実践的な研究・検討の推進 |

|---|---|

| 資源循環システムの構築 | ・高度な資源循環を実現するための再生材品質の標準化・製品・素材ごとのリサイクル技術の高度化 |

| 情報プラットフォームの整備 | ・サーキュラーエコノミーに関する情報流通プラットフォームの要件定義と調査・参画する自治体、大学、企業・業界団体のビジョン・ロードマップ策定支援 |

本事業を通じて、産官学が連携し、日本のサーキュラーエコノミーを牽引する体制を構築するとともに、自律型資源循環システムの確立を目指します。

(参考元:経済産業省 資源循環経済政策を巡る動向とそのあり方について)

日本政府は、循環型社会の実現を目指し、資源有効利用促進法を制定しました。

本法律は、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進を義務付け、資源の有効活用を促進することを目的としています。

資源有効利用促進法では、10業種・69品目を対象に、以下の事項が定められています。

| 製造段階における3R対策 | 環境負荷を低減するため、資源の使用量削減やリサイクル性の向上を義務付け |

|---|---|

| 設計段階での配慮 | 製品の長寿命化や再利用しやすい構造の採用 |

| 分別回収の識別表示 | 消費者が適切に廃棄・リサイクルできるよう、製品に識別マークを表示 |

| 事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築 | 使用済み製品の回収・再資源化の促進 |

資源有効利用促進法は、環境負荷の低減と資源の持続的活用を両立させるための指針として機能しており、3Rの取り組みを強化することで、日本の循環型社会の発展に寄与します。

(参考元:経済産業省 資源有効利用促進法)

(画像引用:一般社団法人 産業環境管理協会)

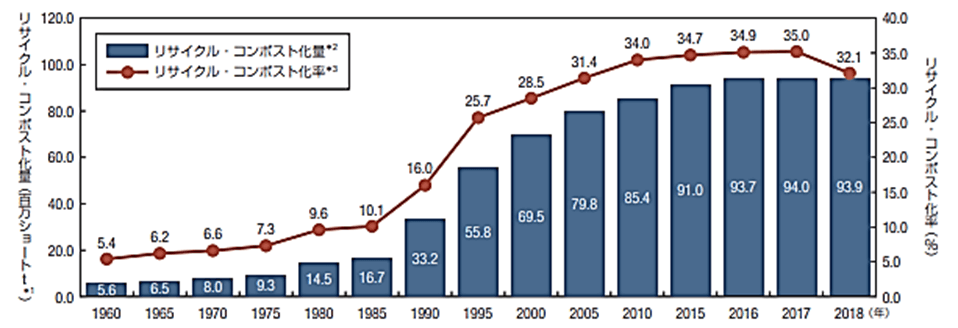

アメリカでは、都市ごみをリサイクルするため、コンポスト化を推進しています。

一般社団法人 産業管区用管理協会のデータによると、1960〜1985年頃まで、コンポスト化はあまり浸透していませんでしたが、その後、1990以降から急激に普及し、2017年には1990年の約7倍にまでコンポスト化が進んでいます。

また、コンポスト化が普及したことで、リサイクル率も1990年頃と比較して、2017年頃には約20倍の都市ごみがリサイクルされています。

引用:一般社団法人 産業環境管理協会

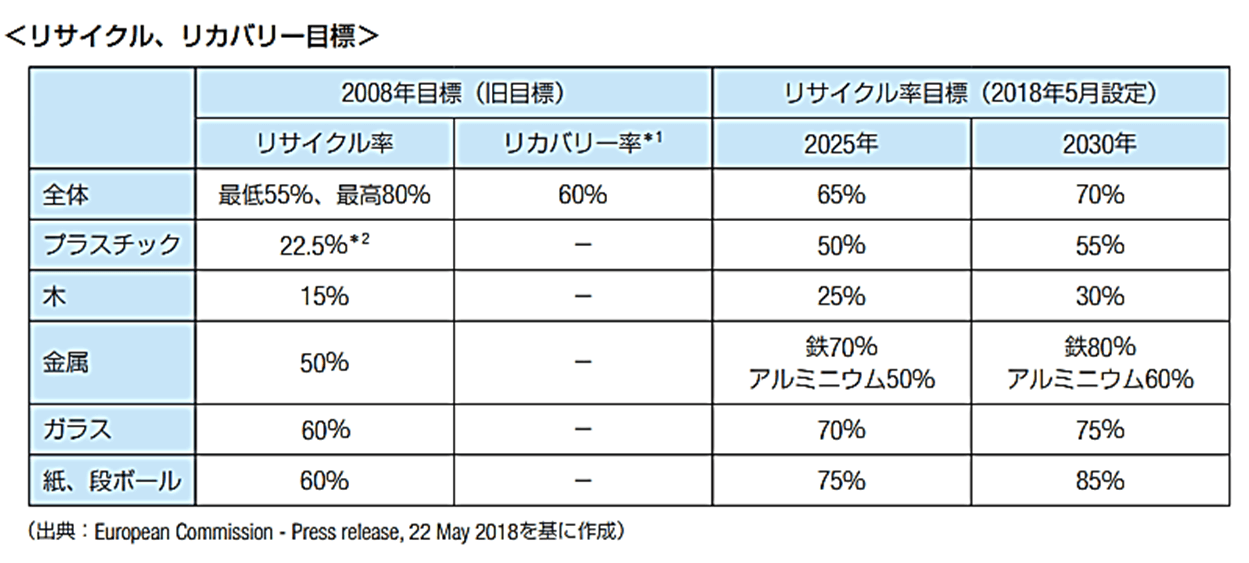

EUでは、容器包装廃棄物のリサイクル・リカバリーに関して、順番に優先順位を決めることで容器包装廃棄物の排出量削減に取り組んでいいます。

マテリアルリサイクルは、容器包装の資源として再生し、その他のリサイクル品は有機サイクルなどに利用しています。

日本国内の企業などが取り組んでいる3Rの事例をご紹介します。

引用:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_action/prize/15fy/index02.html

福島県にある小名浜製錬株式会社小名浜製錬所では、使用済み自動車や廃棄する家電などから発生するシュレッダーダストの100%リサイクルに取り組んでいます。

シュレッダーダストとは、使用済みの自動車などを専用のシュレッダーにかけ、細かく粉砕する際に発生するプラスチックやゴム、スポンジのことです。粉砕した際に発生する鉄くずは、鉄鋼原料として専門業者が回収します。

同社の調査によると、自動車から発生するシュレッダーダストは、車両重量に対して約20%を占めており、銅は銅地金、灰分は銅スラグとしてセメントに有効利用されています。

引用:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_action/prize/16fy/index06.html

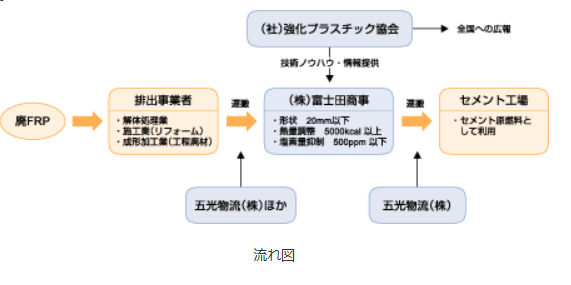

株式会社富士田商事、五光物流株式会社、一般社団法人強化プラスチック協会の3社が協力し、処理が困難とされていた強化プラスチック(FRP)の再資源化に取り組んでいます。

再資源化の対象となる強化プラスチックは、成型工場で発生する廃材や浴槽、ヘルメット、マネキン、トレイなどです。

廃棄される強化プラスチックを回収し、破砕・熱量調整の処理をした後、セメント原燃料としてセメント工場に供給されます。

強化プラスチックの再資源化技術の開発により、困難とされていた強化プラスチックのリサイクルが可能になり、強化プラスチックの廃棄から再資源化まで確立することにも成功しています。

引用:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_action/prize/15fy/index03.html

日野市のリサイクル率(平成9年度で11.9%)は、多摩川地区の平均(21.0%)を大きく下回っていました。さらに最終処分場への搬入量も規定を超過し、追徴金を支払う寸前となった経緯があります。

市の取り組みとして、ダストボックスを設置したものの、リサイクル品が混ざっている事態が多発しました。平成12年には、7,200個のダストボックスを全撤去し、その代わりに40,000世帯の戸別回収に切り替えています。

戸別回収に切り替えた翌年には、家庭の可燃ごみと不燃ごみで51%の減量、資源ごみは176%の増量に成功しています。

成功の要因は、市職員151名を動員し、250自治会、600回にも及ぶ「市民への説明会」を行い、市民の理解と協力を得たことが挙げられます。

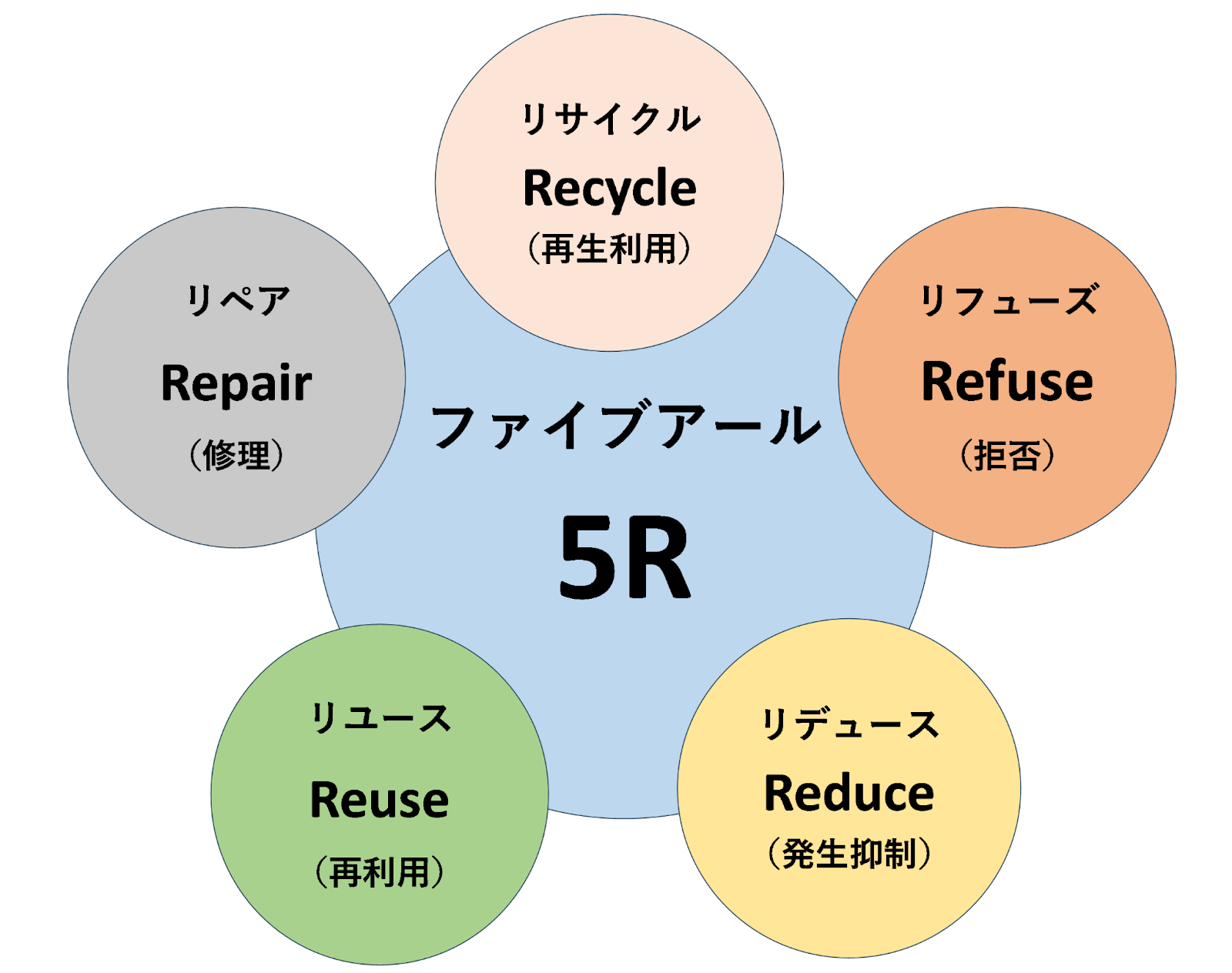

3Rから5R・7R時代への転換について解説します。

5Rとは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に、リフューズ(Refuse)とリペア(Repair)を加えた概念です。

これにより、資源循環の取り組みが以下のように広範囲に拡大します。

| リフューズ(Refuse) | 不要なものを買わない・もらわないことで、廃棄物の発生を抑制 |

|---|---|

| リペア(Repair) | 壊れた製品を修理し、使用期間を延ばすことで廃棄物を削減 |

リペアの推進は、企業の役割も重要です。メーカーがリペアサービスを充実させることで、消費者が長く製品を使用でき、結果的に廃棄物の発生を抑えることができます。

たとえば、修理費用の低減や交換部品の提供を通じ、持続可能な製品ライフサイクルを実現する企業の取り組みが注目されています。

5Rの普及は、消費者の行動変革だけでなく、企業のビジネスモデルにも変化をもたらす重要な施策となります。

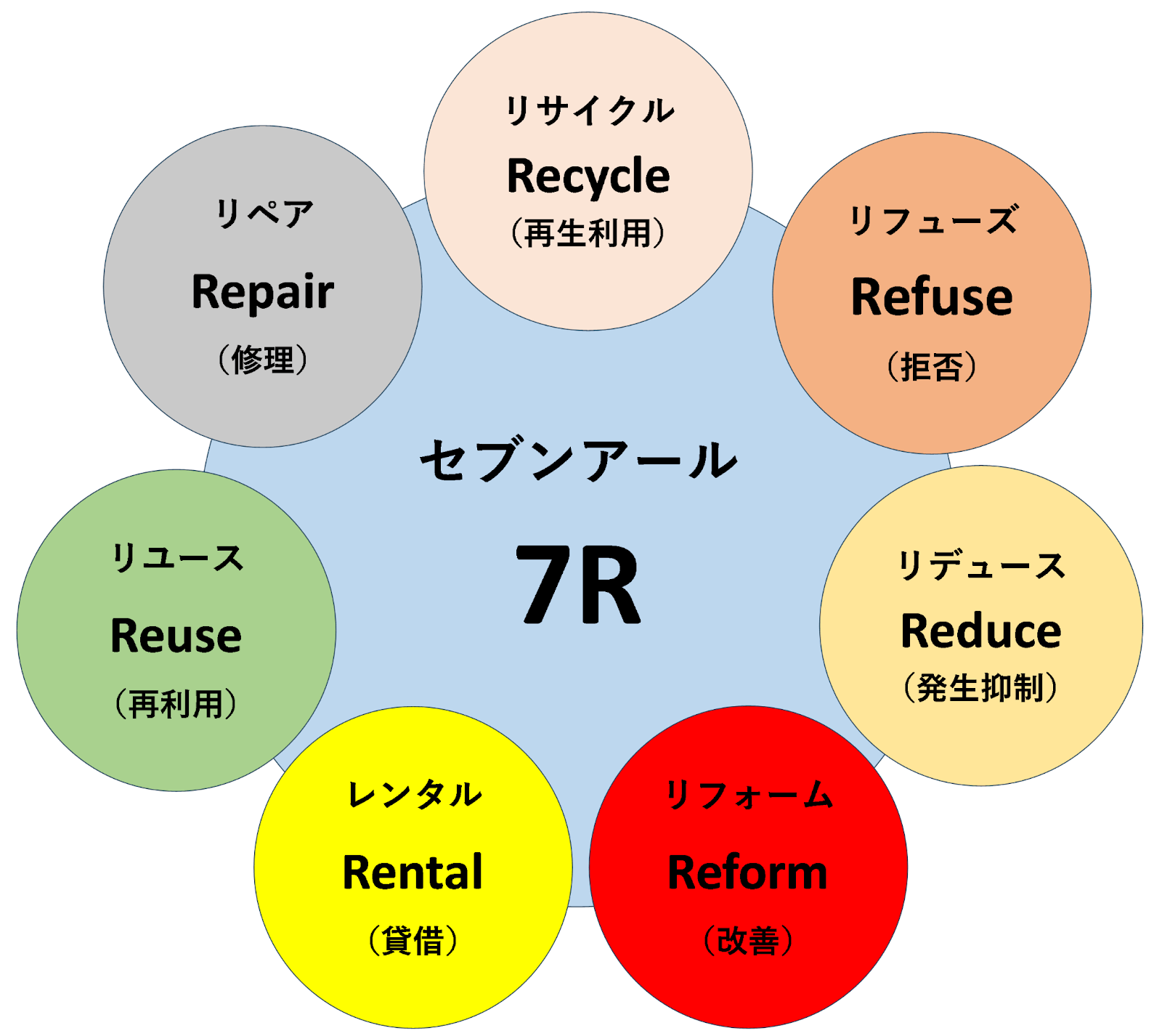

7Rとは、5R(リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ・リペア)に、リフォーム(Reform)とレンタル(Rental)を加えた概念です。これにより、製品の再利用や有効活用の選択肢がさらに広がります。

| リフォーム(Reform) | 既存の製品や建築物を改善・改良し、再利用 |

|---|---|

| レンタル(Rental) | 必要なときにモノを貸し借りし、使い終わった後も適切に管理・再利用 |

レンタルは、企業にとっても新たなビジネスモデルを生み出す手段です。近年では、家電やベビーカー、オフィス家具などをサブスクリプション型で提供するサービスも増えており、持続可能な消費を促進しています。

7Rの普及は、消費者と企業の双方にメリットをもたらし、循環型経済の発展に貢献する重要な取り組みといえます。

3Rとは、リデュース・リユース・リサイクルのことです。3Rは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして世界中で重要視されています。

3Rを徹底し、循環型社会の実現を目指すことで持続的事業活動にもつながるでしょう。

循環型社会を目指す最先端の取組をキャッチするメディア「サーキュラーエコノミートレンド」の編集部です!