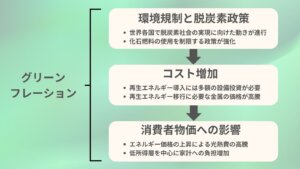

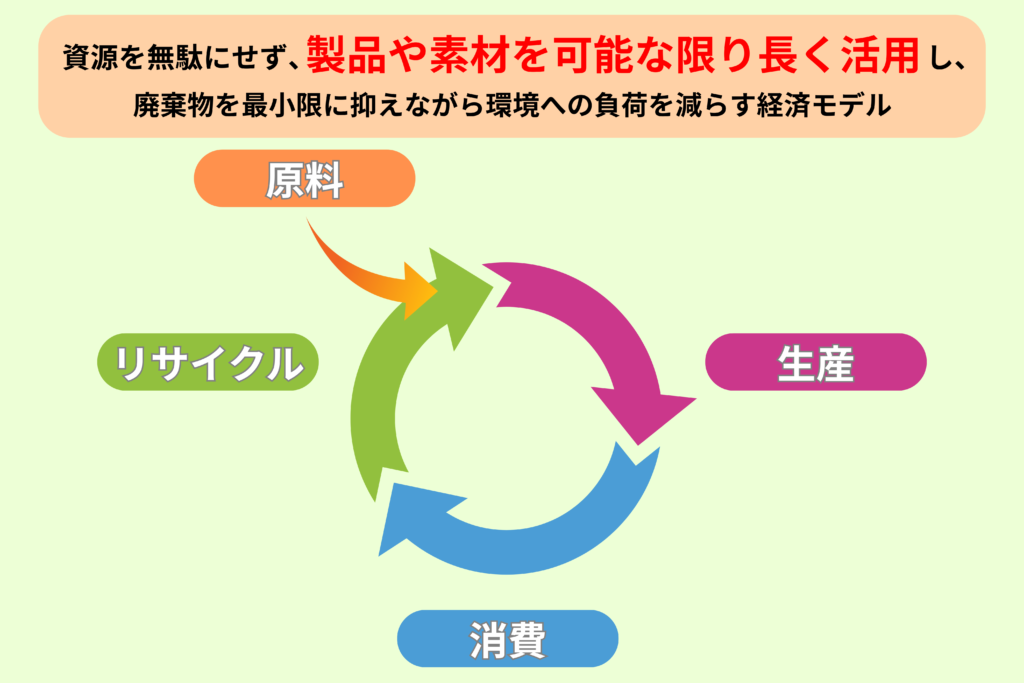

サーキュラーエコノミーとは、簡単にいえば「資源を無駄にせず、製品や素材を可能な限り長く活用し、廃棄物を最小限に抑えながら環境への負荷を減らす経済モデル」です。

この記事では、サーキュラーエコノミーの概要や従来の概念との違いをわかりやすく解説します。

1.サーキュラーエコノミー(循環経済)とは?簡単に解説

サーキュラーエコノミーは、日本語で循環経済もしくは循環型経済と訳されます。

3Rを包含しつつ、サーキュラーエコノミーでは、製品や素材を設計段階から再利用や修理、リサイクルなどを前提に作り、廃棄物を新たな資源として循環させる仕組みを構築することを指します。

ここでは、サーキュラーエコノミーの定義とその必要性について解説します。

(1)サーキュラーエコノミー(循環経済)の定義

①環境省と経済産業省におけるサーキュラーエコノミー(循環経済)の定義

環境省と経済産業省におけるサーキュラーエコノミーの定義は、以下のとおりです。

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。

引用元:環境省 令和3年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」2節 循環経済への移行

市場のライフサイクル全体で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済。

引用元:循環経済(サーキュラーエコノミー)|経済産業省関東経済産業局

環境省と経済産業省が提示するサーキュラーエコノミー(循環経済)の定義には、以下のように重点を置く視点や表現に若干の違いがあります。

| 環境省 | 経済産業省 | |

|---|---|---|

| 目的 | 環境負荷の軽減と持続可能な社会の実現 | 経済活動の効率化と付加価値の創出 |

| 重点 | 環境的視点 | 市場価値の向上とサービス化 |

| 背景 | 環境保全を優先する政策 | 産業政策や経済成長の促進 |

環境省は環境負荷の軽減に重点を置いており、経済産業省は付加価値の創出を通じて経済成長と環境保護を両立させる視点となっています。

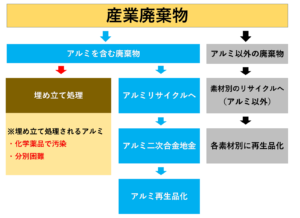

②日本政府におけるサーキュラーエコノミー(循環経済)に関する法案

日本国内のサーキュラーエコノミーに関する主な法案・取り決めには、以下のようなものがあります。

| 法律 | 概要 |

|---|---|

| 環境基本法 | 環境保全の基本理念を定めた法律 |

| 循環型社会形成推進基本法 | 3Rを軸に、環境負荷を抑えた資源利用を目指す基本法 |

| 資源有効利用促進法 | 事業者に対して3Rの取り組みを義務付け、循環型経済の基盤を構築する法律 |

| プラスチック資源循環法 | プラスチック製品の設計・再利用・リサイクルを促進 |

| 家電リサイクル法 | 家電製品(エアコン、冷蔵庫、テレビ等)の部品や素材をリサイクルして資源を有効活用 |

上記の法律は、それぞれの対象分野で廃棄物の削減、資源の循環利用、環境負荷の低減を目的としており、サーキュラーエコノミーの実現に向けた重要な役割を果たしています。

以下の記事では、リサイクルとサーキュラーエコノミーの違いを解説しており、上記の法律について実務的な観点から理解を深められます。

③サーキュラーエコノミー(循環経済)の3原則

サーキュラーエコノミー(循環経済)の3原則とは、2010年に英国で設立されたエレン・マッカーサー財団が提唱したものです。次の3つを挙げています。

| liminate waste and pollution | 廃棄物と汚染をなくす |

|---|---|

| Circulate products and materials | 価値の高い製品や材料を循環させる |

| Regenerate nature | 自然を再生する |

「廃棄物と汚染をなくす」では製品の設計段階から再利用可能な素材を採用し、有害物質を排除することで、廃棄物と汚染の発生を防ぎます。これにより、環境負荷の軽減が可能になります。

「価値の高い製品や材料を循環させる」では、製品を資源と捉え、使用済みの製品を再利用して新たな資源を調達する仕組みを構築することであり、資源消費を抑えながらその価値を長く維持します。

「自然を再生する」は再生可能資源を活用し、生態系を回復する取り組みを進めることで、自然の循環システムを正常に働かせ、再生可能な資源を活用し、森林の再生や土壌の回復など、生態系全体を健全に保つ取り組みを指します。

廃棄物や汚染をなくすだけでなく、資源を効率的に活用し、自然環境を再生させることで、持続可能な社会と経済の両立を目指します。

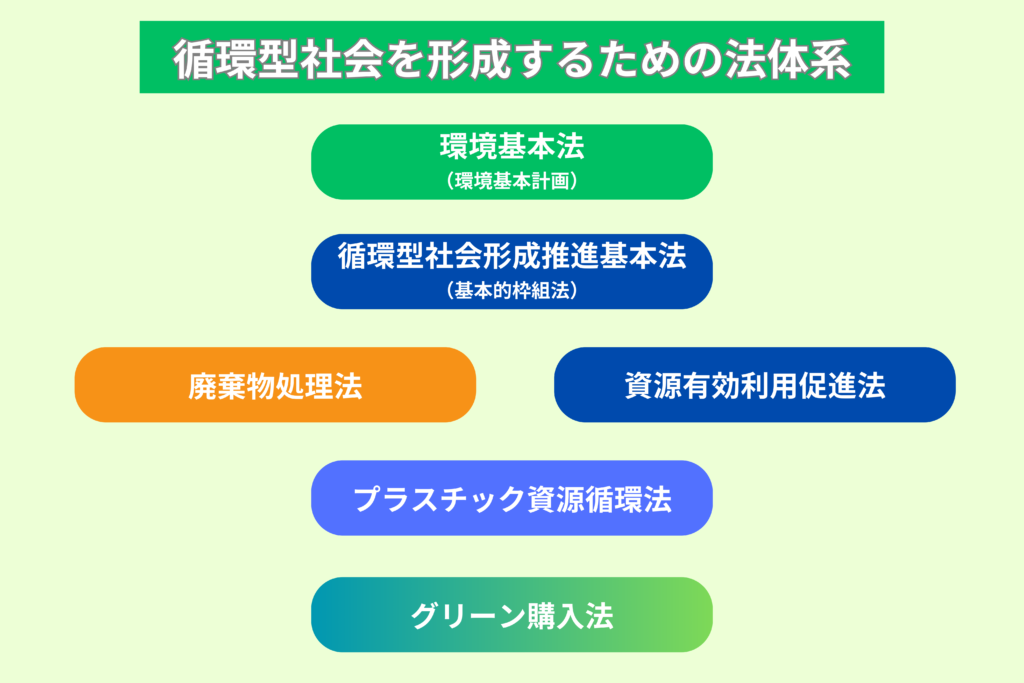

(2)サーキュラーエコノミー(循環経済)の必要性

サーキュラーエコノミーは、世界的な資源不足への対応新しい経済モデルの必要性環境問題への対策から、求められています。以下では、サーキュラーエコノミーの必要性について、解説します。

①世界的な資源不足への対応

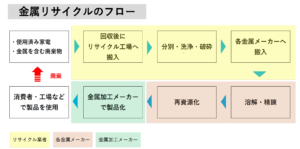

経済活動の継続によって、資源の枯渇が懸念されており、背景として現代社会が以下のエネルギー資源や金属資源に依存していることが挙げられます。

| エネルギー資源 | 石炭や石油などの化石燃料、ウランなどの核燃料 |

|---|---|

| 金属資源 | ベースメタル(鉄、アルミ、銅、亜鉛、スズ)、レアメタル(チタン、リチウム、コバルト、ニッケル) |

国立研究開発法人物質・材料研究機構の調査では、世界の経済成長に伴い2050年までに以下の金属が現有埋蔵量(確認可能で採掘可能な資源の量)を突破する可能性が挙げられます。

| 金、銀、銅、鉛、亜鉛、スズ、ニッケル、マンガン、リチウム、インジウム、ガリウム |

さらに経済発展による消費の増加により、実際の可採年数は短縮する可能性が高いとされています。

経済活動と資源の消費が課題となっているため、サーキュラーエコノミーによる世界的な資源不足への対応が求められています。

②新しい経済モデルの必要性

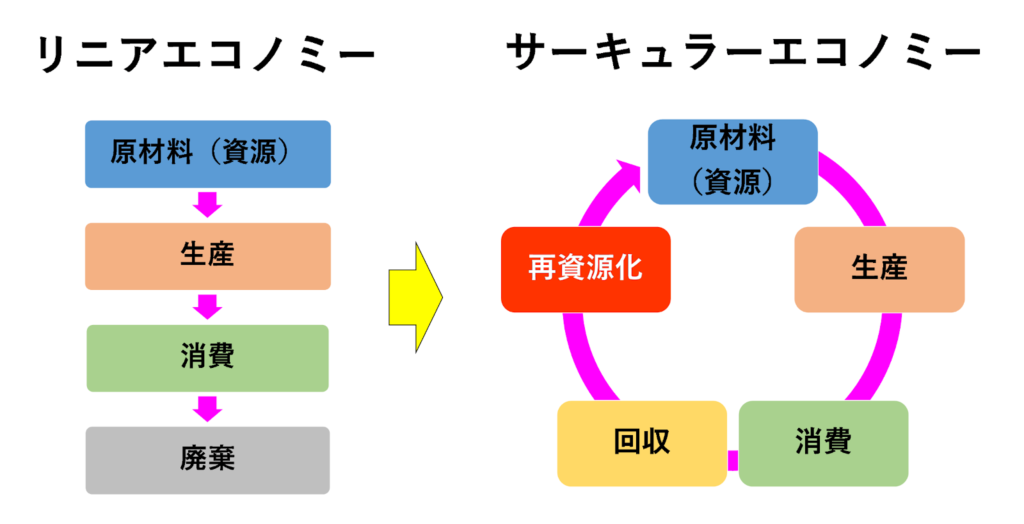

サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーを比較すると、持続性において大きな違いがあります。

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 基本概念 | 資源を効率的に循環させ、廃棄物を最小限に抑える | 資源を調達・消費し、廃棄する一方向型 |

| 環境への影響 | 資源の効率利用により環境負荷が低減 | 廃棄物や汚染を生み出し、環境への負荷が大きい |

廃棄物をリサイクルして新たな資源として活用することで、持続可能な資源調達が可能になります。天然資源の消費量や廃棄物の削減にも効果的であり、自然環境への負荷も軽減できます。

③環境問題への対策

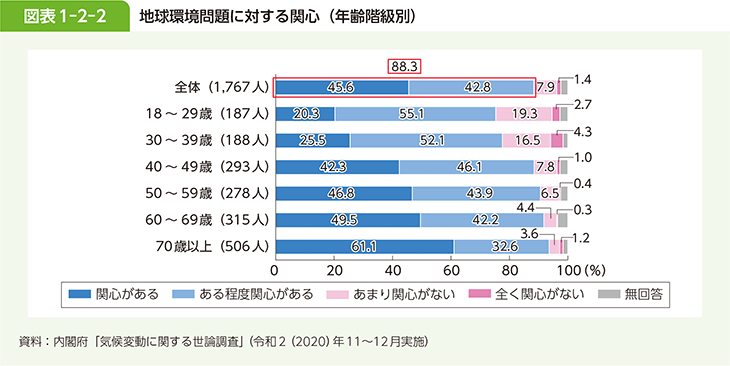

政府や企業だけでなく、消費者も環境問題に対する関心が高まっており、内閣府による気候変動に関する世論調査では、関心を示した割合が88.3%という結果でした。

50歳代から70歳以上で関心度が高まる傾向にあるものの、全世代が高い割合で関心を示しているため、企業の経済活動においても製品設計などにおけるサスティナブルな取り組みが求められます。

2.サーキュラーエコノミー(循環経済)と3R、リサイクルの違い

サーキュラーエコノミーとは?.png)

- 廃棄物が発生しない仕組みを設計段階で構築

- 製品や部品を修理・再製造し、使用期間を延ばす

- 自然を再生可能な状態に戻すことを目指す

サーキュラーエコノミーと3R・リサイクルの間には、環境負荷を軽減するという共通の目的がありますが、サーキュラーエコノミーはより広範かつ包括的な考え方を採用しています。

ここでは、3Rやリサイクルとサーキュラーエコノミーの違いについて解説します。

(1)サーキュラーエコノミー(循環経済)と3Rの違い

| サーキュラーエコノミー | 3R | |

|---|---|---|

| 仕組み | 設計段階から廃棄物が出ない仕組みを構築を目指す | 廃棄の段階からリサイクルを行う |

| 目標 | 廃棄物を出さず、自然環境を再生可能な状態に回復することが目標 | 廃棄物の削減により環境負荷を軽減するが、自然再生は含まれない |

従来の3Rは、廃棄物がでることを前提にした概念ですが、サーキュラーエコノミーは設計段階から持続的・効率的な運用を目標としています。3Rとは、以下の頭文字にちなんだ略称です。

サーキュラーエコノミーの場合は、廃棄物そのものを出さない設計を目標としており、持続可能で効率的な資源利用を目指す新しい経済モデルです。この違いにより、廃棄物へのアプローチが根本的に異なります。

| Reduce(リデュース) | 廃棄物を減らす |

|---|---|

| Reuse(リユース) | 繰り返し使う |

| Recycle(リサイクル) | 資源として再生利用する |

(2)サーキュラーエコノミー(循環経済)とリサイクルの違い

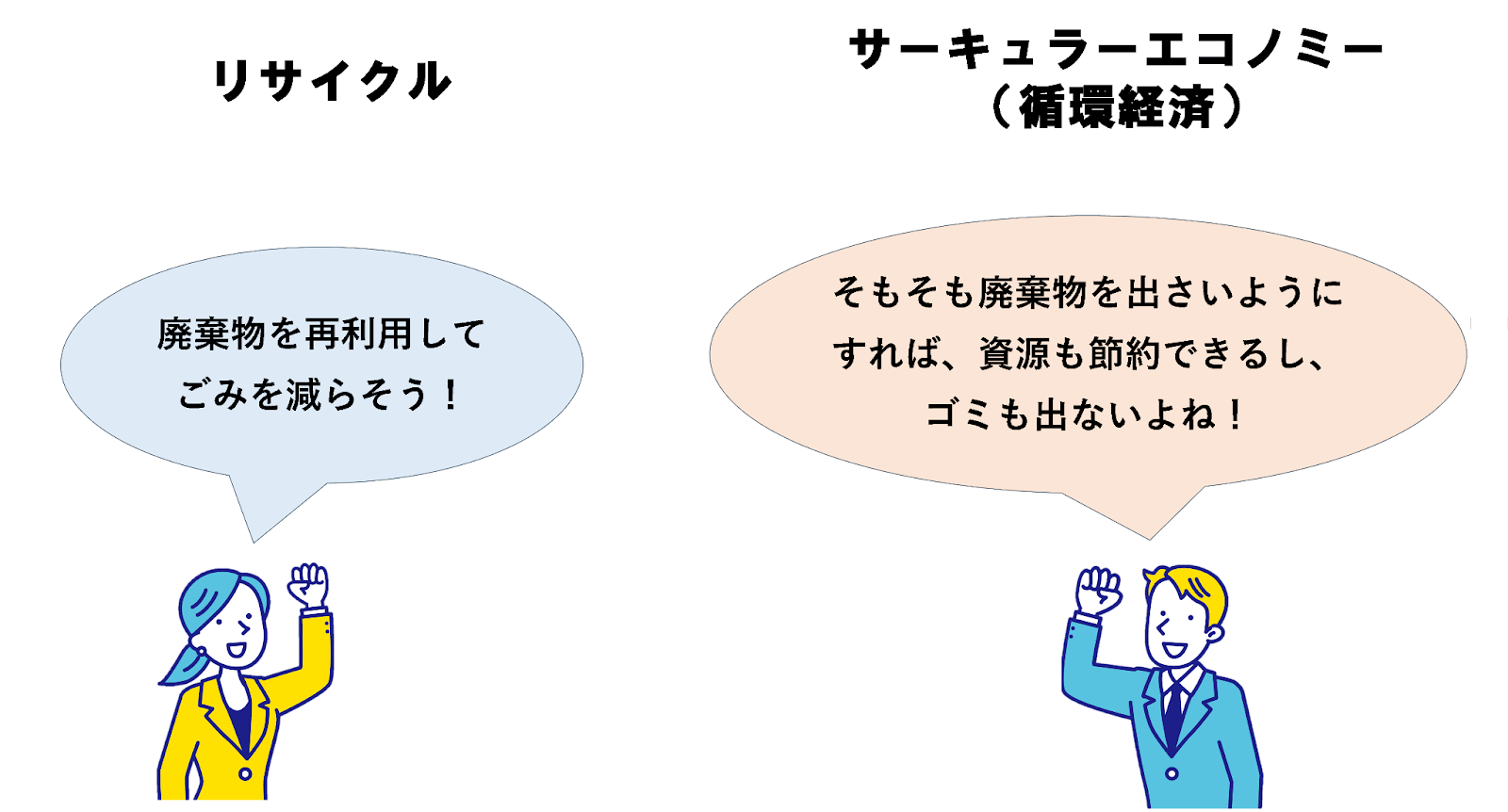

サーキュラーエコノミーにもリサイクルは重要な手法のひとつとして含まれますが、両者はアプローチするタイミングや考え方の起点が異なります。

リサイクルは、すでに発生した廃棄物を資源として再利用する事後的な対処が中心です。一方で、サーキュラーエコノミーは、廃棄物そのものを出さないことを目的とし、製品や素材の設計段階から再利用や長期使用を前提にした仕組みを構築する点が特徴です。

つまり、リサイクルが廃棄物の処理に焦点を当てるのに対し、サーキュラーエコノミーは廃棄物を生まない設計と仕組みづくりに主眼を置いた、より包括的なアプローチといえます。

(3)サーキュラーエコノミー(循環経済)とリニアエコノミーの違い

リニアエコノミーでは、製品が使われた後に廃棄されることが前提となっており、再利用や資源循環の仕組みが考慮されていません。そのため、資源の枯渇や環境負荷の増大につながりやすいのが特徴です。

サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーは、資源の使い方や廃棄物への考え方において根本的な違いがあります。

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 資源の利用方法 | 資源や製品を再利用・修理・再製造して最大限に活用 | 資源を採取し、消費後に廃棄して新たな資源を必要とする |

| 廃棄物への考え方 | 廃棄物も資源と捉え、再利用可能な形で活用する | 廃棄物はそのまま処分され、環境への負荷を生じる |

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を価値ある資源とみなし、製品の設計段階から循環を前提に考えることで、資源の効率的な利用と環境保護を両立する持続可能な経済モデルです。

今後は、資源の有限性や環境問題の深刻化を背景に、リニア型からサーキュラー型への転換がますます重要視されています。

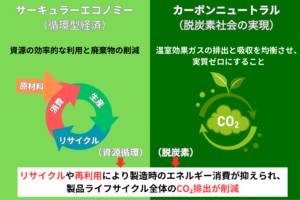

(4)サーキュラーエコノミー(循環経済)とカーボンニュートラルの違い

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、どちらも持続可能な社会の実現を目指す考え方ですが、目的や取り組みの範囲に明確な違いがあります。

| サーキュラーエコノミー | カーボンニュートラル | |

|---|---|---|

| 目的 | 廃棄物を出さず、資源を効率的に再利用することで資源枯渇を防ぐ | 温室効果ガスの排出量を実質ゼロに抑える |

| 取り組みの範囲 | 製品設計、廃棄物の再利用、リサイクル、修理など、資源利用全体にわたる | エネルギー転換(再生可能エネルギー)、炭素削減技術、植林などが中心 |

カーボンニュートラルは、二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスの排出を削減・吸収し、地球温暖化や気候変動の抑制を目指す世界的な取り組みです。再生可能エネルギーの活用や森林の保全などが代表的な手段となります。

一方、サーキュラーエコノミーは、製品や素材を廃棄せずに循環させることで資源の枯渇を防ぎ、長期的な資源利用の効率化を図る考え方です。環境負荷の低減という点では共通していますが、アプローチする対象が異なる点に注意が必要です。

3.サーキュラーエコノミー(循環経済)のメリットと課題

ここではサーキュラーエコノミーのメリットと、その課題について詳しく解説します。

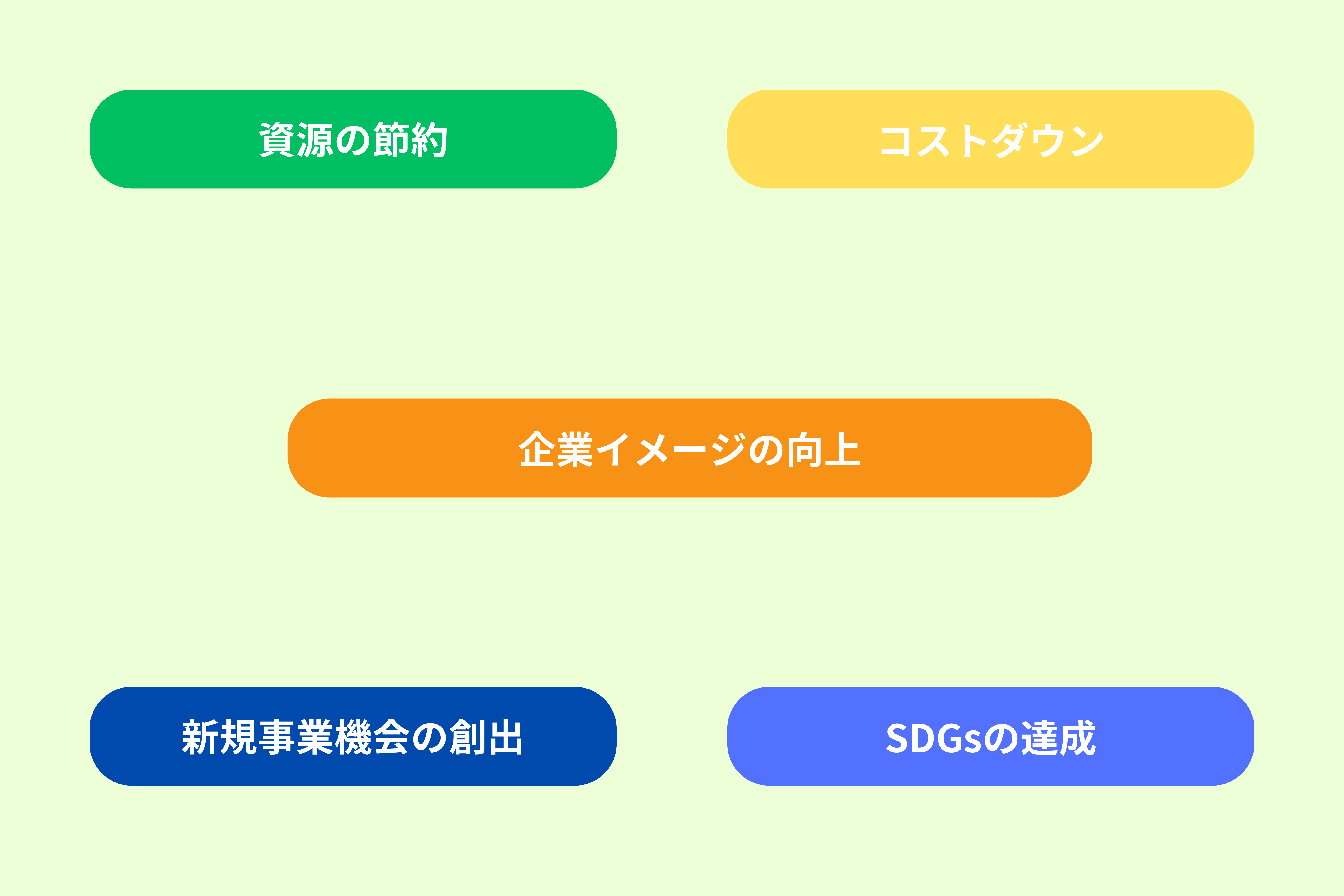

(1)サーキュラーエコノミー(循環経済)のメリット

①資源の節約

サーキュラーエコノミーは、資源の効率的な利用と再利用を促進することで、限りある資源を節約します。

新規資源の採取を減らし、資源枯渇のリスクを軽減することで、持続可能な社会の実現に貢献します。

②コストダウン

サーキュラーエコノミーでは、資源やエネルギーの効率的な活用と廃棄物の削減を通じて、製造から販売までのコストを削減できます。

製造工程で発生する廃棄物を最小限に抑えることで、処理費用を削減できるほか、再利用可能な素材や部品を活用することで新規資源の購入コストも軽減されます。

③企業イメージの向上

環境問題への関心が高まる中、消費者は環境に配慮した商品やサービスを求めています。サーキュラーエコノミーに取り組む資源の効率的利用や廃棄物削減への姿勢を示せば、企業の環境意識が評価され、ブランドイメージの向上につながります。

④新規事業機会の創出

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を出さない仕組みを目指すことで、これまでにないサービスやビジネスの創出を可能にします。たとえば、リサイクルやリユースに特化した製品、サブスクリプション型の提供モデル、修理・再生サービスなどが挙げられます。

⑤SDGsの達成

サーキュラーエコノミーは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に直接的な効果をもたらします。SDGsは2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットから構成されており、以下の目標と深い関連があります。

| 目標9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 持続可能な産業化を推進し、レジリエントなインフラを整備、イノベーションの拡大を図る。 |

|---|---|---|

| 目標12 | つくる責任、つかう責任 | 持続可能な消費と生産のパターンを確保し、資源利用の効率を高める |

| 目標13 | 気候変動に具体的な対策を | 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る |

| 目標14 | 海の豊かさを守ろう | 海洋とその資源を保全し、持続可能な利用を推進する |

| 目標15 | 陸の豊かさを守ろう | 森林管理の持続可能化、砂漠化や土地劣化の阻止、生物多様性損失の防止を目指す |

引用元:国際連合広報センター

サーキュラーエコノミーは、SDGsの達成に向けた具体的な行動を示すフレームワークであり、資源の効率的な利用、環境保護、気候変動への対応、技術革新を一体的に推進します。

(2)サーキュラーエコノミー(循環経済)の課題

サーキュラーエコノミーに取り組む際には、以下のような課題に注意が必要です。

①製品開発における制約

循環型経済の実現には、製品設計の段階から資源の再利用や廃棄物削減を考慮する必要があり、現状の企業活動において実現できるかどうかが課題となる場合があります。

たとえば、再利用可能な素材を使用するとコストが増加したり、製品の耐久性や機能性が制限される場合があります。

②高度な技術力が必要

サーキュラーエコノミーを構築するには、技術が不足している、スキルを持った人材が確保できないといった課題から、十分に取り組めないケースも見られます。これらの問題は、循環型経済への移行を進める上で大きな障壁となっています。

4.サーキュラーエコノミーを実践する主な方法・導入事例

ここでは、サーキュラーエコノミーを実践する主な方法・導入事例を紹介します。

(1)オーダーメイドサービスの導入

株式会社FABRIC TOKYOは、デジタル世代向けのビジネスウェアブランドで、オーダースーツのD2C商品を手掛けています。同社は完全循環型素材に取り組んでおり、ポリエステルやウールなど、店頭で回収した服の生地を溶かして再精製して新たな服の製造をおこなっています。

自宅の不要な衣服を回収することで、新規顧客の獲得やSDGsにも貢献しています。

(2)商品設計の見直し

株式会社esaは、複合材のプラスチックをペレット化し、「RePla」として商品販売しているベンチャー企業であり、商品設計を見直すことによって新たな商品を開発しています。

今まで困難とされてきた異種構造のプラスチックリサイクルに対し、独自設備や特殊技術により、複合プラスチック素材の開発およびペレット化に成功しています。

分別収集・選別・洗浄・乾燥までの工数削減やエネルギー消費量の削減にも効果を発揮しています。

(3)冷媒の回収・再生

ダイキン工業株式会社は、冷媒に使用されるフロンガスの回収および再生に取り組んでいます。フロンガスは主にクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)などを指します。

再生した冷媒は、新たな空調機に充填した後に「再生冷媒空調機『VRV LooP by Daikin』」として販売されています。

これまでの冷媒は破壊処理によって廃棄されていましたが、サーキュラーエコノミーに取り組むことで、地球温暖化防止策を講じるとともに資源の有効活用に効果を発揮しています。

(4)再生プラスチックの使用

株式会社資生堂は、海洋プラスチックごみやプラスチック汚染などの問題に対して、2025年までに100%サステナブルなプラスチック製容器の使用を目標に掲げ、サーキュラーエコノミーの実現に取り組んでいます。

リサイクル・リユース可能な設計、バイオマス由来素材・リサイクル素材の利用、容器の軽量化、つめかえ・つけかえ可能な容器によるリユース、バージン・石油由来プラスチック量の削減、単一素材を使った容器のリサイクル適性の向上などに取り組んでいます。

以上の取り組みにより、環境破壊や資源消費量の抑制に貢献しています。

5.サーキュラーエコノミーの今後

日本では、サーキュラーエコノミーの実現に向けて国や地域社会が一体となり、さまざまな取り組みが進められています。

ここでは、国内外と世界におけるサーキュラーエコノミーの今後について解説します。

(1)日本での主な展望

①大阪ブルー・オーシャン・ビジョン

日本は2019年6月のG20大阪サミットにおいて、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提案し、各国首脳間で共有しました。このビジョンの発端は、アジア地域の新興国や途上国から多く流出しているとされる海洋プラスチックごみ問題への対応です。

2021年3月時点で86の国と地域が賛同しており、各国は情報共有と相互学習を進めています。

同サミットに関連して開催された「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」では、海洋プラスチック問題の具体的な取り組みとして「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が採択されています。

②2050年カーボンニュートラルの実現

日本では、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を達成するため、以下のロードマップに基づいて、国と地域が一丸となって取り組んでいます。

| 2030年度までの目標 | ・100カ所以上の脱炭素先行地域を設置 ・重点対策の実行 |

|---|---|

| 基盤的施策の推進 | ・継続的・包括的支援 ・ライフスタイルイノベーション・制度改革 |

| 全国への展開 | ・2050年を待たずに可能な限り早期の脱炭素達成を目指す |

多くの地方公共団体が、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、地域ごとの脱炭素計画を策定しています。これにより、全国的な脱炭素化の動きが加速しています。

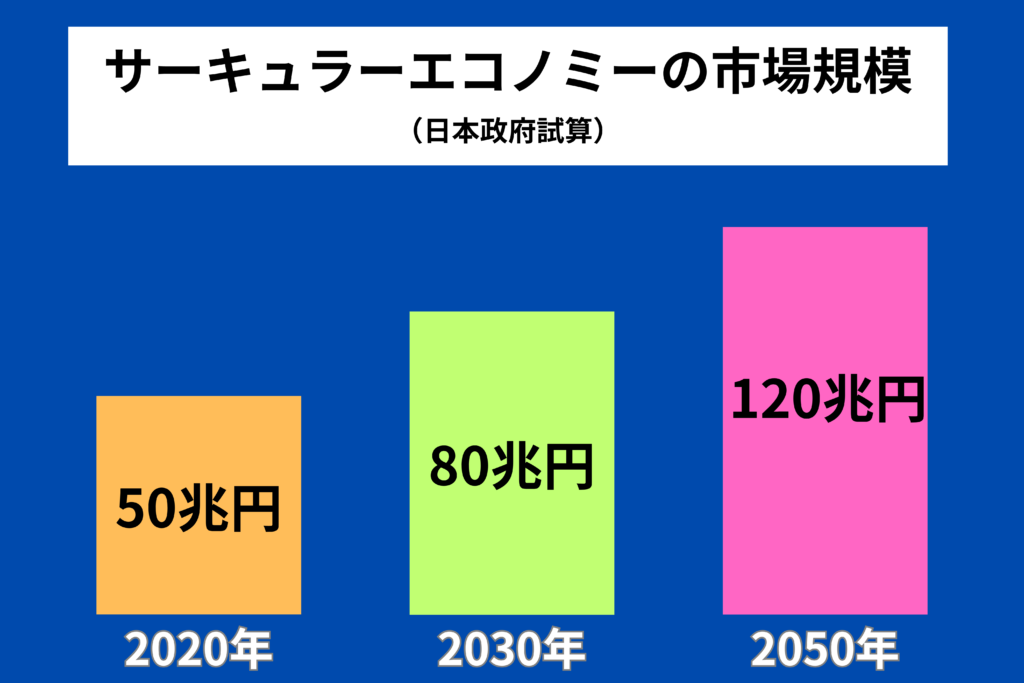

③2030年にはサーキュラーエコノミーの市場規模が約80兆円になる見込み

日本政府の試算によれば、2030年にはサーキュラーエコノミーの市場規模は約80兆円になる想定であり、さらに2050年にはで120兆円にまで拡大する見込みです。

資源の枯渇や調達リスクの増加、廃棄物処理の難しさを懸念する国々が、廃棄物の越境規制を強化する可能性があり、サーキュラーエコノミーへの対応が遅れれば成長機会の損失だけでなく、マテリアル輸入コストや国内物価の上昇などの経済損失が懸念されるため、早急な対応が求められます。

(2)世界での主な展望

①サーキュラーエコノミー市場規模が2030年に全世界で4.5兆ドルに拡大

2030年までに全世界におけるサーキュラーエコノミーの市場規模で4.5兆ドルに成長すると見込まれています。。

これは2030年に、資源の需要と供給に80億トン(年間4.5兆ドルの経済損失に相当)もの需要ギャップが生じると予想されているためです。

さらにサーキュラーエコノミーに取り組む企業に対して、投資家やファンドなども積極的に融資を行っていることも追い風となり、世界的な市場規模も拡大をたどっています。

②国際プラスチック条約により国際的なプラスチック汚染を2040年までに解決

国際プラスチック条約とは、国際的なプラスチック汚染を2040年までに解決するための条約です。

この条約は法的拘束力を持つ国際協定として、全世界で以下の具体的な行動を促します。

| プラスチック製品のライフサイクル全体の見直し | 製造から廃棄までの全過程で環境への影響を削減する |

|---|---|

| 海洋を含む環境汚染の削減 | プラスチック汚染を防ぎ、持続可能な環境を維持する |

| 2040年までにプラスチック汚染を根絶 | プラスチックごみの排出ゼロを目指す |

すでに排出されたプラスチックごみの処理だけでなく、いかにしてプラスチックごみを出さないようにするのか、設計段階から見直すことが重要となっています。

6.まとめ

今回は、サーキュラーエコノミーについてご紹介しました。