\当サイトおすすめNo.1サイト/

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは、製造から物流、販売までを最適化し、コスト削減や安定供給を実現する経営手法です。多くの企業がサプライチェーンマネジメントを導入することで、生産計画の精度向上、在庫の最適化、リードタイムの短縮などを実現し、競争優位性を確立しています。

本記事では、国内企業におけるサプライチェーンマネジメントの具体的な活用例、成功に導くステップや注意すべき課題などを解説します。

セブン&アイ・ホールディングスは、サプライチェーン全体を通じて環境負荷を低減する以下の取り組みを進めています。以下にその取り組み内容と概要をまとめています。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| サステナブル行動指針の策定・改定 | お取引先行動指針を2019年に改定し、省エネ・廃棄物処理・生物多様性配慮をサプライヤーに求めている。 |

| 監査と改善プロセス | 説明会、セルフチェック、CSR監査を実施。適合工場には認証を発行し、不適合の場合は是正計画と改善確認を義務づけている。 |

| 環境情報システムの導入 | 国内221工場のCO₂排出量や食品リサイクル率を一元管理し、情報を可視化している。 |

| スコープ3排出量の算定 | 環境省ガイドラインに基づき、購入製品やサービス、使用段階の排出割合を算定し、サプライチェーン全体の排出実態を把握している。 |

| 環境配慮型物流 | EV・燃料電池トラックの導入、バイオディーゼル燃料・エコタイヤ・再利用タイヤ、省エネ設備を活用して物流の環境負荷を低減している。 |

| 国際枠組みへの参画 | RE100やTCFDに参加し、外部と連携して知見を発信し、普及を進めている。 |

上記の取り組みによって、事業継続性と環境配慮を両立させています。

参考:https://www.7andi.com/sustainability/theme/theme3/supply-chain.html

トヨタ自動車は、世界各地に広がる生産・販売拠点と、複雑に入れ子構造になった部品サプライチェーンを一体的に管理し、グローバル市場に応じた柔軟な市場供給を実現しています。

特に月次ベースで策定される「月度生産計画」は、SCMの要として位置づけられます。

日本本社を中心に販売計画と需要予測を反映しながら、国内外の工場・サプライヤーと調整を重ねて生産数量を決定します。

このような高度な調整と効率化を通じて、トヨタは地域市場ごとの特性に応じた供給体制を確立し、世界的なSCMモデルとして強固な信頼を得ています。

参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/amr/15/4/15_150401/_pdf/-char/ja

ユニクロを展開するFast Retailingは、国際労働基準に基づく独自の「生産パートナー コード・オブ・コンダクト」を策定し、すべての供給先に遵守を求めています。このコードでは児童労働や強制労働、ハラスメント、差別といった重大な人権侵害を一切容認しないことを明確化し、取引先に徹底しています。

また、「有明プロジェクト」と連動して、製造から販売までのプロセス全体で人権への配慮とトレーサビリティの徹底、そして不備が見つかった際の迅速な是正対応を目標に据えています。これにより「無駄なものをつくる・運ぶ・売る」を排除し、サプライチェーンの透明性と倫理性を強化しています。

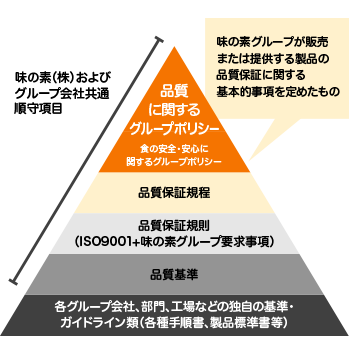

味の素グループは、健康と環境への配慮を両立する「責任あるサプライチェーンの構築」を目指し、以下のような多角的な取り組みを進めています。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 持続可能な原材料調達 | 「ASQUA」品質保証システムを活用し、パーム油・紙など主要資源のトレーサビリティを確立。2030年度までに認証原料100%使用を目指し、森林破壊防止(No-Deforestation)も推進。 |

| 調達体制とガバナンスの強化 | 調達戦略本部が方針を策定し、国内外で「グローバル調達会議」を実施。透明性確保のためにホットラインを設置し、サプライヤーや社員からの通報を受け付ける体制を整備。 |

| 人権リスクへの対応 | サプライヤー行動規範を策定し、人権尊重を徹底。外部データベースを用いたリスク分析や相談窓口の設置により、グローバル調達に伴う人権課題に対応。 |

| SCMのデジタル化と効率改善(DX-SCM) | AIを用いた需要予測や在庫最適化、SKU削減を進めることで棚卸資産回転日数(DIO)の改善を推進。2025年までに累計数十億円規模のコスト削減を見込む。 |

| 物流の合理化とスマートネットワーク構築 | 他社と共同配送する「F-LINE®」や、EDIを活用したデータ共有で物流効率を改善。業界横断的なネットワーク構築により、環境負荷とコストを同時に削減。 |

これらの取り組みにより、味の素グループは「持続可能性」「安全性」「効率性」を備えたサプライチェーンを実現し、社会的信用の向上と事業の持続性を両立させています。

アサヒ飲料株式会社では、新たな資源を極力使わないという姿勢のもと、「アサヒグループ責任ある調達方針」に基づくCSR調達を進めています。品質・技術力・安定供給だけでなく、環境負荷や人権・コンプライアンスへの配慮まで含めた評価基準を設けていることが特徴です。

このような取り組みは、サプライチェーン全体の透明性と信頼性を高めることに直結し、安全・安心な製品提供を実現する基盤となっています。

ここではサプライチェーンマネジメントの概要について解説します。

サプライチェーンマネジメントの目的は、主に次の3つに集約されます。

| 目的 | 概要 |

|---|---|

| 全体最適化による効率向上 | 工程間のムダや重複を削減し、 リードタイムを短縮することで、 全体としてスムーズな供給体制を構築 |

| コスト削減と収益性の向上 | 在庫・物流コストを低減し、 資源の有効活用によって利益率を改善 |

| 顧客満足度の最大化 | 需要変動に迅速に対応し、 安定した製品供給を実現することで、 顧客からの信頼を確保 |

これらを実現することで、企業は競争優位性を高め、変化の激しい市場環境でも持続的な成長を可能にします。

参考:サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?|NTTデータ

以下の動画では、物流に焦点を当てたサプライチェーンマネジメントをわかりやすくご確認いただけます。

近年、企業を取り巻くサプライチェーン環境は大きく変化しており、以下の要因がSCMの重要性を急速に高めています。

| 理由 | 概要 |

|---|---|

| パンデミックや地政学リスクの顕在化 | COVID-19や国際的緊張により原材料調達や輸送ルートが寸断され、 グローバルサプライチェーンの脆弱性が明らかに |

| 需要変動の激化と消費者ニーズの多様化 | 短納期化やパーソナライズ商品への要望が増え、 大量生産・一括配送モデルでは対応が難しく |

| EC市場の拡大と競争激化 | オンライン購買の普及で在庫配置や物流スピードが競争力の核心となり、 効率的なサプライチェーン運営が不可欠に |

こうした背景から、調達先の多角化、在庫の最適化、サプライチェーン全体の可視化と迅速な意思決定が求められています。SCMはこれらの課題を包括的に解決し、変化への適応力を高めるための不可欠な経営戦略として、多くの企業で導入・強化が進められています。

以下の記事では、日本企業視点の地政学リスクについて詳しく解説しています。

参考:サプライチェーンリスクと危機からの復旧|経済産業省

参考:アフターコロナ/ウィズコロナ時代のSCM|PwC

ここでは、サプライチェーンマネジメントのメリットについて、企業事例も交えながら具体的に解説します。

サプライチェーンマネジメントの導入により、サプライチェーン全体で発生するコスト構造を根本から見直すことが可能になります。具体的には、以下のような効果が期待できます。

| メリット | 概要 |

|---|---|

| 過剰在庫の削減 | 需要予測の精度向上により、販売機会を確保しつつ在庫の持ちすぎを防ぎ、保管・廃棄コストを低減 |

| 輸送コストの最適化 | 配送ルートや輸送手段の見直しで、燃料費・人件費・外部委託費を削減 |

| 生産計画の精緻化 | 生産量と需要のバランスを最適化し、工場稼働率の向上とムダな稼働の削減 |

これらの取り組みによって、単年度のコスト削減だけでなく、安定的で健全な財務基盤を構築できます。その結果、価格競争力の強化や新規投資の余力確保など、市場での持続的な優位性につながります。

【事例】コスト最適化と配送速度の向上|アマゾン

アマゾンは、高度なサプライチェーンマネジメント(SCM)を競争力の源泉としています。 フルフィルメントセンターでは、自社開発のロボット「Amazon Robotics」が商品棚を自動で運び、作業員の移動を最小限に抑え、ピッキング効率を大幅に向上させています。 これにより、人件費と倉庫内のスペースを最適化しています。 また、AIは需要予測に用いられ、商品を最も必要とされるフルフィルメントセンターに事前に配置することで、配送時間を短縮します。 さらに、AIがリアルタイムで交通状況や荷物量を分析し、最適な配送ルートを瞬時に算出。 これにより、輸送コストを削減し、迅速かつ効率的な配送を実現しています。 ロボットとAIの統合的な活用によって、アマゾンは顧客満足度の向上とコスト最適化を両立させています。 この技術主導のアプローチが、アマゾンの持続的な成長を支える基盤となっています。

参考:Amazonが日本で100万台目のロボットを導入。DeepFleet生成AIモデルによってさらなる効率化を目指す

サプライチェーンマネジメントの導入は、需要と供給のバランスを最適化し、顧客体験の質を高めることで収益性向上につながります。主に期待できる効果は次の通りです。

| 期待できる効果 | 概要 |

|---|---|

| 需要予測精度の向上による販売機会の最大化 | AIやビッグデータを活用し、季節変動やトレンドを反映した高精度な需要予測を実現。欠品や過剰在庫を防ぎ、販売機会損失を抑制。 |

| リードタイム短縮による迅速な商品提供 | 生産計画・在庫配置・輸送計画を統合管理し、注文から納品までの時間を短縮。顧客の「すぐ欲しい」に応える体制を整備。 |

| 顧客満足度向上とロイヤルティ強化 | 欠品が少なく納期が正確なサービスにより顧客の信頼を獲得し、リピート購入やブランド愛着を促進。 |

こうした取り組みの積み重ねが、安定的な売上確保と利益率向上に直結し、長期的な企業成長を支える基盤となります。

【事例】需要予測の精度を向上|ハウス食品

ハウス食品グループは、AIを活用したサプライチェーンマネジメント(SCM)を導入し、需要予測の精度を向上させることで、食品業界が抱える「食品ロス」という重要な課題に取り組んでいます。

・需給・生産管理システムの統合: ハウス食品、ハウスウェルネスフーズ、サンハウス食品のグループ3社がSCMシステムを統合。これにより、全社的な情報を一元管理し、市場の変化に迅速に対応できる体制を構築しました。

・AIによる高精度な需要予測: NECのAI技術を活用した「需給最適化プラットフォーム」を導入。過去の販売実績や特売情報、気象データなど多様なデータをAIが自動で解析し、高精度な需要予測モデルを数万パターン作成します。これにより、人の経験則に頼っていた従来の予測を上回る精度を実現しました。

・成果: この取り組みにより、欠品件数50%、製品・資材廃棄ロス10%の削減を目指しています。また、生産調整の初動が速くなり、需給変動に即応できるようになりました。

参考:ハウス食品グループ 3 社が需給・生産管理を統合し、 AI を用いた全体最適な運用を開始

サプライチェーンマネジメントの導入は、サプライチェーン全体の可視化を通じて潜在的なリスクを早期に把握し、事業継続性を確保するための対策を講じる基盤となります。主な強化ポイントは以下の通りです。

| 強化ポイント | 概要 |

|---|---|

| リスクの特定と評価 | 調達先・生産拠点・物流経路を把握し、依存度が高い地域や企業を特定。自然災害・地政学リスク・取引先の経営悪化などの発生確率と影響度を評価。 |

| リスク分散策の実施 | 調達先の多元化、在庫の分散保管、代替輸送ルートの確保などで供給途絶リスクを軽減。 |

| 在庫・供給体制の最適化 | 適正在庫レベルの維持や需要変動への柔軟な対応を行い、突発的な需給変化にも対応可能な体制を整備。 |

これらの取り組みにより、予期せぬ事態にも迅速かつ柔軟に対応できる強靭なサプライチェーンを実現し、安定した経営基盤の構築につなげることが可能です。

【事例】サプライチェーンのリスク管理|コニカミノルタ

コニカミノルタは、グローバルに事業を展開する企業として、サプライチェーンのリスク管理を経営の重要課題として位置づけています。

・サプライチェーンのレジリエンス(強靭性)強化: 災害時の事業継続性を高めるため、部品の調達先や生産拠点を地理的に分散。特定地域への集中を避け、リスク分散を図っています。

・サプライヤーとの連携強化: サプライヤーのBCP策定を支援し、有事の際に協力して対応できる体制を構築しています。

・サプライチェーン監査の実施: サプライヤーの労働環境や環境負荷など、リスク要因となりうる項目について定期的に監査を実施しています。

参考:責任あるサプライチェーン|コニカミノルタ

サプライチェーンマネジメント導入は多くのメリットをもたらしますが、その過程でいくつかの課題に直面する可能性があります。ここでは、主要な課題とその回避策について解説します。

サプライチェーンマネジメントは、企画・調達・生産・販売・物流など複数の部門が関与するため、部門間の連携が不十分だと全体最適が崩れやすいという課題があります。主な課題とその回避策は以下の通りです。

| 課題 | 回避策 |

|---|---|

| 情報共有の不足(システムやフォーマットが統一されていない) | SCM導入の目的やメリットを全社に共有し、 経営層が中心となって狙いや期待効果を明確に伝える。 |

| 部門ごとの目標や評価指標が異なり、優先順位がバラバラ | 部門横断型プロジェクトチームを設置し、 調達・生産・物流・営業などが定期的に情報交換・意思決定を行う。 |

| 各部門が自部門の効率だけを追求し、全体の最適化が後回しになる | 共通KPI(例:在庫回転率、納期遵守率)を設定し、全社が同じゴールに向かえる仕組みをつくる。 |

こうした課題に対して回避策を講じることで、縦割りによる非効率を最小化し、全社的な視点での意思決定が可能になります。結果として、サプライチェーン全体の最適化が進み、効率性や柔軟性の向上だけでなく、顧客満足度や競争力の強化にもつながるでしょう。

【事例】全社横断的なSCMの取り組み|旭化成

旭化成は、多岐にわたる事業をグローバルに展開しており、SCMを全社横断的な課題として捉えています。

・SCM担当部署の設置: グループ全体を統括するSCM担当部署を設置し、各事業部門と連携しながら、サプライチェーン全体の戦略を策定・実行しています。

・部門横断プロジェクト: 生産、営業、調達、物流など各部門からメンバーを集めたプロジェクトを立ち上げ、情報システムの見直しや業務プロセスの標準化を推進。これにより、各部門の壁を越えた協業を促進しています。

参考:CSR調達|旭化成

サプライチェーンマネジメントを効果的に運用するには、部門間で分断されたデータを統合し、一元的に管理する体制が不可欠です。しかし、各部門が異なるシステムやフォーマットで情報を管理している場合、需要予測の精度低下や生産進捗の把握遅れなどの課題が生じます。

| 課題 | 回避策 |

|---|---|

| 需要予測の精度低下 | ERPやSCM専用プラットフォームを導入し、 販売・在庫・生産・物流データを統合管理する。 |

| 在庫状況や生産進捗の把握漏れ | IoTセンサーや自動データ更新機能を活用し、 リアルタイムで最新情報を共有できる環境を整備する。 |

| 意思決定の遅延による機会損失 | データ入力ルールや管理責任を明確化し、 共通フォーマットを設定することで精度と一貫性を確保する。 |

これらの施策によってサプライチェーン全体の可視性が高まり、迅速かつ正確な意思決定が実現できます。

【事例】データ統合によるサプライチェーン全体の最適化|東洋製罐

東洋製罐グループは、缶やプラスチック容器など多岐にわたる事業を展開しており、各事業会社が持つデータを統合することで、サプライチェーン全体の最適化を目指しています。

・データ統合基盤の構築: 各事業会社が持つ生産、販売、在庫、物流のデータを集約するプラットフォームを構築。これにより、グループ全体の情報を横断的に分析し、全体最適な生産計画や在庫管理を行えるようになりました。

・需要予測のAI化: 統合されたデータをAIが分析し、需要予測の精度を向上。これにより、過剰在庫や欠品を防ぎ、生産効率を高めています。

参考:東洋製罐グループサプライヤーCSRガイドライン|東洋製罐

サプライチェーンマネジメントツールの導入やシステム改修には多少の投資が伴いますが、検証が不足している場合、投資額に見合う効果が得られないケースもあります。

| 課題 | 回避策 |

|---|---|

| 自社の業務プロセスや課題を十分に分析せず、高機能すぎるシステムを導入した場合 | 導入前にROI(投資収益率)を明確化し、コスト削減額・売上増加額を試算して投資回収期間を把握する。 |

| 現場運用に必要以上のカスタマイズを行い、保守・運用コストが膨らんだ場合 | スモールスタートで限定部署や拠点から試験導入し、効果を確認したうえで段階的に全社展開する。 |

| 投資後の効果検証を行わず、改善機会を逃す場合 | KPI(在庫回転率、納期遵守率、コスト削減額など)を継続的にモニタリングし、必要に応じて機能や契約内容を見直す。 |

このように段階的な導入と定期的な検証を行うことで、サプライチェーンマネジメント投資のリスクを抑えながら費用対効果を最大化できます。

近年は自然災害や地政学的リスクによるサプライチェーン寸断の可能性が高まっています。特に調達先や生産拠点が特定地域に集中している場合、その影響は深刻です。

| 課題 | 回避策 |

|---|---|

| 原材料の調達停止や大幅な遅延 | サプライヤーの地理的分散化により、 特定地域への依存を避ける。 |

| 生産ラインの停止や出荷不能 | 代替調達先や輸送ルートを事前に確保し、 緊急時に切り替え可能な体制を整備する。 |

| 顧客への供給遅延による信頼低下 | 適正在庫と安全在庫を確保し、 需要変動や輸送遅延に備える。 |

| 災害や紛争発生時の復旧対応が後手に回る | BCP(事業継続計画)の策定とシミュレーションで 迅速かつ柔軟に復旧対応できる体制を構築する。 |

これらの取り組みを自社にあわせて組み合わせることによって、突発的な外部環境変化にも耐えうる強靭なサプライチェーンを実現できます。

参考:高まる地政学リスクに対応する日本企業のグローバル戦略 〜サプライチェーン再編と効果的コミュニケーションの重要性〜

変化の激しい現代において、サプライチェーンマネジメントの戦略的な活用は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠です。

自社の状況に合わせて適切な施策を講じ、強靭で効率的なサプライチェーンを構築していくことが求められます。

自社に最適なサプライチェーンマネジメントの実践を進めてみましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。