\当サイトおすすめNo.1サイト/

気候変動や資源枯渇など、地球規模の環境問題が深刻化するなかで、持続可能な社会をどう実現するかが問われています。

その鍵となるのが、「循環型社会」と「カーボンニュートラル」という2つの取り組みです。これらは似ているようで目的やアプローチが異なりながらも、互いに深く関わり合っています。

本記事では、両者の違いや共通点、そしてそれぞれの基本的な仕組みや具体的な取り組み事例をわかりやすく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにすることを目指す取り組みです。具体的には、CO₂などの排出を抑えるだけでなく、植林や炭素回収といった吸収活動を組み合わせることで、大気中に余剰のガスを残さないようにします。

一方、循環型社会は、資源や製品をできるだけ長く使い続け、廃棄物や環境負荷を最小限に抑えることを目的としています。この2つの概念は、アプローチや主眼こそ異なりますが、その実現に必要なプロセスでは、密接に関わり合っています。

両者の目的の違いは、表④で比較できます。表では、循環型社会が「資源の有効活用による廃棄物削減」を目指すのに対し、カーボンニュートラルは「エネルギー効率化による排出ゼロ」を目指している点が示されています。

表④ 循環型社会とカーボンニュートラルの目的の違い

| 目的 | |

|---|---|

| 循環型社会 | 資源や製品を効率的に活用し、 廃棄物やエネルギーコストを抑えることを目指す |

| カーボンニュートラル | エネルギーの効率的な利用を通じて、 温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標 |

循環型社会を目指す取り組みの中で、製品の再利用や資源循環が進むと、その結果として温室効果ガスの排出量削減にもつながります。カーボンニュートラルを達成するには、製品のライフサイクル全体におけるエネルギー利用の見直しや効率化が求められ、これは循環型社会の発想が欠かせません。

つまり、両者は相補的な関係にあり、同時に推進することは、持続可能な社会の実現にとって非常に理にかなっているといえるでしょう。

つまり、循環型社会とカーボンニュートラルはお互いに補完し合う関係にあり、両方を同時に推進することは、持続可能な社会の構築において非常に理にかなっています。

▶︎ 参考動画:「カーボンニュートラルってなんだろう?」(西部ガスグループ、約3分)

脱炭素社会と循環型社会はいずれも環境負荷を減らし、持続可能な社会を目指す点で共通しています。しかし、その焦点やアプローチには明確な違いがあります。

| 項目 | 脱炭素社会 | 循環型社会 |

|---|---|---|

| 目的 | 温室効果ガスの排出削減、地球温暖化の抑制 | 資源の循環利用、廃棄物の最小化 |

| 焦点 | CO₂など温室効果ガスの排出量 | 資源の効率的利用と廃棄物削減 |

| 主な手法 | 再生可能エネルギー導入、省エネ技術の推進、電動化、炭素排出削減政策 | 3R・5R(リデュース、リユース、リサイクル、リペア、リフューズ)、資源循環システム |

| 背景となる課題 | 気候変動、2050年までのCO₂排出実質ゼロ目標 | 廃棄物処分場の逼迫、天然資源の枯渇 |

| 特徴 | 「エネルギー・排出削減」に特化 | 「資源循環・廃棄物削減」に特化 |

| 関係性 | 循環型社会の実現によってエネルギー消費が抑制され、排出削減を後押し | 脱炭素の取り組みと相互に補完し合う |

つまり、脱炭素社会は「温室効果ガスの削減」に焦点をあて、循環型社会は「資源の循環利用」に焦点をあてている点が大きな違いです。

ただし両者は切り離せるものではなく、循環型社会の実現がエネルギー消費の抑制やCO₂排出削減につながるように、相互に補完し合う関係にあります。

循環型社会(サーキュラーエコノミー)とは、資源を効率的に利用しながら、廃棄物を最小限に抑え、資源を繰り返し活用する社会の仕組みを指します。

現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済(リニアエコノミー)からの脱却を目指し、持続可能な未来を実現するための概念です。

以下に、循環型社会と従来型経済(リニアエコノミー)の違いをまとめた比較表(表①)を示します。

表① 循環型社会と従来の経済の比較

| 循環型社会 | 従来の経済 (リニアエコノミー) | |

|---|---|---|

| 資源の利用 | 資源を繰り返し再利用 | 一度使用したら廃棄 |

| 廃棄物の処理 | 廃棄物を資源としてリサイクルし、新たな製品に活用 | 廃棄物を埋め立てや焼却処理 |

| 経済の特徴 | 長期的な持続可能性を重視 | 短期的な利益を優先 |

この循環型社会を実現するための基本的な考え方として、3Rや5Rといった原則が重要です。以下でその内容を詳しく見ていきましょう。

循環型社会とは、簡単に言えば「廃棄物を産まないことを理想とするライフサイクル」のことを指します。

生産した製品をできるだけ長く社会の中で循環させることで、資源の採取や生産、廃棄にともなう環境コストを最小限に抑えることが可能になります。

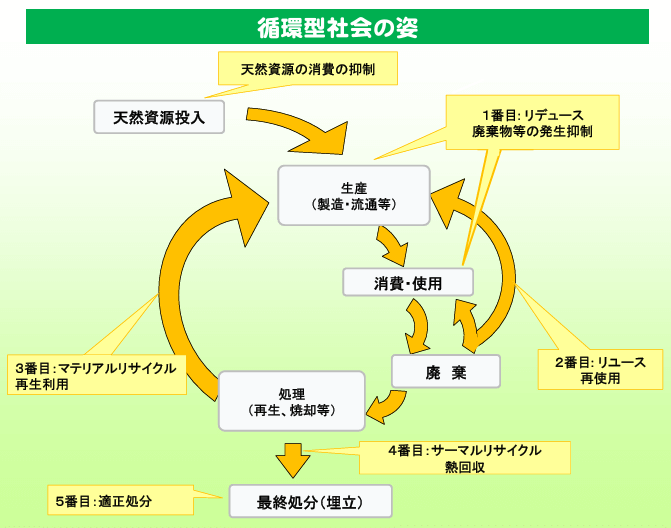

この循環の仕組みは、環境省が提示する「循環型社会の姿」(図①)に示されています。図では、資源の投入から最終処分に至るまでのプロセスが、リデュース・リユース・リサイクルといった段階を経て循環する様子がわかりやすく表現されています。

この考え方は、従来の「リニアエコノミー(直線型経済)」、すなわち大量採掘 → 大量生産 → 大量消費 → 大量廃棄という流れを是正する目的で提唱されました。

| リニアエコノミーにおける資源の流れ |

|---|

| 大量採掘 → 大量生産 → 大量消費 → 大量廃棄 |

この仕組みを具体的に行動に落とし込んだものが、「3R」(表②)および「5R」(表③)です。表ではそれぞれのRの意味と役割が整理されており、循環型社会の基本原則を理解するのに役立ちます。

3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つの取り組みを指します。

表② 3Rの概要

| 3R | 概要 |

|---|---|

| Reduce(リデュース) | ゴミを減らす活動。廃棄を減らして資源を採取する負担や、廃棄そのものにかかるエネルギーコストを小さくする |

| Reuse(リユース) | 使用済み製品が廃棄されるのを回避し、生産需要を減らしたり、廃棄コストを小さくしたりする |

| Recycle(リサイクル) | 廃棄予定の製品を資源に変換し、廃棄コストや、資源の採取コストを小さく抑えられる |

5Rとは、3Rに加えてRefuse(リフューズ)とRepair(リペア)の2つの原則を含む考え方です。

表③ 5Rで新たに加わった取り組み

| 5Rで新しく加わったR | 概要 |

|---|---|

| Refuse(リフューズ) | 日常で遭遇しうるゴミの発生を予期し、あらかじめそれを断ることで廃棄を減らす |

| Repair(リペア) | 製品を修理して寿命を伸ばす |

たとえば、ポケットが破れた衣類を縫い直して使い続けたり、PCのディスプレイやバッテリーが壊れても修理を依頼して長持ちさせるといった工夫がこれに該当します。

修理や不要なものを断るという意識が広がることで、廃棄物削減や資源節約に大きく貢献でき、循環型社会の実現が加速します。

循環型社会とカーボンニュートラルは、独立した概念に見えますが、実際には密接に関わり合い、相互補完的な関係にあります。例えば以下のような仕組みです。

| 視点 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 資源循環による排出削減 | 製品や素材を繰り返し利用し、 新規資源の採掘・加工を抑制 | CO₂排出の削減、 資源利用効率の向上 |

| 再生エネルギーと循環の相乗効果 | 廃棄物をバイオマス燃料や リサイクル材として活用 | 化石燃料の代替、 カーボンニュートラルの推進 |

| 設計段階での融合 | 省資源・長寿命・ リサイクル容易な製品設計 | エネルギー効率向上、 製造・廃棄過程での排出削減 |

このように、循環型社会はカーボンニュートラルを推進するための基盤となり、カーボンニュートラルの達成は循環型社会の持続可能性を高める役割を果たします。

両者を組み合わせることで、単なる環境負荷低減にとどまらず、新たな産業や雇用を生む持続可能な経済モデルへと進化させることが可能になります。

循環型社会はなぜいま必要とされているのでしょうか。その背景には、資源・廃棄物・経済・環境の4つの問題があります。

循環型社会が必要とされる大きな理由の一つは、「資源の有限性」です。

とくに石油などの化石燃料は埋蔵量に限りがあり、将来的な供給の安定性に懸念が高まっています。

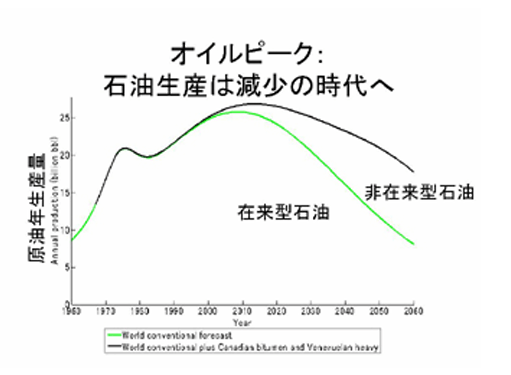

図⑤は、今後の世界の石油生産量の推移を予測したものです。経済産業省の資料でも、在来型石油の生産は2030年前後をピークに減少に転じると見込まれており、非在来型資源を含めても中長期的には減少傾向にあります。

このような中、後発国を中心とした経済成長により石油需要は依然として高く、原油価格の上昇リスクが続いています。

特に日本のように資源を海外からの輸入に頼る国にとっては、資源の使用量そのものを減らす「循環型社会」の実現が、より切実な課題だといえます。

資源の消費だけでなく、廃棄物の増加も循環型社会が求められる重要な背景です。

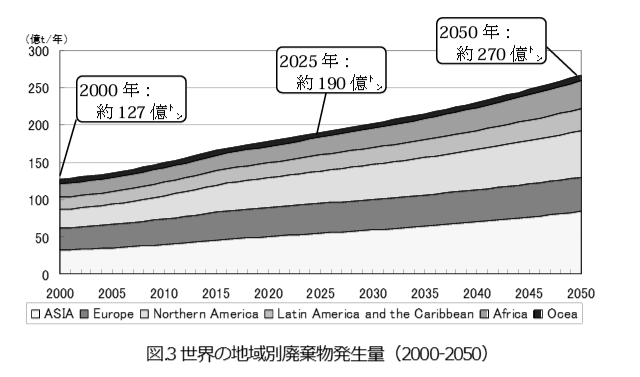

図⑥に示されるように、環境省が発表しているデータによると世界の廃棄物発生量は2000年の127億トンから2050年には270億トンと、倍以上に増えると予測されています。特にアジア地域の寄与が大きく、日本もその一部です。

焼却や埋め立てなどの処理技術が進歩しても、廃棄物を「出さない」こと自体の重要性は変わりません。そのため、設計段階から廃棄物の発生を抑え、再利用・リサイクルを前提とする「循環型社会」への転換が急がれています。

循環型社会の重要性は、経済の長期的な安定性や投資の観点からも高まっています。

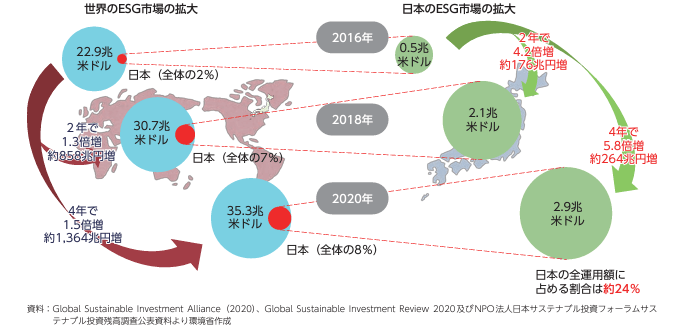

環境・社会・企業統治に配慮するESG投資は、持続可能性を重視する企業にとって新たな評価軸となり、投資家からの注目を集めています。

図⑦からもわかるように、世界全体のESG市場は急成長を続けており、4年間で1.5倍以上に拡大しました。

一方で、日本のESG投資は世界全体の8%程度にとどまっており、まだ発展の余地が大きいことが示されています。こうしたESG投資のさらなる活性化には、循環型社会の実現に向けた取り組みの可視化や評価の仕組みづくりが不可欠です。廃棄物削減、資源の有効活用、環境負荷の低減といった行動が、投資家からの信頼につながります。

循環型社会やカーボンニュートラルが国際的に注目されるようになった大きな契機が、地球温暖化の進行です。温室効果ガスの増加により、地球の平均気温が上昇し、極端気象や生態系への影響、経済的損失が深刻化しています。

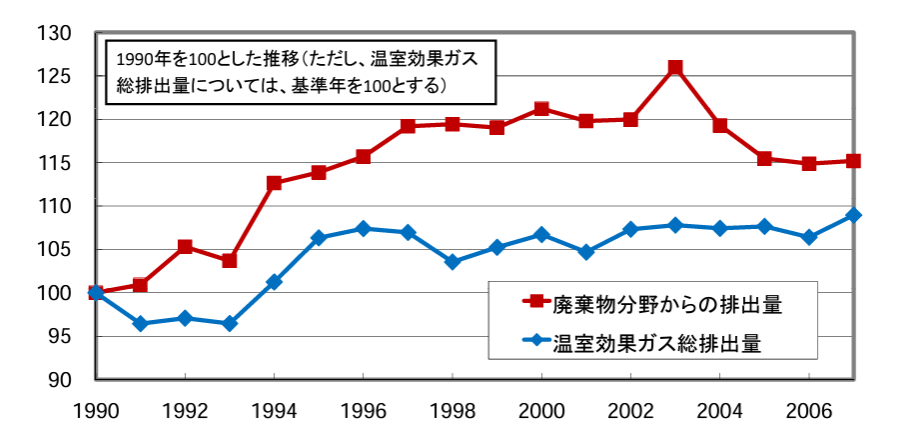

図⑧では、1990年を基準とした温室効果ガスの総排出量および廃棄物分野からの排出量の推移が示されています。総排出量が高止まりしているなか、廃棄物部門の寄与が顕著に増加している点が注目されます。

こうした現状を打開するには、大量生産・大量消費・大量廃棄の仕組みそのものを見直す必要があります。

循環型社会は、廃棄物の発生抑制や再利用、資源の循環を通じて温室効果ガスの排出を根本から抑制する効果が期待されるアプローチです。

日々の暮らしやビジネスの中で、環境負荷を減らす選択を促す循環型の社会づくりは、数十年先を見据えた「未来への投資」とも言えるでしょう。

循環型社会とカーボンニュートラルは、それぞれ異なる目的を持ちながらも、相互に補完し合う社会課題です。

日本政府はこれらを同時に推進するため、法整備や政策支援を強化しています。

本章では、政府が進める主な施策として、地球温暖化対策推進法の改正や循環型社会形成推進基本法などの取り組みを紹介します。

地球温暖化対策推進法は、カーボンニュートラルの実現を明確に位置付けることで、脱炭素社会の構築や再生可能エネルギーの導入拡大を加速させるための法律です。

2024年の改正では、以下のような新たな施策が加えられました。

これらの取り組みは、国レベルと地域レベルの双方から脱炭素を後押しする制度設計となっています。

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の適正な処理や再生資源化の促進を通じて持続可能な社会の実現を目指すための基本的な枠組みを定めた法律です。資源の効率的な活用と、環境負荷の低減を制度的に支える基盤となっています。

この法律では、以下のような目標が掲げられています。

つまり、単に廃棄物を減らすことだけでなく、資源のライフサイクル全体を見据えた循環利用を促進することが、この法律の核心です。循環型社会の実現に向けた総合的な方向性を示す国の中核的な指針といえます。

循環経済パートナーシップは、官民が連携して循環経済の実現を加速させるための取り組みです。

企業や自治体、団体などが垣根を越えて参加し、情報共有や連携の促進、成功事例の普及などを目的としたプラットフォーム型プロジェクトとして位置づけられています。

このようなネットワークを通じて、各主体が持つ知見や技術が結集され、循環型社会の実現に向けた動きが一層活性化しています。

地域脱炭素ロードマップは、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、地方創生プロジェクトと連動した地域ごとの脱炭素化戦略をまとめた計画です。

この取り組みでは、以下のような地域課題と環境対策の統合したプロジェクトが推進されています。

政府は2030年度までに、「脱炭素先行地域」を最低100か所形成するという短期目標を掲げ、政策支援を強化しています。

政府は、地方公共団体や民間企業による脱炭素の取り組みを後押しするため、各種支援策を講じています。

代表的なものとしては、次のような制度があります。

| 「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業」 | ・地域の再生可能エネルギー目標に基づいた計画策定を支援 |

|---|---|

| 2023年度補正予算(1,885億円)に基づく重点支援策 | ・地域再エネ事業の実施・運営体制の構築 ・官民連携による事業の多角化支援 |

これらの政策は、地方からの脱炭素化の具体化とスケールアップを支援する重要な仕組みとなっています。

循環型社会とカーボンニュートラルの実現に向けた動きは、世界各国でも加速しています。

各国政府や国際機関による制度・条約の整備が進み、資源循環や環境保護を国境を越えて推進する枠組みが構築されています。

ここでは、その中でも代表的な取り組みを紹介します。

バーゼル条約は、有害廃棄物の越境移動とその処分を規制することを目的とした国際条約です。1989年に採択され、1992年に発効しました。

この条約は、廃棄物が適切に処理され、環境や人々の健康に悪影響を及ぼさないよう、締約国に対して以下の義務を課しています。

バーゼル条約は発展途上国における環境汚染の防止に寄与している点で重要です。

先進国からの不適切な廃棄物の持ち込みを防ぎ、廃棄物処分の監督・透明性の確保に貢献しています。

循環経済パッケージは、EUが採択した循環型社会の構築に向けた政策パッケージであり、資源の効率的な利用や、廃棄物の削減を強力に推進するための枠組みです。

CEPは、EU加盟国が共通の目標に向かって取り組む枠組みを提供し、循環型社会の実現を目指す中核的な政策として重要な役割を果たしています。

欧州グリーンディールは、EUが掲げる成長戦略の一つであり、カーボンニュートラルの達成と経済活動の持続可能性の両立を目指す包括的な取り組みです。

この政策は、環境保護と経済成長を矛盾させずに進めることを基本理念としており、循環型社会や再生可能エネルギーの導入、農業・産業・エネルギー分野の改革など、広範な分野をカバーしています。

欧州グリーンディールの主な目標は次のとおりです。

たとえば水素エネルギーの有効活用や、農薬の使用量制限によって、経済の成長と人々の健康・および幸福の追求を目指します。

EUにとってグリーンディールは、環境問題への対応を経済成長のエンジンに変えていくための戦略的枠組みです。

炭素国境調整措置は、EUが実施している炭素税に合わせ、EU域内での炭素排出規制と整合性をとるために、輸入品に対して炭素コストの調整を行う制度です。

具体的には、EU内で炭素税が課されている製品と同様の品目を域外から輸入する際、その排出差分に相当するコストを輸入者に課すという仕組みです。

この制度の目的は以下の2点に集約されます。

CBAMは、気候政策をグローバルに広げるきっかけとなる仕組みとして注目されており、EUの環境・経済政策の一体化の象徴的な措置となっています。

循環型社会やカーボンニュートラルの実現に向けて、国内外の企業でも具体的な取り組みが進んでいます。

株式会社日本テクノは、熱処理プロセスの新技術の導入を通じて、脱炭素化を推進しています。熱処理設備において、従来の可燃性ガスを使用したものから、アセチレンガスを使用した炎を出さない熱処理設備を開発・実装しました(図⑨)。これにより、燃焼に伴うCO2の排出を実質ゼロに抑えることに成功しました。

この結果、CO2排出量の少ない製品を求める大手企業からの受注が増加しているだけでなく、製品の納品に加えメンテナンス契約も取り付けることで、安定した収益基盤を築いています。

デザイン・印刷業を営む株式会社光陽社では、環境配慮型プリントサービスの提供により、取引先のグリーントランスフォーメーションの支援に成功しています(図⑩)。

自社工場への太陽光発電の導入や、再生可能エネルギー由来の電力プランへの切替の結果、カーボンニュートラルが進みつつあります。

結果、新たなサービスとして「カーボンゼロプリント」や「カーボンニュートラルプリント」に繋げることができました。

建築用ガラスなどを扱うマテックス株式会社では、排出量の見える化や照明のLED化、配送効率化などを実践することで、グリーンな企業づくりに努めています(図⑪)。

また、炭素排出の少ないエコガラスの普及にも貢献することで、消費者の価値観の変化につなげています。

味の素株式会社では、工場で発生する食品残渣(ざんさ)を廃棄物として処理せず、バイオエネルギーや肥料として再資源化する取り組みを進めています(図⑫)。

たとえば、製造工程で出る発酵残さを乾燥・固形化し、飼料や有機肥料として活用することで、廃棄物ゼロの食品生産に近づいています。さらに、一部の工場では残渣からバイオガスを生成し、敷地内のボイラー燃料として再利用しています。

こうした取り組みにより、味の素は資源循環型の生産を推進するとともに、環境負荷の低減とコスト削減の両立を図っています。

【味の素(株)「液体調味料製造時の残渣をバイオマス燃料として発電所に供給開始」https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/presscenter/press/detail/2011_06_22.html (2025年6月30日閲覧)】【味の素(株)「『味の素®』の副生物で農作物を元気にする!味の素グループが取り組むバイオサイクルとは?」https://story.ajinomoto.co.jp/report/074.html(2025年6月30日閲覧)】

アメリカのEcovative Designでは、代替皮革であるキノコレザーを使った商品展開を進めています(図⑬)。

キノコの菌糸を活用したヴィーガンレザーは、十分な耐久性を持ちながら、動物性の革製品に代わる選択肢として注目されています。

カナダのループ・インダストリーズは、韓国のSK ジオセントリックなどと提携することで、再生可能プラスチックの製造や提供を加速させています(図⑭)。

アジア地域に2030年までに4箇所の工場建設を予定しているほか、2025 年までに100%リサイクル素材を利用したPET樹脂及びポリエステル繊維等の供給量の増加と、日用品メーカーにそれらを提供する目標を掲げています。

ここでは、循環型社会とカーボンニュートラルに向けて私たちにできることを紹介します。

循環型社会やカーボンニュートラルの実現は、国や企業だけでは達成できません。以下のような個人単位の行動変容を通じて目指す必要があります。

| 取り組み | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 省エネ行動 | ・電気をこまめに消す ・冷暖房の設定温度を調整 ・高効率家電に切り替える | エネルギー使用量を削減し、CO₂排出削減に直結 |

| 分別とリサイクル | ・自治体の分別ルールに従ってごみを出す ・プラスチック・金属を正しく分別 | 資源の再循環を促進し、新たな製品の原料に活用、廃棄物削減 |

| リユース(再利用) | ・修理して使い続ける ・フリマアプリやリユースショップで再利用 | 製品寿命の延長、資源消費と廃棄量の抑制 |

これらの取り組みは一見小さな行動ですが、積み重なることで大きな効果を生み出します。日常生活の中で「使う量を減らす」「正しく分ける」「繰り返し使う」を意識することが、循環型社会とカーボンニュートラルを前進させる第一歩となります。

私たちが「何を選ぶか」によって、資源利用やCO₂排出量は大きく変わります。環境に配慮した製品やサービスを意識的に選択することは、企業の取り組みを後押しし、持続可能な社会づくりに直結します。なかでも以下のような行動は、すぐに取り入れられる実践例です。

| 選択肢 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 環境配慮型製品の購入 | リサイクル素材を使った商品、省エネ家電、詰め替え用製品を選ぶ | 資源消費を抑え、製造段階でのCO₂排出削減につながる |

| 再エネ利用の契約 | 電力会社の「再生可能エネルギープラン」に切り替える | 家庭で使用する電力由来のCO₂排出を削減 |

| シェアリングサービスの活用 | カーシェア、シェアサイクル、レンタルサービスの利用 | 製品や資源の利用効率を高め、廃棄物削減につながる |

| エコマークや認証商品の選択 | FSC認証木材製品や有機認証食品を購入 | 持続可能な資源調達や生産活動を支援 |

このように、消費者としての選択は単に買い物や契約の場面にとどまりません。環境配慮型の商品を選ぶことは企業の努力を評価する行為であり、結果として業界全体に持続可能なビジネスモデルへのシフトを促すことにつながります。

循環型社会やカーボンニュートラルは、個人の努力だけでなく、地域やコミュニティのつながりを通じて取り組むことで、より大きな成果を生み出します。自治体や地域団体が実施する活動に参加することは、一人では難しい課題にも取り組める有効な方法です。例えば以下のような行動が挙げられます。

| 行動 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| ごみ削減・リサイクル活動への参加 | 地域の分別収集、リサイクル拠点への持ち込み、回収イベントへの協力 | 資源循環の定着、廃棄物削減 |

| 地域脱炭素プロジェクトの支援 | ソーラーシェアリング、地域再エネ導入プロジェクトへの出資・参加 | 地域内のエネルギー自給率向上、CO₂削減 |

| 地産地消の推進 | 地元農産物や加工品を選ぶ、フードマイレージ削減に配慮 | 輸送に伴うCO₂排出削減、地域経済の活性化 |

| 環境教育・啓発活動への参加 | 学校・自治体のエコイベント、子ども向け環境教育のサポート | 次世代への意識継承、地域ぐるみの行動促進 |

このように、地域社会に根ざした取り組みは、資源循環や脱炭素を「暮らしの一部」として定着させる効果があります。個人が消費者として環境配慮の選択を行い、さらに地域で行動を広げることで、循環型社会とカーボンニュートラルはより現実的なものとなります。

循環型経済とカーボンニュートラルは、それぞれが異なるゴールを掲げているものの、資源の最適利用や環境負荷の低減といった点で共通する要素が多く、同時に取り組むことで相乗効果が生まれます。企業活動においては、単なる排出削減や再資源化にとどまらず、新たな価値創出や事業機会として捉え直す動きが広がっています。

本記事で紹介したように、日本国内では製造業・印刷・建材・食品など多様な業種で、具体的な技術革新やサービス提供を通じて、持続可能性を軸にした経営への転換が進んでいます。また、海外でもバイオ素材や再生プラスチックなどを活用した革新的な製品開発が展開され、国際的なネットワークと制度設計の中で循環と脱炭素の両立が模索されています。

これからの企業には、環境対策を「コスト」ではなく「競争力」や「信頼」の源と捉える視点が求められます。循環型経済とカーボンニュートラルの取り組みは、その実現に向けた大きな鍵となるでしょう。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。