\当サイトおすすめNo.1サイト/

環境資源の制約や気候変動の深刻化を背景に、日本においても循環型社会の実現が重要なテーマとなっています。

本記事では、日本政府・企業・個人それぞれの具体的な取り組みを紹介し、循環型社会の実現に向けて何ができるのかをわかりやすく解説します。

2000年6月2日に定められた「循環型社会形成推進基本法」は、循環型社会の実現に向けた基本的な枠組みを定めるもので、廃棄物管理から資源の有効利用に至るまで幅広い分野をカバーしています。

主な取り組みとして、廃棄物排出量や不法投棄の削減、リサイクルを促進しており、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備も実施しています。

循環型社会形成推進基本法は日本の環境政策の基盤を成す重要な法律であり、廃棄物の削減やリサイクルの推進において多くの成果を上げています。

循環型経済パートナーシップ(J4CE)は、国内外の企業や自治体、学術機関、非政府組織(NGO)など、幅広い関係者が参加する官民連携の取り組みです。

循環経済への理解を深め、その推進を図ることで、日本国内外での持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

循環型経済パートナーシップ(J4CE)は無料参加可能で、各種資料やイベント情報を提供しています。

参加企業は、最新情報の入手や自社事例の発信、新たなビジネス機会の創出といった多くのメリットを得られるだけでなく、日本の競争力強化と持続可能な社会づくりに貢献できます。

Re-Styleは、環境省が提唱する循環型社会を実現するためのライフスタイルを広める取り組みです。

公式Webサイトを通じて、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の重要性を発信し、資源を大切に使う生活を推進しています。

参考:環境省 Re-Style

Re-Styleは3Rの実践を促進し、環境負荷の少ない社会づくりに貢献しています。

個人・企業・自治体が具体的な行動を起こすためのきっかけとして、Re-Styleが機能しています。

環境省は、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを広く普及させるため、2002年から毎年10月を「3R推進月間」と定めています。この期間中、国民や事業者、自治体が協力し、循環型社会の構築を目指したさまざまな取り組みを展開しています。

3R推進月間中には、全国大会を開催しており、国民・事業者・行政が一堂に会し、それぞれの取り組み内容や知見を共有する場として活用されています。

2Rの推進とは、5Rの中でも優先順位が高い「リデュース(廃棄物の抑制)」と「リユース(製品の再利用)」の取り組みを指します。これらの活動を優先することで、廃棄物の発生そのものを抑え、環境負荷の低減を目指すことが可能となります。

2Rの推進は、全国的に広まっており、各自治体や企業、地域住民が一体となって取り組んでいます。

画像引用:https://www.env.go.jp/content/900532525.pdf

地域循環共生圏の推進は、循環型社会を形成するためには、「地域で循環できる資源は、できるだけ地域で循環させるべきである」という考えに基づいて、推進している取り組みです。地域の特性や循環資源の性質に応じ、最適な規模の循環に重点をおきます。

地域循環共生圏は、地域ごとの特性を活かした資源循環の最適化を目指す取り組みであり、環境負荷軽減や地域経済の活性化に寄与します。

段階的な仕組みを活用しながら、地域と広域の連携を強化することで、持続可能な循環型社会の構築に貢献しています。

2022年4月1日に施行された「プラスチック資源循環促進法」(正式名称:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)は、プラスチック製品の設計から廃棄に至るライフサイクル全体を対象に、資源循環を促進する包括的な枠組みです。

3R(Reduce、Reuse、Recycle)に加え、再生可能資源への転換(Renewable)を推進する「3R+Renewable」を基本原則としています。製品ライフサイクルごとの主な施策内容は以下のとおりです。

| ライフサイクル段階 | 対応内容 |

|---|---|

| 設計・製造段階 | ・環境配慮設計指針を策定 (包装の簡素化・分解性の確保・ 代替素材の検討など) ・国の認定制度により支援措置あり |

| 販売・提供段階 | 使い捨てプラスチック(通称ワンウェイ製品)の12品目(例:フォーク、ストロー、歯ブラシ等)について使用の合理化(有料化やリユース促進)を義務化。 違反には勧告・公表・命令などの措置あり。 |

| 排出・回収・再資源化段階 | ・自治体による分別収集・再商品化の仕組みの整備 ・製造・販売側が自主回収・再資源化事業計画を国に申請・認定されれば、 地方ごとの許可なしで広域回収が可能に |

| 排出事業者への対応 | ・施設や工場でのプラスチック産業廃棄物の 排出抑制・再資源化努力を義務化 ・多量排出者には公表や命令など 行政措置も含めた対応が必要 |

サーキュラーエコノミーへの移行による環境保護はもちろん、資源循環を新たな成長分野として投資促進の土壌とし、少子高齢化や消費者の生活変化にも応える社会変革を図るものです。

参考:https://plastic-circulation.env.go.jp/

「食品リサイクル法」(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品関連事業者による食品廃棄物の発生抑制・再生利用・資源循環の促進を目的とする法律です。農林水産省によって、食品業界の振興と生活環境の保全の両立を目指して制定されています。

法律では、食品廃棄物(製造・調理過程のくずや流通・消費段階の売れ残りや食べ残しなど)に対し、段階的な3R的アプローチを設定しています。

| 段階 | 内容 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 発生抑制 | そもそもの食品廃棄物を減らす | 在庫管理の最適化、 調理・提供プロセスの見直し | 廃棄量そのものを削減、コスト低減 |

| 再生利用 | 廃棄物を資源として再利用 | 飼料や肥料などの「食品循環資源」への転換 | 資源の循環利用、農業・畜産の持続可能性強化 |

| 熱回収 | 再生利用が困難な廃棄物をエネルギー利用 | 焼却時の熱を回収し発電・温水利用 | 廃棄物の減容化、エネルギー効率の向上 |

食品リサイクル法は、食品ロス削減・資源循環推進・SDGsとの整合性を高める上で重要な役割を果たしています。国全体による数値目標の掲示や報告制度の整備により、食品ロスに対する産業界、行政界、消費者の役割が明確化されています。

参考:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_6.html

アジア太平洋3R推進フォーラムは、日本が提唱し、アジア圏を中心に「リデュース(Reduce)」「リユース(Reuse)」「リサイクル(Recycle)」の取り組みを促進するための意見交換の場として2009年に設立されました。

| アジア太平洋3R推進フォーラムの主な活動内容 |

|---|

| ・政府間における3Rに関する政策課題や成功事例などの対話 ・3Rに基づいた資源循環型社会の構築において、技術協力の情報提供を実施 ・各開催地で3R宣言を採択し、具体的な行動計画や目標を明確化 |

フォーラム設立以来、毎年の会合で各国が連携し、3R宣言を採択しています。この宣言は、地域ごとの課題に対応しながら、3R活動を推進するための共通目標を定めています。

EU(欧州連合)理事会は、プラスチックによる環境汚染問題に対応するため、使い捨てプラスチック製品の流通禁止を目的とした法案を採択しました。特に海洋プラスチックごみの削減を重視し、循環型社会を実現するための重要な一歩となっています。

禁止対象のプラスチック製品は、以下のとおりです。

ヨーロッパ諸国では、プラスチック・ボトルの回収率を2029年までに90%、プラスチック・ボトルのリサイクル材料含有率は、2025年までに25%、2030には30%まで高めることを目標にしています。

なお日本の2023年度におけるプラスチック・ボトルの回収率は85%であり、先進国の中でもトップクラスの数字です。業界全体として、引き続きこの数字以上の回収率を目標とし、取り組んでいます。

EU(欧州連合)は、早くから「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」を成長戦略の柱に位置づけています。以下では、EUの循環型経済政策と国連SDGsとの関係について解説します。

EUは2015年に「循環型経済行動計画(Circular Economy Action Plan)」を発表し、製品設計から廃棄に至るライフサイクル全体を対象に資源効率を高める政策を推進してきました。2020年には「新循環型経済行動計画」が策定され、特に以下の分野が重点化されています。

EUはこれらを通じて、2050年カーボンニュートラル達成の基盤を築こうとしています。

国連の持続可能な開発目標(SDGs)でも、循環型社会は次のように直接的・間接的に位置づけられています。

つまり、EUの循環型経済政策は、SDGsの理念と整合性が高く、「資源循環=「気候変動対策・生態系保護・経済成長」を同時に実現するアプローチとして世界的に注目されています。

小林製薬株式会社は、今後さらに深刻化が予想される水資源問題を重要な環境課題と位置づけ、国内の各生産工場で水使用量の削減と水質保全活動に取り組んできました。

2022年、同社は水使用量の削減に向け、取水量、排水量、排水の質を毎年継続的に監視し、良質な製品を安定的に生産しながら、水使用量を可能な限り削減するなどの取り組みを実施しています。

事業に影響を与える水関連のリスクを継続的に把握し、リスクを低減するための対策を実施しています。

東急株式会社では、自社が運営する東急ストアの厨房に「節水機器」を導入し、水道使用量を低減し、CO₂の削減に成功しています。

水道蛇口に水圧調整可能な「節水コマ」を取付け、厨房機器や食器などの汚れ具合に応じて出水量や水圧を調整しています。

2018年5月より、84事業所すべてに導入し、年間で約97,000立方メートルの水道使用量の削減、33トンのCO₂削減(人工林のスギ約2,300本分の年間吸収量に相当)を実現しています。

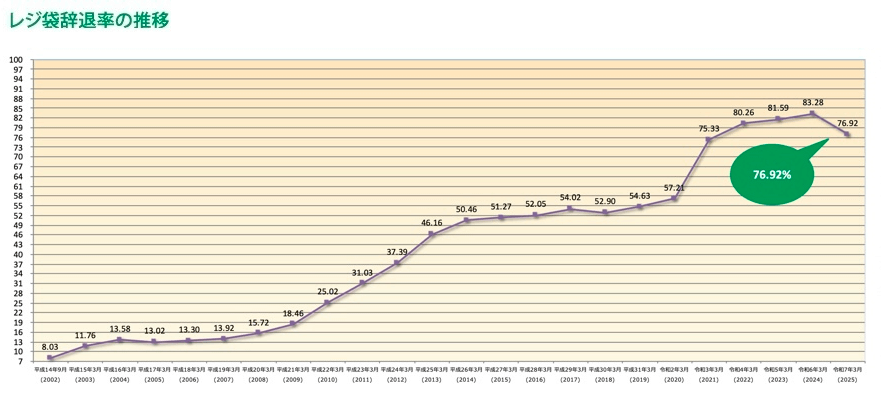

日本チェーンストア協会では、環境負荷を低減させるため、「包装容器のリサイクル推進」に積極的に取り組んでいます。「チェーンストア業界の環境保全自主的行動計画」に基づき、協会と会員企業、地域住民が一体となって実施されています。

具体的な取り組みとして、レジ袋削減や包装容器の簡素化・減量化、包装容器の店頭回収の促進が挙げられます。

たとえば、レジ袋の強度を維持しつつ厚みを薄くする工夫や、レジ袋を辞退した顧客にポイント還元や現金値引きを行う仕組みが導入されています。これらの施策の効果により、2024年3月時点でレジ袋使用を辞退する顧客の割合は83.28%まで上昇しました。

循環型社会の実現には、企業や政府の施策に加えて、個人の日常的な選択が大きな役割を果たします。ここでは代表的な取り組みを紹介します。

| 取り組み | 内容 | 効果・ポイント |

|---|---|---|

| マイボトルの活用 | ペットボトル飲料の購入を減らし、マイボトルを持ち歩く | 使い捨てプラスチック削減/給水スポット活用でコスト削減にもつながる |

| リフィル商品の利用 | 洗剤・化粧品などで詰め替え用を選択 | 容器廃棄量の大幅削減/市場のリフィル化を後押し |

| シェアリングサービスの利用 | 自動車・自転車のシェア、洋服・家具レンタルなどを利用 | 「所有」から「利用」への転換/資源効率化と循環型社会の基盤形成 |

たとえば、マイボトルの利用には洗浄の手間という課題がありますが、専用の洗浄機を導入し利便性を高める実証実験も進められています。

このように、日常生活での小さな選択を積み重ねることが、企業活動や政府施策と連動し、循環型社会の実現を後押しします。

消費者が意識的に循環型社会を意識した商品やサービスを選ぶことで、資源の効率的な利用や廃棄物削減を促進でき、結果として市場全体の変化につながります。代表的な取り組みは以下の通りです。

| 取り組み | 内容 | 効果・ポイント |

|---|---|---|

| 過剰包装を避ける商品選択 | プラスチックや紙を使いすぎた包装を避け、簡易包装やエコパッケージの商品を選ぶ | 廃棄物削減に直結/企業側の環境配慮型パッケージ導入を後押し |

| 中古品やリユース商品の活用 | 家具・衣類・家電を中古市場やリユースショップで購入/サブスクやフリマアプリを活用 | 新規資源採掘・製造に伴う環境負荷を低減/循環型社会を支える仕組み |

| 環境認証商品を選ぶ | エコマーク・FSC認証など環境ラベル付き商品を選択 | 持続可能な生産体制を取る企業を支援/資源循環への貢献 |

このような消費行動の積み重ねは、単に個人の環境意識に留まらず、企業の製品開発や流通戦略にも直接的な影響を与えます。消費者の選択が市場を動かす力になることを意識することが、循環型社会を前進させます。

以下の動画ではエコマークの認定・審査のおおよその流れをご確認いただけます。

地域活動やボランティアに参加することは、社会全体の循環意識を高めると同時に、企業と市民の協働による新たな価値創出にもつながります。

| 取り組み | 内容 | 効果・ポイント |

|---|---|---|

| ごみ拾いや清掃活動への参加 | 公園・河川敷などで行われる 地域清掃に参加 | 廃棄物の適正処理・美化促進/ 地域住民の意識向上 |

| リサイクルイベントや回収活動 | 衣類・家電・小型家電などの 回収イベントに参加 | 資源の適正循環を実現/ 自治体・企業連携で回収率向上 |

| 地域でのリユース・シェアの推進 | フリーマーケットやリユース拠点の活用 /子ども用品や家具のシェア | モノの寿命延長・廃棄物削減/ 地域コミュニティの活性化 |

このような地域単位での取り組みは、個人の努力を越えて社会全体の仕組みを変える力を持っています。企業にとっても、地域と連携した資源循環活動に参画することは、CSRやESG経営の観点から重要性が高まっています。

これらの問題は、人間が自分たちの経済活動や利益を優先し、環境(資源)を顧みずに活動してきた結果であり、これらの問題をないがしろにすれば、私たち人間に必ず悪影響が及びます。実際に、「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」では、すでにいくつかの点で限界に達しています。(出典:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/pdf/1_1.pdf)

これらの問題は、私たちの今までの人間活動を見直さない限り、人類の生活や経済活動に多大な悪影響を及ぼすだけでなく、次世代への負担として大きくのしかかるでしょう。現在では、資源を効率的かつ循環的な有効活用を目標とし、循環型社会の実現に向けた取り組みが世界中で行われています。

環境省では、循環型社会を次のように定義しています。

循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。

循環型社会形成推進基本法において、循環資源として位置付けられる具体的な物品の一覧は、直接的には明記されていません。しかし、同法の第2条第2項では、「廃棄物等のうち、有価物として取引されるものその他の再生利用が可能なもの」を「循環資源」と定義しています。

これらの物品は、個別のリサイクル関連法令(例えば、家電リサイクル法や食品リサイクル法など)において、再生利用や適正処理の対象として具体的に規定されています。

循環型社会の課題は、主に以下の3つです。

| 天然資源の枯渇 | このまま大量生産・大量消費を続ければ、鉱物や原油といった資源が枯渇する恐れがある |

|---|---|

| 気候変動 | プラスチック製品の製造や廃棄処理、原油や鉱物の採掘によるCO₂排出は、気候変動の主な要因である |

| 環境破壊 | 廃棄物を最小限に抑える循環型社会の実現は、環境破壊を抑制できる |

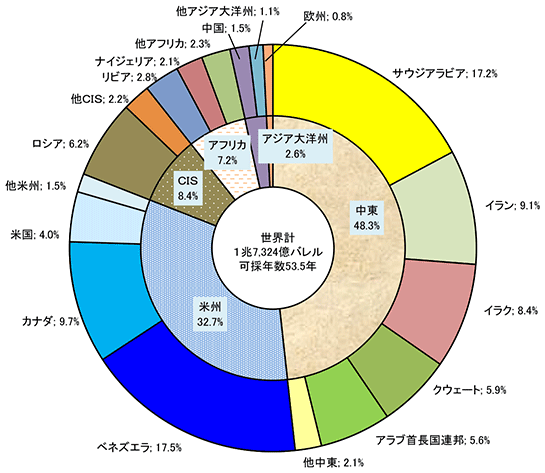

石油の可採年数は約53.5年(出典:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2024/pdf/2_2.pdf)であり、現在の消費ペースで利用し続けた場合、50年余りで枯渇する可能性があります。

その他にも中東地域には世界全体の石油確認埋蔵量の約半分が集中しており、このような資源の偏在は地政学的なリスクを伴います。石油に関して、ベネズエラが世界最大の埋蔵量を持ち(約3,038億バレル)、サウジアラビアやカナダがそれに続きますが、これらの国々の安定性や政策に大きく依存している点も課題です。

また石炭、石油、ガスなどの化石燃料の燃焼は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを最も排出しています。IPCCの「第6次評価報告書」によると、化石燃料由来の二酸化炭素の割合は全体の4分の3以上と、まだまだ多く、このままのペースで排出し続けると、地球の気温がさらに上昇するだけでなく、海面水位も上昇し、地球上のあらゆる場所で影響が出ます。

こうした背景から、石油依存を減らし、限りある資源を効率的に活用するために、資源の循環的利用を前提とした循環型社会の実現が急務となっています。

循環型社会を実現するためには、国や企業の施策だけでなく、一人ひとりの行動が大きな意味を持ちます。たとえば、以下のような取り組みはすぐに実践可能です。

| 取り組み | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 使い捨てを減らす(Refuse・Reduce) | ・コンビニや飲食店で不要なプラスチック製品を受け取らない ・詰め替え用商品を選ぶ | 廃棄物の削減、資源消費の抑制 |

| 繰り返し使う・修理する(Reuse・Repair) | ・衣類や家具をすぐに捨てない ・修理・リユースを心がける | 製品寿命の延長、資源消費の抑制 |

| 分別・リサイクルに協力する(Recycle) | ・自治体の分別ルールに従う ・リサイクルボックスを活用する | 資源を再び社会に戻し循環を促進 |

| 省エネ行動を心がける | ・節電や節水を日常的に意識する | CO₂排出削減、環境負荷の低減 |

こうした身近な取り組みを積み重ねることで、循環型社会の基盤は大きく強化されます。

「私たちにできること」を意識して行動に移すことが、持続可能な未来につながる第一歩です。

最近では、従来の3Rに加え、リフューズ(拒否)やリペア(修理)を含めた5Rの実践が注目されています。

循環型社会を実現するためには、上述した「なぜ」今取り組むべきかという背景とその実践方法を理解した上で、企業としての意識改革、新たな取り組みにチャレンジできることが望ましく、そうすることによって、消費者の意識も変わり、より地球環境を考慮した循環型社会の実現につながるでしょう。

エシカル・サステナブル分野の知見と実践を基盤に、情報発信・プロジェクト推進に携わるフリーランス。外資系広告代理店で10年以上、営業・翻訳・資料作成・プロジェクト進行に従事。退職後は環境問題に意識を向け、エシカルコンシェルジュ認定を取得し、サステナブルアイテムのショップも運営。広い視野で全体最適を図り、冷静かつ柔軟に課題解決へ導く力に強みがある。