\当サイトおすすめNo.1サイト/

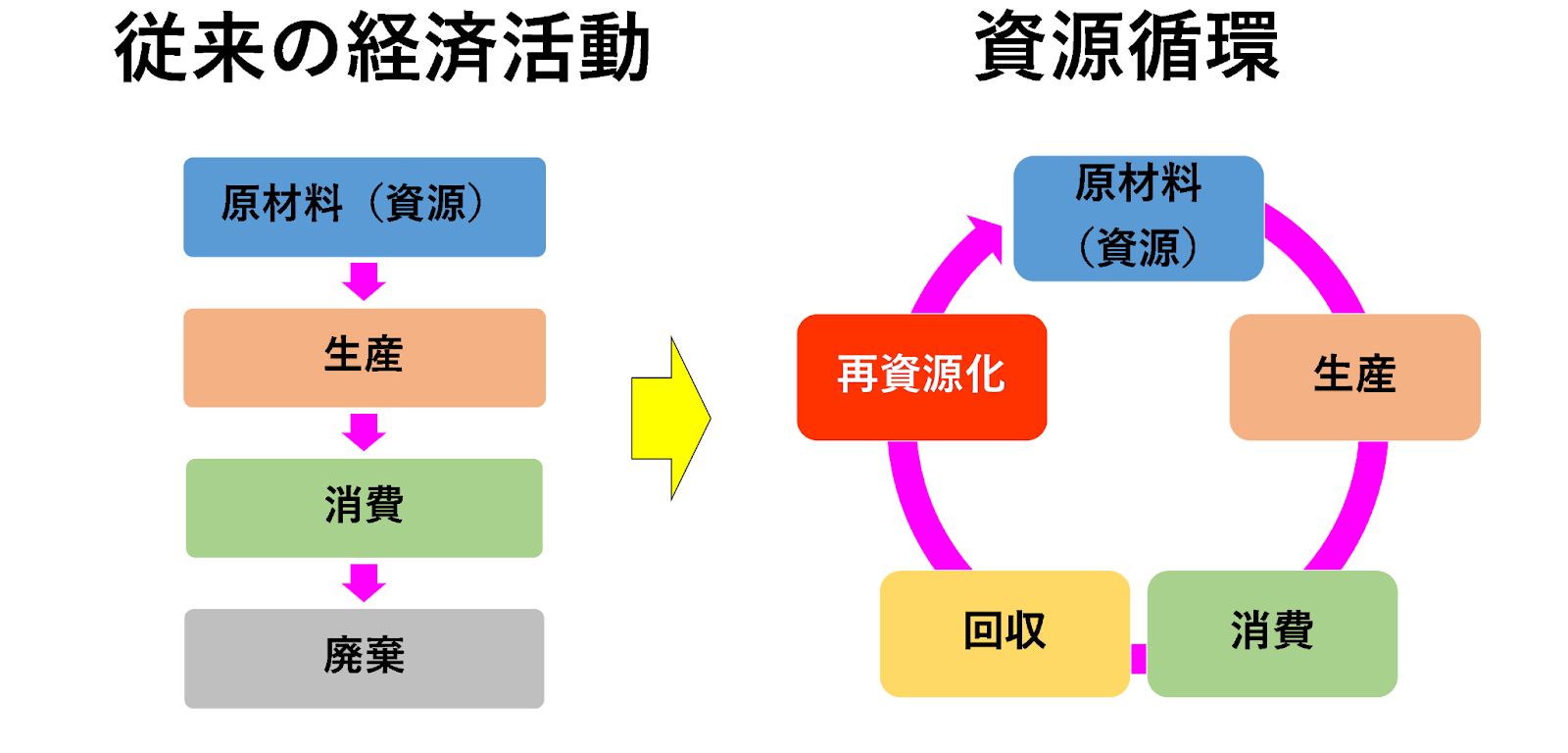

資源循環とは、製品や材料を使い終わった後も廃棄せず、再利用やリサイクルを通じて資源として活用し続ける仕組みのことです。これにより、資源の無駄遣いを防ぎ、廃棄物を減らして環境への負担を軽減します。

この記事では、資源循環の概要とリサイクルやサーキュラーエコノミーとの違い、資源循環に欠かせない3Rの取り組み事例も解説します。

従来の経済は大量生産・大量消費・大量廃棄の構造(直線型経済)に基づいており、その結果、温室効果ガス排出量の増加による大気汚染やプラスチックの海洋汚染などが問題視されるようになりました。

ここからは、資源循環の定義とリサイクル等との違いを解説します。

資源循環とは、製品の製造から使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて、廃棄物をできるだけ減らし、再使用(リユース)・再生利用(リサイクル)・熱回収(リカバリー)などを通じて資源を効率的に活用する仕組みを指します。

英語では “Resource Circulation”(リソース・サーキュレーション)と表記され、日本語の読み方はしげんじゅんかんです。

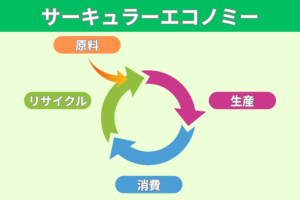

国際的な文脈ではCircular Economy(サーキュラーエコノミー) という概念の一部としても位置づけられ、資源循環はその基盤となる考え方です。サーキュラーエコノミーの概要は以下の記事でご確認いただけます。

資源循環の基本的な意味は、資源を繰り返し利用し、廃棄物を最小限に抑える仕組みです。しかし、強調するポイントによって以下のように表現が変わります。

| 言い換え | 概要 | 特徴・使用分野 |

|---|---|---|

| 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい) | 3R(リデュース・リユース・リサイクル)を軸に持続可能な社会を目指す概念 | 環境政策で広く使用 |

| リサイクル/リユース | 廃棄物を再び原料や製品として活用すること | 資源循環の一部を示す狭義の表現 |

| 循環型経済(じゅんかんがたけいざい) | Circular Economy(サーキュラーエコノミー)の訳。経済活動全体で資源を循環 | 国際的・経済的な枠組みで使用 |

| 資源の有効活用/省資源 | 資源の無駄を省き効率的に利用することに重点 | ビジネス・技術分野で使用 |

| クローズドループ(Closed Loop) | 製品や資源を廃棄せず、製造から再利用・再生まで循環させる仕組み | 国際的に用いられる技術的用語 |

このように、「資源循環」は使う場面によってニュアンスが異なり、環境政策、ビジネス、技術などの領域で適切に使い分けることが重要です。

資源循環とリサイクルの大きな違いは、廃棄物を出すことが前提かどうかにあります。これはリサイクルのアプローチが廃棄後に限定されることにあります。以下の表では、資源循環とリサイクルの手法や目的などを比較いただけます。

| 資源循環 | リサイクル | |

|---|---|---|

| 手法 | 製品ライフサイクル全体を通じて資源の循環を目指す | 廃棄物を分別し、再利用可能な資源を回収・再加工する |

| 目的 | 廃棄物を出さない仕組みを構築し、資源の効率的活用を実現 | 廃棄物の中から再利用可能なものを資源化する |

| 前提条件 | 廃棄物を極力出さないことを前提 | 廃棄物が発生することを前提とする |

| 適用範囲 | 設計、製造、消費、廃棄まで全てのプロセス | 廃棄物処理の一環として適用 |

| 資源の活用度 | すべての資源を効率的に再利用し循環させることを目指す | 再利用可能な廃棄物のみを対象とする |

| 持続可能性 | 資源消費量と廃棄物排出量を大幅に削減 | 廃棄物削減や資源利用効率向上に一定の効果がある |

どちらも資源の無駄を減らす点では共通していますが、資源循環は開発段階から再利用などを視野に入れて製品の設計などに取り組むため、資源の使用量を減らし、廃棄物削減により高い効果を発揮します。

資源循環はサーキュラーエコノミーの取り組みの一部です。

より広い概念であるサーキュラーエコノミーが未来の経済の姿を示しており、資源循環はそれに向かう取り組みと位置付けられています。以下では資源循環とサーキュラーエコノミーの比較をご確認いただけます。

| 観点 | 資源循環 | サーキュラーエコノミー |

|---|---|---|

| 主な対象 | 廃棄物や使用済み資源の再利用 | 製品ライフサイクル全体 |

| 主な手段 | リユース・リサイクル | 設計段階からの循環設計、新ビジネスモデル |

| ゴール | 資源の有効活用、廃棄物削減 | 廃棄物ゼロの経済システム、持続可能な社会 |

| 範囲 | 環境対策的色合いが強い | 経済システム全体の転換を目指す |

資源循環とは、使用済みの製品や廃棄物を再利用・リサイクルすることで、資源を有効活用しようとする考え方や仕組みそのものを指します。一方でサーキュラーエコノミー(循環型経済)は、資源を廃棄せず、可能な限り長く循環させて価値を最大化する新しい経済システムの概念です。

資源循環の取り組みが重視されている理由は、廃棄物問題などの解決手段になる可能性が挙げられます。

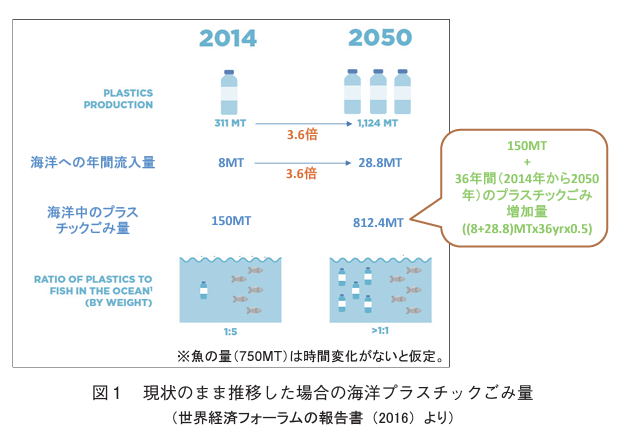

たとえば、プラスチック使用量の削減や循環型製品の普及などで、資源循環が実現すれば海洋へのプラスチックごみの流出を抑えることが可能となります。

2014年時点で世界全体で毎年約800万トン(ジェット機5万機分の重さに相当)のプラスチックごみが海洋に流出しているとの報告があり、このままでは2050年には海洋中のプラスチックごみの量が魚の総量を超えると警告されています。

資源循環は理念だけでは機能せず、具体的な仕組みや行動に落とし込むことによって初めて実効性を持ち、企業の製造工程から日常生活に至るまで、あらゆる場面で資源を無駄にせず循環させる工夫が求められています。

ここでは、資源循環の具体的な取り組み内容を解説します。

資源循環を進めるうえで基本となるのが、3R(リデュース・リユース・リサイクル)です。

| 手法 | 個人向けの取り組み例 | 企業向けの取り組み例 |

|---|---|---|

| リデュース(Reduce) | マイバッグやマイボトルの利用、簡易包装の商品を選ぶ、省エネ家電を使う | 製品や包装の軽量化、過剰包装の削減、省資源設計の導入 |

| リユース(Reuse) | 詰め替え用製品の利用、リユース容器や古着の再利用、リサイクルショップの活用 | 家電部品や製造資材の再利用、リユース容器の導入、シェアリングサービスの展開 |

| リサイクル(Recycle) | ペットボトルや缶・ビンの分別回収、古紙や食品トレーのリサイクル | 回収したプラスチックの再資源化、再生繊維や再生材の活用、マテリアル・ケミカルリサイクル設備の導入 |

これらの実践は、環境負荷を抑えるだけでなく、原材料コストの削減や企業のESG評価の向上にもつながります。

また、自治体や企業だけでなく、消費者がマイバッグやリユースボトルを選ぶといった日常的な行動も、3R推進の一部として大きな役割を果たしています。

つまり、3Rは社会全体で資源循環を加速させるための最も身近で効果的なアクションなのです。

資源循環を進めるうえで重要なのは、製品の製造から流通に至る過程でいかに資源を無駄なく活用するかです。製造段階では、原材料の使用量削減や副産物の再利用、省エネルギー設備の導入などが効果的です。

| 手法 | 具体例 |

|---|---|

| 単一素材化によるリサイクル容易化 | プラスチック製品を単一素材で設計し、廃棄量を抑える |

| 包装材の軽量化 | 不要な資材を削減し、製品輸送時の重量を減らす |

| リユース容器の導入 | 繰り返し利用可能な容器を採用し、使い捨て資材を削減 |

| 物流の最適化 | AIやIoTを活用して配送ルートや在庫管理を効率化し、燃料消費量やCO₂排出を削減 |

このように、製造・流通の各段階で効率化を図ることは、資源循環の実効性を高めるだけでなく、企業のコスト削減やブランド価値の向上にも直結します。

いくら製造や流通で資源効率化が進んでも、最終的に消費者が適切に利用・処分しなければ、循環の輪は途切れてしまいます。そのため、日常の中で資源の寿命を延ばし、以下のような廃棄を減らす工夫が求められています。

| 取り組み手法 | 取り組み例(個人) | 取り組み例(企業) |

|---|---|---|

| リユース・詰め替え製品の利用 | 詰め替え用シャンプーや洗剤の利用、リユース容器の選択 | 詰め替え製品の提供やリユース容器の販売促進 |

| 分別回収の徹底 | ペットボトルや食品トレーを正しく分別、家庭ごみの資源回収への協力 | 分別ルールをわかりやすく表示、オフィスや店舗での回収ボックス設置 |

| 長寿命・修理可能な製品の選択 | 耐久性の高い製品を選ぶ、修理して使い続ける | 修理サービスの提供、スペア部品の販売、長期保証制度の導入 |

このように、消費段階での工夫は単なる個人の意識改善にとどまらず、企業の販売戦略や自治体の回収システムとも密接に結びついています。

小さな選択の積み重ねが、循環型社会の基盤を支える力となります。

資源循環は、限りある資源を守り、持続可能な未来を築くために、世界中で取り組むべき重要な課題です。

ここでは、資源循環における世界の主な取り組みを紹介します。

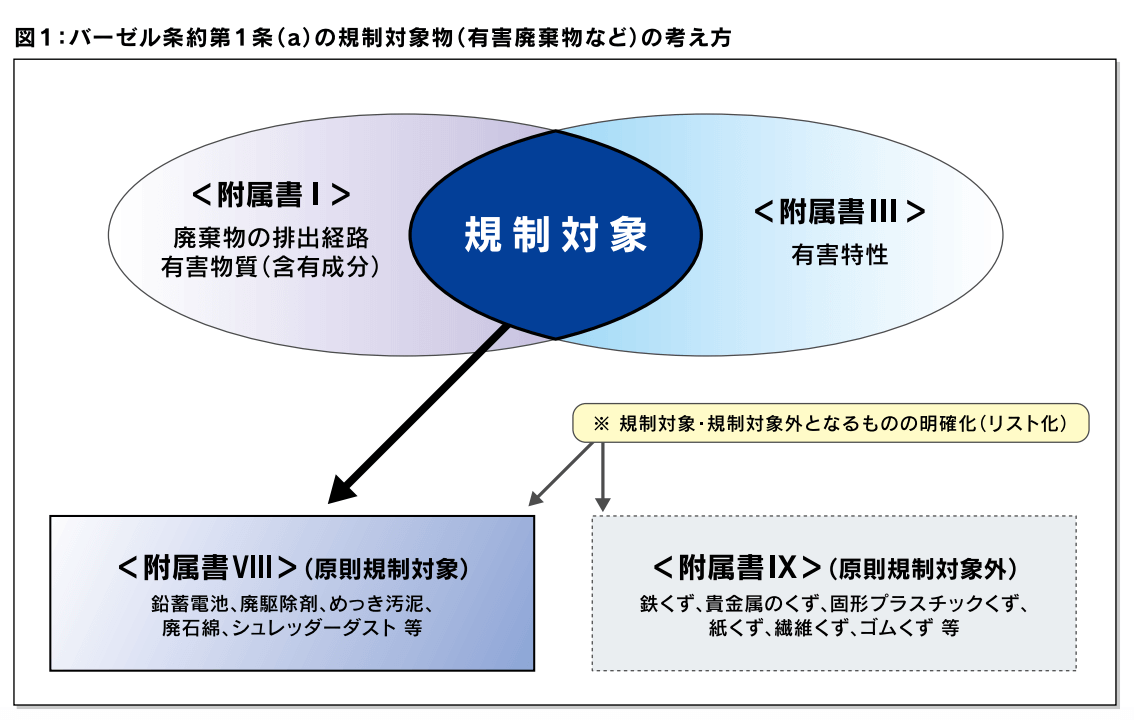

バーゼル条約(正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関する条約)は、有害廃棄物が環境や人体に悪影響を及ぼすことを防ぐため、原産国と処理国の双方の事前承諾を義務づけ、輸出や輸入を厳しく管理する国際条約です。1989年に採択され、1992年に発効し、190を超える国と地域が加盟しています。

出典:https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/index.html?utm_source=chatgpt.com

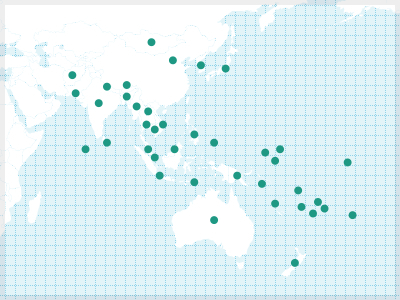

アジア太平洋3R推進フォーラムは、アジア各国での3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進を目的とした国際的な組織で、日本の提案に基づき2009年11月に設立されました。主な活動は以下の通りです。

2023年2月時点で、アジア太平洋各国約40か国の政府や国際機関、民間企業、研究機関、NGOなどが参加しています。

ここでは、日本国内における資源循環に関する主な取り組みを解説します。

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、プラスチックに係る資源循環を促進するため、以下の内容が定められています。

以下は法律に基づく主要な措置内容です

| 個別の措置事項 | 詳細 | |

|---|---|---|

| 設計・製造段階 | 環境配慮設計指針の策定 | 製造事業者が環境配慮型製品を設計・製造するための指針を策定 |

| 認定制度の導入 | 指針に適合した製品を認定し、認定製品を国が率先して調達 | |

| リサイクル材の利用支援 | リサイクル素材利用のための設備投資を支援 | |

| 販売・提供段階 | ワンウェイプラスチックの合理化 | 小売やサービス業者に判断基準を策定し、指導や助言を実施 |

| 違反時の措置 | プラスチック提供が多い事業者には、勧告、公表、命令を行う場合がある | |

| 排出・回収・リサイクル段階 | 市区町村による分別収集と再商品化 | 市区町村と再商品化事業者が連携し、容器包装リサイクル法を活用した再商品化計画を作成 |

| 事業者による自主回収 | 製造・販売事業者が製品の自主回収と再資源化計画を作成し、認定を受けた場合、廃棄物処理法の業許可が不要となる | |

| 排出事業者の取り組み強化 | 排出抑制や再資源化の判断基準を策定し、指導・助言を実施。多量排出事業者には勧告や命令も可能 | |

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律はプラスチック資源の効率的な利用を図り、廃棄物を減らすことで環境への負荷を軽減する重要な役割を果たしています。

製造・販売から排出・再資源化までの各段階で具体的な指針が設けられ、事業者や市区町村が一体となって取り組む仕組みが特徴です。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」は、食品廃棄物の抑制・減量と食品循環資源の再生利用、熱回収を推進するために制定された法律です。

この法律の目的は、食品廃棄物の削減と資源の有効活用を通じて、廃棄物処理の負担軽減と環境保全に貢献することです。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の目的は以下のとおりです。

| 食品廃棄物の抑制・減量 | 食品の売れ残りや食べ残し、製造過程で発生する食品廃棄物の発生を抑え、減量を目指す |

|---|---|

| 最終処分量の削減 | 埋立地などでの廃棄物最終処分量を減らす |

| 再生利用の推進 | 食品廃棄物を飼料や肥料の原材料として再利用 |

| 食品関連事業者の取り組み促進 | 製造・流通・外食などの食品関連事業者による再生利用を積極的に進める |

具体的な再生利用を促進するための措置を以下のように定めています。

| 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者 | 再生利用を促進するため、食品廃棄物の委託先となる事業者に登録制度を設置廃棄物処理法や肥料取締法、飼料安全法に基づき、特例を講じることで効率的な再生利用を支援 |

|---|---|

| 食品関連事業者 | 再生利用事業計画の作成と認定計画的な再生利用を促進廃棄物処理法や肥料取締法、飼料安全法に基づく特例を適用し、再生利用を円滑化 |

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律は、食品廃棄物の削減と再生利用を強化することで、資源の循環的な利用を促進します。

食品関連事業者と肥飼料製造事業者、農林漁業者が連携することで、廃棄物の発生抑制から再生利用までを一貫して進める仕組みを構築しています。

参考:農林水産省 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の概要

リサイクル関連法令は、対象物品ごとの特性に応じて具体的な規則を定め、資源循環型社会の実現を目指しています。

リサイクル関連法令は、対象とする物品や廃棄物の種類に応じて、それぞれの特性や処理方法に最適な規則を設けています。

そのため、以下のように対象に応じて個別の法律が制定されています。

| 法律名 | 目的 |

|---|---|

| 廃棄物処理法 | 廃棄物の排出抑制と適正処理を通じ、環境汚染を防止しつつリサイクルを含む廃棄物処理を効率化 |

| 資源有効利用促進法 | 廃棄物の排出抑制と適正処理を通じ、環境汚染を防止しつつリサイクルを含む廃棄物処理を効率化 |

| 容器包装リサイクル法 | 容器包装廃棄物を市町村が分別収集し、製造業者や利用業者が再商品化することで廃棄量を削減 |

| 家電リサイクル法 | 廃家電を小売業者が回収し、製造業者が再資源化する仕組みを構築し、家電廃棄物の再利用を推進 |

| 食品リサイクル法 | 食品廃棄物の発生抑制と肥料・飼料化による再利用を推進し、食品ロスを削減 |

| 建設リサイクル法 | 建築物の分別解体や建設廃材の再資源化を義務化し、建設業界での廃棄物削減を促進 |

| 自動車リサイクル法 | 使用済み自動車のフロン回収、解体、エアバッグやシュレッダーダストの再資源化を通じて、自動車廃棄物を適正処理 |

| 小型家電リサイクル法 | 使用済み小型電子機器を認定事業者が回収し、貴金属やレアメタルの再資源化を促進 |

これらのリサイクル関連法令は、廃棄物の適正処理や再資源化を進めることで、環境負荷の軽減や資源の有効活用に役立てられます。

循環型社会形成推進基本法とは、循環型社会の形成に向けた実効ある取り組みを推進することを目的とし、2000年に定められた法律です。

| 循環型社会形成推進基本法の目的 |

|---|

| ・廃棄物の排出量を減らし、環境への負荷を軽減 ・使用済み製品や資材を廃棄せず、繰り返し利用する仕組みを構築 ・廃棄物を資源として再利用し、循環的な資源利用を実現 ・埋立地への負担を軽減し、最終処分場の使用年限を延ばす ・資源循環を基盤とした経済の持続可能な発展を促進 |

日本では、1998年時点において資源循環を基盤とした経済の持続可能な発展が高水準で推移しており、リサイクル率は一般廃棄物(約10%)、産業廃棄物(約42%)と低く、リサイクルに関する推進が求められます。

また、1998年度の最終処分場の残余年数は、一般廃棄物で8. 8年、産業廃棄物で3. 1年と試算されたこともあり、廃棄物処理施設の立地も懸念されています。

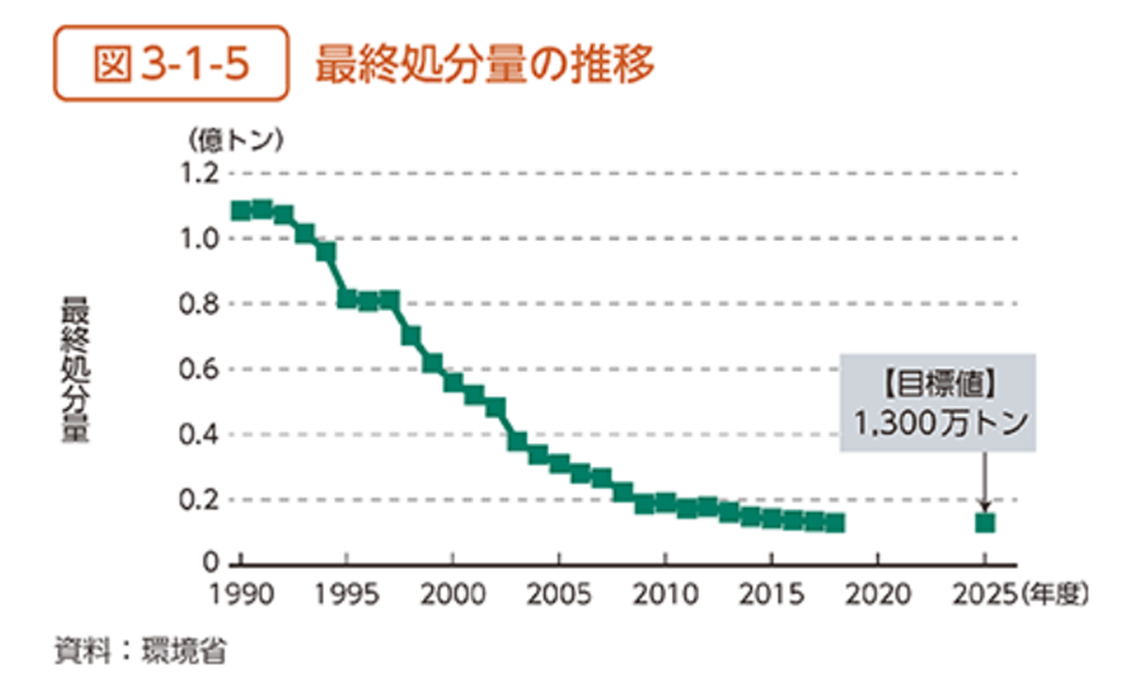

しかし、さまざまな取り組みの成果もあり、最終処分量は、1990年時点で約1億8万トンでしたが、2018年には約1,300万トンにまで減少しています。

さらに、2025年度には、1,300万トンを目標値に設定しており、現状を維持する形となっています。

循環経済パートナーシップは、循環経済への理解を深め、その取り組みを促進することを目的に、官民の連携強化を図るために設立された組織であり、環境省、経済産業省、経団連を中心に構成され、賛同する企業や団体が参加しています。

参加は無料で、目的に共感するすべての企業や団体が加入可能です。

循環経済パートナーシップでは、以下のような活動を通じて、参加団体の循環経済への取り組みを支援しています。主な活動内容は、以下のとおりです。

| 国内外の最新情報の共有 | 循環経済に関する政策、事例、技術動向など、最新の情報を提供 |

|---|---|

| 事例紹介とイベント開催 | 事例集や企業・消費者向けイベントを通じて、各企業の取り組みを広く発信他企業の事例を参考に、新たな取り組みを導入する機会を提供 |

| 官民の意見交換会 | 定期的に開催される会合で、循環経済を効果的に推進するための官民の意見交換を実施 |

循環経済パートナーシップは、単なる情報共有の場にとどまらず、官民が協力して循環経済を推進するための実践的なプラットフォームとして機能しています。

参加企業や団体が知識を共有し、新たな連携を生み出すことで、循環経済の実現に向けた社会全体の取り組みを加速させています。

日本における資源循環に関する課題には、技術的な問題や規制・施策の整備が挙げられます。

| 日本における資源循環に関する課題 |

|---|

| ・リサイクル技術の開発と活用 ・動脈産業と静脈産業の連携 ・サーキュラーエコノミー市場の拡大と対応 |

ここでは、日本における資源循環に関する課題を解説します。

製品の再資源化を目指しても、技術や運用が不足していれば、資源循環の実現は困難になります。より具体的な課題は、以下のとおりです。

製造業者が再資源化を前提とした製品を開発しても、対応するリサイクル技術が不十分であれば、資源の循環は成り立ちません。

たとえば、多層プラスチック素材や複合材料のような、そもそもリサイクルが難しい素材であれば、製品設計から見直しを図らなければリサイクル自体が困難な場合があります。

その他にも最新のリサイクル技術を持つ企業であっても、効率的な回収システムや経済的な運用体制が確立されていなければ、その技術を十分に生かすことはできません。

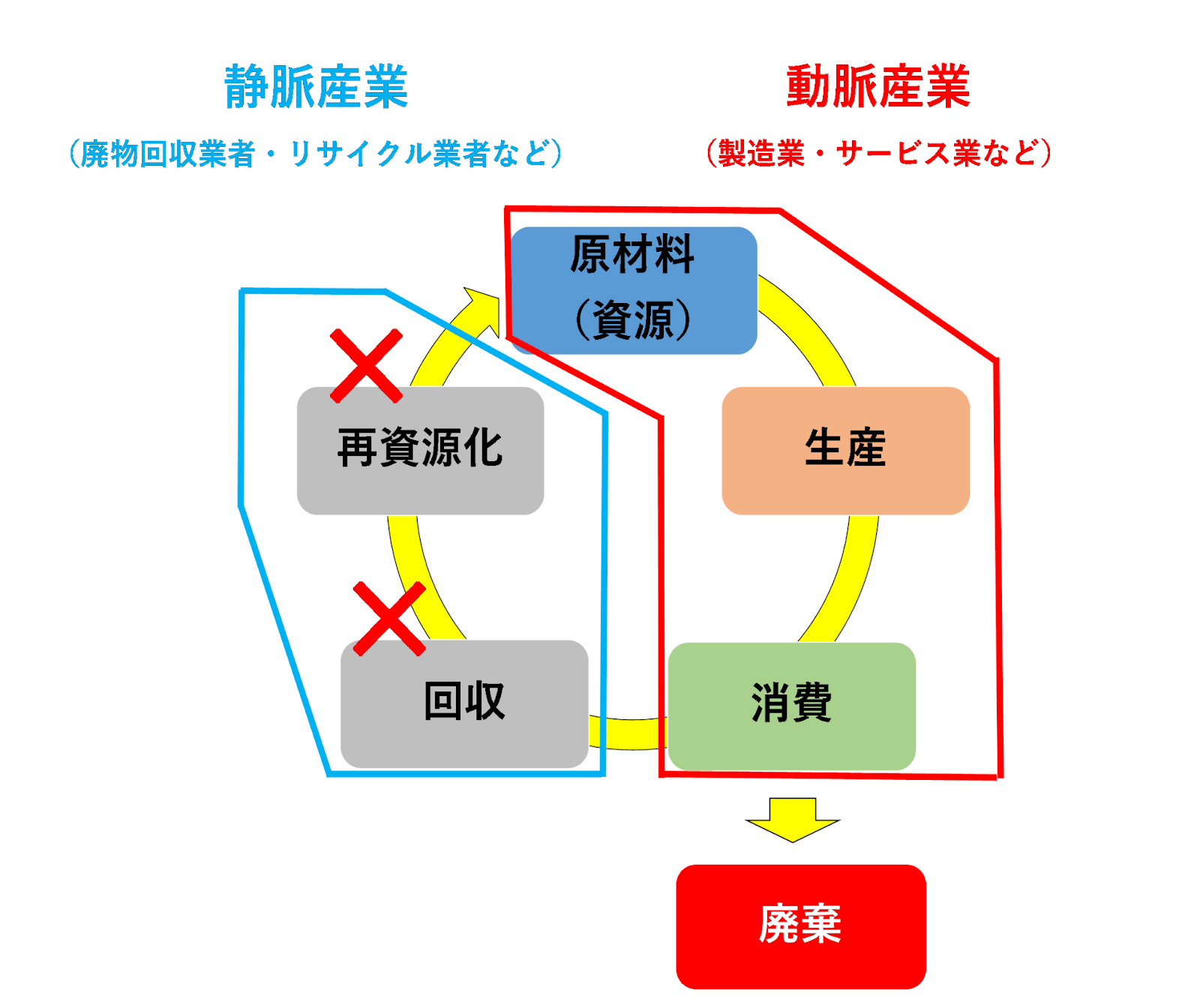

資源循環型社会を実現するためには、動脈産業(製造業やサービス業など)と静脈産業(廃棄物処理業やリサイクル業など)の連携が不可欠です。しかし、現状では両者の連携には以下の課題が存在します。

| 技術的なミスマッチ | 動脈産業が開発する新製品が静脈産業の技術やインフラに対応していないケースが多い |

|---|---|

| 双方の連携不足 | 動脈産業と静脈産業が製品設計や廃棄物の特性に関する情報を十分に共有されておらず、連携がスムーズに進まない |

| 経済性の課題 | 動脈産業と静脈産業の双方にとって経済的なメリットが薄い場合、連携が進みにくい |

たとえば、動脈産業がリサイクル可能な新しいプラスチック製品を開発したとしても、その製品を適切に分別・回収し、再資源化する技術やインフラが静脈産業側に整っていなければ、資源は循環せず、最終的には埋め立てや焼却に回ってしまいます。

逆に、静脈産業が高度なリサイクル技術を持っていても、動脈産業がリサイクルしやすい製品設計を行わなければ、その技術を十分に活用することはできません。

資源循環の仕組みを効果的に機能させるためには、動脈産業と静脈産業が互いに情報を共有し、製品設計から廃棄物処理まで一貫して連携できるネットワークを構築することが必要です。

血液が動脈と静脈を通じて体内を循環するように、両者が相互に補完し合う関係を築き、資源の循環効率を最大化することが求められます。

世界各国で持続可能な社会の実現を目指す取り組みが進む中、静脈産業(廃棄物処理やリサイクル業など)の競争はさらに激化することが予想されています。

日本がサーキュラーエコノミー市場で競争力を維持し、グローバルな基準に適応するためには、以下のような取り組みが求められます

| リサイクル技術の強化 | 高度なリサイクル技術を開発・導入し、複雑な素材や構造を持つ製品にも対応できる体制を構築 |

|---|---|

| 政策と企業の連携 | サーキュラーエコノミーを推進する政策を整備し、企業にとって有利な環境を提供する例:リサイクル製品の優先調達や補助金制度の拡充など |

| 国際基準への対応 | サプライチェーンにおける循環資源の利用基準や環境基準に適合する製品設計・製造を進める |

| デジタル技術の活用 | デジタル技術を利用して廃棄物の追跡や資源の効率的な流通を目指す |

実際に、サーキュラーエコノミーの国内市場は、以下のように拡大すると試算されています。

| 2020年 | 50兆円 |

|---|---|

| 2030年 | 80兆円 |

| 2050年 | 120兆円 |

また、世界全体のサーキュラーエコノミー市場も、2030年には4.5兆ドル、2050年には25兆ドルまで拡大すると予想されています。国や企業が連携し、資源循環の強化と国際基準への適応を加速させる必要があります。

この記事では、資源循環の概要、リサイクルやサーキュラーエコノミーとの違い、そして資源循環に欠かせない3R(リデュース・リユース・リサイクル)の重要性について解説しました。

移住の窓口「真庭市交流定住センター」に勤務しながら、稲作農家、環境学習の講師としても活動。水質分野やSDGsを中心に、小中学校での出前講座や講演活動に取り組んでいる。