\当サイトおすすめNo.1サイト/

サーキュラーエコノミー(循環型経済)やリサイクルの重要性は、原材料価格の高騰や環境規制の強化が進む現在、ますます高まっています。

本記事では、従来の「使い捨て型経済(線形経済)」と比較しながら、サーキュラーエコノミーの考え方を紹介します。また、リサイクルの活用事例や、企業が実際に取り組めるステップもあわせて解説します。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは、廃棄物を資源として再利用し、製品や素材を可能な限り長く使い続ける経済の仕組みです。従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済モデルを見直し、持続可能性を高めることを目指すものです。【環境省「有識者に聞く循環経済(サーキュラーエコノミー)について」https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/feature-05.html#what(2025年6月20日閲覧)】。

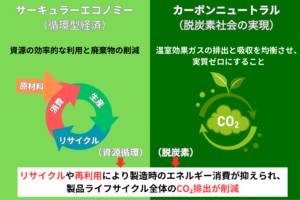

サーキュラーエコノミーでは、「原料→生産→消費→リサイクル→原料」という循環のサイクルを維持することが基本になります(図①)。製品や素材を長く活用し、廃棄物を資源として再利用するのが特徴です。この仕組みを理解するには、従来の「線形経済」との違いを押さえておくことが有効です。

サーキュラーエコノミーでは、製品や資源をできるだけ長く使い、廃棄物や副産物も再資源化することを目指します。従来の3R(Reduce, Reuse, Recycle)は、地球環境保全のための環境行動がメインでしたが、サーキュラーエコノミーは経済活動として資源を循環させます。

サーキュラーエコノミーは地球規模で深刻化する資源問題・環境問題・経済の持続可能性の課題に対する包括的な解決策として全世界で求められています。

株式会社廃棄物工学研究所によれば、世界の廃棄物量は2020年の141.2億トンから、2050年には320.4億トンに達すると予測されています(図2)。

この急激な増加は、埋立地の不足や環境汚染の深刻化を招く懸念があり、サーキュラーエコノミーへの移行が急務となっています。

従来の線形経済(リニアエコノミー)は、大量生産・大量消費・大量廃棄が前提となるため、資源の枯渇リスクや環境汚染、廃棄物の増大といった課題を放置し続けることになります。

以下の表①では、サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーが資源の使い方や環境への影響においてどのように異なるかを示しています。

特に、廃棄物や環境負荷に対する考え方の違いが顕著であり、企業が持続可能性を重視する理由がここにあります。

表① サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの比較

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 資源 | 循環利用 | 大量消費 |

| 生産 | 必要に応じた生産 | 大量生産 |

| 消費 | 必要なものを必要な分だけ使う、適切な消費 | 大量消費 |

| 廃棄 | 最小限の廃棄 | 大量廃棄 |

| 環境負荷 | 低い | 高い |

| 持続可能性 | 高い | 低い |

企業が長期的な事業継続性を確保するためには、リニアエコノミーの限界を認識し、資源効率を根本から見直す必要があります。

経済産業省は、社会全体が資源を循環的に利用する仕組み=「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行を強く促進しています。経済産業省の定義からみたサーキュラーエコノミーの全体像は、以下のとおりです。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 資源効率の追求 | 製品設計から廃棄を見据え、 再資源化や再利用可能な仕組みを取り入れる |

| 関係者の連携 | 自治体・企業・支援団体・研究機関が協働し、 地域独自の資源循環ネットワークを構築。 |

| 政策的支援 | 経済産業省は資源自律を掲げた新たな成長戦略や、 「循環経済ビジョン2020」などの政策で 制度整備や資金面の後押しを行う |

国全体としても、2020年に策定された 「循環経済ビジョン2020」 をもとに、資源効率の向上やライフサイクル全体での「循環性」をデザインすることを目指しています。

サーキュラーエコノミーとリサイクルは、どちらも資源の有効活用という点では共通していますが、その範囲や考え方に大きな違いがあります。図③に示すように、サーキュラーエコノミーは原材料の投入から廃棄に至るまでの循環を重視する一方、リサイクルはその一部を担う仕組みであることがわかります。

両者の違いを「廃棄物の扱い」「設計思想」などの観点から整理したものが、表②です。

この比較からも、サーキュラーエコノミーの方が製品ライフサイクルの上流段階まで対象としていることが読み取れます。

表② サーキュラーエコノミーとリサイクルの比較

| サーキュラーエコノミー | リサイクル | |

|---|---|---|

| 廃棄物の扱い | そもそも廃棄物を発生させない | 発生した廃棄物を減らす、再利用する |

| 製品設計 | 長く使える、修理しやすい、リサイクルしやすい設計 | リサイクルしやすい素材を使う |

| 製品利用 | シェアリングエコノミーなど、利用方法の工夫 | 再利用を促進 |

| 経済活動 | 新たなビジネスモデルの創出 | 廃棄物処理のコスト削減 |

両者の大きな違いは、「廃棄物を前提とするかどうか」という考え方にあります。

サーキュラーエコノミーは、製品設計や流通の段階から廃棄物を出さないことを目指すのに対し、リサイクルは発生した廃棄物を処理する手法として機能します(図③・表②を参照)。

サーキュラーエコノミーが経済システム全体の構築を指し、リサイクルはその実現手法のひとつであることから、サーキュラーエコノミー導入の一環としてリサイクルを積極的に組み込むことが可能です。

以下の動画では、リサイクルを手法として取り入れたサーキュラーエコノミーの取り組み事例をご確認いただけます。

もちろんサーキュラーエコノミーの実現には、リサイクル技術の向上だけでなく、製品設計、生産、消費、廃棄といったあらゆる段階での取り組みが不可欠です。リサイクルはその重要な要素技術のひとつであり、資源循環の重要な役割を担っています。

3Rとは、Reduce(リデュース:廃棄物削減)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再資源化)の頭文字をとったもので、主に廃棄物処理の段階に重点を置いた実践的な手法です【3R推進協議会「3Rについて」https://www.3r-suishinkyogikai.jp/intro/3rs/(2025年6月20日閲覧)】。

一方、サーキュラーエコノミーは、製品の設計から使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体を対象とし、より構造的かつ包括的な資源循環の「仕組み」として位置づけられます。

図④に示すように、3Rが廃棄物処理フェーズに特化したアプローチであるのに対し、サーキュラーエコノミーはその上流の段階から資源効率を高めることを目指し、3Rを内包するより広範な概念です。

また、表③では両者の目的や適用範囲、具体例を比較しています。これにより、3Rが個別の実践策であるのに対し、サーキュラーエコノミーは企業や社会全体が取り組むべき戦略的な枠組みであることが明確になります。

表③ サーキュラーエコノミーと3Rの比較

| サーキュラーエコノミー | 3R | |

|---|---|---|

| 範囲 | 製品・サービスの設計段階から 廃棄物削減・資源循環 | 廃棄物の発生を前提とした 取り組み |

| 目的 | 資源の循環利用による 持続可能な社会の実現 | 廃棄物削減 |

| 具体例 | 製品の長寿命化設計、 シェアリングサービス | マイバッグ持参、 詰め替え商品利用、資源ごみの分別 |

たとえば、「無印良品」を展開する良品計画では、製品のライフサイクル全体を見据えた取り組みが行われています。代表的なのが、「ReMUJI(リムジ)」という衣料品リユース事業で、回収した自社製品を染め直しやリメイクして再販する取り組みです(図⑤)。

また、使用済み家具の回収と再販売、プラスチック製品の素材転換(再生PETやバイオマスプラスチックの活用)なども進められています【良品計画「サスティナビリティ」https://www.ryohin-keikaku.jp/sustainability/environment/waste/(2025年6月20日閲覧)】。

これらの活動は、リユースやリサイクルといった3Rに基づきつつも、製品設計段階から循環を前提にするという点で、サーキュラーエコノミーの理念にも通じてています。単なる回収・再利用にとどまらず、製品の設計・製造・販売・使用・再資源化までを見渡す全体設計が実践されているのです。

つまり、3Rは対処的な実践策であるのに対し、サーキュラーエコノミーは構造的な資源循環の仕組みであり、3Rを内包しつつ、それを超える広がりと戦略性をもつ概念といえます。

シェアリングエコノミーは、サーキュラーエコノミーの考え方を体現した一例といえます。

インターネットを通じて個人間でモノや場所、スキル、時間などを共有することで、現状の資源を有効活用し、廃棄物の発生を抑えながら経済活動を活性化します。

具体的には、シェアリングエコノミーは以下の5つの領域に分類できます。

表④ シェアリングエコノミーの分類とサービス例

| 領域 | サービス例 |

|---|---|

| 空間(Space) | 民泊、ホームシェア、駐車場シェアリング |

| スキル(Skill) | 家事代行、子育てシェア、クラウドソーシング |

| 移動(Mobility) | カーシェアリング、ライドシェアリング、シェアリングサイクル |

| お金(Money) | クラウドファンディング |

| モノ(Goods) | フリマアプリ、レンタルサービス |

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を出さない生産システムの構築を目指すのに対し、シェアリングエコノミーは消費段階でモノの利用効率を高めることで廃棄物の発生を防ぎます。

表④であげたように、シェアリングエコノミーは「空間」「スキル」「移動」など多様な領域で展開されており、モノの利用効率を高める点でサーキュラーエコノミーの消費段階を支える役割を果たしています。上記のサービスは、消費者同士(CtoC)で取引されることが多く、生活の中で手軽にサーキュラーエコノミーを実践できるというメリットがあります。

たとえば、使っていない部屋を貸し出すことで遊休資産を有効活用したり、車や自転車を共有することで新たな購入を控えることができます。

このように、シェアリングエコノミーはサーキュラーエコノミーの消費面を支える重要な役割を担っています。

サーキュラーエコノミーにおける循環の仕組みは、リサイクルだけにとどまりません。使用後に廃棄して資源化するのではなく、製品を長く使う・繰り返し利用する・共有するといったアプローチも有効な手段とされています。

たとえば、リースやシェアリングサービスは典型的な例です。自動車やオフィス機器を「所有」から「利用」へと切り替えることで、製品寿命を延ばすとともに、必要以上の新規生産を抑えることができます。また、家具や衣料品、家電製品などにおいても、再利用やリファービッシュ(再整備)によって廃棄量を削減する動きが広がっています。以下の動画では、リースに関してレンタル・サブスクとの違いを動画でわかりやすくご確認いただけます。

これらの取り組みは、資源効率の向上やCO₂排出削減に直結するだけでなく、利用者にとってもコスト削減や利便性の向上につながるのが特徴です。

リサイクルを補完する多様な選択肢を組み合わせることで、真に持続可能なサーキュラーエコノミーを実現できます。

サーキュラーエコノミーは、従来の大量生産・大量廃棄型の経済モデルに代わる持続可能な選択肢として注目されています。環境保全にとどまらず、資源コストの抑制やブランド価値の向上など、企業活動全体へのメリットが期待されます。

多くの資源を消費し、大量の廃棄物を生み出すリニアエコノミーは地球環境に大きな負荷をかけ、資源の枯渇を招く一因となっています。サーキュラーエコノミーは、この問題に対し、以下のような資源循環の取り組みでアプローチできます。

表⑤ サーキュラーエコノミーにおける資源循環の主な取り組みとその効果

| 取り組み | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 製品の長寿命化 | 設計段階からリサイクル・リユースを考慮 | ・ 廃棄物発生量の抑制 ・資源消費量の削減 |

| 修理・再生 | 使用済み製品の回収・再生 | ・ 資源の有効活用 ・廃棄物発生量の抑制 |

| 廃棄物からの資源・エネルギー回収 | 廃棄物からの新製品製造、エネルギー利用 | ・ 資源の有効活用 ・廃棄物削減 |

表⑤に取り上げた取り組みそれぞれの実務例として、以下のような具体的な企業の取り組みがあげられます。

まず「製品の長寿命化」では、パナソニックが設計段階から環境配慮やリユース性を考慮した「製品環境アセスメント」を導入しています(図⑥)。

開発の初期段階で、省エネ性能や再生資源の利用率などを評価する仕組みを整え、製品寿命の延伸と環境負荷の低減を同時に実現しています。【Panasonic Group「環境配慮商品・工場 – 環境への取り組み」https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/environment/green-products.html(2025年6月21日閲覧)】

「修理・再生」の分野では、アップルが展開する「Apple Certified Refurbished(認定整備済製品)」が知られています(図⑦)。

使用済みのiPhoneなどを回収し、厳格な基準で検査・整備したうえで再販売することで、資源の再利用と廃棄物削減の両立を図っています。品質保証付きで提供されるため、ユーザーにとっても安心感があり、循環型消費を後押しする仕組みとなっています。【Apple(日本)「認定整備済み商品」https://www.apple.com/jp/shop/refurbished?afid=p240%7Cgo~cmp-218435661~adg-13140807261~ad-642391970787_kwd-2405528001989~dev-c~ext-~prd-~mca-~nt-search&cid=aos-jp-kwgo-brand–2025年6月21日閲覧)】

また「廃棄物からの資源・エネルギー回収」の例としては、花王の取り組みがあげられます(図⑧)。花王は、使用済みプラスチック容器を再資源化し、リサイクル樹脂や植物由来素材を活用した包装材を導入しています。

このように、サーキュラーエコノミーの各取り組みは、すでに多くの企業の中で実際の行動として展開されている。理論として掲げられるだけでなく、経済合理性やブランド価値の向上とも結びつく実務的なアプローチであることがわかります。

サーキュラーエコノミーは、リサイクル産業の拡大とともに、新たなビジネスチャンスを生み出すことで経済的な持続性にも貢献します。

注目される具体的な分野として、廃プラスチックからバイオプラスチックを製造する技術があげられます。

図⑨に示すとおり、バイオプラスチックの生産能力は世界的に急速に拡大しており、2026年には年間7,500トンを超える見通しです。廃棄されたプラスチックを回収し、再生可能なバイオプラスチックに加工する技術は、環境負荷を軽減しながら高収益を生む可能性があり、従来のプラスチック製造業者が新たな市場に進出する機会を創出します。

企業や研究機関が連携し、技術革新を進めることで、リサイクル産業は今後さらに拡大することが期待されます。

サーキュラーエコノミーの一環として、金属やプラスチックのリサイクルを強化することで、資源の消費を抑えつつ、環境への負担を軽減し、持続可能な社会を実現する一助となります。

地球上の天然資源は限られており、多くの地下資源の可採掘年数は100年を下回っています。

図⑩に示すとおり、鉄鉱石は70年、鉛は20年、銅は35年、金は20年、クロムは15年とされており、現在の生産ペースが続くと、次世代に安定的な供給を保証することが難しくなる可能性が指摘されています。

サーキュラーエコノミーはこうした枯渇リスクに対して、資源の再利用・再循環を前提としたビジネスモデルを確立し、持続可能な社会と企業の競争力の向上を同時に実現する強力な手段です。

国内機関投資家のサステナブル投資残⾼は上昇傾向にあり、このことから投資家がESG経営を重視する傾向にあると判断できます。ESG投資とは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせており、以下の3つの英単語の頭文字をとったものです。(表⑥)

表⑥ ESG(環境・社会・ガバナンス)の具体的な取り組み例

| 環境(Environment) | 気候変動対策、温室効果ガス削減、資源の効率的利用など |

|---|---|

| 社会(Social) | 労働環境の改善、ダイバーシティ(多様性)の推進、地域社会との共生など |

| ガバナンス(Governance) | 企業の透明性と説明責任、経営陣の構成と責任、反腐敗対策など |

また、WHOの報告によれば、気候変動による経済損失は年々増加しており、社会経済システム全体に大きなリスクをもたらしています。(図⑧)

このような背景から、企業が社会的課題に取り組む姿勢が求められ、課題解決が投資リターンにつながるとの認識が広がっており、ESG投資の高まりに拍車をかけています。

温室効果ガスが大気中に放出されると、地球温暖化が進行し、異常気象や気候変動が頻発する原因とされているため、日本は国と地方自治体が連携し、2050年カーボンニュートラルの実現を目指しています。

カーボンニュートラルとは、排出される温室効果ガスの量と森林などによる吸収量を差し引いて、実質ゼロにすることを指します。ただしカーボンニュートラルを達成するには、以下の課題が存在します。

2050年カーボンニュートラル達成に向けた課題

サーキュラーエコノミーへの取り組みは、廃棄物削減や資源の効率的な循環利用を通じてCO₂排出量を削減するため、カーボンニュートラルの実現にとても有効です。

図⑬に示すように、サーキュラーエコノミーの市場規模は、2020年に約50兆円だったものが、2030年には約80兆円の成長が予測されています。急成長する市場に対応し、廃棄物を出さない新規事業を構築することで、企業は持続可能な形で新たな収益を得ることが可能です。

サーキュラーエコノミーを実現するには、さまざまな技術開発が欠かせません。表⑧に、代表的な要素技術をまとめました。表⑧に示すように、リサイクルを中心とした循環型の仕組みには、回収・分別から素材の変換、再資源化に至るまで、幅広い要素技術が求められます。

表⑧ サーキュラーエコノミーを支える主な要素技術

| 技術の分類 | 具体的な技術 | 概要 |

|---|---|---|

| マテリアルリサイクル | 金属リサイクル | 使用済み製品から金属を回収し、再利用する技術 |

| ケミカルリサイクル | プラスチックの分解 | プラスチックを化学的に分解し、原料に戻す技術 |

| 分離・回収・変換技術 | 二酸化炭素回収技術 | 排ガスから二酸化炭素を分離・回収する技術 |

| アンモニア回収技術 | 廃水からアンモニアを回収する技術 | |

| システム設計・評価技術 | 全体最適化 | 個々の技術を組み合わせ、システム全体を最適化する技術 |

マテリアルリサイクルは使用済み製品から資源を再利用できる形に再生します。金属のリサイクルはその代表例であり、レアメタルなどは貴重な資源として再利用されます。

たとえば、JX金属株式会社では、使用済み電子機器などからレアメタルを回収し、「都市鉱山」としての資源循環を推進しています(図⑭)。

ケミカルリサイクルは物質を化学的に分解し、原料に戻して再生利用します。特にプラスチックのリサイクルにおいて重要な技術であり、廃プラスチック問題の解決に貢献します。

出光興産株式会社は、使用済みプラスチックを熱分解して油分に戻す「プラスチック油化技術」の実用化を進めています。

これにより、石油由来原料の代替として再利用することが可能となり、プラスチック資源の循環利用を実現しています。【出光興産「ケミカルリサイクル・ジャパン設立」https://www.idemitsu.com/jp/news/2023/230420.html(2025年6月22日閲覧)】

資源を無駄なく回収・活用するための技術も重要です。

たとえば、排ガスから二酸化炭素を分離・回収し、資源として再利用する技術や、廃水からアンモニアを回収して肥料などに再利用する技術など、さまざまな研究開発が進められています。

その一例として、レゾナック、日本製鉄、日鉄エンジニアリング、富山大学は共同で高炉ガスから二酸化炭素を選択的に回収し、メタノールや化学原料の合成に活用する「カーボンリサイクル」の技術開発を行っています(図⑯)。

【日鉄エンジニアリング株式会社「レゾナック、日本製鉄、日鉄エンジニアリング、富山大学 排出CO2の有効活用によるグリシン製造研究開発が、NEDO採択」https://www.eng.nipponsteel.com/files/co/News/2025/release_20250613.pdf(2025年6月22日閲覧)】

要素技術に加えて、サーキュラーエコノミー全体を設計・評価する技術も重要です。個々の技術だけでなく、システム全体を最適化することで、真に持続可能な社会を実現できるでしょう。

たとえば、花王では、製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷を数値化する「LCA(ライフサイクルアセスメント)」の仕組みを導入しています(図⑰)。

製品の原材料調達から廃棄に至るまでの各段階においてCO₂排出量や水使用量を分析し、改善策にフィードバックすることで、持続可能な製品設計と事業戦略に活かすものです。【花王「環境への取り組み」https://www.kao.com/jp/sustainability/nature/environment/(2025年6月22日閲覧)】

ここでは、リサイクルによるサーキュラーエコノミーに取り組んでいる企業の実例をご紹介します。

日本コカ・コーラ株式会社は、東洋製罐株式会社と協働して100%リサイクルPETボトルを導入し、あわせて、容器の軽量化にも取り組んでいます。

8年間にわたる技術開発のすえ、「高延伸・底部軽量化」に成功し、PETボトル樹脂の使用量を従来と比較して9%削減しました。また、100%リサイクルPETでも問題なく製造できるように、容器底部の形状や成形条件の最適化も行っています。

ブリヂストン株式会社は、一度購入したタイヤを再生し、最大3回まで利用できる「リトレッドタイヤ」を開発しています。

使用済みタイヤを回収し、トレッド(表面)部分を張り替えることで、再び同じタイヤを使うことができます。この技術により、新品タイヤと比較して資源使用量を73%削減しています。

スターバックスコーヒージャパン株式会社は、店舗から出るコーヒー豆のかすを「たい肥・飼料」として農家・酪農家などに提供して再利用する取り組みを進めています。全国1,917店舗のうち、約800店舗で実施されており、今後も拡大させていく予定です。

1店舗あたり1日約12kgのコーヒー豆のかすが発生しており、全店舗で年間約23トンのうち、約9.6トンが再利用されています。再利用されたたい肥は牧草の育成に活用され、そこで育った乳牛のミルクを店舗で使用するという循環サイクルが構築されています。

神奈川県では、廃棄されていたキャベツを活用して、地域の漁業問題の解決に取り組んでいます(図㉑)。

三浦半島の沿岸では「磯焼け」によりムラサキウニが大量繁殖し、資源としての価値が低下していました。

この問題に対し、廃棄キャベツをエサとして与えることで、ウニの身入りが良くなり、商品価値をもつようになりました。こうして生まれた「キャベツウニ」は、新たな地域ブランドとなり、廃棄物の削減だけでなく、環境改善や地域経済の活性化にもつながっています。

株式会社プランテックスは、世界初の植物栽培装置「Culture Machine」を開発し、植物の成長に不可欠な水と肥料の効率的な循環利用を実現しています。この装置では、植物が放出した水分を回収し、肥料が溶け込んだ状態で再利用する仕組みを採用しています。

これにより、水と肥料の使用量を大幅に削減するだけでなく、従来の農法では困難だった植物の栽培も可能になり、限られた面積での高収量と安定的な生産を実現しています。装置内でしか育たない植物の栽培により、新たな市場価値の創出も図られています。

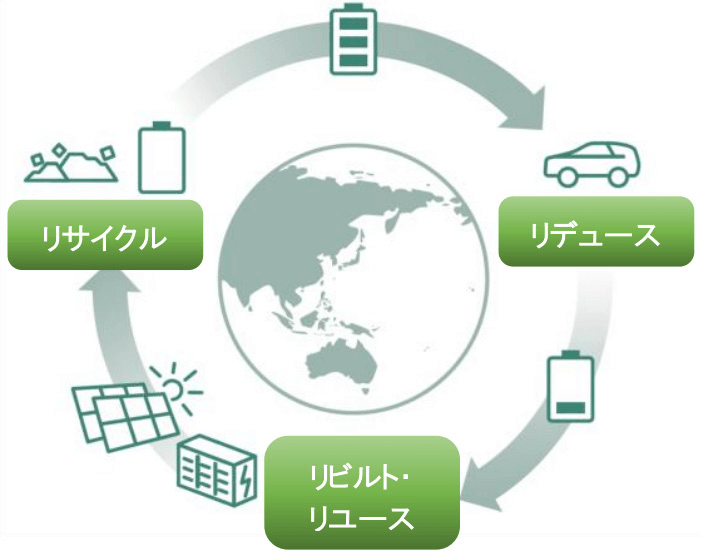

トヨタ自動車は、サーキュラーエコノミー(資源循環型の経済システム)実現に向け、電動車用バッテリーに対して「電池3R(Reduce・Rebuilt/Reuse・Recycle)」という包括的な資源循環戦略を展開しています。これは単なるリサイクルを超えた、資源を最大限に活用するサステナブルな循環モデルです。

さらに、トヨタグループでは2025年を目標に、「電動車の普及を見据え、安全で効率的な電池3Rの仕組みの構築」を掲げた「第7次トヨタ環境取組プラン」を策定しています。以下のような具体的な指標をもとに、世界各地域において取り組みを加速させています。

このように、トヨタは単なる製品サイクルにとどまらず、観点ごとにしっかり設計された「電池3R」によるサーキュラーエコノミーの実現を牽引しています。

「サーキュラーエコノミー EXPO(CE Japan)」とは、循環型経済(サーキュラーエコノミー)をテーマとした日本唯一の専門商談展示会です。

このイベントは、従来の「資源や製品のリサイクルを中心とした循環型経済」にとどまらず、そこに関わる「ひと」にも焦点を当てた横浜版地域循環型経済(サーキュラーエコノミーplus)をテーマにしています。

会場では、官民の多様な主体が一堂に会し、SDGsの達成や社会課題解決をビジネスの力で進める実践的な取組が発表・展示されました。具体的には、リサイクル素材の活用や再生可能エネルギーの導入事例に加え、地域住民や企業、行政が協働して循環をデザインするプロジェクトが紹介されました。

サーキュラーエコノミーに取り組む際に検討すべきポイントについて解説します。

サーキュラーエコノミーの実現には、単一の企業だけで取り組むことは困難です。原材料の調達、製造、消費、廃棄の各段階で循環を促進するためには、さまざまなステークホルダーとの連携が必要となります。

協力ネットワーク構築のステップの一例は、以下のとおりです。

製品ライフサイクル全体を見据えたパートナーシップの形成することで、資源循環を促進し、環境負荷の軽減と経済的メリットの両立が可能になります。

サーキュラーエコノミーに取り組む際、自社が使用する素材や材料を見直し、廃棄物を資源として捉える視点が重要です。

リサイクル可能な素材や再生材を積極的に採用することは、資源循環型社会の実現に貢献するだけでなく、企業の環境負荷を減らし、競争力の向上にもつながります。

たとえば、株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ)では、リサイクルポリエステルやをリサイクルナイロン、リサイクルコットン使用した衣料品を展開しています(図㉓)。

ユニクロは2030年度までに、全使用素材の約50%をリサイクル素材などに切り替えることを目標にあげており、循環型素材への移行を積極的に進めています。【ユニクロ「リサイクル素材から生まれた服」https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/sustainability/planet/products/material/recycle/(2025年6月22日閲覧)】

素材や材料を再選定する際のポイントと具体例は、以下の表⑨に示します。

表⑨ 素材・材料再選定のポイントと具体例

| ポイント | 具体例 |

|---|---|

| リサイクル性の高い素材を選ぶ | プラスチックの代わりに バイオプラスチックやリサイクルPETを採用 |

| 再生材の活用 | 再生アルミニウムやリサイクルコンクリートの利用 |

| 持続可能な天然素材の導入 | バンブー繊維や生分解性プラスチックを採用する |

リサイクル可能な素材や再生材の活用を進めることで、企業は環境負荷削減に貢献しつつ、持続可能なビジネスモデルを構築することが可能です。

サーキュラーエコノミーは多くの場面で有効なアプローチですが、必ずしもすべてのケースにおいて最善とは限りません。たとえば、費用対効果が見合わない場合や、逆に環境負荷を増大させるリスクがある場合には、他の手段を検討することが重要です。

判断が難しい場合には、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を基盤としたソリューションの方が、現実的かつ効果的な選択肢となることがあります。

サーキュラーエコノミーは、資源を効率的に活用し、廃棄物や環境負荷を最小限に抑える持続可能な経済モデルとして注目されています。リサイクル・リデュース・リユース(3R)の手法を取り入れることで、製品や資源の循環利用が進み、循環型社会の実現が期待されます。

また、企業にとっては、製品設計や素材選定、ネットワーク構築といった取り組みを通じて、新たなビジネスチャンスを創出する可能性もあります。今後は、要素技術の活用や協力体制の構築とともに、自社にとって最適な循環型モデルを柔軟に選択・導入する姿勢が重要になります。

サーキュラーエコノミーの推進は、持続可能な社会と経済の両立を目指すうえで、ますます不可欠な取り組みとなっていくでしょう。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。