\当サイトおすすめNo.1サイト/

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、どちらも環境保護と持続可能な社会の実現を目指す重要な取り組みです。ただし、そのアプローチや重視する領域は異なります。

本記事では、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルのそれぞれの意味や違い、そして関係性についてわかりやすく解説します。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、そのアプローチの焦点と手法に違いがあります。

どちらも気候変動対策を目標に掲げ、持続可能な社会の実現を目指していますが、前者は資源の効率的な利用と循環に、後者はCO₂排出の削減と吸収の均衡に重点を置いています。

上記の図は、両者の考え方と特徴を比較した概念図です。サーキュラーエコノミーが「資源循環」、カーボンニュートラルが「脱炭素」を軸として、それぞれ異なる角度から環境課題の解決に貢献していることが視覚的に表現されています。以下の表は、両者の違いを『手法』『目的』『期待される効果』という視点で整理したものです。

| 手法 | 目的 | 期待できる効果 | |

|---|---|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 資源の循環利用、製品の長寿命化、再生可能エネルギーの活用 | 廃棄物ゼロのビジネスモデル構築、自然資源の保全 | 温室効果ガス排出の抑制、資源の枯渇防止 |

| カーボンニュートラル | 再生可能エネルギーの導入、省エネ、CO₂回収・吸収 | 温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡化(脱炭素) | 気候変動の抑制、脱炭素社会の実現 |

両者は異なるアプローチでありながら、いずれも持続可能な社会の実現を共通の目標としています。

ここからは、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルそれぞれの概要を、もう少し詳しく見ていきましょう。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルはどちらも、既存の産業構造やライフスタイルを見直し、地球温暖化や環境の極端な変化を防ぐことを目的とした重要な概念です。

以下の表は、両者の概要を簡潔に比較したものです。サーキュラーエコノミーは「資源循環」、カーボンニュートラルは「排出と吸収のバランス」を重視するという点が、それぞれの出発点となっています。

| 概要 | |

|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 資源の効率的な利用と資源循環を重視 |

| カーボンニュートラル | 温室効果ガスの排出と吸収のバランスをとる |

このあと、両者の考え方を個別にわかりやすく解説します。

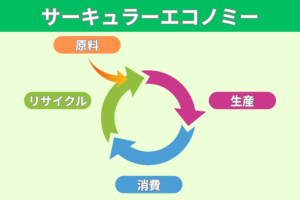

サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは、資源を繰り返し使い続けることを目指す新しい経済システムです。従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」を前提とするリニアエコノミーから脱却し、廃棄物の発生を最小限に抑えながら、資源を効率的に循環させる仕組みが特徴です。

上図は、サーキュラーエコノミーの基本的な循環のイメージを示したものです。

資源をできるだけ長く使い、繰り返し再利用することが、経済活動と環境負荷の両面で重要な柱となっています。

サーキュラーエコノミーは、資源を無駄なく、長く、循環的に使う仕組みづくりそのものに焦点を当てた考え方です。

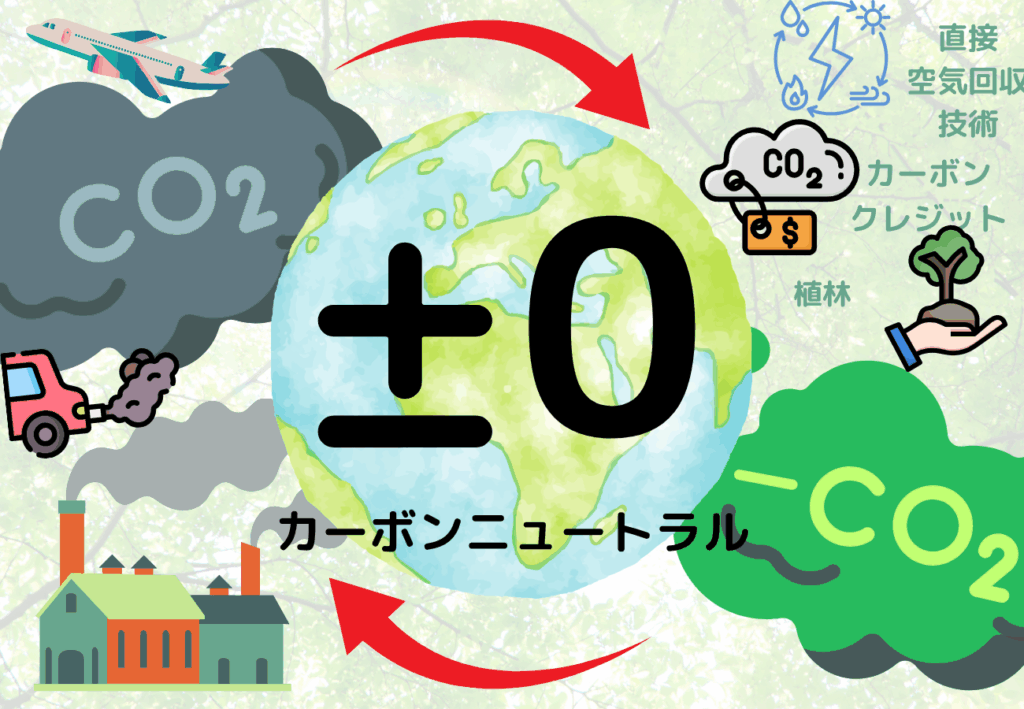

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、温室効果ガス排出の「実質ゼロ」を目指す取り組みです。脱炭素社会を実現するための考え方であり、気候変動の抑制に大きく関わっています。

上図は、CO₂の排出と吸収がバランスすることで地球全体として±0になる、カーボンニュートラルの基本概念を示したイメージ図です。

森林の保全やCO₂の回収・貯留などを通じて二酸化炭素の吸収量を増やすこともカーボンニュートラルの取り組み内容に含まれます。

カーボンニュートラルは、産業・交通・エネルギーなど幅広い分野での取り組みが求められる、地球規模の課題です。以下の動画では、カーボンニュートラルの取り組みについてわかりやすくご確認いただけます。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、重視する目的やアプローチの方向性には明確な違いがあります。どちらも持続可能な社会を目指していますが、その達成に向けた考え方は異なります。

サーキュラーエコノミーの目的は、廃棄物を出さずに資源を有効活用し、経済と環境の両立を図ることです。資源が循環し続ける仕組みを構築することで、環境負荷を減らしつつ、持続可能な経済活動を実現しようとするものです。

以下の表は、サーキュラーエコノミーが目指す4つの具体的な目的と、その達成に向けた取り組みの考え方を整理したものです。

| 廃棄物の発生そのものを抑制する | 設計段階から廃棄を想定せず、製品を長く使えるように工夫する |

|---|---|

| 資源の使用効率を最大化する | 原材料の再利用や副産物の活用によって、必要な資源量を最小限に抑える |

| 環境への負荷を軽減する | 廃棄物処理や新規資源採取による環境破壊・温室効果ガス排出を最小限にとどめる |

| 次世代に持続可能な資源と自然を引き継ぐ | 枯渇リスクのある資源の過剰消費を避け、将来世代にも利用可能な形で残す |

サーキュラーエコノミーは上記のように「廃棄物を出さずに価値を循環させるか」を中心とする新しい経済のあり方です。

カーボンニュートラルの目的は、温室効果ガス、特にCO₂の排出量を実質的にゼロにすることです。

これは単に排出を抑えるだけでなく、吸収や回収などの対策も組み合わせ、排出と吸収のバランスを取ることでゼロを実現するという考え方に基づいており、以下の表のように整理できます。

| 温室効果ガスの排出量を削減する | エネルギー転換や省エネ技術により、排出源そのものを減らす |

|---|---|

| 排出されたCO₂を吸収・回収する | 植林・森林保全やCCUS(CO₂回収・利用・貯留)技術を活用し、残った排出分を吸収する |

| 地球温暖化の進行を抑制する | 気候変動の悪化を防ぎ、異常気象や生態系への影響を最小限にとどめる |

| 将来世代の安全と生活を守る | 環境リスクを低減し、安定した社会・経済の基盤を築く |

カーボンニュートラルは、単なる技術導入ではなく、社会全体の構造転換を伴う長期的な取り組みとして、多くの国や企業が戦略の中核に据えています。

以下の動画では、カーボンニュートラルに取り組むベルギーのチョコレート工場の製造現場をご覧いただけます。

以下の表は、それぞれの概念における主な手法を整理したものです。手法の違いを理解することで、両者がどのように補完し合うかを考える手がかりになります。

| 主な手法 | |

|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 製品の長寿命化(修理・再製造) リサイクルやリユースの推進 設計段階から廃棄物を出さない工夫(Design for Recycling) 再生可能エネルギーの活用(循環の一環として) |

| カーボンニュートラル | 再生可能エネルギー(太陽光・風力など)への転換 省エネルギー設備や高効率機器の導入 CCUS(CO₂の回収・有効利用・貯留)技術の活用 森林整備・植林による吸収源の確保 |

以下では、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの手法について解説します。

サーキュラーエコノミーを実践するには、製品や資源のライフサイクル全体を見直し、廃棄物の最小化と資源の循環的利用を実現するための施策が重要です。

以下の表は、サーキュラーエコノミーにおける代表的な取り組み内容と、それぞれの具体的な実践方法を整理したものです。

| 取り組み内容 | 詳細 |

|---|---|

| 3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 | 不要な廃棄を減らし、資源の大量消費を回避 製品や資源の使用回数・寿命を延ばす 廃棄物を再資源化することで循環を促進 |

| 資源・製品の価値最大化 | 長寿命化・モジュール化などの工夫を製品設計段階で実施 使用後の部品再利用や素材回収を前提に設計 |

| 再生可能資源の利用 | バイオマス素材や再生プラスチックなどの導入 再利用可能な資源を優先的に選択 自然資源の保全と回復に寄与する取り組みの推進 |

これらの施策により、資源の無駄遣いを減らし、持続可能な資源利用を実現します。

なお、以下の動画では再生プラスチックに関する取り組みについてご確認いただけます。

カーボンニュートラル(脱炭素)の実現に向けては、温室効果ガスの排出を抑えつつ、吸収・除去によって排出と吸収のバランスを取ることが求められます。以下の表は、主に取り入れられているエネルギー・環境施策を整理したものです。エネルギーの転換、省エネ、吸収技術の導入など、複数のアプローチが組み合わされることが特徴です。

| 取り組み内容 | 詳細 |

|---|---|

| 太陽光発電等の利用 | 太陽光発電・風力発電などを積極活用 化石燃料依存を減らし、CO₂排出量を大幅に削減 |

| 省エネルギー対策 | 高効率な設備やスマートエネルギー技術の導入 断熱性能の向上や照明のLED化などを通じて、エネルギー使用量そのものを削減 |

| CO2の吸収・除去技術の導入 | CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) バイオマス製品やカーボンリサイクル技術による炭素固定 森林保全・植林活動によって自然界での吸収量を増やす |

カーボンニュートラルは温室効果ガス排出量の削減に直結し、地球温暖化抑制に貢献します。

企業や自治体の間では、これらの施策を統合的に進めるGX(グリーントランスフォーメーション)が注目を集めています。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、それぞれ異なるアプローチを採りながらも、気候変動の抑制や環境保護において重要な役割を果たします。ここでは、それぞれの取り組みがもたらす代表的な効果を紹介します。

サーキュラーエコノミーは、環境面だけでなく社会・経済面にも多くのメリットをもたらします。特に企業にとっては、以下のような効果が期待されます。

このようにサーキュラーエコノミーは、環境保全と経済成長の両立を目指す企業や自治体にとって、戦略的に重要な取り組みといえるでしょう。

カーボンニュートラルは、気候変動のリスクを抑制しながら、持続可能な社会の基盤を築く取り組みです。おもな効果としては、以下が挙げられます。

このようにカーボンニュートラルの導入は、社会全体の持続可能な成長に向けた転換点となり得ます。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、独立した概念である一方、互いを補完する強い関係性を持っています。サーキュラーエコノミーを実現する上で、以下の3つの原則(表8)に基づいた行動が強く求められています。

サーキュラーエコノミーの3原則とその日本語訳(エレン・マッカーサー財団)【FutureLearn「Circular Economy: The Big Idea」https://www.futurelearn.com/info/courses/circular-economy-the-big-idea/0/steps/345382(2025年6月29日閲覧)】

| Design out waste and pollution | 廃棄や汚染の解消 |

|---|---|

| Keep products and materials in use | 製品および素材の循環 |

| Regenerate natural system | 自然システムの再生 |

これらは循環型のシステム構築とカーボンニュートラルの達成の両方に資する基本的な考え方です。

このように、両者は異なる概念でありながら、共通の目的に向かって相互に補い合う関係にあります。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、いずれも持続可能な社会の構築を目指す取り組みであり、資源の有効活用と温室効果ガスの削減という共通の目標を支え合う関係にあります。

たとえば日本では、容器包装リサイクル法の施行をきっかけにペットボトルリサイクルが大きく進展し、現在ではリサイクル率・回収率ともに世界トップレベルを誇っています。

この成果は、法制度の整備だけでなく、企業の技術開発や製品設計の工夫、そして消費者による分別・回収協力が一体となった結果です。

回収されたペットボトルは効率よく再資源化され、新たな製品へと生まれ変わることで、資源の浪費を防ぐと同時に、製造時のCO₂排出も削減しています。

こうした取り組みは、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの両立が実現可能であることを示す好例であり、他分野への展開が期待されるモデルケースとして国内外から注目されています。

サーキュラーエコノミーは、カーボンニュートラルの達成において不可欠な役割を果たします。

エレン・マッカーサー財団が提唱する以下の3つの原則は、温室効果ガスの排出削減と吸収という両面から、脱炭素社会の実現を後押しします。

以下の表は、これらの原則がカーボンニュートラルにどのように寄与するかを整理したものです。

| サーキュラーエコノミーの3原則 | カーボンニュートラルへの効果 |

|---|---|

| ①廃棄物と汚染の排除 | 生産・使用時のCO₂排出を削減 |

| ②製品と資源の循環活用 | 使用頻度の最適化により製造負荷を低減 |

| ③自然システムの再生 | カーボンシンク(吸収源)の創出・強化 |

このように、サーキュラーエコノミーはカーボンニュートラルを実現するための有効なフレームワークであり、両者は互いに補完し合う関係にあります。

カーボンニュートラルの達成には、循環型の資源利用と温室効果ガスの総合的な管理を同時に進めることが不可欠です。

カーボンニュートラルの実現には、CO₂の排出を最小限に抑えると同時に、資源やエネルギーの使い方を見直すことが不可欠です。この点で、廃棄物の発生を抑え、資源の循環利用を前提とするサーキュラーエコノミーの導入は、カーボンニュートラルを後押しする重要な手段となります。

日本政府は2020年に、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を発表しました。

この戦略では、脱炭素化と経済成長を同時に実現するために、民間投資と技術革新を積極的に促進することが掲げられています(図⑤)。

この図は、2050年までにエネルギー起源のCO₂排出を段階的に削減し、排出と吸収を差し引きゼロにするための構造的な転換を示しています。サーキュラーエコノミーの視点は、電化や再生可能エネルギーの導入、炭素回収・再利用といった各ステップに通底しています。

政府は、グリーン戦略の実現に向けて以下の段階的なアプローチを提示しています。サーキュラーエコノミーの考え方と密接に関わる構成になっていることが特徴です。

| 内容 | 期待される効果 | |

|---|---|---|

| ①省エネと効率化の推進 | 使用エネルギーを最小限に抑え、無駄をなくす | CO₂排出削減、経営の持続可能性向上 |

| ②再生可能エネルギーへの転換 | 太陽光・風力などへの切替を促進 | 化石燃料依存の低下、安定供給の確保 |

| ③技術革新と水素・CCUSの導入 | 水素利用の拡大、CO₂の回収・再利用(CCUS)を実装 | 排出削減の飛躍的向上、産業革新の加速 |

| ④カーボンリサイクルとCO₂除去技術の実装 | 回収したCO₂の再資源化、大気中のCO₂除去 | 循環利用+大規模な温室効果ガス削減の実現 |

このように、サーキュラーエコノミーは第1〜4段階のすべてに通底し、資源循環の考え方を基盤としながら、脱炭素社会への道筋を支えるキードライバーとなっています。

さらに近年では、「ネイチャーポジティブ(Nature Positive)」という概念が注目されています。これは、自然環境や生物多様性の損失を食い止め、回復基調に転じさせることを目指す国際的なビジョンです。

2022年の生物多様性条約(COP15)では「2030年までに自然の損失を止める」ことが合意され、日本でも生物多様性国家戦略の中でネイチャーポジティブが位置づけられました。

| 概念 | 内容 |

|---|---|

| カーボンニュートラル | 温室効果ガス排出を実質ゼロにする |

| サーキュラーエコノミー | 資源循環によって廃棄物とエネルギー利用を 最小化する |

| ネイチャーポジティブ | 自然環境や生態系を回復させ、 持続可能な基盤を築く |

この三者を統合的に進めることで、脱炭素化だけでなく「自然と共生する社会」への移行が可能になります。

サーキュラーエコノミーの実現は、地球環境の保全に貢献するだけでなく、事業の持続可能性を確保するうえでも重要なテーマです。ここでは、その実現に向けて企業が直面する主な課題を整理します。

「サーキュラーウォッシング」とは、循環型経済に取り組んでいるように見せかけながら、実際には実効性に乏しく、根拠に乏しい情報で印象操作を行っている状態を指します。

たとえば以下のようなケースが挙げられます。

このような状況は、消費者や投資家の信頼を損ねるだけでなく、真摯に取り組む企業との差別化を困難にします。

サーキュラーエコノミーの推進には、自社単独では対応しきれない場面が多くあります。

欧米では制度やインフラが比較的整備され先進的な取り組みが進んでいますが、日本ではまだ理解や環境整備が不十分であることが障壁となっています。

とくに、リサイクル体制の構築や資源循環の最適化においては、他社や業界団体、自治体、専門機関などとの連携が欠かせません。たとえば、以下のような協働が考えられます。

サーキュラーエコノミーは、社会全体の協働によって初めて実現可能な構造的課題といえます。

サーキュラーエコノミーの実践には、まだ広く普及していない技術やシステムが必要とされます。そのため、短期間での成果を期待するのは難しく、技術開発には時間と投資が不可欠です。

さらに求められるのは単一の技術ではなく、リサイクル・資源回収・製品設計・流通管理など、全体を見据えた統合的なソリューションです。

こうした課題に対応するためには、高い専門性と問題解決力、そして長期的な視点に立った技術投資が求められます。企業がサーキュラーエコノミーを実現可能なビジネスモデルとして育てていくには、技術力の強化と人材育成を両輪で進めることが不可欠です。

つまりサーキュラーエコノミーを実行可能なモデルとするには、技術力の強化と人材育成の両輪で取り組む必要があります。

ここでは、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミー実現の取り組み事例を紹介します。

アルハイテック株式会社は、廃アルミから資源とエネルギーを回収するシステムを開発するスタートアップです。同社は、家庭ごみの1割にアルミが含まれる点に着目し、廃棄物から紙を分離しアルミを回収するとともに、水素製造を推進しています。以下の画像は、同社が回収・分離した素材の一例を示したものです。

この技術は、ごみの削減、資源の再利用、エネルギー創出を同時に実現するものであり、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に向けた重要な一歩となる可能性があります。

積水化学工業株式会社は、製品の原材料に占める再生資源の使用比率を高め、廃棄物の有効利用を推進しています。同社は、建材・管材・医療・住宅など幅広い分野での製品設計段階から再資源化を考慮し、リサイクル性の高い材料や回収可能な構造を取り入れています。

具体的には、製造過程で発生する端材や不良品を再生原料として再利用したり、使用済み製品を回収して再資源化するルートの構築を進めるなど、資源循環型ビジネスモデルを推進しています。これにより、廃棄物削減と資源の有効利用を両立し、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの双方に資する取り組みとなっています。

ユニ・チャーム株式会社は、使用済み紙おむつのリサイクルに挑戦しています。

高度な分別・洗浄・再生技術により、衛生面の課題をクリアしつつ、素材として再利用できる仕組みを構築中です。

イギリスの消費財メーカー、ユニリーバは「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」を掲げ、プラスチック廃棄削減に向けた取り組みを進めています(図⑨)。

同社は、非再生プラスチックの使用量を半減し、100%再利用可能なプラスチックパッケージを導入することを目指しています。

プラスチックの周囲にある廃棄問題の解決に課題を絞って取り組んでいるのが特徴であり、プラスチック廃棄問題の解決に焦点を当て、循環型社会の実現に貢献しています。

米国のアウトドア用品メーカー、パタゴニアは、製品の回収・修理・再販売を一体化した「Worn Wear」プログラムを展開し、サーキュラーエコノミーの実践に取り組んでいます。

同社は、不要になった製品を回収・修理したうえで再販売することで、製品寿命の延長と資源の有効活用を図っています。

製品ライフサイクル全体に循環の視点を取り入れている点が特徴であり、消費者との関係性を通じて循環型社会の形成に貢献しています。

本記事では、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの関係性について解説しました。両者は目的やアプローチに違いがあるものの、いずれも持続可能な社会の実現に欠かせない取り組みです。

サーキュラーエコノミーは、資源の循環利用を通じて廃棄物や環境負荷の低減を目指すものであり、カーボンニュートラルは温室効果ガスの排出削減を通じて気候変動対策を進めるものです。これらは互いを補完し合い、組み合わせることで相乗効果が期待されます。

たとえば、再生可能資源の活用や廃棄物由来のエネルギー利用は、資源の有効利用と脱炭素の両方に貢献します。また、製品設計の段階でリサイクル性や脱炭素性を意識することは、企業の環境対応力を高めるうえでも有効です。

カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーは、単独で進めるのではなく、統合的に取り組むことで効果を最大化できます。今後は、企業や自治体、個人を含めた多様な主体が協力し、これらを統合的に推進する姿勢が求められます。持続可能な社会の実現に向けて、地道で着実な取り組みが重要です。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。