\当サイトおすすめNo.1サイト/

金属くず(鉄くず)は産業廃棄物の中でも多く排出される廃棄物の一種で、適切に処理することで貴重な資源として再利用が可能です。一方で、汚染や分別の問題により処理が困難な場合もあります。

この記事では、金属くずの基礎知識、種類、リサイクル方法、注意点について詳しく解説します。

金属くずとは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において、「ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど」と明確に定義されている産業廃棄物20種類のうちの一つです。

事業活動に伴って発生する金属系廃棄物の総称であり、排出される業種は指定されておらず、工場や小売店、病院など全ての事業所から排出される鉄・非鉄の類で「金属」と呼ばれるもの全般が対象となります。

複合素材でも構成素材のうち金属がもっとも多く含まれる場合は、金属くずとして扱い 、その再生利用率は97%で、産業廃棄物における再生資源としては、上位3位以内に入る廃棄物として評価されています。

なお、事業活動に伴い発生したものはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が義務付けられています。

「金属くず」と「スクラップ」は、どちらも再利用・リサイクル可能な金属の廃材を指す言葉ですが、使われる場面や意味の範囲に若干の違いがあります。以下にその違いをまとめました。

| 金属くず | スクラップ | |

|---|---|---|

| ニュアンス | 廃材・ごみ寄り | 資源・再利用寄り |

| 用途の文脈 | 廃棄物管理、処理業、環境法 | 資源リサイクル、製鉄、売買取引 |

| 表現の場面 | 法律、行政文書、日常会話 | 業界用語、リサイクル市場、輸出入 |

| 再利用前提 | 必ずしも再利用前提ではない | 再資源化を前提とした材料 |

使用用途に関して、行政文書では金属くず、リサイクル業の案内や輸出入取引ではスクラップが好まれます。

金属くずの中で最も多く排出されるのが鉄くずです。

鉄くずは、鉄素材が使用されているあらゆる分野で発生し、古鉄・スクラップ、トタンくずなどが挙げられ、金属くずの中で多くを占めています。

他にも、建設現場での鉄骨や鉄筋、製造現場での鉄板の端材、旋盤機などで金属棒の加工をしたり、ねじなどの溝を掘るときなどに発生したもの(ダライ粉)や、鋼板の端切れなど金属加工の際に発生する切削屑(切り粉) なども含まれます。

鉄くずは磁性を利用した分別が容易なため、リサイクル率が非常に高い素材として知られています。

精錬技術を用いて廃棄物の中から純度の高い金属を取り出し、鉄・アルミニウム・銅等は代表的な再生利用品となります。ただし、油分や異物が付着している場合や、腐食や品質低下が著しい場合は再利用が困難となるため、状態に応じた適切な前処理と分別が重要です。

産業廃棄物のうち、紙くずや木くず、動植物性残渣、動物系固形不要物などは排出される業種が限定されていますが、金属くずは排出する業種は指定されておらず、工場や小売店、病院など全ての事業所から排出されるため、幅広い業界で発生します。

令和2年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、金属くずの排出量は6,150千トン(全体の1.6%) ️となっており、それぞれの場所で発生する金属くずの種類や量は異なり、適切な処理が必要です。

製造業の工場では、鉄くずが最も多く発生しますが、業種によって非鉄金属(アルミニウムや銅など)のくずも発生します。

旋盤機などで金属棒の加工をしたり、ねじなどの溝を掘るときなどに発生したもの(ダライ粉)や、鋼板の端切れなど金属加工の際に発生する切削屑(切り粉) Sanpainetが典型的な例です。

金属部品の製造過程では、切削加工で生じる削りくずや切れ端、プレス加工での端材が大量に発生します。PC基盤などにも金属は使用されているため、貴重な資源 となっており、これらはリサイクル業者に引き渡され、再び資源として利用されることが多いです。

建設業では、建物の解体作業において鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず等が発生します。

鉄骨や鉄筋などの鉄くずが主体となりますが、配管や配線、サッシ等からは非鉄金属も発生する場合があります。

解体現場では他の建設廃材(コンクリート、木材、プラスチック等)と混合しやすいため、適切な分別が重要です。分別された鉄くずは建設現場で再利用される場合もあれば、リサイクル業者によって処理されることもあります。

小売店や大型施設では、陳列棚や什器、備品などの老朽化や入れ替えにより鉄くずが発生します。

また、大型施設では空調設備や配管、電気設備の更新時に金属くずが発生する場合があります。

工場や小売店、病院など全ての事業所で発生する可能性があり、これらの廃棄物も適切に処理することでリサイクルが可能です。医療機関においても、医療機器の更新や施設のリニューアル時に金属くずが発生するケースがあります。

ここでは、産業廃棄物における金属くずの種類と分類を解説します。

金属くずは、「ハンダかす・鉄鋼・非鉄金属の研磨くず・切削くずなど」と定義されている産業廃棄物であり、金属くずが排出される場面もさまざまで、鉄鋼や非鉄金属の製造・加工過程や、建築廃材として発生するケースなど多岐にわたります。

金属の成分や特性に基づいて適切な処理やリサイクル方法を選ぶため、大きく鉄くずと非鉄金属くずに分類されます。

| 鉄くず | 非鉄金属くず | |

|---|---|---|

| 主成分 | 鉄 | 鉄以外の金属(アルミ、銅、ステンレスなど) |

| 例 | 鉄骨、鉄筋、鉄板の切れ端、プレス端材、家電、橋げたなど | 電線、配管、アルミサッシ、ステンレス製品など |

| 発生場所 | 建築現場、工場、製造ラインなど | 解体現場、電気工事、製造業、家庭からも発生 |

| 特徴 | 量が多く、広く回収・流通 | 市場流通量が少なく、状態が良ければ高値で取引される |

| 対象となる金属 | 鉄のみ | アルミ、ステンレス、銅、真鍮、レアメタル、金、銀など |

金属くずの処理の比率は再生利用量92%、減量化量6%、最終処分量計2%という結果になっており、産業廃棄物の中ではがれき類(97%)、動物のふん尿(95%)に次いで再生利用率が高い廃棄物です。特に鉄くずは磁性を利用して容易に分別できるため、リサイクル率が非常に高いのが特徴です。

鉄くずは発生源によって体系的に分類されており、この分類は処理方法やリサイクル適性を判断する重要な指標となります。

鉄鋼メーカーが鉄鋼を生産/加工する際に発生するスクラップのことで、切断された端材や不良品等が該当します。これらは発生したメーカー内ですぐに再利用される為、市場にはほとんど流通しません 。品質が均一で不純物の混入が少ないため、リサイクル処理が容易です。

市中スクラップとは、市中で発生するスクラップのことです。この場合の「市中」とは、製鉄所や鉄鋼メーカー以外の場所を指します ️。市中スクラップは、簡単に言えば自家発生スクラップ以外のスクラップを指し、更に2種類に分けられます。

| 分類 | 工場発生スクラップ(加工スクラップ) | 老廃スクラップ |

|---|---|---|

| 発生タイミング | 製品の製造・加工段階 | 製品の使用終了・老朽化後 |

| 発生場所 | 自動車・機械メーカーの工場、製造現場 | 一般家庭、オフィス、建物解体現場、工場など |

| 主な内容 | 切削屑、端材、プレス・溶接加工で出た金属くず | 廃車、家電、内外装鉄材、オフィス家具、生産設備など |

| 特徴 | 比較的純度が高く、回収・再利用しやすい | 他の廃材との混合が多く、分別作業が必要 |

| 別名 | 加工スクラップ | (通称として「老廃材」「解体スクラップ」と呼ばれる場合も) |

鉄くずは鉄の種類ごとにも分類が可能です。上銑くず・並銑くず・可鍛鋳(ちゅうたん)鉄銑くずは「銑(せん)くず」、素鋼くず・低銅炭素くず・低りん・低硫・低銅炭素鋼くず・合金鋼くず・雑用鋼くずは「鋼(はがね)くず」と呼ばれます 。この分類により、リサイクルや再利用の際の用途が決まります。

| 分類 | 炭素鋼くず | 鋳鉄くず |

|---|---|---|

| 材質の特徴 | 炭素を含む「鋼」材。 強度・延性に優れる | 炭素を多く含む「鋳鉄」。 硬くてもろい性質を持つ |

| 主な用途 | 建築資材、自動車部品など | 鉄道車両部品、マンホールの蓋、重機部品など |

| リサイクル性 | 高く、多用途に再利用される | 溶解後の再利用用途が やや限定される |

| 特記事項 | 強度が高く、リサイクル後も幅広い製品に利用可能 | 分別が重要。 異材混入でリサイクル効率が低下することがある |

金属スクラップの中でも、最も取り扱い量が多く、自動車、家電製品、飲料缶等身近なものから、鉄筋、鉄骨など建物の解体工事の際にも多く発生します。

金属くず(鉄くず)は、さまざまな場面で発生し、建築現場、自動車、工場、工具、ドラム缶など、用途や形状に応じた処理が求められます。ここでは、金属くず(鉄くず)の具体例を紹介します。

建設・解体系スクラップ(鉄屑)とは、建物の建築や解体作業で発生する鉄くずを指し、建設現場で発生する廃棄物の中でも特に大量に発生します。具体例は以下となります。

建築系スクラップとして代表的な鉄スクラップであり、断面がアルファベットの【H】になる構造を持ち、H鋼と呼ばれています。構造用鋼材として広く使用され、長尺のものはガス切りやギロチン加工などの2次加工が必要となります。

鉄筋コンクリート建築物の解体時に発生する鉄製の棒状材料で、コンクリートから分離後にスクラップとして回収されます。

建築現場などから発生するL型アングル材の端材です。1m以内の長さであればガス切りやギロチン加工などの二次加工が必要ありません。

ガス管や水道管としての役目を終えてスクラップとして排出されます。長さや径によって、炉前材・ガス切り材・ギロチン材に分かれて行きます。

これらの建築系スクラップは適切に分別されることで再利用が可能であり、リサイクル業者で処理され、新たな鉄材として再利用されることが多いです。また、建築現場では大量のスクラップが発生し、アルミサッシや銅配管などの非鉄くずも含まれるため、効率的な分別と回収が重要となります。

自動車系スクラップで多いのは、廃車や自動車部品の製造過程で発生する金属くずです。

具体的には、車両のフレーム、エンジンブロック、シャーシなどの鉄くずが含まれます。しかし、自動車には鉄以外にも多様な金属が使われており、これらも貴重なリサイクル資源となります。

例えば、アルミニウム(アルミホイールやエンジン部品)、銅(電線ハーネス)、ステンレス、さらには触媒に含まれる貴金属(プラチナ、パラジウム、ロジウムなど)といった非鉄金属も多く含まれています。

これらの使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づき適切に処理されます。解体や破砕の工程を経て、鉄くずは磁力などで容易に分別・回収され、製鋼原料として再利用されます。

一方、アルミや銅などの非鉄金属は、手解体や高度な選別技術を用いて回収されます。特に、非鉄金属は鉄と比較して市場での取引価格が高い傾向があり、高純度で回収されたものは有価物として高値で売却されることが多いです。

例えば、回収されたアルミは新たなアルミ製品に、銅線ハーネスの銅は電線などにリサイクルされます。このように、自動車スクラップからは、様々な種類の金属が回収され、その市場価値に応じた形で資源として有効活用されています。

機械スクラップは、工場、店舗・農業などの不要な機械類を引き取り、転売またはリサイクル原料として再生利用される鉄くずです。工場で使用される生産機械や工作機械が廃棄される際に発生します。具体的な例は以下となります。

これらの機械スクラップは、重量があり構造が複雑なため、搬出作業が困難な場合は、機械搬出作業、重量運搬作業や解体作業にも対応する専門業者が解体・分別を行います。

1トンの機械を2階から降ろすのに安全のため3.5トンのフォークリフトで作業するなど、安全性を重視した専門的な作業が必要です。リサイクル後には、新しい機械部品や建材の原料として再利用されます。

工具スクラップは、製造業や建設業で使用されるドライバー、レンチ、ペンチ、切削工具などの使用済みまたは破損した工具類から発生する鉄くずです。

これらの工具の多くは高炭素鋼や合金鋼(クロム鋼、モリブデン鋼等)で製造されており、一般的な鉄スクラップよりも高い品質を持ちます。

特に切削工具(ドリル、バイト、エンドミル等)に含まれる高速度鋼(HSS)やタングステン、コバルト等の希少金属は、回収技術の向上により効率的なリサイクルが可能となっています。

適切な分別により同等品質の工具製造や特殊鋼材の原料として再利用され、資源の有効活用と廃棄物削減の両立が実現されています。

ドラム缶・スチール缶スクラップは、工業用容器として使用後に発生する鉄系廃棄物です。

200Lドラム缶は化学工場や食品工場での液体・粉体の運搬・保管に使用され、使用後は均質な薄板鋼材として高いリサイクル価値を持ちます。

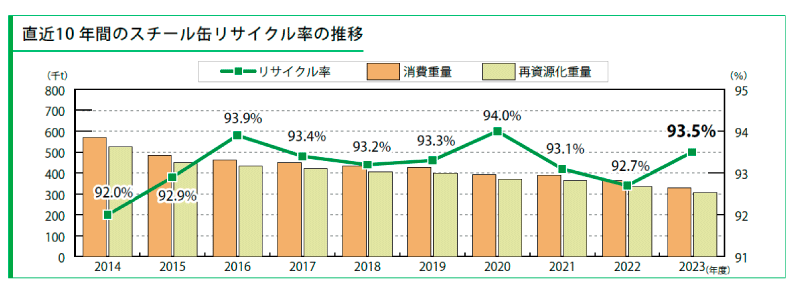

スチール缶については、スチール缶リサイクル協会の統計によると、2023年度のスチール缶リサイクル率は93%以上を達成しており、12年連続で90%を超える高水準を維持しています。これは磁力選別による効率的な回収システムと、製鋼原料としての安定した需要によるものです。

容器スクラップは比較的清浄で成分が均一なため、電炉での溶解に適しており、新たな鋼材や容器の原料として循環利用されています。

鉄ダライ粉は、旋盤やフライス盤などの切削加工機械で部品を製造する際に発生する金属削りくずです。形状が渦巻状(螺旋状)になることから「ダライ」と呼ばれ、製造現場では大量に発生します。切削油が付着しているため、専用の脱油設備による前処理が必要で、ドラム缶やコンテナで回収されます。

鉄筋屑は、建築現場で鉄筋コンクリート構造物の施工時に発生する鉄筋の端材や切断くずです。

建設廃棄物処理指針に基づき産業廃棄物として適正処理され、磁力選別により効率的に回収されます。これらは溶解ロスが少ない優良な鉄源として製鋼原料に再利用され、新たな鋼材製造に有効活用されています。

ここでは、金属くず(鉄くず)の一般的な処理方法を解説します。

鉄くずの処理方法として最も推奨されるのがリサイクル処理です。鉄スクラップは90%を超える回収率を誇り、磁性による効率的な分別が可能で、品質を損なわずに繰り返し利用できます。

また、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、鉄スクラップを活用した電炉法が注目されています。電炉による製鋼は高炉法と比較してCO2排出量を約75%削減でき、1トン当たり約0.5トンの排出量に抑制されます。これにより鉄スクラップは「グリーンメタル」と呼ばれ始めており、世界的に争奪戦が激化しています。

リサイクルされた鉄は建設資材、自動車部品、機械部品等に再利用され、アルミニウム、銅などの非鉄金属も同様に高価値素材として回収され、リサイクル処理されています。

出典:https://www.jisf.or.jp/business/lca/reference/documents/201805_nishiyamakinen_jisf.pdf

出典:https://www.mssf.or.jp/info145/

廃棄物処理法に基づく管理型最終処分場での埋立処理は、リサイクルが困難な汚染金属くずに限定して実施されます。主な対象は油脂類や化学物質による汚染、他材料との複合化により分別困難な金属くずです。

埋立処理には、遮水工や浸出水処理設備を備えた管理型処分場での厳格な環境管理が必要です。排出事業者は廃棄物処理法第12条に基づく処理責任を負い、適正な処理が求められます。

現在、最終処分場の残余年数は全国平均で約22年程度と逼迫しており、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進と前処理技術の向上により、埋立処理量の最小化が重要な課題となっています。出典:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/2_3.pdf

ここでは、鉄スクラップの買取について解説します。

鉄くずは産業廃棄物に分類されますが、品質と規格を満たす鉄スクラップは有価物として売却可能です。鉄スクラップの価格は2025年7月現在は、kg単位30円〜40円程度が相場になっており、適切な分別・処理により収益化が期待できます。売却価格に影響する主要因子は以下の通りです。

鉄スクラップの品質によって、買取価格に差は出ます。

品質は、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会による検収統一規格が参考になります。

以下2つの条件を満たしていると、高需要を得る鉄スクラップとなります。

建設現場で発生する鉄骨・鉄筋は、構造用鋼材として均質で分別が容易なため、リサイクル効率が90%以上と高く、金額が上乗せされる傾向にあります。また、ドラム缶やスチール缶などの薄板系も、化学成分が安定しており、継続的な需要があります。

スクラップであっても、法的制約や品質問題により買取りが困難なケースが存在します。一般社団法人日本鉄鋼連盟の受入基準によると、以下の条件下では買取りが拒否されます。

建設現場のコンクリート埋設鉄筋や、工場の重油汚染鉄くずは、これらの条件に該当するため買取対象外となる可能性が高く、産業廃棄物として適正処理が必要です。

金属くず(鉄くず)処理の注意点を解説します。

金属くず(鉄くず)の処理を依頼する際、無許可業者に依頼すると、違法処理や環境汚染のリスクが高まるだけでなく、排出事業者が法的責任を問われる可能性があります。

なお、無許可業者への委託は、廃棄物処理法第25条により排出事業者にも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)が科せられるため、適正業者の選定が重要です。

無許可業者を見極めるためのポイントは以下の通りです。

産業廃棄物処理業には「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」があります。

依頼内容に応じて、産業廃棄物収集運搬業の許可証、産業廃棄物処分業の許可証の確認が必要です。

許可証の偽造事例では、「優良認定がないのに有効期限が7年」「許可番号の都道府県コードが不正」などが典型的な偽造パターンです。

公的機関が発行する産業廃棄物処理業者のリストも参考になります。業者の信頼性を確認できます。

市場相場から著しく乖離した低価格(相場の半額以下)は、無許可営業や不法投棄のリスクが高く、処理費用の算定根拠が不明確な業者は避けるべきです。

契約書等の内容確認では、以下のポイントをチェックするようにしてください。

違法処理発覚時の排出事業者責任は重大であり、十分な事前確認が法的リスク回避に不可欠です。

産業廃棄物を適切に処理するためには、廃棄物の排出から最終処分までの流れを追跡できる「マニフェスト制度」に基づいて管理する必要があります。この制度は、廃棄物処理の透明性を高め、法令を遵守するために排出事業者に義務付けられています。

マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあり、どちらを利用しても構いません。

電子マニフェストはインターネットを利用してオンラインで管理する形式で、記入ミスや不備が発生しにくい点が特徴です。

産業廃棄物の金属くず(鉄くず)は、産業廃棄物の中でも再生利用率が高く、建設現場や工場、解体作業など様々な場所で排出される資源です。特に鉄は磁力による選別が容易で、再利用がしやすい一方、油や異物の付着がある場合は前処理が必須です。

鉄くずには自家発生、市中スクラップなどの分類があり、品質や発生源によって売却価格も左右されます。適正なリサイクルには、マニフェスト制度の遵守や、無許可業者の排除が不可欠で、法的リスクにも注意が必要です。

産業廃棄物の鉄くずの適切な処理によって、法令順守、コスト削減、環境保全、資源の有効活用につながりますので、今回の記事を読んで理解を深めておきましょう。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。