「CSR」とは、企業が社会の一員として果たすべき責任のことです。

日本語では「企業の社会的責任」と訳されます。CSRの考え方が日本で広まった背景には、企業の不祥事や社会的に問題のある行動に対する批判が高まったことがあります。企業が社会からの信頼を得て、持続的に事業を続けていくためには、CSRへの取り組みが不可欠です。

この記事では、CSRがなぜ重要なのか、具体的な取り組み内容、メリット・デメリット、そして実際の企業事例などを詳しく解説します。

1.【結論】CSRは企業価値向上の戦略である

企業が現代社会で持続的に成長していくためには、単に経済的な利益を追求するだけでなく、社会や環境に配慮した責任ある行動(CSR)が不可欠です。

地球温暖化、人権問題、貧困といったグローバルな課題が深刻化し、消費者、投資家、従業員といったステークホルダーは、企業の社会的責任への取り組みを強く求めるようになっています。

インターネットやSNSの普及により、企業の活動は瞬時に広く共有され、透明性への要求も高まっています。このような状況下で、CSRはリスク回避だけでなく、企業イメージ向上、優秀な人材確保、新たなビジネス機会の創出など、企業価値を高めるための重要な経営戦略として位置づけられています。

2.CSR活動のメリットと課題

CSR活動は、企業にとって多くのメリットをもたらす一方で、取り組む上でいくつかの課題も存在します。

ここでは、CSR活動から得られる具体的なメリットと、企業が直面する可能性のある課題について掘り下げていきます。

(1)CSR活動のメリット

CSR活動は単に社会貢献としてのみ捉えられるのではなく、企業の持続可能な成長に不可欠な戦略として、様々な側面からポジティブな影響を与えます。

具体的には、企業イメージの向上、優秀な人材の確保、リスク管理の強化、そして新たな事業機会の創出などが挙げられます。これらのメリットは、企業の競争力強化に直結します。

①企業イメージおよび信頼性の向上

CSR活動は、企業の社会的信頼とイメージ向上に直結する重要な取り組みです。誠実で責任ある事業姿勢を示すことは、消費者・取引先・投資家からの評価向上やブランド価値の強化に繋がります。

CSRにおいては、国際的に重視される「説明責任」「透明性」「論理的な行動」「ステークホルダーの利害の尊重」「法の支配の尊重」「国際行動規範の尊重」「人権の尊重」という7原則の遵守が求められます。これらを実践することで、企業は社会的責任を果たしつつ、次のような具体的な効果が期待できます。

- 不祥事のリスク低減

- 商品・サービスの信頼性向上

- 顧客や取引先との良好な関係構築

CSR活動を通じ、企業が社会の一員として責任ある姿勢を示すことで、結果的に自社の製品・サービスの選択理由が強化され、利益拡大にもつながる可能性があります。

②優秀な人材の確保と従業員の満足度向上

CSR活動は、企業の採用力強化と従業員満足度の向上に直結します。社会貢献に積極的な企業は、求職者にとって魅力的であり、採用競争において優位に立つことができます。また、従業員にとっても、自社のCSR活動は誇りや働きがいを生み、モチベーションやエンゲージメントを高める要因となります。具体的な効果として、以下が期待できます。

- 採用活動における優位性

- 企業ブランドの向上により、優秀な人材からの応募が増加

- 入社後のミスマッチ防止

- 従業員の定着率向上

- 企業への誇りや帰属意識の醸成

- モチベーションの維持・向上

- 主体的な業務遂行の促進

従業員満足度の向上は、離職率低下や生産性向上をもたらし、企業全体の競争力強化に寄与します。CSR活動は「人を惹きつけ、育て、活かす経営戦略」としても重要です。

③事業継続性リスクの低減と新たなビジネス機会の創出

CSR活動は、事業リスクの低減と新たな市場機会の創出を両立させる、企業の持続的成長に不可欠な経営戦略です。社会課題への対応を経営に組み込むことで、予期せぬリスクに備えるとともに、新たな価値創出を実現します。具体的な効果は次の通りです。

| リスク低減 | ・環境規制強化や社会的批判への備え ・サプライチェーンの健全化・取引先不祥事の回避 |

|---|---|

| 機会創出 | ・社会課題解決型ビジネスによる新市場・新顧客層の開拓 ・技術革新やブランド価値向上による競争優位の確立 |

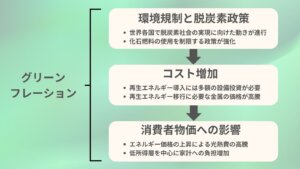

CSRは単なる社会貢献にとどまらず、企業の事業基盤の強化と未来の成長戦略の両輪として機能します。また、以下の記事で言及しているデリスキング戦略においてもサプライチェーンの健全化は重視されています。

(2)CSR活動の課題

CSR活動は企業価値を高める 戦略となり得ますが、その導入や継続にはいくつかの課題も存在します。これらの課題を理解し、適切に対処することが、CSR活動を成功させる上で不可欠です。

また、CSR活動は結果としてサプライチェーン全体に良い効果をもたらし、業界の持続的な発展や社会的な課題解決にもつながることから、自治体によってはCSR活動の支援を行っている場合があります。以下の動画では、その一例としてさいたま市のCSRチャレンジ企業について、メリット等も踏まえてご確認いただけます。

①取り組みに伴う費用負担

CSR活動は企業にとって短期的な利益に直結しにくく、費用負担が発生することが課題の一つです。

活動の規模や内容によっては、経営資源の圧迫要因となることもあります。主な費用としては以下が挙げられます。

| CSR活動そのものにかかる直接的な費用 | ・環境対策設備の導入費用 ・社会貢献活動への寄付金・運営費 ・労働環境改善のための設備投資 |

|---|---|

| 間接的な運営費用 | ・CSR担当部署・担当者の人件費 ・外部専門家への委託費用 ・情報公開・報告書作成の費用 |

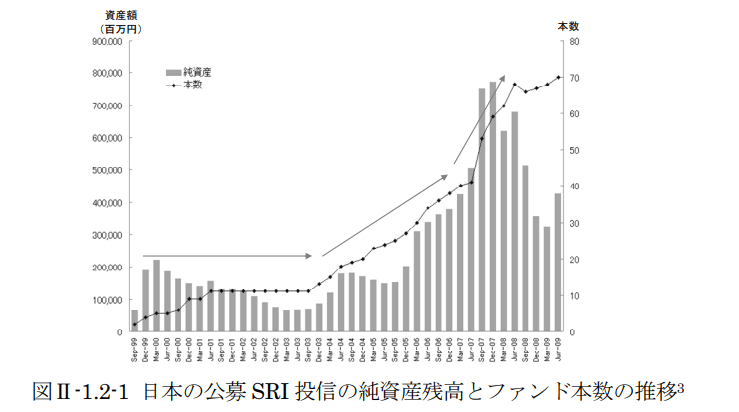

日本国内でもSRI(社会的責任投資)投信の純資産残高は2015年以降急増し、2017年には約8兆円に達するなど、社会的責任を果たす企業への投資が大きく拡大しています。これに応える形でCSR活動の質や規模が求められることが多く、費用負担の計画的な管理が重要です。

②担当部署・担当者の業務負担増加

CSR活動は企業の信頼性向上やリスク低減に貢献する一方で、新たな業務負担を生じさせる課題もあります。特に、CSRの企画・実施・情報公開には専門性と時間が必要であり、体制が不十分だと既存業務に支障をきたすリスクがあります。たとえば以下の業務が発生します。

| 企画・立案 | 取り組むべきCSR分野の特定、目標設定 |

|---|---|

| 実施・推進 | 社内外の関係者との調整、プロジェクト管理 |

| 情報公開・報告 | レポート作成、ウェブサイトでの情報発信 |

| 効果測定 | 活動成果の評価、改善点の洗い出し |

適切な体制が整っていない場合、既存の業務に支障をきたす恐れもあるため、専門部署の設置や人員配置の最適化、業務分担の見直しが重要です。

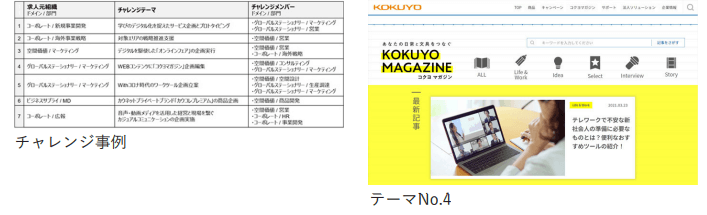

たとえば、コクヨグループでは業務時間の20%を活用して他部門の課題解決に挑戦する「20%チャレンジ(社内複業)」を導入していますが、その際も既存業務(80%部分)の成果を落とさないため、工数を可視化し、本人・上司・人事で対話を重ねながら業務を調整しています。これにより、新しい取り組みやCSR活動を推進する際も、既存業務への過度な負担を避け、残業時間の抑制や業務改善の継続につなげています。

③効果測定の難しさ

CSR活動の課題の一つは、企業価値向上への貢献を適切に測定する難しさです。

活動の結果(アウトプット)を数値化できても、それがどの程度企業価値向上(アウトカム/インパクト)に繋がっているかを見極めるには多角的な視点が必要です。具体的な難しさとして、以下が挙げられます。

| 時間軸の違い | 企業ブランド価値向上や信頼性強化といった成果(アウトカム)にどう寄与しているかは見えにくい傾向 |

|---|---|

| 数字の相対性 | 業種や地域によっても同じ数値の重みが異なる |

| 時間軸の違い | 気候変動対策やサプライチェーンの人権尊重などは 長期的視点での効果測定が必要 |

| 因果関係の不明確さ | 他の経営要因と切り分けた分析が求められる |

| 分析能力の必要性 | CSR活動のデータが どのような価値を生んでいるかを読み解く分析力が重要 |

このように、CSRの効果測定は単なる数値化にとどまらず、中長期的・多面的な評価体制の整備が課題となります。

3.CSRの定義と関連用語との違い

CSRは企業が社会の一員として果たすべき責任ですが、関連する様々な概念が存在します。ここでは、CSRが具体的に何を指し、コンプライアンス、サステナビリティ、SDGs、CSV、ボランティア活動といった用語とどのように異なるのかを解説します。これらの違いを理解することで、CSRの本質と企業活動における位置づけがより明確になるでしょう。

(1)企業の社会的責任(CSR)とは

CSRとは、「Corporate Social Responsibility」の略称で、「企業の社会的責任」と訳されます。

これは、企業が単に利益を追求するだけでなく、社会の一員として環境問題や人権問題、地域社会への貢献など、幅広い社会的な課題に対して責任ある行動をとるべきだという考え方です。

具体的には、顧客、従業員、株主、地域社会といった様々な利害関係者(ステークホルダー)の期待に応え、企業活動が社会に与える影響について説明責任を果たすことが求められます。

CSRに関する国際的なガイドラインとして、ISO26000があり、以下の7つの原則が示されています。

ISO26000は国際標準化機構によって定められており、品質管理のISO9000シリーズなどとは異なります。ISO26000は社会的責任を果たすためのガイドラインの位置づけです。

- 説明責任

- 透明性

- 倫理的な行動

- ステークホルダーの利害の尊重

- 法の支配の尊重

- 国際行動規範の尊重

- 人権の尊重

これらの原則に基づき、企業は社会からの期待に応える活動を行うことが、現代において非常に重要視されています。

(2)コンプライアンスとの関係性

企業が社会的責任(CSR)を果たす上で、コンプライアンスは非常に重要な要素です。

コンプライアンスとは、単に法令を守るだけでなく、社会的規範や倫理観に基づいて行動することを意味します。

CSRとコンプライアンスの違いは次の表のとおりです。

| CSR(企業の社会的責任) | コンプライアンス | |

|---|---|---|

| 定義 | 企業が持つ能力や資源を活かし、社会や環境に 積極的に貢献する責任 | 法令、社会的規範、倫理観に基づいて行動すること |

| 目的 | 社会的価値の創造、持続可能な発展への貢献 | 法令違反や不正行為の防止、社会的信頼の確保 |

| 範囲 | コンプライアンスを含む広範な概念(社会貢献、環境配慮、地域貢献などを含む) | CSRの基盤となる法令遵守・倫理的行動 |

| 位置付け | コンプライアンスの徹底の上に成り立つもの | CSRの一部であり、CSRを推進する基盤 |

| 国際基準との関連 | ISO26000で7原則・中核主題を提示し、社会貢献を重視 | ISO26000の「法の支配の尊重」「倫理的行動」に直結 |

| 具体例 | 環境保全活動、地域社会支援、従業員の働きがい向上施策など | 労働法遵守、情報保護、贈収賄防止など |

国際的なCSR基準である ISO26000 では、7つの原則のひとつとして「法の支配の尊重」を掲げ、自国や適用される他国の法令遵守を求めています。また、倫理的行動・透明性・説明責任といった原則も、コンプライアンスの徹底と深く関連しています。

つまり、コンプライアンスの強化はCSRを推進する上での基盤となります。

ただし、CSRはコンプライアンスの遵守にとどまらず、企業が持つ能力や資源を活かし、社会に積極的に貢献することまで含む、より広い概念です。

CSRを適切に果たすためには、まずコンプライアンスを徹底し、その上で社会貢献活動に取り組むことが重要です。

(3)サステナビリティとの関連性

サステナビリティは企業の社会的責任(CSR)活動とも深く関わる概念ですが、厳密には異なります。

CSRとは、企業の事業活動において環境保護や法令遵守など、社会や環境に対する責任を果たすことを指します。一方、サステナビリティとは、地球全体の環境や経済を含め、長期的な視点で持続可能な社会を目指す考え方です。両者の関係は次の表のとおりです。

| 企業の社会的責任(CSR) | サステナビリティ | |

|---|---|---|

| 目的 | 企業活動における 社会・環境への責任 | 長期的な視点での 持続可能な社会実現 |

| 範囲 | 主に企業の事業活動や ステークホルダーへの配慮 | 社会全体(環境、経済、社会) |

| 企業での活動例 | 法令遵守、環境保護、労働環境改善など | SDGsへの貢献、再生可能エネルギー導入、地域貢献など |

このように、CSRは企業が社会に対して負う責任に焦点を当てていますが、サステナビリティはより広い視点で持続可能な社会の実現を目指す概念です。

CSRは、サステナビリティを実現するためにも重要な要素となるでしょう。

(4)SDGsとの関連性

CSRとSDGs(持続可能な開発目標)は、どちらも社会課題の解決を目指す点で共通しており、密接に関連しています。企業がCSR活動として取り組む内容は、多くの場合SDGsの目標達成にも貢献しています。

| CSR(企業の社会的責任) | SDGs(持続可能な開発目標) | |

|---|---|---|

| 定義 | 企業が事業活動を通じて社会全体の利益に貢献する考え方 | 2030年までに達成すべき国際目標で、 17の目標と169のターゲットで構成 |

| 目的 | 環境保護、人権尊重、地域貢献など幅広い社会課題への取り組み | 貧困、飢餓、気候変動など地球規模の課題解決 |

| 活動の例 | ・環境負荷の低減・労働環境の改善・人権の尊重・地域社会への貢献 | ・目標13「気候変動に具体的な対策を」 ・目標14「海の豊かさを守ろう」 ・目標15「陸の豊かさも守ろう」 ・目標8「働きがいも経済成長も」 ・目標5「ジェンダー平等を実現しよう」 |

| 関係性 | 企業が社会課題に取り組むための行動指針 | CSR活動が目指す国際的な目標として位置づけられるもの |

たとえば、環境負荷低減の取り組みはSDGsの「目標13:気候変動に具体的な対策を」や「目標14:海の豊かさを守ろう」「目標15:陸の豊かさも守ろう」などに関連します。また、労働環境の改善や人権尊重は、「目標8:働きがいも経済成長も」「目標5:ジェンダー平等を実現しよう」などにつながります。

このように、CSRは企業が社会課題に取り組むための行動指針であり、SDGsはその取り組みが目指す国際的な目標として位置づけることができます。企業がCSRを推進することは、SDGs達成への貢献にもつながるのです。

(5)CSV(共通価値の創造)との違い

CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)は、企業の経済活動を通じて社会課題の解決を目指し、経済的価値と社会的価値の両立を図る経営戦略です。CSRとCSVはどちらも企業の社会的責任を果たすアプローチですが、経済的利益との関わり方に違いがあります。

| 企業業績・経済的利益 | 社会的責任 | |

|---|---|---|

| CSR | 目的としない | 目的とする |

| CSV | 目的とする | 目的とする |

CSRは企業の利益とは独立した社会貢献活動を重視する一方、CSVは社会課題の解決そのものを事業機会と捉え、競争力強化や収益向上につなげる考え方です。つまり、CSVは社会貢献と経済活動が一体となった概念と言えます。

(6)ボランティア活動との違い

社会的責任(CSR)活動とボランティア活動は、どちらも社会貢献を目的としていますが、活動資金の調達方法や利益追求の考え方に違いがあります。

| CSR活動(社会的企業を含む) | ボランティア活動 | |

|---|---|---|

| 活動資金 | 株式、融資、出資、事業収入 | 寄付、構成員の持ち出し |

| 利益追求 | 社会問題解決と同時に、 事業収入を得ることも目的とする | 基本的に利益追求を目的としない |

企業が行うCSR活動は、事業活動の一環として位置づけられ、経済的な持続可能性も考慮します。一方、ボランティア活動は主に個人の善意や寄付によって支えられ、活動そのものが目的となることが多いです。

4.CSR活動が重要視される背景と目的

近年の企業活動は、経済的な側面だけでなく、社会や環境への影響も考慮することが求められています。

これは、地球規模での環境問題や社会的不平等への関心が高まっていることに加え、企業に対するステークホルダーからの期待が変化しているためです。企業が持続的に成長するためには、これらの社会的な要請に応え、責任ある行動をとることが不可欠となっています。

(1)国内外でのCSR普及の動向

企業の社会的責任(CSR)は、過去10年間で大きく進化し、単なる慈善活動から経営戦略の重要な柱へと変化しました。特に「共通価値の創造(CSV)」という考え方が広まり、社会課題の解決と企業競争力向上の両立を目指す動きが世界的に加速しています。

国際的なCSRの枠組みも整備されており、国連グローバル・コンパクトやISO26000などが指針となっています。これらの基準は地域によって運用に特徴があり、たとえば欧州ではCSRに関する法規制が進み、欧州政策全体として原則主義から細則主義への移行が見られるとともに、企業は詳細で具体的なルールに基づく対応が求められています。

(2)企業活動における社会からの期待

現代社会において、企業は単なる経済活動の主体ではなく、社会の一員として幅広い責任を果たすことが期待されています。社会からの期待は多岐にわたり、具体的には以下のような点が挙げられます。

- 法令遵守はもちろん、倫理的な行動に基づく企業活動

- 株主だけでなく従業員・顧客・取引先・地域社会など多様なステークホルダーへの配慮

- 環境問題や人権問題への取り組み、国際的な規範・普遍的な人権の尊重

- 企業活動が社会に与える影響についての説明責任と透明性の確保

これらの期待に応えることが、企業が社会の信頼を得て、持続可能な事業活動を行う基盤となります。

5.CSR活動の主な領域と具体的な取り組み

企業が果たすべき社会的責任(CSR)は多岐にわたります。

その内容は国際的なガイドラインや基準によって整理されており、ISO 26000などが主な指針です。これらは、企業が経済活動を行う上で考慮すべき主要な領域を示しています。 これらの領域は相互に関連しており、企業は自身の事業特性に合わせて総合的に取り組むことが求められます。

ここでは、CSR活動の主な領域と具体的な取り組みについて解説します。

(1)組織統治とコンプライアンスの徹底

CSR活動において、企業の「組織統治(ガバナンス)」と「コンプライアンス(法令遵守)」の徹底は基盤となります。

組織統治とは、企業の意思決定や活動を透明性や倫理観に基づいて管理する仕組みです。具体的には、経営の透明性を高め、ステークホルダーの利害を尊重する体制づくりが求められます。

コンプライアンスは、法令の遵守はもちろん、社会的規範や倫理観を守ることを意味します。

国際規格ISO26000の7原則にも、「法の支配の尊重」や「国際行動規範の尊重」が掲げられており、企業活動における規範遵守の重要性が強調されています。

企業が社会から信頼を得るには、不祥事を防ぎ、公正かつ誠実に事業を行うことが不可欠です。

組織統治とコンプライアンスの強化は、CSRの根幹を成す取り組みであり、企業活動の説明責任や倫理的行動を促すために極めて重要です。

(2)人権尊重と労働環境の改善

CSR活動において、人権尊重と労働環境の改善は重要な柱の一つです。

ISO26000の7原則にも、人権と労働慣行が含まれており、企業は以下のような取り組みが求められます。

| 人権 | 労働慣行 |

|---|---|

| 児童労働の禁止 | 安全で健康的な労働環境の提供 |

| 強制労働の排除 | 適正な労働時間と賃金の確保 |

| 差別の撤廃 | 結社の自由と団体交渉権の尊重 |

| ダイバーシティ(多様性)の推進 | 従業員のスキル開発やキャリア形成支援 |

| サプライチェーン全体での人権デューデリジェンス | ワークライフバランスの推進 |

これらの取り組みを通じて、企業は従業員が尊厳を持って働ける環境を整え、能力を最大限に発揮できる職場を実現することが求められます。こうした環境づくりは、従業員のエンゲージメント向上や、優秀な人材の確保・定着にもつながります。

さらに、サプライチェーン全体での人権尊重も重要な課題となっています。以下の動画では、サプライチェーンの人権尊重に関する詳細をご確認いただけます。

(3)環境保全への貢献

多くの企業は、事業活動が環境に与える影響を低減するため、さまざまな環境保全活動に取り組んでいます。これは、地球温暖化対策や資源の有効活用といった喫緊の課題に対応するためです。企業の具体的な取り組みは以下の通りです。

| 取り組みの種類 | 具体例 |

|---|---|

| CO2排出量削減 | ・再生可能エネルギー(太陽光など)の導入 ・高効率な設備(ガスボイラーなど)への切り替え ・物流体系の見直し(空車運行の削減など) |

| 廃棄物削減・リサイクル | ・不要になった製品の回収 ・リユース・リサイクルしやすい製品設計 |

| 環境保護活動 | ・植林活動・海岸清掃・環境教育 |

これらの活動は、環境負荷の低減だけでなく、企業のイメージ向上や新たなビジネス機会の創出にもつながります。企業には、長期的な視点で環境課題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することが求められています。

(4)公正な事業慣行の推進

企業が社会的責任を果たす上で、公正な事業慣行の推進は極めて重要です。法令遵守はもちろん、取引先との公正な関係構築や従業員の適切な管理などが求められます。具体的な取り組みは以下の通りです。

| 取り組みの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 公正な調達 | 複数の取引先から見積を取得し、 公平な基準で選定。契約内容の明確化と誠実な履行。 |

| 法令遵守の徹底 | 独占禁止法等に対応する社内体制を整備し、 従業員教育を実施。 |

| 反社会的勢力の排除 | 一切の関係を持たず、不当要求に応じない。 警察など外部機関と連携した対策。 |

| 個人情報の適正管理 | 顧客・従業員の個人情報保護規程を定め、 従業員への周知を徹底。 |

| インサイダー取引の排除 | 未公表情報に基づく株取引等を禁止し、 情報管理を徹底。 |

| 適法な雇用 | 外国人労働者を含む従業員の就労資格・労働条件を 確認し、不法就労を排除。 |

これらの取り組みを通じて、企業は透明性の高い事業運営を実現し、社会からの信頼を維持・向上させることができます。

(5)消費者への責任

企業が社会的責任を果たす上で、消費者への責任は重要な要素の一つです。

これは、単に高品質な製品やサービスを提供するだけでなく、消費者の安全を守り、公正かつ透明性の高い取引を行うことを含みます。ISO 26000では、組織の社会的責任に関するガイダンスの中で、消費者に関連する責任として以下の7つを示しています。

| 消費者に関連する責任 | 内容例 |

|---|---|

| 公正なマーケティングおよび情報の提供 | 誇大広告を避け、 正確で分かりやすい情報を提供する |

| 消費者の健康および安全の保護 | 製品・サービスの安全性を確保し、 リスク情報を適切に伝える |

| 持続可能な消費 | 環境負荷の少ない製品提供、 リサイクル促進 |

| 消費者へのサービス、サポート、苦情解決 | 苦情対応窓口の設置、 迅速・誠実な対応 |

| 消費者のデータ保護およびプライバシー保護 | 個人情報の適正な取得・管理・利用 |

| 必要不可欠なサービスへのアクセス | 電気・水道・通信などの 基本的サービスを公平に提供 |

| 教育および意識向上 | 消費者向けの製品安全、 環境保護に関する啓発活動 |

特に、「必要不可欠なサービスへのアクセス」は、現代社会において誰もが公平に受けられるべき基本的な権利として重視されています。企業はこれらの責任を果たすことで、消費者の信頼を高め、持続可能な成長の基盤を築くことができます。

(6)地域社会への貢献と発展

企業は、地域社会への貢献と発展を重要な社会的責任の一つと位置付けています。単に利益を追求するのではなく、地域の一員として積極的に地域課題の解決や活性化に関わることが求められています。具体的な活動内容は次の通りです。

| 支援の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 資金的支援 | 地域の祭り・イベントへの協賛、 NPO・ボランティア団体への寄付、 地元中小企業や地域再生プロジェクトへの投資 |

| 人的支援 | 従業員の地域清掃、高齢者施設でのボランティア、 従業員スキルを活かした地域課題の解決支援 |

| 物的支援 | 会議室や施設の地域住民への開放、 保有機材の貸し出し、製品やサービスの無償提供や割引提供 |

これらの活動を通じて、企業は地域との信頼関係を築き、持続可能な地域社会の実現に貢献することが期待されています。

6.CSR活動を成功させるポイント

CSR活動を効果的に進め、企業価値向上につなげるためには、いくつかの重要なポイントがあります。単に社会貢献活動を行うだけでなく、戦略的に計画し実行することが求められます。成功のための主なポイントは以下の通りです。

- 自社に合ったCSR活動の選定

- 長期的な視点での計画と実行

- ステークホルダーとのコミュニケーション

- 取り組み内容の情報公開

ここでは、CSR活動を成功させるポイントについて解説します。

(1)自社に合ったCSR活動の選定

CSR活動を成功させるためには、自社の事業内容や企業文化、経営資源などを考慮し、最適な取り組みを選ぶことが重要です。

やみくもに社会貢献活動を行うのではなく、自社の特性や状況に応じた分野を選定し、集中的に取り組むことで効果的なCSR活動が可能となります。以下に、CSRの重点分野の一例と具体例をまとめます。

| CSRの重点分野の一例 | 具体例 |

|---|---|

| 自社の強みを活かせる分野 | 製造業:環境負荷低減、安全な製品提供 |

| 事業との関連性が高い分野 | サービス業:顧客満足度向上、従業員教育 |

| ステークホルダーからの期待が高い分野 | 地域密着型企業:地域貢献活動 |

自社の特性に合った活動を選び、継続的に取り組むことが、CSR活動の成功につながります。

(2)長期的な視点での計画と実行

CSR活動を成功させるためには、単発的な取り組みではなく、長期的な視点での計画と実行が不可欠です。企業が社会からの信頼を獲得し、企業価値を持続的に向上させるためには、腰を据えた取り組みが求められます。

CSR活動には初期投資や業務負担の増加といった課題もあります。これらを乗り越え、効果的な活動を行うためには、短期的な成果にとどまらない将来を見据えた戦略が必要です。

| 計画の重要性 | 実行のポイント |

|---|---|

| 自社の経営戦略との統合 | 継続的な活動の実施 |

| 具体的な目標とKPIの設定 | PDCAサイクルによる見直し |

| 必要なリソースの確保(人材、資金など) | 関係部署との連携強化 |

長期的な視点を持つことで、CSR活動は単なるコストではなく、企業の成長戦略の一部として位置づけられ、持続可能な競争力の源泉となります。

(3)ステークホルダーとのコミュニケーション

CSR活動を成功させるためには、企業を取り巻くステークホルダーとの良好なコミュニケーションが不可欠です。

ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、企業はCSR活動への取り組みを積極的に開示し、説明責任を果たすことが求められます。また、寄せられた声を事業やCSR活動の改善に活かすことで、信頼関係の構築と実効性の向上が図ることができます。

| コミュニケーションの方法 | 内容 |

|---|---|

| 情報開示 | CSRレポートやWebサイトで 取り組み内容や成果、課題を公開する |

| 対話の機会 | 説明会、ワークショップ、アンケートなどで 直接意見を聞く場を設ける |

| フィードバックの活用 | 寄せられた意見や要望を活動改善に反映させる |

このような取り組みにより、企業は持続的な信頼関係を築き、CSR活動の実効性を高めることができます。

(4)取り組み内容の情報公開

CSR活動を成功させるためには、実施した取り組みの内容を積極的に外部へ公開することが重要です。企業がどのような社会的責任を果たそうとしているのか、具体的な活動内容や成果を明確に示すことで、ステークホルダーの信頼を得ることができます。

ISO26000でも「透明性」が社会的責任の基本原則とされており、企業活動の透明性向上が求められています。

| 情報公開の手段 | 内容 |

|---|---|

| 自社ウェブサイト | CSRレポートやサステナビリティレポートを掲載し、活動内容・成果・目標を示す |

| 統合報告書 | 財務情報と非財務情報(CSR・ESG)の統合的な報告 |

| ニュースリリース | 新規の取り組みや成果をメディア向けに発表 |

| SNS・ブログ | 日常的な活動や担当者の声を分かりやすく発信 |

| 説明会・イベント | ステークホルダーと直接対話し、取り組みを説明 |

情報公開を徹底することで、企業は説明責任を果たし、信頼性を高めることができます。

7.社会的責任を果たす企業の事例

ここでは、実際にCSR活動に積極的に取り組んでいる国内企業の事例を紹介します。

(1)富士フイルム

富士フイルムグループは、創業当初から環境保全やステークホルダーからの信頼を重視する考え方が根付いています。これは、写真フィルム製造に大量の水と空気が必要であったことや、「信頼を買っていただく商品」であったことに由来します。

同社は、2006年にCSRの考え方を制定し、社会の変化に合わせて2014年に改定しました。全従業員が日々の業務でCSRを意識・実践できるような体制を整えています。

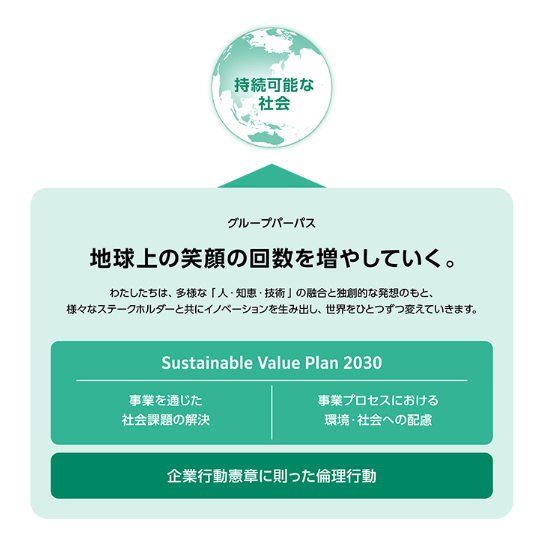

また、2024年にはグループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」を制定。このパーパスのもと、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組んでいます。

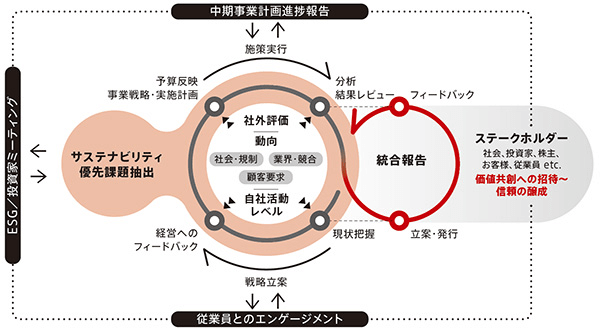

CSR計画として「Sustainable Value Plan 2030(SVP2030)」を経営の根幹に位置づけ、中期経営計画「VISION2030」をその達成に向けたアクションプランとして推進しています。従業員一人ひとりが「アスピレーション(志)」を持ってこれらの計画に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

出典:CSRの考え方と各種方針 | 富士フイルムホールディングス株式会社

(2)ブリヂストン

ブリヂストンは、グローバル企業として「最高の品質で社会に貢献」という使命のもと、持続可能な社会の実現を目指し、企業活動を通じて社会課題の解決に取り組んでいます。同社のサステナビリティ活動は、主に以下の3つの領域に重点を置いています。

| 環境 | 自然との共生、資源の有効活用、CO2削減など |

|---|---|

| 社会 | 人権尊重、労働安全衛生、多様な人材の活躍推進、コミュニティへの貢献など |

| ガバナンス | 高度なコーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス徹底など |

これらの取り組みは、同社のバリューチェーン全体で推進されており、社会からの期待に応え、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献しています。

出典:https://www.bridgestone.co.jp/csr/

(3)ダイキン工業

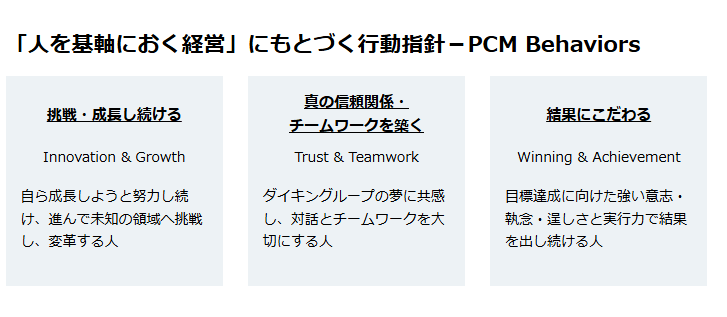

ダイキン工業は、「人を基軸におく経営」を創業以来実践し、社員の挑戦・成長を支援することで企業価値を高めています。これは、人が持つ無限の可能性を信じ、一人ひとりの成長が企業発展の基盤であるという考えに基づいています。

同社のCSR活動は、経営理念「世界中の人に快適と安心を提供し続けること」に根ざしており、特に「空気」に関わるビジネスを通じて環境課題の解決に貢献することを重視しています。主な取り組み姿勢は以下の通りです。

| 社会課題解決と企業価値向上 | 地球環境など、社会の持続的発展に貢献し、 企業価値を高める |

|---|---|

| 社会との対話と発展 | 法令遵守、高い倫理観、情報開示を通じて 社会と対話し、ともに発展する |

| 人を基軸におく経営 | 社員の多様な個性を尊重し、 挑戦できる環境を提供 |

これらの活動を通じて、ダイキン工業は社会からの信頼を得て、持続可能な企業経営を実現しています。

出典:https://www.daikin.co.jp/corporate/overview/philosophy

(4)武田薬品工業

武田薬品工業は、製薬企業としてグローバルヘルス課題の解決に貢献するため、社会的責任活動を積極的に展開しています。特に力を入れているのが「グローバルCSRプログラム」です。

このプログラムでは、途上国・新興国における疾病予防や地域ヘルスワーカーの育成、医療アクセス改善などを目指し、国際機関やNGOと連携した長期的な支援を行っています。

プログラムの大きな特徴は、支援対象を全従業員の投票で決定している点です。これにより、従業員の主体的な関与を促し、活動への意識を高めています。支援活動の例は以下のとおりです。

| 支援対象分野 | パートナー例 | 活動内容の例 |

|---|---|---|

| 疾病予防・医療アクセス | ユニセフ、国連財団 | 予防接種の実施、母子医療システムの構築支援 |

| 人材育成 | ラスト・マイル・ヘルス | コミュニティ・ヘルス・ワーカーの育成 |

これらの活動を通じて、武田薬品工業は医薬品アクセスが困難な地域の人々の健康向上に貢献しています。

出典:https://www.takeda.com/jp/about/corporate-responsibility/corporate-giving/

(5)コマツ

コマツは、CSR活動を「事業活動を通じて社会の要請に応えていく」ことと定義しています。これは、単なる慈善活動ではなく、事業との関連性を重視している点が特徴です。社会とコマツ双方にとって価値のある活動を追求するため、マテリアリティ(重要課題)を特定し、それに沿った社会貢献活動を展開しています。

特に、事業を行う地域での社会貢献活動を企業の責任と捉え、本業で培ったスキルやノウハウを活かしたテーマに注力しています。

社会貢献活動の実施にあたっては、継続性、公益性、自主性、社員の納得性、非広告宣伝性を重視する「社会貢献5原則」を掲げています。また、取り組みが事業とステークホルダー双方にとって有益かを評価するため、「チェックシート」を用いたガバナンス体制を構築しています。

このように、コマツは事業特性を活かし、明確な原則とガバナンスのもと、社会貢献活動を推進しています。

出典:https://komatsu.disclosure.site/ja/themes/105

(6)東北電力

東北電力グループは、「地域社会との共栄」を事業運営の根幹に据え、CSR(企業の社会的責任)活動を推進しています。特に、企業倫理綱領において、以下の点を重視しています。

| 地域社会との信頼関係の構築 | 地域に根差したエネルギー供給事業者として、 地域社会の発展に貢献 |

|---|---|

| コンプライアンスの徹底 | 高い倫理観をもって 公正かつ誠実に事業活動を行う |

| 透明性の高い情報公開 | ステークホルダーへの説明責任を果たす |

これらの取り組みを通じて、東北電力グループは、地域社会の一員として持続的な発展を目指しています。

出典:https://www.tohoku-epco.co.jp/sustainability/rinri/

(7)トヨタ車体

トヨタ車体株式会社は、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、人権尊重の取り組みを推進しています。これは、親会社であるトヨタ自動車株式会社の人権方針を共有し、実践しているためです。

同社は「幸せの量産」をミッションに掲げ、事業を行う全ての国・地域で、地域社会から愛され、頼りにされる存在を目指しています。

具体的な取り組みの基盤となるのが、トヨタ車体で働く一人ひとりが守るべき「人権に関する最上位の方針」です。創業の原点である「自分以外の誰かを幸せにしたい」という思いが、現在も人権尊重の取り組みに受け継がれています。

同社は、サプライヤーや販売店を含む取引先、地域住民、そしてお客様など、多様なステークホルダーの人権に配慮した事業活動を行っています。

出典:https://www.toyota-body.co.jp/sustainability/contribution

(8)コニカミノルタ株式会社

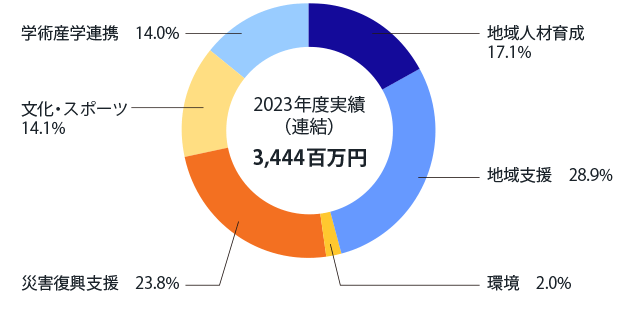

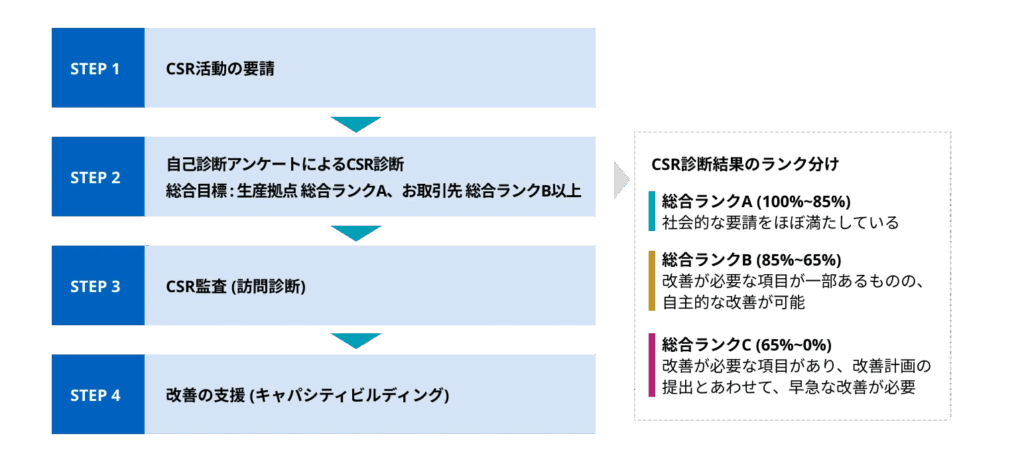

コニカミノルタ株式会社は、サプライチェーン全体における人権、労働安全衛生、環境、倫理の改善を目的としたCSR調達を推進しています。同社は、RBA(Responsible Business Alliance)の行動規範を活用し、取引先に対してCSR活動の要請、自己診断アンケートによる評価、必要に応じたCSR監査を実施しています。

2023年度には、重要な取引先に対してCSR診断を行い、すべての取引先が目標ランクを達成しました。また、間接材のサプライヤーにもCSR診断を拡大し、リスク評価を行っています。

出典:https://www.konicaminolta.jp/about/csr/social/suppliers/csr_procurement.html

8.まとめ

CSR(企業の社会的責任)は、環境・人権・地域社会など、多岐にわたる社会課題に対応し、持続可能な社会の実現を目指す経営戦略です。日本企業では、調達方針の明確化やサプライチェーン全体での人権尊重、再生可能エネルギーの活用など、具体的な取り組みが進んでいます。

一方、海外では法制度の整備や国際的ガイドラインの策定により、CSRの透明性や実効性が強化されています。

これらの事例からも分かる通り、CSRは単なる社会貢献にとどまらず、企業価値やブランドの信頼性を高める競争力の源泉となっています。

CSRを推進し、社会的責任を果たすことは、企業が持続可能な成長を遂げ、社会から選ばれる存在であり続けるための重要な要件です。企業は今後も、長期的な視点で計画的かつ実効性のある取り組みを続けることが求められます。