循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、持続可能な社会と経済成長を両立させる仕組みです。

この記事では、循環経済の基本、3原則、線型経済(従来の経済)との違いについてわかりやすく解説します。また、循環経済を導入するメリットやデメリット、世界と日本における取り組みについても紹介します。

1.循環経済(サーキュラーエコノミー)の概要

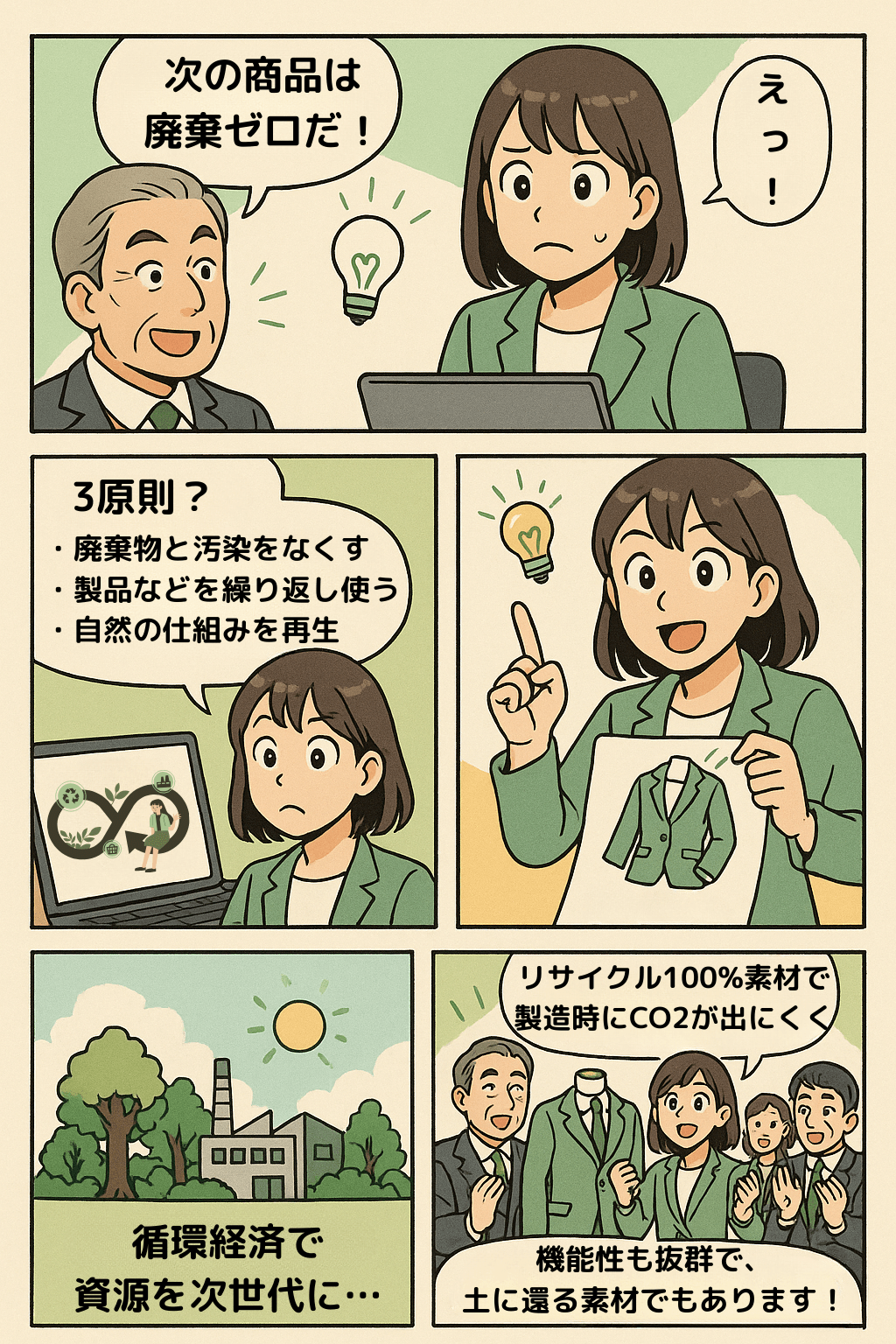

(1)循環経済の定義と3原則

国際的には、エレン・マッカーサー財団が提唱した3原則「廃棄物と汚染をなくす」「製品や材料を繰り返し使う」「自然の仕組みを再生する」が基本概念として広く認知されています。循環経済の3原則は、以下のとおりです。

| 廃棄物と汚染をなくす | 製品の設計段階で廃棄物が出ない仕組みを取り入れる |

|---|---|

| 製品や材料を繰り返し使う | 廃棄せずに製品の価値を維持 |

| 自然の仕組みを再生 | 再生可能な資源を活用 |

この考え方は、従来の「取る→作る→捨てる」という直線的なリニアエコノミーとは異なり、資源の再利用や自然の回復を重視しています。

(2)循環経済の重要性

循環経済は、環境負荷を軽減し、限りある資源を有効活用するだけでなく、長期的な経済成長を支える新たな基盤となります。環境保全と経済発展を両立させる可能性を秘めており、現代社会が直面する資源枯渇や廃棄物問題の解決策として注目されています。

環境保全に役立てられる製品のリユースやレンタルサービス、シェアリングエコノミーの普及が、新たな収益モデルとしても注目を集めています。

(3)循環経済と線型経済(リニアエコノミー)などとの違い

①循環経済と線型経済(リニアエコノミー)の違い

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 線型経済 (リニアエコノミー) | |

|---|---|---|

| 資源利用の流れ | 取る → 作る → 使う → 再利用 → 再生 | 取る(採取)→ 作る(製造)→ 捨てる(廃棄) |

| 廃棄物 | 廃棄物を最小化し、 資源として再活用 | 埋立地や焼却処理に依存 |

循環経済と線型経済の主な違いは、資源利用の流れです。

循環経済では、設計段階から資源の再利用を組み込むことで持続的な社会の構築に役立てられます。

②循環経済と3Rの違い

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 3R | |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 企業や産業、社会全体で循環型の仕組みを取り入れる | 個人や企業が日常的に取り組める廃棄物削減策が中心 |

| 重点領域 | 製品設計、資源効率、自然の回復、リース・シェアリングエコノミーなど、幅広い取り組みを含む | 廃棄物の発生を減らすこと(リデュース)と、すでに生じた廃棄物の再利用・再資源化(リユース・リサイクル)に重点 |

たとえば、3Rではプラスチックごみをリサイクルすることを目指しますが、循環経済ではそもそもプラスチックを使わずに、循環可能な代替素材を開発するというアプローチが取られることがあります。

③循環経済と循環型社会の違い

循環経済は経済活動として資源の再利用や廃棄物削減を追求するものであり、循環型社会は循環経済を実現するための社会システムとして位置づけられます。

そのため、循環経済を目指す過程に循環型社会があります。

| 循環経済 (サーキュラーエコノミー) | 循環型社会 | |

|---|---|---|

| 目的 | 経済活動を持続可能な形で行い、資源の循環を通じて廃棄物を最小化し、経済成長を両立させる | 資源を繰り返し利用し、廃棄物を減らすことで、持続可能な社会を実現する |

| 起源・背景 | エレン・マッカーサー財団が2010年頃に提唱 | 日本では2000年施行の「循環型社会形成推進基本法」が中心 |

2.循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に必要なこと

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に必要なことを解説します。

(1)廃棄物を最小限にする社会経済システム

循環経済を実現するためには、製品の設計段階で廃棄物削減の工夫を取り入れ、廃棄物の発生を根本から抑える社会経済システムの構築が重要です。再利用可能な素材の採用や、部品のモジュール化設計が挙げられます。

例えば、モジュール化によって、壊れた部品だけを交換することで製品全体を廃棄せずに済みます。

消費者にとってもコストパフォーマンスが良く、持続可能な選択になり、リユース(再利用)やリサイクルのプロセスが組み込まれた製造工程を採用することで、使用済み製品や材料を次の製品へと循環させることが可能になります。

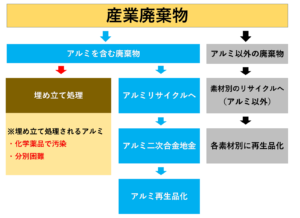

(2)広範囲にわたる要素技術の開発

循環経済を実現するには、リサイクル技術や再生可能エネルギー、製品の耐久性を向上させる技術など、幅広い分野での技術開発が求められます。

例えば、プラスチック廃棄物のリサイクルでは、以下の技術が注目されています。

| 機械的リサイクル | 廃プラスチックを粉砕・洗浄してペレット状に加工し、再利用 |

|---|---|

| 化学的リサイクル | 廃プラスチックを化学反応で分解し、原料や燃料に再生する |

(3)資源循環社会を支えるシステム設計

資源循環社会の実現には資源の収集、再利用、廃棄物の処理を統合的に管理し、製品ライフサイクル全体を最適化する必要があります。

具体例として、日本の家電リサイクル法では、エアコンや冷蔵庫などの家電製品を回収し、再資源化する仕組みが整備されています。これにより、廃棄予定の家電が分解され、金属やプラスチックなどの素材が新たな製品に再利用されています。

このプロセスは、以下のメリットをもたらします。

| 資源の有効活用 | 限られた資源の利用効率を向上 |

|---|---|

| 廃棄物削減 | 埋立地の負担軽減や環境汚染の防止 |

| 環境負荷の軽減 | 温室効果ガス排出の削減に貢献 |

社会全体で導入することで、持続可能な資源循環を目指すことができます。

(4)産業全体での連携

企業単体の取り組みだけでは限界があり、業界内や異業種間での連携が必要となり、サプライチェーン全体での協力体制が必要です。

例えば、食品業界では廃棄食材を活用した以下の取り組みが進められています。

| バイオガス生成 | 食品廃棄物を発酵させ、再生可能エネルギーとして活用 |

|---|---|

| 資源再利用 | 生成されたエネルギーを生産プロセスや地域のエネルギー源として循環 |

こうした産業間の連携により、持続可能な資源活用の基盤が強化され、循環経済の実現がより具体化されます。

3.循環経済(サーキュラーエコノミー)のメリットとデメリット

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)のメリットとデメリットを解説します。

(1)循環経済のメリット

循環経済の導入は、持続可能な社会を実現するため、資源の効率的な利用を中心とする幅広いメリットをもたらします。

| 環境負荷の軽減 | 製品や材料を可能な限り再利用 |

|---|---|

| 資源の効率的な利用 | リサイクルや再利用の技術を活用 |

| コストの削減 | 新たな雇用機会の創出 |

たとえば、リサイクルや再利用の技術を活用することで、新しいビジネスチャンスが生まれ、資源枯渇のリスクを低減し、限りある資源の有効利用にもつなげられます。

循環経済の導入は環境負荷の軽減にとどまらず、消費者や企業、社会全体にもメリットをもたらします。

(2)循環経済のデメリット

循環経済は多くの利点を持つ一方で、実現にはいくつかの課題やデメリットが伴います。以下に主な課題を挙げます。

| 導入コストの高さ | 設備などの導入に初期投資が必要 |

|---|---|

| 技術的な制約 | 技術的に実現が難しい問題がある |

具体的には、高度な設備には専門技術者が必要で、人材育成や運用コストも大きな負担となるなどです。これにより、導入計画の遅延や計画が頓挫するリスクが生じます。

4.循環経済(サーキュラーエコノミー)の取り組み事例

ここでは、日本国内と世界での循環経済(サーキュラーエコノミー)の取り組み事例を紹介します。

(1)日本の循環経済の取り組み

日本では、循環経済の実現に向けた取り組みが国・地方・企業レベルで進められています。

たとえば、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンは、2019年のG20大阪サミットで提案された取り組みで、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにすることを目指しています。

このビジョンにより、各国が情報を共有し、具体的な対策を実施する国際的な枠組みが整備されています。

また、日本国内ではG20海洋プラスチックごみ対策実施枠組を基に、リサイクル技術の開発やプラスチックごみ削減のための製品設計が進められています。

(2)世界の循環経済の取り組み

EUは循環経済における先駆者であり、2020年に発表した新循環型経済行動計画に基づき、持続可能な製品設計、消費者権利の強化、廃棄物削減などを推進しています。

また国際プラスチック条約による取り組みも注目されており、この条約では、プラスチック製品のライフサイクル全体を見直し、2040年までに国際的なプラスチック汚染を解決することを目指しています。

これには、製造から廃棄までの環境負荷を削減し、プラスチックごみの排出ゼロを実現することが含まれています。

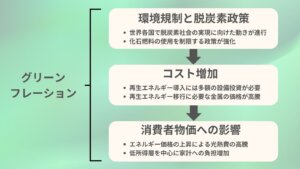

5.循環経済(サーキュラーエコノミー)を導入しないリスク

ここでは、循環経済(サーキュラーエコノミー)を導入しないリスクを解説します。

(1)環境制約

線型経済のままでは廃棄物の処理能力が追いつかず、自然環境の汚染や生態系の崩壊を招く恐れがあります。

例えば、海洋プラスチック問題は、リサイクルや再利用のシステムが整備されていない結果として生じたものであり、循環経済の導入なしでは解決が難しいとされています。これにより、次世代への負担や地球資源の枯渇がさらに深刻化する可能性があります。

(2)資源制約

化石燃料や金属、希少鉱物などの限られた資源が過剰消費されると、供給不足により経済活動に深刻な影響を及ぼします。

循環経済では、資源のリサイクルや再利用を推進することで、資源供給の安定化を図り、持続可能な経済を実現します。

(3)経済的成長機会の損失

循環経済に対応しない企業は、消費者のトレンドや市場の変化に乗り遅れるリスクがあります。

持続可能な製品やサービスを求める消費者ニーズに応える企業は市場競争力を高める一方、これを無視する企業はブランドイメージの低下や業績悪化を招く恐れがあります。

環境意識が高まる中、循環経済への対応は企業の成長と存続に欠かせない要素となる可能性があります。

6.まとめ

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、資源の有効利用などを中心に持続的な社会の構築に向けた包括的な仕組みです。