TCFD開示は投資家やステークホルダーに向けた信頼性向上の手段として重要性が増しています。投資家がESG投資に関して企業を評価するためには、従来の財務情報だけでは適正に評価できないため、TCFDの開示情報を活用します。

この記事では、TCFDの概要や情報開示の重要性、活用方法と取り組み事例などをわかりやすく解説します。

1.TCFDとは

TCFDとは、Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略で、日本語で「気候関連財務情報開示タスクフォース」のことです。

TCFDの主な活動内容は、TCFD開示を行う企業の支援を目的とした提言や実際の開示情報のステータスレポートを公表することなどです。

TCFDは、企業が取り組んでいる気候変動関連事業をデータとして情報開示することを目的とした国際的な組織です。また、2023年10月12日のステータスレポートの公表を最後にTCFDは解散したため、TCFDへの賛同手続きはできませんが、TCFD開示の実施は可能です。

ただし、TCFDに関する議論は、国際サステナビリティ委員会(ISSB:International Sustainability Standards Board)が引き継いでいます。

(参考元:経済産業省 気候変動に関連した情報開示の動向(TCFD))

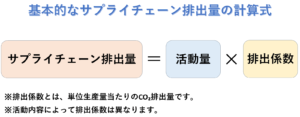

TCFD提言を理解する上で、GHG(温室効果ガス)排出量やサプライチェーン排出量への理解も重要です。サプライチェーン排出量については、以下の記事をご覧ください。

(1)TCFD開示で求められる4要素

一般的にTCFD提言に沿った情報開示を「 TCFD開示」と呼びます。TCFD開示で推奨されている4要素を以下で解説します。

①ガバナンス

ガバナンスでは、以下の2項目の記述が推奨されています。

- 気候関連のリスクと機会に関する取締役会の監督についての内容

- 気候関連のリスクと機会の評価とマネジメントにおける経営陣の役割

たとえば、取締役員会が気候関連の報告を受けるプロセスや頻度、気候関連に対する戦略、行動計画、リスクマネジメントに関する見直しの指示内容などを記述します。

②戦略

戦略では、以下3項目の記述を推奨しています。

- 組織が特定した短期、中期、長期の気候関連のリスクと機会

- 気候関連のリスクと機会が組織の事業や戦略、財務計画に及ぼす影響

- 2℃以下のシナリオを含む異なる気候関連のシナリオを考慮した組織戦略のレジリエンス

たとえば、組織の資産やインフラの耐用年数と気候関連事項の時間的範囲、特定した気候関連事項が事業や戦略に及ぼす影響などを記述します。

③リスクマネジメント

リスクマネジメントでは、以下3項目の記述が推奨されています。

- 気候関連リスクを特定し、評価するための組織のプロセス

- 気候関連リスクをマネジメントするための組織のプロセス

- 気候関連リスクを特定・評価・マネジメントするプロセスが組織全体に及ぼすリスクマネジメントの統合性

たとえば、気候関連リスクを特定・評価する際のリスクマネジメントプロセス、リスクの軽減・移転・受入・制御を行う意思決定の方法などを記述します。

④指標と目標

指標と目標では、以下の3項目が推奨されています。

- 組織が自らの戦略とリスクマネジメントに沿って、気候関連のリスクと機会の評価に使用する指標

- スコープ1、スコープ2に該当する場合は、スコープ3の温室効果ガス排出量および関連するリスク

- 気候関連のリスクと機会をマネジメントするために組織が使用する目標や目標に対するパフォーマンス

たとえば、水、エネルギー、廃棄物マネジメントに関する気候関連リスクの指標やスコープ3のGHG排出量、気候関連の主要目標などを記述します。

(参照元:TCFDコンソーシアム 気候関連財務情報開示に関するガイダンス3.0)

事業内容や業種によってビジネスモデルは異なりますが、前述した4つの要素を軸にTCFDを開示することで、自社におけるサスティナビリティへの取り組みを推進できます。

2.TCFD開示が義務化された背景

TCFD開示が義務化された背景には、気候変動リスクの影響と機関投資家の判断材料があります。

(1)気候変動リスクの影響

次世代に持続可能な社会を引き継ぐためにも、企業には気候変動リスク回避の取り組みの一環としてTCFD開示が求められています。

企業にとっては天然資源や化石燃料の高騰、もしくは入手困難になる恐れがあります。そうなれば、事業活動に多大な影響を及ぼし、経営存続の危機に陥る可能性が危惧されます。

(2)機関投資家の判断材料

TCFD開示は、機関投資家の判断材料にもなっており、気候変動による自然災害は、企業の事業活動にさまざまな影響を及ぼすため、投資家の間でもESG投資が注目されています。

ESG(環境・社会・ガバナンス)関連の事業に取り組む企業は、環境への配慮や気候変動関連のリスクマネジメントも整備されている傾向にあります。

また、ESGへの取り組みで一定以上の成果を上げている企業は、機関投資家から高い評価を得られるため、資金調達の容易性や企業価値の向上が期待できます。ESGに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

3.TCFDへの賛同機関数の推移

世界各国でTCFDに賛同した機関数の推移を解説します。

(1)世界各国のTCFD賛同機関数

TCFDの趣旨(気候変動関連の財務情報開示)に賛同している企業は、世界全体で4,925社、その中でも日本においては1,488社が賛同しており、全体の約30%を占めています。(※2023年11月24日時点)

上図は、賛同した国別に企業数をグラフ化したものです。国別で比較しても日本の賛同企業が群を抜いています。

また、世界全体で見ると、金属を取り扱っている企業やその他機関よりも、非金属を取り扱っている企業の割合が多い傾向にあります。

(2)TCFD上位3カ国における賛同機関数の推移

上記グラフは、前述したTCFD賛同国の中でも上位3カ国(日本・イギリス・アメリカ)における賛同機関数の推移です。2019年4月頃まで、日本はイギリスやアメリカを下回っていましたが、2019年5月に設立したTCFDコンソーシアム総会を期に他国よりも増加数が伸びています。

その後は、右肩上がりに少しずつ上昇していますが、2021年7月頃まで3カ国に大きな差はありません。2021年6月に開催された「第3回TCFDコンソーシアム総会」後から、急激に日本の賛同機関が増加している一方で、イギリスやアメリカは横ばい傾向です。

4.日本政府の主な取り組み

TCFDに関して、日本政府(経済産業省)が取り組んでいる主な内容を3つご紹介します。

(1)TCFD研究会の設置

2018年8月に経済産業省は「TCFD研究会」を設置し、気候変動対策に関するグローバル市場において、TCFD開示不足によって日本企業の評価が低下するリスク回避を目的としています。さらに、積極的に気候変動対策に取り組む企業に対して、資金供給を促進させることも目的の一つです。

研究会では、気候変動対策に取り組む企業や金融機関などに対し、先進企業や有識者が先進事例の紹介や知見を提供しています。提供された情報は、企業と金融機関や投資家との対話促進に役立てています。

(2)TCFDコンソーシアムの設立

気候変動に関する効果的な情報開示や適切な投資を促進する取り組みを議論する場として、民間主導のTCFDコンソーシアムを設立しています。

TCFDコンソーシアムには、関係省庁(経済産業省、環境省、金融庁)のオブザーバーも関与しており、SASB(サスティナビリティ会計基準審議会)などの外部機関との連携も図っています。

その他にも「グリーン投資ガイダンス」の策定や「TCFDガイダンス」の改定など、TCFDコンソーシアムを通じて、国内のTCFD開示を促進しています。

(3)経済産業省が「TCFDガイダンス」を策定

TCFDガイダンスとは、2017年6月に提出された最終報告書(TCFD提言)を期に、経済産業省が解説書として策定したものです。その後、TCFDコンソーシアムが発足し、国内外の最新知見やデータなどを反映させるため、「TCFDガイダンス2.0」に改定され、より充実した解説書になりました。

TCFDガイダンス2.0では、TCFD提言に沿った内容に加えて、直近の動向、業種別ガイダンスの取り組みや開示の事例、リスク項目なども解説しています。

(参考元:経済産業省 TCFD開示促進に向けた取組)

5.TCFD提言に基づくシナリオ分析を活用した企業の取り組み事例

TCFD提言のシナリオ分析とは、気候変動が企業に与えるリスクに備え、あらゆるパターンを仮定(シナリオ)し、対応策を検討する際にシナリオを使って分析することです。

事前にシナリオを準備して対策を検討しておけば、想定範囲内として突発的なリスクにもスムーズに対応できます。ここでは、TCFDのシナリオ分析を活用した企業の取り組み事例を3つご紹介します。

(1)ASVの実現に向けた新たな事業戦略の策定を検討

味の素株式会社は、サステナビリティへの取り組みが製品の付加価値向上につながるとして、ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)の実現に向けた事業戦略の策定に取り組んでいます。

同社のシナリオ分析では、物理的リスクとして中長期的な観点で気候変動のうち、渇水、洪水、海面上昇、原料収穫量の変化などを分析対象にしています。

移行リスクの分析対象は、カーボンプライシングや法規制の強化、エネルギー単価の上昇、消費者嗜好の変化などです。

(2)販売マーケティングおよび新商品開発の体制強化

住友化学株式会社は、TCFD提言に基づくシナリオ分析を活用し、気候変動リスクへの対応として販売マーケティングおよび新商品開発の体制強化に取り組んでいます。

シナリオ分析の結果、物理的リスクとして、1.5℃シナリオでは原材料コストの上昇(機会)、4℃シナリオにおいては「気候変動に適応する製品や技術重要の増加」と「気温上昇に伴う気象災害の激甚化」を特定しました。

リスク管理では、事業継続計画の策定や展開地域の分散化に取り組み、災害リスクの軽減を図っています。

(3)災害リスクにおける対応策の明確化

ヤマトホールディングス株式会社は、気候変動によるリスクと機会への対応として、災害リスクの対応策を明確にしており、短期的な物理的リスクとして、異常気象の激甚化や営業停止、施設・設備の破損や損失による修理費の増加などを挙げています。

シナリオ分析に用いたシナリオは、1.5℃シナリオと4℃シナリオです。また、ハザードマップを活用した出店計画やBCPマニュアルの定期更新、再生可能エネルギーの活用などの取り組みも推進しています。

6.まとめ

TCFD開示は、機関投資家が投資先を選ぶ際の判断材料として活用され、ESG投資の呼び込みにも貢献します。

また、日本企業がグローバル市場で高い評価を得るためにも、気候変動関連の取り組みやリスク管理といった情報開示が求められています。