企業が持続的に成長し、国際競争力を維持・強化するためには、製品やサービスの品質やコスト競争力だけでなく、サプライチェーン全体にわたるサステナビリティ(持続可能性)が不可欠な経営課題となっています。

近年、環境問題や人権尊重といった社会的責任への対応は、投資家や取引先からの厳しい評価対象となっており、企業価値にも直結する重要な要素です。

本記事では、サプライチェーンにおけるサステナビリティ推進の意義と、実効性ある取り組みのポイントについて詳しく解説していきます。

1.サステナブルサプライチェーンとは

ここでは、サステナブルサプライチェーンの詳しい定義や特徴、注目される背景について解説します。

(1)定義と基本的な考え方

サステナブルサプライチェーンとは、企業の製品やサービスが顧客に届くまでの一連のプロセスにおいて、環境への配慮や人権尊重、法令遵守、社会的責任などのサステナビリティに関する要素を組み込んだ供給体制を指します。

仕入先の工場での労働環境、物流における二酸化炭素排出量、原材料の調達方法など、企業の直接的な管理外にある領域にも目を向け、持続可能な基準に適合させていく取り組みが求められます。

サステナブルサプライチェーンの構築は、企業価値の向上、ブランド信頼性の強化、さらにはグローバル市場における競争優位性確立のために、不可欠な経営課題となっています。

(2)注目される背景

サステナブルサプライチェーンが注目される背景には、社会の価値観の変化や経済活動の不確実性の高まりなど、テクノロジーの進化など複合的な要因があります。

①環境問題への関心の高まり

地球温暖化や生物多様性の喪失といった環境問題は、もはや一部の専門家のみが懸念するテーマではなく、企業経営における中核的な課題となっています。

製造業や物流業界のように大量の資源・エネルギーを消費する産業においては、自社の事業活動による環境負荷を「見える化」し、削減に取り組むことが、社会的責任(CSR)であると同時に、企業価値向上のための重要な施策と位置づけられています。

このような背景のもと、単なる自社活動にとどまらず、サプライチェーン全体にわたる環境インパクトの把握と、原材料調達から最終製品に至るまでの環境パフォーマンスの最適化が、グローバルスタンダードとして求められる時代に突入しています。

②地政学上のリスク

新型感染症のパンデミック、戦争・紛争の勃発、経済制裁の拡大といった突発的事象は、特定の国・地域への過度な依存による調達構造の脆弱性を浮き彫りにしました。

これを受け、企業は単にコスト最優先で調達先を選定する時代から、倫理性や透明性、柔軟性を重視したサプライチェーン構築へと、パラダイムシフトを迫られています。

③顧客や取引先の意識変革

サプライチェーンの一部で不適切な行為が発覚すれば、その情報はSNSなどのメディアを通じて瞬時に拡散し、企業のブランド価値に甚大なダメージを与えかねません。

さらに、BtoB取引においても、持続可能な調達方針を掲げる企業が急速に増加しており、サプライヤーや下請企業に対して、ESG配慮や透明性のある情報開示を求める動きが本格化しています。

このような社会的要請に的確に応えるためには、単なるリスク管理を超えた、体系的かつ戦略的なサステナブルサプライチェーンの整備が、企業経営にとって不可欠な課題となっています。

(3)サステナブルサプライチェーンの3つの特徴

以下では、その中核を成す3つの特徴について紹介します。

①環境への配慮

サステナブルサプライチェーンでは、原材料の調達から製造、輸送、販売に至るすべてのプロセスにおいて、環境負荷の最小化が求められます。

具体的な施策としては、再生可能エネルギーの導入、省資源型設計の推進、製品ライフサイクル全体を対象とするLCA(ライフサイクルアセスメント)による環境影響の可視化と管理が挙げられます。

②高い透明性

サステナブルサプライチェーンの特徴として、高い透明性が挙げられます。

トレーサビリティを確保することで、調達品の原産地や製造過程、サプライヤーの労働環境などを可視化し、不正リスクの抑止や早期対応が可能となります。

こうした取り組みによって、企業は世界的に強化される環境規制への迅速な対応が可能となり、同時にサプライチェーン全体でのカーボンフットプリント削減を推進することができます。

③循環型で持続性がある

従来の採取・製造・廃棄といった直線型経済モデルから脱却し、再利用・再資源化・長期使用を前提とした循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行が、サプライチェーン全体に求められています。

サーキュラーエコノミーについては、以下の記事で詳しく解説しています。

このような取り組みは、資源の効率的活用と環境負荷低減の両立を可能にするだけでなく、コスト削減や新たなビジネスモデルの創出にも繋がります。

2.サステナブルサプライチェーンがもたらす3つのメリット

ここでは、サステナブルサプライチェーンの構築によって企業が享受できるメリットを紹介します。

(1)環境対策とコスト削減の両立

一見すると、環境対策に取り組むことはコスト増加を招くように思われます。

しかし、実際には資源の無駄を減らし、効率性を高めることで中長期的なコストの削減に繋がるケースが多く見られます。

たとえば、製造過程における廃棄物の削減、エネルギー効率の改善、パッケージ素材の簡素化などは、環境への負荷軽減と同時に経費削減にも貢献します。

また、製品や部品の再利用・再資源化によるコスト最適化や、輸送ルートの見直しによる燃料費の削減など、サステナブルな視点は物流や在庫管理にも新たな効率化をもたらします。

(2)顧客ロイヤルティの構築

現代の消費者や取引先は、製品やサービスの品質の背後にある企業の姿勢や社会的責任にも注目しています。

特にZ世代やミレニアル世代などサステナビリティへの関心が高い層からは、環境・社会への配慮を明確に示す企業が支持される傾向にあります。

サプライチェーンにおける倫理的な調達、トレーサビリティの確保、公正な労働環境の整備などの取り組みを積極的に公開することで、企業は顧客からの信頼を獲得できます。

(3)企業イメージダウンへのリスクヘッジ

サプライチェーン上の不祥事や倫理的な問題は、企業のブランドや評価に甚大な影響を及ぼすリスクをはらんでいます。

たとえば、下請け企業での強制労働や環境破壊といった事象が発覚した場合、その責任が元請け企業にも及び、株価の下落や取引停止などの経済的損失を招くことがあります。

サステナブルサプライチェーンの構築は、こうしたリスクを未然に防ぐための有効な手段です。

サプライヤーに対して行動規範の策定を求めたり、定期的な監査を実施したりすることで、問題の早期発見と対処が可能になります。

3.サステナブルサプライチェーン実現の課題

サステナブルサプライチェーンの構築は多くの企業にとって重要なテーマであり、競争力や信頼性の向上に直結する取り組みです。しかしその一方で、実際の導入や運用にあたってはさまざまな課題が存在します。

以下では、サステナブルサプライチェーン実現の障壁となる代表的な3つの課題を取り上げます。

(1)サステナビリティ対応によるコスト上昇

持続可能な取り組みを進めるにあたって、もっとも顕在化しやすいのがコストの増加です。

たとえば、環境に配慮した原材料を選定する、労働環境に関する監査体制を整備する、トレーサビリティを担保するシステムを導入するといった対応は、短期的にはコストの増加を招く可能性があります。

価格競争の激しい業界や利幅が限られている事業では、こうした初期投資が経営上の重荷となるケースも少なくありません。

また、再生可能エネルギーの導入や廃棄物削減などの取り組みにおいても、従来の体制からの切り替えには時間とコストがかかるため、社内の合意形成が難航することもあります。

(2)ESGに関する知見の不足

サステナブルサプライチェーンの設計や運用には、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する一定の専門知識が求められます。

しかし、企業の中にはESGに関する知見が社内に十分に蓄積されておらず、どこから手を付けるべきかわからないという課題を抱えているケースもあります。

具体的には、どの非財務指標を重視すべきか、どの国際ガイドラインに準拠すべきか、どのようにサプライヤーと連携すべきかといった判断を下すためには、ESGの実務的な知識だけでなく、業界特有の事情や国際的な動向を把握しておくことが重要です。

(3)取引先への影響力不足

サステナブルサプライチェーンの実現には、サプライヤーや協力会社との連携が欠かせません。

しかし、自社が直接管理できない取引先に対して、サステナビリティに配慮した対応を求めることは容易ではありません。

特に、法的拘束力のないガイドラインや自主的な方針に基づいて対応を要請する場合、相手側からの協力を得るためには相応の信頼関係や交渉力が必要となります。

自社の調達規模が小さい場合には、サプライヤーから影響力が小さいとみなされ、要望を受け入れてもらいにくいという難題に直面することがあります。

4.サステナブルサプライチェーンの事例

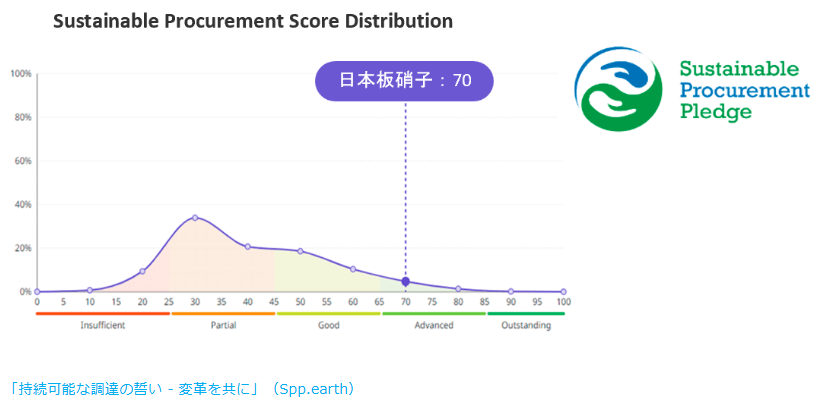

(1)日本板硝子株式会社の事例

日本板硝子株式会社では、サプライチェーン全体を通じたサステナビリティの向上を経営課題のひとつとして明確に位置づけています。

同社はサステナブルサプライチェーンのガイドラインを策定し、サプライヤーに対しても環境配慮、人権尊重、公正な取引などを求める方針を明文化しています。

このガイドラインは、国際的な基準や日本企業の慣習に基づいて作成されており、環境の保護や水資源の保全、労働と人権の保護など多岐にわたる項目を含んでいます。

(2)NTTの事例

日本電信電話株式会社(NTT)は、サステナビリティ経営の一環としてサプライチェーンにおけるESG配慮を強化しています。

すべての取引先に対して倫理的な行動と環境への配慮を求める明確な方針を掲げ、各取引先と協力しながら人権の尊重や環境への配慮、公正で誠実な取引を重視した責任ある調達活動を推進しています。

さらに、NTTはグループ全体でサプライヤーとの共創を重視しており、定期的なコミュニケーションを通じてパートナーシップの強化に取り組んでいます。

この取り組みにより社会的責任を果たすだけでなく、将来にわたって安定した調達基盤を維持し、信頼される企業グループであり続けることを目指しています。

(3)ダイハツ工業株式会社の事例

ダイハツ工業株式会社では、自動車業界特有の広範で複雑なサプライチェーンにおいて、持続可能な調達の実現に積極的に取り組んでいます。

環境と社会の両面における責任ある行動を重視しており、特に環境面では有害物質の適正管理や温室効果ガスの排出削減に力を入れています。

また、取引先との信頼関係を大切にしながら現地での支援や教育活動にも精力的に取り組み、環境管理体制の構築支援や改善のための情報共有を通じて、サプライヤーの意識と対応力の向上を後押ししています。

5.サステナブルサプライチェーン実現に向けたステップ

サステナブルサプライチェーンの構築は、企業の長期継続に直結する課題です。

以下では、企業がサステナブルサプライチェーンを推進する上で実践すべきステップを4つに分けて解説します。

(1)サードパーティから理解を得る

サステナブルサプライチェーンは、企業単独では成立しません。製造、物流、販売といった各プロセスに関わる取引先や協力会社と価値観を共有し、行動を合わせていく必要があります。つまり、サードパーティとの連携が実現の第一歩です。

そのためには、まず企業が目指すサステナビリティの方向性と、それがサプライチェーン全体にどのように影響するかを明確にし、取引先にわかりやすく説明することが重要です。

文書化されたガイドラインや行動規範の提示に加え、定期的な説明会や対話の場を設けることで、理解と協力を促す体制が構築されます。

さらに、取引先にとってもメリットのある形で協力体制を構築することが成功につながるでしょう。たとえば、共同での改善活動や、持続可能な取り組みに対するインセンティブ付与など、パートナーとしての信頼を高める工夫が求められます。

(2)取り組みの優先順位をつける

サプライチェーンの全体像は複雑かつ広範であり、すべての課題を同時に解決するのは現実的ではありません。従って、取り組むべき分野やテーマに優先順位をつけ、段階的に推進していく戦略が有効です。

たとえば、サプライヤーの数が多く関係性が密接な領域から着手したり、社会的影響が大きい原材料調達部門を優先したりするなど、リスクや影響度に基づく選定が求められます。

優先順位を明確にすることでリソースの集中投下が可能となり、成果を早期に可視化できるようになります。

(3)中小企業・零細企業を支援する

サプライチェーンの中には、企業規模に関わらず、ESGやサステナビリティに対応するための人材や資金、知見が不足していることは珍しくありません。

しかし、中小・零細企業が取り組みから取り残されることはサプライチェーン全体のサステナビリティにとって大きなリスクとなるため、大企業側が主体的に支援体制を整備することが求められます。

たとえば、共通のチェックリストやテンプレートの提供、研修・ワークショップの開催、専門家による相談窓口の設置など、実践的なサポートが有効です。

(4)システムツールを導入する

サプライチェーンのサステナビリティを可視化し、効果的に管理していくためには、テクノロジーの活用が欠かせません。サプライヤーの行動管理やリスク分析、進捗状況のトラッキングにおいては、デジタルツールが大きな力を発揮します。

さらに、ブロックチェーン技術を導入することで、サプライチェーン全体の透明性と信頼性を確保する動きも広がっています。

システムツールの導入は、従来属人的であったサステナビリティの取り組みを、組織的かつ再現性の高いプロセスへと進化させる上での鍵となります。

6.まとめ

今後、サプライチェーンのサステナビリティは単なる社会的責任の枠を超え、経営そのものの品質を測る指標となっていきます。

不確実性の時代において、柔軟性と透明性、倫理性を備えたサプライチェーンを構築することが、事業の継続性を高める基盤となるでしょう。