循環経済とは、資源を効率的に活用しながら、経済成長と環境保護を両立させる持続可能な経済モデルです。この記事では、循環経済とサーキュラーエコノミーの概要や、注目される理由、導入のメリットと課題について解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

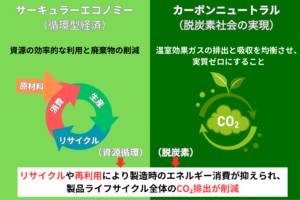

1.循環経済とサーキュラーエコノミーの概要

循環経済とサーキュラーエコノミーは、どちらも資源の有効活用を目的としていますが、それぞれに特徴的なアプローチがあります。ここでは、循環経済とサーキュラーエコノミーの概要と定義を解説します。

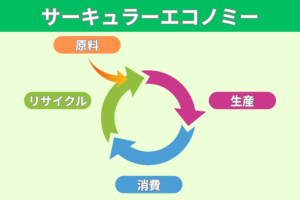

(1)循環経済とは

循環経済は、従来の大量生産→大量消費→大量廃棄の直線型経済モデルが抱える課題に対する解決策、対応策として注目されています。

既存の経済活動へ組み込むためには、企業が循環経済型のビジネスモデルを採用する必要があり、日本政府も循環経済ビジョン2020を策定し、資源の持続可能な利用と経済成長の両立を目指す取り組みを進めています。

以下では、循環経済型ビジネスと循環経済ビジョンについて解説します。

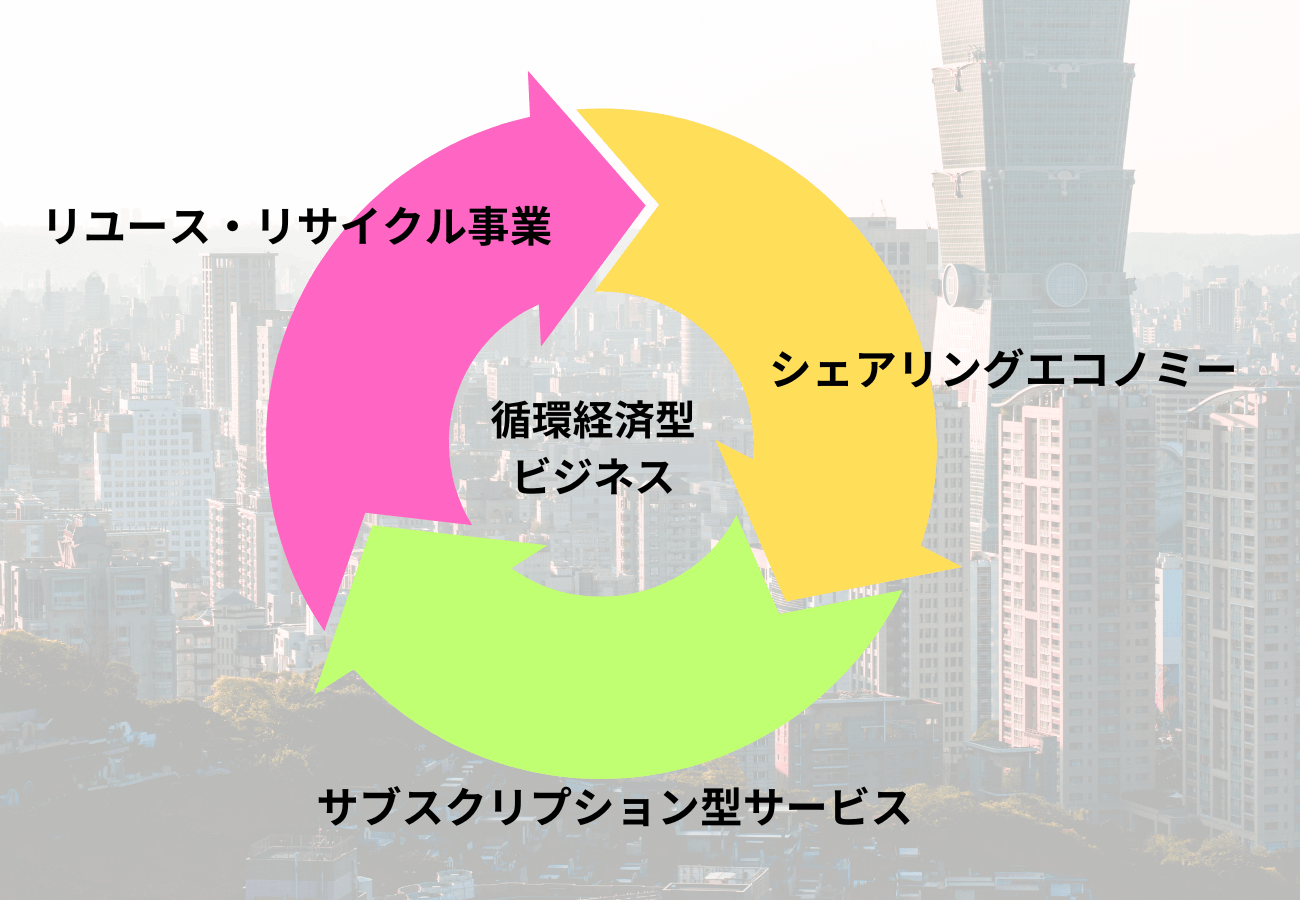

①循環経済型ビジネスとは

循環経済型ビジネスは資源の無駄を削減しながら経済成長を実現するモデルで、具体的には以下のような取り組みが含まれます。

| リユース・リサイクル事業 | 使用済み製品を回収し、新たな製品の原料として再利用する取り組み |

|---|---|

| シェアリングエコノミー | 製品を所有せず、必要なときに共有する仕組み |

| サブスクリプション型サービス | 製品を所有せず、定期的な利用料でサービスを提供するモデル |

その他にも、廃棄物発電やエネルギーリサイクル、リソース効率化プラットフォームなども循環経済型ビジネスに分類されます。

②循環経済ビジョンとは

日本政府(経済産業省)は循環経済ビジョン2020を策定し、資源の持続可能な利用と経済成長の両立を目指しています。このビジョンの3つの柱は以下の通りです。

| 資源の効率的な活用 | リサイクル技術の活用や資源使用量の削減 |

|---|---|

| 持続可能な消費と生産 | 環境負荷の少ない製品やサービスの開発と市場環境の整備 |

| 国際的な資源循環の推進 | グローバル市場での循環システム構築と国際連携 |

さらに、第五次循環型社会形成推進基本計画を2024年8月に閣議決定し、プラスチック資源循環や食品ロス削減といった具体的な分野に焦点を当て、持続可能な社会の実現を目指しています。

(2)サーキュラーエコノミーとは

資源を単にリサイクルするだけでなく、初めから廃棄を前提としない設計を行い、資源を可能な限り長く活用することを目指します。

サーキュラーエコノミーの基本原則は以下の通りです。

| 廃棄物と汚染を出さない設計 | 製品の設計段階で環境負荷を考慮する |

|---|---|

| 製品と材料を最大限活用 | 修理や再製造の促進 |

| 自然システムの再生 | 環境に配慮した生産活動を行う |

サーキュラーエコノミーにおける、経済産業省と環境省の定義を以下で解説します。

①経済産業省の定義

経済産業省は、サーキュラーエコノミーを「新しい経済価値を創出するビジネスモデル」と定義しており、資源の有効活用に加え、企業の競争力向上や新たなビジネス機会の創出が強調されています。

その背景としては、中長期的な観点で、循環性の高いビジネスモデルへの転換は、事業活動のサステナビリティを高め、競争力の確保にもつながるということ、あらゆる産業が、廃棄物・環境対策としての3Rの延長ではなく、「経済と環境の好循環」につながる新たなビジネスチャンスととらえ、経営戦略・事業戦略として、ビジネスモデルの転換を図ることが重要、と伝えています。

サーキュラーエコノミーは単に環境問題への対応にとどまらず、企業が長期的な利益を確保し、成長を実現するための重要なフレームワークと位置付けられています。

参考:資源循環経済政策の現状と課題について|経済産業省

②環境省の定義

環境省は、サーキュラーエコノミーを「資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動」と定義しています。

資源循環の仕組みを社会全体で構築することが求められており、より具体的な施策や手法を提示し、企業だけでなく、政府、自治体、市民が連携して取り組む必要性があることを強調しています。

参考:第2節 循環経済への移行|環境省

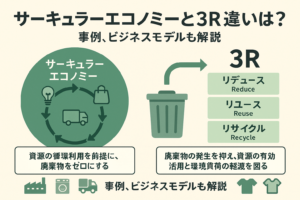

2.循環経済とサーキュラーエコノミー等との違い

循環経済とサーキュラーエコノミーはどちらも資源を効率的に活用し、廃棄物を削減することを目的としていますが、両者はアプローチや焦点などに違いがあります。

ここでは、循環経済とサーキュラーエコノミー等との違いを解説します。

(1)循環経済とサーキュラーエコノミーの違い

一方で、サーキュラーエコノミーは、生産・消費の仕組みそのものを変革し、廃棄物を出さない新しい経済モデルを構築することを目指します。

循環経済はリサイクル技術や廃棄物削減を中心に取り組みますが、サーキュラーエコノミーは製品設計の段階から廃棄物を出さない仕組みを構築することを目指します。

| 循環経済 | サーキュラーエコノミー | |

|---|---|---|

| 焦点 | 資源の循環利用を促進し、既存の経済モデルを効率化する | 生産・消費の仕組みそのものを変革する |

| 主な手法 | リサイクル技術の活用、廃棄物の削減 | 製品設計から廃棄物を出さない仕組みを構築 |

| 目標 | 資源の再利用を進め、廃棄物を最小化する | 持続可能性を重視し、廃棄物ゼロの経済を実現する |

(2)リサイクルとサーキュラーエコノミーの違い

リサイクルは、廃棄物を再利用する具体的な手段の一つですが、リサイクルのみでは廃棄物を完全にゼロにすることは難しく、品質劣化やコストの課題も存在します。

一方、サーキュラーエコノミーは、リサイクルを含む広範なアプローチを通じて、廃棄物を生み出さない社会構造を構築することを目指します。

| リサイクル | サーキュラーエコノミー | |

|---|---|---|

| 焦点 | 資源の再利用 | 廃棄物ゼロの社会構造を構築 |

| 範囲 | 廃棄物を再利用 | リサイクルを含む広範なアプローチ |

| 課題 | 品質劣化、コストの高さ | 設計や仕組みの構築などの難易度 |

(3)循環型社会と循環経済の違い

循環型社会は、環境保護を目的として、廃棄物削減や資源の再利用を社会全体で推進する枠組みを指します。

一方、循環経済はこれをさらに発展させ、経済成長と資源の効率的利用を両立させる仕組みを構築することを目指しています。

| 循環型社会 | 循環経済 | |

|---|---|---|

| 目的 | 環境負荷を低減し、持続可能な社会の構築 | 経済成長と資源効率の両立を目指す |

| 主体 | 政府、自治体、企業、消費者 | 企業が主導し、政府や消費者が協力する |

| 焦点 | 環境保護、廃棄物削減 | 環境保護と経済活動の統合 |

3.サーキュラーエコノミーが必要とされる理由

サーキュラーエコノミーが近年世界的に注目されている背景には、新しい経済モデルの必要性や資源枯渇の不安などが挙げられます。

ここでは、サーキュラーエコノミーが必要とされる理由を解説します。

(1)新しい経済モデルの必要性

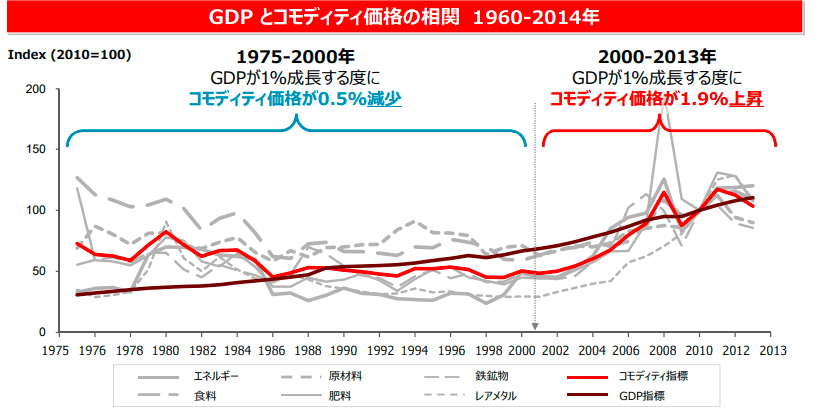

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shinsangyo_kozo/pdf/003_04_00.pdf

従来の直線型経済モデルでは、資源の消費量が増加し続ける一方で、廃棄物も増加し、環境負荷は高止まりしているのが現状です。

GDPとコモディティ価格の相関を見ても、その価格は高騰を続けており、需給のバランスを見直さなければなりません。

こうした状況の中、持続可能な成長を実現するためには、資源を有効に活用し、廃棄物を最小限に抑える新しい経済モデルを取り入れていく必要があります。サーキュラーエコノミーの実践により、資源の無駄を減らしつつ、新たな市場の創出が求められています。

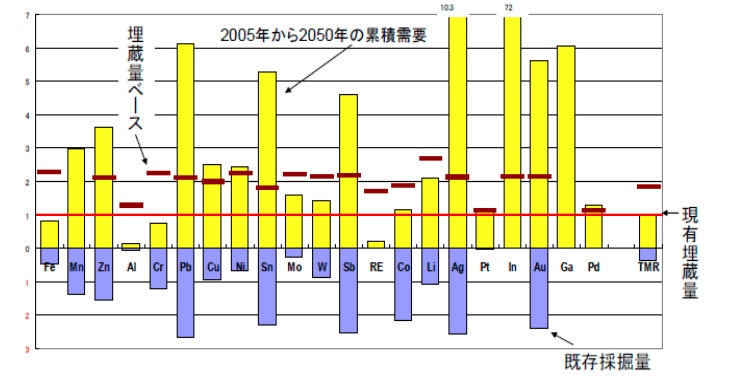

(2)資源枯渇の不安

画像引用:https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/seisaku/haihu02/sanko2-2.pdf

資源枯渇の問題は、経済活動の持続可能性にも直接影響を与えます。原材料の価格高騰や供給の不安定化が企業のコスト増加を招き、製品価格の上昇や経済の停滞につながる可能性があります。

サーキュラーエコノミーの経済システムでは、使用済み製品のリサイクルやリユースを促進し、資源のライフサイクルを延ばすことで、新たな資源採掘の必要性を低減することが実現できます。さらに、資源の循環利用を進めることで、供給リスクの緩和やコスト削減が期待されています。

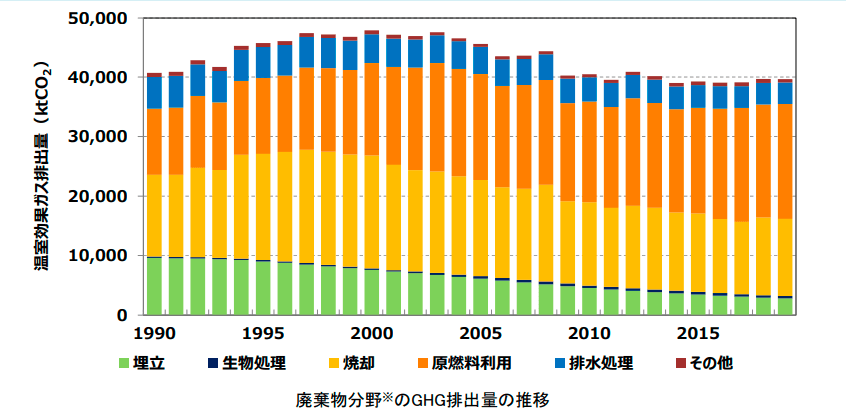

(3)廃棄物削減の緊急性

画像引用:https://www.env.go.jp/council/content/i_03/000048390.pdf

大量生産・大量消費を前提とする直線型経済モデルでは、大量の廃棄物が発生し、その処理が大きな問題となっています。特に、プラスチックごみや電子廃棄物の増加は深刻であり、環境や人々の健康に悪影響を及ぼすリスクが懸念されています。

サーキュラーエコノミーは従来のリサイクルの枠を超え、製品設計の段階から廃棄物を出さない工夫や、リユースやリペアを促進する仕組みを整備することにより、環境や人間への悪影響を低減していくことが、サーキュラーエコノミーのシステムの一つです。

4.日本におけるサーキュラーエコノミーの主な取り組み

日本では、サーキュラーエコノミーの推進に向けて政府や自治体、企業がさまざまな施策を展開しています。

以下の事例は、代表的な国内の取り組みです。

(1)プラスチック資源循環戦略

プラスチックごみの増加が環境問題として深刻化する中、日本ではプラスチック資源の循環利用を促進するために「プラスチック資源循環戦略」が策定されました。

プラスチック資源循環戦略は、プラスチックのライフサイクル全体を見直し、環境負荷を低減することを目的としています。

企業や自治体が協力してプラスチックの回収・再利用の仕組みを整備し、使い捨てプラスチックの削減を進める取り組みも求められています。

(2)循環経済パートナーシップ

循環経済パートナーシップは、企業、自治体、研究機関、政府が連携し、循環型経済システムを構築することを目的とした枠組みです。このパートナーシップでは、サーキュラーエコノミーの実現に向けた共同プロジェクトが推進され、各分野の知見や技術を共有し、具体的な解決策を模索しています。

循環経済パートナーシップの主な取り組み内容と具体例は、以下のとおりです。

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 廃棄物削減 | 企業と自治体が協力してごみの分別回収システムを高度化 |

| リサイクル技術の開発 | リチウムイオンバッテリーの水平リサイクルや化学リサイクル技術の実用化 |

| 再生可能エネルギーの活用 | 工場や自治体施設における再生可能エネルギーの導入 |

循環経済パートナーシップは環境問題への対応だけでなく、イノベーションの促進や地域社会への貢献などのメリットをもたらしています。

(3)大阪ブルー・オーシャン・ビジョン

大阪ブルー・オーシャン・ビジョンは、海洋プラスチックごみの削減を目的とした国際的な取り組みです。

2019年6月に大阪で開催されたG20首脳会議で採択され、2050年までに海洋プラスチックごみによる汚染をゼロにすることを目標としており、使い捨てプラスチックの削減や、代替素材の開発、プラスチックごみの適正処理が推進されています。

大阪ブルー・オーシャン・ビジョンでは、以下のような具体的な施策が進められています。

| 使い捨てプラスチックの削減 | プラスチックストローやレジ袋といった使い捨てプラスチックの削減を推進 |

|---|---|

| 代替素材の開発と普及 | 環境負荷の少ない素材の開発や普及を支援 |

| プラスチックごみの適正処理 | 世界各国でプラスチックごみの適切な処理を促進 |

(4)廃棄物処理基本方針・廃棄物処理施設整備計画

廃棄物の発生抑制や適正処理、再資源化の促進を目的とした政策の柱として、廃棄物処理基本方針および廃棄物処理施設整備計画が策定されています。

以下は、廃棄物処理基本方針および廃棄物処理施設整備計画で重点的に取り組むべき3つの目標です。

| 廃棄物の発生抑制 | 製造プロセスの見直しやリサイクル可能な製品設計の推進など |

|---|---|

| 廃棄物の適正処理 | 不法投棄の防止や廃棄物の安全な処理を確保するため、法的規制や監視体制の強化 |

| 再資源化の促進 | リサイクル技術の開発などで資源を再利用する仕組みを整備 |

(5)グリーン成長戦略

グリーン成長戦略は、日本政府が掲げる持続可能な成長を実現するための包括的な経済政策で、特に脱炭素社会の構築を目指した取り組みが中心です。

再生可能エネルギーの普及や省エネルギー技術の開発が重要な柱となっており、経済成長と環境保護の両立を目指しています。

グリーン成長戦略の主な取り組みは、以下のとおりです。

| 再生可能エネルギーの普及 | 太陽光発電、風力発電、水素エネルギーなどの再生可能エネルギーの導入の拡大 |

|---|---|

| 省エネルギー技術の開発 | 建築物や工場におけるエネルギー効率を高める技術の推進 |

| サーキュラーエコノミーの促進 | 資源の効率的な利用を目指し、廃棄物の削減や再利用、リサイクル技術の向上を促進 |

(6)サーキュラーエコノミーexpo

サーキュラーエコノミーexpoは、日本国内外の企業や研究機関が集い、サーキュラーエコノミーに関連する最新技術や事例を紹介する展示会です。

循環型ビジネスの普及を目指して開催されており、企業同士のパートナーシップ構築や情報共有の場として重要な役割を果たしています。

また企業だけでなく、政策立案者や学術研究者も参加することで、産業界、学界、行政が一体となり、サーキュラーエコノミーの実現に向けた連携を強化する場となっています。

5.企業におけるサーキュラーエコノミーの取り組み事例

企業はサーキュラーエコノミーの推進において、重要な役割を果たします。持続可能な社会を実現するためには、企業のビジネスモデルや生産プロセスを変革し、資源の有効活用や廃棄物削減を進めることが必要となるためです。

ここでは、企業におけるサーキュラーエコノミーの取り組み事例を解説します。

(1)車のサブスクリプションサービス

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/001_02_00.pdf

近年、自動車業界では「所有」から「利用」へと価値観が変化しており、車のサブスクリプションサービスが注目を集めています。これは、一定の料金を支払うことで車を利用できるサービスで、利用者は所有することなく必要な期間だけ車を使うことが可能です。

また、企業は利用者が不要になった車両を回収し、メンテナンスや修理を施した上で再利用することで、車の耐用年数を延ばすことにも取り組みます。新車の生産による環境負荷を抑えるとともに、資源の節約にもつながる施策です。

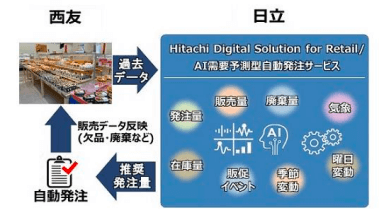

(2)AIによる需要予測で廃棄物を削減

画像引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/001_02_00.pdf

AIを活用することで、消費者の購買データや市場動向、天候の変化などの多様な要因を分析し、需要を精度高く予測することができます。

AIを活用した需要予測により、企業は過剰な生産や在庫を回避し、必要な量だけ商品を供給することが可能です。

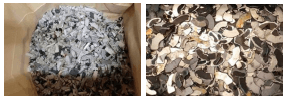

(3)プラスチックの回収・再資源化

画像引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/001_02_00.pdf

プラスチック廃棄物の増加が環境問題として深刻化する中、多くの企業がプラスチックの回収・再資源化に取り組んでいます。

例えば、リサイクルペットボトルを回収し、再生プラスチックとして新しいボトルや衣類の素材として活用する取り組みが進められています。原料の新規採掘を抑え、CO₂排出量の削減にもつながるのが強みです。

6.まとめ

サーキュラーエコノミーは、環境負荷を抑えながら経済成長を持続させるために必要な概念です。

企業がサーキュラーエコノミーの一部でもある、消費者のライフスタイルや習慣を変え、牽引していくことが、今後の企業の成長にもつながっていきます。新たな企業の成長戦略として、サーキュラーエコノミーの概念は欠かせません。

先にご紹介した企業における具体的な取り組みとしては、車のサブスクリプションサービス、AIによる需要予測を活用した廃棄物削減、プラスチックの回収・再資源化などが定着しており、社会に浸透しつつあります。