\当サイトおすすめNo.1サイト/

グリーントランスフォーメーション(GX)は、従来の化石エネルギーから、太陽光発電や風力発電などに転換する取り組みです。GXへの取り組みは、脱炭素社会の実現やカーボンニュートラル、地球温暖化対策に貢献できます。

本記事では、グリーントランスフォーメーション(GX)の概要や重要性、関連法令など、主要国や日本国内の取り組み事例を交えて詳しく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

グリーントランスフォーメーション(GX)とは、温室効果ガス排出量の削減と経済成長の両立を目指した社会に転換する取り組みです。

GXの主たる目的は、地球温暖化対策の一環でもある脱炭素社会の実現です。具体的には、日常生活に欠かせない産業の燃料源や動力源を化石エネルギー(石油や石炭など)から、再生エネルギー(太陽光発電や風力発電など)に転換することです。

従来の生産・加工・焼却などに関連する産業では、多くの企業が化石燃料をエネルギー源として用います。化石燃料を燃焼すれば、大気中に温室効果ガスが排出され、地球温暖化が促進されます。

脱炭素社会を実現させるには、化石エネルギーの使用量を削減することが重要です。

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)実現を掲げており、化石エネルギーを使用する産業や輸送、廃棄物処理に至るまで温室効果ガスの排出削減に力を入れています。

参考:脱炭素ポータル|環境省

参考:2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略|経済産業省

参考:2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組

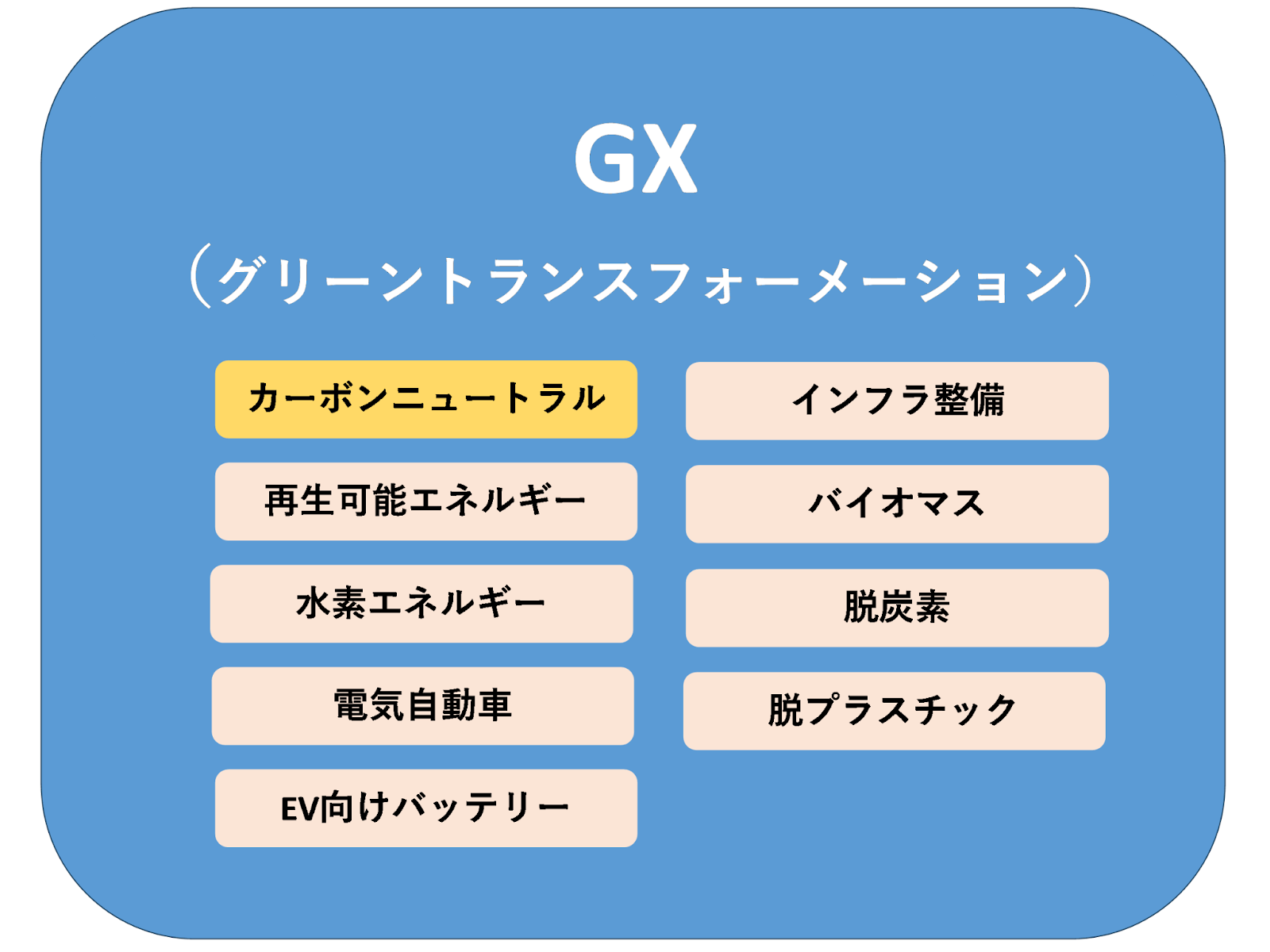

カーボンニュートラルは、GXに関する取り組みの一つです。

GXは、脱炭素社会の実現に向けた全体的な変革の概念であり、その中にカーボンニュートラルも含まれています。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる取り組みです。簡単に言えば、排出量と同量の温室効果ガスを吸収し、差し引きゼロにすることです。

一方、GXが目指すのは、クリーンエネルギーを軸とした新しい経済社会のシステム構築です。カーボンニュートラルも含め、化石エネルギーを必要としない社会を実現できれば、結果的に地球温暖化対策につながります。

参考:GXリーグ

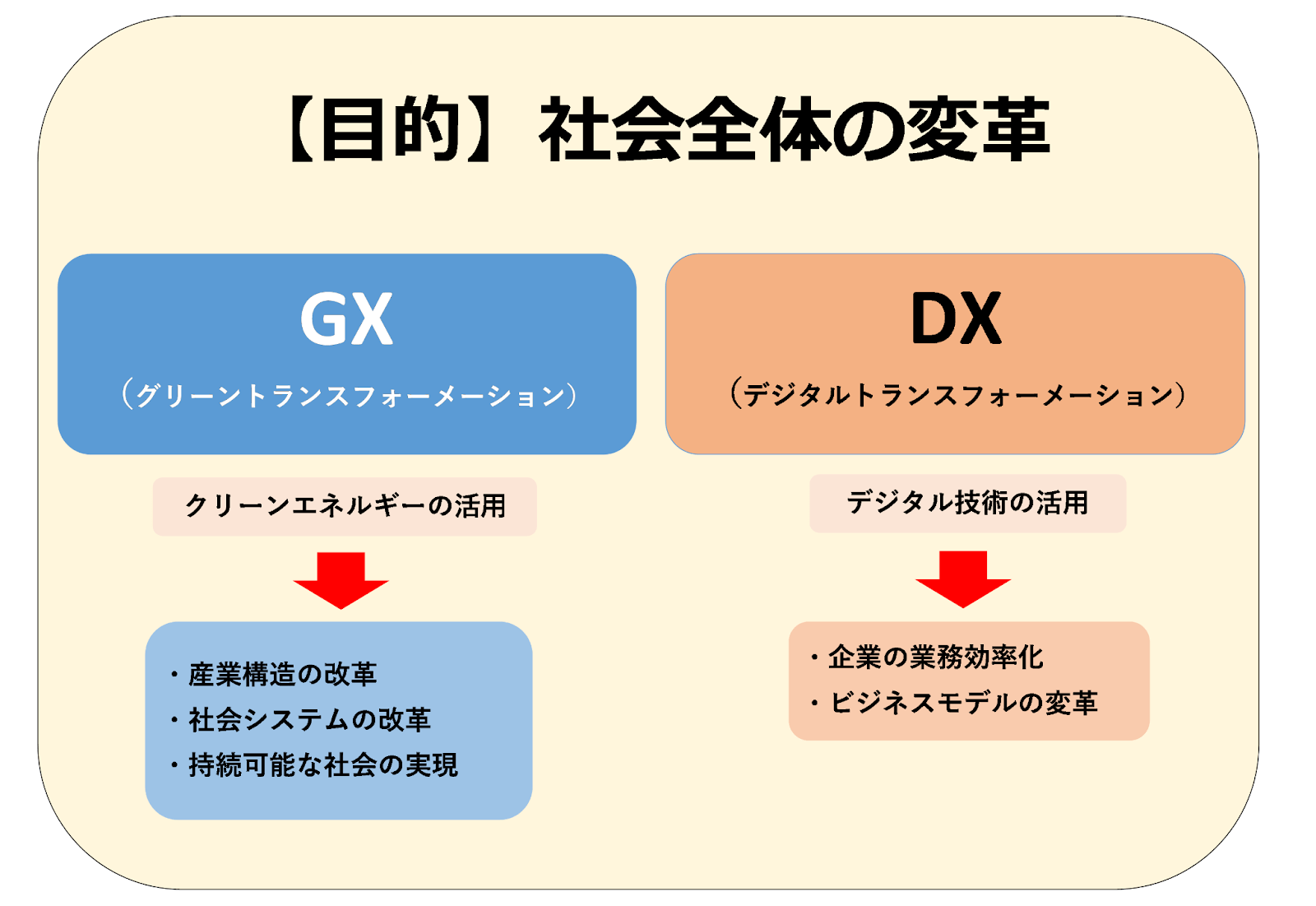

DX(デジタルトランスフォーメーション)とGXは、いずれも社会全体の変革が目的ですが、焦点と手法には大きな違いがあります。

DXはデジタル技術を活用し、企業やビジネスモデル、さらには社会全体を変革することが目的です。

一方、GXは温室効果ガス排出量の削減やクリーンエネルギーへの移行を通じて、産業構造や社会システムを改革し、持続可能な社会を構築することを目指しています。

ただし、両者には強い関連性があります。特に、GXの実現にはデジタル技術の活用が不可欠です。

例えば、電気自動車(EV)の開発や普及は、GXの取り組みの一環でもあるCO₂排出量の削減に寄与します。CO₂排出量削減を実現させるには、デジタル技術を駆使した効率的な生産体制や管理システムが求められます。

GXが目指す「環境の持続可能性」とDXが目指す「デジタル技術による革新」は、ゴールは違えども、密接な関連があります。双方を一体化して推進することで、環境保全と経済成長の両立を可能にします。

参考:DXとは?意味や推進のための5つの段階をわかりやすくを解説|日本ディープラーニング協会

【事例】運輸事業用EVの充電スケジュールをデジタルで最適化|富士通

富士通は、運輸事業で使う電気自動車(EV)の充電計画をデジタル技術で最適化するシステムを開発・導入しました。

データを活用して充電タイミングや電力量を調整することで、EV運用時のCO₂排出量を約15%削減する実証実験を実施しています。

出典:EV事業車の充電時のCO2排出量15%削減を実証: カギは企業間データ連携

GXが求められる背景には、地球温暖化対策やESG経営の評価などが影響しています。以下では、双方について詳しく解説します。

GXが求められる大きな要因として、地球温暖化対策が挙げられます。第二次世界大戦終結後の1950年代以降から、世界中で急速に経済成長を遂げています。

その背景には、天然資源や化石燃料の使用が影響しています。経済発展を遂げた主要国は、環境負荷や環境破壊、天然資源の枯渇などを予見せず、惜しみなく使用したことで地球温暖化が進んでいます。

さらに、地球温暖化が進むにつれ、異常気象や海水面の上昇、森林火災、洪水など、日常生活が脅かされています。

現状のままでは、持続可能な社会を実現できず、後世に今までと同じ生活を残すことは望めません。

早急に地球温暖化対策に取り組む必要があり、地球温暖化を抑制できる一つの手段としてGXが求められています。

【事例】日本通運の取り組み|日本通運

日本通運は、2030年までにCO₂排出量を2013年比で50%削減する目標を掲げています。

ハイブリッド車やEV導入、モーダルシフト推進、倉庫の省エネ化など多面的に取り組んでいます。

独自ツール「エコトランス・ナビ」で輸送ごとのCO₂排出量を可視化し、最適な輸送方法を提案しているほか、小口貨物向けの環境配慮型サービス「NX カーボンmini」を展開しています。

出典:グリーンロジスティクス(環境配慮型物流)|日本通運

出典:NX カーボンmini|日本通運

出典:気候変動への取り組み|日本通運

ESG経営とは、Environment(エンバイロメント:環境)、Social(ソーシャル:社会)、Governance(ガバナンス:統治)の頭文字を取った略称で、3つの要素を重要視した経営手法です。

ESG経営における3要素の主な内容は、以下の通りです。

近年、地球温暖化や異常気象、人権問題など、日常生活が脅かされていますが、ESG経営に着手することであらゆる対策を推進できます。

ESG経営が注目をされるきっかけは、1992年に開催された「国連開発環境会議」により、国連が機関投資家に向けて「ESG投資」を促したことが始まりです。

機関投資家の間では「ESG投資」が共通認識として定着しており、ESG経営の重要性が高まっています。

そのため、ESG経営は企業の評価基準として定着しつつあります。特に、環境対策の一環としてGXに注目が集まっており、新たな市場や需要の創出が期待されています。

ESG経営に取り組む企業には、以下のメリットがあります。

このようにESG経営は、環境課題や人種問題を解決するだけでなく、企業の競争力を高める要因となり得えます。そのため、機関投資家や金融機関からの評価も高まっています。

ただし、ESG経営に取り組む際には、短期的な効果は期待できない点と、施策内容によっては多額の費用がかかることもあるので注意が必要です。

参考:国連開発環境会議|環境省

【事例】味の素のサステナビリティ

味の素は、「食」と「アミノサイエンス」を核に社会課題解決と企業価値向上を目指す独自の「ASV(Ajinomoto Group Shared Value)」を推進しています。環境面ではフードロス削減やプラスチック使用量削減、CO2排出量削減に取り組み、社会面では栄養課題解決やサプライチェーンでの人権尊重を重視しています。これらESGの取り組みを経営戦略の中核に据え、持続可能な社会への貢献と企業成長の両立を目指しています。

出典:ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)|味の素

GXの実現は、持続可能な社会システムを構築する際に不可欠ですが、その推進には多くの課題が存在します。また、世界の主要国は各々の戦略でGXに取り組んでいます。

以下では、GXを実現させるための主な課題と主要国の取り組みをご紹介します。

GXを実現させるには、以下の課題解決が求められています。

日本のGXでは、官民協調で今後10年の間に150兆円超のGX投資が必要とされていますが、民間事業者の予見可能性を高める必要があります。

そこで日本政府は、先行投資支援として「GX経済移行債」を発行し、20兆円の投資を計画している一方、機関投資家からの資金調達や返済財源の確保が課題となっています。

GX経済移行債とは、GX推進法に基づいており、日本政府が2050年までにカーボンニュートラル実現に向け、脱炭素社会への移行を支援するために発行する国債です。

GX経済移行債を発行したものの、現状ではGX経済移行債の多くを日銀が保有しており、投資家の安定的な確保ができていません。また、返済財源は、化石燃料賦課金や特定事業者負担金が検討されていますが、返済財源の確保が不透明です。

炭素税の導入やカーボンプライシングの収益、電気料金への上乗せなどが検討されています。ただし、最終的な負担が企業や国民に及ぶ可能性があり、今後の動向に注視しなければなりません。

(参考元:経済産業省「GX経済移行債を活用した投資促進策について」)

(参考元:経済産業省 資源エネルギー庁「GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた課題と対応」)(参考元:財務省「GX投資を支援する仕組みを創設 GX経済移行債特集」)

GX推進において、炭素価格の設定や排出量取引制度の公平性が重要です。日本では導入時期の遅れや炭素価格の低さが指摘されており、適切な制度設計が求められています。

参考:JCIカーボンプライシング提言:2030年GHG排出削減目標と国際競争力強化の同時達成に向けて|気候変動イニシアティブ(JCI)

【事例】大和ハウスのカーボンプライシング制度設計の取り組み

大和ハウス工業は、2024年10月からインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入し、1,000万円以上の設備投資に対して炭素価格2万円/トン-CO₂を適用しています。

投資判断時にCO₂排出量を可視化し、省エネ効果や環境負荷低減を重視した設備投資の優先順位付けを行っています。

ICP導入により、脱炭素経営の実効性向上とGX推進を加速しています。

脱炭素化を進める上で、再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率化などの技術革新が必要です。また、これらの技術を支える人材の育成も重要な課題です。

GXに取り組む世界主要国の主な事例を3つご紹介します。

アメリカでは、温室効果ガスの排出量を2030年までに2005年比で50〜52%削減し、2050年のカーボンニュートラルを目標に掲げています。

主な取り組みは、以下の通りです。

参考:米国の気候変動政策の行方と日本企業の対応|日本貿易振興機構(JETRO)

参考:太陽光発電と蓄電池が拡大(米国)|日本貿易振興機構(JETRO)

EUでの目標は、2021年7月に公布した「欧州気候法」に基づき、温室効果ガス排出量を2030年には1990年比で55%以上削減することと、2050年のカーボンニュートラル実現です。

主な取り組みは、以下の通りです。

参考:欧州各国の脱炭素・循環型ビジネス最新動向 規制緩和策で米中に対抗 徹底解説:EUグリーン・ディール産業計画(1)|日本貿易振興機構(JETRO)

イギリスでは「ネットゼロ戦略」の実現と、2050年のカーボンニュートラルを目標に掲げています。

主な取り組みは、以下の通りです。

参考:英政府、900億ポンドの民間投資を呼び込む「ネットゼロ戦略」を発表|日本貿易振興機構(JETRO)

参考:英国カーボンプライシング政策の今|日本貿易振興機構

参考:英国のネット・ゼロ戦略とその関連状況|早稲田大学

各国は、それぞれの経済状況やエネルギー事情に応じてGX戦略を策定し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めています。

日本もこれらの動向を踏まえ、技術革新や制度の構築を通じてGXを推進することが求められています。

日本政府は、2050年のカーボンニュートラルを目指し、「GX推進戦略」を策定しました。

GX推進戦略の柱となる主な内容は、以下の5つです。

各内容について、下表にまとめました。

| 5つの柱 | GXの取り組み内容 |

| 徹底した省エネの推進 | エネルギー消費の効率化はGX推進戦略の中核である高効率設備の導入や省エネ技術の促進により、エネルギー浪費を削減企業や家庭における省エネ意識の向上を図り、持続可能な社会の実現を目指す |

| 再エネの主力電源化 | 今後10年間程度で、過去10年の8倍以上の規模で系統整備を行う再生可能エネルギーを主力電源とする導入コストの削減と技術革新を推進風力や太陽光発電を中心に、地域特性を活かしたプロジェクトを展開エネルギー自給率の向上と脱炭素社会を目指す |

| 原子力の活用 | 廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替えを具体化安全性を最優先としつつ、原子力をGXの一翼として活用(40年+20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停止期間に限り、追加的な延長を認める)既存設備の再稼働や技術開発を目指す安定供給と温室効果ガス排出削減を両立させる方針を掲げている |

| 水素・アンモニアと既存燃料との価格差を解消する支援 | 補助金制度やインフラ整備を通じて価格差を縮小し、クリーンエネルギーの市場導入を加速ただし、水素やアンモニアの普及拡大には、コストの課題解決が必要 |

| カーボンリサイクル燃料の推進 | 二酸化炭素を活用したカーボンリサイクル燃料の開発新技術の研究・普及を支援炭素資源を無駄なく利用し、循環型エネルギー社会の構築を目指す |

(参考元:経済産業省 我が国のグリーントランスフォーメーション政策)

GX推進戦略は、脱炭素社会への移行を経済成長の機会と捉え、産業競争力の強化と環境保全の両立を図るものです。 官民が一体となり、上記の施策に取り組むことで、地球温暖化対策や化石エネルギーの使用削減、環境負荷の軽減などに貢献できます。

日本政府は、GXに関する法律を定めており、主となる法律を2つご紹介します。

GX推進法(正式名称:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)は、日本の経済全体を脱炭素型へ円滑に移行させるために制定された法律です。

2023年5月に施行して以降、政府は今後10年間で150兆円超の官民投資を実施するとしており、資金調達のために「GX経済移行債」を発行することを決定しました。

この法律により、企業はGX関連の投資に対する長期的な支援が受けられ、脱炭素の新たな技術開発やエネルギー転換に関して積極的に取り組めます。

特に、再生可能エネルギーや水素、アンモニアなどの次世代エネルギーの普及が加速すると期待されています。

(参考元:e-eov法令検索 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)

GX脱炭素電源法は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」として位置づけられており、脱炭素電源の導入と安定供給を確保するための法律です。

電気事業法には、以下の法律が含まれています。

近年、原油価格の高騰やロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー供給の不安定化により、日本は輸入に頼らないエネルギー源の確保が急務となっています。

この法律では、再生可能エネルギーの導入拡大に加え、「準国産エネルギー」と位置づけられる原子力の活用にも焦点を当てています。

具体的には、次世代型の原子炉開発や既存原発の運転期間延長などが検討されています。これにより、エネルギーの安定供給を確保しつつ、脱炭素社会への移行を加速する狙いがあります。

また、法律の施行により、GX関連産業への投資が拡大し、再生可能エネルギーや水素、原子力といった脱炭素技術の市場が成長することが予測されます。また、企業にとっては、GXに関する支援策を活用することで競争力の強化が可能となるでしょう。

今後、GX推進の動きはますます加速すると考えられます。脱炭素経営を目指す企業にとって、GXに関連する法律の動向を把握し、適切な戦略を立てることが重要です。

SaaS(サースまたはサーズ:Software as a Service)を活用すれば、CO₂排出量の見える化が可能であり、企業が持続可能な経営を推進する上で重要な手段の一つです。

特に、消費エネルギー量の多い製造業などの業種では、電力使用量を正確に把握し、効率的な省エネ対策を講じることが求められています。

例えば、株式会社タンソーマンGXが提供するクラウドを活用した「タンソチェック」は、インターネットが利用できるデバイスがあれば、アカウント登録だけですぐにでも利用できます。

自社のCO₂排出量の測定端末とアプリと連携させることで、測定データはクラウド上で管理され、データの自動入力、集計、グラフ化、レポートの即時作成が可能です。CO₂排出量を見える化することで、企業は具体的な省エネ施策の検討や効果検証を効率的に行えます。

さらに、SaaS型のCO₂排出量管理システムを導入すれば、企業はサプライチェーン排出量の把握にも寄与します。すでにサプライチェーン排出量の報告は、法律で義務化が決定しており、Scope1、Scope2、Scope3といった温室効果ガス排出量の全体像を把握し、脱炭素経営の推進に役立ちます。

このように、SaaSを活用したCO₂排出量の見える化は、企業の環境負荷低減と持続可能な社会を実現させる上で重要なツールとして活用が推進されています。

【事例】アスエネのCO₂排出量見える化

アスエネ株式会社の「ASUENE」は、AI-OCRによる請求書スキャンや会計システム連携でCO₂排出量を自動算定できるSaaSサービスです。

Scope1~3(自社・電力・サプライチェーン全体)の温室効果ガス排出量を一元管理し、企業の脱炭素経営を支援します。

新日本空調や日東工器などの大手企業で導入され、集計・レポート作成の工数を大幅に削減しています。

ESG評価やカーボンクレジット取引にも活用可能で、サプライチェーン全体の排出量把握が容易です。クラウド型で導入・運用が手軽なため、幅広い業種・規模の企業で利用が拡大しています。

出典:「アスエネ」で、CO2排出量見える化の業務を効率化。サプライチェーンを巻き込み脱炭素化の推進へ|新日本空調・アスエネ

出典:「事業活動を通じた地球環境への貢献」は重要課題。「アスエネ」でCO2排出量を見える化し、環境配慮型のものづくりを加速|日東工器・アスエネ

CO₂の再資源化は、地球温暖化対策として注目される技術分野であり、排出された二酸化炭素を有用な資源として再利用することが目的です。

現在、排出されたCO₂を分離回収して貯留する技術開発が進められています。その中でも、株式会社Eプラスでは、CO₂の埋没処理方法ではなく、CO₂を燃料化して再利用できる技術開発に取り組んでいます。

排出されたCO₂は、回収してアミン液で吸収し、特許技術を用いて電気分解することで、炭素水素が生成されます。炭素水素はCO₂の燃料化とガスの分離回収が同時に行えます。

CO₂を吸収した吸収液は、産業廃棄物として処理されることが一般的ですが、同社は分離回収することでCO₂を燃料化しています。

現時点では、ボイラー燃焼の実証実験やディーゼル発電機への適用を検討している段階です。

今後、CO₂再資源化技術のさらなる研究開発と実用化が進むことで、持続可能な社会の実現に大きく貢献することが期待されています。

(参考元:経済産業省 近畿経済産業局)

【事例】東芝のCO₂再資源化技術|東芝

東芝は、CO₂を電気分解して一酸化炭素(CO)に変換し、合成燃料や化学品などの資源に再利用する「Power to Chemicals(P2C)」技術を開発しています。

2025年には、年間150トンのCOを生成できるCO₂電解装置「C2One™」のプロトタイプ機で実証運転を完了しました。

この技術は100℃未満・低圧で水素不要、従来よりも低コスト・安全にCOを生成できるのが特徴です。

CO₂を気体のまま効率的に電解する三相界面制御触媒技術や、既存の燃料電池製造技術を応用したセルスタック構造を採用しています。

今後は合成燃料やサステナブル航空燃料(SAF)への応用、カーボンリサイクル社会の実現に貢献が期待されています。

地球温暖化対策として、大気中の二酸化炭素(CO₂)を直接回収する技術が注目されています。この技術の中核を担うのが、「直接空気回収技術(DAC:Direct Air Capture)」です。DACは、空気中の低濃度のCO₂を効率的に吸着・分離することで、大気からCO₂を除去します。

DAC技術には、主に2つの方法があります。一つは、空気を吸収液に通し、CO₂を化学的に吸収・分離し、加熱によってCO₂を回収する方法です。(前章で紹介した技術)

もう一つは、空気を固体吸着剤に通し、CO₂を物理的に吸着・分離し、加熱や減圧、加湿操作などでCO₂を回収する方法です。近年、これらの技術をさらに進化させるための新たな吸着剤の開発が進められています。

株式会社ユニックスでは、CO₂回収ハニカムの研究開発・商品開発を行っており、粉末吸着剤の性能を落とさず、ハニカム構造のフィルター成形に着手しています。

同社のCO₂吸着剤は、大手半導体メーカーを中心に広く活用されています。さらに、既存の吸着剤よりも製品寿命が4〜8倍ほど長く、コスト削減が可能です。

さらに製品が普及し、より多くの企業が利用することで、カーボンニュートラル社会の実現に大きく前進します。

このような吸着剤の開発と実用化は、今後の地球環境保全において不可欠な要素となるでしょう。

(参考元:経済産業省 近畿経済産業局)

【事例】清水建設ののCO₂再資源化技術|清水建設

清水建設のCO₂再資源化技術事例

清水建設は、建設業ならではの視点でCO₂再資源化技術に取り組んでおり、特にCO₂を建設資材として活用する革新的な技術を開発しています。

「CO₂-SUICOM(シーオーツー・スイコム)」は、製造過程で排出CO₂を大幅に削減しつつ、大気中のCO₂も吸収・固定化するカーボンネガティブを可能にするコンクリートです。この技術は既に実用化されており、建物の構造部材や舗装材への適用が進み、建設業界の脱炭素化に大きく貢献しています。

出典:コンクリート内部にCO2を固定してカーボンネガティブを実現する「バイオ炭コンクリート」|清水建設

出典:バイオ炭コンクリート「SUSMICS-C」のCO2削減効果を精緻に定量化|清水建設

今回は、グリーントランスフォーメーション(GX)について解説しました。

GXとは、温室効果ガスの排出量を抑制し、従来の化石エネルギーからグリーンエネルギー(太陽光・風力・水力・地熱など)に転換する取り組みのことです。

持続可能な社会を実現させるには、地球温暖化対策やカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現など、総合的に取り組む必要性が求められています。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。