\当サイトおすすめNo.1サイト/

ESG経営とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの視点を重視した経営戦略であり、企業の持続的な成長と社会的価値の実現を目指す経営方針です。従来の財務的な指標だけでなく、環境配慮や社会貢献、健全な管理体制の構築を経営判断の重要な要素とすることで、企業の長期的な発展とリスク管理を両立させることを目的としています。

本記事では、ESG経営の基本的な定義やその必要性などをわかりやすく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

ESG経営とは、企業が環境、社会、ガバナンスの3つの要素を経営の中心に据え、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指す経営手法です。

ESG経営では従来の利益追求型の経営とは異なり、気候変動への対応、労働環境の改善、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の強化など、広範な社会的責任を果たす姿勢が求められます。

以下の動画では、ESG経営よりも広義となるESGとアメリカについて言及しています。今後におけるESGの重要性が気になる場合に参考にできます。

ここでは、ESG経営の定義と必要性などの基本的な考え方を解説します。

ESG経営は、以下の3つの要素から構成されています。

「ESG」という言葉が登場したのは2006年のことです。当時の国連事務総長コフィー・アナン氏が金融機関に対し、持続可能な投資を促すための枠組みとして責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)を提唱した際に用いられました。

次第に機関投資家を中心としてESGの視点を取り入れた投資が広まり、企業の経営方針にも大きな影響を与えるようになっています。以下で3つの要素について、それぞれ解説します。

環境への配慮は、ESG経営の中でも特に注目される分野です。企業は、自社の事業活動が気候変動に与える影響を考慮し、持続可能な運営を行うことが求められます。

具体的な取り組みとしては、CO₂排出量の削減、エネルギー効率の改善、再生可能エネルギーの導入、そして廃棄物の適切な管理などが挙げられます。水資源管理など、地球環境への配慮や環境負荷の低減に関する取り組みが挙げられます。

また、世界的にカーボンニュートラルの実現が課題となる中で、脱炭素社会への移行を加速させる動きが進んでいます。政府による環境規制の強化や、エシカル消費の高まりに対応するため、企業は積極的に環境対策を講じる必要があります。

持続可能な成長を図るためには、単なる環境負荷の軽減にとどまらず、新たな技術革新やビジネスモデルの転換といった、経営全体の変革が不可欠です。特に近年では、自社単体ではなく、サプライチェーン全体で環境負荷の低減に取り組むことが求められています。

社会的要素は、企業が人や社会とどのように関わるかを示す重要な指標です。労働環境の改善、ダイバーシティの推進、人権尊重、地域社会との共生など、幅広い側面が含まれます。

働き方改革や人的資本経営の推進が注目されており、企業は従業員の健康・安全を確保するとともに、ワークライフバランスやキャリア形成を支援する体制の構築が不可欠です。

さらに、社会的責任は自社だけでなく、取引先や外注先においても人権侵害や劣悪な労働環境がないか、継続的な確認と対応が求められます。

消費者に対しても透明性の高い情報開示を行い、倫理的かつ誠実な対応を徹底することが、企業の信頼性を高める鍵となります。

企業の持続的な成長と社会的信頼を確保するためには、ガバナンス(企業統治)の強化が不可欠です。透明性の高い経営と健全な組織運営は、不祥事リスクの低減とステークホルダーからの信頼確保に直結します。

近年、不正会計やデータ改ざんなどの問題が表面化し、企業の信頼が大きく揺らぐ事例が増えています。このような事態を防ぐためには経営陣に対する監督機能を強化し、リスク管理体制を整えることが重要です。

以下の動画では、公益通報者保護法の概要と内部通報制度の導入方法をわかりやすく解説しています。

具体的な対応策としては、内部通報制度(ホットライン)の整備、取締役会の独立性強化、第三者機関による監査の活用、役員報酬制度の見直しなどが挙げられます。これにより、組織全体の透明性と説明責任が高まり、不正の未然防止にもつながります。

ESGとSDGsはどちらも持続可能な社会の実現を目指す概念ですが、ESGは企業が実践する経営方針、SDGsは社会全体で目指す共通目標という点で、アプローチに明確な違いがあります。両者を正しく理解することは、企業の戦略策定や社会的責任の果たし方を考える上で非常に重要です。

ESGとSDGsは異なる枠組みですが、互いに補完し合う関係です。

企業がESG経営を実践することで、以下のようなSDGsの目標達成にも貢献することになります。

企業が環境、社会、ガバナンスの観点を経営に組み込むことで、持続可能な成長を目指すとともに、投資家や金融機関からの評価を高めることに繋がります。両者は相互に関連しながら社会の持続可能性を高める役割を果たしています。

CSR(企業の社会的責任)は、企業が社会の一員として果たすべき責任を示す概念です。環境保全や地域貢献、労働環境の改善などが含まれ、2000年頃から日本国内でも重要視されるようになり、多くの企業がCSR専門部署を設けています。

一方、ESG経営はCSRをさらに発展させ、企業価値の向上に繋げる経営戦略です。CSRが持続可能な社会の実現に向けた企業の自主的な社会貢献を指すのに対し、ESGは投資家や市場からの評価を重視した経営を行う点が特徴です。

CSRには「ISO26000」という国際規格があり、企業はその指針に沿って公平な労働環境の整備や健康経営の推進などを実施します。

CSRの取り組みは結果としてESGやSDGsの目標達成にも繋がり、投資家にとっても企業の持続可能性を評価する重要な材料となっています。

ESG経営が世界的に注目されるようになった理由は、経営の根幹に環境・社会・ガバナンスの視点を取り入れることが、企業の長期的成長や競争力の維持に不可欠と認識されるようになったためです。

ここでは、ESG経営が注目される背景を社会的・経済的要因から解説します。

2006年、国連が提唱した「責任投資原則(PRI)」を契機に、投資家の間で環境・社会・ガバナンスの要素を重視する動きが急速に広まり、以下のような非財務情報も重視されるようになっています。

短期的な利益の追求だけでなく、企業がどれだけ持続可能な社会づくりに貢献しているかが、投資判断の重要な基準となっています。

カーボンプライシングとは、気候変動対策としてCO₂排出量に価格を付けることで環境負荷の削減を促す制度です。これも企業にESG経営を求める圧力となっています。

主な手法としては以下の2つが挙げられます。

| 炭素税 | CO2排出量に応じて税を課す |

|---|---|

| 排出権取引制度 | CO2排出枠を取引可能とし、過剰排出に対する経済的ペナルティを課す |

上記は企業にとって明確なコスト要因となるため、気候変動対策を経営の中核に据える必要が生じます。

特に、鉄鋼業や化学工業などのエネルギー集約型の産業ではカーボンプライシングの影響が大きく、再生可能エネルギーへの移行が求められます。

世界各国で環境規制が厳しくなることからも、ESG経営を積極的に推進しない企業は競争力を失う恐れが高まるでしょう。

出典:日本貿易振興機構(JETRO)「GXリーグで始まる新しい日本のカーボンプライシング」

【事例】三井化学グループのカーボンニュートラル戦略(三井化学)

インターナルカーボンプライシング(ICP)は、企業が自社のCO₂排出量に対して独自に内部で炭素価格を設定し、投資判断や経営戦略に反映させる仕組みです。三井化学では、2019年度からICPを導入し、主に大型投融資の判断材料として活用しています。ICPの活用により、経済的な機会だけでなく、将来の環境負荷増加リスクも考慮した投資判断が可能となっています。

2022年度にICPを従来の3,000円/t-CO₂eから15,000円/t-CO₂eに大幅に引き上げました。

この価格は、国内外の主要企業の中でも比較的高い水準であり、脱炭素投資の推進を強く意識した設定です。

出典:三井化学グループのカーボンニュートラル戦略(三井化学)

多様性への取り組みはESG評価の一環として、投資家や機関投資家から注視されるようになっています。

以下のような企業姿勢が評価されやすい傾向にあります。

特にグローバル市場では、異なる価値観や文化を理解し、柔軟に対応できる企業が成長を遂げています。

多様性を軽視する企業は市場で低評価となる恐れがあるため、多くの企業がESG経営の一環として多様性と包括性を経営戦略に組み込み、持続可能な成長を目指しています。

【事例】ダイバーシティ&インクルージョン(女性活躍推進)(りそなグループ)

りそなグループは「女性に支持される銀行No.1」を目指し、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)の推進を経営戦略の柱の一つとしています。

2030年度までにグループ5社の女性ライン管理職比率を40%以上、女性役員比率30%以上を目標に掲げています。実績について、2024年3月末時点で、女性経営職階比率14.8%、女性ライン管理職比率32.8%です。

出典:ダイバーシティ&インクルージョン(女性活躍推進)(りそなグループ)

【事例】LGBTQ+に関する取り組み指標「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を9年連続で受賞

KDDIは2024年11月14日、企業内でのLGBTQ+などの性的マイノリティ(以下 LGBTQ+)に関する取り組みの評価指標「PRIDE指標」における最高位「ゴールド」を受賞しました。

KDDI社内での啓発教育、社内外のイベントなどの継続的な取り組みが評価され、2016年度から9年連続の「ゴールド」受賞となりました。

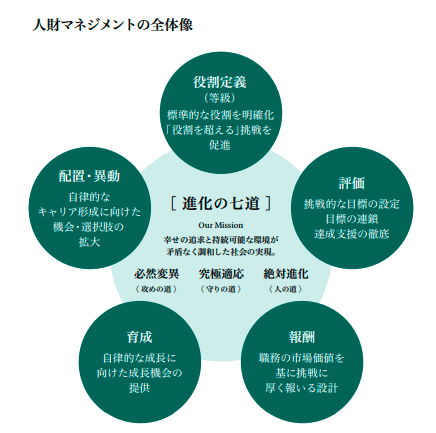

KDDIは中期経営戦略(2022-2025年度)の新重要課題(マテリアリティ)に、「人財ファースト企業への変革」を掲げています。働く人、すべての人のためのDE&Iを目指してその歩みを進めています。

出典:LGBTQ+に関する取り組み指標「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を9年連続で受賞

企業がESG経営を導入することで、持続可能な成長の実現と中長期的な競争優位の確保が可能になります。

ここでは、企業がESG経営を導入するメリットを解説します。

世界的にESGを重視する投資が主流となり、年金基金やアセットマネジメント会社など長期志向の投資家は、持続可能な経営を行う企業を優先的に評価する傾向が強まっています。

ESGの取組みはイメージ戦略やCSR活動にとどまらず、以下のような非財務情報も重要な指標として活用されています。

積極的なESG経営は企業の信頼性を高め、中長期的な成長性を示すシグナルとして、投資家の注目を集める強力な要因となるでしょう。

ESG経営は消費者や取引先に対する企業の信頼性を高め、ブランド価値の向上にも寄与します。特に、以下のような取り組みに注目が集まっています。

こうした取り組みは、環境・社会への責任を重視するエシカル消費層からの支持を集め、企業のイメージ向上に直結します。

また、ESGを重視する企業との取引を優先するサプライヤーやビジネスパートナーが増加しており、ESG経営は単なる社内の施策にとどまらず、外部との信頼関係構築や新規取引先の獲得にも有効です。

今後はESGを軸とした企業間の連携や共同プロジェクトも増えると予想されています。

【事例】トヨタ環境チャレンジ2050(トヨタ自動車)

トヨタでは、将来の地球環境のことを考えて、環境にやさしいクルマづくりを進めています。

2050年の未来に向けた目標となる「トヨタ環境チャレンジ2050」を設定して、達成に向けチャレンジを続けています。ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、電気自動車、

燃料電池自動車などの電気の力を使って走るクルマが挙げられる。1997年に「プリウス」の販売を開始して以来、2023年までに約2,600万台の電動車を世界中で生産しています。

出典:トヨタ環境チャレンジ2050

【事例】気候変動の取り組み(キリンホールディングス)

キリンは国内工場で再生可能エネルギーによる電力導入を進め、2023年時点で4工場が再エネ100%化、全体でも再エネ比率42%を達成しています。

出典:気候変動の取り組み

【事例】チームの生産性とメンバーの幸福(サイボウズ)

「100人100通りの働き方」を掲げ、個人の事情に合わせて勤務時間や場所を選べる制度を導入。評価制度やコミュニケーション方法も見直し、離職率の大幅な低減を目指している。

出典:チームの生産性とメンバーの幸福(サイボウズ)

ESG経営は、企業の信頼性や持続可能性を守るためのリスクマネジメント手法としても極めて有効です。特に近年では、以下のようなリスクが企業経営に直結するようになっています。

こうしたリスクに対応するために、ESG経営を導入・強化することが、リスク回避の第一歩となります。

| 環境対応(E) | 環境規制への対応力を高める |

|---|---|

| 社会的配慮(S) | 従業員の満足度と定着率を向上 |

| ガバナンス強化(G) | 不正の芽を事前に摘む |

これらの取り組みは、企業の信頼性を損なうリスクを低減し、結果として長期的な企業価値の維持・向上に繋がります。

ここでは、ESG投資の概要や手法、評価基準について解説します。

ESG投資とは、企業の環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への取り組みを考慮して行われる投資手法です。

売上や利益などの財務指標に加えて、ESG投資では企業の持続可能性や社会的責任への姿勢も評価対象となります。

2050年カーボンニュートラル宣言以降、以下のような投資が活発化しています。

日本では、2015年にGPIF(日本の公的年金の運用を担う世界最大級の年金基金)がPRIに署名したことをきっかけにESG投資が本格化しています。さらに同年にSDGsやパリ協定が採択され、企業による環境問題や社会課題に対する取り組みが投資判断の重要な視点となりました。

これらの背景から2021年には4,000を超える投資機関がPRIに署名し、運用資産総額は120兆米ドルを超えています。

また、グリーンローンやグリーンボンドといったサステナブルファイナンスも広がり、ESG投資における手法の多様化が進んでいます。

出典:環境省「グリーンボンドとは」

出典:環境省「グリーンローンとは」

出典:東京都政策企画局「サステナブルファイナンスとは」

出典:GPIFのHP「GPIFのESG投資について」

出典:全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)「パリ協定とは」

ESG投資にはさまざまな手法が存在し、投資家は企業の持続可能性やリスク管理の観点から適切な投資判断を行います。以下では、代表的な7つの手法を紹介します。

| ネガティブスクリーニング | 武器、タバコ、ギャンブル、化石燃料など社会や環境に悪影響を及ぼすとされる事業を行う企業を投資対象から除外する手法 |

|---|---|

| ポジティブスクリーニング | 再生可能エネルギー、労働環境の改善、ガバナンス強化など、社会や環境に良い影響を与える企業を積極的に投資対象として選定する手法 |

| 国際規範に基づくスクリーニング | 国連グローバル・コンパクトやOECD多国籍企業ガイドラインなどの国際的な基準に照らし、基準に違反する企業を投資対象から除外または選別する手法 |

| ESGインテグレーション | 企業の財務情報とともにESGに関する要素を投資分析や意思決定プロセスに統合する手法 |

| サステナビリティテーマ型投資 | 再生可能エネルギー、クリーンテクノロジー、持続可能な農業など、ESG関連テーマに特化した企業やファンドに投資する手法 |

| インパクト投資 | 財務的リターンを追求しながら、環境や社会に対して測定可能なポジティブな影響を与えることを目的とした投資手法 |

| エンゲージメント議決権行使 | 投資家が企業と対話(エンゲージメント)を行い、ESGに関する改善を促すとともに、株主総会などでの議決権を行使して企業の方針に影響を与える手法 |

これらの手法は、投資家の価値観や戦略によって使い分けられており、企業にとってはどの観点から評価されるかを意識した経営が求められます。

出典:グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン「国連グローバル・コンパクトについて」

出典:外務省「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」

ESGスコアは、企業の持続可能性や社会的責任への取り組みを評価するための指標です。

複数の国際的な評価機関がそれぞれ独自基準をもとにスコアを算出し、投資家が企業を客観的に評価するための重要な判断材料となっています。ここでは、代表的な3つの評価機関とその特徴を紹介します。

S&Pグローバル社はS&P ESGスコアを提供し、世界中の約10,000社以上を対象にESG評価を実施しています。

S&P ESGスコアは、環境、社会、ガバナンスの3要素を総合的に分析し、企業の持続可能性に関するデータを金融機関や投資家に提供することで、投資判断の参考とされています

S&Pの評価は、企業の財務的なパフォーマンスだけでなく、長期的な成長を左右するESGリスクの管理能力にも着目しており、業界ごとの特性に応じた評価が行われます。

FTSE russel社は、ESG投資に特化した指数を提供し、特にFTSE4Good Index Seriesを通じて、持続可能な企業の選定を支援しています。ESGリスクへの対応を4つのステップで分けると、以下のようになります。

FTSE Russellの指数は、特定のESG基準を満たした企業のみを対象としており、投資家にとってはESG経営を積極的に推進する企業を見極める手段となっています。

MSCI社が提供する「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」は、企業における女性の活躍や性別の多様性を評価するために設けられたESG指標です。

ジェンダー平等の視点から女性が活躍できる企業を評価することで、投資家が将来性のある企業を見極めるための指標として活用されています。

また、企業の多様性推進が経営の安定性や成長性にどのように寄与するかを示す指標としても活用されています。

多様性を重視する企業は、変化の激しい市場環境に柔軟に対応できる傾向があり、イノベーションの創出やリスク管理の強化にも繋がると考えられています。

日本においてもESG経営の導入が進んでおり、持続可能な成長を実現するための具体的な取り組みが行われています。ここでは、実際にESG経営を導入している日系企業の取り組み事例を紹介します。

JR東日本は、「ゼロカーボン・チャレンジ2050」を掲げ、2050年までに鉄道運行のCO2排出ゼロを目指す取り組みを進めています。

鉄道はもともと他の交通機関と比較して環境負荷が低いとされていますが、さらなる脱炭素化を推進するため、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー技術の開発を積極的に行っています。

特に、鉄道運行の電力を再生可能エネルギーへと切り替える計画を進めており、太陽光発電や風力発電の利用拡大を目指しています。

パナソニックは「人的資本経営の推進と人権の尊重」を企業戦略の柱とし、働き方改革やダイバーシティの推進に取り組んでいます。

また、サプライチェーン全体での人権尊重を強化しており、特に電池の主要原料である鉱物の調達では、国際的なCSR団体の規範に基づき毎年自主的な精査を実施しています。

リスクが高いと判断された調達先には外部機関と連携した監査を行い、透明性の確保と責任ある調達を推進しています。

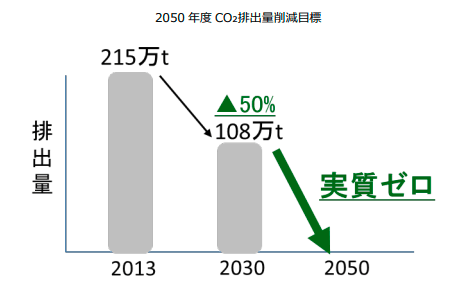

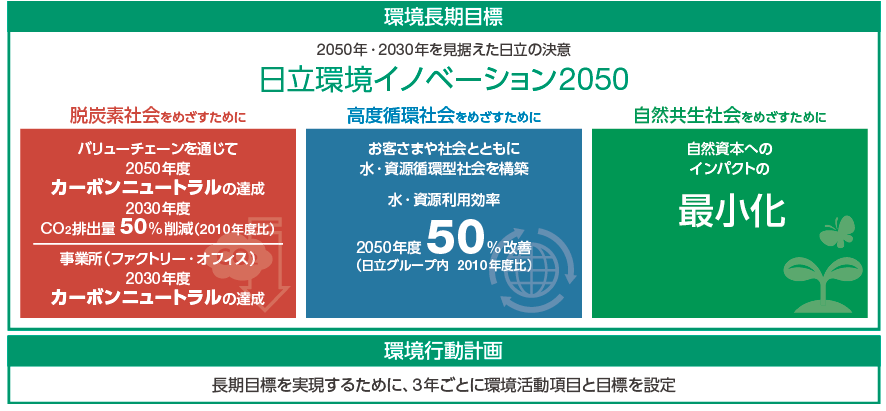

日立製作所は「日立環境イノベーション2050」を掲げ、脱炭素社会・高度循環社会・自然共生社会の3つの柱を軸に持続可能な社会の実現を目指しています。

脱炭素社会の実現に向けては、2050年度までにバリューチェーン全体のカーボンニュートラル達成を目標としています。

高度循環社会の実現ではサーキュラーエコノミーの推進を重視し、2050年度までに水・資源の利用効率を2010年度比で50%改善することを目指しています。

自然共生社会の実現に関しては生物多様性の保全に取り組み、「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」などの国際的なルールや指針に基づき、環境への影響をできるだけ減らす対策を進めています。

出典:三井物産「TNFDとは?TCFDとの違いや開示内容、国内外の動向をわかりやすく解説」

ESG経営は多くのメリットをもたらしますが、導入や運用にあたってはいくつかの注意点があります。ここでは、企業がESG経営を進める際に留意すべきポイントを解説します。

ESG経営は、単なるCSR活動や短期的な環境対策にとどまらず、中長期的な経営戦略としての取り組みが不可欠です。

一時的な取り組みでは、企業の信頼性や持続可能性は評価されません。将来を見据えた明確な目標設定と、それに基づく継続的な実行が必要です。

ESG投資を呼び込むためには、透明性の高い情報開示が重要です。しかし、ESGに関する開示基準は国や評価機関ごとに異なり、対応が複雑になりがちです。

たとえば、TCFD、ISSB、GRI、SASBなど、多くの開示枠組みが併存しており、自社に適した基準を選定し、整合性ある報告を行う必要があります。

出典:三井物産「ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)とは?開示基準の概要と日本企業への影響・動向を解説」

出典:日本取引所グループ「グローバル・レポーティング・イニシアティブ(Global Reporting Initiative, GRI)スタンダード」

出典:日本取引所グループ「SASB(Sustainability Accounting Standards Board, サステナビリティ 会計基準審議会)スタンダード」

ESGの課題、特に環境・人権に関する問題は、1社のみの取り組みで解決することは困難です。企業は、業界全体やバリューチェーン全体と連携し、共同で取り組む姿勢が求められます。

たとえば、製造業であれば原材料の調達元の労働環境、IT業界であればサプライヤーの温室効果ガス排出量など、自社外のESGリスクも管理対象となります。

今後、ESG経営の重要性はさらに高まり企業の競争力を左右する要素となるでしょう。

企業は、ESG経営を単なる義務ではなく、成長戦略の一環として捉え、長期的な視点で持続可能な事業展開を進めることが求められています。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。