環境対策と経済成長の両立が企業にとって避けて通れないテーマとなる中、日本政府はグリーン成長戦略を策定し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた具体的な道筋を提示しています。

本記事では、グリーン成長戦略の全体像に加え、14の重点分野、企業の取り組み事例などについて解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

1.グリーン成長戦略とは?

グリーン成長戦略は、環境制約を成長の制約とせず、むしろ新たな産業創出や技術革新の契機ととらえ、経済成長とカーボンニュートラルの両立を目指す国家戦略です。

ここでは、グリーン成長戦略の基本的な考え方と注目される背景について解説します。

(1)グリーン成長戦略の定義をわかりやすく解説

経済産業省を中心に関係省庁が連携し策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、今後成長が期待される14の重点分野について、技術革新・市場創出・制度整備を含む具体的なロードマップが明示されています。

対象分野は、エネルギー、製造、運輸、建設、農業、ライフスタイルなど多岐にわたり、再生可能エネルギーの導入拡大、水素の利活用、資源循環の強化などが主な施策となっています。

これらの取り組みは、単なる環境対策にとどまらず、企業にとっては次世代の競争力確保や新規事業創出の契機ともなり得る重要テーマです。

政府は各分野に対し、規制改革、税制優遇、研究開発支援、公共投資などを通じて企業活動を後押ししており、民間企業の積極的な関与が求められています。以下の動画では、政府から企業への支援であるグリーンイノベーション基金についてわかりやすく解説しています。

(2)グリーン成長戦略が注目される背景

グリーン成長戦略が企業経営の観点から注目される背景には、以下の4つの要因が挙げられます。

①ESG投資の拡大

ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮する企業に対して、投資資金が集まる潮流が強まり、特に環境への取り組みは企業評価における重要な指標となっています。

企業の評価基準として環境への配慮が重視されるようになったことで、グリーン成長戦略に則った取り組みをする企業は投資家からの評価が高まり、資金調達がしやすくなる傾向にあります。

近年では日本国内でもESGファンドの規模が拡大しており、企業の環境対策が投資判断の重要な要素となっています。

②化石燃料への依存リスク

原油・天然ガスなどの化石燃料は、国際的な政治情勢や需給バランスの影響を強く受けるため、価格が不安定です。

加えて温室効果ガスの排出に対して炭素税や排出量取引などのカーボンプライシングが導入される中、依然として化石燃料に依存することは、企業コストの上昇を招く構造的リスクといえます。

③環境問題に対する意識の変化

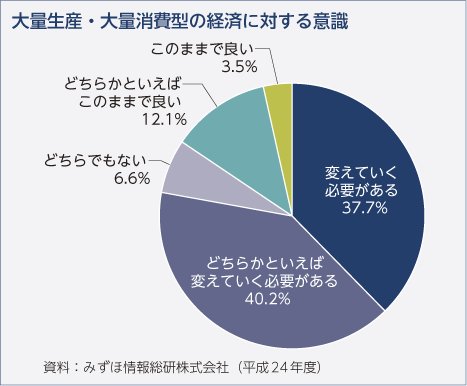

消費者の購買行動にも明確な変化が表れており、平成24年度に実施した環境省による調査「これまでの大量生産・大量消費型の経済に対する意識」では約80%の人が従来の経済活動から変えていく必要があると回答しています。

従来は価格や機能性といった要素が製品選定の主な基準でしたが、現在では「環境に配慮しているか」「サステナブルな方法で生産されているか」といった観点が、購入判断に大きな影響を及ぼしています。

この流れは今後さらに加速する可能性があり、企業にとっては単なる環境対応にとどまらず、顧客との信頼構築やブランド価値向上の戦略的施策として位置づける必要があります。

ミレニアル世代やZ世代はこのようなエシカル消費への関心が高く、企業の環境対策がブランド選択の重要な要因となっています。

④ビジネスチャンスの創出

電気自動車(EV)や水素エネルギーといった次世代エネルギー分野では、技術革新が加速し、グローバル市場における競争が一層激化しています。これに伴い、車両本体の製造だけでなく、関連するサプライチェーン全体に新たな事業機会が広がっています。

また、水素ステーションやEV用充電設備などのインフラ構築においても、設計・施工・運用・保守といった周辺ビジネスへの需要が拡大しており、機電系エンジニアや施工技術者といった専門人材の確保が急務となっています。

2.グリーン成長戦略の14分野について

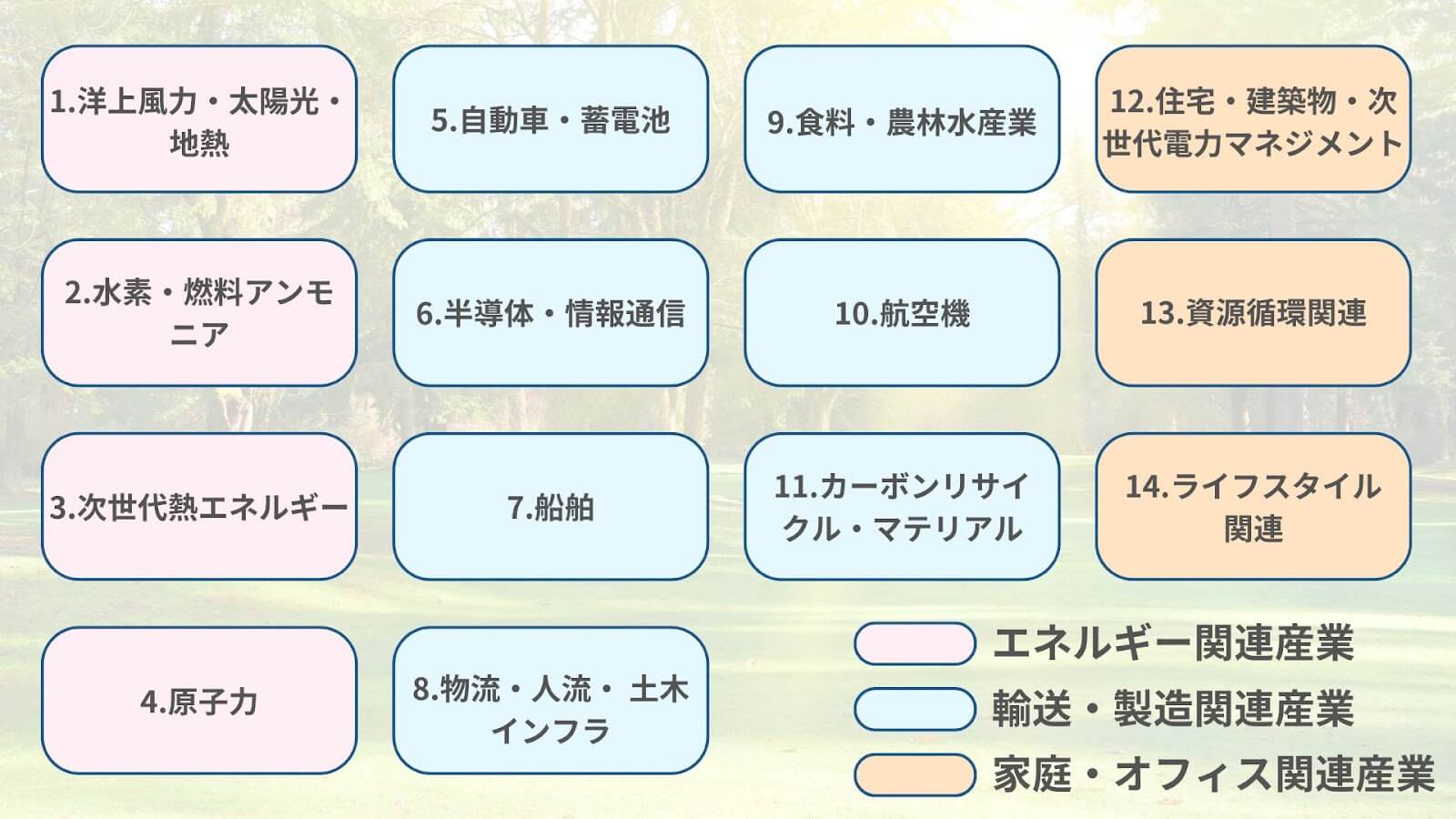

グリーン成長戦略では、成長が見込まれる14の重点分野が明示されており、これらは産業構造の転換や技術革新、新規市場の形成を促す中核領域として位置づけられています。

ここでは、14の分野の概要を詳しく解説します。

(1)14の重点分野の概要

経済産業省を中心とした関係省庁は、グリーン成長戦略の実現に向け、2050年を見据えて成長が期待される14の重点分野を設定しています。

これらの分野では、それぞれにおいて脱炭素化に向けた高い目標が掲げられており、今後の政策・技術・投資の方向性を理解する上で重要な指針となります。

以下では、各分野における代表的な取り組み目標を紹介します。

| 洋上風力・太陽光・地熱 | ・洋上風力:2040年までに3,000〜4,500万kW規模の投資誘導を目指す ・太陽光:2030年を目途に、次世代型太陽電池の普及に向けた研究開発を加速 ・地熱:自然公園法や温泉法の見直しにより開発スピードを向上。 |

|---|---|

| 水素・燃料アンモニア | ・水素導入量:2050年までに最大2,000万トンに増やす ・燃料アンモニア:東南アジアマーケットへの輸出を促進する |

| 次世代熱エネルギー | ・都市ガス:カーボンニュートラル化を2050年までに実現 |

| 原子力 | ・2030年までに高温ガス炉における水素製造に係る要素技術を確立 |

| 自動車・蓄電池 | ・2035年までに国内の新車販売を100%電動車とする目標を設定 |

| 半導体・情報通信 | ・2040年までに半導体・情報通信産業のカーボンニュートラルを実現する |

| 船舶 | ・2025年までにゼロエミッション船の実証事業を開始し、従来の目標である2028年よりも前倒しでゼロエミッション船の商業運航を実現 |

| 物流・人流・ 土木インフラ | ・ドローン物流の本格商用化を進め、地域物流の効率化を図る |

| 食料・農林水産業 | ・2040年までに農林業機械や漁船の電化・水素化などの技術確立を目指す |

| 航空機 | ・水素航空機の実用化に向けたコア技術の開発を推進 |

| カーボンリサイクル・マテリアル | ・人工光合成によるプラスチック原料のコストを既製品並みに(2050年目標) ・「ゼロカーボン・スチール」実現に向けた技術開発と実証を進行中 |

| 住宅・建築物・次世代電力マネジメント | ・中高層建築物の木造化を促進し、都市の脱炭素化を支援 ・デジタル技術と市場機能を活用した次世代電力網の構築を推進 |

| 資源循環関連 | ・技術革新・設備整備・低コスト化を通じて循環型社会の実現を支援 |

| ライフスタイル関連 | ・地域における脱炭素の実践モデルを他地域・海外へと波及させる取り組みを展開 |

さらに詳しく知りたい方は経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」をご覧ください。

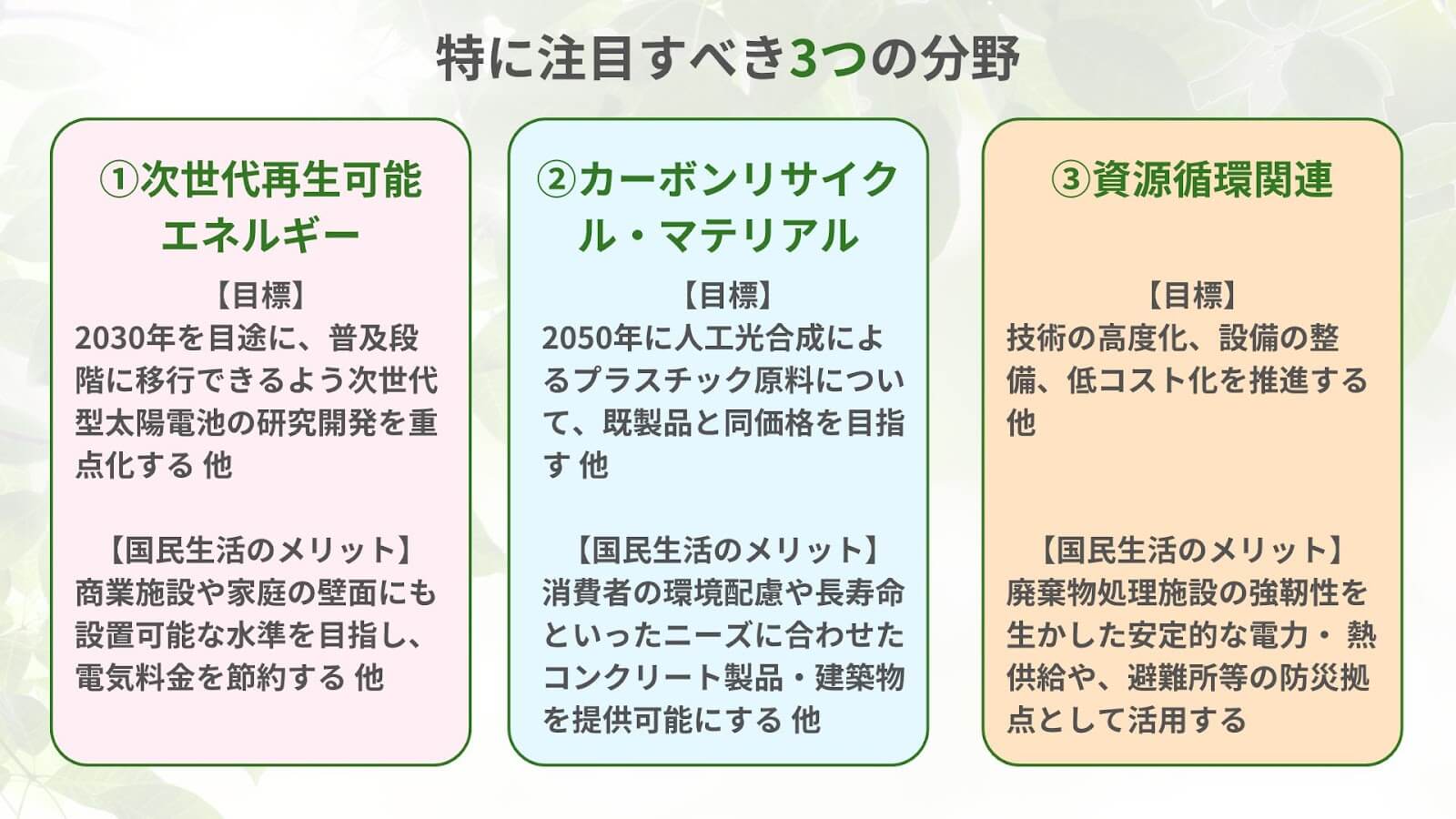

(2)特に注目すべき3つの分野

14の重点分野のなかでも、以下のような産業構造の転換に直結する以下の3分野が注目されています。

①次世代再生可能エネルギー

再生可能エネルギーの導入拡大は、カーボンニュートラル実現に向けた中核的な施策であり、企業のエネルギー調達コストやサプライチェーンの安定性にも直結する重要分野です。

日本は洋上風力や地熱など、地理的特性を活かした発電ポテンシャルを有しており、グリーン成長戦略では、次世代型太陽電池の研究開発支援や、法制度の見直しによる開発加速などが明記されています。

こうした再エネ技術が社会実装されることで、企業にとっては再生可能エネルギーの調達コスト低減や脱炭素型のブランド戦略強化が期待できるほか、家庭や地域への波及効果によって社会全体のエネルギーコスト最適化にも寄与します。

【事例】秋田県沖などで大規模洋上風力発電事業|三菱商事洋上風力/JERA

三菱商事洋上風力は、秋田県由利本荘市沖・能代市沖など日本海沿岸で大規模な着床式洋上風力発電事業を推進しています。JERAもコンソーシアムの一員として参画し、地域資源と再生可能エネルギーの活用によるカーボンニュートラル社会の実現を目指しています。

この事業は、2021年12月に国の公募で事業者に選定された3海域(秋田県由利本荘市沖、能代市・三種町・男鹿市沖、千葉県銚子市沖)で進行しています。

②カーボンリサイクル・マテリアル

カーボンリサイクルは、CO₂を排出源ではなく資源として捉え直す革新的な技術分野です。CO₂を原料に再合成したプラスチックや燃料、建設資材への応用などが研究・実証段階から社会実装フェーズに移行しつつあります。

企業にとっては、サステナブルな調達や製品設計における競争力の強化につながると同時に、ESG評価や国際的な調達基準にも適応しやすくなります。

【事例】CO₂からウレタン樹脂を製造する技術|産業技術総合研究所

産業技術総合研究所(産総研)は、大気中のCO₂(二酸化炭素)を原料として、ポリウレタン樹脂の原料となる化学物質を直接製造する新技術を開発しました。

この技術により、従来は石油から作られていたウレタン樹脂の原料を、CO₂を活用して合成できるようになります。

ポリウレタン樹脂は、自動車部品、断熱材、家具など、さまざまな製品に使われている重要な素材です。

CO₂を資源として利用することで、温室効果ガスの削減と持続可能なものづくりの両立が期待されています。

【事例】CO₂由来ポリカーボネート樹脂製造技術|旭化成

旭化成は、世界で初めてCO₂(二酸化炭素)を原料とするポリカーボネート樹脂の製造プロセスを確立しました。この技術により、従来は石油由来だったポリカーボネート樹脂を、CO₂を活用して合成できるようになります。

ポリカーボネート樹脂は、スマートフォンの部品や電気自動車用リチウムイオン電池(LIB)の電解液原料など、幅広い用途で使われています。

特に、CO₂から高純度のエチレンカーボネート(EC)やジメチルカーボネート(DMC)を製造する技術を開発し、これらは電池やプラスチックの原料として重要です。

旭化成はこの技術の商用化を目指し、国内外の企業とのライセンス契約も進めています。

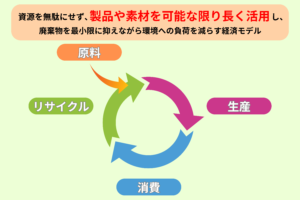

③資源循環関連

資源循環の推進は、リニア型経済からサーキュラーエコノミー(循環型経済)への転換を支える重要な取り組みです。サーキュラーエコノミーの基本的な考え方については、以下の記事をご覧ください。

グリーン成長戦略では、廃棄物由来のエネルギー回収技術や、再資源化におけるコスト削減、災害時の地域エネルギーセンター機能の確立などが重点項目とされています。

これにより、企業は環境負荷の低減と同時に、安定的なエネルギー供給の確保や、非常時のレジリエンス向上といった経営的メリットも享受することができます。

【事例】100%リサイクルPETボトル化、プラ削減|日本コカ・コーラ

日本コカ・コーラは、2030年までにすべてのPETボトル製品を「100%サステナブル素材」へ切り替えることを目標としています。2021年には「コカ・コーラ」「ジョージア」「い・ろ・は・す」など5ブランドで、100%リサイクルPETボトルの導入を実現しました。

この「ボトルtoボトル」水平リサイクルの推進により、プラスチック使用量や温室効果ガス(CO2)排出量を大幅に削減しています。例えば、100%リサイクルPETボトルを使うことで1本あたり約60%のCO2削減効果があるとされています。

今後はリサイクルPET樹脂90%、植物由来PET樹脂10%を組み合わせ、石油由来のバージンプラスチック使用ゼロを目指しています。

【事例】ごみ焼却廃熱発電技術|三菱重工業

三菱重工業は、ごみ焼却時に発生する高温の廃熱を有効活用し、発電に利用する高効率な廃棄物発電技術を開発しています。

特徴的なのは、高温高圧ボイラを用いることで、従来よりも発電効率を大幅に向上させている点です。この技術により、ごみ焼却施設で発生する熱エネルギーを最大限に回収し、発電や地域への熱供給などに活用することが可能です。

こうした取り組みは、廃棄物の減容・無害化だけでなく、温室効果ガスの削減やエネルギーの有効利用にも貢献しています。

3.企業がグリーン成長戦略に取り組むメリット

グリーン成長戦略への取り組みは、単なる環境対策にとどまらず、企業の中長期的な経営安定性や競争力強化に直結する重要な経営戦略の一環です。

ここでは、企業がグリーン成長戦略に取り組む具体的なメリットについて解説します。

(1)ESG評価での優位性

脱炭素への取り組みや環境リスクへの対応状況は、ESG投資の中心的評価指標とされており、サステナブルファイナンスやグリーンボンドの発行においても重要な要件となっています。

企業がグリーン成長戦略に沿って明確な脱炭素ロードマップを策定し、再生可能エネルギーの活用、省エネ技術の導入、資源循環への取り組みなどを可視化することで、ESG格付機関や投資家からの信頼を獲得しやすくなります。その結果、以下のような金融的メリットを期待できます。

- ESGを重視する機関投資家との対話の深化

- 低金利での資金調達(例:グリーンローン・トランジションファイナンス)

- 株主構成の質的向上および株価の安定化

金融機関もTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に準拠したリスク開示を強化する中、脱炭素に前向きな企業への融資を優先する動きが広がっており、戦略的に環境対応を進める企業には資金面での追い風が生まれています。

参考:脱炭素経営に向けた取組の広がり|環境省、経済産業省、農林水産省

(2)コスト最適化

今後、カーボンプライシングや排出規制の導入・強化が進む中、環境対応への遅れは予期せぬコスト負担の増大を招きかねません。

先行的に脱炭素化を進めることは、そうした外部コストの発生を抑制し、コスト予見性の高い経営基盤を築くうえで極めて重要です。経済産業では、脱炭素効果のある設備投資への税制優遇も行っており、以下の動画で概要をご確認いただけます。

また、省エネルギー技術の導入や資源の効率的な活用は、直接的なコスト削減効果をもたらします。たとえば、エネルギー効率の高い設備投資や再生可能エネルギーの導入は、長期的には電力コストの安定化・削減に寄与します。

さらに、廃棄物の削減や再資源化を通じて、処理費用・原材料費の最適化を図ることも可能であり、製品設計段階から循環型モデルを取り入れ、ライフサイクル全体でのコスト効率性を高める企業も増えています。

このようにグリーン成長戦略は「環境投資=コスト」ではなく、コスト最適化と収益性向上を両立させる経営手法として再定義されつつあります。

【事例】省エネ・再エネ導入によるコスト削減|東京ガス

東京ガスは、エネルギー効率の高い設備への投資や、太陽光・風力などの再生可能エネルギーの導入を積極的に進めています。これにより、電気やガスの使用量を抑え、エネルギーコストの安定化と削減を実現しています。

また、将来的にカーボンプライシング(CO₂排出に対する課金)や排出規制が強化された場合でも、コスト負担が急増しないよう、リスクを見据えた経営戦略を採用しています。こうした取り組みは、長期的なコスト予見性を高め、経営の安定化にもつながっています。

出典:2050年、カーボンニュートラル社会の実現へ|東京ガス

(3)顧客接点の強化

環境対策は前提条件となりつつあり、取り組みが不十分な企業は、消費者・投資家双方からネガティブな評価を受けるリスクが高まっています。

グリーン成長戦略を企業戦略に組み込むことで、脱炭素・再生可能エネルギー・資源循環などに沿った取り組みを可視化・発信できるようになり、顧客や市場とのエンゲージメントを強化する手段となります。

また、環境負荷の低減に積極的な姿勢を示すことは、機関投資家との対話の深化やステークホルダーからの信頼確保にもつながり、長期的なブランド価値形成および企業価値向上の基盤となるでしょう。

(4)新市場・新規事業の創出

とりわけ、再生可能エネルギー、電気自動車(EV)、水素活用、資源循環といった分野は、政策支援と市場成長が両輪で進行しており、グローバルに見ても中長期的な成長が期待される有望市場です。

こうした動きは、令和6年に閣議決定された「第六次環境基本計画」とも連動しており、循環共生型社会(環境・生命文明社会)の構築を掲げ、ネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブなどのもと、統合的かつスピーディーな施策展開を打ち出しています。循環経済に関する基本的な考え方は、以下の記事で解説しています。

第六次環境基本計画は、企業・地方公共団体・市民・NGOなど多様な主体が共進化(コ・エボリューション)することの重要性が強調されており、民間企業には社会課題をビジネスチャンスに転換する役割が期待されています。

参考:循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ|内閣府

【事例】再生可能エネルギーやEV用電池、資源循環型製品の開発・事業化を推進|パナソニックグループ

パナソニックグループは、再生可能エネルギーの活用や、電気自動車(EV)向け電池の開発・生産、資源循環型製品(リサイクルや再利用を前提とした製品)の開発・事業化を積極的に進めています。これにより、地球温暖化対策や資源枯渇問題の解決に貢献し、サステナブル(持続可能)な社会の実現を目指しています。

さらに、環境対応技術や循環型ビジネスモデルを新たな成長分野ととらえ、新規事業の創出にも力を入れています。

具体的には、太陽光発電や蓄電池の普及促進、EV用リチウムイオン電池のグローバル展開、家電リサイクルや資源循環システムの構築など、多角的な取り組みを展開しています。

4.グリーン戦略に関連する日本企業の取り組み事例

脱炭素化などは一部の先進企業にとどまらず、産業全体での競争力確保のテーマとして位置づけられつつあります。ここでは、日本企業の取り組み事例について紹介します。

(1)カーボンニュートラルビジョン2050

鉄鋼業界は、エネルギー多消費型産業としてCO₂排出量が多く、脱炭素化が極めて困難とされる分野のひとつです。

鉄鋼メーカーの日本製鉄はカーボンニュートラルビジョン2050を掲げ、製鉄プロセス全体の抜本的な脱炭素化に向けた取り組みを加速させています。その中核となるのが、水素還元製鉄の実現とカーボンリサイクル技術の開発です。

水素を活用した還元プロセスや排出ガスからのCO2回収・再利用技術の開発が進められており、CO₂排出量の大幅な削減を目指しています。

さらに、製造工程で発生する排出ガスからCO₂を回収し、再利用するカーボンリサイクル型の製造システムの研究開発も進行中です。これにより、従来の大量排出構造から循環型への転換を図っています。

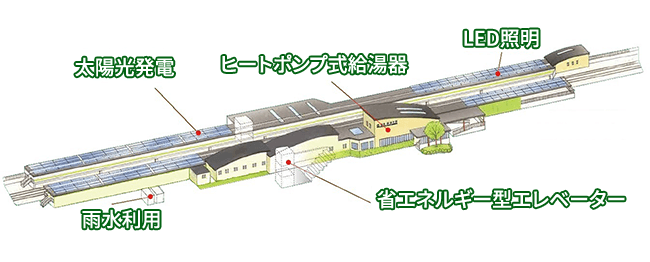

(2)カーボン・ニュートラル・ステーション

関西の大手私鉄である阪急電鉄は、カーボン・ニュートラル・ステーションの構築を通じて、駅施設におけるCO₂排出量の実質ゼロ化を目指す先進的な取り組みを展開しています。

駅舎の屋根に太陽光発電システムを設置し、駅の電力の一部または大部分をクリーンエネルギーで賄うことにより、電力由来の温室効果ガス排出を削減しています。

さらに照明設備のLED化などを通じて電力使用量そのものを削減し、利用者の安全性や快適性を確保しながら、環境負荷の最小化を実現する取り組みが各駅で段階的に進行中です。

このような取り組みは、単なる設備更新ではなく、都市生活者との接点である駅空間を活用したサステナブルな都市づくりへの貢献として、業界を超えた注目を集めています。

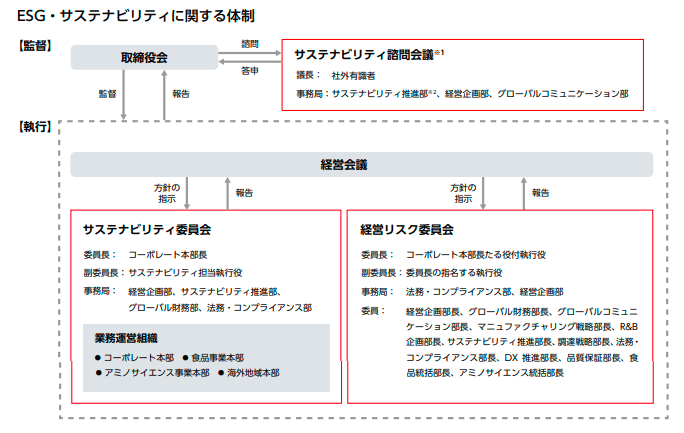

(3)環境マネジメント運用体制

味の素グループでは、環境に配慮した事業運営を推進するため、取締役会の下に社外有識者を含むサステナビリティ諮問会議を設置し、経営会議の下にはサステナビリティ委員会を設けています。

環境監査や環境アセスメントを実施することで法令遵守や環境リスク低減を図るほか、ISO 14001認証の取得やその考え方に基づく運用を推進しています。

さらに、環境教育の充実や、サステナブルファイナンスを活用したGHG排出削減投資などを通じて、2030年度までに環境負荷を2018年度比で50%削減する目標の達成を目指しています。

5.まとめ

グリーン成長戦略は単なる環境政策ではなく、産業の未来を決定づける重要な指針となっています。企業はこの流れを好機と捉え積極的に取り組むことで、持続可能な経営を実現できるでしょう。

今後の動向や政策の変化を注視しながら脱炭素社会への対応を加速させることが、次世代のビジネスモデルを確立する鍵となるでしょう。