近年、世界中で脱炭素化や再生可能エネルギーへの転換が加速しています。

これらは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩ですが、一方で「グリーンフレーション」と呼ばれる現象が懸念されています。

本記事では、グリーンフレーションの基本情報から、その仕組み、具体的な事例、そして企業・政府・個人がとるべき対応策などを、わかりやすく解説します。

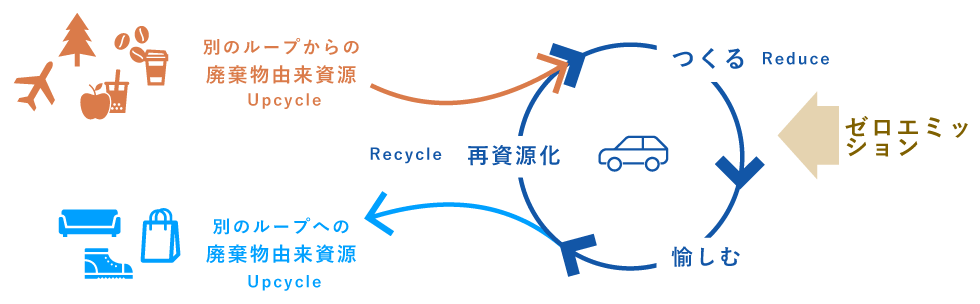

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

1.今、なぜ物価が上がるのか?「グリーンフレーション」とは

グリーンフレーションとは、「Green(グリーン)」と「Inflation(インフレーション)」を組み合わせた造語で、脱炭素化をはじめとするグリーン経済への移行に伴って発生する物価上昇を指します。

グリーンフレーションは、従来の景気変動や需給バランスとは異なる新しい物価上昇のメカニズムとして注目されています。エネルギーや資源の価格が上がり、それが商品やサービス全体の価格上昇につながるというのが、グリーンフレーションの基本的な構造です。インフレーションとの違いを以下の比較表でご確認いただけます。

| グリーンフレーション | インフレーション | |

|---|---|---|

| 定義 | 脱炭素化の進展に伴う物価上昇 | 一般的な物価水準の持続的な上昇 |

| 主な原因 | 環境規制、再生可能エネルギー投資、資源需給の逼迫 | 需要超過、貨幣供給の増加、 コスト上昇など |

| 景気の動向 | 景気が安定・成長していても発生することがある | 景気拡大期に多く見られるが、様々な局面で発生 |

| 特徴 | 特定の政策(脱炭素)による構造的インフレ | 幅広い要因によるマクロ経済的な現象 |

| 政策対応 | 環境対策と価格安定の両立が求められる | 金融引き締め(利上げ)などの伝統的手法が有効なケースが多い |

グリーンフレーションは、環境対策を進める上で避けては通れない課題のひとつです。

脱炭素化を進めることで中長期的には環境コストの削減が見込まれる一方、短期的には企業や消費者にとっての負担増が避けられない局面もあります。

インフレーションに関して専門家による今後の見通しは、以下の動画で詳しくご確認いただけます。

2.グリーンフレーションの基本的な考え方

グリーン経済への移行はそのプロセスにコストが伴い、それが商品やサービスの価格に転嫁されることでインフレーションを引き起こすという流れがあります。ここでは、グリーンフレーションの基本的な考え方について解説します。

(1)脱炭素化を目指す動きと物価変動

グリーンフレーションは、2021年頃から金融市場や経済分野で注目されるようになった概念であり、現在では企業経営における無視できないリスク要因として広く認識されつつあります。

当初は一時的な現象と見なされていたグリーンフレーションですが、中長期的な影響をもたらす可能性も指摘されています。こうした状況を踏まえ、企業には価格戦略や原価管理体制の見直し、そして不確実性を前提とした柔軟な経営判断が求められています。

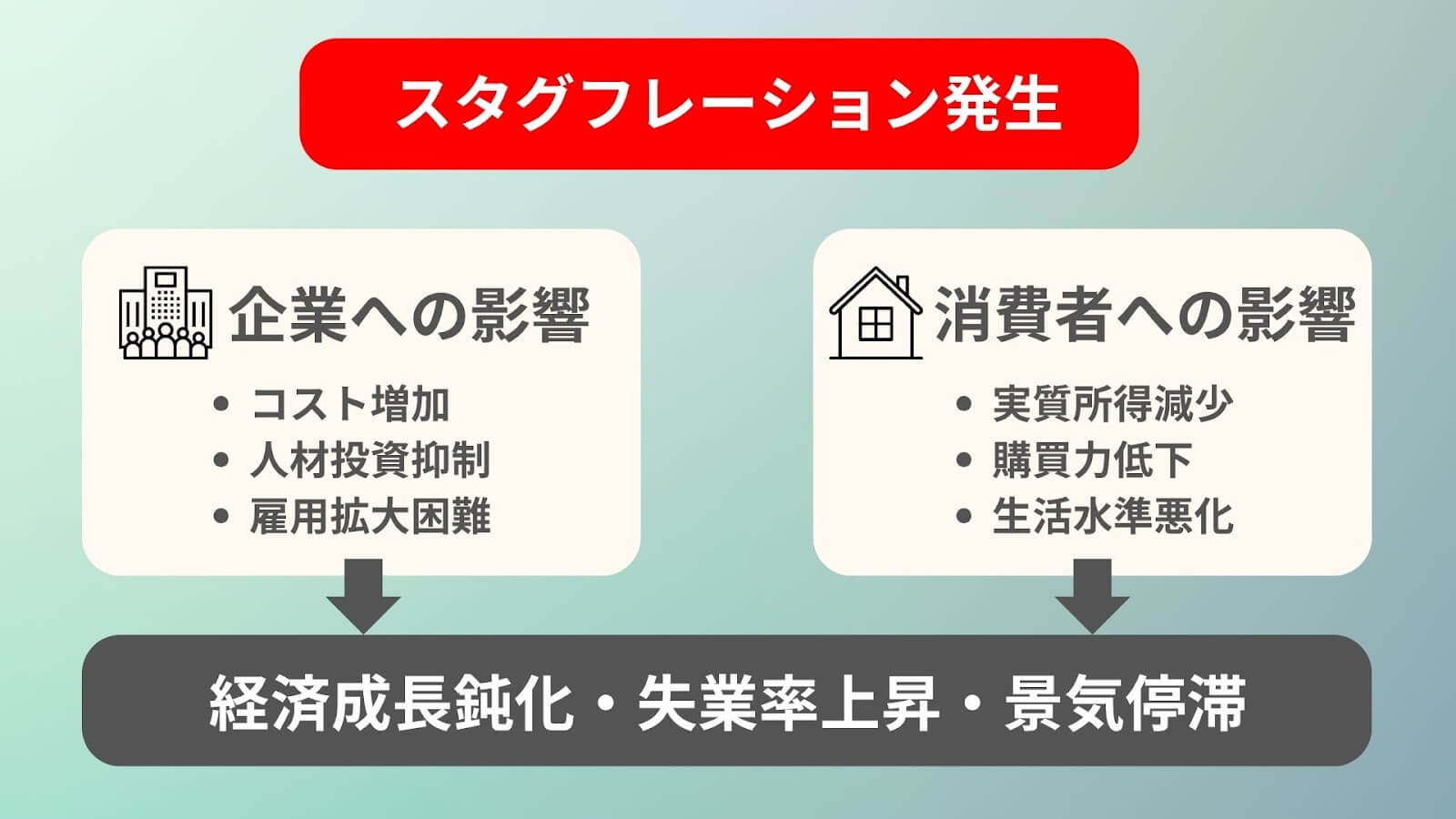

また、グリーンフレーションによる予想外の物価上昇を招くとともに、景気の停滞と物価上昇が同時に進行する「スタグフレーション」への懸念が高まっています。

こうした動きを受けて、金融市場でもグリーンフレーションをリスク要因として警戒する動きが見られ始めています。

| グリーンフレーション | スタグフレーション | |

|---|---|---|

| 定義 | 脱炭素化・グリーン経済への 移行による物価上昇 | 景気停滞と物価上昇が 同時に進行する経済現象 |

| 主な原因 | 再生可能エネルギー導入、 資源価格の高騰、環境規制 | 外的ショック (例:石油危機、関税政策)などによる供給制約と需要低迷 |

| 景気の動向 | 景気が拡大・安定傾向でも 発生しうる | 景気が停滞・悪化している状態 |

| 物価上昇の背景 | 環境投資・構造改革による コスト増 | 供給不足+政策・市場の混乱 |

| 政策対応 | 脱炭素の進行と 物価安定を両立する調整が必要 | 景気刺激と物価抑制が 両立しにくく、 金融政策のみでは対応が難しい |

実際にアメリカでは、2019年時点でFRB(連邦準備制度理事会)が、トランプ政権による関税引き上げの影響で景気の減速と物価上昇が併発する懸念としてスタグフレーションの兆候を示唆しており、経済の先行きに対する警戒感が高まっていました。

参考:グリーンフレーションとECBの金融政策-2010年代と異なるリスクとの闘い|ニッセイ基礎研究所

参考:広がる「グリーンフレーション」 金融当局の手腕問う|日本経済新聞

(2)グリーンフレーションの背景にある要因

広義のインフレーションの一種として位置づけられるグリーンフレーションですが、その特徴は、環境政策や脱炭素化の取り組みによって引き起こされる物価上昇に特化している点です。

グリーンフレーションの背景には、主に以下の要因があります。

| エネルギーコストの上昇 | エネルギー供給の不安定を原因とする価格上昇 |

|---|---|

| 資源価格の高騰 | 金属資源の需要が急増し、 供給が追いつかず価格が上昇 |

| カーボンプライシングの導入 | 室効果ガス排出にコストを課す政策が 企業のコスト増加につながる |

これらの要因が複合的に作用することで、グリーン経済への移行に伴う物価上昇、いわゆるグリーンフレーションが発生しています。

なかでも注目されているのがカーボンプライシングです。これは、企業が排出する二酸化炭素(カーボン)に価格を付けることで、排出者の行動変容を促す仕組みであり、環境負荷の「見える化」とコスト化によって持続可能な経済活動を後押しすることを目的としています。

日本でも2026年から、本格的な排出権取引制度の導入が予定されており、今後ますます多くの企業が対応を迫られることになります。

以下の記事では、企業が押さえておくべき排出権取引の基礎知識と実務への影響について詳しく解説しています。

参考:「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ|経済産業省

【事例】三井化学のインターナルカーボンプライシング(ICP)と環境投資戦略

三井化学は内部炭素価格(ICP)を15,000円/トン-CO2に設定しています。

2019年から大型投融資の意思決定プロセスにICPを導入し、2022年には従来の3,000円/トン-CO2eから15,000円/トン-CO2eに大幅に引き上げました。

投資案件ごとにICPを考慮した内部収益率(c-IRR)を判断材料として用い、省エネ・再エネ投資の経済合理性を高めています。

3.なぜ価格が上昇するのか?グリーンフレーションの仕組み

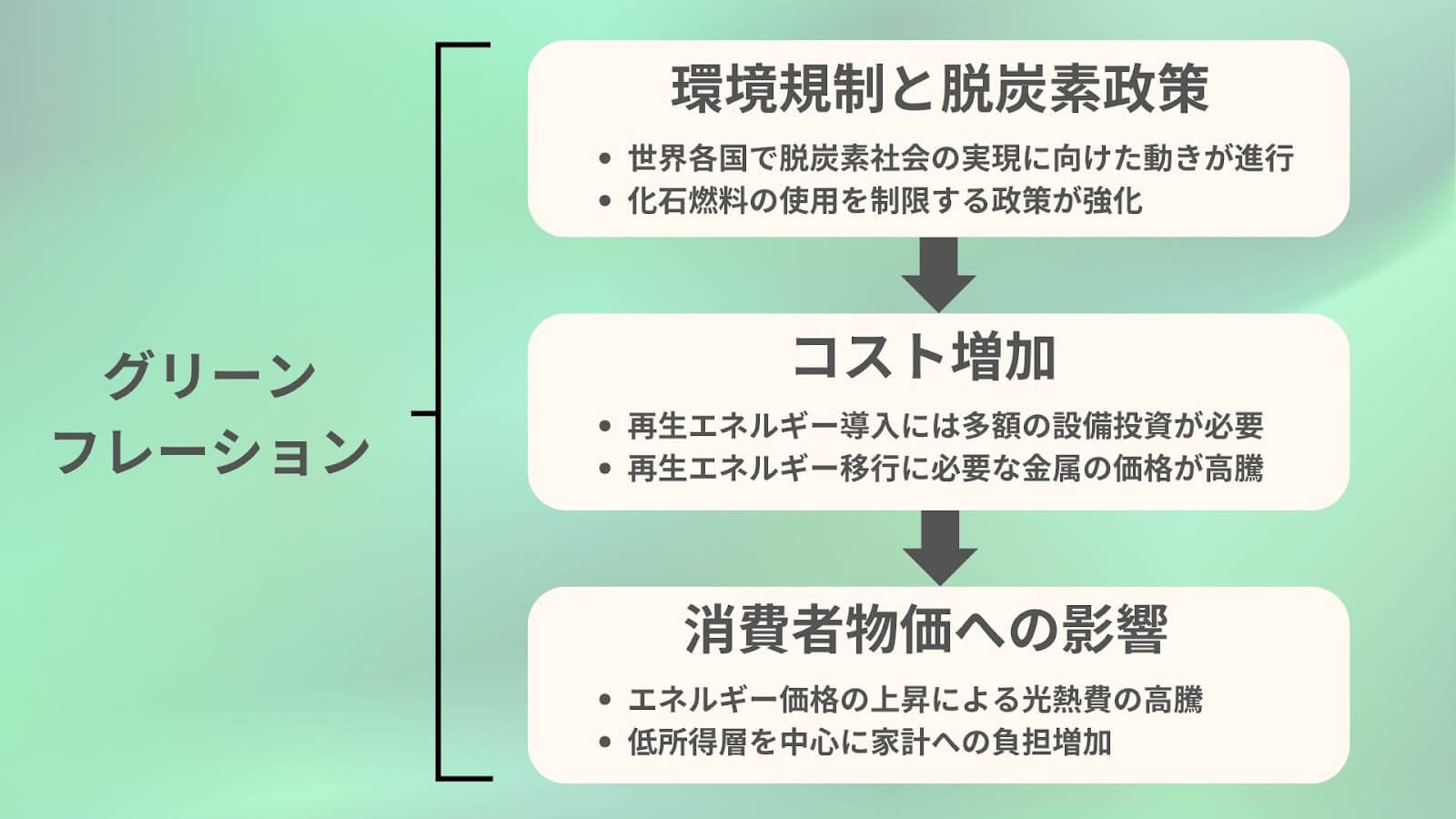

グリーンフレーションが発生する背景には、主に以下の3つの仕組みが考えられます。

- エネルギーコストの増加と産業への影響

- 新技術導入や規制強化に伴う費用

- サプライチェーンへの波及する

(1)エネルギーコストの増加と産業への影響

まず、環境規制と脱炭素政策が進むことで、世界中で化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が加速します。

日本でもエネルギー基本計画や省エネ法をはじめとする政策により、石油や石炭などの化石燃料の使用抑制が強化されています。

この傾向は日本に限らず、欧州連合(EU)やアメリカ、中国など多くの国がカーボンニュートラルの実現を掲げ、規制強化を進めている点も共通しています。

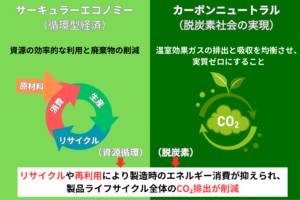

循環型社会の構築を目指す取り組みも進展しており、リサイクル促進や廃棄物削減といった政策が企業活動に影響を与え始めています。カーボンニュートラルと循環型社会の構築については、以下の記事で解説しています。

参考:脱炭素化に伴うエネルギーコスト変化によるインパクト|デロイトトーマツコンサルティング

(2)新技術導入や規制強化に伴う費用

環境対応型エネルギーへの移行には多額の設備投資が必要です。たとえば以下のように、再生可能エネルギー設備は従来の火力発電と比べて多くの資源を必要とします。

| 風力発電 | 火力発電の6〜14倍の鉄を使用 |

|---|---|

| 太陽光発電 | 火力発電の11〜40倍の銅を使用 |

さらに、グリーン技術で多用されるリチウム、ニッケル、レアアースなどの金属資源は、需要の急増と供給制約によって価格が高騰しています。

これにより、企業の設備投資コスト、原材料コスト、物流コストが全体的に増大し、製品価格やサービス料金の上昇を引き起こす大きな要因となります。以下は2022年時点のニュースであるものの、すでに資源高騰の影響を受けていることがわかります。

参考:EV市場拡大に向け、原材料価格の高騰が課題に(中国)|日本貿易振興機構(JETRO)

参考:2050年カーボンニュートラル社会実現に向けた鉱物資源政策|経済産業省

参考:加速する「重要鉱物の囲い込み」と3つのシナリオ――日本はどう動くべきか|デロイトトーマツ

(3)サプライチェーンへの波及する

企業側のコスト増加は、最終的に消費者価格へ転嫁されます。特に以下の分野で影響が顕著です。

| エネルギー価格の高騰 | 電気代やガス代の高騰により、 家庭や企業の光熱費負担が増加 |

|---|---|

| 輸送コストの上昇 | 燃料費の上昇が物流コストに直結し、 商品価格に波及 |

このような価格転嫁が進むことで、特に低所得層や中小企業が経済的に厳しい立場に置かれる傾向が強まっています。結果として、経済格差の拡大や消費の冷え込みといった社会的課題にもつながりかねません。

参考:製造業が直面するコスト増加要因「脱炭素対策」削減要因への転化が次世代ビジネス成功の鍵に|東京エレクトロン

4.グリーンフレーションの影響に関する具体的な事例

グリーンフレーションは、私たちの日常生活やビジネス活動のあらゆる側面に影響を及ぼし始めています。

エネルギー価格の上昇から始まり、それが様々な産業のコスト増加に繋がり、最終的には消費者の負担増として現れます。ここでは、グリーンフレーションの影響に関する具体的な事例を解説します。

(1)エネルギー関連分野における価格変動

グリーンフレーションの影響は、エネルギー関連分野において特に顕著に現れています。

再生可能エネルギーの導入促進や石炭・石油といった化石燃料からの脱却を進める政策が、エネルギー価格の変動リスクを高めているためです。

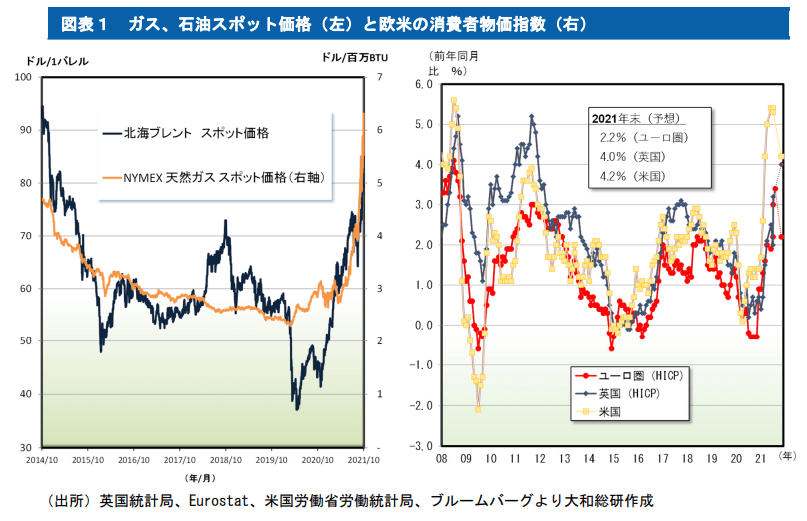

たとえばイギリスでは、政府が再生可能エネルギーへの移行を加速させた結果、天然ガスの需要が急激に増加しています。2021年には天然ガス価格が年初から1.5倍以上に上昇し、発電コストの急騰を招きました。

この影響で、同年8月以降には小売向けエネルギー業者10社が相次いで倒産するなど、エネルギー市場に深刻な混乱が生じました。

また欧州全体でも石炭や石油を削減する一方で天然ガスへの依存が強まり、LNG市場での競争が激化しています。長期契約よりもスポット市場に依存するイギリスのエネルギー企業は、価格急騰の影響を直接的に受ける形となりました。

これらの動きは、単なる価格変動ではなく、気候変動対策の進行速度や政策設計の現実性がエネルギー供給の安定性と価格に直結することを示しています。

参考:世界的なエネルギー価格の高騰が日本に与える影響|経済産業省

(2)製造業や輸送コストへの影響

グリーンフレーションは製造業や物流・輸送分野全体にも波及し、脱炭素に向けた技術開発やインフラ整備の進展に伴い、企業は構造的なコスト上昇への対応を迫られています。

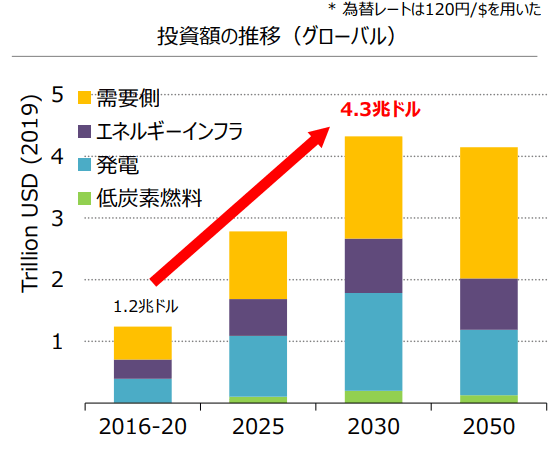

世界全体では、2030年までにクリーンエネルギー分野への年間投資額が約4.3兆ドルに達すると見込まれています。

一方、日本でも2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、2030年時点で年間約17兆円規模の投資が最低限必要とされています。

こうした動きから、製造業では原材料コストの上昇が顕著です。

再生可能エネルギー機器やEVに不可欠なリチウムや銅などの金属資源は、需要の急増によって価格が高騰しており、調達コストの上昇が製品価格に直結しています。EVシフトが進む自動車業界では、電動化に伴う部品調達や再設計に対する負担がさらに増加しており、価格転嫁の余地が限られる中で、収益圧迫の懸念も高まっています。

輸送分野においても同様の動きが見られます。

EUでは炭素国境調整措置(CBAM)の導入が進められており、炭素排出量の多い製品の輸入には課税がかかる見込みです。また、将来的には海運業もカーボンプライシングの対象となる見通しであり、国際物流における運賃の高騰や、製造業の輸出入コストの増加が懸念されています。

参考:炭素国境調整措置(CBAM)から読み解くカーボンプライシング|環境省

参考:EU炭素国境調整メカニズム(CBAM)の解説(基礎編)|日本貿易振興機構(JETRO)

(3)消費者の暮らしへの影響

グリーンフレーションは、企業活動にとどまらず、一般消費者の生活コストにも直接的な影響を及ぼし始めています。

たとえば、電気・ガスといったエネルギー料金の上昇は、家庭の光熱費に直結します。再生可能エネルギー導入に伴う設備投資や、化石燃料の段階的廃止に向けた政策強化が進むなか、エネルギー供給の構造が過渡期を迎えており、そのコストが価格に転嫁される傾向が強まっています。

また、生鮮食品や日用品、住宅資材などの価格上昇も、間接的にグリーンフレーションの影響を受けています。特に、輸送や冷蔵保管に多くのエネルギーを必要とする商品群では、燃料費や物流コストの上昇が販売価格に反映されやすく、消費者の購買行動にも変化が生じています。

参考:電気料金・再エネ賦課金の仕組み・推移(2024年)|経済産業省

参考:4月の電気代、全社で値上がり 政府補助が3月分で終了|2025年3月28日付日本経済新聞

5.グリーンフレーションへの対策

グリーンフレーションは、気候変動対策を進める中で生じる物価上昇の側面です。

ここでは、グリーンフレーションへの対策と今後の展望について解説します。

(1)企業が取り組むべき適応策

企業が取り組むべき適応策としては、企業は新しい技術への適応やコスト効率化などが挙げられます。

| エネルギー効率の見直しと再構築 | 省エネルギー機器の導入や、製造・輸送プロセスの最適化を通じて、エネルギーコストの削減を図る |

|---|---|

| 再生可能エネルギーの導入と調達戦略の見直し | 自社施設への太陽光発電などの再エネ設備の導入や、PPA(電力購入契約)の活用など |

| 原材料・部品調達の多角化 | 調達先の多様化やリサイクル材の活用で 供給安定性とコスト抑制を同時に追求 |

| カーボンプライシング制度への対応 | 自社の排出量の可視化と管理体制の整備、 将来の価格変動リスクを見越した 内部炭素価格の設定など |

| サステナビリティ開示とブランド戦略の強化 | TCFD開示やESG報告を通じた透明性ある情報発信 |

今後は、エネルギー転換がもたらす物価上昇リスクに対し、どのようにバランスを取りながら対策を進めていくかが鍵となります。

(2)個人として考えられる対応

グリーンフレーションによって、賃金が上昇しない中での物価上昇が景気を圧迫し、国民の不満にもつながると指摘されています。直接的な対処は困難ではあるものの、家計の見直しが有効です。

| 節約の意識向上 | 電気やガスの使用量を減らす、食料品の買い方を見直すなど |

|---|---|

| 代替手段の検討 | 公共交通機関の利用を増やす、自転車を活用するなど |

| 長期的な選択 | 電力会社のプランを見直すなど |

6.持続可能な経営へ向けた企業の取り組み事例

グリーンフレーションによるコスト上昇や規制強化といった厳しい経営環境の中でも、多くの企業が持続可能な成長を目指し、環境対応と経済合理性を両立させる取り組みを進めています。

こうした取り組みは単なる環境対策にとどまらず、中長期的な競争力の確保、ブランド価値の向上、ESG投資の呼び込みなどにもつながる重要な経営戦略と位置づけられています。

ここでは、グリーンフレーション下における実践的な対応策として、各企業がどのようにイノベーションを進め、脱炭素と収益性のバランスをとっているのか、その具体的な事例を紹介します。

(1)脱炭素社会へ向けた目標を設定

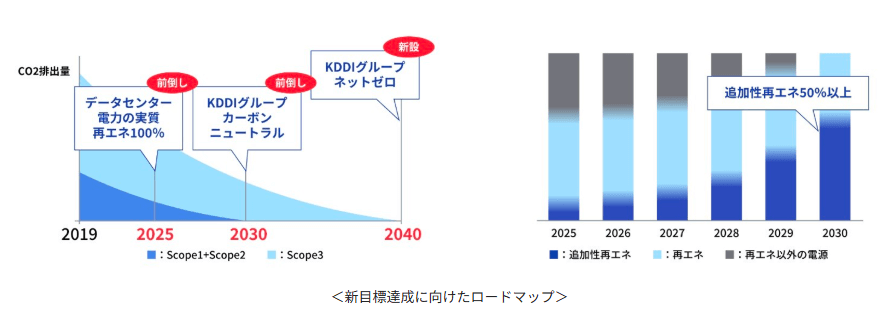

KDDIグループは、2030年度までに自社のCO₂排出量実質ゼロ、そして2050年までにKDDIグループ全体での排出量実質ゼロを目指す長期目標を掲げ、通信事業・電力サービス・エネルギー供給・地域社会との連携といった多角的な領域で脱炭素の取り組みを加速させています。

主な取り組み内容は以下のとおりです。

| 通信インフラの省エネ化 | データセンターの省エネ設計や、基地局の電力使用効率の向上に取り組み、通信事業におけるエネルギー消費の最適化を推進 |

|---|---|

| 電力サービスauでんきなどの提供 | 2021年からは、エネ比率実質100%、CO₂排出量実質ゼロの電力を提供する「ecoプラン」も展開し、環境貢献型の選択肢を個人や法人に提供 |

| バーチャルパワープラント(VPP)構築への参画 | 分散型エネルギー資源(太陽光・蓄電池など)を効率的に管理・活用するVPP構築実証事業に参画 |

KDDIグループの取り組みは、自社のカーボンニュートラル化にとどまらず、社会全体への再生可能エネルギー普及、地域の脱炭素支援、そして消費者との共創へと広がりを見せています。

通信インフラ企業としての特性を活かしつつ、エネルギー事業とのシナジーを形成し、グリーンフレーションが進む中でも持続性を追求する経営モデルを確立しています。

(2)サーキュラー&クライメートポジティブ

イケア・ジャパンは、2030年までにサーキュラー&クライメートポジティブを実現することを掲げ、再生可能エネルギーの導入や資源循環型のビジネスモデル構築を推進しています。

このビジョンは、気候変動対策と経済成長の両立を目指す、グリーンフレーションに対する以下のような先進的な取り組みが注目されています。

| 再生可能エネルギーの導入(電力使用) | 2018年より全国の大型店舗で100%再生可能電力を使用 |

|---|---|

| 持続可能な原材料の調達 | 綿・木材などの自然素材を、森林認証などに基づいて責任ある方法で調達 |

| ゼロエミッション配送の推進 | 2028年までに90%の配送をゼロエミッション化(EVなど非化石燃料車両) |

上記の取り組みは、単に自社の排出量を減らすにとどまらず、社会全体の持続可能性を高める影響力ある戦略です。

消費者にも環境配慮型の商品・サービスの選択肢を提供し、ライフスタイルの変革を促進し、配送・電力・素材という広範な領域で脱炭素を実現するアプローチは、業界横断的に注目されています。

他企業におけるサーキュラーエコノミーの取り組み事例は、以下の記事で詳しく解説しています。

(3)リサイクル配慮設計の自動車

スバルでは、環境負荷の最小化とコスト管理の両立を図ることで、グリーンフレーション時代に向けた以下のような持続可能なビジネスモデルの構築を進めています。

| 自動車製造におけるリサイクル設計 | ・従来の樹脂部品を、再生樹脂やバイオマスプラスチックに切り替える技術を開発中 ・鉄、アルミニウム、プラスチックといった主要素材の再利用促進 |

|---|---|

| 使用済部品・資源の回収と再活用 | ・使用済バンパー、鉛バッテリー、廃油、タイヤなどを全国の販売店で回収・再利用 ・リサイクル処理業者と連携し、7,000枚以上のガラスを再資源化 |

| 生産工程からのUpcycle(アップサイクル)推進 | ・残布や落ち綿を使ったエプロン(タキヒヨー株式会社と協業) ・エアバッグ端材を活用したマルシェバッグ(豊田合成) ・廃漁網を活用したキーストラップ(キャンバス社と連携) |

| サステナブル素材の開発 | ・ジュース製造後の果物残渣や木粉などを樹脂に混合し、自然素材の新素材化を研究中 ・航空機部品製造時の廃棄物から高機能な再生カーボン素材を開発(レーシングカー「SUBARU BRZ」に採用済) |

スバルは、「つくる」「つかう」「すてる」すべての工程で資源効率化を図ることで、多方面のメリットを創出しています。

こうした取り組みは、グリーンフレーションにおける原材料価格の高騰リスクを緩和しながら、競争力と持続可能性の両立を可能にする実践例として注目されています。

(4)革新技術でカーボンニュートラル

JFEスチールは、鉄鋼業界におけるカーボンニュートラル実現に向けて、革新的な技術開発と導入を進めています。特に注目されるのが、高炉から排出されるCO₂の分離回収技術「COURSE50」と、2030年以降のCCS(炭素回収・貯留)導入によるCO₂排出量削減の取り組みです。

「COURSE50」とは、日本の鉄鋼業界が共同で開発した高炉プロセス革新技術で、CO₂排出量の大幅削減を実現可能とします。

CCSとは、排出されたCO₂を地中深くに貯留する技術です。JFEスチールは、これらの技術開発や導入を通じて、製鉄プロセスからのCO₂排出量を大幅に削減し、2050年のカーボンニュートラル達成を目指しています。

(5)地方銀行・メガバンクの取り組み

静岡銀行、滋賀銀行、福岡銀行などは、ESGファイナンスや地域脱炭素支援の事例を公表しています。これらの銀行は、脱炭素化支援のための融資や排出量算定ツールの提供などを通じて、グリーンフレーション下での地域経済の持続可能性を模索しています。

これらの取り組みは、金融機関が企業の脱炭素化を支援し、グリーンフレーション下での事業継続を後押しする重要な役割を果たしていることを示しています。投資や融資を通じて、環境技術の開発や省エネルギー化を促進し、持続可能な社会への移行を加速させています。

参考:地方銀行における 環境・気候変動問題への取り組み|全国地方銀行協会

7.グリーンフレーション対策のステップ

ここでは、グリーンフレーションの影響を最小限に抑え、持続可能な成長を実現するための具体的な対策ステップを解説します。

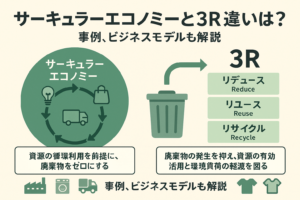

(1)循環型ビジネスモデルと3Rの導入

資源価格の高騰や供給不安が続く中で、従来の「直線型経済」(大量生産→大量消費→廃棄)から脱却し、資源の使用を最小限に抑え、再利用・再資源化を前提とした循環型ビジネスモデルへの転換が求められています。

使用済み製品の回収や再使用を進めることで、廃棄物の発生を抑えながら環境負荷を軽減し、コストの最適化も図ることができます。

さらに企業活動全体での廃棄物削減、再使用、再資源化を計画的に推進することで、環境負荷とコストの同時削減が可能になります。

グリーンフレーションに対処するには、長期的な視点で、サプライチェーン全体における資源の循環性と効率性を見直し、リデュース・リユース・リサイクルの3Rを自社内で徹底することが重要です。

【事例】ファーストリテイリングのRE.UNIQLOプロジェクト

ファーストリテイリングは、着なくなったユニクロ製品を店舗で回収し、難民支援やリサイクル素材として再利用するグローバルな取り組みを展開しています。2022年度には世界で約2,600万点の衣料品を回収し、難民への寄贈や新製品の素材として活用しました。

店頭回収した衣料品は、状態に応じてリユース(難民支援等)またはリサイクル(断熱材や新素材への再資源化)に仕分けし、廃棄物の削減と資源循環を同時に実現しています。

(2)エネルギー効率の向上

エネルギー価格の上昇は、グリーンフレーションの主要因のひとつであり、その影響を最小限に抑えるためには、企業活動におけるエネルギー効率の向上が欠かせません。

代表的な対策として、設備の運用見直しや業務プロセス・生産工程の効率化があります。

たとえば、オフィスや工場内での照明・空調の設定を以下のように見直すことで、不要な電力消費を削減できます。

- 使用していないエリアの照明を自動でオフにするセンサーを導入する

- 空調設定の最適化(過冷・過暖の防止)

- 業務時間外におけるパソコン、複合機などの機器の電源オフの徹底

その他にも、生産ラインでの機器稼働の最適化・間引き運転やエネルギー消費の高い工程の分散化・稼働タイミングの調整を行うことで、契約電力の引き下げや電力コストの最適化につながります。

日常業務の中にあるエネルギーの無駄に着目し、継続的に改善を図る仕組みづくりを行うことが重要となります。

【事例】パナソニックホールディングスの環境への取り組み

パナソニックホールディングスは、2030年度までに全事業会社のCO₂排出量(スコープ1,2)実質ゼロ化を計画しています。

2023年度のCO₂排出量は1億2,652万トン、CO₂削減貢献量は3,697万トン。

工場やオフィスでの省エネ施策(照明・空調の自動制御、IoT活用による稼働最適化)を徹底し、エネルギー消費とCO₂排出量を大幅削減しています。

(3)廃棄物削減によるコストの最適化

資源価格や処理費用の上昇が続く中、廃棄物を捨てるコストから再活用による価値創出へと転換することが、企業運営において重要視されています。

これにより、廃棄コストの削減だけでなく、環境への配慮やブランド価値の向上といった副次的効果も期待できます。廃棄物削減の取り組みは、専門的な知識とノウハウを持った外部サービスの活用により、さらに効果的に進めることが可能です。

廃棄物削減に特化した企業と協力することで、グリーンフレーションに備えつつ、持続可能なビジネスモデルへの転換も実現できるでしょう。

【事例】ダイキン工業の包装材の省資源化とリサイクル設計

ダイキンは、包装材の省資源化として、製品ごとに梱包材を最適化し軽量・薄肉化やリターナブル容器の導入で資源使用量を削減しています。また、リサイクル設計としてリサイクルしやすい単一素材の採用や分別しやすい構造に工夫し、再生材も活用。これにより廃棄物やコストを減らし、環境負荷低減と循環型社会に貢献しています。

8.まとめ

グリーンフレーションは、脱炭素社会の実現に向けた政策が進む中で無視できない経済現象となっています。

循環型ビジネスモデルの導入やエネルギー効率の向上、廃棄物の最適化といった適切な対策を講じ、環境負荷を低減しながら経済成長を持続させることが求められます。