地球環境の持続可能性が危機にさらされる中、循環型社会の構築とカーボンニュートラルの実現は、多くの企業や自治体にとって重要な課題となっています。

この記事では、循環型社会の概要や二酸化炭素削減がどのように循環型社会の実現を後押しするのかなどをわかりやすく解説します。

1.循環型社会とは?わかりやすく解説

現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済(リニアエコノミー)からの脱却を目指し、持続可能な未来を実現するための概念です。

循環型社会と従来の経済の比較は以下のとおりです。

| 循環型社会 | 従来の経済(リニアエコノミー) | |

|---|---|---|

| 資源の利用 | 資源を繰り返し再利用 | 一度使用したら廃棄 |

| 廃棄物の処理 | 廃棄物を資源としてリサイクルし、新たな製品に活用 | 廃棄物を埋め立てや焼却処理 |

| 経済の特徴 | 長期的な持続可能性を重視 | 短期的な利益を優先 |

ここでは、循環型社会の概要や3Rなどの基本原則を解説します。

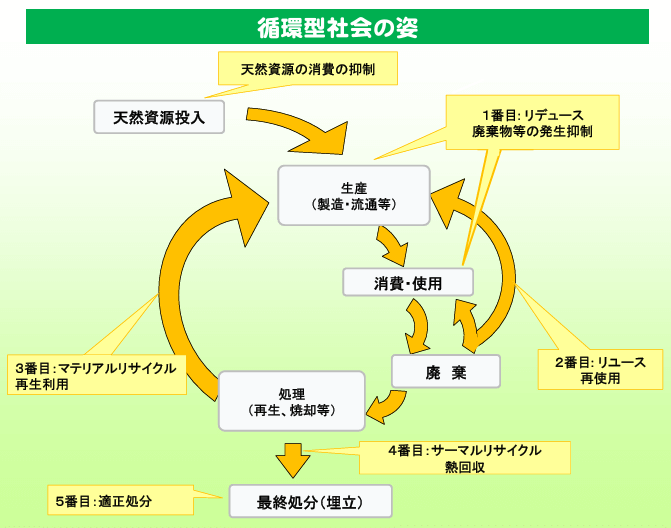

(1)循環型社会とは?3R・5Rについても解説

循環型社会とは、簡単に言えば廃棄物を産まないことを理想とするライフサイクルのことを指します。

生産した商品を、半永久的に社会のサイクルの中で活動させ、資源の採取や生産、廃棄に伴うコストを最小限に抑える取り組みです。

従来の社会で実施されてきたのが、いわゆるリニアエコノミーでした。

これは資源の大量採掘と大量生産大量消費、そして大量廃棄という、資源採掘から廃棄までがリニア(直線的)となる流れです。

| リニアエコノミーにおける資源の流れ |

|---|

| 大量採掘 → 大量生産 → 大量消費 → 大量廃棄 |

このあり方を是正すべく、提唱されたのが循環型社会です。

循環型社会の実践においては、3Rおよび5Rの採用によって、できる限り廃棄物を生み出さない仕組みを作ることが重視されています。

①3R

3Rとは、以下の3つのRを指す言葉です。

| 3R | 概要 |

|---|---|

| Reduce(リデュース) | ゴミを減らす活動。廃棄を減らして資源を採取する負担や、廃棄そのものにかかるエネルギーコストを小さくする |

| Reuse(リユース) | 使用済み製品が廃棄されるのを回避し、生産需要を減らしたり、廃棄コストを小さくしたりする |

| Recycle(リサイクル) | 廃棄予定の製品を資源に変換し、廃棄コストや、資源の採取コストを小さく抑えられる |

Reduceは廃棄物の発生を抑え、廃棄にかかるコストの削減を目指す取り組み、Reuseは製品を繰り返し使用して資源の無駄を防ぐ取り組み、Recycleは使用済み製品を回収し、再資源化して新たな製品の生産に活用する取り組みです。

②5R

5Rとは、上記の3Rに加えて新しいRの実践にも目を向ける標語です。ここで新たに加わるのは、Refuse(リフューズ)とRepair(リペア)の2つのRです。

| 5Rで新しく加わったR | 概要 |

|---|---|

| Refuse(リフューズ) | 日常で遭遇しうるゴミの発生を予期し、あらかじめそれを断ることで廃棄を減らす |

| Repair(リペア) | 製品を修理して寿命を伸ばす |

ポケットが破れても縫って直したり、PCのディスプレイやバッテリーが壊れても修理を依頼して使い続けたりといった取り組みが挙げられます。

修理を通じて製品寿命を延ばすライフスタイルを取り入れることで、廃棄物削減と資源節約に貢献できます。また、Refuse(リフューズ)によって不要なものを断る意識を持つことで、日常的にゴミを減らす習慣が身につきます。

これらの取り組みを個人や企業が進めることで、より持続可能な循環型社会の実現が加速します。

(2)循環型社会とカーボンニュートラルの関係性

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量の総和を実質的にゼロにして、ガスの余剰を空気中に残さないようにする取り組みです。

循環型社会とカーボンニュートラルの目的は微妙に異なるものの、各ゴールを達成する上で必要なプロセスについては、密接に関わり合っています。

それぞれの目的は、以下のとおりです。

| 目的 | |

|---|---|

| 循環型社会 | 資源や製品を効率的に活用し、廃棄物やエネルギーコストを抑えることを目指す |

| カーボンニュートラル | エネルギーの効率的な利用を通じて、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標 |

循環型社会を目指す取り組みの中で、製品の再利用や資源循環が進むと、温室効果ガスの排出が抑えられる効果があります。同様に、カーボンニュートラルを実現するためには、資源循環を前提としたエネルギー効率の改善が欠かせません。

つまり、循環型社会とカーボンニュートラルはお互いに補完し合う関係にあり、両方を同時に推進することは、持続可能な社会の構築において非常に理にかなっています。

2.循環型社会が求められる背景

ここでは、循環型社会が求められる背景について解説します。

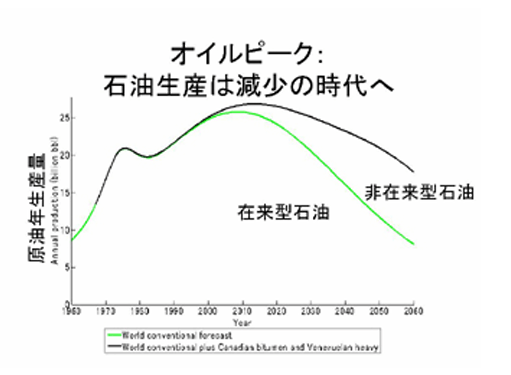

(1)資源の枯渇問題

引用:https://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/mizusato/summit/NO11/p1takano.pdf

経済産業省が発表しているデータによると、特に化石燃料の枯渇は深刻な問題になると考えられており、石油生産が今以上に増えていくことは考え難いとされています。

一方、後進国の経済発展が進む中で、石油の需要は依然として高い水準にあります。そのため原油価格は近年上昇傾向にあり、石油依存からの脱却が重要です。

特に日本は石油資源を輸入に頼っていることから、循環型社会の実現は欧米よりも大きな意味を持つとも言えるでしょう。

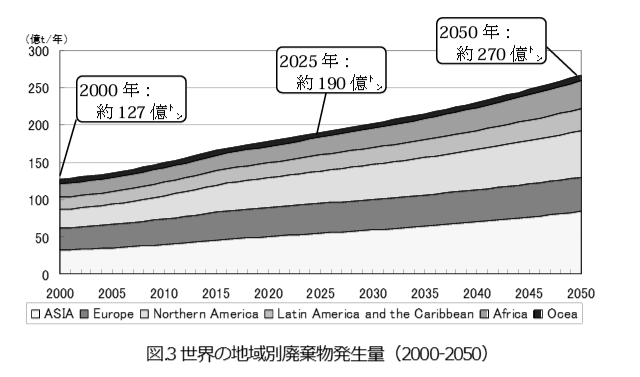

(2)世界的な廃棄物の増加

引用:https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0310-04/ref02.pdf

人口の増加や経済発展に伴い、世界的に廃棄物が増加していることも、循環型社会に注目が集まる理由の一つです。

環境省が発表しているデータによると、2000年にはおよそ127億トンだった廃棄物は、2050年にはその倍以上となるおよそ270億トンにまで膨らむとされています。

焼却技術の向上により、廃棄物をわずかな灰にすることはできますが、それをゼロにすることは叶いません。

廃棄物の増加を食い止めるためには、廃棄物を可能な限り減らし、資源として循環させる社会への移行が不可欠です。循環型社会では、廃棄物を発生させない設計や再利用、リサイクルが重視され、環境負荷の軽減と持続可能な社会の実現が期待されます。

(3)経済の持続可能性

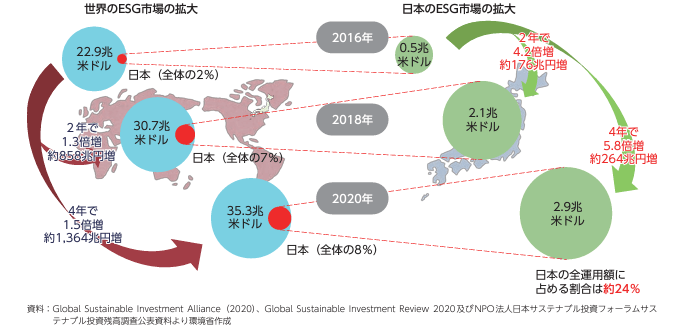

引用:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/pdf/1_2.pdf

地球環境や社会、そして企業の健康経営に取り組む会社への投資は、投資家にとって価値のある施策と考えられるようになり、積極的にポートフォリオへ組み込む動きが加速しています。

日本におけるESG投資の規模は、世界全体の8%程度にとどまることを踏まえると、まだまだ十分な投資活動が国内で行われているとはいえません。

ESG投資を活性化させるためには循環型社会の実現に向けた取り組みをはじめとする、ソーシャルな施策の積極的な実行が必要です。

(4)地球温暖化

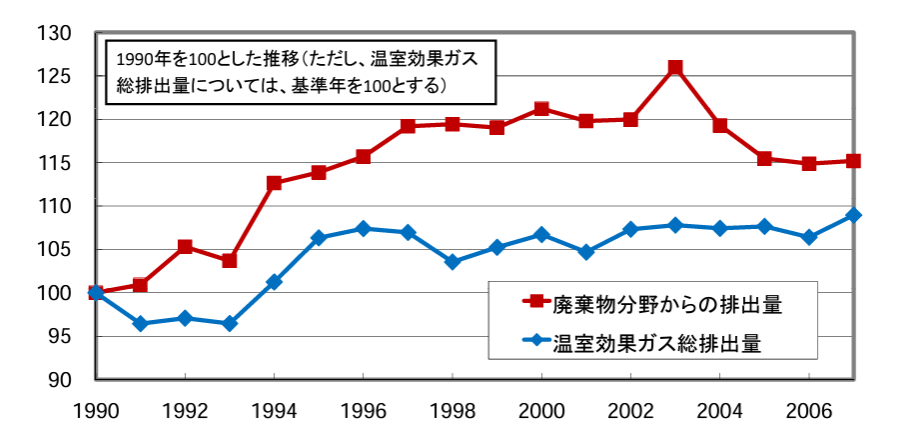

引用:https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-09/mat03-10.pdf

地球温暖化は、循環型社会やカーボンニュートラルが注目されるきっかけとなった、地球規模の重大な問題です。温室効果ガスの増加によってオゾン層が破壊され、地球の平均気温が上昇するこの現象は、生態系や経済活動に多大な悪影響を与えています。

環境省の発表するデータによると、温室効果ガスの排出量は以前として高い水準にとどまっているのが現状です。

循環型社会の実現は、温室効果ガスの排出抑制において、大きな効果が期待できます。大量消費や大量生産、そして大量廃棄といった活動から脱却し、これらのプロセスで排出されていた大量の温室効果ガスを、ゼロに近づけることができるためです。

循環型社会は、日々の経済活動を環境負荷の少ない形へ転換させるだけでなく、数十年先を見据えた地球の未来を守るために必要です。

3.循環型社会とカーボンニュートラルに向けた日本政府の取り組み

日本政府はこれらを達成するべく、地球温暖化対策推進法の改正や循環型社会形成推進基本法などの取り組みをスタートさせています。

ここでは、循環型社会とカーボンニュートラルに向けた日本政府の取り組みの概要を解説します。

(1)地球温暖化対策推進法の改正

地球温暖化対策推進法は、カーボンニュートラルの実現を法的に明確化することで、脱炭素社会の構築や再生可能エネルギーの普及を加速させるための法律です。

2024年には同法の改正によって、国内外で地球温暖化対策の加速に向けたJCMクレジットの発行や、地域共生型再エネの導入促進を目的とする、地域脱炭素化促進事業制度の拡充などが行われています。

(2)循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の処理や再生資源の利用を促進するための基本的なルールを定めた法律であり、廃棄物の削減やリサイクルの推進を通じて、資源を効率的に活用し、持続可能な社会を目指すための基盤となっています。

循環型社会形成推進基本法は、以下の目標を掲げています。

| ・限りある資源を効率的に活用し、資源枯渇を防ぐ ・廃棄物を資源として再利用し、環境への負荷を低減 ・自然環境を保護し、次世代に健全な生態系を引き継ぐ |

単に廃棄物を減らすだけでなく、資源の循環利用を促進することで、環境負荷を最小限に抑える社会の実現を目指しています。

(3)循環経済パートナーシップ

循環経済パートナーシップは、官民が連携して循環経済の加速を促し、関係する取り組みに対するさらなる理解や取り組みの活性化を目的としたプロジェクトです。

企業や組織の垣根を超えた、循環型経済の実現につながるプロジェクト推進の、重要なプラットフォームとなっています。

(4)地域脱炭素ロードマップの作成

地域脱炭素ロードマップは、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けた、地方創生プロジェクトと絡めた地域における脱炭素に向けたロードマップです。

地域の魅力を高めるための地域課題の解決と合わせ、脱炭素にも貢献できる取り組みを推進することで、日本全体の脱炭素化を進めます。

2030年度までに、最低でも100か所の「脱炭素先行地域」を形成することを、短期目標として定めています。

(5)民間事業者への脱炭素化の支援

政府が主体的に民間事業者の脱炭素化を支援しており、代表的な取り組みに地方公共団体や民間企業に向けた「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業」が挙げられます。

2023年度補正予算によって、1,885億円の予算を確保し、地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援や、官民連携で行う地域再エネ事業の実施や運営体制構築、および事業の多角化の支援に努めました。

4.循環型社会とカーボンニュートラルに向けた国外における主な取り組み

国外においても、循環型社会とカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しています。

ここでは、循環型社会とカーボンニュートラルに向けた国外における主な取り組みの概要を紹介します。

(1)バーゼル条約

バーゼル条約は、有害廃棄物の越境移動とその処分を規制することを目的とした国際条約です。1989年に採択され、1992年に発効しました。

この条約は、廃棄物が適切に処理され、環境や人々の健康に悪影響を及ぼさないよう、締約国に対して以下の義務を課しています。

| バーゼル条約の主な規定 |

|---|

| ・国内処分施設の活用 ・非締約国との廃棄物取引の禁止 ・南極地域への廃棄物持ち込みの禁止 |

バーゼル条約は発展途上国での環境汚染防止に寄与しています。

先進国が発展途上国に廃棄物を不法に持ち込む事例を防ぎ、廃棄物の処分が適正に行われるよう監督する仕組みを提供しています。

(2)循環経済パッケージ(CEP)

循環経済パッケージは、EUにおいて資源の効率的な運用や、廃棄物の削減を促進するために定められた取り決めです。

| 循環経済パッケージ(CEP)の主な目標 |

|---|

| ・リサイクルや再利用を通じて埋立地への廃棄を減少させる ・2030年までにEU全体で廃棄物リサイクル率を65%に引き上げる |

循環経済パッケージは、EU加盟国が共通の目標に向かって取り組む枠組みを提供し、循環型社会の実現を目指す中核的な政策として重要な役割を果たしています。

(3)欧州グリーンディール

欧州グリーンディールは、EUが掲げる成長戦略の一つであり、カーボンニュートラルの達成と、資源利用を経済成長から切り離すことを目指した包括的な取り組みです。

環境保護と経済成長を両立させることで、持続可能な未来を築くことを目的としています。

| 欧州グリーンディールの主な目標 |

|---|

| ・カーボンニュートラルの実現 ・資源の効率的利用環境と健康の保護 |

水素エネルギーの有効活用や、農薬の使用量制限によって、経済の成長と人々の健康・および幸福の追求を目指します。

(4)炭素国境調整措置(CBAM)

炭素国境調整措置とは、EUが実施している炭素税に合わせ、輸入品に対し国内外の炭素税の差額を支払うことを定めた措置です。

温室効果ガス排出に関する規制のゆるい国に産業が流出し、国内産業が脆弱になってしまうことを防止するために定められました。

5.循環型社会とカーボンニュートラルを目指す国内外の企業事例

国内と海外で、すでに企業における具体的な取り組みも始まっています。

(1)日本企業の取り組み事例

①炎が出ないダイレクト浸炭炉でCO2排出量を削減

画像引用:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka/data/kantocn_guidance.pdf

株式会社日本テクノでは、熱処理プロセスの新技術により、脱炭素化を推進しています。熱処理設備において、従来の可燃性ガスを使用したものから、アセチレンガスを使用した炎を出さない熱処理設備を開発・実装したことにより、燃焼に伴うCO2の排出ゼロを達成しています。

この結果、CO2排出の少ない製品を求める大手企業からの受注が増加しているだけでなく、製品の納品に加えメンテナンス契約も取り付けることで、安定した収益源を確保することに成功しました。

②環境配慮型プリントサービスの提供で他社との差別化に成功

画像引用:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka/data/kantocn_guidance.pdf

デザイン・印刷業を営む株式会社光陽社では、環境配慮型プリントサービスの提供により、取引先のグリーントランスフォーメーションの支援に成功しています。

自社工場への太陽光発電の導入や、再生可能エネルギー由来の電力プランへの切替の結果、カーボンニュートラルが進みつつあります。

結果、新たなサービスとして「カーボンゼロプリント」や「カーボンニュートラルプリント」に繋げることができました。

③エコガラスの普及促進で業績が安定

画像引用:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka/data/kantocn_guidance.pdf

建築用ガラスなどを扱うマテックス株式会社では、排出量の見える化や照明のLED化、配送効率化などを実践することで、グリーンな企業づくりに努めています。

また、炭素排出の少ないエコガラスの普及にも貢献することで、消費者の価値観の変化につなげています。

(2)海外企業の取り組み事例

①キノコレザー(代替皮革)などのサスティナブルな商品を展開

画像引用:https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/fabc/data/20220315.pdf

アメリカのEcovative Designでは、代替皮革であるキノコレザーを使った商品展開を進めています。

キノコの菌糸を活用したヴィーガンレザーは、十分な耐久性を持ちながら、動物性の革製品に代わる選択肢として注目されています。

②再生可能プラスチックの製造および提供

画像引用:https://www.unep.org/new-plastics-economy-global-commitment

カナダのループ・インダストリーズは、韓国のSK ジオセントリックなどと提携することで、再生可能プラスチックの製造や提供を加速させています。

アジア地域に2030年までに4箇所の工場建設を予定しているほか、2025 年までに100%リサイクル素材を利用したPET樹脂及びポリエステル繊維等の供給量の増加と、日用品メーカーにそれらを提供する目標を掲げています。

6.まとめ

この記事では、循環型経済とカーボンニュートラルの関係について解説しました。これらはゴールこそ違うものの、そのプロセスにおいて共通項が多いことから、その両立が求められています。