これらを組み合わせて実践することで、さらに大きな効果が期待できます。この記事では、それぞれの意味や違い、共通点を詳しく解説します。

1.サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの違い

以下の表で、それぞれの概念に付随する手法と目的、そして効果についてまとめています。

| 手法 | 目的 | 効果 | |

|---|---|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 資源の循環化、再生エネルギーの活用 | 廃棄物ゼロのビジネスモデル構築、自然資源の保全 | 温室効果ガス排出抑制、資源枯渇防止 |

| カーボンニュートラル | 再生可能エネルギー、省エネ、CO₂回収・吸収 | 温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡化(脱炭素) | 気候変動の抑制 |

両者とも気候変動対策を目標に掲げ、持続可能な社会の実現を目指していますが、サーキュラーエコノミーは「資源の効率的利用と循環」に焦点を当て、カーボンニュートラルは「CO₂排出削減と吸収」に重点を置いています。

ここでは、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの違いについてより詳しく解説します。

(1)サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの概要

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルはどちらも、既存の産業構造やライフスタイルを見直し、地球温暖化や環境の極端な変化を防ぐことを目的とした概念です。

しかし、それぞれの特性やアプローチには大きな違いがあり、状況に応じた適切な取り組みが求められます。以下では、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの概要を解説します。

①サーキュラーエコノミーを簡単に解説

サーキュラーエコノミーは「循環型経済」とも呼ばれる新しい経済システムで、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済モデルから脱却することを目指しています。

廃棄物を出さず、資源を循環的に利用し、自然環境への負荷を最小限に抑えることが目標です。

| サーキュラーエコノミーの特徴 |

|---|

| ・資源のリサイクル・再利用を促進 ・製品設計や生産段階で廃棄物の削減を考慮 ・持続可能な経済と環境の調和を目指す |

サーキュラーエコノミーは、資源と経済の持続可能な利用に重点を置いています。

②カーボンニュートラルを簡単に解説

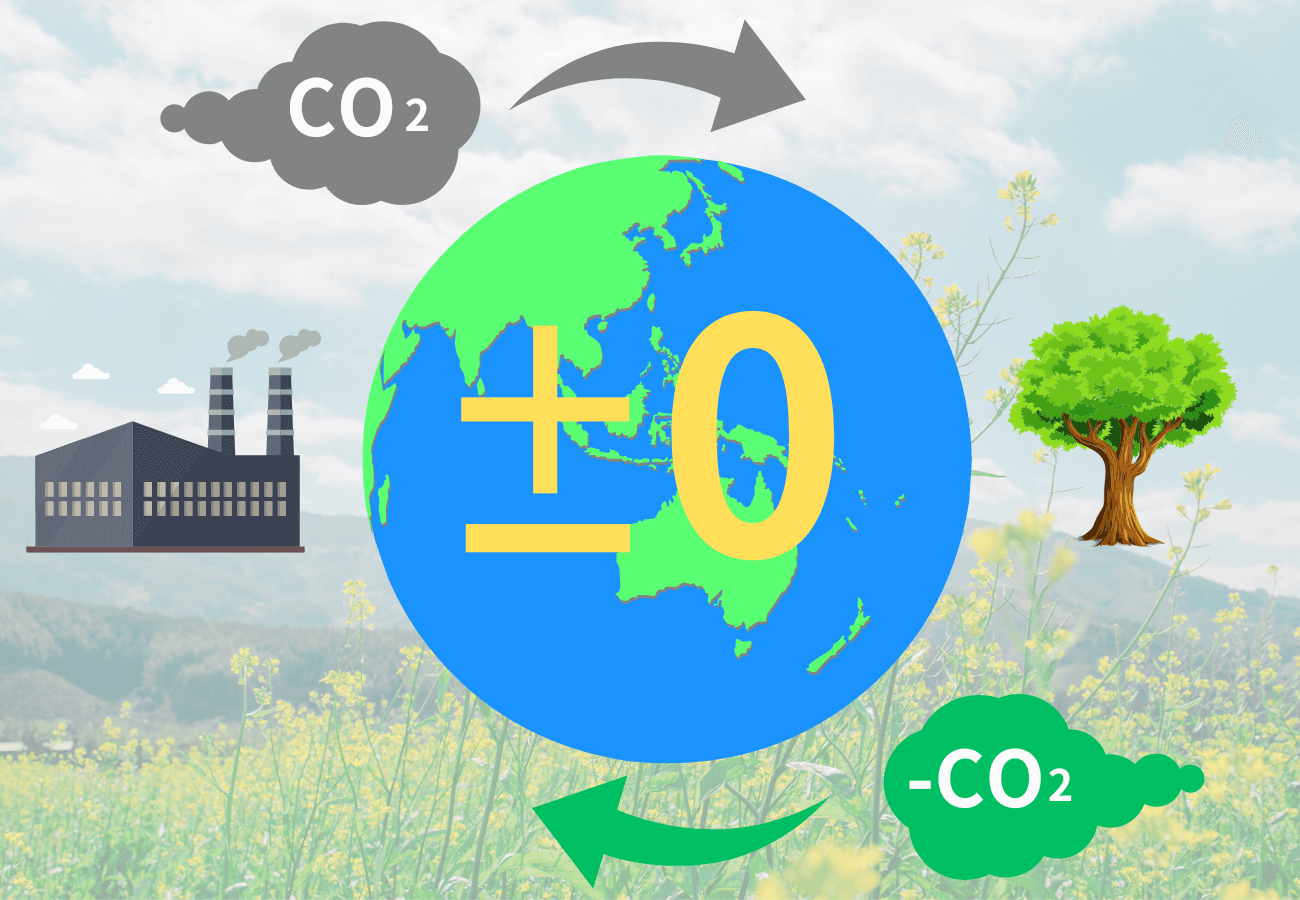

カーボンニュートラルは「脱炭素社会」の実現を目指す考え方で、温室効果ガス(特にCO₂)の排出総量をゼロにすることを意味します。これは排出量を削減すると同時に、二酸化炭素の吸収量を増やすことで実現されます。

| カーボンニュートラルの主な取り組み内容 |

|---|

| ・再生可能エネルギーの活用 ・CO₂回収・貯留技術(CCUS)の導入 ・温室効果ガス排出削減を中心としたアプローチ |

カーボンニュートラルは温室効果ガスの削減を通じて気候変動の抑制を目指しています。

(2)サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの手法

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、それぞれ異なる目標に向けた具体的な手法を採用しており、どのような成果を求めるかに応じて適切なアプローチを選ぶことが重要です。

以下では、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの手法を解説します。

①サーキュラーエコノミーの手法

サーキュラーエコノミーを実践するにあたっては、以下のような取り組みに当てはまる施策を実践することが推奨されています。

| 3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 | 廃棄物を減らし、資源の大量消費を回避製品や資源のコストパフォーマンスを最大化 |

|---|---|

| 資源・製品の価値最大化 | 製品の設計段階で長寿命化を考慮し、必要な生産量を削減資源の使用効率を高め、廃棄抑制を図る |

| 再生可能資源の利用 | 自然資源の保全と回復に寄与する取り組み再生可能エネルギーや素材の積極活用 |

これらの施策により、資源の無駄遣いを減らし、持続可能な資源利用を実現します。

②カーボンニュートラルの手法

カーボンニュートラルの達成においては、以下のようなエネルギー施策に力を入れることが求められます。

| 太陽光発電等の利用 | 太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギーを活用し、化石燃料の使用を削減 |

|---|---|

| 省エネルギー対策 | エネルギー効率の高い技術や製品を導入エネルギー使用量そのものを減らす施策 |

| CO2の吸収・除去技術の導入 | 植物由来の製品やCCUS技術(CO₂回収・貯留・利用)を活用し、排出量を相殺森林保全や植林活動を通じて自然によるCO₂吸収を促進 |

カーボンニュートラルは温室効果ガス排出量の削減に直結し、地球温暖化抑制に貢献します。

(3)サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの目的

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、いずれも持続可能な社会の実現を目指す取り組みですが、その目的には明確な違いがあります。

それぞれの概念が目指すゴールと、その達成に向けた主な考え方を以下で詳しく解説します。

①サーキュラーエコノミーの目的

サーキュラーエコノミーの中心的な目的は、廃棄物をゼロに近づけ、資源の枯渇を防ぐ持続可能な経済システムを構築することです。

一時的な改善策に留まらず、廃棄そのものを必要としない仕組みを整えることが重要となります。これにより、環境への負荷を軽減し、次世代に豊かな自然環境と資源を引き継ぐことを目指します。

②カーボンニュートラルの目的

カーボンニュートラルの目的は、温室効果ガス、特にCO₂の排出を実質ゼロにすることです。

これは、排出そのものをゼロにするだけでなく、吸収や回収技術を活用して、最終的な排出量の総和をゼロにする考え方が特徴です。

この取り組みは、地球温暖化を抑制し、気候変動による影響を最小限にとどめるために不可欠です。

(4)サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの効果

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、それぞれ異なるアプローチを持ちながらも、気候変動の抑制や環境保護に対して重要な効果を発揮します。

これらの取り組みによる具体的な効果について、それぞれ詳しく解説します。

①サーキュラーエコノミーの効果

サーキュラーエコノミーは、環境だけでなく経済や社会にも幅広いメリットをもたらします。廃棄物を抑制することで、社会全体の持続可能性が向上し、気候変動の抑制にも寄与します。さらに、企業にとっては以下の効果が期待できます

| 競争力の強化 | クリーン技術や持続可能なビジネスモデルの導入が、企業の差別化や市場競争力を高める |

|---|---|

| リスクの軽減 | 資源や資材の外部依存を減らし、事業継続性が向上 |

| コスト削減 | 廃棄物処理や資源調達にかかるコストが削減され、企業の運営効率が向上 |

| 新たな雇用創出 | リサイクルや再利用に関わる新しい産業が成長し、地域経済の活性化と雇用が増加 |

サーキュラーエコノミーにより、持続可能な社会の構築に向けた長期的な安定が実現します。

②カーボンニュートラルの効果

カーボンニュートラルは、気候変動抑制を通じて持続可能な未来の基盤を築きます。その過程で、以下のような具体的な効果が得られます。

| 環境負荷の軽減 | 温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることで、気候変動による自然災害や環境破壊のリスクを削減 |

|---|---|

| 経済的メリット | 化石燃料から再生可能エネルギーへの移行により、燃料費や輸送費を削減 |

| 新たなビジネスチャンス | 脱炭素を実現する新技術やモデルが、新しい市場価値を創出 |

カーボンニュートラルの実現によって、企業や社会全体が持続可能な成長を目指すことができます。

2.カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの相互補完関係

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、独立した概念である一方、互いを補完する強い関係性を持っています。サーキュラーエコノミーを実現する上で、以下の3つの原則に基づいた行動が強く求められています。

| ・Design out waste and pollution(廃棄や汚染の解消) ・Keep products and materials in use(製品および素材の循環) ・Regenerate natural system(自然システムの再生) |

いずれも循環型のシステムを構築する上では満たすべき要件であると同時に、カーボンニュートラルの達成においても重要です。

これらを同時に推進することは、気候変動への効果的な対応だけでなく、経済や社会の持続可能性を高めることにつながり、両者の統合的な取り組みが、未来の環境改善において必要です。

ここでは、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの相互補完関係を解説します。

(1)サーキュラーエコノミーによるカーボンニュートラルの推進

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは互いに補完し合い、資源利用と温室効果ガス削減という共通の目標を達成する上で重要な役割を果たします。

たとえば、日本の大手金属メーカーではカーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの両立を目指して、以下のような具体的な施策を推進しています。

| 企業名 | 具体的取り組み | 目標 | |

|---|---|---|---|

| 日本製鉄 | ・5000億円の研究開発投資・4~5兆円の設備投資 | 2030年 | CO₂総排出量を30%削減(2013年比) |

| 2050年 | ・大型電炉での高級鋼量産・水素還元製鉄・CCUSによるカーボンニュートラル | ||

| JFEホールディングス | ・高付加価値電磁鋼板の供給体制拡大・製造プロセスのDXに1000億円規模の投資 | 2030年 | CO₂総排出量を20%以上削減(2013年比) |

| 2050年 | ・カーボンリサイクル高炉・CCUによるカーボンニュートラル実現 | ||

| 神戸製鋼所 | ・既存技術の省エネ化・COURSE50・フェロコークスの開発・MIDREX技術によるCO₂削減 | 2030年 | 生産プロセスにおけるCO₂を30~40%削減(2013年比) |

| 2050年 | 技術・製品・サービスで1億t以上のCO₂排出削減に貢献 | ||

引用:https://www.j-sda.or.jp/learning/sustainability/pdf/keihatsu_01.pdf

日本では、ペットボトルリサイクルが容器包装リサイクル法の施行により飛躍的に進展し、リサイクル率と回収率で世界トップレベルを誇ります。

法規制だけでなく、企業の努力と消費者の協力が一体となり、回収されたペットボトルは効率的にリサイクルされ、新たな製品として再び市場に戻ることで資源の無駄を最小限に抑えることが可能となっています。

これらの取り組みは、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの両立を可能にし、持続可能な社会の実現に向けたモデルケースとして注目されています。

(2)カーボンニュートラルにおけるサーキュラーエコノミーの必要性

サーキュラーエコノミーの3つの原則(廃棄の解消、素材の循環、自然システムの再生)は、カーボンニュートラルの目標達成に直接的な貢献をもたらします。

それぞれの原則と具体的な取り組みは、以下のとおりです。

| 原則 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 資源とエネルギー利用の見直し | 再生可能エネルギーの活用、省エネ技術の導入など |

| 製品の高寿命化 | 耐久性に優れた製品の開発と普及など |

| CO₂排出抑制と炭素吸収量の増加 | 炭素吸収機能を持つ製品の開発など |

サーキュラーエコノミーは、カーボンニュートラルを達成するための具体的な手法を提供します。

再生可能エネルギーの活用や省エネ技術でエネルギー消費を抑え、廃棄物を最小限にし、耐久性の高い製品は交換頻度を減らすことで、製造時のCO₂排出の抑制を可能とします。

さらに、炭素を吸収する製品の開発は、CO₂の削減と吸収を同時に進める効果的な手段です。

このように、カーボンニュートラルの達成はサーキュラーエコノミーの促進にも欠かせないものとなっています。

(3)サーキュラーエコノミーによるカーボンニュートラルの促進

カーボンニュートラルの実現には、CO₂排出を抑える仕組みの構築が不可欠です。この点で、廃棄物を出さない循環型ビジネスモデルを推進するサーキュラーエコノミーは、大きな効果を発揮します。

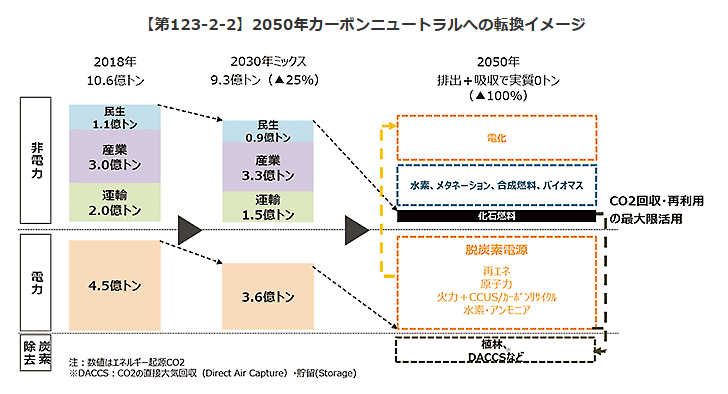

日本政府の取り組みとして注目されるのが、2020年に発表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」であり、民間企業のイノベーションを促進しながら脱炭素化を両立させることを目指しています。

画像引用:https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/1-2-3.html

グリーン成長戦略は、日本企業の現預金約240兆円を脱炭素化や成長分野への投資に向けるため、政策ツールを総動員して意欲的な目標を設定しています。この取り組みは、予算や税制、規制・標準化、民間投資を組み合わせた包括的なアプローチに基づいています。

さらに、約3,000兆円にのぼる世界のESG投資を意識し、グローバル市場での競争力強化や国際的な連携を促進することを目指しています。

またグリーン成長戦略は、以下の4段階を踏むことにより実現可能性を高められるとしています。

| 第1段階 | 省エネと効率化の推進:少ないエネルギーで最大の成果を得る仕組みづくり |

|---|---|

| 第2段階 | 再生可能エネルギーへの転換:化石燃料から太陽光や風力エネルギーへの移行 |

| 第3段階 | 技術革新:水素活用技術やCCUS(炭素回収・貯留・利用)の導入 |

| 第4段階 | カーボンリサイクル:回収したCO₂の再利用や大規模CO₂除去技術の開発 |

①第1段階:省エネと効率化の推進

エネルギー使用量を減らし、効率的なエネルギー運用を進めることが最初のステップです。これにより、CO₂排出量を削減しつつ、持続可能なビジネス運営が可能になります。

②第2段階:再生可能エネルギーへの転換

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを取り入れることで、化石燃料依存からの脱却を進めます。これにより、環境負荷を軽減し、長期的なエネルギー安定化が期待されます。

③第3段階:技術革新と水素・CCUSの導入

水素エネルギーの活用やCCUS技術を社会に広めることで、温室効果ガス削減を大幅に進めます。この段階では、高度な技術の導入が成功のポイントとなります。

④第4段階:カーボンリサイクルと大規模なCO₂除去技術の実装

回収した炭素を再利用する「カーボンリサイクル」や、直接的にCO₂を除去する技術の実用化を目指し、地球規模での脱炭素化が進むと期待されています。

3.サーキュラーエコノミー実現に向けた課題

サーキュラーエコノミーの実現は地球環境にとって有益であるだけなく、事業としての将来性を確保する上で重要なミッションです。

ここでは、サーキュラーエコノミー実現に向けた課題を解説します。

(1)サーキュラーウォッシングのリスク

サーキュラーウォッシングとは、循環型経済への取り組みが見せかけに終わり、実際には効果を上げられないリスクを指します。これには、消費者や関係者に誤解を与えたり、取り組みが単なるアピールに留まり、実際の数値目標が達成されない事態が含まれます。

たとえば、リサイクル可能な素材を使用した製品をPRしながらも、そのリサイクルプロセスが整備されていなければ、効果が伴わない可能性があります。

目的を達成するには、透明性と具体性を持った取り組みが必要です。

(2)自社以外の協力が必要な場合がある

サーキュラーエコノミーの実践は、欧米では先進的な取り組みが進む一方で、日本ではまだ十分に普及していないため、技術的課題や、サーキュラーエコノミーに関するリテラシーの不足など、自社だけで取り組むには限界がある場合もあります。

持続可能なビジネスモデルを実現するには、業界全体や地域、国際的な外部パートナーとの連携が重要です。なかでもリサイクルプロセスの構築や資源の循環利用を効率化するには、他社や自治体、専門機関との協力が不可欠となります。

(3)高度な技術力が必要

サーキュラーエコノミーの実践には、必要な技術がまだ十分に普及していないという課題があります。技術の育成や普及には時間とコストがかかるため、短期間で成果を求めるのは難しい場合が多いのが現状です。

さらに、単一の技術だけではなく、幅広い分野にまたがる包括的なソリューションが必要です。

たとえば、リサイクル技術や資源の効率的な循環を可能にする技術、さらには生産から廃棄までをカバーするシステム全体の設計が求められます。これらを実現するには、高い専門性と問題解決能力が不可欠です。

4.カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミー実現の取り組み事例

ここでは、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミー実現の取り組み事例を紹介します。

(1)日本の取り組み事例

引用:https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/shigen_jiritsu/pdf/007_06_00.pdf

アルハイテック株式会社は、廃アルミから資源とエネルギーを回収するシステムを開発するスタートアップです。同社は、家庭ごみの1割にアルミが含まれる点に着目し、廃棄物から紙を分離しアルミを回収するとともに、水素製造を推進しています。

この技術は、ごみの削減、資源の再利用、エネルギー創出を同時に実現するものであり、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に向けた重要な一歩となる可能性があります。

(2)世界の取り組み事例

引用:https://www.unilever.co.jp/news/press-releases/2022/wwf-plastic-circular-challenge-2025/

イギリスの消費財メーカー、ユニリーバは「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」を掲げ、プラスチック廃棄削減に向けた取り組みを進めています。

同社は、非再生プラスチックの使用量を半減し、100%再利用可能なプラスチックパッケージを導入することを目指しています。

プラスチックの周囲にある廃棄問題の解決に課題を絞って取り組んでいるのが特徴であり、プラスチック廃棄問題の解決に焦点を当て、循環型社会の実現に貢献しています。

6.まとめ

この記事では、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの関係性について解説しました。それぞれ目的やアプローチに違いがあるものの、互いを補完し合い、持続可能な社会の実現に向けた重要な柱として機能しています。これらを統合的に推進することは、気候変動対策と資源循環の両立を可能にします。