サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、従来の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の概念をより発展させ、資源を無駄なく循環させることで持続可能な社会を目指す新しい経済モデルです。環境負荷の低減だけでなく、企業や地域の成長戦略としても注目されています。

本記事では、サーキュラーエコノミーの基本概念から、国内外の具体的な事例、主要国の政策動向まで、幅広くわかりやすく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

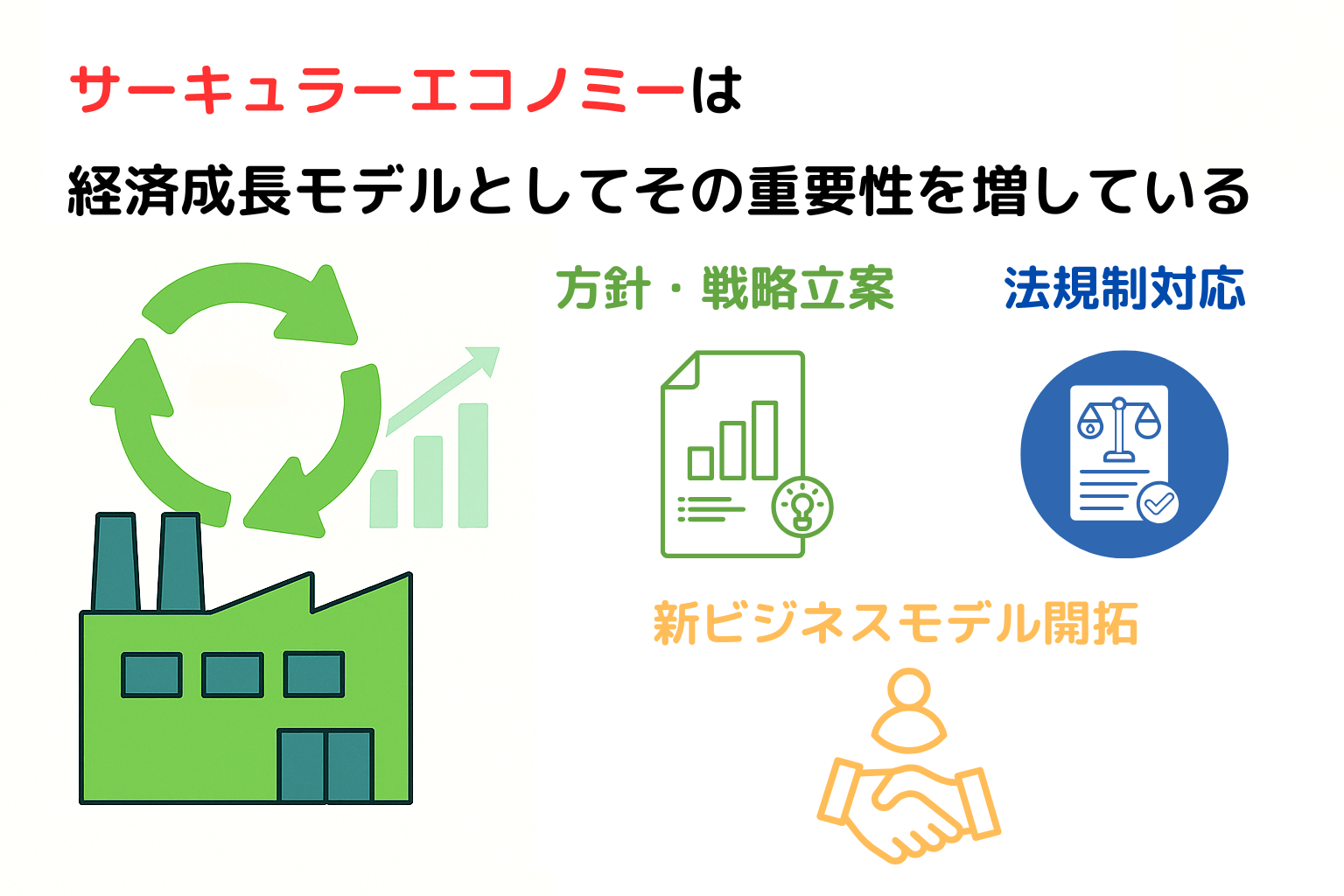

1.【結論】サーキュラーエコノミーは企業の持続的成長に不可欠

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を減らし資源を有効活用する経済システムです。

特に資源に乏しい日本では、資源リスクや経済安全保障の観点からも重要であり、経済成長の機会とも捉えられています。企業にとっては、以下の3つの軸での取り組みが持続可能な成長に不可欠です。

| 方針・戦略立案 | 経営層が明確な方針を定め、 統合的な戦略のもとでビジネスモデルを転換 |

|---|---|

| 法規制対応 | EUなど海外の先進的な規制に適応し、 グローバルな競争力を維持 |

| 成長ドライバー | 技術革新や新ビジネスモデル開発を通じて、 サーキュラーエコノミーを企業活動の中心に据える |

サーキュラーエコノミーは、いまや世界的な潮流となっており、日本も例外ではありません。2020年5月には「循環経済ビジョン 2020」、2023年3月には「成長志向型の資源自律経済戦略」が策定され、サーキュラーエコノミーに関わる体制や法規制は今後さらに整備・強化されていく見通しです。

出典:サーキュラーエコノミーに係る地域循環モデル創出に関する調査分析 調査報告書|経済産業省

2.なぜ今、サーキュラーエコノミーが必要なのか

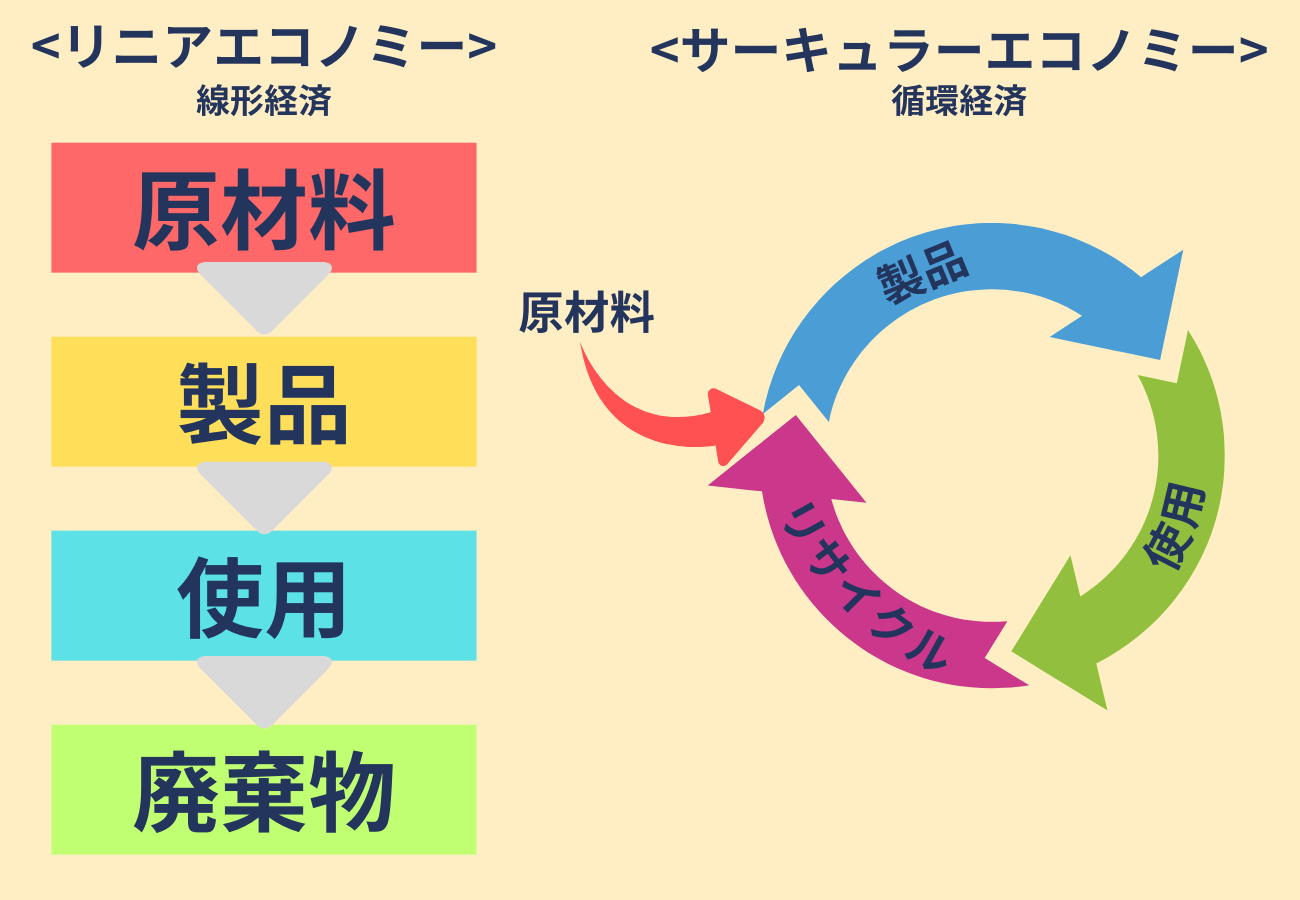

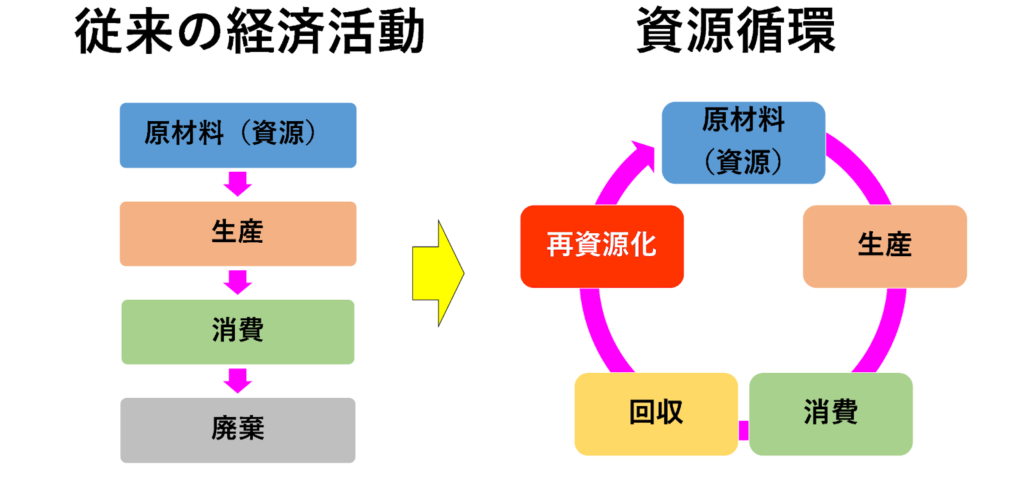

サーキュラーエコノミーは、従来の「作る・使う・捨てる」というリニアエコノミー(線形経済)に代わる新しい経済モデルです。再利用可能な素材の選定や製品の長寿命化などの取り組みを通じて、資源を持続的に利用できる仕組みの構築を目指します。ここでは、サーキュラーエコノミーの必要性について解説します。

(1)高まる資源リスクと環境負荷

サーキュラーエコノミーは以下のような取り組みを通じて、環境負荷を軽減し、資源を持続的に利用できる仕組みを構築します。

- 再利用可能な素材の選定製品の長寿命化

- リサイクルの推進シェアリングエコノミーの活用

- 製品のサービス化(リース、サブスクなど)

- 廃棄物からのエネルギー利用

- 地域循環の推進循環型サプライチェーンの構築

従来の経済モデルをリニアエコノミーといい、1940年代以降の技術革新によって世界中の生活水準を向上させましたが、資源を一方通行に使用することから、深刻な環境破壊が課題となりました。

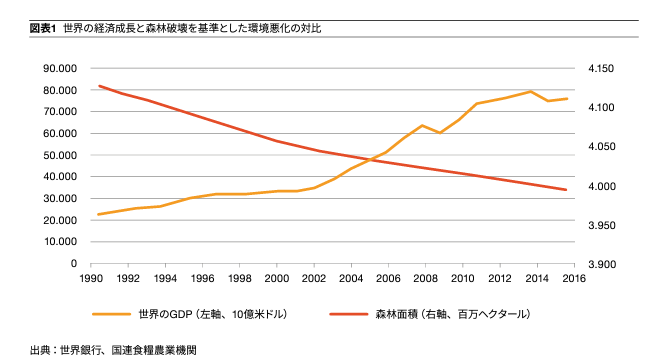

実際に世界の経済成長と森林面積を対比した図をみると、世界経済の発展とともに森林破壊が進行していることがわかります。

このような課題の解決を図るべく、サーキュラーエコノミーは欧州連合(EU)をはじめとする世界各国で政策として採用され、日本でも環境省や自治体、企業が積極的に推進しています。

(2)既存の廃棄物処理の限界

従来のリニアエコノミー(直線型経済)では、廃棄物の量が膨大になり、その処理能力は限界に近づいています。

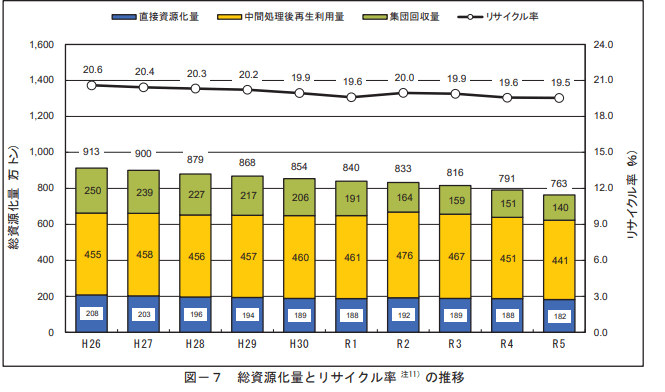

特に日本では、一般廃棄物のリサイクル率は約19%にとどまり、諸外国と比べて低水準です。多くの廃棄物は焼却や埋め立てで処理されていますが、これらには以下の課題があります。

| 廃棄物処分場のひっ迫 | 埋め立て地の確保が難しくなり、 既存の処分場も限界が近い |

|---|---|

| 環境負荷 | 焼却時にCO₂が発生するなど、 環境への負荷が大きい処理方法が主流 |

| 輸出規制の強化 | バーゼル条約などの影響で規制が強化され、 国内での処理が一層求められている |

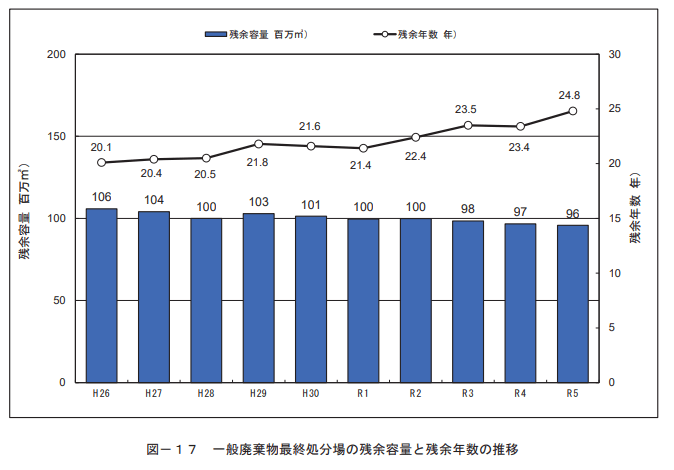

上記の図は、一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移を示しており、これによると、最終処分場の残余容量は年々減少傾向にあり、令和5年度(2023年度)は96百万㎥と、過去10年間で着実に縮小しています。

一方で、残余年数はわずかに延びており、令和5年度は24.8年となっていますが、これは廃棄物の排出抑制やリサイクル努力によるもので、根本的な処分場不足の課題が解決したわけではありません。

このような背景からも、資源として最大限活用するサーキュラーエコノミーへの転換が急務となっています。

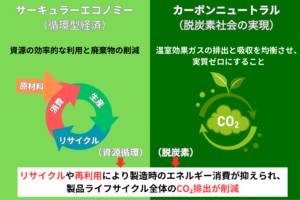

(3) 気候変動問題への対応

一方、サーキュラーエコノミーでは、製品や資源を繰り返し使用し、廃棄物を最小限に抑えることで、資源の採取、製造、輸送、廃棄の各段階の過程で発生する温室効果ガスの排出量を大幅に削減できます。主流な手法として、以下のようなものが挙げられます。

- 製品の長寿命化や修理・再製造

- 使用済み製品の回収・再資源化

- 再生可能エネルギーの利用促進

上記のような取り組みにより、サプライチェーン全体でのCO2排出量を削減し、気候変動の緩和に貢献することが期待されています。

(4) ビジネスチャンスとしての可能性

サーキュラーエコノミーは、単なる環境対策ではなく、企業にとって新たな成長機会として注目されています。

資源の枯渇リスクが高まる中、国内で資源を循環・再生させることで、安定したサプライチェーンを構築し、外部への富の流出を防ぐことができます。

経済産業省は、サーキュラーエコノミーを大幅に拡大する経済市場と捉え、今後10年間で約2兆円の政策支援や産官学連携の推進など、サーキュラーエコノミーを後押しする取り組みが進められています。

グローバルな競争において、質の高い資源循環ソリューションを提供できる日本企業は大きな優位性を得られます。今取り組むことが、将来の成長機会獲得に不可欠と言えるでしょう。

また、日本の江戸時代ではリサイクル技術が発展しており、あらゆる資源を再利用・リサイクルする循環型社会を構築していたとされています。以下の動画では、江戸時代のリサイクル技術についてわかりやすくご確認いただけます。

出典:「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定しました|経済産業省

出典:江戸|国土交通省

(5) ESG投資やSDGs達成との関連性

サーキュラーエコノミーへの取り組みは、近年注目されているESG投資やSDGs達成とも深く結びついており、企業の長期的成長や企業価値向上に直結します。

| 項目 | 概要 | サーキュラーエコノミーの関連性 |

|---|---|---|

| ESG | 環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の3側面から企業の持続可能性を評価する基準 | 責任ある調達・事業運営が 社会(S)、ガバナンス(G)の 評価向上に貢献 |

| ESG投資 | ESGの取組状況を重視する投資 | サーキュラーエコノミーを推進することでESGスコアが高まる |

| SDGs (持続可能な開発目標) | 国連が定めた2030年までの17の持続可能な開発目標 | 特に目標12「つくる責任 つかう責任」、目標13「気候変動 対策」など 複数の目標に直接貢献 |

このように、サーキュラーエコノミーへの積極的な取り組みは、ESG投資の呼び込みやSDGsの達成を通じて、企業の持続的成長と価値向上に寄与します。

3.サーキュラーエコノミーの基本原則と他モデルとの違い

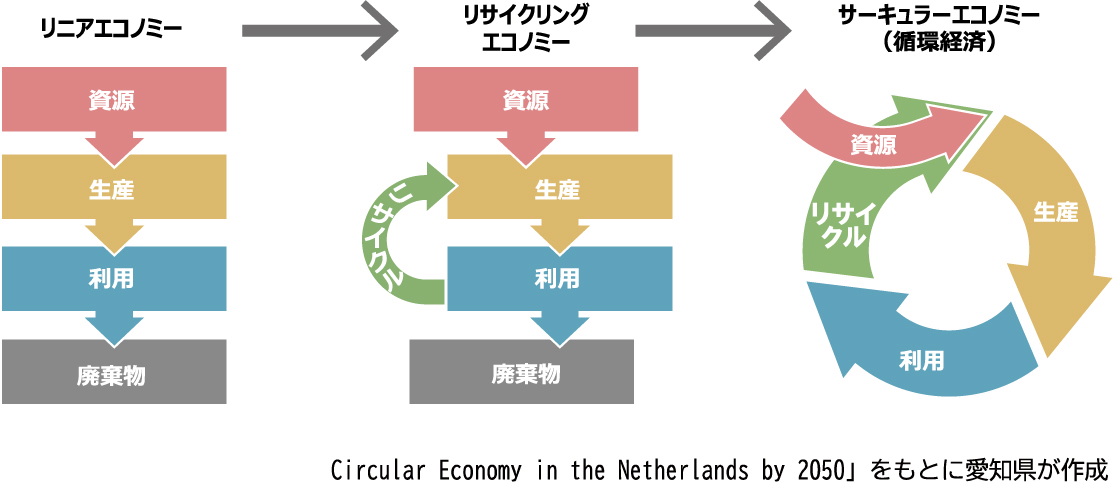

サーキュラーエコノミーは、従来の線形経済(リニアエコノミー)や単なるリサイクル型経済とは根本的に異なるアプローチをとります。ここでは、サーキュラーエコノミーの基本原則と他モデルとの違いを解説します。

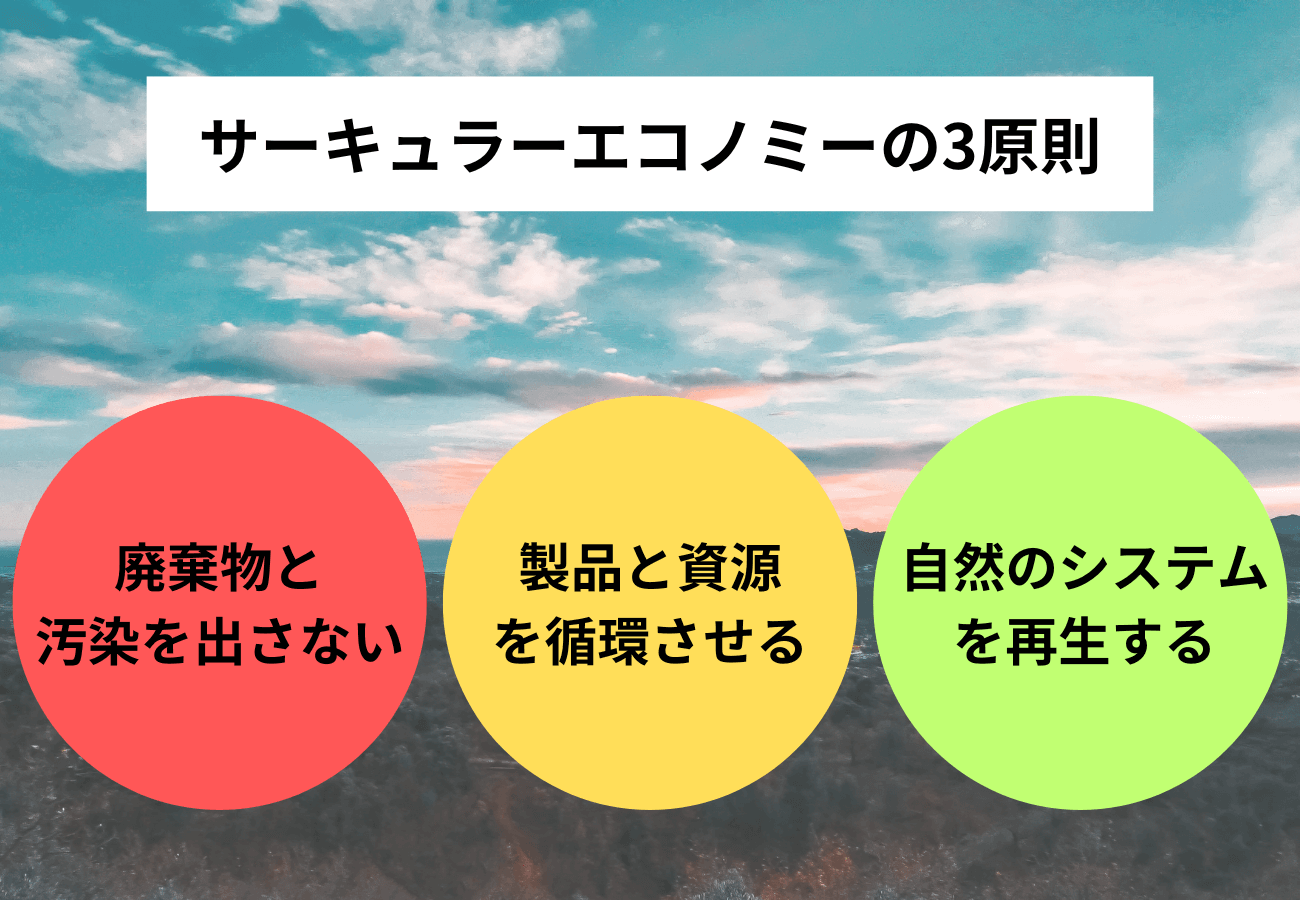

(1) 設計段階での廃棄削減・資源循環・自然再生の3原則

サーキュラーエコノミーは、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄という「リニアエコノミー」とは根本的に異なる経済システムです。その核心となるのは、製品の設計段階から廃棄物を出さず、資源を循環させ、自然環境を再生することを目指す3つの原則です。これらの原則は、英国のエレン・マッカーサー財団によって提唱されました。

| 3原則 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 廃棄物と汚染を出さない | GHG(温室効果ガス)排出、有害物質、水質・大気汚染など、人の健康被害や自然環境への負荷を低減する |

| 製品と資源を循環させる | 設計段階から、素材・部品・製品の耐久性やリユース、再製造、リサイクルに取り組んで経済の中で循環させる |

| 自然のシステムを再生する | 非再生資源の活用を避け、再生エネルギーの活用や土壌への養分還元など、再生可能資源を有効活用する |

これらの原則に基づき、資源の投入量と消費量を抑えながら、既存の資源を最大限に活用して新たな付加価値を生み出すことを目指します。

(2) リニアエコノミー・リサイクル型との決定的違い

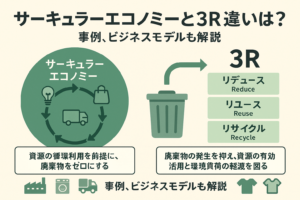

サーキュラーエコノミーは、従来の経済モデルであるリニアエコノミーや、日本で長く推進されてきた3R(リデュース、リユース、リサイクル)とは根本的に異なる考え方です。サーキュラーエコノミーでは「廃棄物をそもそも出さない」ことを目指します。

リニアエコノミーは「作って、使って、捨てる」という直線的な流れが特徴です。大量生産・大量消費を前提とし、資源の枯渇や大量の廃棄物発生を招きます。

一方、3Rは「廃棄物を減らす、再利用する、再生利用する」という考え方で、廃棄物の発生を前提としつつ、その量を減らすことに主眼が置かれています。3Rは具体的なアクションに焦点を当てるのに対し、サーキュラーエコノミーは経済システム全体を持続可能な形へと変革することを最終目標とする点が異なります。

| 経済モデル | 特徴 | 前提 |

|---|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 設計段階から廃棄物を出さないデザイン | 廃棄物をそもそも出さない |

| リニアエコノミー | 作る→使う→捨てる | 廃棄物を発生させる |

| 3R(リサイクル型) | 廃棄物を減らし、一部を再利用 または再生利用 | 廃棄物を発生させる |

サーキュラーエコノミーでは、製品やサービスを設計する段階から、その後の循環利用や廃棄物を出さない仕組みを組み込みます。単なるリサイクルだけでなく、製品寿命の長期化、修理、シェアリング、サービス化など、より包括的でupstream(上流)からのアプローチを取る点が決定的な違いと言えます。

4.サーキュラーエコノミーに関する日本企業等の取り組み事例

ここでは、サーキュラーエコノミーに取り組んでいる日本企業などの事例を紹介します。

(1)【小田急電鉄株式会社】座間市との提携による取り組み

小田急電鉄株式会社は、神奈川県座間市の座間駅前にあった築約50年の社宅を「環境配慮型の賃貸住宅」にリノベーションし、サーキュラーエコノミーを推進しています。

- 広場や貸し農園を設置し、住民や地域住民の交流を促進しながら資源の有効活用を図る

- 2019年に座間市と「サーキュラーエコノミー推進協定」を締結し、地域の資源循環を推進米国ルビコン社の技術を活用した

- 資源物収集の効率化を実証市内小学校で「ごみ問題解決」に関するワークショップを実施し、資源循環の意識向上を図る

これらの取り組みが評価され、2020年にフィンランドの公的イノベーション基金「Sitra」において、座間市の循環型コミュニティ創出が世界を変えるサーキュラーエコノミーソリューションに日本から初めて選出されました。

(2)【環境SDGsおおがき普及支援センター】草木および生ごみ等堆肥化推進事業

岐阜県大垣市は、大垣市クリーンセンター内に環境SDGsおおがき普及支援センターを開設し、堤防の草木や生ごみを堆肥化する事業を通じて、サーキュラーエコノミーやSDGsの推進を図っています。

- 堤防などの草木を刈り取り、焼却処分ではなく堆肥として有効活用

- 作られた堆肥を土地づくりに利用し、持続可能な農業に貢献

- 再利用した堆肥で育てた野菜などを市場で販売し、市民に提供

これらの取り組みにより、焼却処分によるCO₂排出量を抑制し、環境保全やSDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な政策を」への貢献が実現しています。

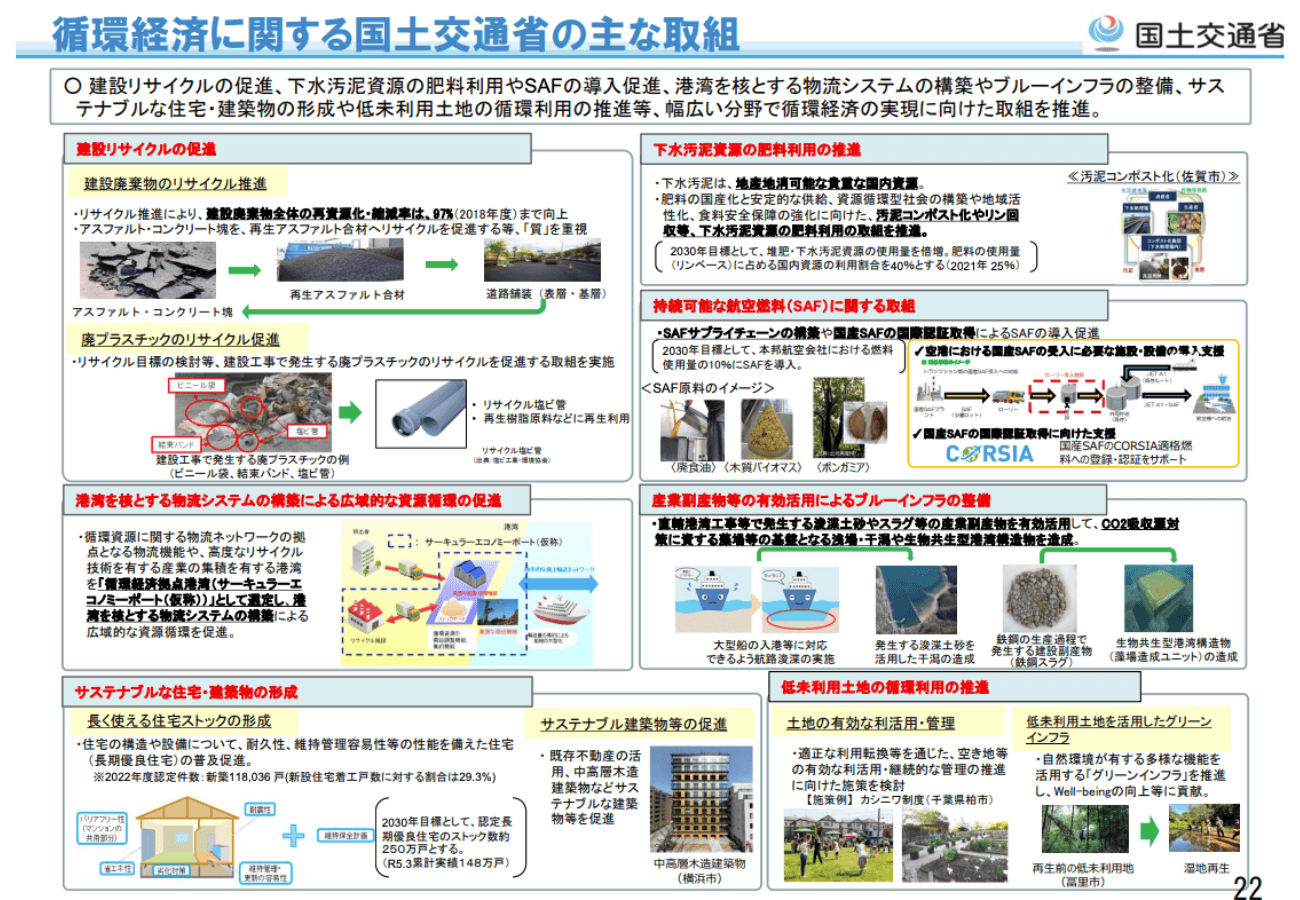

(3)【国土交通省】の主な取り組み

国土交通省は、サーキュラーエコノミーの推進に向けて、建設リサイクルの促進や広域的な資源循環の促進などの以下の取り組みを行っています。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 建設リサイクルの促進 | 建設廃棄物(アスファルト・コンクリート塊)を「再生アスファルト合材」として再利用 |

| 港湾を核とする物流システムの構築による 広域的な資源循環の促進 | 港湾を拠点に物流ネットワークを効率化。高度なリサイクル施設との連携を推進 |

| サステナブルな住宅・建築物の形成 | 長期優良住宅や中高層木造建築物の普及を通じて、持続可能な建築物の促進 |

| 下水汚染資源の肥料用の推進 | 下水汚泥をコンポスト化し、堆肥や肥料として再利用 |

| 持続可能な航空燃料(SAF)に関する取り組み | 航空分野でのCO₂削減を目指し、SAFの製造・原料回収のサプライチェーン構築を支援 |

| 産業副産物等の有効活用によるブルーインフラの整備 | 浚渫土砂を干潟造成に、鉄鋼スラグを藻場造成ユニットなどに活用 |

| 低未利用土地の循環利用の促進 | 空き土地を貸し農園や湿地に再生し、グリーンインフラを推進 |

建設リサイクルの促進では、2018年度の建設廃棄物の再資源化・縮減率が97%に到達するなどの実績を収めています。

(4)【日本航空株式会社(JAL)】石油由来の使い捨てプラスチック削減

日本航空株式会社(JAL)は、2050年までにCO₂排出量実質ゼロを目指し、客室内での使い捨てプラスチック削減に取り組んでいます。持続可能性や資源循環を考慮した素材への切り替えが進められています。

- 紙コップのフタやマドラーを環境配慮素材に変更

- 機内販売用ショッピングバッグを生分解性バイオポリマー製に変更

上記の取り組みにより、年間でおよそ520トンにもおよぶ使い捨てプラスチックの削減効果が出ています。

(5)【日本郵政キャピタル株式会社】郵便局のネットワークを活用したサーキュラーエコノミー

日本郵政キャピタル株式会社は、郵便局のネットワークを活用し、サーキュラーエコノミーを推進する拠点として以下の取り組みを実施しています。

- 衣類回収事業を手掛ける株式会社ECOMMITと連携し、不用品回収ボックス「PASSTO(パスト)」を郵便局に設置

- 株式会社ECOMMITと株式会社DROBEと連携し、日本郵政キャピタルが仲介役となることで、消費者から不要衣類を効率的に回収

上記の取り組みにより、衣料品の廃棄量削減やリユースに貢献しています。また、仲介役になることで企業間の共創を推進しています。

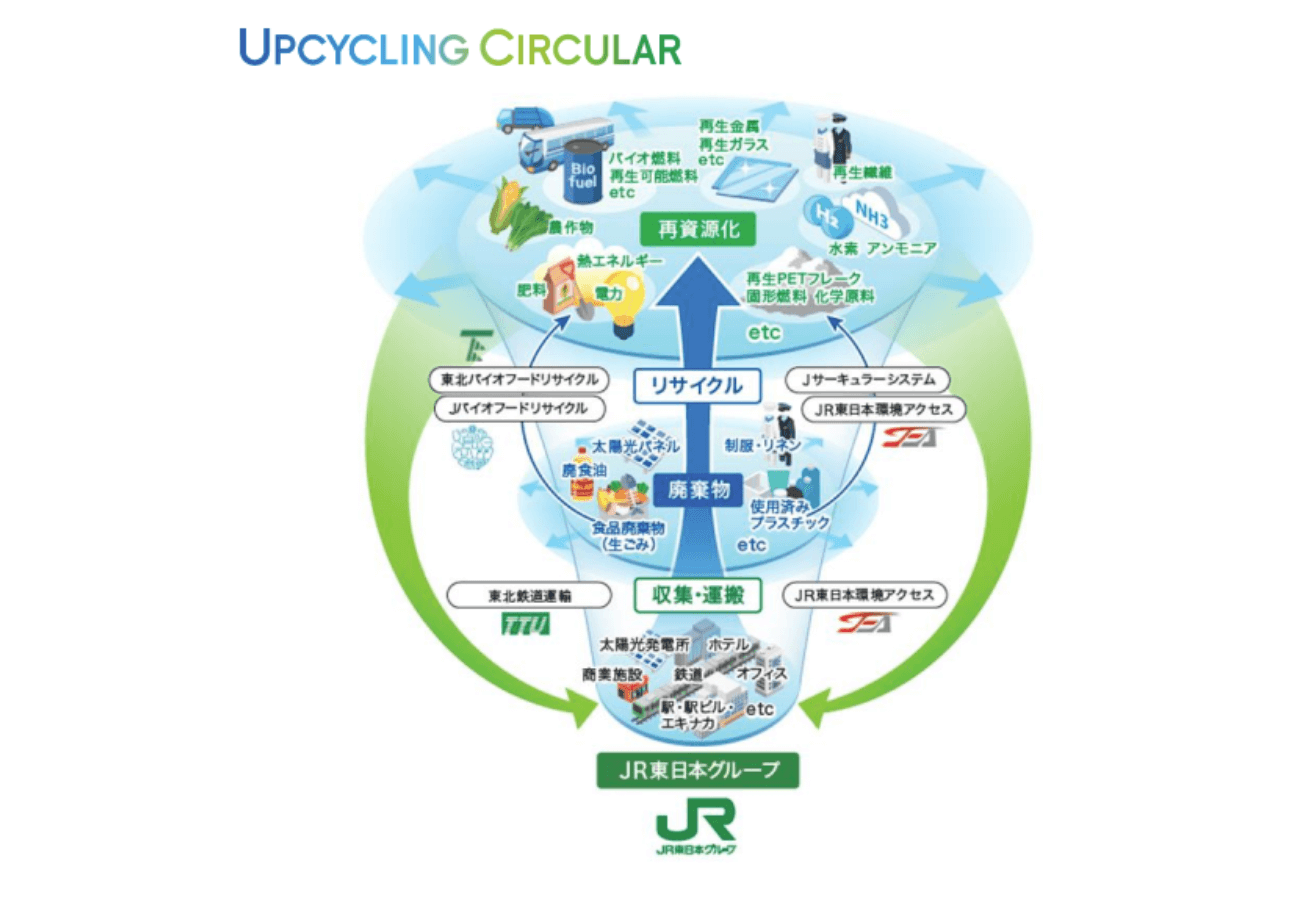

(6)【東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)】資源循環事業コンセプト『UPCYCLING CIRCULAR』

東日本旅客鉄道株式会社は、循環事業コンセプトとしてUPCYCLIG CIRCULARを策定し、JR東日本グループの事業活動から発生する廃棄物の再資源化に取り組んでいます。

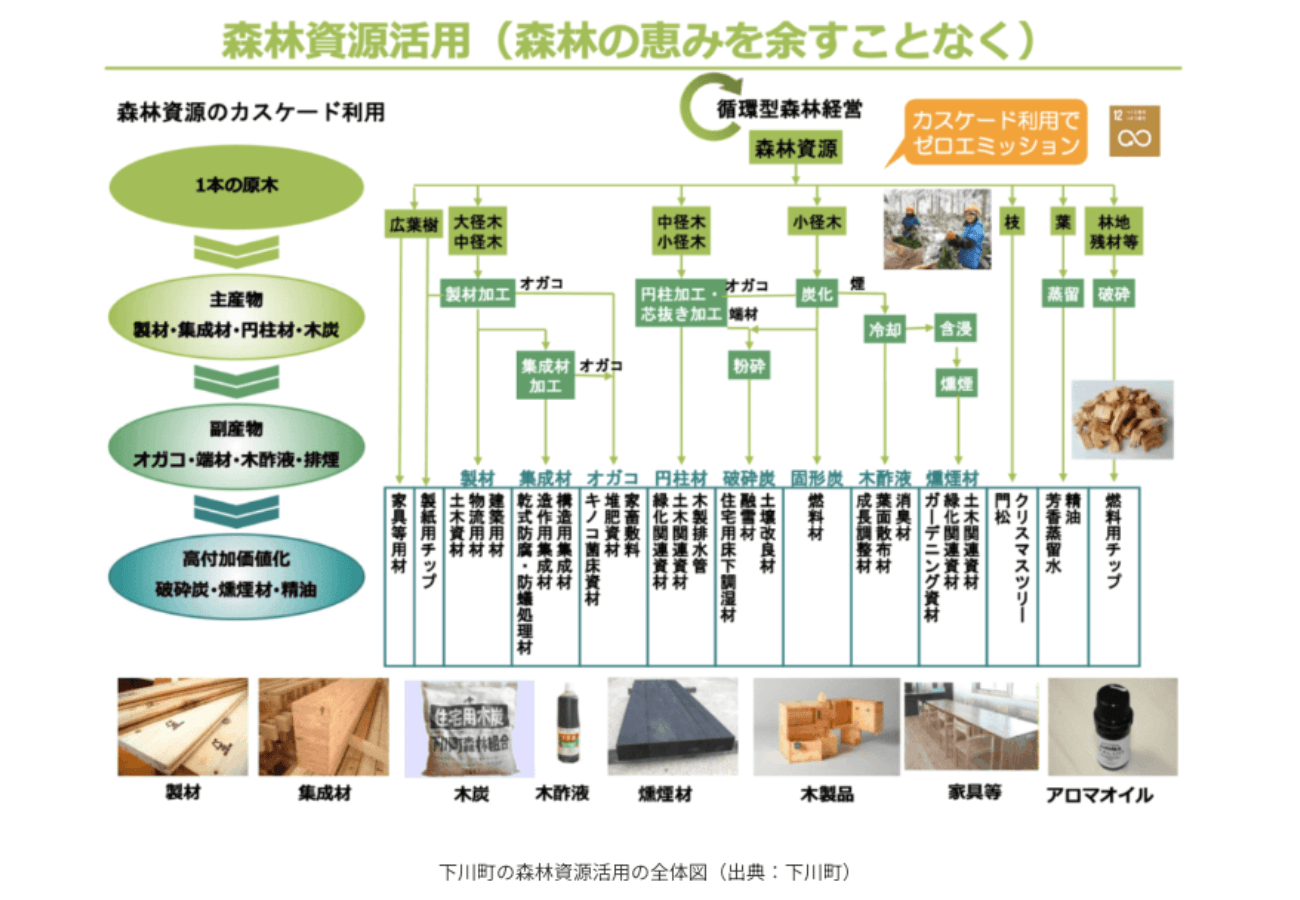

(7)【北海道下川町】循環型森林経営

北海道の下川町は、約90%が森林に覆われた地域であり、森林を町の経済基盤にするため、北の森林共生型低炭素社会モデル社会の創造を目指して、持続可能な循環型森林経営に取り組んでいます。

(8)【愛知県】あいちサーキュラーエコノミー推進プラン

愛知県では、サーキュラーエコノミーへの転換と3Rの高度化を通じて資源循環ビジネスの発展を目指し、あいちサーキュラーエコノミー推進プランを策定しています。

これに基づき、企業などへの相談・技術指導、補助金支援、展示会開催なども行っています。

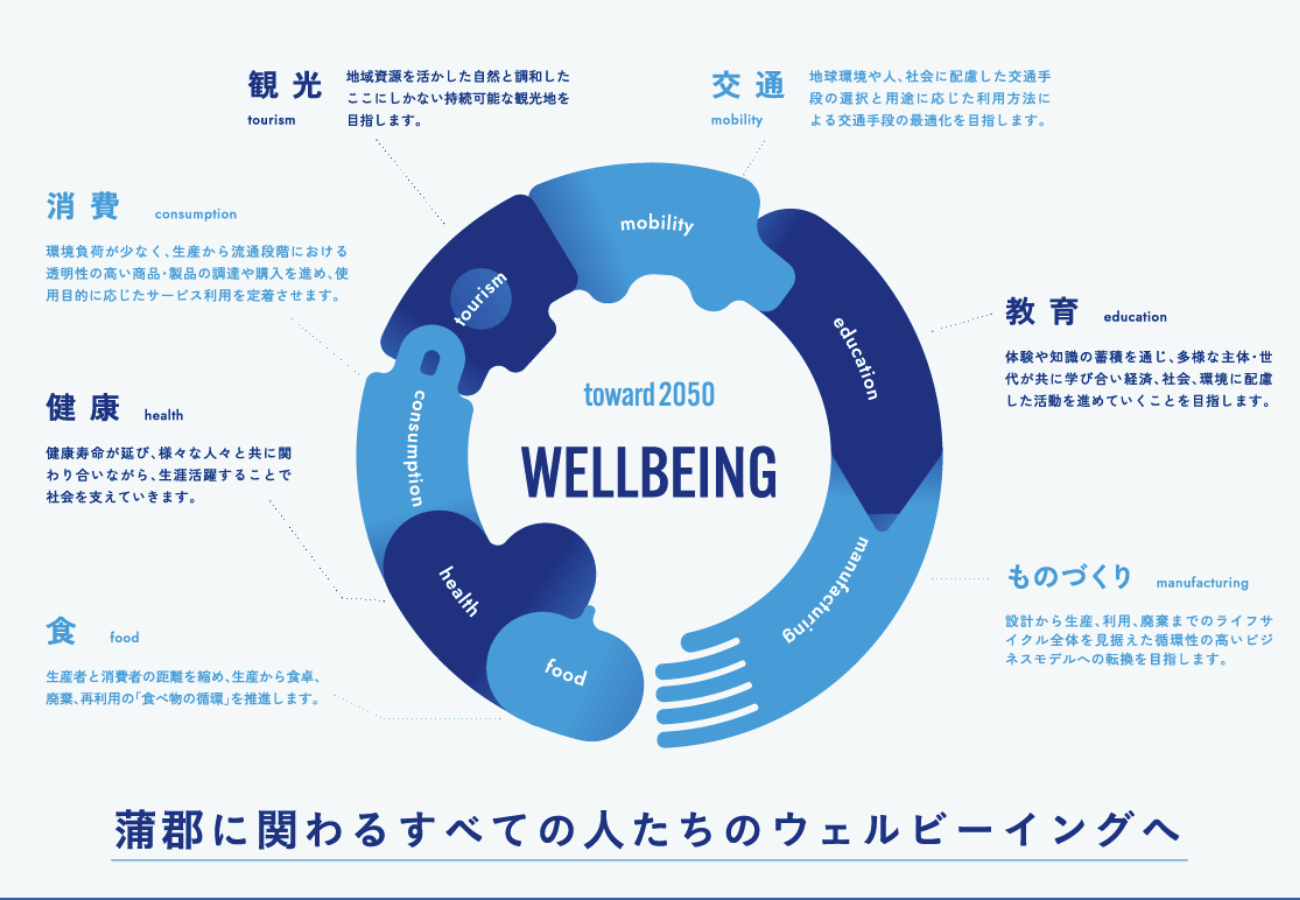

(9)【愛知県蒲群市】サーキュラーシティ蒲郡

蒲群市は、サーキュラーシティ蒲郡と称して、7つの重点分野を設けてサーキュラーエコノミーに取り組んでいます。

| 分野 | 概要 |

|---|---|

| 教育 | サーキュラーエコノミーに 必要な行動を促す価値観の教育を推進 |

| 消費 | 購入、レンタル、シェアリングなど 持続可能な消費行動を促進 |

| 健康 | 健康寿命の延伸と生涯活躍できる コミュニティづくりによるウェルビーイングの向上 |

| 食 | 生産者と消費者をつなげ、 環境負荷の少ない食の循環システムを構築 |

| 観光 | 地域の自然を活用し、 持続可能で自然と調和した観光地を創出 |

| 交通 | 環境負荷を軽減し、 利便性と事業継続性を両立する交通手段を整備 |

| ものづくり | 設計段階からライフサイクル全体を考慮し、 循環性の高いビジネスモデルを構築 |

上記の重点分野を決定するにあたり、「経済的価値・環境的価値・社会的価値」の3つを軸に、バランスよく活用することで、都市としての発展や地域への愛着と誇りの醸成を目指しています。

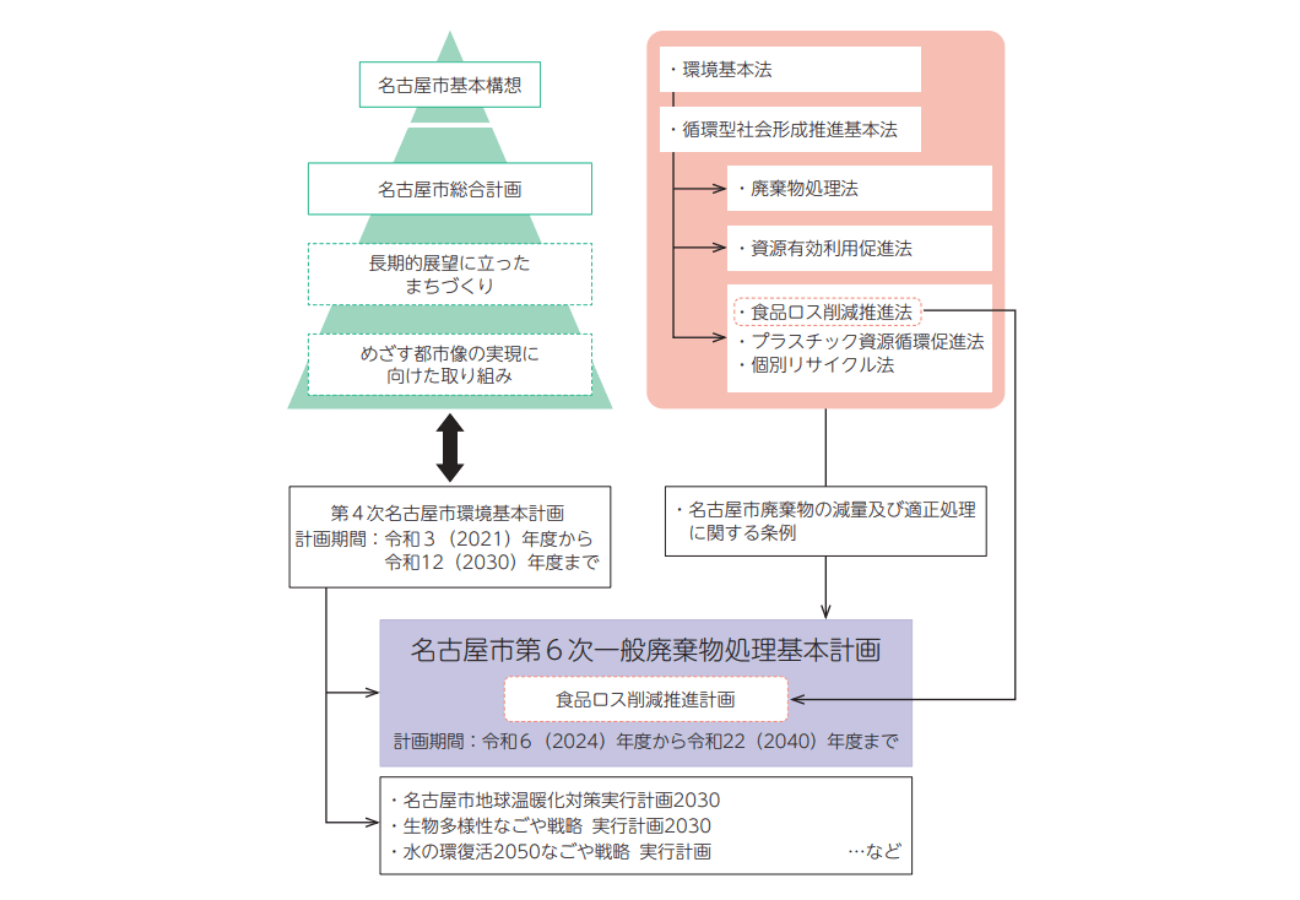

(10)【愛知県名古屋市】第6次一般廃棄物処理基本計画

愛知県名古屋市は、持続可能な社会を実現させるべく、サーキュラーエコノミーへの取り組みとして、第6次一般廃棄物処理基本計画を策定しました。

環境負荷の軽減や資源消費量の低減、カーボンニュートラルの実現に向けた実益が得られます。

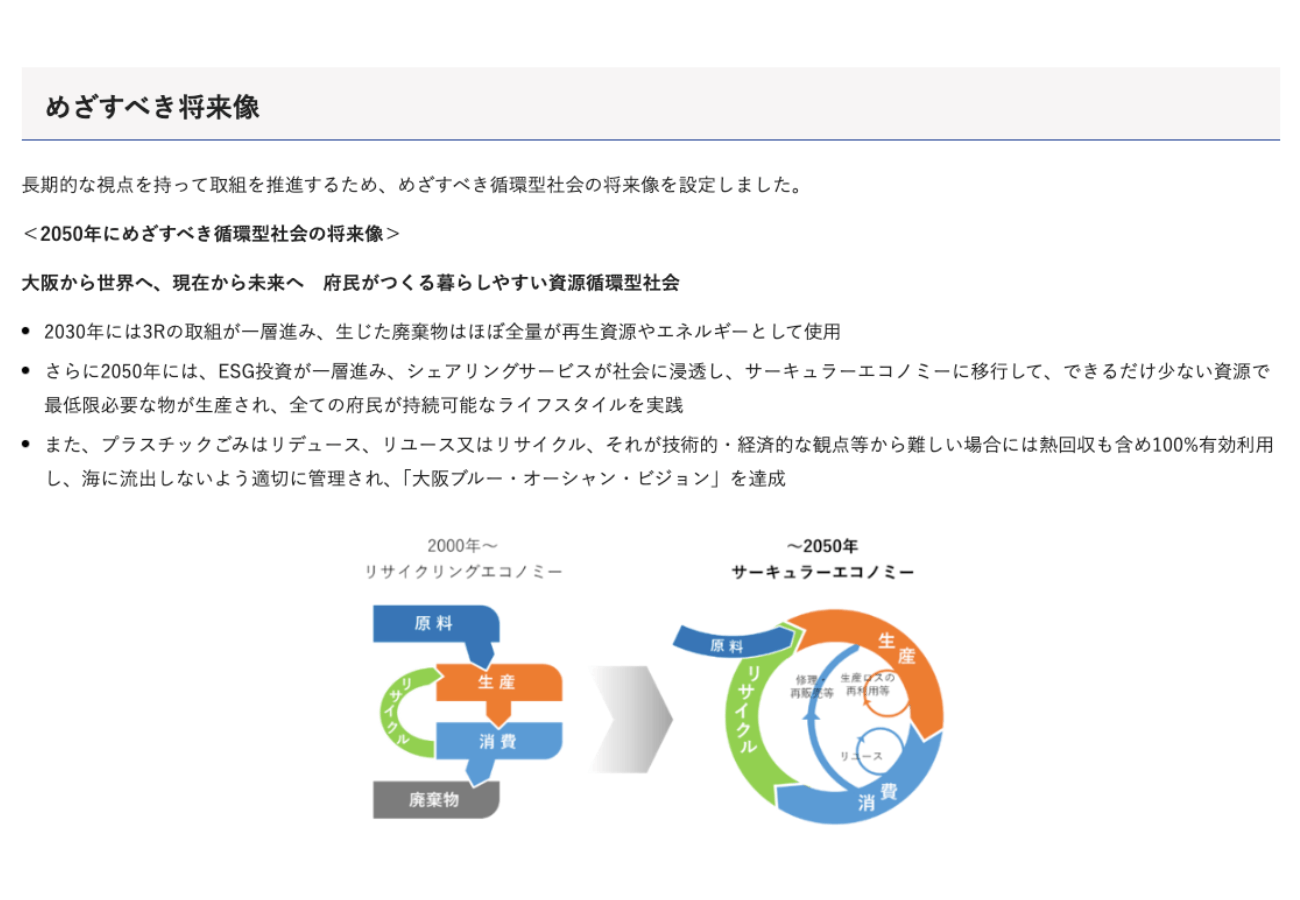

(11)【大阪府】循環型社会推進計画

大阪府は循環型社会の実現を目指し、府民・事業者・行政が連携して循環型社会推進計画を策定しています。

また、大阪府環境基本条例および大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、計画的な施策を展開しています。

他にも多様な取り組みを行っており、プラスチック汚染や資源消費量の低減、廃棄物処理時に発生するCO₂排出量の削減に貢献しています。

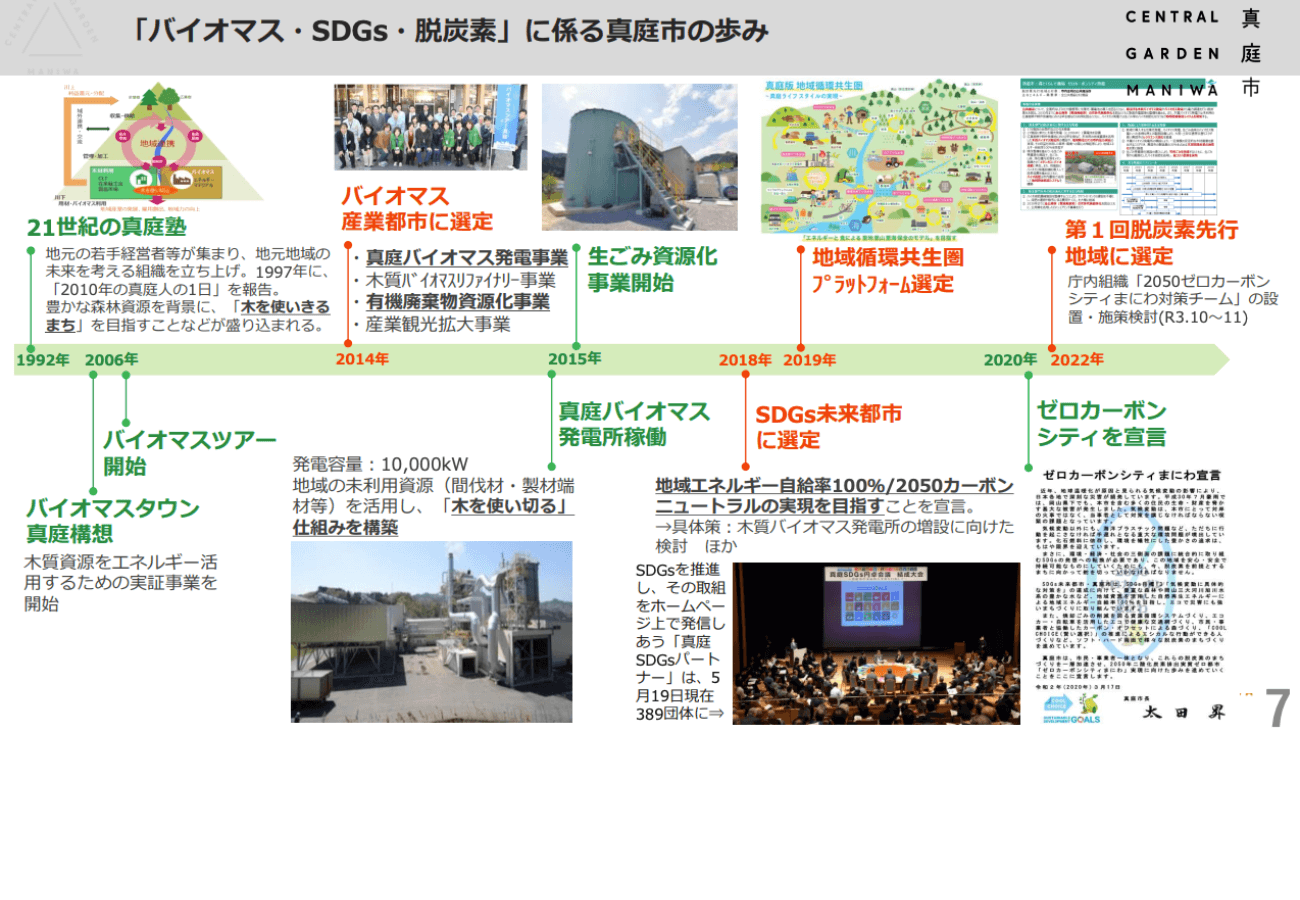

(12)【岡山県真庭市】バイオマス産業杜市

岡山県真庭市は、バイオマスに特化した事業展開をしており、木質バイオマス発電所や生ごみ資源化施設(生ごみやし尿からバイオ液肥の精製を行っている)などの見学ツアーも実施しています。

その功績が認められ、2014年には国のバイオマス産業都市として正式に認められました。

(13)【鹿児島県薩摩川内市】サーキュラーパーク九州

薩摩川内市は、九州電力株式会社川内発電所の跡地をサーキュラーパーク九州としてリノベーションし、サーキュラーエコノミーの推進に向けた取り組みを行っており、鹿児島大学、九州電力株式会社、サーキュラーパーク九州株式会社、薩摩川内市が連携して進めています。

薩摩川内市の取り組みは、地域の課題解決とサーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

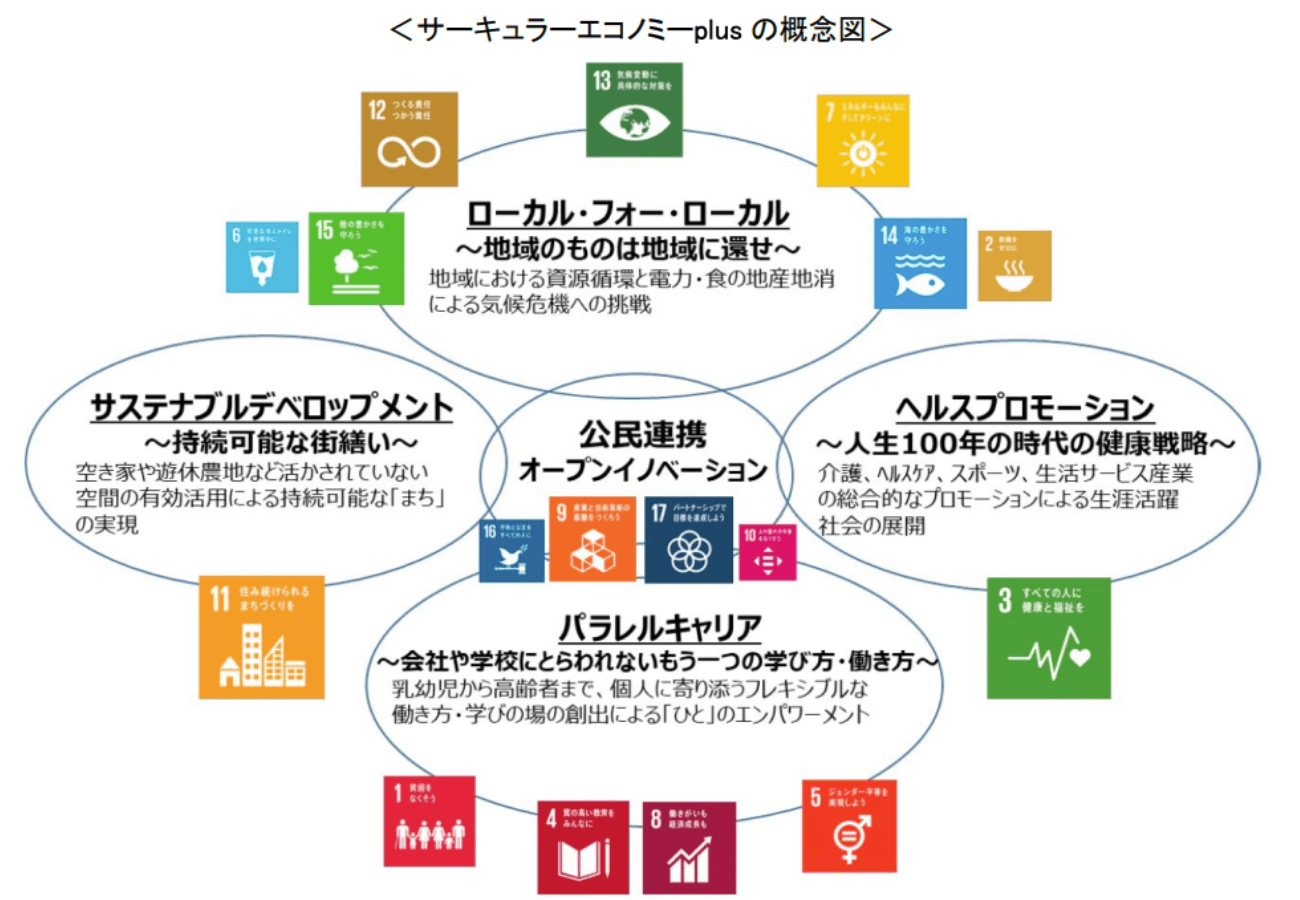

(14)【神奈川県横浜市】サーキュラーエコノミーplus

神奈川県横浜市では、社会課題をビジネスの手法で解決する「リビングラボ」の活動を通じて、横浜版地域循環型経済「サーキュラーエコノミーplus」を提唱しています。これは、SDGs(17目標)すべてを地域経済の中でバランスよく達成することを目指した横浜市独自のビジョンです。

上記の取り組みにより、空き家や休耕地の有効活用に貢献しています。また、地産地消に取り組むことで資源を循環的に利用しており、廃棄物排出量削減につながります。

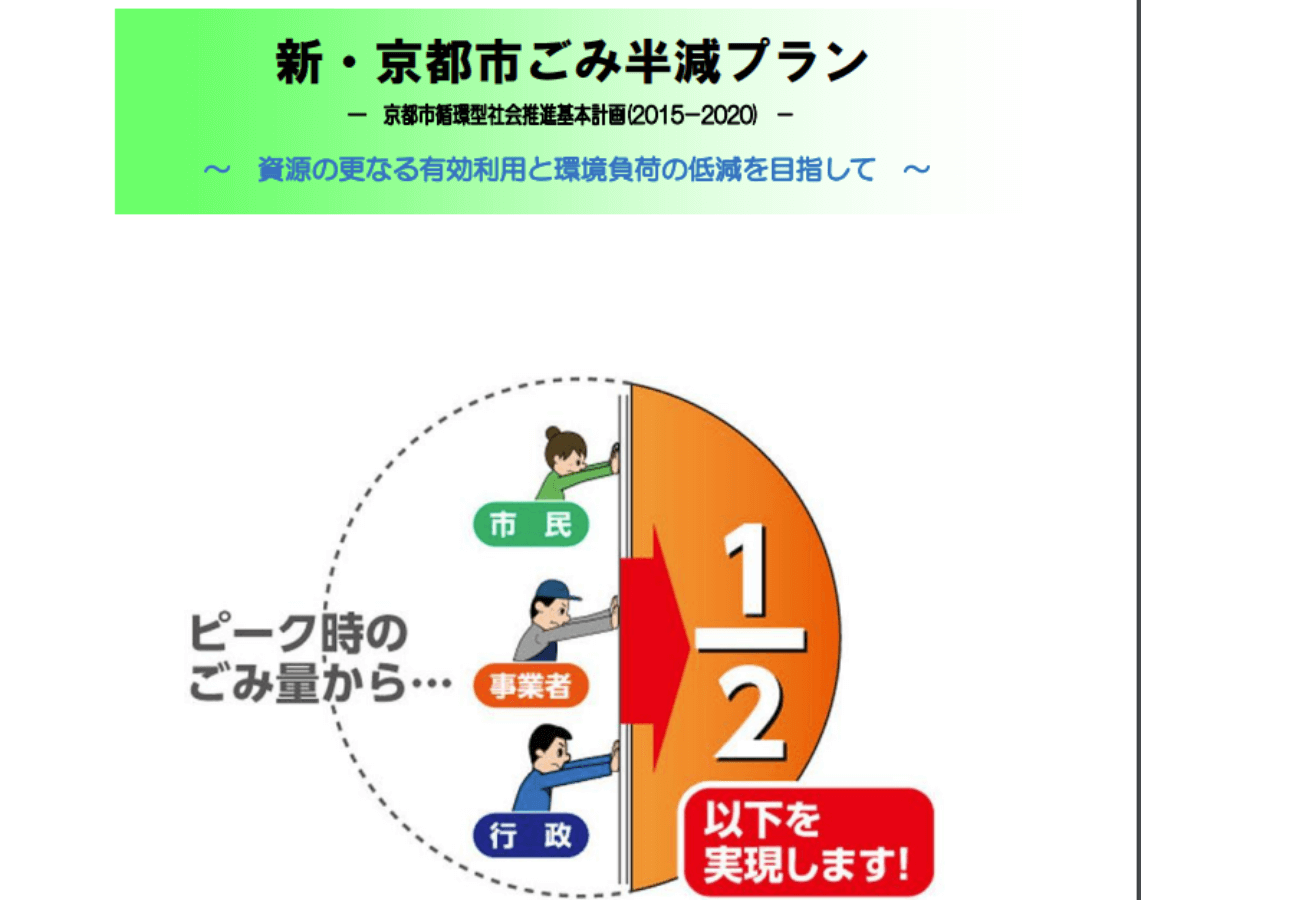

(15)【京都府京都市】『新・京都市ごみ半減プラン』

京都市は、ごみ排出量の増加による環境問題や廃棄物処理問題に対応するため、「新・京都市ごみ半減プラン」を策定し、循環型社会の実現に向けた取り組みを進めています。

- ごみの発生抑制と再利用2R(リデュース・リユース)を推進

- 生ごみの3キリ運動

- レジ袋の有料化や削減を促進

上記の取り組みにより、プラスチック汚染や資源消費量の低減、CO₂排出量の削減などに貢献しています。

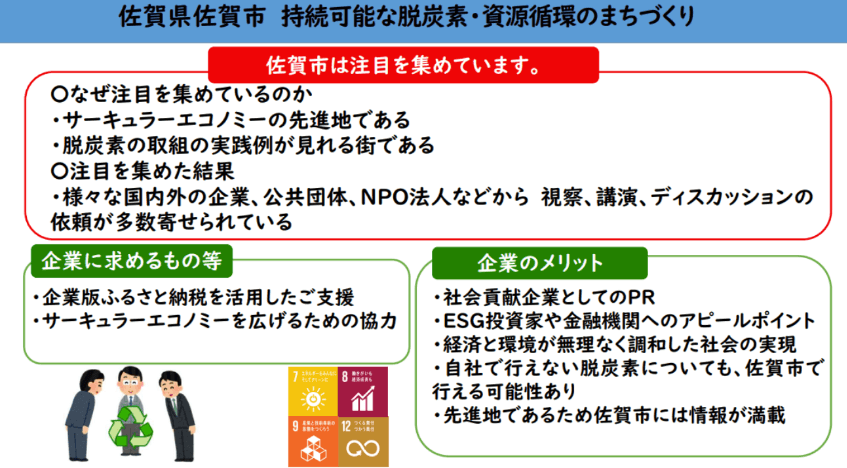

(16)【佐賀市】持続可能な脱炭素・資源循環のまちづくり

佐賀市は、持続可能な脱炭素社会と資源循環型のまちづくりを目指す取り組みを行っています。

- 焼却ガスからの二酸化炭素分離

- 廃棄物処理施設を「迷惑施設」から「歓迎施設」へと転換

上記の取り組みにより、廃棄物処理場のCO₂排出量の削減に貢献しています。

さらに廃棄物処理周辺には、野菜農家や果物農家が集結するようになり、新たな経済効果を生み出しています。

(17)【佐賀市上下水道局】下水処理場を核としたサーキュラーエコノミー

佐賀市上下水道局は、下水処理場をバイオマスステーションとして活用し、サーキュラーエコノミーを推進しています。

- 味の素株式会社九州事業所と提携し、下水処理場を核にバイオガス発電や肥料・漁業用水などに再利用

- 下水処理場の多目的利用排水処理の効率化

- 下水道施設の処理能力に余裕があるため、工場排水を資源として受け入れ、再利用

排水処理の効率化では工場の排水処理設備に代わり、下水処理場への専用圧送管を接続することで設備投資や維持管理コストを削減しています。その他にも、資源消費量の抑制や再資源化、企業の運用コスト削減などに寄与しています。

(18)【東京都】『未来の東京』戦略

東京都は、2050年までにCO₂排出実質ゼロを目指す「未来の東京」戦略を掲げ、サーキュラーエコノミーの推進に取り組んでいます。

- 資源の循環利用に関する相談を受け付け、企業や団体が具体的な方策を実行できるよう支援

- 食品廃棄量を減らすための具体的な方策や取り組みをコーディネート

- プラスチック製品の使用削減を促進

東京都の未来の東京戦略は、サーキュラーエコノミーの実現を通じて、持続可能な都市のモデルケースを目指しています。

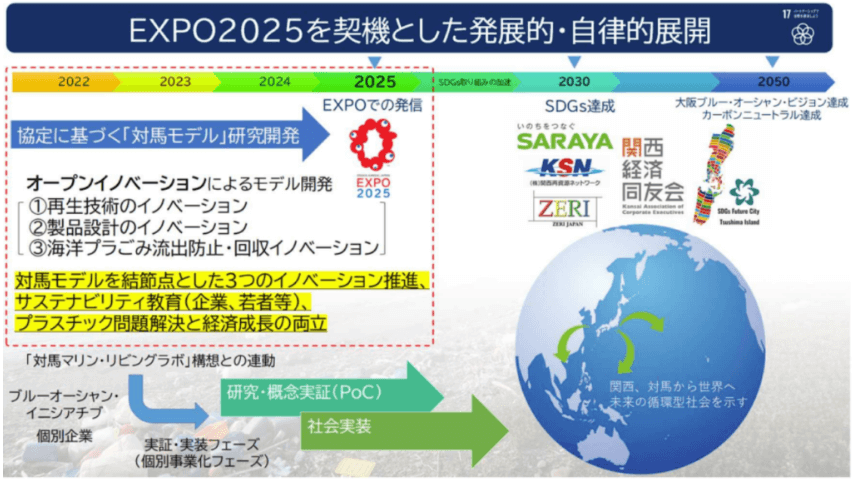

(19)【長崎県対馬市】第2期SDGs未来都市計画

対馬市は、環境・社会・経済の調和を同時に解決するため、第2期SDGs未来都市計画を新たに定めて取り組んでいます。

- 漂着する海洋プラスチックを回収し、再生プラスチックとして活用

- 森林や海洋生物の生態系回復を目的とした教育活動を展開

- 廃棄物や海洋プラスチックごみを再利用し、地域資源としての価値を高めるとともに、新たな雇用を創出

対馬市の取り組みは、地域の課題を解決しつつ、循環型社会の実現と持続可能な未来を目指しています。

(20)【福岡県北九州市】プラスチック資源の回収による水平リサイクル

福岡県北九州市は、プラスチック資源の回収による水平リサイクルに取り組み、使用済みプラスチック製品を同じ用途の製品として再利用する仕組みを推進しています。

- 小売店や公共施設に回収ボックスを設置し、容器包装プラスチックと製品プラスチックを分別回収

- JANコードなどを用いて回収資源のデータを収集し、効率的な資源管理を実現

- 行動心理を取り入れ、市民の資源回収行動を促し、回収量を増加

北九州市の取り組みは、市民の協力を得ながら、効率的な資源循環と環境負荷の軽減を実現しています。

3.サーキュラーエコノミーに対する各国政府の主な取り組み

ここでは、日本をはじめとする各国政府の主な取り組みをご紹介します。

(1)日本

日本政府の取り組みは、従来の「環境活動としての3R」から「経済活動としての循環経済」への転換を図るものであり、生産段階から再利用を視野に入れた設計や、あらゆる段階での資源の効率的・循環的な利用を通じて、製品やサービスに高い付加価値を付けることを目指しています。

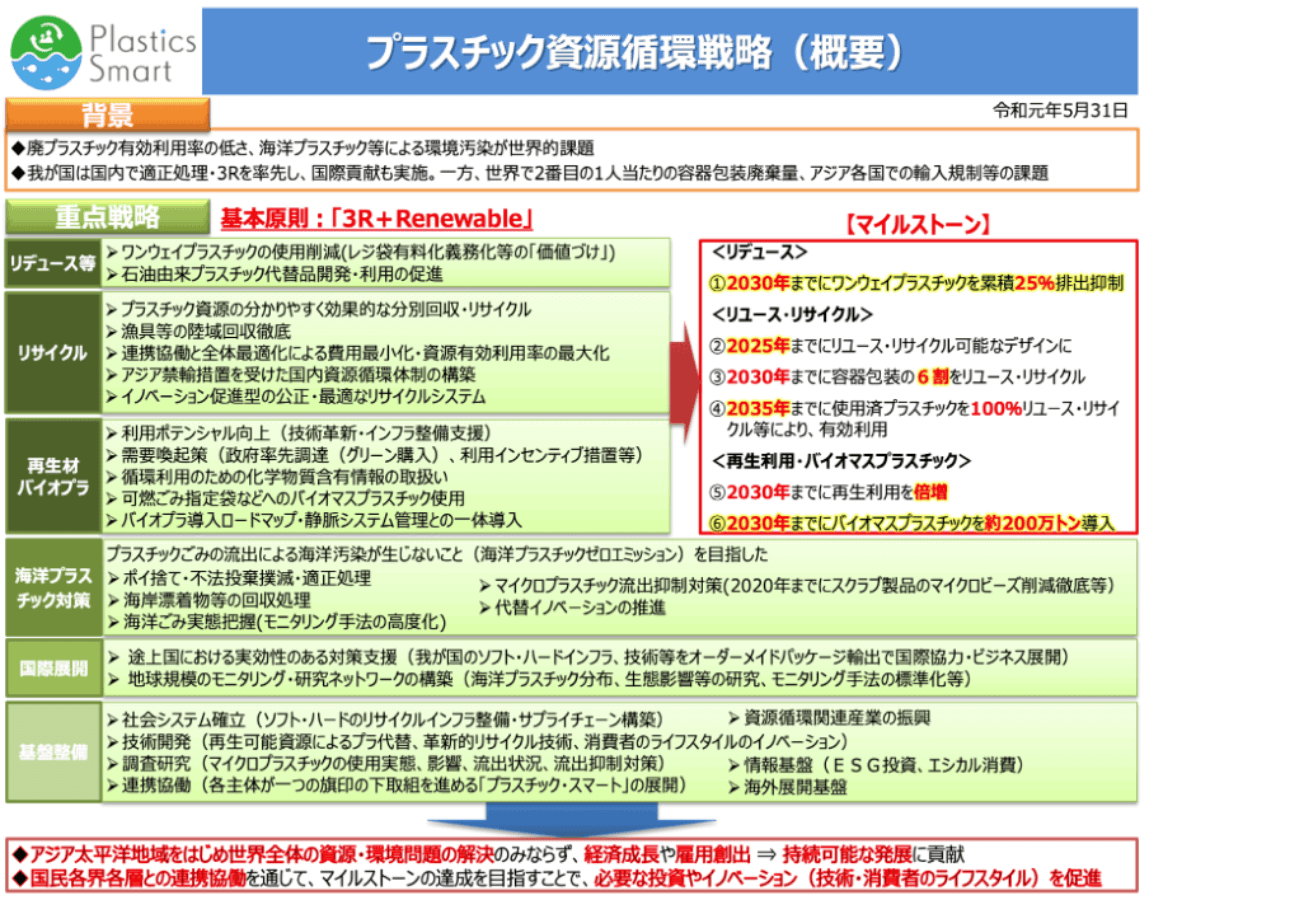

①プラスチック資源循環戦略

2019年5月、日本政府は海洋プラスチックごみ、気候変動、廃棄物輸入規制などの課題に対応するため、プラスチック資源循環戦略を策定しました。

この戦略は3R+Renewable(リデュース、リユース、リサイクル+再生可能資源への代替)を基本原則とし、以下の6つのマイルストーンを掲げています。

| マイルストーン | 内容 |

|---|---|

| リデュース等 | ・ワンウェイプラスチックの削減 ・石油由来プラスチックの代替品開発・利用促進 |

| リサイクル | ・効率的な分別・回収・リサイクルの推進 ・漁具の陸域回収の徹底 |

| 国内資源循環 | ・公正で最適なリサイクルシステムの整備 |

| 再生材・バイオマスプラスチック | ・バイオマスプラスチック導入のロードマップ策定 ・技術革新やインフラ整備で利用促進 ・政府による率先調達やインセンティブ措置 |

| 海洋プラスチック対策 | ・海洋ごみの適正処理と流出防止 (ポイ捨て撲滅、不法投棄防止) ・マイクロプラスチック流出抑制と代替技術開発 |

| 国際展開 | ・途上国支援やモニタリングネットワークの構築 |

プラスチック資源循環戦略はプラスチック問題に対する日本の包括的なアプローチを示し、国内外での循環型経済の実現を目指しています。

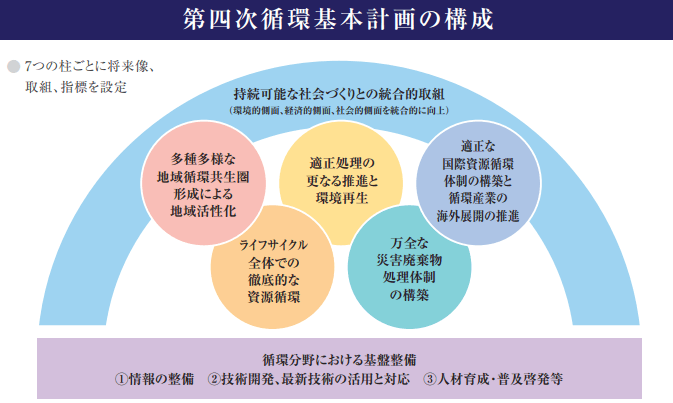

②第四次循環型社会形成 推進基本計画

日本政府は2018年6月に閣議決定した「第四次循環型社会形成推進基本計画」は、循環型社会形成推進基本法に基づき、持続可能な社会を実現するための戦略を定めています。

| 7つの柱 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 持続可能な社会づくりとの統合的な取組 | ・シェアリングや2Rビジネスの促進 ・家庭の食品ロス半減運動の推進 ・高齢化社会に対応した廃棄物処理体制の構築 |

| 地域循環共生圏の形成 | ・地域循環共生圏の形成 ・バイオマスの地域内活用 |

| ライフサイクル全体での資源循環 | ・開発設計段階での省資源化の普及促進 ・環境配慮設計や再生材利用拡大 |

| 素材別の取組 | ・プラスチック資源循環戦略、食品リサイクル推進 ・小型家電の回収・再資源化 |

| 適正処理と環境再生 | ・廃棄物処理施設の整備と地球温暖化 ・災害対策強化 |

| 海ごみ問題とプラスチック資源循環戦略 | ・使い捨てプラスチックの削減 ・未利用プラスチックや 使用済プラスチックの回収・再利用 |

| 国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開 | 廃棄物収集効率化や高度選別技術の普及若年層向け「Re-Styleキャンペーン」で意識醸成 |

また、計画には海洋ごみ対策として、マイクロプラスチックや海洋ごみの流出抑制、代替技術開発が含まれており、国内外での循環型経済の推進が強調されています。この基本計画は、資源循環を強化し、環境負荷の低減を図るための重要な指針となっています。

(2)アメリカ

①資源保全・回収法(RCRA)

資源保護回復法(Resource Conservation and Recovery Act:RCRA)は、1976年に制定されたアメリカの法律で、以下の目的を達成することを目指しています。

| 国民の健康と環境の保護 | 廃棄物による悪影響から国民の健康と環境を守る |

|---|---|

| リサイクルと資源保全 | 廃棄物のリサイクルや回収を通じて、エネルギーと天然資源を効率的に保全する |

| 廃棄物量の削減 | 有害廃棄物を含むすべての廃棄物量を迅速かつ可能な限り削減または完全に排除する |

| 廃棄物管理方法の明確化 | 健康と環境を保護する廃棄物管理の方法を明らかにし、その実践を促進する |

上記の目的を実現させるため、以下の取り組みを実践しています。

- 非有害産業廃棄物と都市ごみの管理固形廃棄物の野積み禁止

- 有害廃棄物の管理システム法令、規則、規制対象者を詳細に定め、管理体制を徹底

資源保護回復法は、アメリカの廃棄物管理と環境保護における重要な基盤となっています。

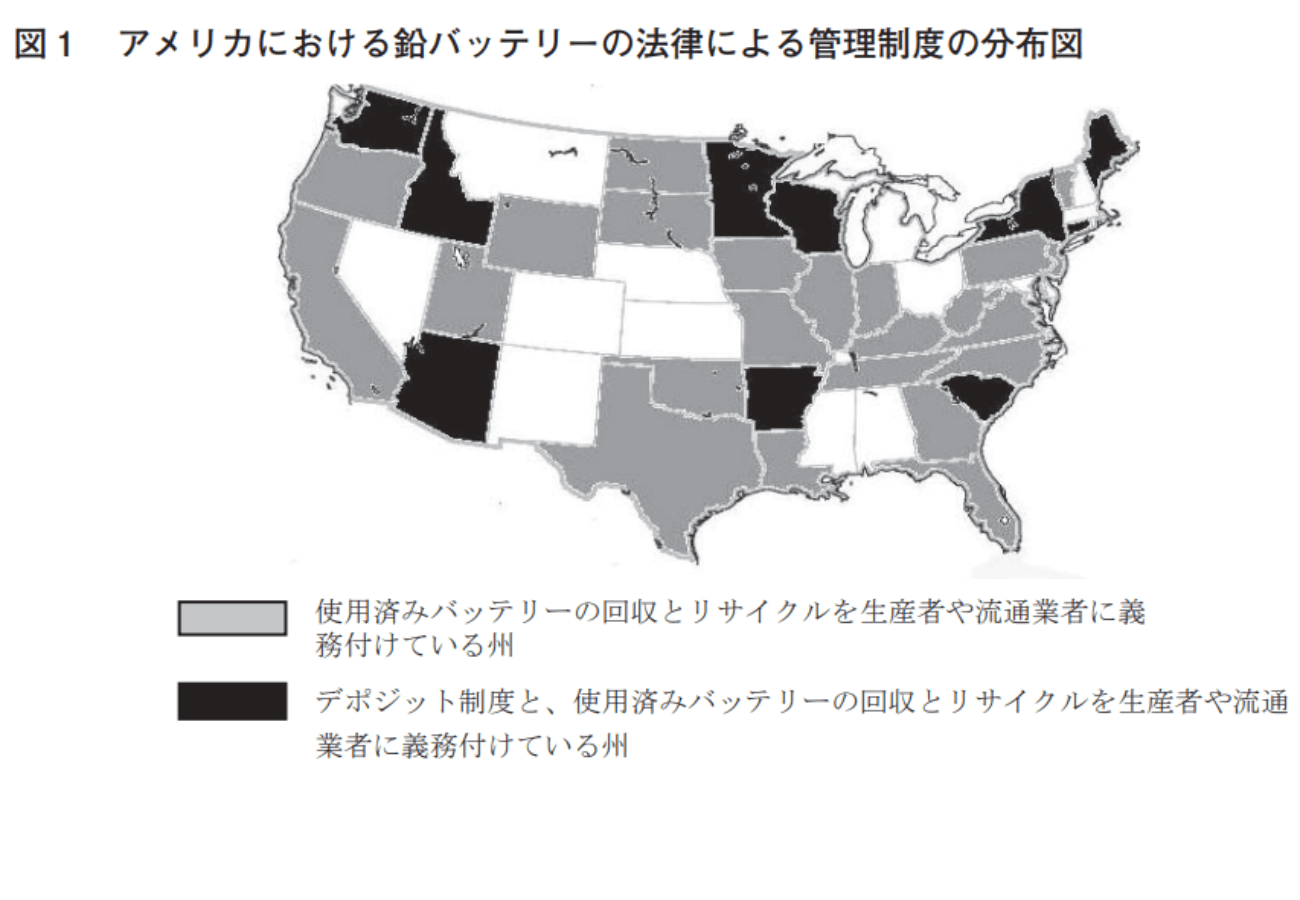

②デポジット

デポジット制度とは、消費者が購入時に預託金を支払い、使用後に購入したバッテリーを返却すると預託金の全額もしくは一部が払い戻しされる仕組みです。

デポジット制度は現在アメリカの 多数の州で導入されており、消費者に広く受け入れられています。この制度の導入により、消費者がバッテリーを適切に返却する動機付けが強化されました。

以下の環境と健康への貢献が認められています。

| 廃棄物の適正管理 | 使用済みバッテリーの不適切な廃棄を防ぎ、廃棄物の適正処理を実現 |

|---|---|

| 環境保全 | 放置されたバッテリーからの鉛流出を防止することで、土壌や水源の汚染を防止 |

| 健康リスクの低減 | 鉛による健康被害を未然に防止 |

デポジットの導入により、個人と社会の両方がリサイクルと環境保護の重要性を理解し、積極的に協力する仕組みが構築されました。

(3)中国

①循環型経済促進法

中国では、2009年に循環型経済促進法が施行されました。

循環型経済を基盤としたシステム構築を促進し、資源の効率的な利用と環境負荷の軽減を目指しており、以下の重点分野で具体的な行動を推進しています。

| 消費の節約と削減 | 資源の無駄遣いを防ぎ、効率的な消費を促進 |

|---|---|

| クリーン生産の推進 | 環境負荷を抑える生産工程や技術を導入 |

| 資源の総合利用 | 廃棄物を再利用し、資源の価値を最大限に引き出す |

| 環境保護産業の発展 | 環境保全に関する産業の成長を支援 |

循環型経済促進法は資源利用の効率化と廃棄物削減を通じて持続可能な社会を目指し、グリーン消費や環境に優しい都市づくりにより、経済成長と環境保護の両立を図る重要な枠組みです。

②双循環経済

双循環経済とは、国内循環と国際循環の2つの経済活動を指し、以下の3つを軸に展開されています。

| サプライチェーンの強靭化 | 国内外の供給網を強化し、外的リスクへの対応力を向上 |

|---|---|

| 消費拡大 | 国内市場を活性化し、内需を拡大 |

| 輸出の促進 | 国際市場への輸出を強化し、グローバル競争力を向上 |

双循環は、中国国内の経済自立と国際経済との連携を通じた成長を目指す戦略です。

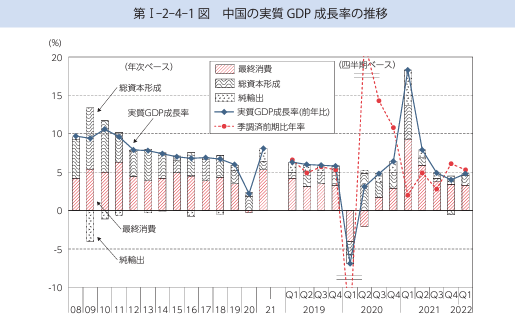

中国の実質GDP成長率の推移では2021年には高成長を達成したものの、不動産業や製造業の鈍化、環境制約など多くの課題が浮き彫りとなりました。

これを受け、国内市場の強化やデジタル経済への注力が、双循環戦略における重要な要素となっています。

(4)オランダ

①完全循環型経済の目標

オランダでは、2016年10月に「Circular Dutch economy by 2050」という2050年までに100%サーキュラーエコノミーを実現する国家プログラムを始動しました。政府は経済界やNGOと協定を締結し、廃棄物削減とリサイクルの推進に取り組んでいます。

- 廃棄物分別のために 2,700万ユーロ(約44.5億円) を投資

- 商品リサイクル能力を高めるためのイノベーションを奨励

- 経済界やNGOとの協力体制を構築し、目標達成に向けた連携を強化

Circular Dutch economy by 2050によって資源効率を最大化し、廃棄物をゼロにすることで、持続可能な未来を目指しています。

②PMD

オランダでは、リサイクル効率を高めるために「PMD(プラスチック・メタル・ドリンクカートン)」の分別システムを導入しています。

PMDでは、紙パック全体をプラスチックごみとして扱えることで、分別が簡単になり、リサイクルプロセス全体がスムーズになりました。

現在は紙やプラスチックが中心ですが、金属ごみへの応用も進められており、より幅広い素材のリサイクルが可能になると期待されています。

(5)ドイツ

①循環経済・廃棄物法

ドイツでは、1996年10月に循環経済・廃棄物法を施行しています。

この法律は、環境に配慮した製造・廃棄物処理プロセスの導入を促進し、すべての製造段階において、環境保護を重視した方法を掲げています。

| 物質循環の促進 | 廃棄物を再利用・リサイクル可能な資源として 活用することで、持続可能な経済モデルを構築 |

|---|---|

| 製造物責任の導入 | 製品のライフサイクル全体で、 廃棄物発生抑制やリサイクルを推進し、 従来より多くの物質を廃棄物として分類 |

| 政策の優先順位 | 発生抑制:廃棄物を出さない製品設計や活動を奨励 リサイクル:使用済み製品を資源として再利用 処分:最小限の環境負荷で廃棄物を処理 |

循環経済・廃棄物法は、廃棄物を資源として活用し、環境保護と経済発展を両立するための基盤を構築する法律です。

②第3次ドイツ資源効率化プログラム

第3次ドイツ資源効率化プログラムは、新規原材料の消費を抑え、資源利用による環境汚染を最小限にすることを目指した国家プログラムです。

- 資源効率化技術やリサイクル関連サービスの導入を促進

- 資源効率化に関する情報提供や意識啓発を強化

- 資源効率を高める技術革新に注力し、競争力を向上

- 経済界や市民社会が協力して持続可能な資源利用を推進

持続的な資源供給や生産・消費・リサイクルに至るまで、あらゆる資源の効率化を目指しており、市場の活性化、情報、教育、研究、経済や社会におけるイニシアティブの強化に重点をおいています。

市場活性化や技術革新を通じて、ドイツは資源効率化分野でのさらなる発展と環境保護の実現に貢献しています。

6.まとめ

サーキュラーエコノミーへの移行は、単なる環境対策ではなく、企業の競争力強化と持続可能な社会構築に不可欠な戦略です。設計段階からの配慮、新しいビジネスモデルの構築に加え、消費者や社会全体の意識変革と連携が成功の鍵となります。将来の成長を見据え、今こそサーキュラーエコノミーへの本格的な取り組みが求められています。