\当サイトおすすめNo.1サイト/

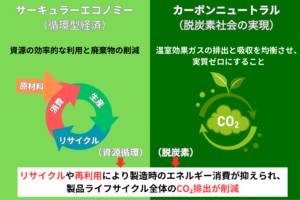

持続可能な社会と、企業の持続可能性の両立を考える上で、重要な概念となるのがサーキュラーエコノミーです。

この記事では、鉄のサーキュラーエコノミーの実現可能性と、電気炉をはじめとする具体的な取り組み事例について解説します。

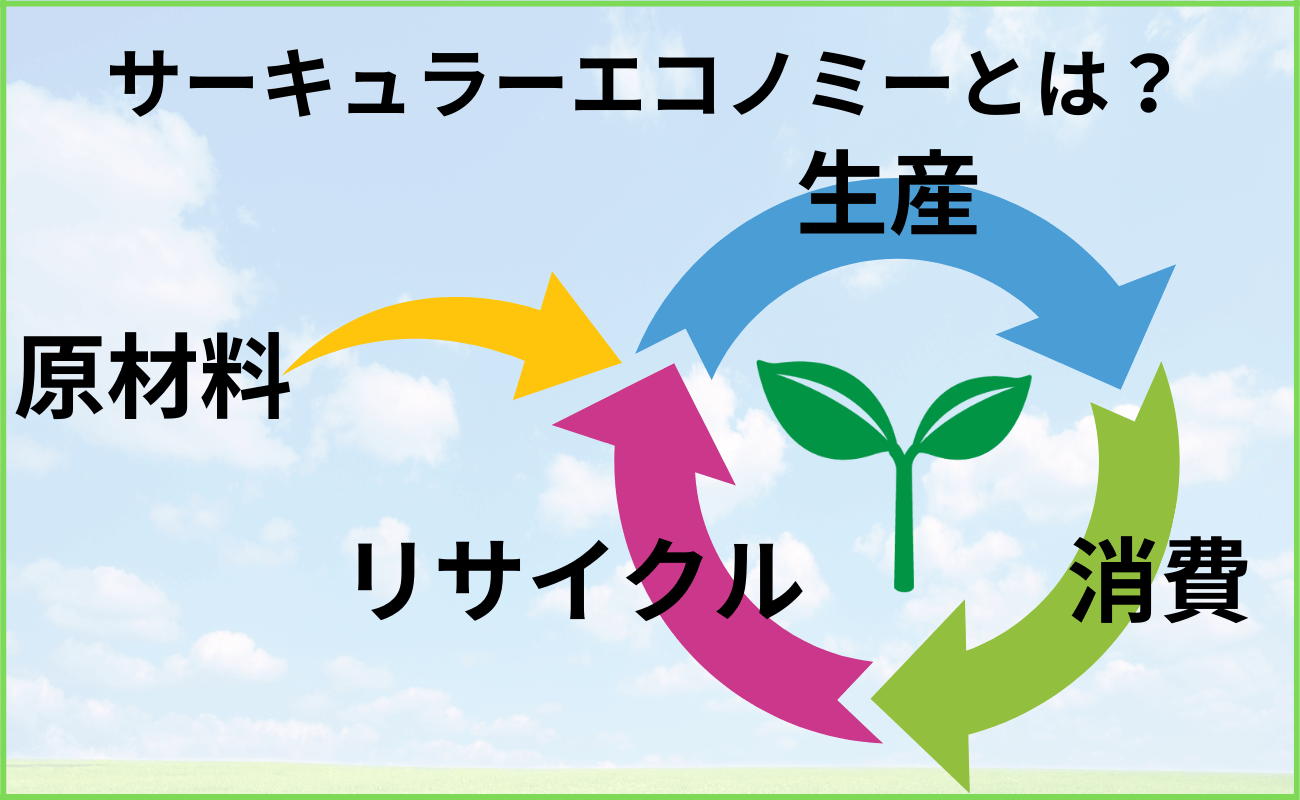

サーキュラーラエコノミーは、資源を一度きりで消費する使い捨て型経済から脱却し、製品や素材を循環利用することを重視する経済モデルです。

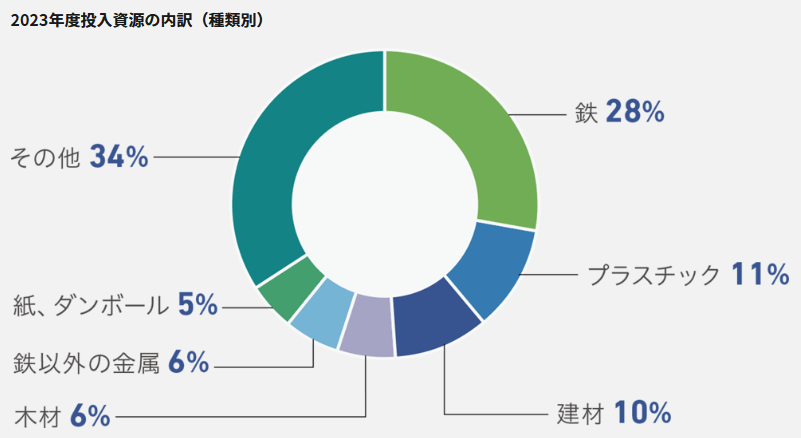

鉄は他の金属と比較して際立って高いリサイクル性を持ち、何度でも品質を劣化させずに再利用できる特性があります。2023年度におけるスチール缶のリサイクル率は89.4%に達し、世界的に見ても鉄スクラップは重要な製鋼原料として位置づけられています。(出典:https://steelcan.jp/wp-content/uploads/2023/10/nenjireport2023.pdf)

日本においても2020年秋に2050年カーボンニュートラルを目標とする声明が出され、CO2削減の主要課題として鉄スクラップを使用した電炉生産を促進する取り組みが本格化しており、鉄のリサイクルはサーキュラーエコノミー構築の中核的な要素となっています。

サーキュラーエコノミー(循環型経済システム)は、従来のリニアエコノミー(直線型経済)とは根本的に異なる経済モデルです。

リニアエコノミーでは「採取→製造→廃棄」の一方向的な流れで資源が消費されますが、サーキュラーエコノミーでは「リデュース(削減)→リユース(再使用)→リサイクル(再生)」の3Rを基軸として、資源を循環させ続けることで廃棄物の発生を最小限に抑制します。

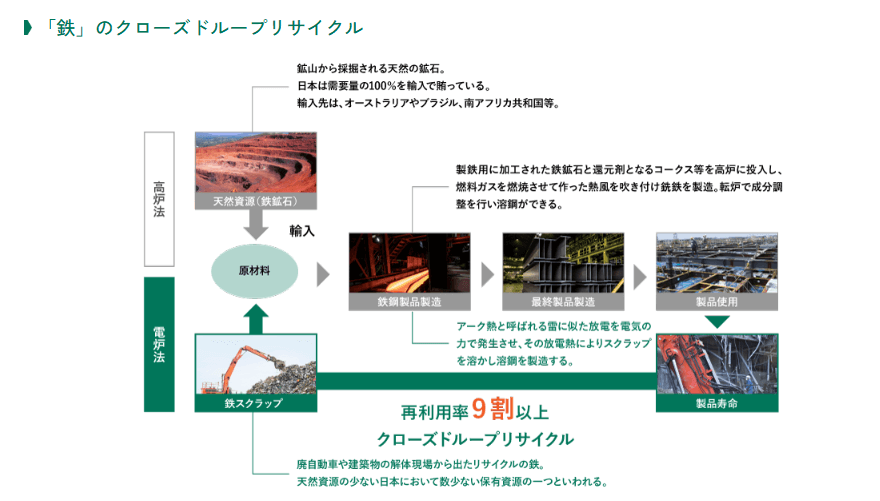

鉱山から採掘できる天然資源には限りがあり、使用済製品から金属資源を回収し、再利用することで、新たに鉱山から採掘する天然資源の投入量を抑制できます。このシステムでは環境負荷の軽減と経済価値の最大化を同時に実現し、持続可能な社会の構築に不可欠な概念として注目されています。

鉄がサーキュラーエコノミーにおいて重要視される背景には、その卓越した循環特性があります。

鉄は何度リサイクルしても品質が劣化しないという他の金属にはない特性を持ち、永続的な循環利用が可能です。

さらに電炉法でのCO2排出量は圧倒的に少なくなっており、電炉は、従来の高炉と比べCO2排出量が4分の1程度に抑えられるという環境優位性を有しています。以下の動画では、ヤマトスチールによる電気炉の解説をご覧いただけます。

日本の鉄鋼業はCO2排出量の約14%を占める主要産業であるため、鉄スクラップの活用による環境負荷削減効果は非常に大きくなります。また鉄の優れた強度、耐久性、加工性により建設・製造・輸送分野で幅広く循環利用されており、新規資源採掘の大幅な削減と持続可能な供給システムの構築を実現しています。

このように鉄は経済性と環境性を両立する理想的な循環資源として、世界各国で戦略的重要性が高まっています。

参考:https://www.sustainable-ships.org/stories/2022/carbon-footprint-steel?utm_source=chatgpt.com

参考:https://www.steelforpackagingeurope.eu/wp-content/uploads/2024/03/APEAL-Why-steel-recycles-forever.pdf?utm_source=chatgpt.com

鉄は分別のしやすさと、リサイクルしてもほとんど品質が低下しないことにより、半永久的に循環利用でき、ほぼ100%に近い再資源化が可能です。

2022年度末の国内の鉄鋼蓄積量は14億1815万トンに達し、この膨大な社会ストックが将来のリサイクル原料として機能します。

鉄の真の価値はその再利用の可能性にあります。鉄鋼は工業素材の中で事実上唯一磁性を有する素材であるため、磁力選別によって容易に他素材、他金属と選別ができ、シュレッダーダストや焼却灰などに含まれる微小な鉄片でさえも簡単に回収することができます。

リサイクルにおける鉄の特徴は、以下のとおりです。

| 物理的な劣化が起こらない | 再精錬を繰り返しても強度や耐久性が損なわれない |

|---|---|

| 再精錬による純度の回復 | 高温での再精錬で不純物の除去が可能 |

| 磁性による効率的な回収 | 磁性によって廃棄物やスクラップから 効率的に選別・回収 |

| 幅広い用途での需要 | 回収された鉄の利用先が常に存在する |

| エネルギー効率の高さ | リサイクルにおけるエネルギー消費が大幅に低い |

リサイクルにおける鉄の卓越した特徴として、物理的な劣化が起こらず再精錬を繰り返しても強度や耐久性が損なわれないこと、高温での再精錬により不純物の除去が可能であること、現在市中スクラップだけでも、年間約2,550万トン程度が回収され、リサイクルされていることが挙げられます。

このシステムにより鉄は半永久的に経済システムの中で循環し続けることが可能となっています。

参考:https://www.mssf.or.jp/info145/?utm_source=chatgpt.com

鉄は、他の資源と比べてもリサイクルが非常に盛んに行われており、すでにほぼ100%に近い再資源化を実現しています。

自動車用鋼材のリサイクル率は約95%、スチール缶のリサイクル率は約93.5%と提示(参考:Nippon Steel Corporation)されています。

鉄スクラップのリサイクルは、環境負荷の軽減における可能性を秘めていますが、分別の精度を向上させ、不純物を取り除く技術の進展が重要な課題となっています。

2023年度における市中の鉄スクラップ取扱量は約25,454千トンに達しており、これは東京タワー6,364基分に相当します。

国内で取り扱われる鉄スクラップは、主に電炉で溶解し新しい製品として再生され、一部は転炉での製鋼や鋳物用に利用されています。電炉では鉄スクラップを主原料として、溶解・精錬・圧延により新製品を製造する省エネルギー型の鉄製造方法が採用されており、電炉法の生産構成比は世界的に拡大傾向にあります。

また海外輸出も行われており、国際的な鉄資源の循環利用にも貢献しています。高精度選別システムの開発により、今後さらなるリサイクル効率の向上が期待されています。

鉄のリサイクルは、非常に高い水準で行われており、サーキュラーエコノミーの実現において重要な役割を果たしています。

ここからは、こうしたサーキュラーエコノミーの視点が鉄鋼業界にもたらす影響について解説します。

日本を含む世界は二酸化炭素排出の総量をゼロにする運動、いわゆるカーボンニュートラルの実現に向け動き始めており、カーボンニュートラル達成には温室効果ガスの排出を抑制し、吸収を拡大することで、脱炭素社会への移行を図ることが重要です。

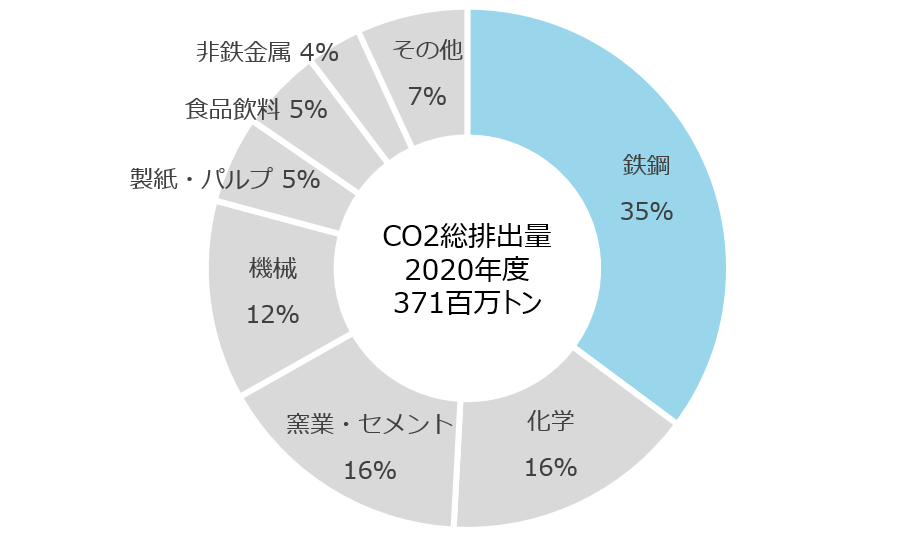

2023年時点で鉄鋼業界が排出する二酸化炭素量は日本の二酸化炭素排出量全体の約35%を占めるといわれており、製造業のなかでも高水準にあります。

そのため、鉄鋼業界の二酸化炭素の排出削減が進むことで、日本全体のカーボンニュートラル達成に大きく貢献できる可能性があります。

なお、鉄や鋼の加工には、原料の精錬や加熱などで大量のエネルギーを必要とするため、現状では排出量を完全にゼロにするのは難しい部分もあります。

それでも、鉄鋼業界はできる限りの脱炭素化に取り組むことが、組織の持続可能性の観点からも求められています。

鉄鋼業界におけるCO2排出問題への対応策として、グリーンスチール市場が急速に拡大しています。

グリーンスチールとは製鉄プロセスにおいて積極的にクリーンエネルギーを活用し、温室効果ガス排出を抑制する取り組みです。世界のグリーンスチール市場規模は、2024年の37億5,000万ドルから2032年までに1,290億8,000万ドルに成長すると予測されています 。

従来の石炭利用を代替する技術として、天然ガス(石炭よりCO2排出量が少ない)や水素(燃焼時CO2排出ゼロ)が注目されており、特に水素還元製鉄は完全なカーボンフリー製鉄実現の鍵となる技術として期待されています。

2050年時点で約5億トンのグリーンスチール市場が形成され、2070年には生産される鉄鋼のほとんどがグリーンスチールに置き換わる見込みです。

参考:https://www.stellarmr.com/report/Green-Steel-Market/2124?utm_source=chatgpt.com

現在、世界中で鉄資源の再利用が注目されており、資源採掘に依存する旧来のモデルが陳腐化し、持続可能な資源活用が求められていることを反映しています。

日本国内で鉄スクラップを資源として有効活用する体制は十分に整備されていないのが現状です。よって、鉄スクラップの再利用ポテンシャルは依然として高い水準にあります。

日本でも鉄スクラップの希少価値が高まりつつあり、需要の増加に伴いスクラップ不足が予想されています。国内で鉄スクラップを効率的に活用できる仕組みの確立が急務です。

鉄スクラップの有効活用を促進する仕組みを整えることで、鉄資源の希少価値を国内で最大限に活かし、サーキュラーエコノミーを牽引するモデルケースとして国際的な競争力を高めることが期待されます。

ここでは、鉄のサーキュラーエコノミーがもたらすメリットを解説します。

自然資源ではなく社会に眠っている人工資源の有効活用により、採掘需要の縮小を目指します。現在のスピードで発掘を続けると、鉄鉱石は約70年で採掘できなくなると予測されており、自然資源に依存した採掘は地球が長期間蓄積した遺産を消費しているに過ぎません。

鉄スクラップを主原料とする電炉は、高炉と比べCO2排出量が4分の1程度に抑えられるという環境優位性があります

鉄鉱石から酸素を除去する還元過程で石炭を使用するため、高炉・転炉プロセスは不可避的にCO2を発生させるのに対し、スクラップ活用は採掘に伴う環境汚染やエネルギー消費を大幅に抑制できます。

このようにサーキュラーエコノミーの実現により、資源枯渇リスクの軽減と環境負荷の大幅削減を同時実現できます。

参考:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/html/hj11010102.html?utm_source=chatgpt.com

人工資源の活用により鉄の輸送や輸出入に伴うコスト発生を回避し、国内の都市部からの集積コストで賄えるようになります。輸送コストの削減では鉄の輸出入に伴う長距離輸送コストを回避でき、採掘コストの回避では鉱山開発や採掘の高額設備投資が不要となります。

エネルギー消費面では、電炉は電気エネルギーを利用してスクラップから鉄を製造するため、再精錬時のエネルギー消費が新規採掘より少なくエネルギーコストを抑制できます。

電炉法は高炉―転炉法に比べて付帯設備が少なくて済み、設備投資コストも削減可能です。

日本で生じる鉄スクラップは、2023年度で年間3200万トンほどあり、現在は鉄のサーキュラーエコノミー実現の道半ばですが、将来的に経済的にも従来方法を凌駕する手法として確立される可能性が高いといえます。

出典:https://steelcan.jp/wp-content/uploads/2024/03/2023-AnnualReport.pdf?utm_source=chatgpt.com

鉄スクラップの収集や加工に関連する事業が活性化するだけでなく、新たな機械設備の製造・販売といった分野にも経済的な恩恵を与えます。

循環経済は、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動として位置づけられており、新産業創出効果が期待されています。

ただし、自然採掘の縮小による採掘労働者の失業懸念がありますが、リサイクル産業の活性化、電炉設備の増設、選別技術の高度化など新しい産業分野での雇用創出を踏まえると、失業率悪化の事態は限定的なものに終わる見込みです。循環型経済への移行は経済全体の持続可能性を高める効果をもたらします。

鉄のリサイクルにおける課題は、不純物の影響とリサイクル時にエネルギーが必要なことが挙げられます。ここでは、鉄のリサイクルにおける課題を解説します。

リサイクルされた鉄は、製造過程や使用中に他の金属や異物が混入することがあり、これが鉄の純度を低下させる原因となります。

自家発生スクラップと加工スクラップが高く評価されるのは、不純物の汚染が少なくほぼ無限にリサイクルできるためで、老廃スクラップよりも高品質なものですが、供給量が少ない状況です。

鉄の純度が下がると、その強度や耐久性、加工性に影響を及ぼすため、高純度な鉄が求められる分野では、リサイクル鉄の利用が困難な場合があります。不純物が与える具体的な影響としては以下となります。

鉄スクラップの高精度選別システム検討フォーラムでの取り組みなど、分別や再精錬技術の進化により解決の可能性が広がっています。

今後鉄のリサイクルをさらに普及させる上では、より純度の高い精錬プロセスを実現できるかどうかが課題となるでしょう。

鉄のリサイクルにおいてもエネルギー消費や二酸化炭素排出は避けられないため、完全なゼロエミッションの実現は難しいのが現状です。

鉄スクラップの収集・分別・再精錬といった工程でエネルギーが必要となるため、これらの工程に伴い、以下の課題が生じます。

| エネルギー消費の発生 | 高温での再精錬には多量の電力や燃料が必要となる |

|---|---|

| 二酸化炭素排出の不可避性 | 再精錬時の燃料使用や輸送過程での排出が完全にゼロになることは困難 |

鉄リサイクルにおけるエネルギー消費を完全にゼロにすることは困難ですが、再生可能エネルギーの利用などで費用対効果を高めつつ環境負荷を大幅に削減することは可能となるでしょう。

ここでは、鉄のサーキュラーエコノミーにおける日本企業の取り組み事例を紹介します。

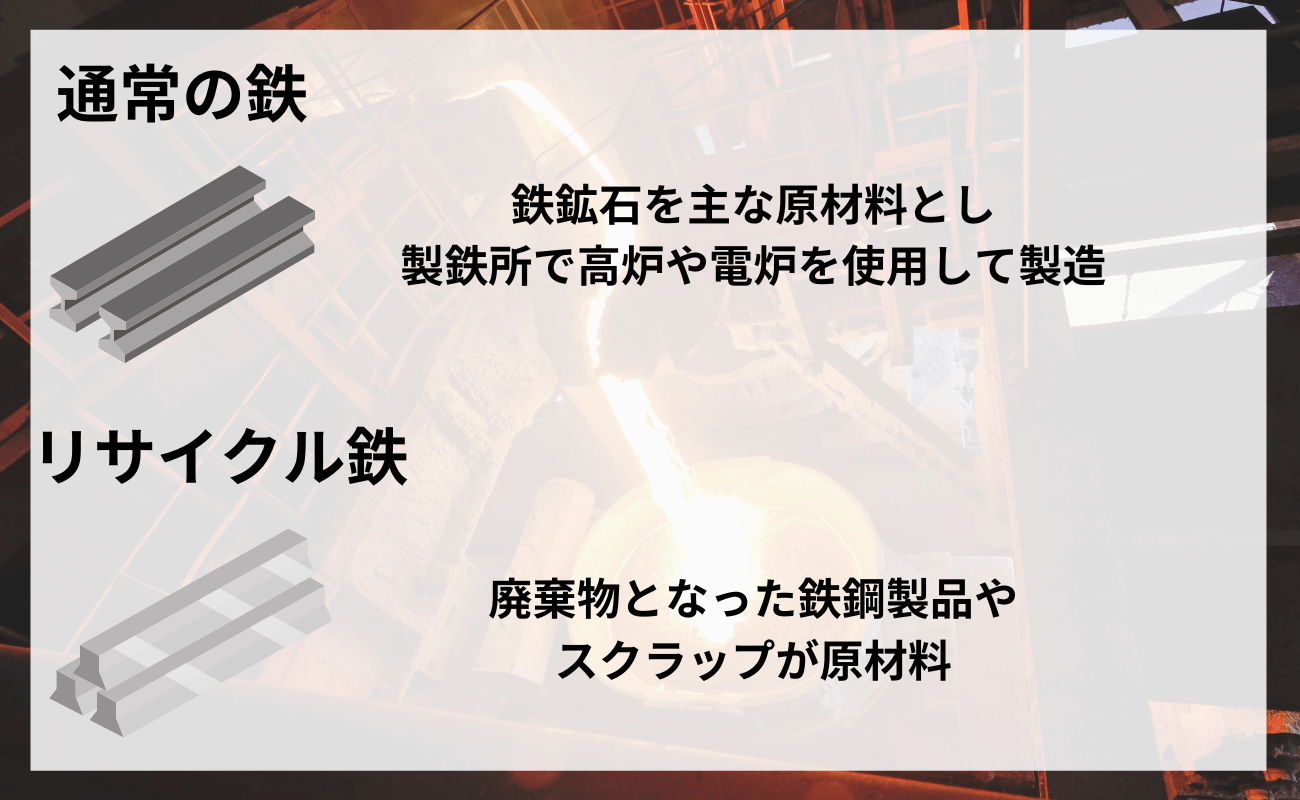

電炉法とは、鉄スクラップを電気のアーク熱によって溶解し、全く別の鉄鋼製品として生まれ変わらせる手法です。東京製鐵は日本の電炉メーカー最大手として業界を牽引し、鉄スクラップを主原料に、脱炭素型の鉄鋼製品を生み出し続けています。

電炉法は、資源の再利用につながるだけでなく、天然資源から鉄を生産する転炉法に比べてCO2排出量がおよそ4分の1になります。また、電気代が安い時間帯での稼働による柔軟な運用が可能で、コスト削減に貢献します。実際の応用例として、FOMM ONEの車体構造部材に東京製鐵製の電炉鋼板が使用され、1台当たり75Kgの鋼板量の72%を高炉材から置き換えることに成功しています。

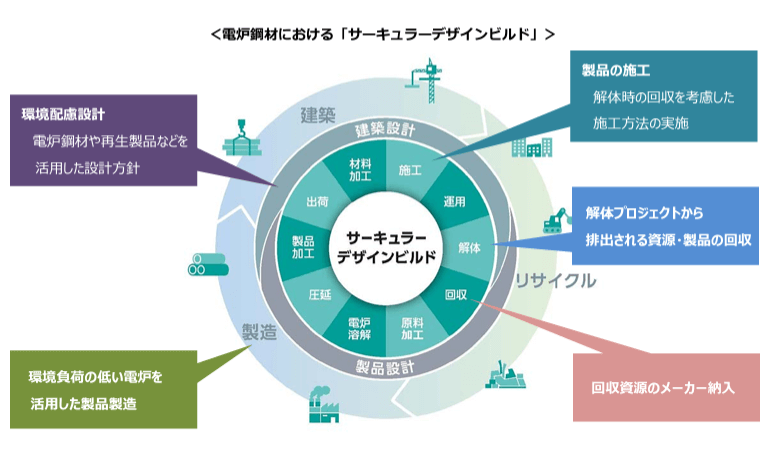

竹中工務店が東京製鐵、巖本金属、岸和田製鋼、共英製鋼の5社で連携し、建築における電炉鋼材を活用した鉄スクラップ循環サイクルの全体最適化を目指すプロジェクト です。

「サーキュラーデザインビルド」は、サーキュラーエコノミー実現のために竹中工務店が提唱している、建築物の設計及び施工段階で資源循環を考慮した設計・施工手法となります。

具体的には、解体プロジェクトから排出される鉄スクラップにおいて、電炉を利用した製品製造へと繋げ、新しいプロジェクトの設計・施工まで共通プラットフォームで管理します。

使用エネルギー・CO2排出量最小化などの全体最適化を実現し、鉄スクラップ運用のマネジメント効果を可視化することで、トレーサビリティを確立し効率的な循環を促進しています。

パナソニック株式会社が東京製鐵株式会社と共同で、使用済み家電製品から発生する鉄スクラップをリサイクルし、再び当社グループの製品材料の鋼板として使用する再生鉄の資源循環取引スキームを、2013年7月から開始した国内電機業界初の取り組みです。

具体的にはパナソニックエコテクノロジーセンターで回収された家電製品由来の鉄スクラップを東京製鐵の工場に納入し、電炉鋼板に加工後に再び調達して製品に活用しています。2010年から検討を始め、再生鉄の品質を製品使用レベルまで向上させる技術開発や、電炉鋼板特性に合った用途の抽出、要求特性のチューニングを実施しました。2020年度は1年間で2,600トン以上を東京製鐵に納品し、住宅用天井材や洗濯機など製品に利用している実績があります。

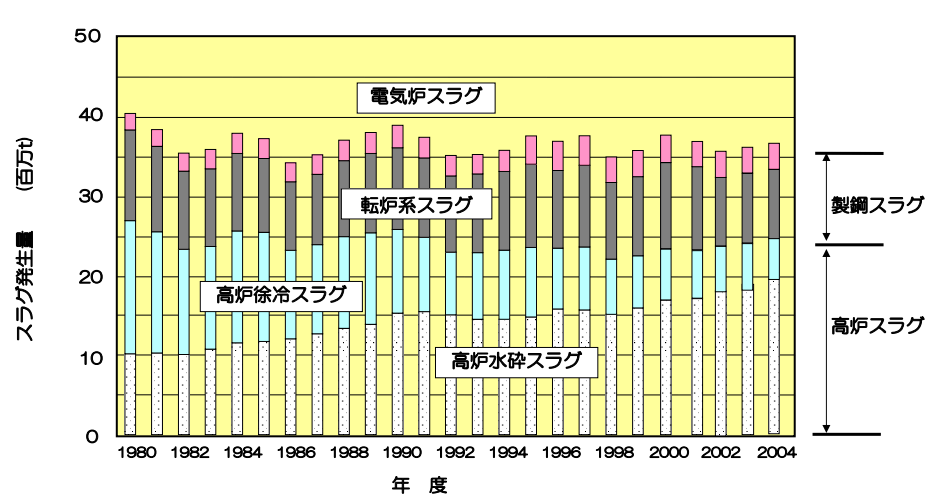

のグラフは、1980年から2004年にかけての鉄鋼スラグ発生量の推移を示したものです。スラグは大きく分けて高炉スラグと製鋼スラグに分類され、それぞれに含まれる種類も異なります。

| 高炉スラグ | 鉄鉱石から銑鉄を製造する際に発生し、 「水砕スラグ」「徐冷スラグ」に分かれる |

|---|---|

| 製鋼スラグ | 銑鉄を鋼に精錬する工程で発生し、 「転炉系スラグ」「電気炉スラグ」などがある |

グラフから読み取れるように、日本では年間約3,000万〜4,000万トンのスラグが安定的に発生しており、その内訳もほぼ一定しています。これは鉄鋼産業が継続的に副産物を排出していることを示すと同時に、こうしたスラグを資源としてほぼ100%再利用していることの重要性を物語っています。

グリーン鋼材(グリーンスチール)とは、製造過程におけるCO₂排出量を削減した環境配慮型の鋼材であり、鉄鋼業界がサーキュラーエコノミーの実現に向けて注力する製品の一つです。

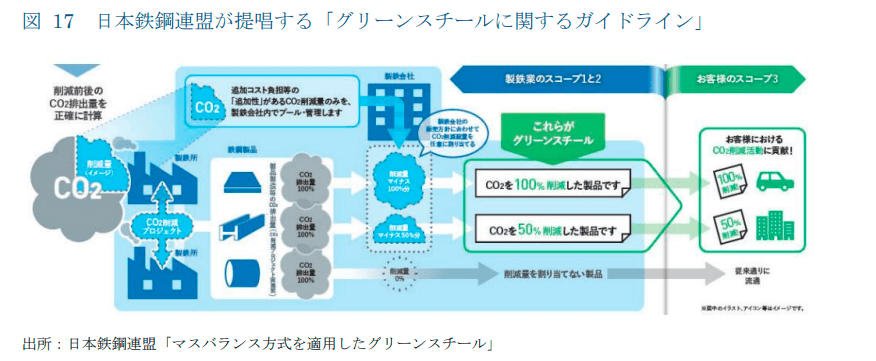

日本鉄鋼連盟が公表している「グリーンスチールに関するガイドライン」では、CO₂排出削減の取り組みを可視化し、定量的に評価する枠組みが整備されており、ガイドラインに基づく製品表示では、以下のように削減率を明示できます。

これにより、鋼材を使用する建築物・製品・インフラにおいても、CO₂削減の実績がスコープ3として反映され、脱炭素社会の実現に向けたサプライチェーン全体の価値向上につながっています。スコープ3に関する詳しい情報は以下の記事をご覧ください。

サーキュラーエコノミーは従来の使い捨て型経済から脱却し、資源を循環利用する経済モデルです。鉄は何度リサイクルしても品質が劣化しない特性を持ち、磁性により効率的な選別・回収が可能で、半永久的な循環利用が実現できます。

鉄鋼業界は日本のCO2排出量の一部を占めるため、電炉法による鉄スクラップ活用が重要です。電炉法は高炉法と比べCO2排出量を4分の1に削減でき、グリーンスチール市場の拡大が予想されています。

鉄のサーキュラーエコノミーは資源保護、コスト削減、新産業創出などのメリットをもたらしますが、不純物の影響やリサイクル時のエネルギー消費が課題です。日本企業では東京製鐵の電炉法、竹中工務店のサーキュラーデザインビルド、パナソニックの再生鉄循環スキームなど、実用的な取り組みが進んでいます。

高度な循環システムが構築されつつある事例は国内で登場しており、資源を輸入に頼っている日本にとっては明るい未来が広がってきているといえるでしょう。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。