\当サイトおすすめNo.1サイト/

銅は高いリサイクル性と多用途性を備えた金属であり、サーキュラーエコノミーの中枢を担う素材として注目を集めています。電気伝導性や耐久性に優れた銅は、再利用によって資源の浪費を抑えつつ、環境負荷の軽減にも大きく寄与します。

本記事では、銅の有効活用がサーキュラーエコノミーの推進にどのように貢献するのか、さらに、銅のリサイクルや効率的な運用が脱炭素社会の実現にどのように役立つのかを解説します。

サーキュラーエコノミーにおける銅の特性は、以下の通りです。

| 高いリサイクル性 | 何度リサイクルしても電気伝導性や耐久性をほとんど損わない |

|---|---|

| 多用途性 | 再生可能エネルギーや電気自動車(EV)などに多く使用される |

| エネルギー効率の良いリサイクルプロセス | 銅のリサイクルは、新規採掘や精錬に比べて約85%のエネルギーを節約できる |

日本銅センターの調査によると、回収された銅のリサイクル率は8割以上※1 となっており、リサイクル性の高い金属に分類されています。

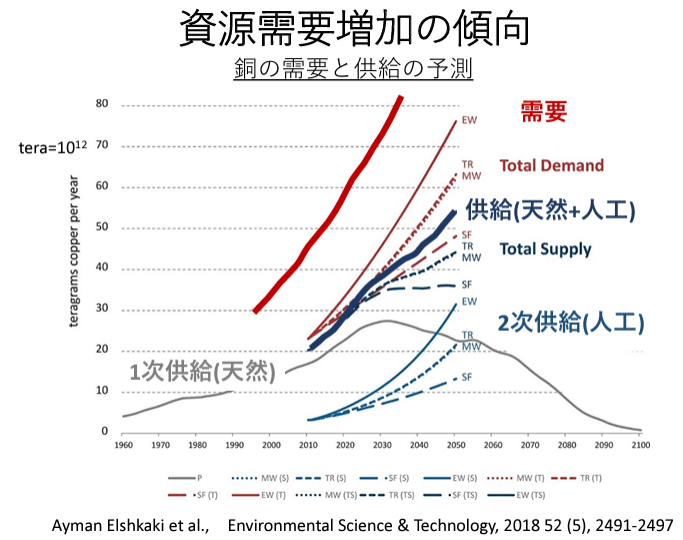

銅は地殻中の存在量がクラーク数25位(0.01%)※2と希少金属に分類されるため、三菱総合研究所の分析では、埋蔵量から見て今後50年間でリサイクルを含めても供給量に限界が来ると予測※3されています。このため、銅の循環利用は資源枯渇対策として極めて重要です。

ここでは、銅のリサイクル性とサーキュラーエコノミーの関係性について解説します。

※1出典:https://www.jcda.or.jp/learning/environment/index03.html

※2出典:https://www.copper-brass.gr.jp/sdgs/recycle

※3出典:https://mta-tokyo.jp/metal-info/391/

サーキュラーエコノミーとは従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動です。従来のリニアエコノミーとの比較を以下に示します。

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 資源の使用方法 | 資源を最小限に使用→再利用・リサイクル | 資源を採掘→製品を生産→廃棄 |

| 環境への影響 | 廃棄物削減・資源効率の向上 | 廃棄物の増加・資源枯渇のリスク |

従来のリニアエコノミーは、従来のリニアエコノミーは原材料から製品を製造し、使用後に廃棄する一方通行型の経済活動で、このまま継続すると2030年には地球2個分の資源が必要になると試算されています。したがって、資源の枯渇や廃棄物の増加といった深刻な課題を抱えています。

一方、サーキュラーエコノミーでは一度経済システムに投入された資源が循環利用され 、廃棄物をゼロにすることを目指す経済形態説として、持続可能な社会実現の鍵となっています。以下の記事では、サーキュラーエコノミーの概要や事例をわかりやすく解説しています。

銅は電気・電子機器・自動車・建築資材など幅広い分野で使用されており、その需要は年々増加の傾向にあります。以下では現状や今後における銅の重要性について解説します。

現状の世界と日本における銅のリサイクル率と目標は、以下のとおりです。

| 対象区域 | 現状のリサイクル率 | 目標 |

|---|---|---|

| 日本 | 14% | 50%(2040年) |

| 世界 | 28% | 50%(2050年) |

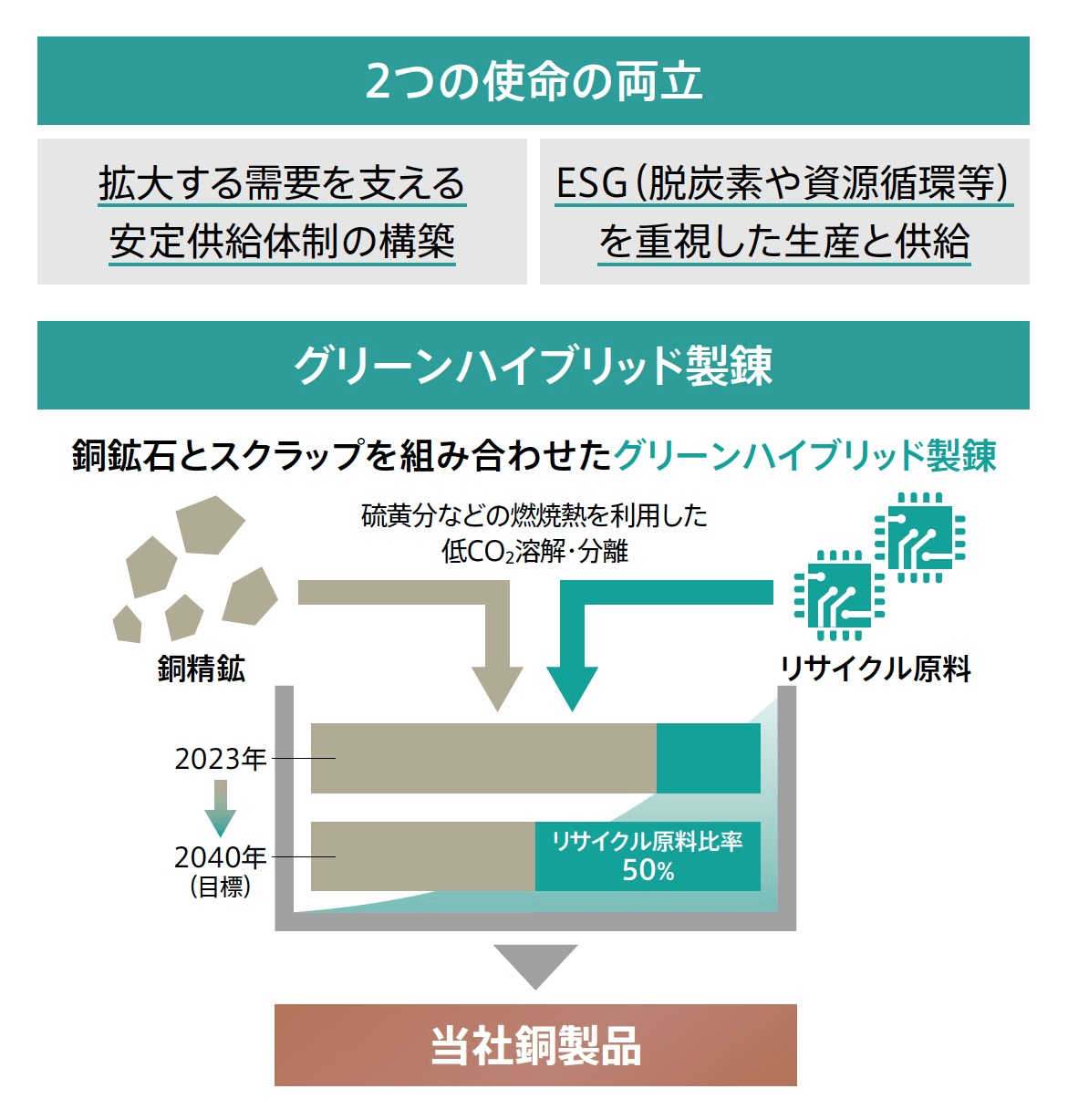

日本ではJXが銅のリサイクルにおける主導的な役割を果たし、リサイクル原料の割合を現在の14%から2040年に50%まで引き上げる目標を掲げています。2020年のデータでは、世界で生産された銅半製品の28%がリサイクル材によるものでしたが、今後さらに高い目標が求められています。

世界全体でリサイクル率50%を達成できれば、2050年の供給不足を解消できると試算されていますが、精錬技術の開発やスクラップを回収する仕組みなどが課題となっています。

電気自動車(EV)の需要や再生可能エネルギー技術の発展に伴い、今後の銅需要はさらなる拡大が見込まれています。国際エネルギー機関(IEA)の調査によると、EVに必要な銅量はガソリン車の約3倍に達し、2030年までの銅需要の大幅な増加が予測されています。

また、EUは2020年12月、リチウムイオン電池関連の法改正案を発表し、以下のリサイクル率に関する目標を設定しています。

| EUにおける銅のリサイクル率の目標 | |

|---|---|

| 2025年 | 90% |

| 2030年 | 95% |

同法案では銅とともにコバルトやニッケルといった他の重要金属にも同様の基準を適用しています。この規制は循環経済の促進を目的とし、バッテリーの生産から再利用、リサイクルまでの全ライフサイクルを規制する包括的な制度です。

銅は品質や組成を一切損なうことなく何度でもリサイクルできる無限循環可能な材料で、無限のライフサイクルループにおいて品質を損なうことなくその特性を保持することから「永遠の金属(endless metal)」とも呼ばれています。

銅は上流から下流まで回収・再生する循環システムが確立され、積極的に回収・リサイクルされています。銅のリサイクルにおける環境効果は極めて大きく、新規採掘・精錬に比べて最大85%のエネルギーを削減できます。出典:https://internationalcopper.org/policy-focus/climate-environment/recycling/?utm_source=chatgpt.com

これは、リサイクルプロセスが採掘から鉱石精錬までの複雑な工程を省略できるためです。さらに、1トンの銅をリサイクルすることで約3.6トンのCO₂排出を削減でき、気候変動対策にも大きく貢献します。出典:https://www.carbonchain.com/blog/understand-your-copper-emissions?utm_source=chatgpt.com

この優れたリサイクル性は資源枯渇対策として極めて重要な特性となっています。

銅はリサイクル性に優れることから、サステナブルな社会の実現において有益な資源です。銅がサーキュラーエコノミーを実現する素材として注目される理由について解説します。

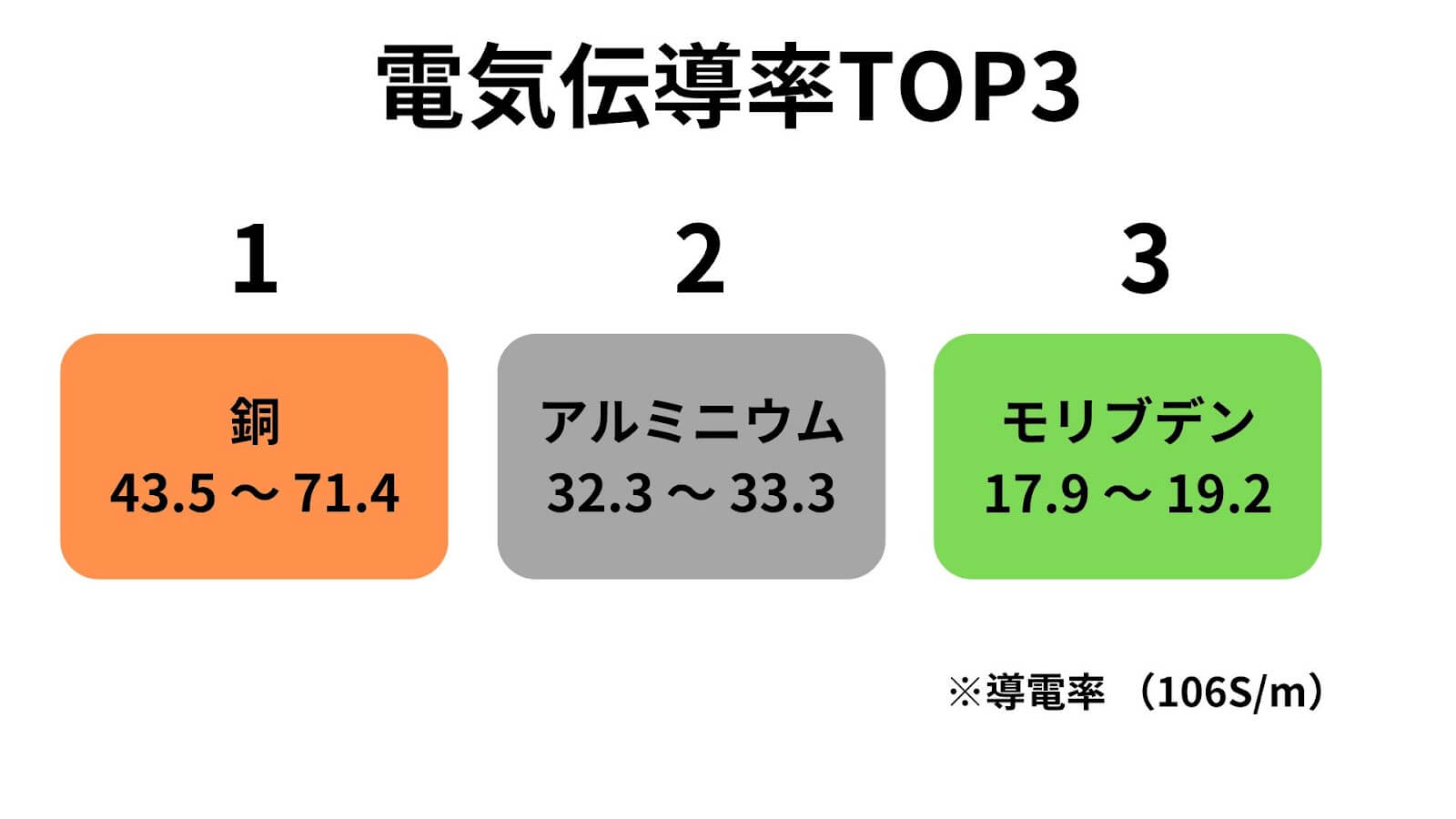

銅は銀に次ぐ電気伝導率の高さを誇り、金属の中では銀>銅>金>アルミニウムの順に高い熱伝導率を持ちます。

銅の電気伝導率の高さは、バッテリーや配線効率の向上に寄与し、EVの普及を支えるうえでも重要です。電気自動車では大量の銅が必要とされ、モーターの巻き線、バッテリーからモーターへの電力ケーブル、制御用配線 など、EVの電力化に伴い銅需要は急激に増加しており、品質を損なわずにリサイクル可能な銅の特性は、この需要増加への対応策として極めて重要です。

銅は人工資源のリサイクルによって、再生可能エネルギーの活用に役立てられる資源です。再生可能エネルギー領域において、銅が活躍するのは以下のようなケースが挙げられます。

風力発電設備では、銅がタービンの内部配線に使用され、電力を効率的に変換・送電する役割を担います。

1基の風力タービンには約3トンの銅が使用される場合があり、ソーラーパネルでも銅が電極として使用され、電気を効率的に集める役割を果たしています。

鉄やアルミニウムといった他の金属と同様に、銅は溶かして再精錬することで、何度でも新品と同等の品質を持つ二次地金(リサイクル銅)として生まれ変わります。

このプロセスにおいて、銅本来の優れた電気伝導性や熱伝導性、加工性といった特性が損なわれることはありません。

例えば、ケーブルや電線として使用された銅が寿命を迎えても、適切なリサイクル技術、特に乾式精錬(溶鉱炉を用いる方法)や湿式精錬(化学溶液を用いる方法)を経て不純物が高精度で除去されれば、再び高性能な電線や電子部品へと姿を変えることが可能です。

この「品質劣化ゼロ」という特性は、資源の枯渇リスク低減と環境負荷の削減に大きく貢献し、持続可能な社会構築に不可欠な要素となっています。

一般的に、リサイクルには技術的な課題やそれに伴うコストが伴いますが、銅は例外的に比較的低い費用とエネルギー消費で再生可能です。

例えば、一次生産(鉱山から採掘し精錬するプロセス)で銅を製造する場合と比較して、リサイクル銅の生産に必要なエネルギーは約15%程度で済むとされています。これにより、CO2排出量も大幅に削減されます。

この高い経済性は、銅スクラップの市場価値が高いことにも裏打ちされており、効率的な回収・処理システムが構築されやすい要因となっています。

電線や配管、電子機器など多岐にわたる製品から銅スクラップが安定的に供給されること、そしてその再利用が環境負荷低減とコスト削減の両面で魅力的であることから、銅は資源循環型社会の実現において不可欠な素材となっています。

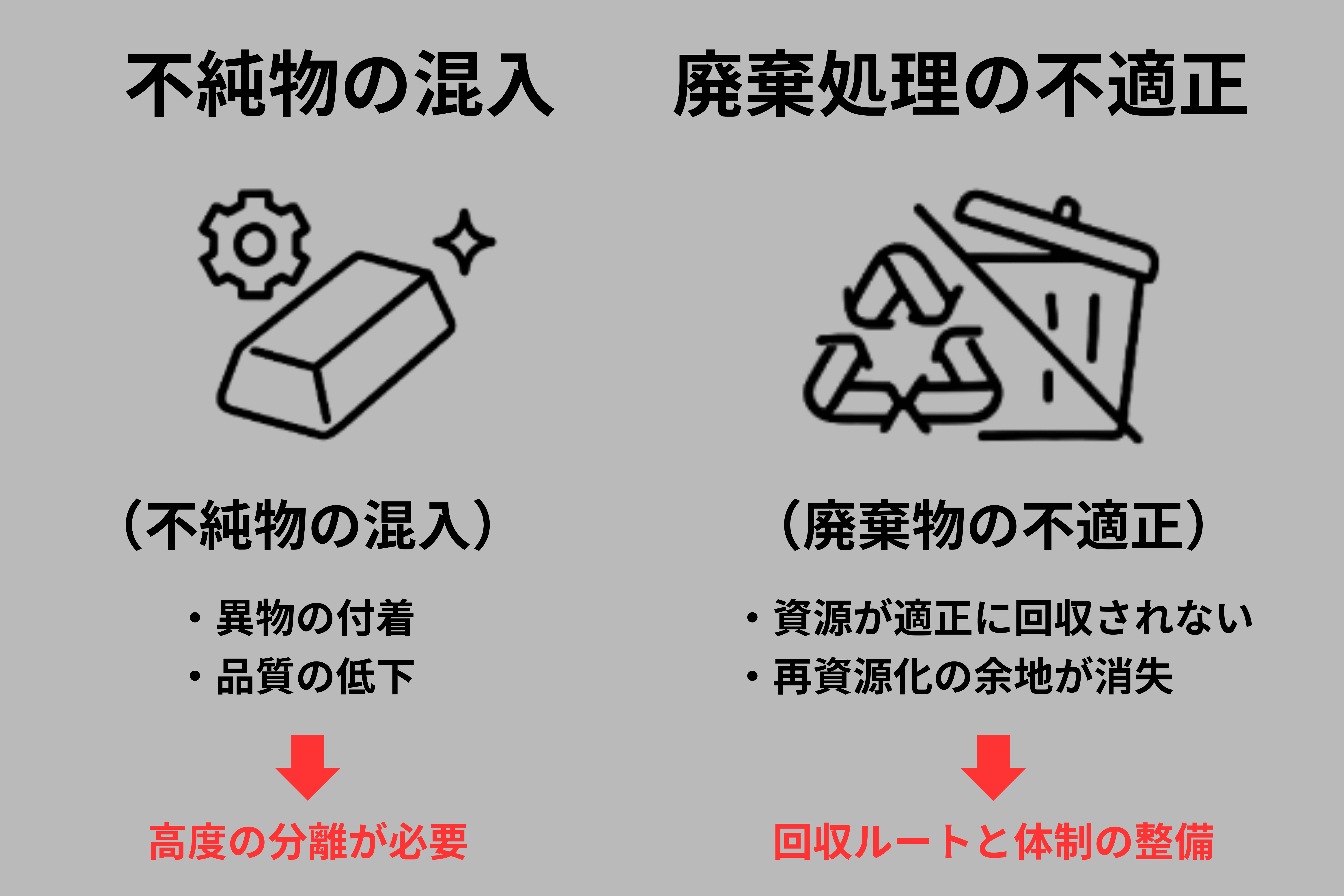

銅のリサイクルはサーキュラーエコノミーの実現や、その生産性の高さから注目を集めている一方、実現に際してはいくつかの課題もあります。ここでは、銅のリサイクルに関する課題を解説します。

採掘された天然資源由来の銅(一次銅)とは異なり、家電製品、電線、自動車部品などから回収される使用済み銅(スクラップ)には、鉄、アルミニウム、プラスチックといった様々な異素材が付着するケースが多く見られます。これらの不純物を効率的に分離し、除去する技術の確立は不可欠です。

たとえ初期段階で多くの不純物を取り除けたとしても、精錬プロセスで微量の不純物(例えば、鉛やスズ、ニッケルなど)が残留する可能性もあります。

このわずかな残留不純物が、再生された銅の電気伝導性や熱伝導性、強度といった重要な特性に悪影響を及ぼし、結果として品質低下を招くリスクがあります。

例えば、高純度が求められる半導体用途や、高い信頼性が必要な電力ケーブルには、不純物が少ない再生銅の使用が望まれます。

したがって、再生銅の積極的な活用を推進していくためには、これらの不純物混入リスクをどれだけ最小限に抑え、高品位な再生銅を安定的に供給できるかが、技術的・経済的な大きな課題となります。

社会に存在する使用済み銅製品(都市鉱山と呼ばれる人工資源)は多岐にわたりますが、それらが不適切な方法で廃棄された場合、再資源化の機会が失われます。例えば、廃家電や使用済みケーブルが分別されずに一般廃棄物として処理されたり、非正規ルートで国外に輸出されたりすると、銅の効率的な回収が困難になります。

こうした不適切な処理は、回収率の低下だけでなく、環境汚染のリスクも伴います。例えば、電子機器に含まれる有害物質が埋め立てによって土壌や地下水を汚染する可能性も指摘されています。

したがって、銅リサイクルの持続的な発展には、消費者への適切な分別啓発、回収インフラの整備、そして法規制による不法投棄・不適切輸出の抑制が極めて重要です。高品質な再生銅を安定的に供給するためには、不純物混入リスクの最小化と並行して、廃棄物管理システム全体の改善が喫緊の課題となっています。

一般的に、銅のリサイクルは以下のような手順で行われています。

銅リサイクルの最初のステップは、使用済み銅製品を含む廃棄物の効率的な収集です。

主な供給源としては、製造工場から発生する新屑(しんくず)と呼ばれる高品位な加工残材や、解体された建物や廃電線、使用済み家電製品(E-waste)、自動車などから回収される古屑(ふるくず)があります。

これらのスクラップは、専門の回収業者によって集められ、中間処理施設やリサイクル処理場へと運搬されます。運搬された廃棄物は、リサイクルに適した状態にするため、手作業や機械(磁力選別機、風力選別機など)を用いて、銅とそれ以外の異物を大まかに分別します。この初期段階での精度の高い分別が、その後のリサイクル工程の効率性と再生銅の品質を大きく左右します。

収集・分別された廃棄物は、次の段階で詳細な選別と前処理を受けます。

この工程では、リサイクルしやすくするために、まず破砕機やシュレッダーを用いて素材を細かく粉砕します。これにより、異なる種類の金属や非金属材料が分離しやすくなります。

次に、比重差や磁性の違いを利用した高度な選別技術が用いられ、銅と鉄、アルミニウム、プラスチックといった他の不純物や金属が精密に分離されます。

例えば、渦電流選別機は非鉄金属(銅、アルミニウムなど)を効率的に選別するのに使用されます。さらに、精錬プロセスに最適な組成にするため、純度や種類に応じて異なるスクラップを混ぜ合わせる原料のブレンドが行われます。この前処理が、最終的な再生銅の品質と精錬工程の効率性を高める上で非常に重要な役割を果たします。

選別・前処理を終えた銅スクラップは、専門の精錬場へと運ばれます。

ここでは、高炉や反射炉といった設備を用いて、銅くずを高温で溶かし、液状の銅に変えます。この溶解プロセスを経て、再生銅の品質をさらに高めるための精錬が行われる形です。

精錬では、溶解した銅から残存する不純物(例えば、鉄、ニッケル、スズなど)をより厳密に除去します。

精錬された液状の銅は、その後、インゴット(塊)やビレット(棒状)といった様々な形状に整えられ、再生銅として出荷されます。

精錬され、製品の原料として加工されたリサイクル銅は、それを必要とする企業へと出荷されます。電線メーカー、自動車部品メーカー、電子機器メーカーなど、様々な産業分野の企業が、この再生銅を新たな製品の製造に用いる形です。

例えば、高品質な再生銅は、電気自動車のモーターやバッテリー、再生可能エネルギー関連の送電ケーブルといった、高い性能が求められる用途にも利用されます。

重要な点は、これらの製品が寿命を迎えた後も、再び上述の収集、選別、溶解、精錬の工程を経て、繰り返し資源として再利用される点です。

このように、一度銅のリサイクル循環を構築することができれば、限りある自然採掘資源への依存度を最小限に抑えつつ、銅資源を継続的かつ豊富に活用することが可能となります。これは、持続可能な社会の実現に向けた、非常に効果的なアプローチです。

銅のリサイクルを実現できれば、経済的・環境的に多くのメリットを享受できます。ここでは、銅のリサイクルに伴う経済的・環境的なメリットを解説します。

銅の新規採掘は、環境に対して大きな負荷を伴います。広大な土地での露天掘りや坑道掘りといった採掘活動は、大量のエネルギーを消費するだけでなく、森林破壊や生態系の損失を引き起こします。

また、採掘プロセスで生じる鉱滓(鉱石を精錬した後に残る廃棄物)や鉱毒は、周辺地域の水質汚染や土壌汚染を引き起こし、地域住民や採掘従事者の健康に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

銅をリサイクルすることで、新規採掘の必要性が大幅に減少します。これにより、前述のような環境破壊を抑止し、地球の貴重な自然資源の消費を抑制できるのです。

例えば、再生銅の生産に必要なエネルギーは、新規採掘銅の約15%程度とされており、これに伴う温室効果ガス排出量も大幅に削減されます。土地利用の持続可能性を高め、生物多様性の保全にも寄与することから、銅のリサイクルは持続可能な社会の実現に不可欠な環境メリットをもたらします。

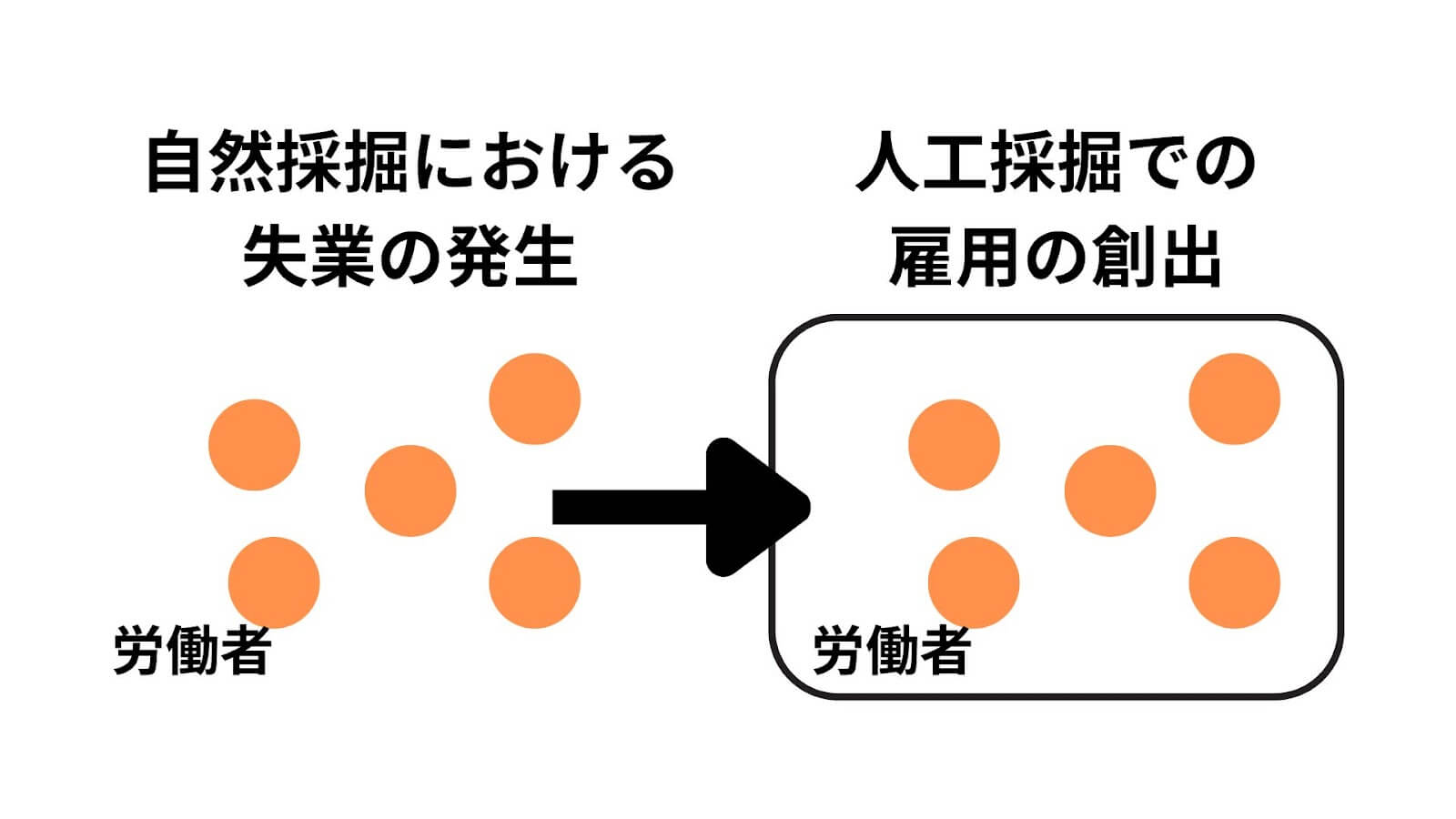

銅のリサイクルは、単に資源を再利用するだけでなく、新たな雇用機会の創出にも大きく貢献します。従来の鉱山採掘業に代わる形で、リサイクルに伴う多様な作業工程や技術の高度化が、これまでとは異なる職種や分野で雇用を生み出すからです。

具体的には、使用済み銅製品を収集・運搬する回収業者や運送業の役割が拡大します。また、リサイクル施設では、廃棄物の手作業による分別や、機械による選別・破砕といった前処理を行う作業員が必要とされます。

さらに、銅の選別技術や精製技術を開発するエンジニアリング分野、リサイクルプロセスの効率化や品質向上に取り組む研究開発職、そしてリサイクル施設の運営管理を担う専門職の需要も高まるでしょう。

このように、銅のリサイクルは、単一の産業に留まらず、広範なサプライチェーン全体で経済活動を刺激し、持続可能な雇用創出の可能性を秘めています。

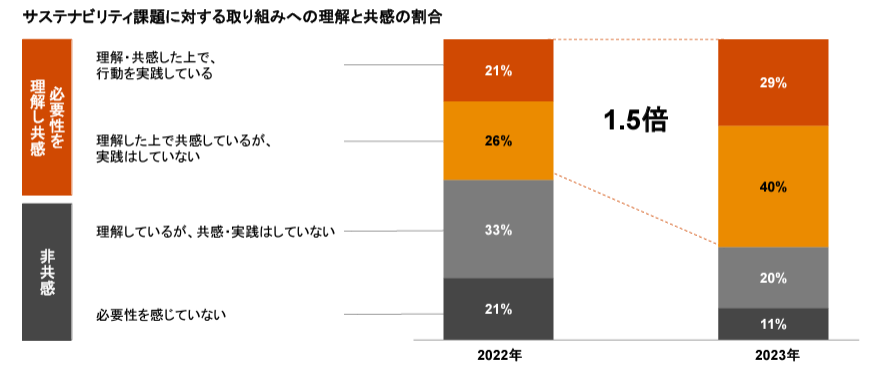

再生銅の積極的な利用は、企業のイメージ向上に大きく貢献します。現代社会では、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献が企業価値を測る重要な指標となっており、特に再生可能エネルギーの利用や資源循環への取り組みは強く推奨されています。

近年の調査でも、サステナビリティ課題に対する消費者の理解と共感は顕著に高まっています。

この傾向は、消費者や投資家が、環境負荷の低減に積極的に取り組む企業を選好する動きを強めていることを示しています。再生銅の活用を含むESG(環境・社会・ガバナンス)経営を推進することは、単に環境に良いだけでなく、競合企業との差別化を図る上で重要なポイントとなるでしょう。

これは、企業の社会的責任を果たすと同時に、ブランド価値を高め、顧客や投資家からの信頼を獲得するための戦略的な一手となるのです。

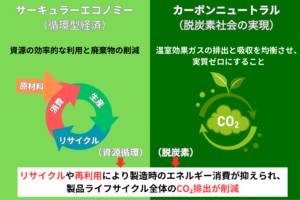

銅のリサイクルは、カーボンニュートラルの推進に不可欠な役割を果たします。新規に銅を採掘し精錬するプロセスでは、大量のエネルギーが消費され、それに伴い膨大な温室効果ガス(GHG)が排出されます。

例えば、一次銅の生産と比較して、リサイクル銅の生産はエネルギー消費を約85%削減し、それに比例してCO2排出量も大幅に抑制することが可能です。

確かに、銅のリサイクルプロセスにおいても、スクラップの収集、選別、溶解、精錬といった各段階で一定のエネルギー消費やCO2排出は発生します。しかし、これらの排出量を考慮に入れたとしても、新規採掘に伴う環境負荷の方が圧倒的に大きいのが現状です。

銅のリサイクルを積極的に進めることは、地球全体の炭素排出量を削減し、脱炭素社会の実現に大きく貢献します。

銅のリサイクルについては、すでに複数の企業が実践を進めています。ここでは、銅のリサイクルに関する取り組み事例について解説します。

サステナブルカッパー・ビジョンは、大手非鉄金属メーカーであるJX金属が提唱する独自の戦略です。これは、銅を脱炭素社会の実現に不可欠な資源と強く認識し、持続可能性の高い銅資源の供給とその精錬プロセス改善を目指す施策を指します。

JX金属は以前から、リサイクル原料の処理量を増やすために、グリーンハイブリッド製錬を推進してきました。この技術は、銅鉱石が発する酸化反応熱を最大限に活用することで、製錬時に必要な化石燃料の使用量を最小限に抑えるものです。

銅の優れたリサイクル性を活用しつつ、精錬時のエネルギー消費をさらに削減するこのような取り組みは、銅を活用したESG(環境・社会・ガバナンス)施策として今後も展開されていくと考えられています。これは、企業が環境負荷低減と資源効率の向上を両立させる具体的な事例といえるでしょう。

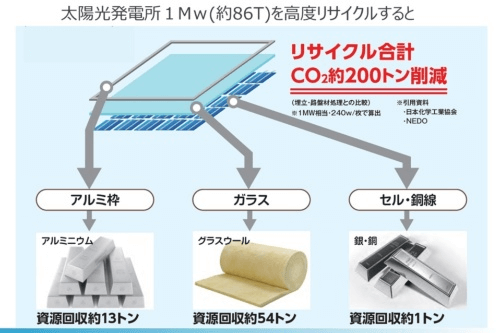

三菱ケミカルグループ傘下の新菱は、使用済み太陽光パネルからの銅回収において画期的な成果を上げています。

同社は2010年頃から太陽光パネルのリサイクル技術開発に取り組み始め、2022年の段階で、製品を構成するガラスや銀、そして銅といった主要な有価金属をほぼ100%に近い形で回収できる仕組みを実現しました。これは、太陽光パネルの普及に伴い将来的な廃棄量増加が予測される中で、非常に重要な技術的進展です。

新菱のこの取り組みは、高効率な分離・回収技術を確立することで、これまでリサイクルが困難とされてきた複合素材からの資源回収を可能にした好例といえます。

また、同社は太陽光パネルだけでなく、OA機器のリサイクルネットワークも有しており、幅広い分野での資源循環推進に貢献しています。このように、特定製品に特化した高効率なリサイクル技術を確立し、その適用範囲を広げることは、都市鉱山からの資源回収を促進し、サーキュラーエコノミー実現に不可欠な役割を果たすものとして、今後さらなる活躍が期待されています。

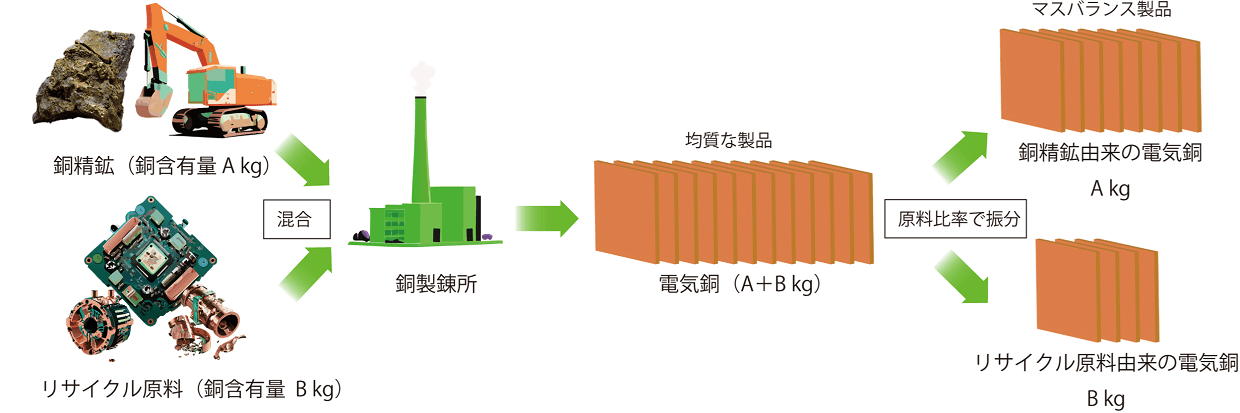

JX金属は、銅のサステナブルな供給体制を構築するため、マスバランス方式を採用した100%リサイクル電気銅の供給を推進しています。100%リサイクル電気銅とは、その名の通り、原料の100%をリサイクル由来の銅スクラップから生産した電気銅を指します。

一般的に、再生材と新規材を混合して製品を製造する場合、製品ごとの再生材含有率を特定するのは困難です。しかし、マスバランス方式では、特定の期間において投入された再生材の総量と製品への割り当て量を会計的に管理することで、「100%リサイクル由来」と認定された電気銅を供給できます。

この方式の導入により、不純物濃度や物性を均質に保ち、再生銅製品の品質のばらつきを最小限に抑えることが可能です。

これにより、顧客は安定した品質の100%リサイクル電気銅を安心して利用でき、サプライチェーン全体での環境負荷低減に貢献しながら、高品位な銅資源の循環を促進しています。

住友金属鉱山では、製錬工程で発生するスラグを有効活用することで、資源循環型社会の実現に貢献しています。

東予工場では、電気銅の製造過程で発生する銅スラグを副産物として再利用しており、銅スラグには約40%の鉄が含まれています。さらに、その約8割はセメントの鉄源として国内外で活用されています。

また、日向製錬所では、ステンレス原料のフェロニッケル製造に伴い発生するフェロニッケルスラグを、副産物として港湾・土木工事用資材に再利用しています。

これらの取り組みは、製錬副産物を無駄なく活用することで天然資源の消費を抑制し、持続可能な素材供給と環境負荷の低減を両立しています。

銅はその優れた電気伝導性、熱伝導性、そして何度でも品質を損なわずにリサイクルできる「永遠の金属」としての特性から、サーキュラーエコノミー推進の中核を担う素材です。

新規採掘と比較してエネルギー消費とCO2排出を大幅に削減できるリサイクル銅は、脱炭素社会の実現に不可欠な役割を果たします。電気自動車(EV)や再生可能エネルギー技術の発展に伴い銅の需要が拡大する中、リサイクル率の向上は資源枯渇対策としても極めて重要です。

一方で、不純物の混入や廃棄物の不適切な処理といった課題も存在します。しかし、高精度な選別・精錬技術の進化や、JX金属の「サステナブルカッパー・ビジョン」、新菱による太陽光パネルからの高効率回収、100%リサイクル電気銅の供給といった具体的な取り組みが進められています。

これらの活動は、環境負荷軽減、新たな雇用創出、企業イメージ向上、そしてカーボンニュートラル推進といった多岐にわたる経済的・環境的メリットをもたらし、持続可能な社会の実現に向けた銅の循環利用の可能性を示しています。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。