地球温暖化や資源の枯渇が深刻化する中、持続可能な社会の実現に向けて「循環型社会」が注目されています。

本記事では、循環型社会の定義やその実現に向けた課題、さらに世界や日本の具体的な取り組み事例を詳しく解説します。

1.循環型社会とは

循環型社会とは、限りある資源を可能な限り再利用・再生し、持続可能な成長を目指す社会のことを指します。近年、資源の消費削減や廃棄物の発生抑制を通じて、循環型社会の実現を推進する動きが世界的に加速しています。

ここでは、循環型社会の定義や関連用語、企業が注目すべき背景について解説します。なお、以下の記事では循環型社会の実現という視点で解説しています。

(1)循環型社会の定義を簡単に解説

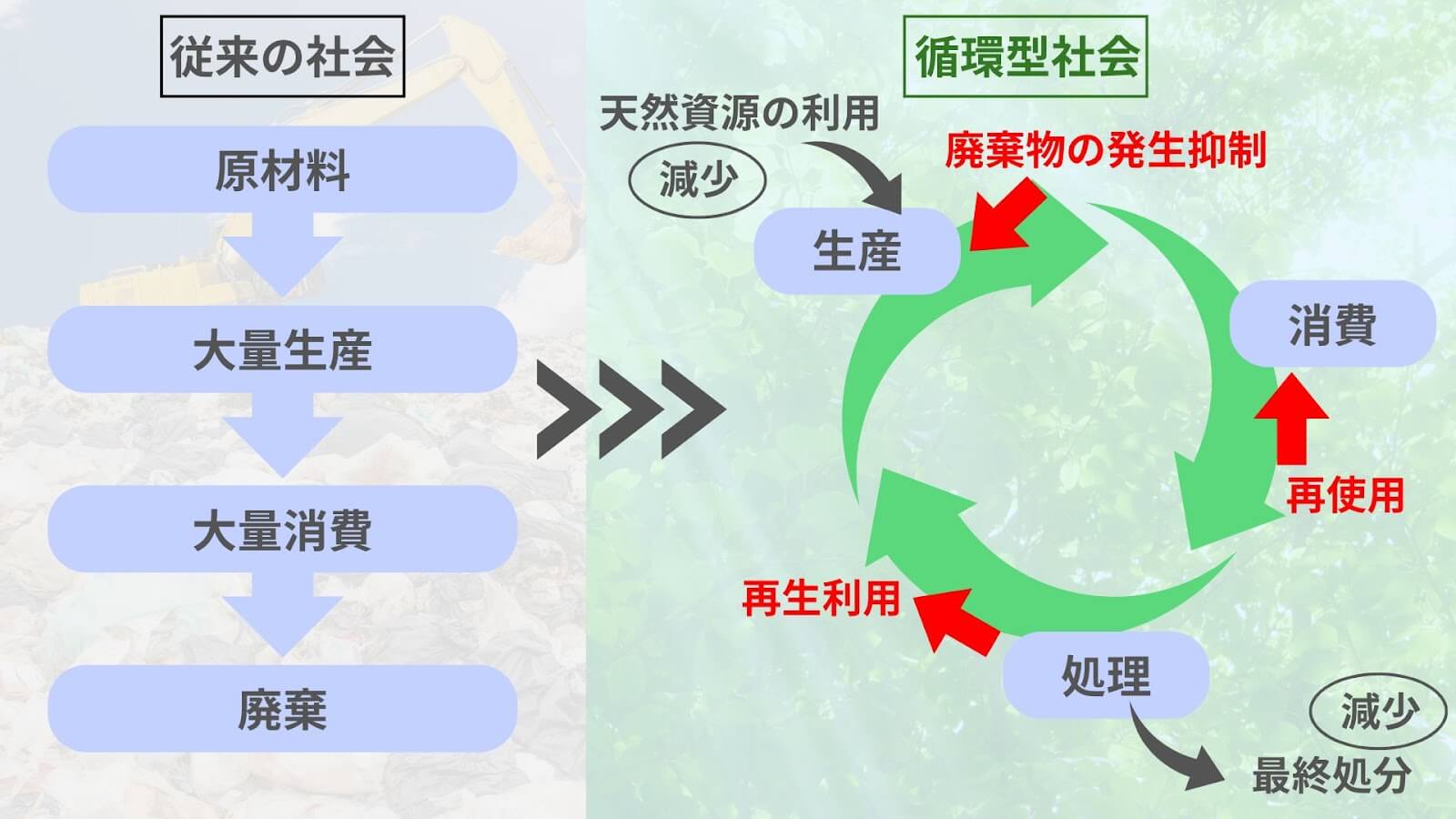

環境省は、循環型社会形成推進基本法によって循環型社会を「廃棄物の発生抑制や資源の循環的な利用、および適正な処分により、天然資源の消費や環境負荷をできる限り減らした社会」と定義しています。

限られた資源を持続的に活用しながら経済活動を維持するためには、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換が求められます。

企業・行政・個人が連携し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進することが、循環型社会の実現につながるとして注目されています。

3Rの取り組みと具体的な内容は、以下のとおりです。

| リデュース(Reduce) | 廃棄物の発生抑制例:製品の軽量化、過剰包装の削減 |

|---|---|

| リユース(Reuse) | 製品や部品を繰り返し使用例:リユースボトル、シェアリングエコノミー |

| リサイクル(Recycle) | 資源として再利用例:ペットボトルの再生利用、都市鉱山の活用 |

企業・行政・個人が連携し、製品設計や原材料調達の段階から廃棄物の発生を抑制し、生産・消費・処理の各プロセスで資源の再利用を推進することが重要です。

こうした取り組みを強化することで、経済活動と環境保全の両立が可能な持続可能な循環型社会の実現に近づきます。

(2)循環型社会の関連用語

ここでは、循環型社会と密接に関わる主要なキーワードを解説します。

| サーキュラーエコノミー | 資源の循環利用を前提とした経済モデル。廃棄物を最小化し、持続可能な社会の構築を目指す |

|---|---|

| 持続可能社会 | 現在の世代が資源を適切に管理しつつ、経済・社会の発展を図り、将来世代の生活基盤を守る社会 |

| ゼロエミッション | 製造やサービス提供において、廃棄物や温室効果ガスの排出ゼロを目指す取り組み |

| 3R | 循環型社会の実現に不可欠な概念。リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)を指す |

| リニアエコノミー | 「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済モデル。サーキュラーエコノミーの対義語 |

(3)循環型社会が注目される理由

循環型社会に対する関心が世界的に高まっています。

その背景には、環境問題や資源枯渇、廃棄物の増加といった課題が深刻化していることが挙げられます。

①環境問題に関する意識の変化

環境省によると、種の絶滅速度は過去1000万年間の平均と比べて数十倍~数百倍に上昇しており、1870年代以降、サンゴ礁の約半分が消失しました。

さらに、熱帯林を中心に年間約470万haの森林が減少しており、気候変動や生態系の崩壊リスクが高まっています。

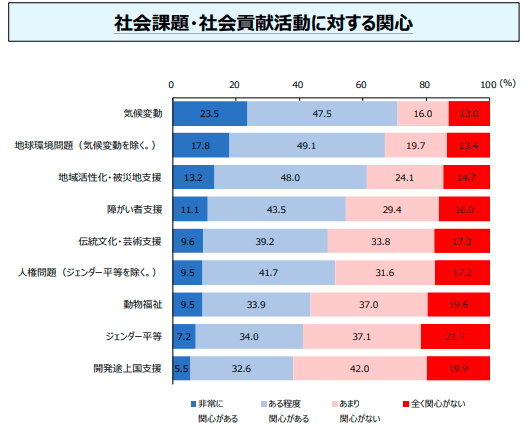

こうした環境問題の深刻化に伴い、企業や消費者の意識も変化しており、消費者庁による令和6年度第3回消費生活意識調査結果によると、気候変動や地球環境問題に関心があると回答した人は約7割にのぼります。

引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/meeting_materials/assets/consumer_education_cms201_241120_005.pdf

このような意識の変化により、企業はESG(環境・社会・ガバナンス)経営を重視し、資源の持続可能な活用や脱炭素への取り組みを強化することが求められています。

環境対応の遅れは、ブランド価値や市場競争力の低下につながる可能性があり、持続可能な社会の実現に向けた取り組みは今後ますます重要になるでしょう。

②資源枯渇への不安

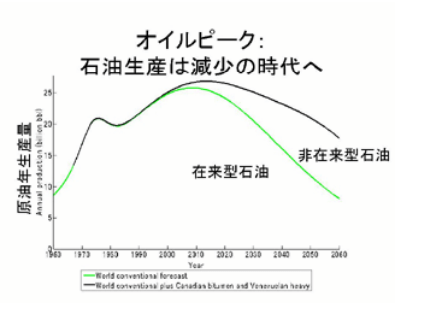

世界的な人口増加と経済発展に伴い、石油や金属といった資源の消費量は急速に拡大しています。新興国の台頭により資源の需要はこれまで以上に高まっており、限りある天然資源の持続的な利用が大きな課題となっています。

採掘技術の向上によって一定の供給は維持されているものの、多くの資源は採掘のピークを迎えつつあり、将来に対する不安が高まっています。

日本はエネルギーや鉱物資源の大部分を輸入に依存しており、資源産出国の地政学的リスク(政情不安・輸出規制など)が企業活動や生活に直接影響を及ぼす可能性があります。

そのため、資源の有効活用を推進する循環型社会への移行が、経済の安定性確保の観点からも重要視されています。

③世界的な廃棄物の増加

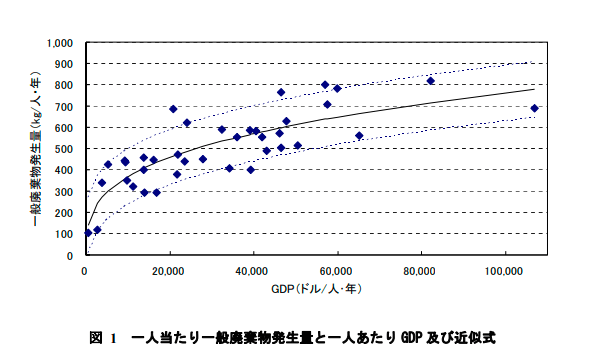

上記の図のように、一人当たりのGDPが上昇するほど一人当たりの一般廃棄物発生量も増える傾向が指摘されており、消費の拡大が廃棄物の増加に直結していることを示しています。

2000年時点での世界の総廃棄物発生量は約127億トンと推定され、そのうち都市ごみは約16億トン、産業廃棄物は約111億トンに達していました。

さらに、2050年には世界の廃棄物発生量が約270億トンに増加し、2000年の約2.2倍に達すると予測されています。この急増は、特にアジアやアフリカなどの新興国において顕著であり、適切な廃棄物処理が追いつかない可能性が指摘されています。

こうした問題を解決するには、廃棄物そのものを減らす取り組みとともに、循環型社会への移行が不可欠です。持続可能な都市づくりや国際的な協力を強化し、世界全体として資源の有効活用を進めることが求められています。

2.循環型社会の実現に対する課題と解決策

循環型社会の実現に向けた課題には、廃棄物の最小化や製品設計の見直しなどがあります。ここでは、循環型社会へと移行するための課題と解決策について解説します。

(1)廃棄物の最小化

廃棄物の発生を抑えるには、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進のうちリデュース(Reduce)の徹底が重要であり、次のような取り組みが有効です。

| 製造段階での廃棄抑制 | 過剰包装の削減、資源効率の向上 |

|---|---|

| 製品寿命の延長 | 長持ちする素材の使用、修理しやすい設計 |

| シェアリングサービスの活用 | シェアオフィスやカーシェアリングの普及 |

廃棄物の最小化は、企業のコスト削減やブランド価値向上にもつながります。こうした取り組みを拡大することで、持続可能な循環型社会の実現に近づくことが期待されています。

(2)消費者の購買行動などの変革

近年、エシカル消費の考え方が広がりつつあります。環境負荷の少ない製品やサービスを選択することで、資源の循環利用が促進されます。具体的な取り組みとして、以下のような行動が注目されています。

| リペア(修理)を優先する消費行動 | スマートフォンや家電を修理して長く使う |

|---|---|

| 不要なものを買わない選択 | ミニマリスト志向、サブスクリプションの活用 |

| 詰め替え・リフィル製品の利用 | 洗剤や化粧品の詰め替えパック、量り売りの活用 |

これらの行動は、消費者が個人レベルで実践しやすく、企業側の取り組みとも密接に関連しています。特に「リペア文化の復活」は、長寿命の製品開発と合わせて企業の持続可能なビジネスモデルとしても注目されています。

(3)製品設計の見直し

従来の製品は、短期間での買い替えを前提に設計されているものが多く、結果として大量の廃棄物を生み出してきました。

このような「計画的陳腐化(プランド・オブソレセンス)」の問題が指摘される中、長期利用や修理が可能な設計への転換が求められています。製品設計の見直しの一例として、以下の取り組みがあります。

| 耐久性の高い素材を採用 | 高強度プラスチックや再生アルミニウムなどの素材を採用 |

|---|---|

| 修理・パーツ交換が容易なモジュール設計 | バッテリー交換可能なスマートフォン、分解・修理可能な家電など |

| 企業が修理・メンテナンスサービスを提供 | 欧州の「修理する権利(Right to Repair)」法制化 |

単一素材を多く使用することで再生利用を容易にする設計が求められており、プラスチック製品における単一樹脂の採用や、ねじ止めによる簡単な分解構造の導入が進んでいます。

このような製品設計の見直しは、企業にとっても回収コストの削減や資源調達リスクの低減につながり、長期的な競争力強化にも貢献します。

環境負荷を抑えながら経済成長を維持するデカップリングの実現に向けて、製品設計の革新は今後さらに重要となるでしょう。

3.循環型社会に対する世界の流れ

世界各国で循環型社会の実現に向けた取り組みが進められています。

ここでは、アメリカ、EU、中国における循環型社会に対する具体的な事例を紹介します。

(1)アメリカでの取り組み

アメリカでは、廃棄物の削減とリサイクルの促進に向けた政策が進められており、2021年には米国環境保護庁(EPA)が「国家リサイクル戦略」を発表し、リサイクルの効率化と廃棄物の削減を目指す方針を打ち出しています。

この戦略の目的は、リサイクルの効率化と廃棄物削減の推進であり、以下の取り組みが重点的に進められています。

| リサイクルシステムの強化 | 廃棄物分別のデジタル化、スマートソーティング技術の導入 |

|---|---|

| リサイクル可能な原材料の増加 | 再生プラスチックの活用拡大、企業によるサーキュラーエコノミー推進 |

| 拡大生産者責任(EPR)の導入検討 | 企業に対し、製品のライフサイクル全体に責任を持たせる仕組み |

| 消費者のリサイクル意識向上 | 教育プログラムの充実、リサイクルラベルの統一化 |

具体的には、リサイクル市場の改善やリサイクル可能な原材料を用いた製品の増加、リサイクル過程で生じる環境汚染の減少などに尽力し、2030年までに固形廃棄物のリサイクル率を50%に到達させることを目標としています。

(2)EUでの取り組み

EUは循環型社会の実現において世界をリードするエリアの一つであり、2020年に策定された「新循環経済行動計画」では、循環型社会を目指すための規制や施策がまとめられています。

具体的な施策として、以下の目標が掲げられています。

| 施策 | 目標 |

|---|---|

| 包装材のリサイクル率向上 | 2030年までにすべての包装材をリサイクル可能にする |

| 一般廃棄物の削減 | 2030年までに食品廃棄物と繊維廃棄物を半減する |

EUは、これらの取り組みを通じて「リニアエコノミー(大量生産・大量消費型社会)」からの脱却を図り、資源の最大限活用と経済成長の両立を目指しています。

(3)中国での取り組み

中国では、急速な経済成長に伴う環境問題の深刻化を受け、2009年に「循環経済促進法(Circular Economy Promotion Law)」を施行し、国家戦略として循環型経済の導入を進めています。

上海市では、2027年までに市内全域でリサイクルシステムを整備する計画が発表され、以下の施策が進められています。

| 資源回収拠点の拡充 | 市内800カ所に資源を有償で回収する拠点を設置 |

|---|---|

| 資源整理・運搬施設の増設 | 50カ所の整理・運搬施設を設置し、リサイクルの効率向上を図る |

| 主要な再生資源の回収率向上 | 電化製品やプラスチック廃棄物の回収率を高め、2030年までに85%以上に引き上げることを目標としている |

このように、中国では法整備と都市レベルでの具体的な施策を組み合わせることで、廃棄物削減と資源循環の仕組みを確立し、循環型社会の実現を目指しています。

4.日本企業における循環型社会の取り組み事例

ここでは、日本企業における循環型社会の取り組み事例を紹介します。

(1)環境配慮型オフィス家具の導入

明治安田生命保険は、事業活動におけるプラスチックの使用を減らす取り組みを促進しており、オフィスの備品や事務用品を環境に配慮したものに切り替え、廃棄物や二酸化炭素の排出を抑えています。

2024年には本社ビルにおける老朽化したオフィスチェア2,100脚をカーボン・オフセット製品に切り替えました。

製品の製造や輸送、廃棄の際に発生する二酸化炭素を他の環境保護活動で埋め合わせるカーボン・オフセット製品を導入したことにより、合計で159トン分の二酸化炭素の排出が抑えられました。

同社では他にも、使用済み什器のリサイクルやプラスチック製ファイルの使用の見直しなどを実施し、持続可能な社会づくりに貢献しています。

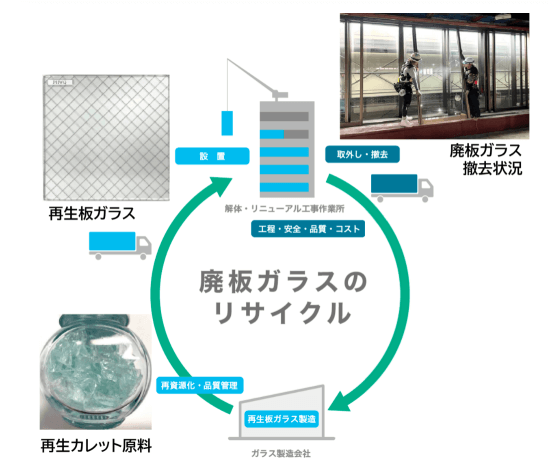

(2)廃板ガラスの再資源化に関する実証試験

廃板ガラスはリサイクル可能な素材であるにもかかわらず、経済的な理由や再生ガラスの品質管理方法などの理由により現状ほとんど再資源化されていませんが、大成建設とガラスメーカーのAGCは、建設現場から排出される廃板ガラスの再資源化に関する実証試験を実施しています。

ガラスを粉砕し特殊加工を施すことで建材として再利用することを試みる今回の実験内容が実装できれば、これまでのガラス製造にかかる二酸化炭素の排出量を大幅に減らすことが可能です。

廃棄物の資源化技術は今後建設業界全体に広がる可能性があり、他の企業との連携によってさらなるリサイクル技術の発展が期待されています。

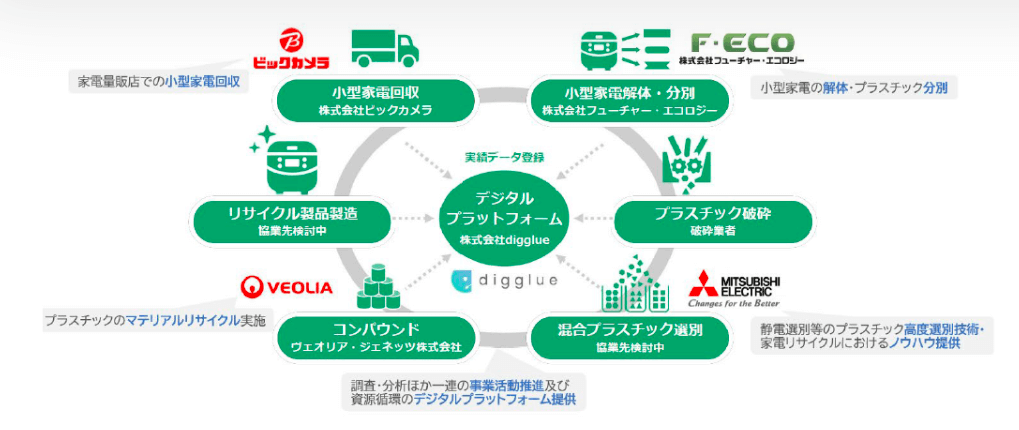

(3)廃プラスチック再資源化の加速

三菱電機をはじめとする複数の企業では、小型家電由来の廃プラスチックの再資源化を加速させる取り組みを行っています。

同社は炊飯器の回収から再資源化までの一連の流れに挑戦し、実装に向けた課題を分析し、適切な分別技術の確立や異なる材質のプラスチックを効率的にリサイクルする方法の開発といった具体的な課題を明確化しています。

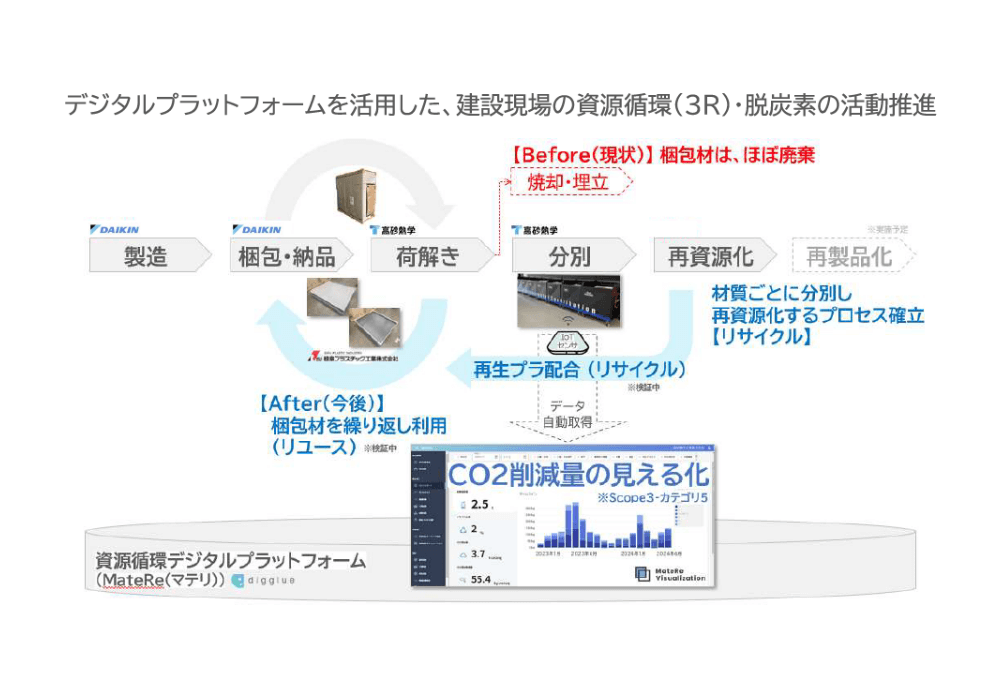

(4)建設現場の3R・脱炭素を推進

大手エンジニアリング会社の高砂熱学工業をはじめとする複数の企業では、建設現場でのプラスチック廃棄物を減らし、環境への負担を軽くする取り組みを行っています。

現在、多くの建設現場ではプラスチック廃棄物が十分に分別されずに埋立・焼却が行われています。この問題を解決するため、IoT技術を使って廃棄物の量を正確に測定し、5つの素材に分ける分別方法を確立しました。

また、建築現場の3R・脱炭素を図るため、廃棄物の情報や二酸化炭素の削減量を見える化して記録するデジタルプラットフォームの構築にも力を入れています。

さまざまな角度から循環型社会の実現を目指す姿勢は、持続可能な建設業のあり方を模索する上で重要な取り組みといえます。

5.企業における循環型社会の実現に向けたステップ

ここでは、循環型社会を実現するために企業が取り組むべきステップを解説します。

(1)社内での意識改革

社内での意識改革を進めることで、環境配慮を前提とした業務プロセスが自然と根付き、組織全体での循環型社会への貢献度が高まります。

そのためには、経営層が明確なビジョンを示し、循環型社会の実現に向けた方針を企業戦略として打ち出すことが不可欠です。具体的には、以下のような取り組みが有効です。

| 環境配慮を企業方針に組み込む | 経営戦略や行動指針に循環型社会への取り組みを明記し、社内外に発信する |

|---|---|

| 環境目標の設定と評価 | 事業部ごとに具体的な数値目標(廃棄物削減率、リサイクル率向上など)を設定し、達成度を評価する仕組みを整える |

| インセンティブの導入 | 環境に配慮した行動を評価し、社員のモチベーション向上につなげる制度を設計する |

社内研修の実施も効果的な手段の一つです。環境問題や資源循環の重要性についてインプットする機会を設けることで、従業員が持続可能な業務のあり方についての理解を深められます。

(2)サプライチェーン全体で連携

原材料の調達から製造、流通、販売、廃棄に至るまでの各段階で持続可能な仕組みを構築することで、環境負荷を抑えつつ、経済活動を持続可能な形で継続することが可能になります。

特に、以下のような取り組みが重要です。

| 原材料の調達 | ・再生可能な資源の活用や環境に優しい素材の選定 ・再生プラスチックやリサイクル金属の利用を拡大 |

|---|---|

| 製造段階 | ・廃棄物の最小化とエネルギー効率の向上 |

| 流通・配送 | ・過剰包装を削減し、環境に配慮した梱包材を採用 ・物流の効率化やEVトラックの導入により、配送時の二酸化炭素(CO₂)排出量を抑える |

| 販売後の対応 | ・使用済み製品の回収・リサイクルシステムを構築 |

サプライチェーン全体で連携し、循環型社会に向けた取り組みを強化することは、企業の競争力強化にもつながります。

環境配慮を前提としたサプライチェーン構築は、取引先や消費者からの信頼向上にも貢献し、企業の持続可能な成長を後押しするでしょう。

(3)パートナー企業と協力

循環型社会の推進には、業種を超えた企業間の協力が不可欠です。異なる分野の企業がそれぞれの強みを活かしながら資源の循環利用を進めることで、より大きな効果が期待できます。

近年では、製造業者とリサイクル事業者が協力し、使用済み製品の回収・再資源化を進める取り組みが広がっています。

例えば、家電メーカーが使用済み製品の回収拠点を設置し、リサイクル業者と連携して部品の再利用を促進することで、廃棄物の削減が実現できます。

循環型社会への取り組みを単独で進めることには限界があるため、パートナー企業と協力し、持続可能なビジネスモデルを確立することで、環境負荷の低減と経済活動を両立させることが可能になります。

6.まとめ

循環型社会の実現は環境負荷を減らせるだけでなく、事業の長期的な継続にも寄与します。

世界各国で進められている政策や国内企業の事例を参考にしながら、自社に適した取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。