多くの企業が二酸化炭素(CO₂)削減に向けた取り組みを強化しており、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入や生産プロセスの見直し、カーボンニュートラル製品の開発など、さまざまな施策が進められています。

また、環境規制の強化やESG投資の拡大により、企業のCO₂削減努力は競争力の向上にも直結する場合があります。

本記事では、二酸化炭素削減に積極的に取り組む企業の事例や最新の技術開発動向について詳しく解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

1.企業における二酸化炭素削減の重要性

企業における二酸化炭素削減が求められる理由は、CO₂排出の割合やその影響力が関わっています。

具体的には、以下のとおりです。

| 企業活動がCO₂排出の大部分を占めている | 企業の経済活動は膨大なCO₂を排出するため、削減の影響が大きい |

|---|---|

| 持続可能な変革を推進できる | サプライチェーンや消費者にも影響を与え、社会全体の脱炭素化を加速できる |

| 企業価値を向上できる | 環境規制の強化やESG投資の拡大により、CO₂削減に取り組む企業は市場競争力が高まり、ブランド価値や投資家の評価向上につながる |

(1)地球温暖化と温室効果ガスの概要

ここでは、地球温暖化の基本的な仕組みや、温室効果ガスとの関係について解説します。

①地球温暖化の概要

地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスの増加により、地球全体の平均気温が上昇する現象を指します。

この現象は、産業活動やエネルギー消費の増加に伴うCO₂排出の増大が主な原因であり、企業の経済活動とも深く関わっています。

近年では、環境規制の強化やESG投資の拡大により、企業にも積極的な対策が求められるようになっています。

②地球温暖化のメカニズム

地球温暖化が進行すると、以下のようなさまざまな環境や社会への影響が懸念されます。

| 海面上昇 | 氷河や極地の氷が溶け、沿岸地域が水没するリスクが高まる |

|---|---|

| 生態系の変化 | 気温上昇によって動植物の生息域が変化し、生態系のバランスが崩れる |

| 人々の健康被害 | 熱中症のリスク増加や、感染症の拡大につながる可能性がある |

| 自然災害の激化 | 台風や豪雨、干ばつなどの気象災害がより頻繁かつ深刻になる |

このような影響を防ぐためには、地球温暖化の原因を正しく理解し、CO₂削減や再生可能エネルギーの活用など、環境への負荷を軽減する取り組みを進めることが重要です。

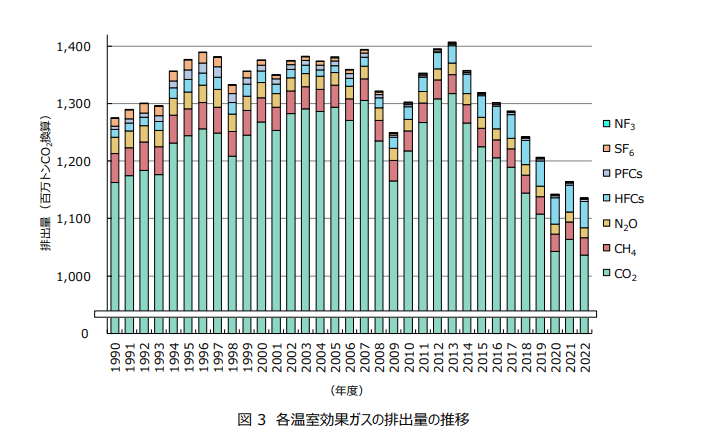

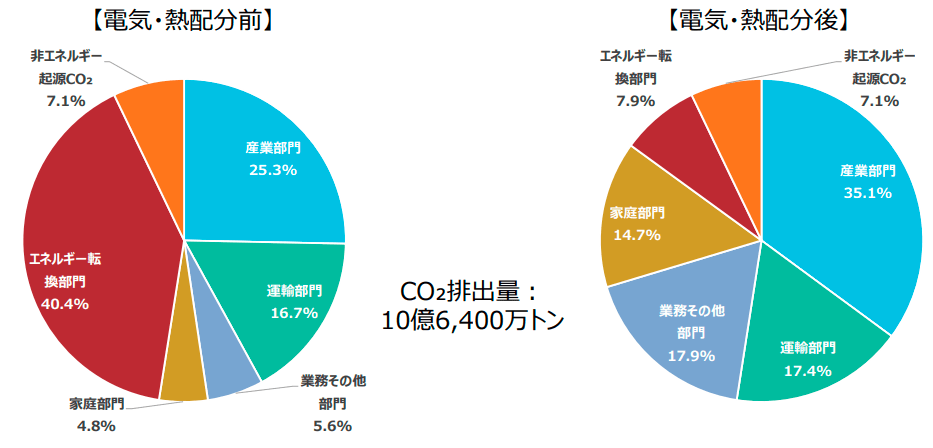

(2)日本の温室効果ガスの排出量と内訳

日本における温室効果ガスは、主に以下の7種類に分類されます。

- 二酸化炭素(CO₂)

- メタン(CH₄)

- 一酸化二窒素(N₂O)

- ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)

- パーフルオロカーボン類(PFCs)

- 六ふっ化硫黄(SF₆)

- 三ふっ化窒素(NF₃)

以下の表が示すように、温室効果ガスの中でも二酸化炭素(CO₂)が最も大きな割合を占めています。

CO₂は、産業活動、交通、発電などさまざまな分野で排出され、その影響は極めて大きいとされています。そのため、日本の温室効果ガス排出量を削減するには、まずCO₂の排出抑制に重点的に取り組むことが重要となります。

参考:環境省(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html?utm_source=chatgpt.com)

(3)企業活動における二酸化炭素排出の要因

二酸化炭素の排出量の半数を占めているのが、産業部門で全体の約半数を占めており、その中でも9割以上が製造業からの排出となっています。

製造業を中心にCO₂排出量は減少傾向にありますが、今後さらなる削減を進めるためには、再生可能エネルギーの活用や、低炭素な生産プロセスの導入が不可欠となっています。

2.企業に二酸化炭素削減が必要な理由

企業が二酸化炭素削減を進めることで、全体の二酸化炭素排出量の削減が期待できます。ここでは、企業に二酸化炭素削減が必要な理由を解説します。

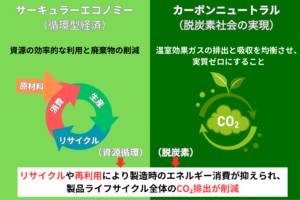

(1)カーボンニュートラルによるビジネス機会と成長戦略

日本政府は2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げ、企業にも積極的な対応を求めており、環境省や経済産業省も積極的な脱炭素経営を推進しています。

また、カーボンニュートラルを経営戦略に組み込むことで、以下のようなビジネス上のメリットが期待できます。

| 企業価値・ブランドイメージの向上 | ・環境意識の高い消費者 ・投資家からの支持を獲得し、市場での競争力を強化 ・ESG投資の拡大により、環境対応を積極的に行う企業が資金調達の面で優位に |

|---|---|

| 競争力の向上と新たなビジネス機会の創出 | ・低炭素製品 ・サービスの開発や新市場の開拓が可能になる ・環境基準を満たすことで優良企業との取引機会の増加が期待できる |

| コスト削減と業務効率の向上 | ・長期的な運用コストを削減が期待できる ・生産効率や資源活用の最適化につながる場合がある |

カーボンニュートラルへの対応は、単なる環境対策ではなく、企業の持続的成長や競争力強化に直結する経営戦略です。

今後、脱炭素社会への移行が加速する中で、早期に取り組む企業が市場優位性を獲得できるでしょう。

(2)ESG経営と二酸化炭素削減の関係

短期的な利益の追求だけでなく、環境や社会への配慮、健全な管理体制の構築を通じて、長期的な企業価値を高めることを目的としています。

二酸化炭素(CO₂)削減はESG経営において、特に重要視される環境への取り組みの一つであり、企業がCO₂削減に取り組むことで、ブランドイメージ・企業価値の向上などが期待できます。

ESG経営を取り入れることは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、競争力を高める重要な要素となります。

今後、持続可能な経営を目指す上で、CO₂削減を含む環境対策の強化は不可欠といえるでしょう。

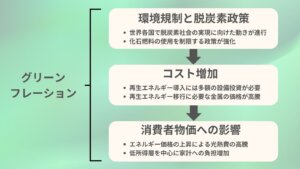

(3)グリーンフレーションと企業のリスク管理

グリーンフーレションとは、環境への配慮を意味する「グリーン」と、物価の継続的な上昇を意味する「インフレーション」を組み合わせた言葉です。

これは、二酸化炭素(CO₂)削減や地球温暖化対策の推進に伴い、再生可能エネルギーや環境対応型設備の導入コストが上昇する現象を指します。

グリーンフレーションが進行すると、予測していたコストを上回る可能性があり、財務負担の増加につながるため、企業にはこれに対して慎重な対応が求められます。

具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

| コストの予測と分析 | 将来的なエネルギーコストや設備投資の変動を想定し、長期的な財務計画を策定する |

|---|---|

| 技術革新への投資 | より効率的な脱炭素技術を活用し、コスト上昇の影響を最小限に抑える |

| 段階的な導入計画 | 一度に大規模な投資を行うのではなく、市場動向を見極めながら計画的に進める |

企業がグリーンフレーションを適切に管理することで、環境対応と経営の安定を両立し、競争力の向上にもつなげることができます。

(4)国際的な環境規制と企業への影響

環境規制とは、環境汚染の防止や生態系の保護を目的に、政府や国際機関が定める法律やルールの総称です。近年は、温室効果ガス(GHG)排出削減や大気汚染対策、生態系保護を重視する規制が強化されています。

企業が環境規制に対応することは、CSR(企業の社会的責任)の観点から評価されるだけでなく、経営リスクの軽減や市場競争力の向上にもつながります。

一方で、規制に対応しない企業は、カーボンプライシング(炭素税・排出権取引など)によるコスト負担や市場からの信頼低下もリスクを抱えることになるでしょう。

ここでは主な環境規制と国際的な枠組みとして、炭素税とパリ協定を解説します。

①炭素税

炭素税は、二酸化炭素(CO₂)排出量に応じて課税される環境税であり、温暖化対策の一環として導入された仕組みです。

化石燃料の使用量に応じて課税され、省エネルギー技術の促進や再生可能エネルギーへの移行を後押ししています。

日本の炭素税は、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料に対して課税され、企業や家庭の負担となるものの、欧州のように排出量そのものに直接課税する方式とは異なります。

今後、日本でも炭素税の強化や排出権取引制度(ETS)の拡充が議論されています。

炭素税の導入は、企業や消費者の行動を変え、低炭素社会の実現を加速させる手段であり、今後の税制改正や国際的な動向にも注目が集まっています。

参考:地球温暖化対策のための税|環境省

②パリ協定

パリ協定とは、2020年以降の温室効果ガス削減を目的とした国際的な枠組みです。

「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」を目標とし、先進国・途上国を問わず、すべての国が目標達成のために取り組むことが求められています。

日本では、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル宣言」 を発表し、再生可能エネルギーの推進や脱炭素技術の開発など、温室効果ガス削減に向けた取り組みが加速しています。日本政府や企業は、水素エネルギーの活用、電気自動車(EV)の普及、省エネ技術の導入などを進め、持続可能な社会の実現を目指しています。

政府だけでなく、多くの企業が脱炭素社会への対応を経営戦略に組み込み、新たな市場機会を創出しています。今後、日本のカーボンニュートラル戦略がどのように進化していくか、注目されています。

参考:パリ協定|外務省

3.日本企業等の二酸化炭素削減に向けた取り組み事例21選

ここからは、日本企業の二酸化炭素削減に向けた取り組み事例を解説します。

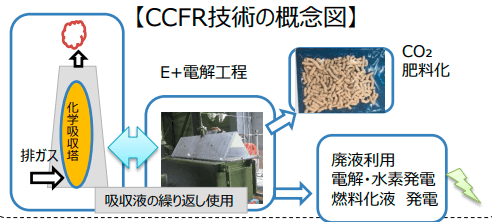

(1)株式会社Eプラス

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

株式会社Eプラスは、独自の技術によってCO₂の低コスト資源化を実現しています。

また、CO₂吸収液を電気分解する独自技術を活用し、低コスト設備の開発を進めています。さらに、2030年までにCO₂削減のランニングコストをゼロにすることを目標に掲げており、このシステムによって年間500万トン以上のCO₂削減が見込まれています。

本システムでは、水素発電や燃料発電を活用することで化石燃料の使用を大幅に削減できます。その相乗効果によって、システム全体で年間1000万トン以上のCO₂削減が期待されています。

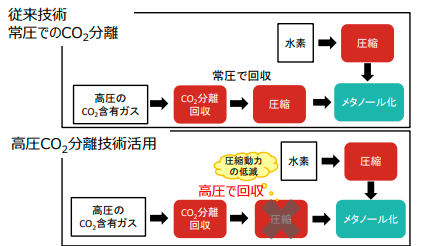

(2)川崎重工業株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

川崎重工業株式会社では、COP21以降の低炭素社会への移行に向け、高圧CO₂を化学品に変換する技術の開発を進めています。

この技術では、化学工場や天然ガス田などの高圧CO₂排出源から、高圧を維持した状態でCO₂を回収 します。回収した高圧CO₂を、再生可能エネルギー由来の水素と反応させ、メタノールなどの化成品を合成するプロセスに利用 し、低コストで二酸化炭素排出量の少ない化成品の生産を可能にしました。

さらに、CO₂の圧縮動力を削減することで、従来よりも効率的な化成品合成を実現しています。本技術を活用することで、年間50万トンのCO₂削減が見込まれており、国内メタノール需要の一部を代替できる可能性があります。

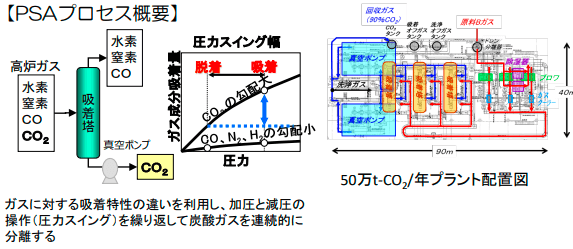

(3)JFEスチール株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

JFLスチール株式会社は、製鉄所の高炉から排出されるCO₂の分離回収技術の開発に取り組んでいます。 革新的製鉄プロセス「COURSE50」の一環として、PSA(圧力スイング吸着)法を活用したCO₂分離回収の実用化を進めています。

試験運転の結果、PSAプロセスの効率化により電力原単位130kWh/t-CO₂を達成し、炭酸ガス回収コストを2,000円/t-CO₂以下に抑えることに成功 しました。

今後は、2030年以降にCCS(炭素回収・貯留)を導入し、製鉄所のCO₂排出量を20%削減することを目指しています。

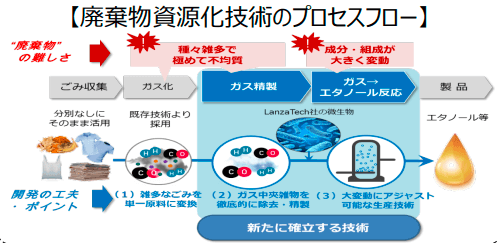

(4)積水化学工業株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

積水化学工業株式会社は、焼却処分されている廃棄物の資源化を目指し、廃棄物由来のCO₂やH₂を原料としてプラスチック原料などの基幹化学品を製造するプロセスを開発しました。

このプロセスでは、廃棄物をガス化してCO/H₂を生成し、微生物のガス発酵を活用してエタノールなどの資源を合成 します。さらに、副生するCO₂をグリーン水素でCOに転換し、エタノールからエチレンやブタジエンを合成する技術の開発も進めています。

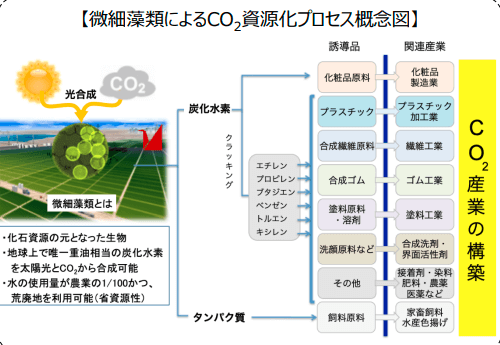

(5)株式会社ちとせ研究所

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

株式会社ちとせ研究所では、二酸化炭素を新時代の資源として捉え、微細藻類を用いたCO2の資源化プロセス技術の開発をおこないました。

太陽エネルギーを用いた微細藻類から炭化水素を生産する技術や、微細藻類からの炭化水素を回収する技術などを開発しており、2050年には開発したプロセスを用いて製品を製造した場合、約1,000万トンの二酸化炭素削減効果が見込まれています。

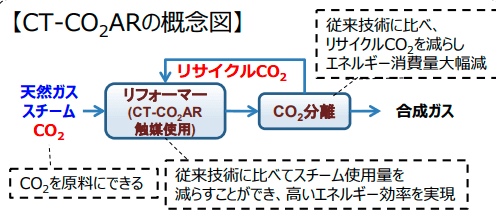

(6)千代田化工建設株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

千代田化工建設株式会社は、利用されていないガス田の二酸化炭素や、工業プロセスから排出される二酸化炭素を有効活用する技術の開発に取り組みました。

その結果、CO₂を活用した高効率な合成ガス製造技術を開発し、実用化を実現しました。

この技術では、カーボン析出耐性の高い触媒を採用することで、スチームの使用量を削減しながら、より多くのCO₂を資源化 できます。2009年から実証運転を行い、2014年以降は国内の化学メーカーにおいて安定稼働しています。

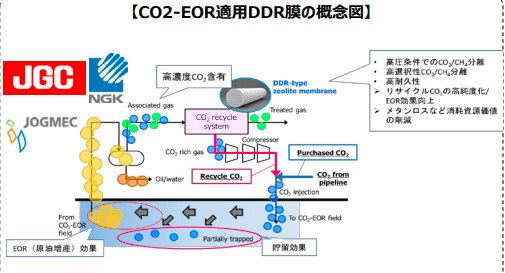

(7)日本ガイシ株式会社・(独)石油天然ガス金属鉱物資源機構・日揮株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

日本ガイシ株式会社、(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構、日揮株式会社は、高圧条件下でのCO₂/CH₄の分離技術やDDR膜プロセスの実用化を目指し、CO₂-EORプロジェクト向けのDDR膜の実証試験を実施しました。

開発されたDDR膜(ゼオライト膜)は、リサイクルCO₂の昇圧動力削減、ガス分離ロスの低減、設備維持コストの削減により、プロジェクトの経済性向上に貢献すると期待されています。

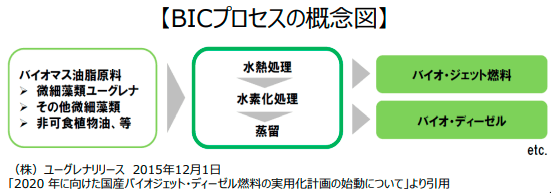

(8)株式会社ユーグレナ・千代田化工建設株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

株式会社ユーグレナと千代田化工建設株式会社は、二酸化炭素有効利用技術として、光合成により二酸化炭素を吸収するバイオマスの利用に注目し、その手段としてバイオジェット・ディーゼル燃料の製造実証実験をおこないました。

2020年までに実証プラントで製造したバイオ燃料を陸・海・空における移動体に導入することを目標とし、2025年までに年間25万KL規模で経済性を有する商業生産体制を整えることを目指しています。

本技術で得られたバイオ燃料に置き換えることで、年間約50万トンの二酸化炭素削減効果が期待できます。

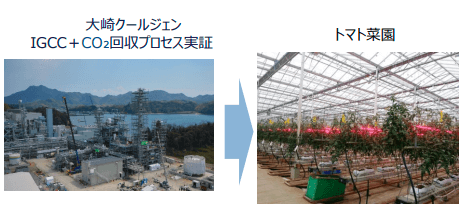

(9)電源開発株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

電源開発株式会社は、植物の生育に欠かせない二酸化炭素を、石灰火力発電所から回収した二酸化炭素原料を供給源とし、市販のCO2と同等の効果が得られることを実証する試験をおこないました。

石炭ガスから規格に沿ったCO2品を製造し、国内の園芸施設のCO2施肥のポテンシャル向上が期待されています。

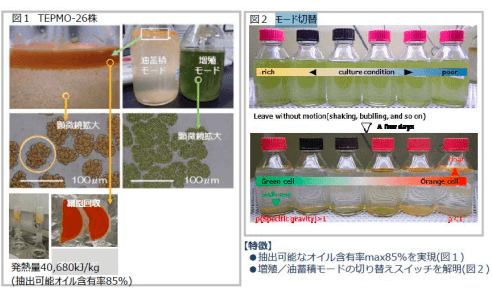

(10)東京電力ホールディングス株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

東京電力ホールディングス株式会社は、微細藻を使用したバイオ燃料に注目し、化石燃料価格と競合できる大幅なコスト低減の実現を目指した研究開発をおこないました。

増殖性の向上や生産コスト低減に向けて、自主研究やプロと合流しての実証実験をおこない、2030年に年間約1.1万トンのnet-CO2吸収効果が見込まれています。

(11)東ソー株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

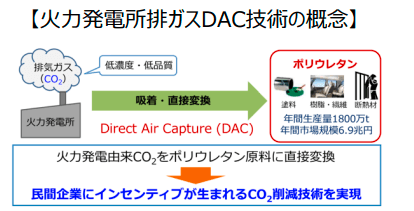

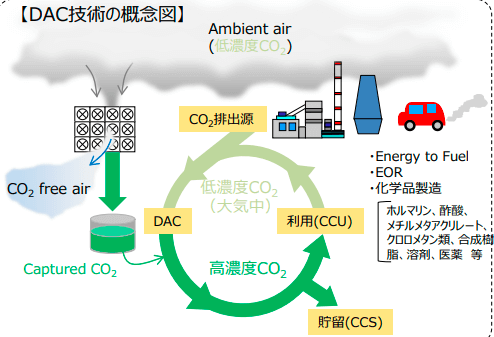

東ソー株式会社は、火力発電所の排気ガスに含まれる低濃度・低品質のCO₂を前処理せずに直接回収し、産業界のニーズが高いポリウレタン原料(MDI)に変換するDAC技術を開発しました。

この技術により、CO₂の地産地消を可能にする新たなプロセスが構築されました。

また、ポリウレタン原料(MDI)の製造法をすべて本技術に置き換えた場合、2050年時点でのCO₂固定量は年間500万トンと推計されています。

(12)東レ株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

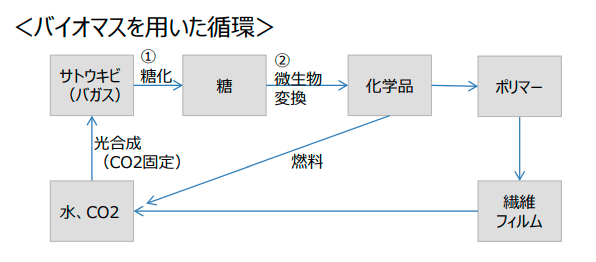

東レ株式会社は、植物の非可食部分を活用し、バイオマス資源化に取り組んでいます。 具体的には、サトウキビ搾汁後のバガスをセルロース糖に変換する技術や、製糖残渣である廃糖蜜からエタノールを生産するプロセスを開発しました。

また、水処理分離膜技術を活用し、高品質な化学品の製造とエネルギー消費の削減を実現しました。バイオマスはCO₂と水を原料に成長するため、カーボンニュートラルの特性を持ち、大気中のCO₂を増加させません。

さらに、廃糖蜜からエタノールを生産する際に膜利用発酵プロセスを適用することで、従来のバッチプロセスと比較して収率が20%向上し、14%のCO₂削減効果が見込まれています。

(13)中国電力株式会社・出光興産株式会社・国立大学法人広島大学

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

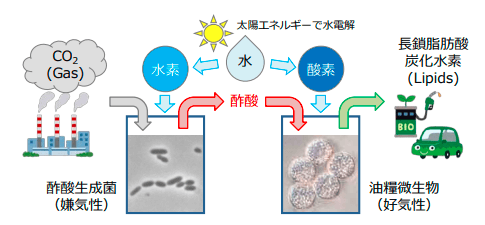

中国電力株式会社・出光興産株式会社・国立大学法人広島大学は、暗所で高速・高密度培養が可能な複数の微生微生物を組み合わせた複合発酵法を確立し、発電排出ガスから燃料や化成品の原料油脂を生産することにより、二酸化炭素を再資源化する新規バイオプロセスの開発をしました。

本技術の実用化を目指す2030年に40万トンの燃料油が生産された場合、原料である二酸化炭素の再資源化量は112万トンに達すると見込まれます。

また、出願済み国際特許の活用により、中国などで急増する火力発電所からの排出ガスに当技術を適用できてな、世界標準技術としてのグローバルな展開も期待されます。

(14)株式会社IHI

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

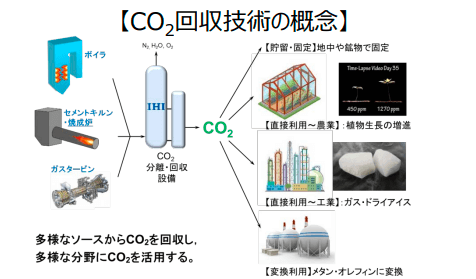

株式会社IHIでは、化石燃料を燃料とする火力発電所や、化石燃料を原料とする化学プロセス、廃棄物処理施設などで排出されるCO₂の削減に取り組んでおり、カーボンリサイクルの実現に向けて、プラントから排出されるCO₂を効率的に回収する技術の最適化や安全性の確認を進め、実用化を目指しています。

2030年までに電力部門のCO₂排出量の10%を回収することを目標としており、年間3,600万トンのCO₂削減効果が期待されています。

(15)日本製鉄株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

日本製鉄株式会社では、CO₂を還元ガスとして再利用する技術の開発に取り組んでいます。

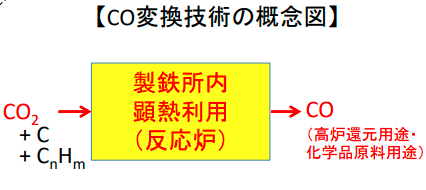

高炉では、炭素系還元ガス(COやH₂)を用いて鉄鉱石を還元する過程で、大量のCO₂が発生します。 そこで、製鉄所内の高温の顕熱や廃熱を活用し、高炉ガス中のCO₂を、Cとのブドアール反応やタールなどの炭化水素とのCO₂改質反応によってCOに変換し、高炉用還元ガスとして循環・再利用することでCO₂の排出を削減します。

この技術では、CO₂からCOへの変換率を30%以上とすることを目標にしており、2050年までに全国で200万〜300万トンのCO₂削減を目指しています。

(16)産業技術総合研究所・日本製鉄株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

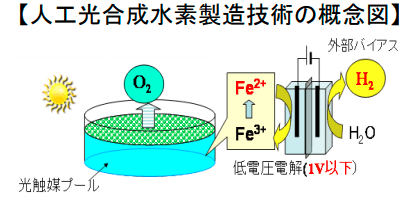

産業技術総合研究所と日本製鉄株式会社は、鉄鉱石の還元時にCO₂排出が不可避である中、水素を活用した還元プロセスを構築することで、ゼロカーボン・スチールの実現が可能になると考えています。

従来の水素製造は化石燃料を使用するため、CO₂の排出が避けられませんでした。 しかし、本研究では人工光合成技術を活用し、低い電圧で水を分解することで、CO₂排出の少ない水素を製造できるようになりました。

本技術を活用し、2050年までに約300万トンのCO₂削減を目指しています。

(17)三菱ガス化学株式会社・日鉄エンジニアリング株式会社・日本製鉄株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

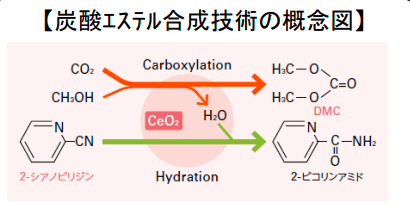

三菱ガス化学株式会社、日鉄エンジニアリング、日本製鉄株式会社は、CO₂を利用した炭酸エステル合成技術の実証試験を実施しました。

高性能プラスチック(ポリカーボネート)の原料やリチウム電池に使用される炭酸エステルは、従来、猛毒のホスゲンを用いて製造されてきました。 そこで、本技術では、触媒と脱水剤の存在下でCO₂をアルコールと反応させ、炭酸エステルに変換するプロセスを確立しました。

この技術によって、CO₂の削減に加え、環境に優しいグリーンプロセスによる製造が可能になりました。 また、世界の炭酸エステル製造量をすべて本技術に置き換えた場合、年間約100万トンのCO₂を活用できる可能性があります。

(18)日本製鉄株式会社・国立大学法人富山大学

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

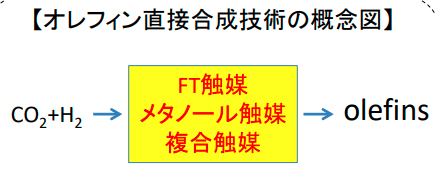

日本製鉄株式会社と富山大学は、化学製品の出発原料となるオレフィン(エチレン、プロピレンなど)に着目し、新たな製造プロセスの開発に取り組みました。

オレフィンは、従来、高温下でナフサを熱分解して製造されてきましたが、本技術では、CO₂をメタノールを経由して中低温域で一段階でオレフィンに変換することに成功しています。

この技術により、CO₂を活用した環境負荷の低いグリーンプロセスによるオレフィン製造が可能になりました。 また、国内のエチレン、プロピレン製造を本技術に置き換えた場合、年間約2800万トンのCO₂削減が期待されています。

(19)日立造船株式会社

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

日立造船株式会社は、地球温暖化対策として、産業競争力を維持しながらCO₂排出量を削減し、カーボンリサイクル社会の早期実現を目指しています。

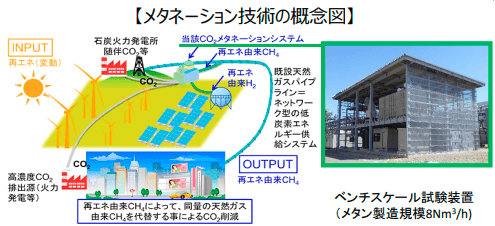

これまで、CO₂を低温でほぼ100%の転換率でメタンに変換する高性能メタネーション触媒とプロセスを開発しており、現在ではこの触媒技術によって、石炭火力発電所などの産業施設から回収した高濃度CO₂を、再生可能エネルギー由来の水素と反応させてメタンを製造するCCUプロセスを開発し、その適用性や経済性の検討を進めています。

再生可能エネルギー由来のメタンを製造することで、同量の天然ガスを代替できます。 また、日本が輸入する液化天然ガス(2015年時点で8,357万トン)を100%代替した場合、約2.5億トンのCO₂削減が見込まれています。

(20)三菱ケミカル(株)・コスモエンジニアリング(株)・(株)アクト

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

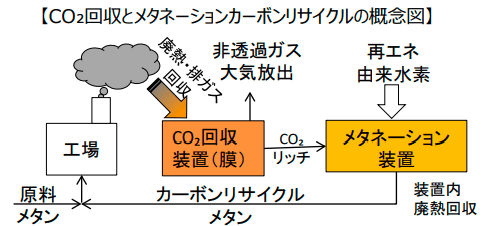

三菱ケミカル株式会社、コスモエンジニアリング株式会社、株式会社アクトは、CO₂分離性能に優れた中空糸膜を開発しました。

この膜を活用し、燃焼排ガスに含まれるCO₂を効率的に回収する膜モジュールおよび装置の開発を進めています。 さらに、すでに実用化されているメタネーション技術と組み合わせ、回収したCO₂をメタン化することで、効率的なカーボンリサイクルを実現します。

本装置を適用することで、国内の焼却施設から発生するCO₂のうち、年間約900万トンの回収が可能と見込まれています。(※CO₂回収率80%として算出)

(21)公益財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE)

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/tech_casebook.pdf

公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)は、バイオ由来の化学品や燃料の生産技術開発に取り組んでいます。

CO₂排出削減対策として、非可食バイオマスを原料に微生物を活用して化学品を生産する技術の開発を進めています。 さらに、有用化学品の低毒性化技術や変換技術の確立、省エネルギー型の回収技術を開発し、持続可能な生産プロセスの確立を目指しています。

本技術により、有用化学品やジェット燃料などの液体燃料の世界需要の50%を代替した場合、年間約8億トンのCO₂削減が期待されています。

4.企業が二酸化炭素削減を実践するプロセスの一例

ここでは、企業が二酸化炭素削減を実践するプロセスの一例を解説します。

(1)現状の二酸化炭素排出量を把握

二酸化炭素削減を効果的に進めるためには、まず現状の排出量を正確に把握することが重要です。具体的には、次の2点を明確にする必要があります。

- どの工程でCO₂が排出されているのか

- 各工程のCO₂排出量はどの程度か

これらのデータがなければ、適切な削減施策を立案することは困難です。排出の状況を定量的に把握することで、最も効果的な削減策を導き出し、投資対効果の高い施策を実施することが可能になります。

また、CO₂排出量の情報は取引先や投資家から求められるケースが増えており、企業価値に影響を与える要素の一つとなっています。

競争力を維持するためにも、排出量のデータを正確に把握し、適切に開示できる体制を構築することが求められます。

(2)課題解決に向けた経営方針の確定

自社の二酸化炭素排出量を把握した後は、削減に向けた具体的な方針を策定することが重要です。

二酸化炭素削減にはさまざまな方法がありますが、経営方針としては、可能な限り排出量を抑えつつ、実現可能な手段を適切に組み合わせることが求められます。

以下のような手法を組み合わせ、効果的な削減策を講じることが推奨されます。

| 削減手法 | 主な方法 | メリット |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギーの活用 | 太陽光・風力・水力などの再生可能エネルギーを導入 | 二酸化炭素を発生させず、長期的なコスト削減も可能 |

| 次世代の輸送・交通手段の導入 | 社用車を電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)に変更する | 運輸部門のCO₂排出削減に貢献し、企業イメージ向上にも寄与 |

| カーボンオフセットの活用 | 植林活動や再生可能エネルギープロジェクトへの投資でCO₂を相殺する | 排出量の削減が難しい場合でも、環境貢献が可能 |

二酸化炭素の削減を進めるうえで、まずは「排出そのものを抑える」対策を優先し、どうしても削減が難しい部分についてはカーボンオフセットを活用するという方針が重要です。

一方で、カーボンオフセットは直接的な排出削減ではないため、環境対策の補完的な手段として位置づけることが重要です。

たとえば、植林活動や再生可能エネルギープロジェクトへの投資は、企業の社会的責任(CSR)やESG経営の一環としても有効です。

自社の業態や事業特性に応じて、最適な手法を選定し、総合的な削減戦略を構築することが求められます。

(3)省エネルギーなどの推進

二酸化炭素の削減が難しい場合でも、エネルギーの使用効率を高めることで、排出量を抑えることが可能です。 省エネルギー対策を導入することで、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減にもつながります。

主な省エネルギー対策とその効果は、以下のとおりです。

| 対策 | 具体例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 空調設備の最適化 | フィルターの定期清掃、風量調整 | 空調の効率向上による電力消費の削減 |

| 高効率照明の導入 | LED照明への切り替え、センサー式照明の導入 | 電力消費の削減と維持コストの低減 |

| オフィス・工場の節電 | 不使用時の電源オフ、待機電力の削減 | 余分なエネルギー消費の抑制 |

これらの取り組みは一つひとつの効果は小さいものの、積み重ねることで大幅なエネルギー削減につながります。

さらに、従業員の意識向上を図ることで、省エネ活動が社内全体に浸透し、企業の持続可能性を高める要素となります。

省エネルギーの推進は、企業の環境戦略として取り組みやすい施策の一つであり、長期的な経営の安定にも寄与する重要な要素です。

5.まとめ

企業にとって二酸化炭素削減は、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や企業価値の向上にもつながる重要な課題 です。

政府の脱炭素政策やESG投資の拡大に伴い、企業の環境対応が求められる場面はますます増えています。

企業は自社の排出状況を把握し、最適な削減手法を組み合わせることで、持続可能な経営を実現することが可能となります。