3Rを企業として導入することは、地球環境への貢献だけでなく企業にもポジティブなメリットがあります。

環境問題への関心が高まる昨今、企業活動における3Rの実践や重要性は増し続けており、日本でも、すでに多くの企業が3Rに取り組み、環境問題の改善に努めています。

この記事では、3Rの概要や注目される背景、実際に日本国内の企業が行っている取り組み事例などを解説します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

1.3Rとは?

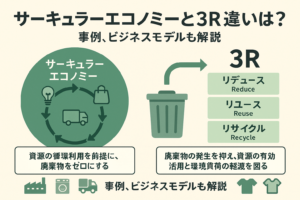

3Rとは、リデュース・リユース・リサイクルの総称です。

ここでは、3Rの定義や概要、関連用語を解説します。

(1)環境省による3Rの定義

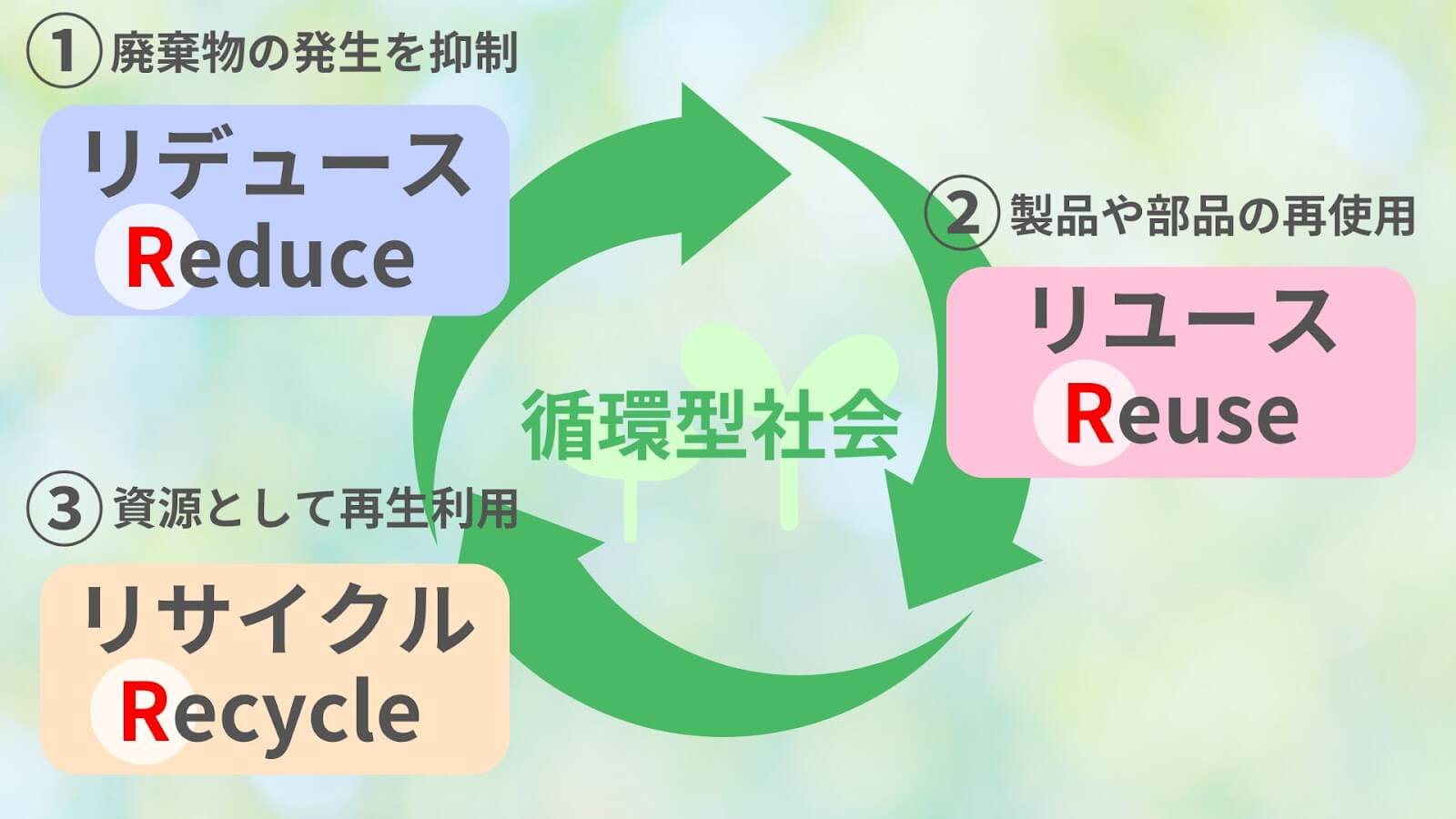

世界的に環境問題への対策が進むなか、日本では2000年(平成12年)に循環型社会形成推進基本法が制定され、廃棄物処理の優先順位が明確化されました。

環境省は、循環型社会への移行にあたり、以下の手順を基本原則としています。

| 1. リデュース(Reduce) | 廃棄物の発生を抑制 |

|---|---|

| 2. リユース(Reuse) | 製品や部品の再利用 |

| 3. リサイクル(Recycle) | 資源として再生利用 |

環境省は循環型社会への移行にあたり、廃棄物の発生を抑制(リデュース:Reduce)し、次に廃棄物の再使用(リユース:Reuse)に取り組み、第三に廃棄物を再生利用(リサイクル:Recycle)するという手順で、最終処分せざるを得ないゴミを減らすことを目標に掲げました。

これらの活動の頭文字がすべて「R」であることから、「3R」と総称されています。

(2)3Rの概要を簡単に解説

3Rそれぞれの概念について、以下の項目でより具体的に解説します。

①リデュース(Reduce)

リデュースは、廃棄物の発生を抑制するための取り組みであり、英語で「減らす」「縮小する」という意味を持ちます。

持続可能な社会を構築する上でリユースやリサイクルはもちろん大切ですが、廃棄物をできるだけ発生させないこと、リデュースがもっとも重要になります。

「廃棄物が出てもリサイクルすればよい」という考えではなく、廃棄物の発生自体を抑えることが、環境負荷を最も効果的に軽減する方法です。

具体的なリデュースの取り組みとして、製品の製造過程で不要な材料を削減することが挙げられます。

たとえば、パッケージの簡素化や、軽量・小型化による資源使用量の削減は、企業が実施しやすい代表的なリデュースの施策です。

株式会社ローソンでは、MACHI cafeのアイスメニューの蓋をストローを使わずに飲める上蓋に変更し、プラスチックの使用量を削減しています。また、サラダ容器の上蓋をシールタイプに変更しています。

この変更は、蓋の脱落を防ぐためのプラスチックの補助テープのプラスチック使用量削減を実現しました。さらに、紙製の商品名ラベルや原料ラベルも直接上蓋に印刷する技術を導入することでラベルレスを実現しています。

参考:株式会社ローソン

②リユース(Reuse)

リユースは、使用済みの製品や部品を再利用する取り組みで、新たな資源の消費を抑える効果があります。

しばしばリサイクルと混同されますが、リサイクルが使用済みの製品を一度原料に戻して新たな製品に使用する趣旨であるのに対し、リユースは使い終わったものをそのままの形で繰り返し使うことを意味します。

たとえば、解体現場で発生した鉄骨や木材を回収し、適切な処理を施した上で再利用することは、リユースの代表的な事例です。

また、リターナブル容器の使用や中古家電・家具の再販なども、企業が取り組めるリユースの具体的な施策に挙げられます。

株式会社コーセーのコスメデコルテ「リポソーム アドバンスト リペアセラム」のラインでは、一部の容器に付け替えリフィルを導入しています。付け替えを推奨することで、企業としてのプラスチック使用量の削減のみならず、購入者にリユーズしてもらう意識や理解を促しています。

参考:株式会社コーセー

③リサイクル(Recycle)

リサイクルは、廃棄物を資源として再利用する取り組みを指します。

家庭ゴミの分別など、個人レベルで実施できる事例も多いため、3Rの中でも最も身近な活動といえるでしょう。

しかし、リサイクルの本質は単なる分別ではなく、廃棄物を新たな資源として活用し、資源循環の仕組みを確立することにあります。

企業におけるリサイクルの代表的な事例として、建造物の解体時に発生するコンクリートを粉砕・加工し、道路舗装材として再利用する取り組みがあります。

また、金属・木材・プラスチックなどの再資源化も進められており、製造業や建設業を中心に、リサイクルを前提とした資源循環型の事業モデルが求められています。

オランダのタイルカーペットメーカーのインターフェイス社は、自発的に自社製品を回収し、廃棄されたタイルを新しい製品の原料として使用しています。

参考:インターフェイス社

これは、拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility) と言われる一つの例で、日本でも循環型社会基本法内の一部としてあり、企業の責任を商品製造だけでなく、商品が使われなくなった後の管理(回収、リサイクル、廃棄)にも拡大する環境政策上の手法として、ますます普及しています。

(3)3Rに関連する用語

3Rをより深く理解するためには、環境問題に関連する他のキーワードも押さえておくことが重要です。

特に、企業の環境対策や持続可能な経営に関わる概念として、以下の用語が密接に関連しています。

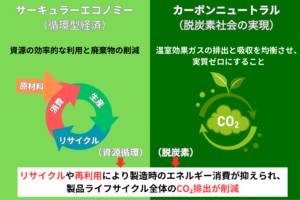

| サーキュラーエコノミー | 資源の循環利用を前提とした経済モデル。廃棄物を最小化し、持続可能な社会を構築するための重要なコンセプト。 |

|---|---|

| ゼロエミッション | 製品の製造やサービスの提供において、廃棄物や温室効果ガスの排出をゼロにすることを目指す取り組み。 |

| カーボンニュートラル | 企業活動や製造工程で排出される二酸化炭素(CO₂)の総排出量を実質ゼロにすることを目標とする概念。 |

| SDGs | 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略称。2030年までに達成すべき17の目標を指す。 |

| 5R | 3Rにリフューズ:Refuse(不要なものを断る)とリペア:Repair(修理して使う)を加えた概念。 |

企業が3Rを軸にした考え方を取り入れることで、さらなる資源の有効活用と環境負荷の低減が期待されます。

2.3Rが注目される背景

企業が環境問題への意識を持ち、率先して3Rに取り組むことは、消費者の購買行動やライフスタイルにも大きな影響を与えます。

ここでは、3Rが注目される背景を解説します。

(1)資源の枯渇

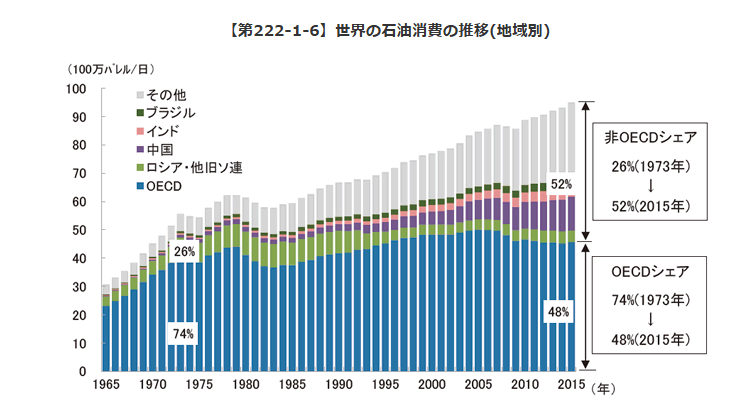

一つめの課題として、資源の枯渇があげられます。世界的なエネルギー需要の増加により、石油や金属などの資源の供給リスクが懸念されています。

特にオイルピークと呼ばれる石油の産出量が最大に達する時期を過ぎると、その後は減少の一途をたどることが懸念されています。

オイルピークの時期については専門家の見解が分かれており、2030年には頭打ちになるという説もあります。

一方で、シェールオイルやオイルサンドなどの非在来型石油の生産拡大により、従来の石油の供給減を補える可能性も指摘されています。

しかし、非在来型石油の生産コストや環境負荷の問題があるため、長期的に持続可能なエネルギー供給とは言い難い側面もあります。

近年、電気自動車や再生可能エネルギーの普及が進められていますが、石炭・石油・天然ガスといった化石燃料への依存率は依然として高く、エネルギー転換には時間を要すると考えられています。

化石燃料に依存した社会では、資源の枯渇が経済や産業に大きな影響を与えるため、持続可能な資源の活用の必要性が高まっています。

特に日本は生活に必要なエネルギーを全面的に海外からの輸入に頼っているため、多くの企業や個人が危機感を抱いています。

(2)環境問題の深刻化

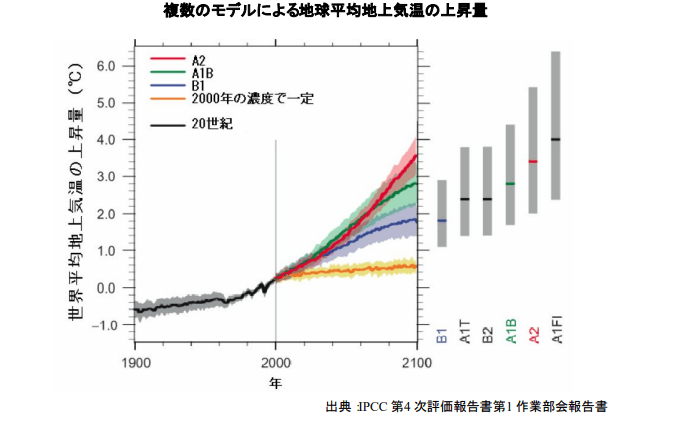

次の課題としては、環境問題の深刻化があげられます。経済や産業の著しい発展によって二酸化炭素の排出が増加し、特に2000年以降、地球温暖化の問題が深刻化しています。

環境省の資料によると、世界の平均気温は過去100年間で約0.74℃上昇しており、このまま化石燃料中心の社会が続けば、21世紀末には2.4〜6.4℃の気温上昇が予測されています。

これは、化石燃料由来のエネルギーから排出される二酸化炭素が、地球を囲む温室効果ガスとして増加し続けることで起きる現象です。つまり、化石燃料由来のエネルギーに人間が頼り続けることで、我々が住む地球の平均気温が上がり続けることが事実として証明されています。

このままさらに地球温暖化が進むと、人類の生活や生態系に多大な影響を及ぼすとされており、具体的には、以下のような問題が指摘されています。

| 熱波の増加による健康被害 | 熱中症や心血管系疾患による死亡リスクの上昇 |

|---|---|

| 蚊を媒介とする感染症の拡大 | デング熱やマラリアの発生地域の拡大 |

| 異常気象の頻発 | 豪雨や台風の強大化、洪水・高潮のリスク増大 |

| 生態系の変化 | 特定の動植物の異常発生や絶滅の加速 |

これらの問題を軽減するためには、化石燃料に頼り続ける生活だけではなく、再生可能エネルギーの積極的な使用も含め、廃棄物の発生をなるべく抑え、資源として再利用する3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進が不可欠です。

企業や自治体の取り組みとしても、循環型経済の実現に向けた3R戦略が求められており、持続可能な社会の構築に向けて積極的な対応が必要とされています。

(3)ゴミ処理場の不足

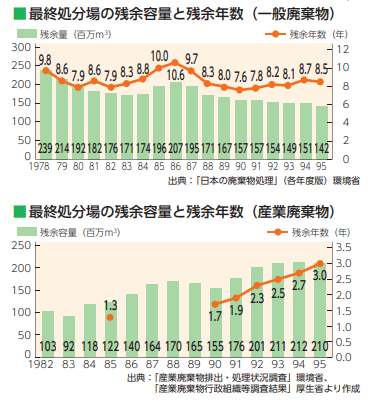

さらなる課題としては、ゴミ処理場の問題があげられます。日本では、最終処分場の不足が1990年代から大きな課題となっており、現在も多くの自治体がひっ迫した状況に直面しています。

政府はゴミの最終処分量削減を目標に掲げ、リサイクルや分別の推進を進めてきたものの、大都市圏を中心に最終処分場の確保が困難な状況が続いています。

高度経済成長期から1990年代にかけては、大量生産・大量消費の時代が続き、一般廃棄物・産業廃棄物の排出量が急増しました。

2000年代に入ると、循環型社会の形成を目的とした法整備が進み、分別やリサイクルが活発化しました。

現在、全国の最終処分場の残余年数は改善傾向にありますが、大都市圏では新たな処分場の確保が難しく、埋立処分を減らす取り組みが不可欠な状況です。

埋立地を拡張するには莫大なコストがかかったり、有害な物質がでないよう管理が必要だったり、その土地で暮らす人々からの理解を得るなど、課題は様々です。リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(資源化)の推進により、今ある最終処分場の延命が求められており、限られた処分場を有効に活用することが今後の課題となっています。

上記の現状から、ゴミの発生を抑制するリデュース、再使用を促進するリユース、そしてゴミを資源化するリサイクルの重要性がますます高まっています。

3.企業が3Rを導入するメリット

ここでは、企業が3Rを導入するメリットを解説します。

(1)コスト削減

企業が3Rを導入することで、リサイクル素材の活用や補助金制度の活用により、原材料費や処理コストの削減が可能です。

3Rによるコスト削減の具体的なメリットの一例として、原材料の調達コストの削減や廃棄コストの削減などが挙げられます。

| 原材料の調達コストを削減 | ・リサイクル素材を活用することで、新たな原材料の購入コストを抑制 ・資源価格の高騰リスクを軽減し、安定供給を確保 |

|---|---|

| 補助金・税制優遇による資金負担の軽減 | ・3Rを推進する企業には、政府や自治体から補助金や税制優遇措置が適用される場合がある 例:産業廃棄物処理事業振興財団の助成金(技術開発・施設整備・事業化調査などが対象) |

| 廃棄コストの削減 | ・廃棄処理費用(焼却・埋立コスト)を低減 ・適切な分別・再利用の推進により、産業廃棄物処理費の削減が可能 |

産業廃棄物処理事業振興財団では、3Rと産業廃棄物の適正処理を推進するための技術開発や施設整備、起業化調査などに対して助成金を提供しています。助成金の対象となるのは、主に3Rの推進に取り組む企業や団体です。

企業の財務面にもプラスの影響を与える可能性があるため、各種制度を活用し、自社の事業やプロジェクトに適した施策を検討することが重要です。

(2)事業活動の持続性向上

3Rの導入は、企業の長期的な事業継続にも貢献します。

原材料価格の高騰や環境規制の強化が進む中でも、資源の有効活用が経営の安定につながると考えられるためです。

鉄・アルミ・プラスチックなどの資源価格が高騰する中、企業の収益を圧迫するリスクが拡大していますが、再生資源(リサイクル素材)を活用できれば、新品と比べて調達コストを抑え、収益基盤を強化することが可能です。

また、GXリーグ(グリーントランスフォーメーション施策)への対応をすることで、環境負荷を軽減しつつ経済的なメリットを享受することができます。

GXリーグとはカーボンニュートラルへの移行を目指し、参画企業が目標の排出削減量に向けて持続的な成長を追求する枠組みです。

GXリーグでは参画企業同士の連携によって、新たな技術やビジネスを創出することを目指しているため、技術開発や施策の進行は企業の収益にも繋がり、長期的な事業の持続性が高まります。

(3)企業イメージの向上

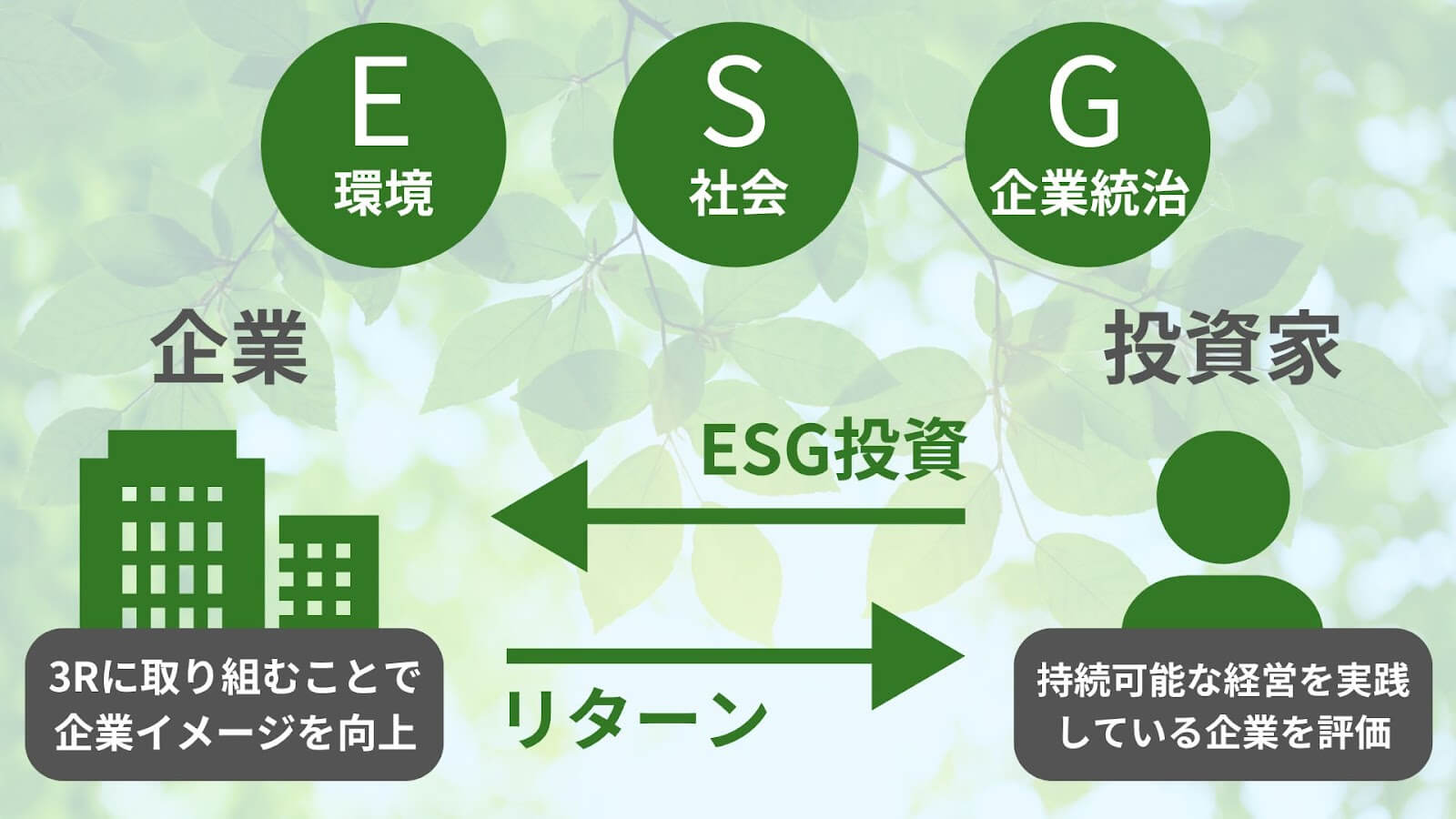

3Rへの取り組みは、企業イメージの向上にも寄与します。

消費者からの企業イメージ向上だけではなく、環境に配慮した企業はESG投資(環境・社会・企業統治における課題の解決への投資)の対象となり、投資家や金融機関からの評価が高まります。

廃棄物の削減や循環型社会への移行を目指すことが温室効果ガス排出の抑制に繋がり、持続可能な経営を実践している証となります。

3Rの推進は企業のリスク管理能力の高さを示し、投資家から安定した経営基盤を持つ企業として評価されやすい傾向にあります。

また、脱炭素経営を積極的に推進することで消費者や取引先からの信頼を得やすくなり、企業の競争力を強化できます。

近年では環境問題に関心のある一般消費者も増え、環境への配慮がなされているか否かは消費者の購買行動にも影響を与えます。

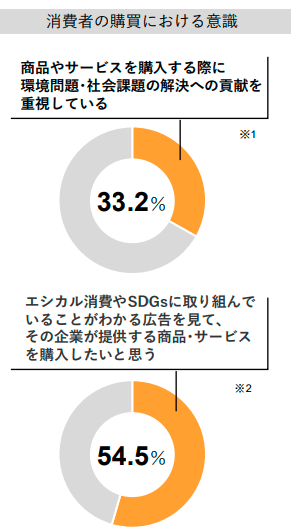

消費者庁による消費者の購買意識を調査するアンケートでは、33.2%が「商品やサービスを購入する際に環境問題・社会課題の解決への貢献を重視している」と回答しています。

4.日本企業における3Rの取り組み例

日本では、企業が率先して3Rを実践し、循環型社会を目指す動きが加速しています。

環境負荷の低減や資源の効率的な活用が求められる中で、多くの企業が独自の取り組みを行い持続可能な社会の実現に貢献しています。

ここでは、日本国内の企業が実際に取り組んでいる具体的な3Rの事例を紹介します。

(1)おもちゃ回収ボックスの設置(日本マクドナルド)

日本マクドナルドでは、使用済みのおもちゃを回収し、リサイクル素材として再生利用する取り組みを実施しています。

全国の店舗に設置された「おもちゃ回収ボックス」を通じて、消費者が不要になったおもちゃを簡単に回収・リサイクルできる仕組みを提供しています。

回収されたプラスチック製おもちゃは、粉砕・選別を経て、新たに店舗で使用されるトレイとして再生されます。

この取り組みは、一般消費者が3Rに参加しやすい環境を提供すると同時に、企業の循環型社会への貢献を具体的に示す好例となっています。

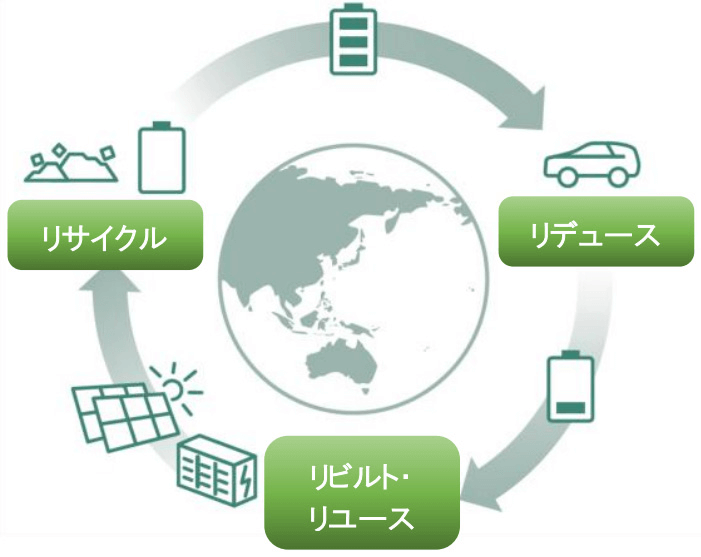

(2)効率的な電池3Rの仕組みを構築(トヨタ自動車)

トヨタ自動車は、ハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)に使用されるバッテリーの資源循環を目的とした「電池3R」に取り組んでいます。

電池3Rとは、バッテリーのリデュース・リユース・リサイクルを効率的に行うことで、電動車の環境負荷を低減し、資源の有効活用を促進するものです。

トヨタの「電池3R」では、3Rにあわせて以下のような取り組みが行われています。

| リデュース(Reduce) | 少ない資源で製造し、長寿命化を実現 |

|---|---|

| リユース(Reuse) | 使用済みバッテリーの再利用 |

| リサイクル(Recycle) | 環境負荷の少ない方法で資源を再利用 |

電動車用バッテリーには少ない資源で製造できる電池や長寿命の電池を用い(リデュース)、使用済みの電池は定置用の蓄電池や車両用の補給電池として再使用し(リユース)、最終的には二酸化炭素排出量の少ない方法でリサイクルしています。

また、電池3Rの取り組みを日本だけでなくアメリカやヨーロッパ、中国をはじめとするアジアで展開し、各地域のパートナー企業と連携しながら電動車の普及と持続可能な資源活用を進めています。

このような電池3Rの仕組み構築により、長期的な環境負荷の軽減と、持続可能なエネルギー循環の実現が期待されています。

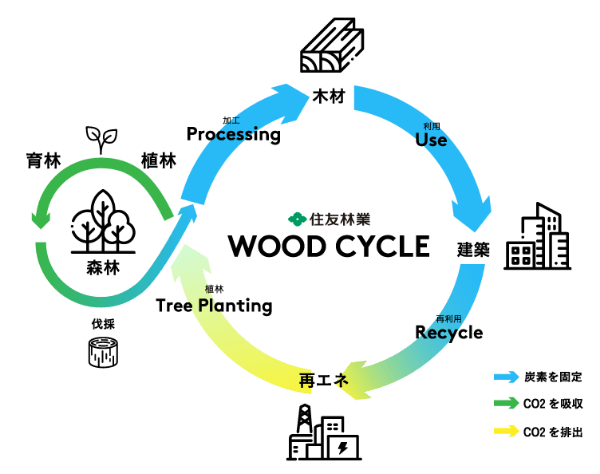

(3)サーキュラーバイオエコノミー(住友林業)

引用:https://sfc.jp/information/vision/woodsolution/

住友林業では、再生可能資源である木を活用し、持続可能な資源循環を実現する「サーキュラーバイオエコノミー」の推進に取り組んでいます。

サーキュラーバイオエコノミーとは、資源を効率的に活用しながら、森林の保護・拡大を通じてカーボンニュートラルを目指す循環型経済モデルです。

具体的な取り組み内容には、以下のようなものがあります。

| 3Rの実践と森林資源の有効活用 | ・廃棄物削減や再利用を積極的に推進 ・木材のリサイクル技術を導入 |

|---|---|

| 世界規模での森林保護・拡大 | ・パプアニューギニアやニュージーランドなど海外にも森林を保有 ・2030年までに森林面積を合計50万haまで拡大する目標を掲げている |

| 化石燃料依存の低減とカーボンニュートラルへの貢献 | ・木材を利用することで二酸化炭素を吸収・固定し、化石燃料の使用を抑制・森林経営と木材活用のバランスをとることで、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現を目指す |

サーキュラーバイオエコノミーへの移行は、化石燃料の消費量や二酸化炭素の排出量の抑制に繋がります。

(4)鉄道レールの長寿命化(JR九州)

JR九州では、耐久性の高いレールを導入することで、資源の消費を抑えつつ鉄道インフラの持続性を高めています。

レールを新しいものに取り替える際は従来の木製レールではなく、耐久性に優れたコンクリート製のレールや、ガラス繊維・発泡ウレタンなどが含まれた合成レールを用い、廃棄物の減少や将来的な森林伐採の抑制につなげています。

さらに、レールを適切にメンテナンスすることで安全性の維持など長期利用する仕組みを確立しています。

JR九州の取り組みは鉄道業界における資源循環の先駆けとなっており、今後の持続可能な交通インフラ整備に寄与しています。

5.企業が3Rを実践するためのステップ

ここでは、企業が3Rを実践するための具体的なステップについて詳しく解説します。

(1)廃棄物を出さない仕組みづくり

企業が3Rを進める上で最初に取り組むべきことは、廃棄物の発生の抑制です。

製品の設計・製造段階からリデュースの観点を取り入れることで、環境への負担を大幅に軽減できます。たとえば、以下の取り組みが挙げられます。

| 再生可能な資源の活用 | ・持続可能な素材(再生プラスチック・リサイクル金属・バイオマス資源)の採用 |

|---|---|

| 製品の長寿命化 | ・耐久性の高い素材を選定し、製品寿命を延ばすことで、廃棄の頻度を減らす・家電や機械部品など、修理・アップグレードが可能な設計を採用することも有効 |

| エコデザインの導入 | ・包装材の使用を最小限に抑え、過剰包装を防ぐことで、資源の無駄を削減・製造工程の最適化により、生産時の廃棄物やエネルギー消費を抑制 |

| モジュール化による分解・修理の容易化 | ・製品を分解しやすい構造(モジュール設計)にすることで、部品交換や修理を容易にし、廃棄を減らす |

これらの取り組みを通じて、企業は廃棄物の発生を抑えながら、資源の有効活用と環境負荷の低減を実現できます。

特に、製造・設計段階での工夫が、長期的なコスト削減とサステナブルな経営につながる点が重要です。

(2)既存製品の再使用を検討

次のステップとして、既存の製品や部品の再使用を進めることが重要です。企業が使用済み製品を回収し、再使用の仕組みを構築することで、資源の有効活用が可能になります。

以下は、既存製品の再使用を進めるための取り組みの一例です。

| 使用済み製品・部品の回収システムを導入 | ・家電・自動車部品などの回収システムを設け、再使用可能な部品を取り出し、再利用 ・新たな製造コストを抑え、資源の浪費を防ぐ |

|---|---|

| 長寿命・修理可能な製品設計を採用 | ・修理しやすい構造や、交換可能な部品を組み込むことで、製品の延命を図る ・「長期間使用できる製品」としてアピールすることで、消費者のリユース意識を高める |

| リペアサービスの提供 | ・環境意識の高まりを受け、企業による「修理・リファービッシュ(再生修理)」サービスの導入が増加 ・消費者がリユースしやすい環境を整えることで、循環型社会の形成に貢献 |

企業がリユースを積極的に進めることで、廃棄物削減と資源の最適活用が実現できます。

また、環境配慮型のビジネスモデルを構築することで、企業価値の向上や新たな市場機会の創出にもつながるでしょう。

(3)廃棄物の再資源化を推進

リデュース(Reduce)やリユース(Reuse)を実施しても発生する廃棄物については、リサイクル(Recycle)を徹底し、資源として再活用することが重要です。

近年、リサイクル技術の発展により、使用済み製品や部品を新たな資源として再利用する取り組みが拡大しています。

再資源化を推進するための取り組みには、プラスチックの再生利用やクローズドループリサイクルの推進などがあります。

| プラスチックの再生利用 | ・使用済みのプラスチック製品を粉砕・精製し、新たなプラスチック原料として再活用 ・包装資材や建築資材など、さまざまな用途への再利用が可能 |

|---|---|

| クローズドループリサイクルの推進 | ・生産者が使用済みの自社製品を回収し、再び原材料として活用する「クローズドループリサイクル」を導入 ・製品のライフサイクル全体を管理することで、資源の循環と廃棄物削減を両立 |

| 循環型社会の構築 | ・廃棄物を単なる不要品ではなく「新たな価値を生み出す資源」として捉え、リサイクルを積極的に推進 ・企業が再資源化を進めることで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に貢献 |

3Rの最終ステップとして、廃棄物の再資源化を推進することで、循環型社会の形成が可能になります。

企業がリサイクルを強化し、資源の有効活用を進めることは、持続可能な経営の実現にもつながります。

(4)パートナー企業と連携

3Rの推進を効果的に進めるためには、同業他社や関連企業との連携が重要です。

企業単独の取り組みでは限界があるため、業界全体でリサイクル資源を共有し、持続可能な循環型ビジネスモデルを構築することが重要です。

たとえば、製造業者とリサイクル業者が協力し、廃棄物を資源として最大限活用する仕組みを構築することも有効です。

製造業者が使用済み製品の回収・リサイクルを前提とした設計を行い、リサイクル業者と連携して資源を最大限活用できれば、循環型の仕組みを構築できます。

飲料の業界はその一つです。ペットボトルはリサイクル率が高いですが、ラベルレス化や再利用の観点で協業をすることで、さらに効率化が進めています。アサヒ飲料は自社で使用済みボトルを回収し、水平リサイクルすることで、新たなプラスチック使用を削減し、資源循環に貢献しています。

参考:https://www.env.go.jp/content/000121961.pdf

企業間での連携を強化することで、3Rの取り組みがより広範囲に拡大し、環境負荷の低減と経済的なメリットの両立が可能になります。

6.まとめ

企業が3Rを導入すると、環境負荷の低減、コスト削減、企業イメージの向上など多くのメリットを享受できます。

直面している環境に関わる課題を知り、長期的な観点で企業として、できることから取り組んでいく、そのステップ一つ一つが持続可能な社会への道のりとなります。

持続可能な社会を実現するためにも、積極的に、前向きに、3Rの推進しましょう。