\当サイトおすすめNo.1サイト/

この記事では、サーキュラーエコノミーにおけるビジネスモデルについて解説します。

日本の先進的事例を紹介し、サーキュラーエコノミーの概要も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

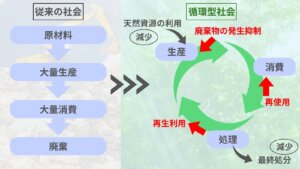

サーキュラーエコノミーとは、従来の直線型経済(リニアエコノミー)から転換し、廃棄物削減や資源効率の最大化を実現することで、環境負荷の低減と新たな収益機会の創出を両立できるのが特徴です。

まずはサーキュラーエコノミーの定義と、代表的なビジネスモデルについて解説します。

サーキュラーエコノミーとは、従来の「つくる → 使う → 捨てる」という直線型の経済モデルから、資源を循環させる仕組みへ移行する考え方です。基本は、以下の3原則に集約されます。

| 原則 | 内容 |

|---|---|

| 廃棄物の削減 | 廃棄物を発生させない設計や回収・再利用の仕組みを整え、処理コストや環境負荷を最小化する |

| 製品と資源の長寿命化 | 修理・リファービッシュ・アップグレードを前提にした設計で、資源の価値を長く活用する |

| 自然システムの再生 | 再生可能エネルギーやバイオベース素材を取り入れ、自然資本の回復と循環を促す |

上記の原則はイギリスのエレン・マッカーサー財団によって定められました。

以下の動画は同財団によって2011年頃に作成されたものであり、サーキュラーエコノミーの定義とその目的をアニメでわかりやすく解説してます。

これらの原則をビジネスモデルに組み込むことで、製品ライフサイクル全体を通じた資源効率の最大化と、企業の持続的な成長基盤の強化が可能になります。

参考:サーキュラーエコノミーをわかりやすく、行動しやすくするサイト|経済産業省

【事例】ナイキの取り組み|ナイキ

ナイキが推進する「Move to Zero」は、「炭素排出ゼロ」と「廃棄物ゼロ」を目指すサステナビリティ戦略です。

この取り組みの中心は、再生素材の積極的な活用と、廃棄物の新たな価値創造です。

ナイキは製品の約75%でリサイクル素材を使用しており、ペットボトルから作られたリサイクルポリエステルをアパレルやシューズに採用することで、バージン素材の使用量を削減しています。

また、靴の製造過程で生じる端材や不良品を再資源化する独自技術「Nike Grind」により、それらを新たな製品の素材や、バスケットボールコートなどの路面材として再利用しています。

これらの取り組みを通じて、ナイキは資源を循環させ、環境負荷を最小限に抑えながら持続的な成長を目指しています。

参考:MOVE TO ZERO|ナイキ

サーキュラーエコノミーを実現するためには、資源を循環させながら経済価値を生み出す仕組みが不可欠です。代表的なビジネスモデルとして、以下の6つが広く知られています。

| ビジネスモデル | 概要 |

|---|---|

| サーキュラー型のサプライチェーン(Circular supply chain) | 再生可能資源やリサイクル素材を活用することで、新規資源の使用を減らし、コスト削減や安定供給を可能にする。 |

| 回収とリサイクル(Recovery & Recycling) | 使用済み製品や副産物を回収し、再資源化や部品再利用を行うことで、廃棄を最小化し、循環利用を実現する。 |

| 製品寿命の延長(Product life extension) | 修理・アップグレード・再販売などを通じて製品の使用期間を延ばし、資源効率を高めるとともに顧客との関係性を強化する。 |

| シェアリング・プラットフォーム(Sharing platforms) | 設備やモノ、スキルなどの遊休資産をシェアする仕組み。デジタル技術の普及により、個人間取引(P2P)やシェアサービスが拡大している。 |

| サービスとしての製品(Product as a service) | 製品を「所有」ではなく「利用」に基づくサービスとして提供し、利用料課金によって企業は継続的な収益を得られる。 |

| マネジメントとしての製品(Product as management) | 製品や資源の管理機能をサービスとして提供し、効率化や最適化を実現するモデル。利用データを活用して付加価値を高める。 |

これらのモデルは製造業や小売業の他にも、サービス業や自治体の取り組みにも応用され、持続可能な事業運営の基盤となっています。

【事例】服を循環させる新しい仕組み|JEPLANのBRING

BRINGは、JEPLAN(旧日本環境設計)が運営する「服から服をつくる」ための画期的な循環型経済(サーキュラーエコノミー)モデルです。この取り組みでは、いらなくなった衣類を店舗やブランドの拠点を通じて回収し、素材ごとに細かく分類しています。

特に注目すべきは、自社開発したケミカルリサイクル技術です。これにより、ポリエステルの衣類は一度、分子レベルまで分解され、非常に質の高い再生原料に戻されます。この再生ポリエステルは、新たな服や製品の原料として何度も繰り返し活用され、まさに「服の循環」を実現しています。

全国の無印良品やGUなど、3,000か所以上の拠点で古着回収が展開されており、協力した消費者にはクーポンなどの特典が提供されます。BRINGの取り組みにより、石油から作られる新しい素材と比べて、CO₂排出量を約49%削減できるという成果も出ています。この革新的な仕組みは、ファッション業界が抱える大量廃棄や環境負荷の問題を解決する先進的な事例として注目されています。

参考:BRING|JEPLAN

サーキュラーエコノミーのビジネスモデルと循環型ビジネスモデルはいずれも、再利用・再資源化・シェアリングなどを通じて循環させ、持続可能なビジネスを実現する仕組みを指します。ただし、文脈によって以下のようなニュアンスの違いがあります。

| 比較項目 | サーキュラーエコノミー(Circular Economy) | 循環型ビジネスモデル(Circular Business Model) |

|---|---|---|

| 概念のスケール | 社会・産業全体を対象としたマクロな経済システム | 個々の企業・事業単位でのミクロな経営戦略 |

| 目的 | 経済成長と環境保全の両立を図る社会の持続可能性を実現 | 環境配慮をビジネスチャンスとし、自社の競争力・収益性を高める |

| アプローチ | 政府・産業界・消費者など、社会全体の協働が前提 | 企業が独自に、製品設計・サービス提供・回収仕組みを通じて実務的に実行 |

| 焦点 | 「経済システムをどう循環させるか」社会インフラや資源フローの最適化に重点 | 「自社ビジネスをどう循環させるか」製品ライフサイクルや顧客関係の最適化に重点 |

| 象徴的な例・立ち位置 | EUの「Circular Economy Action Plan」、日本の「循環経済ビジョン2024」など 社会の方向性を示す指針 | トヨタの「サーキュラーファクトリー」、パタゴニアのリペアプログラムなど 企業の実践例 |

多くの場面で同義として使われていますが、上記のように使われ方に違いが見られます。

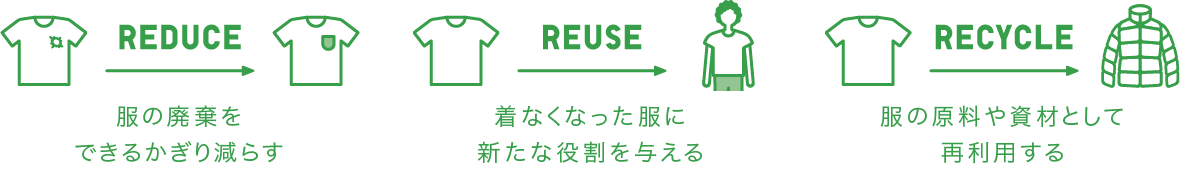

ユニクロの「RE.UNIQLO」は、着なくなった服を回収し、RE DUCE(廃棄削減)、RE USE(再利用)、RE CYCLE(再資源化)の3Rを軸とする取り組みです。具体的な取り組み内容は以下のとおりです。

| 内容 | |

|---|---|

| 回収方法 | ユニクロ・ジーユー・プラステの店舗に設置された「RE.UNIQLO 回収ボックス」を通じて、着なくなった服を回収 |

| 分類・処理 | 回収された服は、「まだ使える状態」のものと「再利用不可なもの」に仕分け。使えるものはリユース(古着として寄付・販売等)、使えないものは素材として再資源化(服の原料、断熱材・防音材等)に回る |

| リサイクル例 | 特にダウン製品の回収後、ダウンやフェザーを新しい服の原料として生かす試みなど |

| 社会貢献との連携 | 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)やNGO・NPOと提携し、被災地や難民キャンプなど、服を必要とする場所へリユース品を届けるルートを確保 |

この取り組みは、資源の消費を抑制させつつ、ブランドのサステナビリティへの姿勢を示し、エシカル消費を重視する消費者からの共感も得られます。エシカル消費について、以下の記事で詳しく解説しています。

アサヒユウアス株式会社は、コーヒー抽出後に発生する「コーヒーかす」を資源として活用し、循環型社会の実現を目指す「Coffeeloopプロジェクト」に取り組んでいます。

コーヒーかすと間伐材の木粉、リサイクルポリプロピレンを組み合わせて「Coffeeloopカップ」を開発し、新規プラスチックを使用せず、漆器職人による塗装技術で耐久性を高め、業務用食器として繰り返し使用できる仕組みを実現しています。このカップは都内の社員向けカフェで導入されるほか、劣化したものは再塗装やマテリアルリサイクルによって再生されます。

自社ECサイトでの販売に加え、協力店舗でも展開されており、資源循環と多様なパートナーとの共創を体現するサーキュラーエコノミーの取り組み事例といえます。

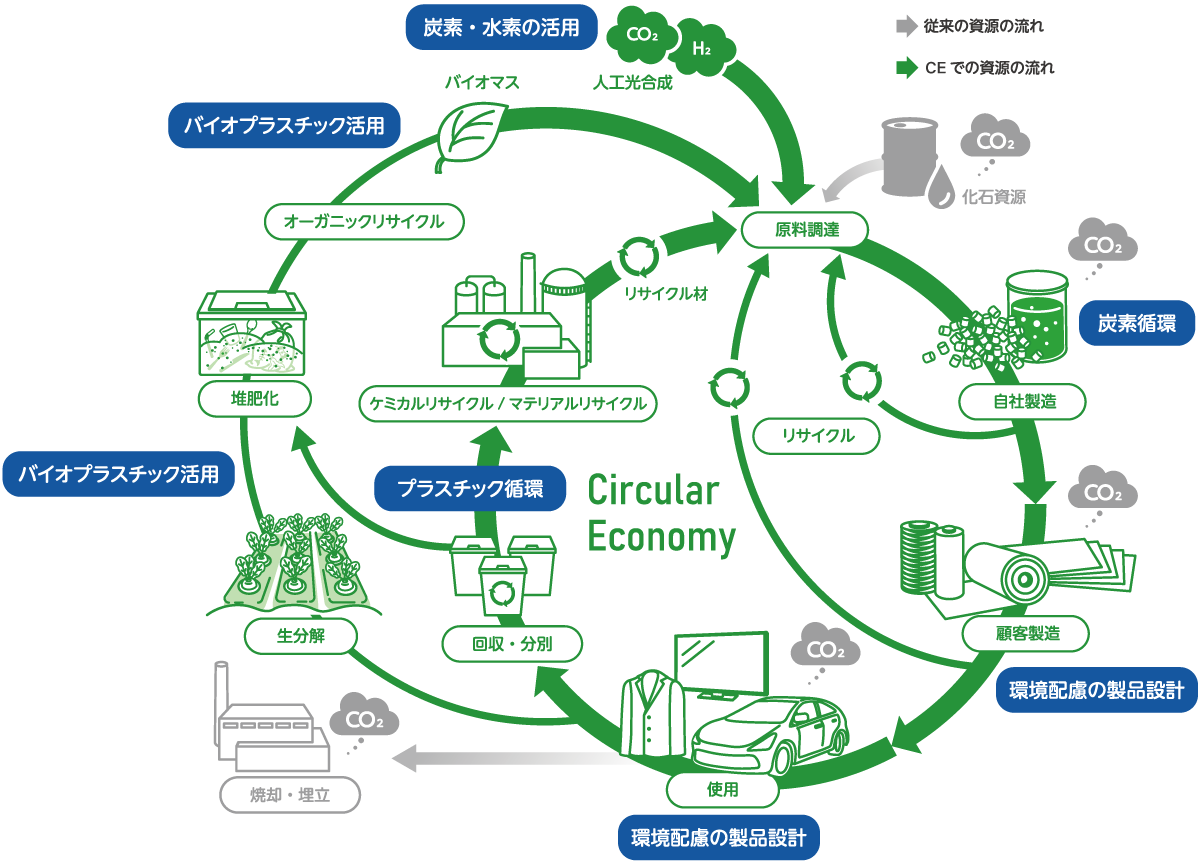

三菱ケミカル株式会社(MCC)は、プラスチックや炭素資源のリサイクルを中心に据えたビジネスモデルを構築し、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みを強化しています。

| 取り組み | 概要 |

|---|---|

| リサイクルモデル(マテリアルリサイクル) | 回収された廃プラスチックを物理的に粉砕・再加工し、再生プラスチックとして製品に再利用できる体制の拡大 |

| ケミカルリサイクルの事業化 | 廃プラスチックを化学的手法で分解し、原料油などに戻すプロセスを事業化検討中。茨城プラントでの処理能力は年間20,000トン規模で稼働予定 |

| バイオプラスチック活用・炭素循環 | バイオマス由来の原料を使ったプラスチックの採用、生分解性プラスチックの開発を含め、炭素の循環・削減に貢献する素材の導入を進めている |

| ライフサイクルアセスメント (LCA) の活用 | 製品の企画・設計・製造・廃棄までを含めたライフサイクルでの環境負荷を定量評価し、改善ポイントを特定して設計変更などに反映させる取り組み |

| ステークホルダーとの協働・オープンイノベーション | 回収体制の構築、規格・認証の取得、産学連携などを通じて、リサイクルプラスチックや化学リサイクル技術の普及を図る |

このような三菱ケミカルの取り組みは、廃棄プラスチックの捨てるフェーズを資源とする循環を作り、理論的なビジネスモデルだけでなく実際の社会・産業構造に組み込む事例として非常に参考になります。

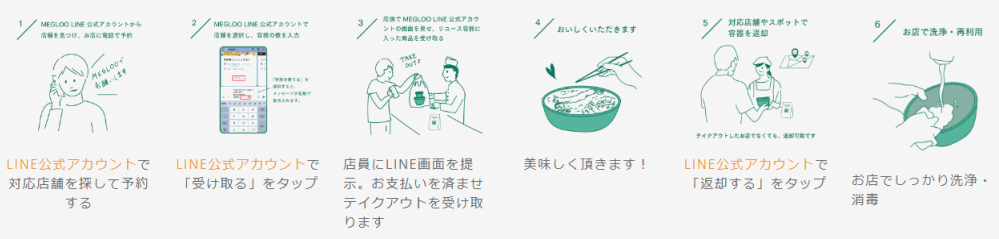

株式会社カマンのリユース容器シェアリングサービス 「Megloo(メグルー)」 は、100回以上繰り返し使用できるスタイリッシュな容器を飲食店で提供し、利用後は参加店舗に返却する仕組みです。

使い捨て容器の削減により、環境負荷を低減すると同時に、店舗側にとっては容器コストの削減にもつながり、店舗での利用者にも、LINE公式アカウントを活用した返却案内や店舗検索など、利便性の高い体験が提供されています。

2022年6月には、プラスチック汚染防止を目的とする世界最大のネットワーク 「Alliance to End Plastic Waste」 が主催する日本初のプログラムに選出され、サーキュラーエコノミーの推進事例として国際的にも評価されています。

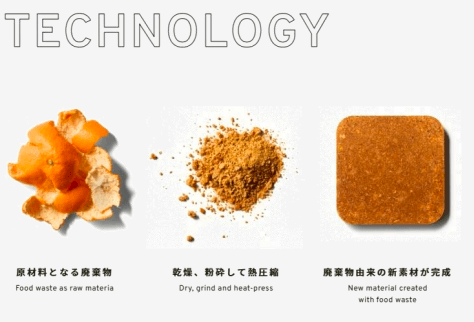

fabula株式会社は、規格外野菜や食品端材を乾燥・粉末化・熱圧縮することで、新たなバイオ素材を生み出す事業を展開しており、代表例として、コンクリートの約4倍の曲げ強度を備えた白菜の廃棄物から作られた素材が挙げられます。

焼却処分による温室効果ガスの排出を回避でき、小物から建材まで幅広い利用用途が期待されています。廃棄物を新たな価値ある資源へと変えるサーキュラーエコノミーの実践的なモデルとなっています。

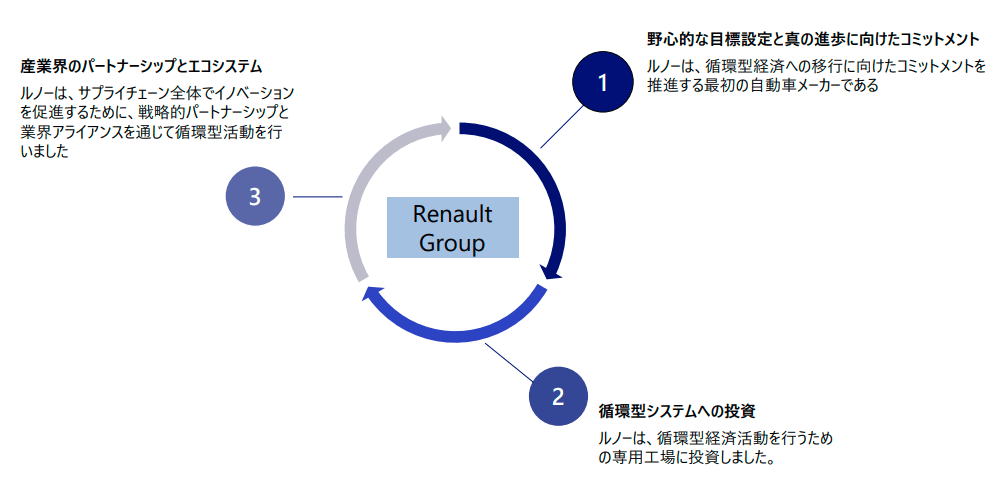

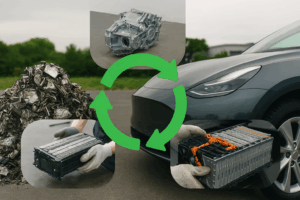

フランスのルノーグループは、自動車産業でのサーキュラーエコノミーの先駆者として、使用済み自動車・部品・素材の回収と再利用を柱とする循環モデルを幅広く構築しています。

| 内容 | |

|---|---|

| 回収・素材の再利用(マテリアルループ) | 使用済み自動車から材料を回収し、新車の製造に再生材を供給。現在、車両の素材の36%を再生材が占め、原料の85%が再生可能原料を含むようになっている。 |

| 部品の再生・再使用(パーツループ) | 使用済み自動車から部品を取り外して、修理や再生へ利用。中古部品の供給や整備・再製造のプロセスを整備。 |

| 電池のライフサイクル管理 | 電動自動車用バッテリーの再生および再利用を図り、電池の寿命を延ばす仕組みを構築中。 |

| 循環型専門工場の設置 | 中古車リサイクル・再整備・バッテリー再利用などを担う工場「ReFactory」など、循環経済を前提とした工場を設立。 |

| オープンイノベーションとアライアンス | サプライチェーン全体でのパートナーシップ、エレン・マッカーサー財団などへの参加、業界アライアンスなどを通じて知見・技術を共有し、循環型の取り組みを拡大。 |

| 目標設定 | ・2025年までに自動車プラスチックの100%リサイクル実現を目指す ・2030年までに新車の製造原料に再生材比率を高める ・中古車再生・部品再使用などで生み出す収益を拡大させる |

車両設計段階からリサイクル・解体を前提としたエコデザインを採用することで、後工程のコストと労力を軽減しており、専門工場の設置やアライアンスにより、単独では手が届きにくい部品回収・リサイクル・電池再利用などのノウハウや設備を効率的に導入できています。

Groverでは、スマートフォン、ノートパソコン、VR機器、ウェアラブルデバイス、スマート家電など幅広い製品を、小売価格の約5%の月額料でレンタル可能です。

利用者が製品を破損した場合でも、修理費の90%をGroverが負担する仕組みを導入し、安心して利用できる環境を整えています。

Groverはこれまでに累計14億ユーロ以上を調達し、従業員数は300名を超えるなど、欧州で急成長を遂げているスケールアップ企業です。2024年7月には日本のクールジャパンファンドからの出資も受け、今後さらなる事業拡大が期待されています。

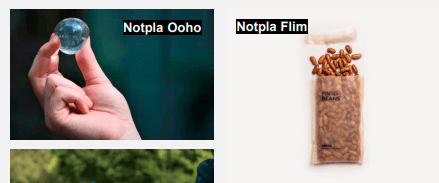

イギリスのNotplaでは、海藻と植物を原料にした食用可能で自然に還る包装材を開発し、プラスチック包装の代替品として注目されています。

さらに、海藻のゼラチン状部分を抽出した後に残る繊維やバイオマスを活用し、Notpla Paperや 完全生分解可能な食品容器「Notpla Coating」 も開発しており、用途拡大とともに持続可能な素材供給の仕組みを整えています。

環境対応型パッケージのリーディングカンパニーとして、事業成長と市場拡大が期待されています。

MINIWIZの移動式・プラスチック廃棄物の再生利用工場は業務用冷蔵庫2台分のサイズで、AIによる自動分別・粉砕機能を備え、現場でそのままプラスチック廃棄物を建材・特殊織物・家具などにアップサイクルできます。

すでに1,200種類以上の持続可能なマテリアル・データベースを構築しており、廃棄物の新しい活用法を提示しながら、病院や教室、展示パビリオンといった多様な空間の内装に実用化されています。

特に今後需要拡大が見込まれる建材分野を中心に、循環資源を社会に組み込む取り組みを進めています。

Winnow VisionによるAI搭載のデジタル重量計つきゴミ箱は、重量計とカメラを組み合わせ、投入された食品廃棄物の量や種類をリアルタイムで記録できます。

利用者はモニター上で、食品ロスの量・種類・経済価値・CO₂排出量を確認でき、課題を即座に把握できます。

導入効果として、食材仕入れコストを2〜8%削減でき、収益改善に直結しています。

たとえばヒルトン・ドバイでは、わずか12週間で食品廃棄物を70%削減し、食材コストの削減効果によって6万5,000ドルを節約する成果を上げています。

埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会の主な活動は、会員の先進事例や国・県の支援施策、関連法の最新情報を共有する講演会の開催などです。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 講演会の開催 | 会員の先進事例や国・県の支援施策、 関連法の最新情報を共有する場を提供 |

| 会員交流会 | ポスターセッションなどを通じ、 会員同士が情報交換やネットワーク形成を行う |

| 個別相談対応 | 廃棄物の有効活用などの相談を随時受け付け、 専門アドバイザーが助言 |

| 実証事業支援 | 処理困難な廃棄物のリサイクル実証などを、 会員間の連携でサポート |

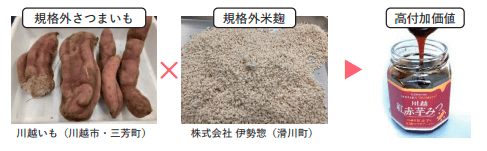

| 製品化支援 | 例:「川越紅赤芋みつ」―規格外さつま芋と米麹を活用し、研究機関と連携して商品化 |

また、県の支援による製品化事例として「川越紅赤芋みつ」があります。

規格外のさつま芋と米麹を活用して糖度と風味を高める製法を開発し、推進センターのマッチングを通じて製品化に至りました。これにより、従来は廃棄されていた農産物から新たな付加価値を生み出しています。

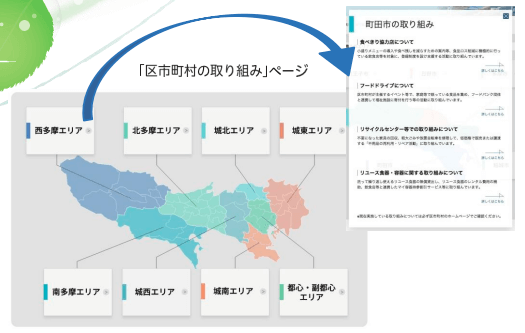

東京都は2022年4月、「東京サーキュラーエコノミー推進センター(T-CEC)」を設立し、情報発信・相談対応・事業マッチング・モデル事業支援の4つを柱としており、企業・自治体・市民団体をつないでいます。

公式ポータルサイト「TOKYOサーキュラーエコノミーアクション」とSNSを通じて区市町村や企業の取組事例を発信し、都内での横展開を促進しています。加えて、シンポジウムや交流イベントを開催し、事業者と自治体のパートナーシップ形成を支援しています。

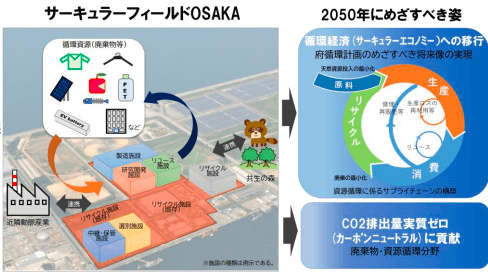

大阪府は、2005年に策定した大阪府エコタウンプランを全面的に改定し、カーボンニュートラルの機運やプラスチック資源循環法といった新たな社会的要請に対応するため、サーキュラーフィールドOSAKAビジョンを策定しました。計画期間は策定日から2050年度までとされています。

このビジョンでは、新技術の研究開発・実証施設(製品・プロセス設計や関連R&Dを含む)の整備を望ましい方向性として掲げており、「最終処分のみを行わない」「循環利用先が明確である」といった持続性を重視した要件を設定しています。

最終的にめざす姿は、循環経済(CE)とカーボンニュートラル(CN)に貢献する質の高いリサイクル産業・施設の集積を軸に、新技術のR&D拠点化、府内外での資源循環サプライチェーンの構築、そして近隣の動脈産業との連携強化を進めることと掲げられています。

サーキュラーエコノミーを実践するには、リサイクルを強化するだけではなく、製品設計やビジネスモデルそのものを見直す必要があります。特に以下のような戦略が重要であり、多くの企業が導入の段階で課題に直面しています。

| 内側の循環 | 製品や部品を可能な限り再利用し、廃棄物を最小化する仕組み |

|---|---|

| 製品のサービス化 | 製品を販売するのではなく、利用権をサービスとして提供する形態 |

| 長寿命化 | 修理・再利用を通じて製品を長く使い続けられるようにする |

| 安全で循環型の材料 | リサイクル可能で環境に配慮した素材を活用する |

| 脱物質化 | デジタル化や効率化により、物質使用量を削減する |

| モジュール化 | 部品を分解・交換可能に設計し、製品全体を延命化する仕組み |

実際には、上記を前提にしつつ、実装の過程でコスト・連携・技術・消費者意識といった壁にどう対応するかが大きなポイントとなります。

ここでは、実際に導入を進める際に直面する主な課題について解説します。

日本には、廃棄物処理法やリサイクル法など、廃棄物管理を中心とした制度は存在しますが、欧州のように資源の循環利用を前提とした包括的な制度設計には至っていません。

日本では、サーキュラーエコノミー実装に向けた制度が、他国と比べて包括性や強制力が弱いため、実際の転換が遅れがちです。以下の点が特に顕著です。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| リサイクル中心の「静脈産業」依存 | 日本は製品設計・製造・流通といった上流工程で 循環を前提としたルールづくりが遅れている |

| 製品設計・再生材利用義務の限定性 | 欧州では「エコデザイン規則」や 「再生材利用比率義務」により 製品段階から循環性を義務化しているが、 日本は推奨・任意レベルにとどまり、制度的な強制力が弱い |

| 制度的後押しの欠如 | 日本企業は「売って終わり」型のビジネスモデルが 根強く、この文化を変える仕組みが制度面で不足している |

企業がサーキュラーエコノミーを導入する際には、この制度ギャップを見据えて 自社での設計ルール、再生素材調達、公共調達参加などを先行させる必要があります。日本のサーキュラーエコノミーの遅れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【事例】「売って終わり」からの脱却を先行する事例|リコー

製品を販売するだけでなく、回収・再生・再販まで一貫してビジネスモデルに組み込み、制度的な後押しがない中でも循環を可能にしている事例です。

コピー機やプリンターの「再生機(リビルトマシン)」販売を長年にわたり事業として確立しています。使用済みの製品を回収し、分解・清掃・交換・再組み立てといった徹底的なプロセスを経て、新品同様の品質を持つ製品として市場に再投入しています。これにより、廃棄物の削減だけでなく、新たな収益源も確保しており、制度に依存しない持続可能なビジネスモデルを構築しています。

参考:資源循環|リコー

日本では、リユースやシェアリングの利用に対して依然として心理的なハードルが存在しています。

それはリユースショップで購入しなかった理由の調査結果に反映されており、単に環境意識が低いからではなく、利便性・価格・安心感の不足が複合的に絡み合っている点が特徴です。

したがって、循環型ビジネスを広めるには、店舗やサービスのアクセス改善、価格や品質に関する透明な情報提供、保証制度の強化などを通じて、消費者が安心して利用できる仕組みを整えることが不可欠です。

【事例】価格と品質の安心感を高める事例|Apple

Appleは、認定整備済製品(Certified Refurbished)プログラムを通じて、中古品に対する消費者の懸念を払拭しています。このプログラムは、単に中古品を再販するのではなく、厳格な品質検査と修理を経て、新品同様の品質を保証する点が大きな特徴です。

プログラムでは、返品された製品や展示品をAppleの専門チームが徹底的に整備します。バッテリーや外装、故障した部品はすべて交換され、新品と変わらない機能と外観に仕上げられます。また、製品には新しいアクセサリとケーブルが付属し、新品同様の箱に梱包されます。これにより、消費者は中古品にありがちな「汚れているのではないか」「すぐに故障するのではないか」といった不安を感じることなく、安心して購入できます。

さらに、Appleはすべての認定整備済製品に1年間の限定保証を付帯させ、有償のAppleCareにも加入できるようにしています。この保証制度は、中古品に対する心理的なハードルを大きく下げ、消費者が安心してリユース製品を選ぶ動機付けになっています。価格も新品より15%程度安く設定されており、経済的なメリットも提供することで、環境意識だけでなく、価格や安心感といった消費者の複合的なニーズに応えている好事例です。

参考:認定整備済製品|Apple

動脈産業(製造・流通等の上流プロセス)と静脈産業(使用済み製品の回収・リサイクル等の下流プロセス)を効果的につなぐ連携体制において、以下のようなギャップが指摘されています。

| 課題の領域 | 内容 |

|---|---|

| 製品設計段階での連携不足 | 循環配慮設計(リサイクル可能性・分解性・修理性など)の必要性は認識されているが、設計上の制約やコスト増への懸念から導入が先送りされやすい |

| 回収・リサイクル体制の地域格差 | 地域によって回収ルートや処理体制に差があり、製造者やブランドオーナーが安定的に回収先を確保できない場合が多い |

| 情報共有・標準化の遅れ | 動脈・静脈間で情報共有されておらず、、協力関係を築く際の信頼性や予見性が低い。 |

これらの問題は、サーキュラーエコノミーのモデルである「製品寿命延長」「回収とリサイクル」「循環型サプライ」などを導入・運用する際に、動静脈連携が前提となるため、連携不足があると制度・コスト・実務での実現性が著しく低下します。

【事例】サーキュラーエコノミー戦略|コニカミノルタ

コニカミノルタは、環境規制がまだ緩やかな日本において、「リユース・リサイクル設計基準」を自主的に策定し、サーキュラーエコノミーの実現を先行して進めています。この取り組みは、単なる環境配慮に留まらず、ビジネスの競争力を高める戦略として位置づけられています。

・製品設計段階からの循環への配慮

コニカミノルタの核となるのは、製品のライフサイクル全体を考慮した設計思想です。特にオフィス向け複合機やプリンターは、部品が再利用しやすいよう分解しやすく、また素材の識別を容易にする工夫が施されています。これにより、製品が使用済みとなった後でも、効率的な回収とリサイクルが可能になります。たとえば、部品の再利用率を上げるために、単一素材での成形や、接着剤の使用を最小限に抑えるといった工夫が凝らされています。この独自の設計基準は、欧州の「エコデザイン規則」に先駆けて取り組むものであり、将来的な法規制強化への対応だけでなく、製品のライフサイクル全体でのコスト削減にも繋がっています。

・回収・再製造事業(リビルト機)の確立

コニカミノルタは、使用済み製品を単に廃棄するのではなく、「再生機(リビルトマシン)」として市場に再投入する事業を確立しています。このプロセスでは、回収した製品を専門の工場で分解、清掃、摩耗した部品の交換、そして再組み立てといった厳格なプロセスを経ています。リビルト機は、新品と全く同じ品質基準を満たすように検査されるため、品質の信頼性を確保しつつ、コストを大幅に抑えて提供できます。このモデルは、製品の長寿命化と廃棄物削減に大きく貢献するだけでなく、新たな収益源を確保し、持続可能なビジネスモデルを構築しています。これにより、同社は「売って終わり」ではない、製品のライフサイクル全体に関わるビジネスを確立しました。

参考:循環型社会の実現|コニカミノルタ

サーキュラーエコノミーへの移行は、環境負荷低減という社会的な要請に応えるだけでなく、新たなビジネスチャンスの創出、コスト削減、ブランド価値向上、そして将来的なリスク低減に繋がる、企業にとって不可欠な経営戦略です。この記事で紹介したビジネスモデルや先進事例を参考に、貴社独自のサーキュラービジネスを構築し、持続的な成長と競争優位性の確立を目指してみましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。