\当サイトおすすめNo.1サイト/

環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に配慮した取り組みは、投資家や取引先、消費者からの評価指標となり、特にサプライチェーン全体におけるESG対応は企業活動全体の持続可能性を左右する重要なテーマです。

本記事では、サプライチェーンとESGの基本的な関係性から、企業担当者が押さえておくべきメリット、実務ポイント、さらには他社の具体的な事例までをわかりやすく解説します。

投資家、金融機関、さらには一般消費者までもが、企業のESGへの取り組みを、その企業自体の持続可能性や企業価値を測る重要な指標として捉えるようになっています。

この変化に対応できない企業は、競争力の低下はもちろん、事業継続そのものが危ぶまれるでしょう。

ここでは、サプライチェーン全体でESGに取り組むべき理由を詳しく解説します。

近年、企業活動に対するステークホルダーの視線は、対象企業の取り組みにとどまらず、サプライチェーン全体の透明性へと広がっています。

特にグローバル展開を行う企業にとっては、調達先の環境負荷や人権侵害の有無といった社会的責任まで問われる時代となりました。

たとえば、原材料がどのような地域で、どのような労働環境のもとで生産されたのか。製造工程で過剰なCO₂排出や児童労働が発生していないか。こうした点は、投資家や取引先、消費者からの評価に直結する要素となっています。

さらに、サプライチェーンにおける強制労働や児童労働といった人権侵害のリスクは、企業の評判を著しく損なうだけでなく、法的措置や訴訟のリスクにもつながりかねません。これらの問題を未然に防ぎ、倫理的な調達を実践することが、企業価値を守る上で不可欠です。

参考:グリーン・バリューチェーンプラットフォーム|環境省

参考:責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン|ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議

参考:要請高まるグローバルな人権尊重対応(総論)|日本貿易振興機構(JETRO)

ESGへの対応は、欧州を中心に企業のESG開示を義務づける法制度(例:CSRDや人権デューデリジェンス関連法)が次々と整備され、日本企業にも対応が求められる場面が増えています。

同時に、機関投資家や大手取引先も、ESG情報を重視した企業選定を行うようになっており、とくにサプライチェーンにおける環境負荷や人権配慮の姿勢は、投資判断や調達判断に直結する重要な評価基準となっています。

参考:CSRD 適用対象日系企業のためのESRS 適用実務ガイダンス|JETRO

参考:CSRD(企業サステナビリティ報告指令)とは?日本企業への影響を解説|三井化学

ESGへの対応を怠れば、投資・取引・採用などあらゆる面で不利な評価を受けるリスクがあり、単なる機会損失にとどまらず、中長期的な企業存続にも影響を及ぼしかねません。

一方で、サプライチェーン全体でESGを戦略的に推進する企業は、環境・人権・ガバナンスに配慮した調達と生産を通じて、変化に強い経営基盤=レジリエンスの高い企業体質を築いています。これは、将来の規制強化や市場ニーズの変化にも柔軟に対応できる、持続可能な成長の礎となるものです。

ESG対応が遅れる企業は、ステークホルダーからの評価低下を招き、結果として事業継続そのものが危うくなる可能性すらあります。

参考:伊藤レポート 3.0 サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX 研究会)報告書 |経済産業省

ESGとは「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字を取ったもので、企業が長期的な成長のために考慮すべき3つの要素です。

ここでは、ESGとサプライチェーンマネジメント(SCM)のそれぞれの定義と、両者がなぜ密接に結びついているのかを解説します。

ESGとは、企業の持続可能性を測る3つの視点を意味します。従来の財務指標だけでは見えにくい、企業の長期的な信頼性や社会的責任を評価するための重要な基準として、世界的に注目が高まっています。それぞれの視点の意味合いは以下のとおりです。

| 要素 | 評価対象の概要 | 評価項目例 |

|---|---|---|

| E:環境(Environment) | 企業活動が地球環境に与える影響を評価 | CO₂排出量、エネルギー・水資源の使用効率、再生可能エネルギーの導入、廃棄物管理、生物多様性の保護 |

| S:社会(Social) | 企業が社会とどのように関わるかを評価 | 人権尊重、安全な労働環境、多様性・平等の確保、地域社会への貢献、サプライチェーンにおける倫理的行動 |

| G:ガバナンス(Governance) | 健全な企業統治体制を構築できているかを評価 | 取締役会の構成、コンプライアンス体制、内部統制、情報開示の透明性 |

これら3要素は、単独ではなく相互に影響し合うものです。

たとえば、環境に配慮した取り組み(E)を進めるには、取引先との連携や労働慣行(S)が必要であり、それを推進・管理するには組織の統治体制(G)が欠かせません。

参考:SDGsとESGの社会的(Social)側面)|経済産業省

サプライチェーンとは、製品やサービスが顧客に届くまでのすべての流れを指し、これを最適に管理する手法がサプライチェーンマネジメント(SCM)です。

SCMでは、在庫管理の最適化やリードタイムの短縮、コスト削減といった経済的効率を追求しつつ、さらに顧客満足度や品質向上も図ることも重視します。

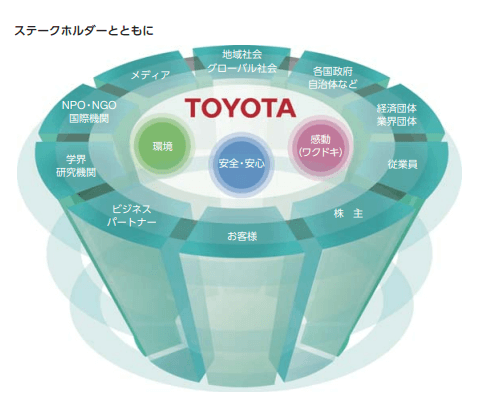

【事例】トヨタのサプライチェーンマネジメント|トヨタ自動車

トヨタは、「ジャスト・イン・タイム」という独自の生産方式を確立し、SCM(サプライチェーンマネジメント)の成功事例として広く知られています。このシステムでは、必要な部品を、必要な時に、必要なだけ生産・調達することで、無駄な在庫を徹底的に排除しました。

この仕組みにより、生産コストを大幅に削減し、資源を効率的に活用することが可能になりました。結果として、SCMを通じた効率化と高品質な製品の安定供給を両立させ、強い競争力を維持しています。

出典:トヨタ生産方式|トヨタ自動車

ESGの課題は、自社単体では完結しません。環境・社会・ガバナンスのリスクは、原材料の調達から製造、流通、販売、廃棄に至るまでのサプライチェーン全体に内在しているためです。

たとえば、調達先でのCO₂排出や水資源の過剰使用といった環境(E)負荷、海外工場における過酷な労働環境や児童労働といった社会(S)課題、そして不透明な取引や倫理に反する契約といったガバナンス(G)の欠如が、自社のブランド価値やESG評価に直接影響を与えます。

他にも、スコープ3(自社以外の間接的排出)への対応や、人権デューデリジェンスの義務化が進む中では、サプライヤーの取り組みも含めて企業のESG対応と見なされるのが国際的な標準です。そのため、サプライチェーン全体での可視化・管理・改善が不可欠な経営課題となっています。

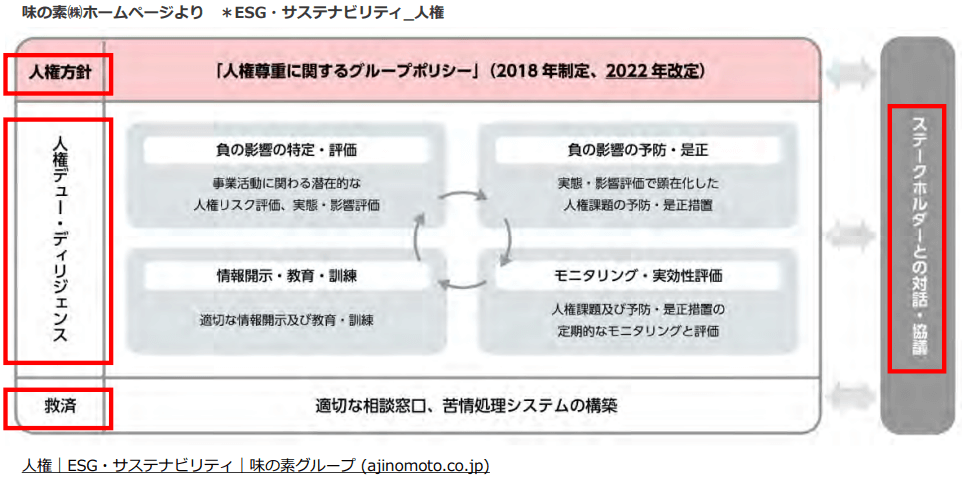

【事例】人権デューデリジェンス|味の素

味の素グループは、サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスに積極的に取り組んでいます。

食品事業の特性から、原料となるコーヒー豆やパーム油を生産する海外の農園までさかのぼって、労働環境や人権リスクを確認しています。また、日本国内の工場で働く外国人技能実習生の雇用現場や生活環境も、対話を通じて細かくチェックしています。

このように、国内外の事業活動全体にわたるサプライチェーンで人権侵害を未然に防ぐことで、国際的な基準に適合した、より透明性の高い調達を目指しています。

参考:人権デュー・ディリジェンス 企業事例のご紹介|味の素

サステナブルサプライチェーンとは、原材料の調達から製造・物流・販売、さらには廃棄・リサイクルに至るまで、サプライチェーン全体で環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に配慮した取り組みを行う仕組みを指します。

単にコストや効率を追求するだけではなく、長期的な視点で持続可能性を確保することが目的です。

具体的には、再生可能エネルギーの活用やCO₂排出削減、フェアトレードや適正な労働環境の確保、調達先のESG評価(例:EcoVadisのスコアリング)などが重要な要素です。

EcoVadisは世界175カ国・200業種以上の企業を対象にサステナビリティ評価を行う国際的なプラットフォームであり、調達先のESG水準を客観的に把握・比較する指標として多くの企業が活用しています。スコアリングに関して、以下の動画が参考になります。

つまり、サステナブルサプライチェーンとは企業の競争力を高めるための持続可能な基盤であり、社会的責任を果たしながら取引先・投資家・消費者から信頼を得るための不可欠な取り組みです。

サプライチェーン全体でESGに取り組むことは、企業の持続的な成長に不可欠な戦略となりつつあります。ここではサプライチェーンにおけるESG対応のメリットについて解説します。

透明性の高いESG対応を行う企業は、信頼できるビジネスパートナーとして評価されやすく、長期的な取引関係の構築につながります。

さらに、社会的責任を果たす企業としてのブランドイメージが向上することで、優秀な人材の採用や社内エンゲージメントの向上といった波及効果も期待できます。

これらの積み重ねは、最終的に企業価値の持続的な向上という形で表れ、資本市場や社会からの評価強化にも直結します。

ESG投資の拡大に伴い、機関投資家や金融機関は、企業のESGスコアを重要な評価軸として捉えるようになっています。たとえば、環境や社会への配慮が評価された企業は、サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)やグリーンボンド、ESG債などの新たな資金調達手段へのアクセスが容易になり、低金利での資金調達が可能になります。

以下では、サステナビリティ・リンク・ローンに関する概要をご確認いただけます。

参考:気候変動対応を「チャンス」と捉えた 地域金融機関による取組事例集|環境省

参考:サステナブル・ファイナンス|農林中央金庫

参考:サステナブルファイナンス|商工中金

このように、ESGスコアの向上は単なる企業評価にとどまらず、資金調達コストの最適化や財務の安定化にもつながります。

たとえば、自然災害による供給網の分断、サプライヤーにおける人権侵害や不正行為の発覚は、企業活動に深刻な影響を及ぼす要因となります。

ESGの観点からサプライチェーン全体を評価・管理することで、これらの潜在リスクを早期に察知・対処することが可能になります。とくに人権デューデリジェンスの強化や、環境リスクの可視化、調達基準の整備などは、予防的な危機管理策として有効です。

結果として、事業の継続性(BCP)を高めるだけでなく、企業のレピュテーションリスクの低減やブランド価値の保護にもつながります。

参考:防災⼒を⾼める サプライチェーン・地域連携の取組事例集|内閣府

ESG対応はコストになるという印象を持たれがちですが、以下のような中長期的なコスト最適化につながる取り組みも多く含まれます。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 省エネルギー設備の導入 | 高効率の空調・照明・生産設備などを導入し、日常的なエネルギー消費量を削減することで、電力・燃料コストを低減する。 |

| 再生可能エネルギーへの切り替え | 太陽光・風力・水力などの再生可能エネルギーを活用し、長期的なエネルギーコストの安定化とCO₂排出量削減を実現する。 |

| 廃棄物の分別・削減 | 廃棄物発生量を抑え、適切な分別を行うことで処理コストを削減し、資源の有効利用を促進する。 |

| リサイクルの推進 | 使用済み資材や副産物を再利用することで、新規原材料の購入費用を削減し、環境負荷の軽減にもつなげる。 |

これは単なる環境対策にとどまらず、企業の収益性や競争力の向上にも貢献する戦略的な取り組みとなります。

【事例】パナソニックの省エネ・コスト削減事例|パナソニック

パナソニックは、高効率の空調や照明などの設備を事業所に導入することで、日常的なエネルギー消費量を削減しています。また、独自のエネルギー管理システムを導入し、リアルタイムでの電力使用量を可視化することで、継続的な改善を可能にしています。

これらの取り組みは、CO₂排出量の削減に直接つながるだけでなく、電力コストの低減という形で、企業の収益性向上にも貢献しています。このように、環境対策をコストではなく、競争力強化のための戦略として位置づけています。

参考:環境:TCFDへの対応|パナソニック

参考:環境:工場のCO2削減|パナソニック

グローバル企業を中心に、サプライヤーに対してESG基準の遵守を求める動きが加速しています。

これは、単に自社のESGスコアを高めるためではなく、サプライチェーン全体のリスク管理と持続可能性の確保を目的とした取り組みです。

こうした潮流のなかで、ESG基準を満たせないサプライヤーは、既存の取引から除外されたり、新規契約の対象外とされたりするケースが増加しています。特に、環境配慮や人権保護に関する法規制が厳しい地域との取引では、ESGへの対応が取引条件の一部として明文化されることも一般的になりつつあります。

今後は、ESG対応が選ばれる企業の前提条件となり、調達・販売活動そのものに影響を及ぼす重要な競争要因になると考えられます。

【事例】リコーグループのESG調達事例|リコーグループ

リコーグループでは、新規サプライヤーが取引を開始する際に、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する要件の遵守を義務付けています。

具体的には、以下の4つのステップを通じて、サプライチェーン全体でのESG対応を徹底しています。

1.サプライヤー・パートナー行動規範への同意: リコーグループの行動規範に同意を求めます。

2.リスク評価(SAQ): サプライヤーの自己評価を通じて、潜在的なESGリスクを特定します。

3.監査: 必要に応じて現地監査を実施し、遵守状況を確認します。

4.是正措置: 改善が必要な場合は、是正計画の策定と実行を求めます。

さらに、CO₂フリー電力への切り替えや、ESGに関する説明会、SDGsセミナーへの参加なども、サプライヤーとの取引継続や新規契約の前提条件としています。これにより、サプライヤーもESGへの取り組みを加速させ、持続可能なサプライチェーンの構築に貢献しています。

参考:サプライチェーンマネジメント|リコーグループ

サプライチェーン全体でESGに取り組むためには、自社だけでなくサプライヤー全体を巻き込んだ体制構築が求められます。

ここでは、ESG対応のための実務ポイントと導入ステップについて解説します。

サプライチェーン全体でESGを推進するには、自社のESG方針や調達基準、期待する行動(例:人権尊重、環境配慮など)を明確に文書化し、サプライヤーに対して積極的に開示することが重要です。そのうえで、定期的な情報交換や対話の機会を設け、双方向のコミュニケーションを通じて、課題認識を共有しながら協働体制を築きます。

サプライヤーにとっても、自社のESG取り組みが正当に評価されることで、継続的な取引や改善活動への動機付けとなるため、双方にとってメリットのある関係構築が可能です。

ESG対応を一方的に求めるのではなく、共に取り組む姿勢を示すことが、サプライチェーン全体の質を高めるために重要です。

【事例】サプライチェーンマネジメント|LIXIL

LIXILは、「サプライヤー行動規範」を策定し、サプライヤーが遵守すべき基準を明確に示しています。この規範はウェブサイトで公開されており、人権、労働、環境、倫理に関するLIXILの考え方を明確に伝えています。また、サプライヤーとの定期的な対話や、LIXILの知見や技術を提供することで、サプライヤーのESG対応能力向上を支援し、サプライチェーン全体のレジリエンスを高めています。

参考:サプライチェーンマネジメント|LIXIL

サプライチェーンにおけるCO₂排出量、労働時間や最低賃金の遵守状況、児童労働の有無、調達先の国・地域情報などは、ESGパフォーマンスを客観的に評価するための重要な指標です。

これらのデータをサプライヤーごとに収集・比較・分析することで、高リスクな領域や改善の余地があるポイントを可視化できます。その結果、優先的に支援すべきパートナーの特定や、改善策の立案がスムーズに行えるようになります。

データに基づいたESG評価は、単なる報告義務のためではなく、戦略的なリスク管理と競争力強化の土台となるものです。

【事例】CO₂排出量の可視化

富士通は、サプライチェーン全体の脱炭素化を目指し、サプライヤーと協力して製品ごとのCO₂排出量データを可視化するプラットフォームを構築しました。この取り組みは、サプライヤーが自社の排出量を正確に把握し、削減努力を具体的に進めることを可能にします。データに基づいた協働体制を築くことで、サプライチェーン全体の排出量削減を加速させています。

出典:カーボンニュートラルに向けサプライヤー12社と製品のCO2排出量を連携|富士通

ESGへの取り組みをサプライチェーン全体に浸透させるには、自社が求めるESGの考え方や行動基準を明文化した調達方針・コードオブコンダクトの策定が不可欠です。以下のような文書を通じて、取り組み内容を明確に伝えることができます。

| 期待される取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 環境保護 | CO₂排出量の削減や資源の節約、再生可能エネルギーの利用促進など、環境負荷を最小限に抑える取り組み。 |

| 労働者の権利 | 強制労働・児童労働の禁止、安全で健康的な労働環境の提供、適正な労働条件の確保など、人権を尊重した労働環境の整備。 |

| 公正な事業慣行 | 贈収賄や不正行為の防止、取引や情報開示の透明性確保、倫理的なビジネス慣行の遵守。 |

策定した方針は、新規サプライヤーの選定基準や、既存取引先の評価・改善指導の基準としても機能し、結果的にサプライチェーン全体のESGレベル向上とリスク低減を促進する土台となります。

【事例】ユニリーバのサステナブルなサプライチェーン構築|ユニリーバ

ユニリーバは、企業活動における責任と持続可能性を追求するため、「責任あるパートナーポリシー」を策定しています。この方針に基づき、世界中のすべてのサプライヤーに対し、人権、環境、労働、倫理行動といった厳しいESG基準の遵守を求めています。

同社は、2039年までにサプライチェーン全体でネットゼロ排出を達成するという野心的な目標を掲げ、パーム油をはじめとする主要な原材料の持続可能な調達や森林破壊ゼロの実現に積極的に取り組んでいます。

サプライヤーは、ユニリーバとの契約前にこの基準を順守することを誓約し、定期的な監査や評価、改善指導を受ける仕組みが構築されています。さらに、ブロックチェーンなどの技術を活用して、調達情報のデジタルトレーサビリティを強化し、社会や消費者への透明性を高めています。

こうした一連の取り組みを通じて、ユニリーバは環境・社会課題の解決に貢献すると同時に、企業競争力とブランド価値の向上も両立させています。

参考:責任あるビジネスと企業行動原則|ユニリーバ

ESG評価プラットフォームは、サプライヤーのESGパフォーマンスを客観的かつ効率的に可視化・管理するための有力な手段です。たとえばEcoVadisのようなサービスでは、環境・労働・人権・倫理・持続可能な調達といった複数の指標に基づいて、第三者評価によりスコアを算出し、各サプライヤーのESG状況を比較・分析できます。

さらに評価スコアを新規取引の判断基準や既存サプライヤーの継続条件として設定することで、サプライチェーン全体のESG水準を段階的に引き上げることにもつながります。

ESG対応を属人的な判断に頼らず、定量データに基づく評価プロセスへと進化させることは、リスク管理と透明性向上の両面で大きな効果を発揮します。

ESG対応をサプライチェーン全体で着実に進めていくには、社内の体制整備と人材育成が不可欠な基盤となります。そのためには、ESGに関する専門知識や調達・CSR領域の経験を有する担当者を明確に配置し、責任の所在と推進体制を明文化することが重要です。

あわせて、全従業員がESGの基本的な概念と自らの業務との関係を理解し、実践できるようにするための教育・研修プログラムを定期的に実施することが求められます。具体的には、ESGリスクに関するケーススタディや、調達現場での判断基準の共有など、以下のような実務に即した内容が効果的です。

社内全体のESGリテラシーが高まれば、サプライヤーとの協働や改善活動もより円滑に進み、組織としての対応力・説明責任・レピュテーションの向上につながります。

【事例】サステナビリティマネジメント|東芝

東芝グループは、「人と、地球の、明日のために。」を経営理念の主文に掲げ、事業を通じて社会の発展に貢献していくという変わらぬ信念を示しています。この理念のもと、エネルギー不足や資源の枯渇、気候変動などのさまざまな課題を抱える社会の一員として、短期的な利益のみを追求するのではなく、企業活動によって社会に与えるインパクトを長期的に考え、社会課題の解決に貢献する取り組みを進めてきました。この取り組みを更に前進させ社会のサステナビリティに寄与する活動を強化するために、「東芝グループサステナビリティ基本方針」を取締役会で決議しました。東芝グループでは、サステナビリティ経営を推進し、企業価値の向上につなげていきます。

出典:サステナビリティマネジメント|東芝

たとえば、サプライヤーのESGパフォーマンスを自動でスコア化・可視化できる評価ツール、スコープ1〜3の排出量を一元的に管理するクラウドシステム、リスク検知や報告書作成を支援するESG管理ダッシュボードなどが代表例です。

これらを活用することで、データ収集・分析・報告の手間を大幅に削減し、より迅速かつ精度の高い意思決定が可能になります。

結果として、ESG対応のスピードと品質が向上し、組織全体のレジリエンスと競争力を高める基盤となります。ツール選定にあたっては、自社の業種・サプライヤー規模・報告義務の有無を踏まえた最適なソリューションの検討が重要です。

サプライチェーン全体におけるESG対応は、単なるコンプライアンス対応にとどまらず、持続的な成長と競争優位性を確立するための重要な戦略となります。ここでは、先進的な取り組み事例を紹介します。

取引先からの環境配慮要求が高まるなか、株式会社 池田製作所(群馬県太田市)は、CO₂排出量削減と経費削減を両立する省エネ施策に着手し、生産設備のレイアウト最適化により稼働率を向上させ、エネルギー消費を抑制しました。

工場全体や室外機18台への遮熱塗装で空調電力を約10%削減し、年間約85万円分の電力ロスを特定・改善し、さらに本社に276kWの太陽光パネルを設置し、年間約27万kWh(本社工場の約12%)を供給する見込みです。

毎月のScope1・2排出量の把握も継続し、環境負荷低減とコスト最適化を同時に実現しています。

株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、取引先に対する「お取引先サステナブル行動指針」を策定し、人権尊重を最優先とした取引基準を構築しています。

新規取引前には誓約書の締結とCSR監査を実施し、A~E評価のうちC以上を取引条件と設定しており、監査後は改善計画の提出とフォローアップを行っています。

結果として、2017年に17.7%だったA・B・Cランク比率を2020年には80.1%まで向上させました。体系的な人権デューデリジェンスの実践により、サプライチェーン全体の持続可能性と取引先のブランド価値向上を同時に実現しています。

明治ホールディングスは、「CURE(治す)」「CARE(支える)」「SHARE(分かち合う)」の3つの価値軸を中心に、食と健康の分野で持続可能な社会づくりに貢献しています。

株主・社員・ビジネスパートナー・地域社会など多様なステークホルダーに対し、「こころとからだの健康」「豊かな社会」「自然との共生」という健康価値を提供しています。ESG経営を理念レベルから実践へと結びつける取り組みが特徴です。

サプライチェーンにおけるESG対応は、単なる社会的責任ではなく、企業競争力・資金調達・ブランド価値・リスク管理のすべてに直結する戦略的課題です。グローバルでは法規制や取引先からの要求が急速に強化されており、対応の遅れは取引機会の喪失や評判リスクに直結します。

持続可能な企業成長を目指すなら、ESG対応を調達戦略と企業文化の中心に据えていきましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。