\当サイトおすすめNo.1サイト/

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、企業には、これまで以上に脱炭素への具体的なアクションが求められています。

本記事では、日本国内の先進企業15社の事例を業種別に紹介しながら、導入メリットや支援策、実行プロセスまで体系的に解説します。

ここでは、先進的な取り組みを行う日本企業を、業種別に具体的なアクションを含めてご紹介します。

エネルギー・インフラ分野は、再生可能エネルギーへの転換やスマートグリッドの構築、インフラ設備の省エネ化など、供給面からの脱炭素化が本格的に進んでいます。

具体的には、製造プロセスにおけるエネルギー効率の向上や、再生可能エネルギー由来の電力への切り替え、さらには製品のライフサイクル全体での環境負荷低減に向けた取り組みが多岐にわたります。これらの動きは、企業活動そのものをサステナブルなものへと変革させる可能性を秘めています。

日本製鉄株式会社は水素を用いた鉄の還元プロセス水素還元製鉄の技術開発を推進しており、電気炉の導入も加速させています。

製造段階でのCO₂削減を目指しており、製鉄プロセスにおける水素の活用や、高効率な電気炉への更新を進めることで、従来の石炭由来のエネルギー使用量を大幅に削減することを目指しています。

阪急電鉄株式会社では、駅施設や車両のエネルギー効率向上に取り組むとともに、脱炭素化された電力の調達や、スマートエネルギーマネジメントの実証実験を実施しています。

グループ全体での環境経営方針を明確に打ち出していることが特徴です。グループ全体でのGHG排出量削減目標を設定し、陸上・海上輸送における脱炭素化、さらには駅やビルにおける再生可能エネルギーの利用拡大など、多角的なアプローチで持続可能な社会の実現に貢献しています。

製造業・素材産業は、エネルギー多消費型の業種でありながら、脱炭素社会の実現に向けて技術革新とサプライチェーンの最適化を通じた包括的なアプローチが進んでいます。

具体的には、製品のライフサイクル全体にわたるCO2排出量削減を目指し、生産プロセスでの省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、そしてサプライチェーン全体での環境負荷低減に向けた技術革新やパートナーシップ構築に注力しています。これにより、持続可能な社会の実現に貢献しつつ、新たなビジネス機会の創出も図られています。

トヨタ自動車株式会社では「カーボンニュートラルファクトリー」の実現に向け、生産現場での再エネ活用・排熱再利用・工程統合を推進しています。

EV・FCV(燃料電池車)の開発と合わせ、ライフサイクル全体でのCO₂削減に注力しています。具体的には、生産工程におけるエネルギー効率の改善、部品調達から廃棄に至るまでのサプライチェーン全体での排出量削減、そして自動運転技術やコネクテッド技術の開発を通じて、モビリティ社会全体の脱炭素化にも貢献することを目指しています。

パナソニックホールディングス株式会社では、家電・電子機器の省エネ性能向上に加え、生産拠点では100%再生可能エネルギー化を進行させています。

さらに、二次電池分野ではEV普及に貢献する高性能バッテリーの供給を強化しています。これにより、電気自動車(EV)の普及を加速させ、自動車産業全体のCO₂排出量削減に貢献することを目指しています。さらに、住宅用蓄電池システムや、再生可能エネルギーの安定供給を支えるエネルギーソリューションの開発・提供も進めており、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた総合的な取り組みを強化しています。

大日本印刷株式会社では、製紙・印刷工程での森林資源の持続可能性確保や水・電力使用量の削減に加え、パッケージ素材の脱プラ・リサイクル性強化に取り組んでおり、環境配慮型製品の開発を加速させています。

具体的には、植物由来インキの活用や、リサイクル性を高めた素材開発に注力し、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減を目指しています。また、事業活動におけるCO₂排出量削減も進め、2030年までにGHG排出量50%削減(2013年度比)を目標に掲げています。

製品容器のプラスチック使用量削減と再生可能・生分解性素材への切り替えを進め、消費者が手に取る時点から環境負荷低減に貢献しており、工場排水や製造エネルギーの低炭素化にも注力しています。

具体的には、製造工程における化石燃料の使用削減や、事業所での再生可能エネルギーの導入を積極的に進めています。また、製品のライフサイクル全体でのCO₂排出量削減を目指し、包装材の改良やリサイクルしやすい素材の開発にも注力することで、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

小売・サービス業は、消費者との接点が最も多い業種であり、店舗・施設のエネルギー効率化や流通・購買段階での環境負荷低減が企業価値に直結する領域です。脱炭素化の取り組みは、省エネや再エネ導入といった自社努力に加え、サプライチェーン全体や顧客行動に働きかける形で広がりを見せています。

株式会社セブン&アイ・ホールディングスは全国の店舗で、店舗のLED照明化、冷蔵・空調の省エネ化を推進しており、物流ではEVトラックを導入し、商品パッケージの簡素化や再生資材の使用も進行させています。

さらに2030年までに店舗使用電力の100%再エネ化を目指すとも表明しています。この取り組みは、店舗運営における環境負荷を低減するだけでなく、持続可能な社会の実現に向けた同社の強いコミットメントを示すものです。

三井不動産株式会社では、商業施設やオフィスビルにおけるZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を積極推進しています。

再エネ調達や環境認証(LEED、BELS)取得によって、施設の環境性能を可視化し、テナント企業・来訪者への波及効果も期待されており、ビルを利用する企業や来訪者に対しても環境意識の向上を促し、社会全体の脱炭素化に貢献することを目指しています。

警備・防災などの社会インフラを担う中で、歩行領域EV(警備実証用モデル)や事業所の再エネ転換を推進しています。

防災・防犯サービスと融合させた環境リスクへの備えを訴求し、脱炭素と安全性の両立を図る独自路線を展開しています。

食品・飲料業界は、原材料の生産から製造・流通・消費・廃棄に至るまで、サプライチェーンが非常に長く、ライフサイクル全体を視野に入れたCO₂削減策が求められています。

味の素グループは「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)」を掲げ、アミノ酸製造プロセスの省エネ化や、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。

石油由来プラスチックの代替として開発された植物由来のバイオプラスチック「ライスレジン」の活用や、植物性タンパク質の研究開発など、素材レベルからの脱炭素に取り組んでいます。また、食品ロス(フードロス)の削減に向けた取り組みも強化しており、サプライチェーン全体での環境負荷低減を目指しています。

その一環として、フードロス削減を啓発するコマーシャルも制作し、広く意識向上に努めています。

情報通信・テクノロジー分野では、自社のエネルギー消費削減と、ICT技術による社会全体の脱炭素化支援の両立が求められています。特に、クラウド、AI、IoTなどの高性能ITインフラは電力消費が大きく、データセンターの省電力化と再生可能エネルギーの導入は喫緊の課題です。

東芝グループはデータセンターにおける、サーバー冷却の最適化や高効率機器の導入により、電力使用量を大幅に削減しています。再生可能エネルギー由来の電力調達を進め、脱炭素型クラウドサービスの提供も展開しています。

さらに、AI・IoT・電力系技術を融合させたスマートグリッドソリューションを開発・提供しており、エネルギー需給をリアルタイムで最適制御することで、自治体・企業のカーボンニュートラル達成を技術面から支援しています。

カーボンニュートラルの取り組みは、製造業やエネルギー分野に限られたものではなく、あらゆる業種・業態に広がりつつあります。ここでは、その他の業種におけるカーボンニュートラルにおいて注目される事例や、革新的なアプローチによって脱炭素化に貢献する企業の動向を紹介します。

建設業の大林組では、リサイクル可能なコンクリートや木材、カーボンネガティブ素材(炭素吸収型建材)の活用を開始しています。建物の長寿命化・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)との併用により、ライフサイクル全体の排出削減を行っています。

以下の動画では、大林組におけるコンクリートの低炭素化についてご確認いただけます。

西濃運輸株式会社では、鉄道や船舶を活用したモーダルシフト、ダブル連結トラックによる効率輸送、FCEV(燃料電池車)大型トラックの実証運行などを他社と連携して実施しており、2018年〜2022年の5年間で年間27,484トンのCO₂削減を達成しています。

さらに、2024年度には、モーダルシフトをさらに推進し、都市部における輸送効率の向上と、排出量削減目標の更なる達成を目指しています。

きらぼし銀行は、NTTデータが提供する温室効果ガス排出量算定ツール「C-Turtle®FE」を導入しました。

同銀行は、2030年度までにScope1・2のカーボンニュートラル達成と、Scope3にあたる投融資先のGHG削減支援を推進中です。

今後は自治体と連携し、地域企業の排出量算定と削減支援を展開し、地域経済の持続的発展と環境対応を両立を目指しています。

農事組合法人 高千穂西の風では中山間地域の水田管理の省力化を目的に、複数のスマート農業技術を導入しました。これにより、水管理や除草の時間短縮、安全性向上、作業負担の軽減を実現しています。

急傾斜地や狭小ほ場でも効率的な作業が可能となった一方で、機器の導入コストやバッテリー性能向上などの課題も残されています。以下の動画では、スマート農業技術の一例をご確認いただけます。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにすることを指します。

2050年までの排出実質ゼロという世界的な目標達成に向け、脱炭素化は一過性のトレンドではなく、企業の長期的な経営戦略に欠かせないテーマとなっています。特に、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)を重視するESG経営においては、カーボンニュートラルの実現が持続可能な成長を支える重要な柱です。ここではカーボンニュートラルに関して、企業が押さえておくべき基礎知識を解説します。

企業活動における温室効果ガスの排出は、以下の3つの範囲(スコープ)に分類されます。

| 区分 | 定義 | 主な例 |

|---|---|---|

| Scope1 | 自社が直接排出する温室効果ガス | 工場や社用車の燃料燃焼、ボイラーなど |

| Scope2 | 購入した電力・熱・蒸気などの使用に伴う間接排出 | 事務所や工場での電力使用による排出 |

| Scope3 | サプライチェーン全体にわたるその他すべての間接排出 | 仕入れ、製品輸送、社員の出張、廃棄物処理、顧客による製品使用など |

とくにScope3は全体排出量の大部分を占めるケースも多く、可視化と管理の難易度が高い領域です。

しかし、環境負荷の全体像を把握し、持続可能な企業経営を実現するには、Scope1〜3すべてへの対応が不可欠です。以下の記事では、特に複雑なScope3についてわかりやすく解説しています。

参考:知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは|経済産業省 資源エネルギー庁

カーボンニュートラルをめぐる世界的な動きは、2015年に採択されたパリ協定を契機に本格化しました。

パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前より2℃未満、できれば1.5℃に抑えることを目標とし、その実現に向けて各国が温室効果ガスの削減目標を自主的に設定する仕組みが採用されています。

EUではグリーンディール、米国ではインフレ抑制法(IRA)など、産業政策としての脱炭素化が推進されており、企業に対しては、以下のような国際的な枠組みや要請への対応が急速に広がっています。

| 国際的な枠組み | 概要 | 目的 |

|---|---|---|

| TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース) | 気候変動リスクと企業財務への影響を開示するための国際的ガイドライン | 投資家やステークホルダーへの情報透明性向上 |

| CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト) | 企業や都市の環境情報(GHG排出量、対策など)を収集・評価する国際的調査 | 環境情報の透明性確保と評価による改善促進 |

| SBT(Science Based Targets) | パリ協定に沿った科学的根拠に基づく温室効果ガス削減目標の設定 | 気候変動抑制に貢献する企業目標の明確化 |

これらの動きに対応することは、ESG投資の呼び込みや金融機関との関係構築においても重要な位置を占めています。

参考:2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略|経済産業省

参考:TCFDとは|TCFDコンソーシアム

参考:CDPについて|CDPジャパン

参考:SBT(Science Based Targets)について|環境省

以下のような視点で、脱炭素は経営戦略としての重要性を増しています。

| 視点 | 内容 | 影響・ポイント |

|---|---|---|

| 投資家視点 | ESG投資の拡大に伴い、環境対応を財務指標と同等に評価する流れが進行 | 環境対応の有無が資金調達や企業評価に直結 |

| 顧客・消費者視点 | 環境に配慮した商品・サービスへのニーズが高まり、ブランド価値に直結 | 持続可能性が購買行動やファン化に影響 |

| 事業継続性(レジリエンス) | 将来の炭素税や規制リスクを見据えた中長期的なコスト管理が必須 | リスク回避と競争力維持のための戦略策定が重要 |

世界的な規制強化に加え、投資家・消費者・取引先といったステークホルダーからの環境配慮への期待も年々高まっており、脱炭素に対する対応や姿勢が企業の信頼性や選ばれる理由につながっています。

さらに、2026年から排出権取引が本格的に始動する見通しもあり、規制対応にとどまらず、事業成長や競争優位性を確保するうえでの経営課題として、戦略的な取り組みが求められています。

カーボンニュートラルへの取り組みは、単なるCSR活動ではなく、企業価値の向上と経営基盤の強化に直結する戦略的な施策です。ここでは、主な3つのメリットを整理します。

環境問題への対応は、企業に対する評価を大きく左右する要素になりつつあります。とくに若年層や海外市場においては、サステナビリティを重視する企業への支持が高まる傾向にあり、カーボンニュートラルの取り組みは、企業のブランド力を高める有効な手段です。

また、取引先企業のESG調達方針や環境認証取得の条件として、CO2排出量の把握や削減が求められるケースも増加しています。

【事例】顧客・消費者とのつながりを強化した事例|パタゴニア

パタゴニアは環境保護を企業理念の中心に据え、「私たちは故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」と宣言しています。製品の素材から製造プロセスまで徹底した環境配慮を行い、その姿勢を顧客に率直に伝えています。

環境活動を単なるCSRではなく、ビジネスそのものと捉えることで、環境意識の高い顧客層から圧倒的な支持を獲得し、強力なブランドロイヤリティを築いています。

参考:環境|パタゴニア

環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)に配慮した経営が求められる中、カーボンニュートラルの推進はESG評価を高める重要な要素とされています。

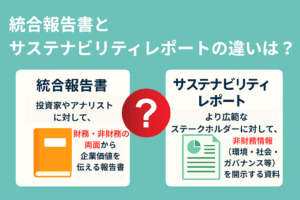

結果として、ESG投資を行う機関投資家からの注目度が高まり、持続的な資金調達につながるほか、SDGs報告や統合報告書の信頼性向上にも寄与します。

【事例】ESG評価の向上と資金調達の好事例|日本取引所グループ

日本初の公的なグリーンボンド発行市場「グリーンボンド・プラットフォーム」を開設し、環境問題解決に資する事業への資金調達を支援しています。また、東証プライム市場の上場企業に対してTCFD開示を実質的に義務付けるなど、資本市場全体での脱炭素化を推進しています。

資本市場の運営者として、企業の脱炭素への取り組みを促す環境を整えることで、日本全体のESG投資を活性化させ、自身の社会的使命を果たすとともに、ESG評価を高めています。

参考:サステナビリティ|日本取引所グループ

再生可能エネルギーの活用や高効率な設備の導入、省エネの徹底といった施策は、環境負荷を下げながらエネルギーコストを抑える効果が期待できます。

特に電力単価が上昇する中でのエネルギー自給率の確保やエネルギーマネジメントの最適化は、長期的なコスト競争力の確保に貢献します。

このように、カーボンニュートラルへの対応は、単なる環境対策ではなく、企業成長に直結する重要な経営戦略として捉えるべき局面を迎えています。

カーボンニュートラルの実現には、再生可能エネルギーの導入・調達、省エネ化、サプライチェーン全体での排出量削減、そしてCCUSやバイオマスといった先端技術の活用が不可欠です。

これらを推進するためには、社内での啓発活動や専門部署の設置、PDCAサイクルの確立といった体制整備も重要となります。ここでは、企業が取り組むべき具体的アクションについて解説します。

事業活動におけるCO₂排出量の大部分は電力使用によるものであり、これをクリーンエネルギーに転換することは、Scope2(間接排出)の削減に直結します。再エネ導入・調達の主な手法は、以下のとおりです。

| 手法 | 概要 | メリット |

|---|---|---|

| 自家消費型太陽光発電 | 工場や物流拠点、オフィスの屋根に太陽光パネルを設置し、自社で発電した電力を直接使用。 | 電力単価の抑制、非常時の電源確保、省エネ効果 |

| PPA(電力購入契約) | 再エネ発電事業者と長期契約を結び、再エネ電力を外部から調達。オンサイト(自社敷地内)・オフサイト(外部発電所)に分かれる。 | 初期投資不要、電力価格の安定化、契約により供給保証 |

| 自己託送(第三者所有モデル) | 自社が保有する再エネ発電設備から、送電網を通じて遠隔拠点に電力を供給。 | 複数拠点の電力共有が可能、地産地消の推進、広域展開企業に有効 |

各手法には、導入コスト・契約期間・供給安定性などの違いがあるため、企業規模や事業形態、立地条件に応じた最適な選択が重要です。たとえば、広大な敷地を持つ製造業では自家消費型が有効であり、都市部のオフィス主体企業ではPPAやグリーン電力証書の活用が適しています。

既存の設備や建物を見直し、エネルギー効率の高い構造に転換することで、CO₂排出量の大幅削減と運用コストの低減が同時に実現できます。 具体的な省エネ施策は以下のとおりです。

| 分野 | 施策内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 空調・照明設備の高効率化 | インバーター制御、LED照明の導入、照度・温度の自動調整システムの活用 | エネルギー使用量の最適化と省電力 |

| 生産設備の更新・最適化 | モーター・ボイラー・コンプレッサーの高効率化、IoTによるエネルギー使用の可視化 | 生産効率の向上と電力・燃料の無駄削減 |

| 断熱性能の向上 | 屋根・外壁・窓ガラスへの断熱材強化 | 冷暖房負荷の軽減と快適な室内環境の維持 |

また、ZEB化とは、建物が消費する年間の一次エネルギーを、再エネの導入などで実質ゼロにする建築モデルです。以下の要素を組み合わせて達成されます。

国土交通省などが定める「ZEB Ready」「Nearly ZEB」「ZEB」といった段階的な評価基準もあり、補助金対象となるケースもあります。

ZEB化や省エネ化は、環境負荷を抑えるだけでなく、電力価格の変動リスクを抑え、従業員の快適性を向上させる副次的効果も期待されます。老朽化設備の更新時期やリニューアル計画に合わせて、将来のスタンダードを見据えた省エネ投資を段階的に進めることが重要です。

参考:ZEBとは?|環境省

脱炭素経営を本質的に進めるには、自社の排出量(Scope1・2)だけでなく、原材料の調達から製品の使用・廃棄までを含む「Scope3」への対応が不可欠です。Scope3は多くの企業にとって、排出量全体の7~9割以上を占めるとも言われており、その削減はカーボンニュートラルの達成に直結します。

【事例】製品の使用段階での排出量削減|三菱電機

家電製品や設備機器の省エネ化を徹底することで、顧客が製品を使用する際の電力消費量を削減し、Scope3排出量(カテゴリー11:販売した製品の使用)の低減に貢献しています。特に、エアコンや冷蔵庫などの高エネルギー消費製品において、独自の高効率技術を開発・導入しています。

製品自体の性能向上という本業を通じて、顧客の脱炭素化を支援し、結果として自身のScope3排出量も削減している点です。これは、企業の技術力が社会全体の課題解決に直結する好例です。

参考:環境|三菱電機

カーボンニュートラルを本格的に達成するためには、再エネ導入や省エネだけでは対応しきれない、「排出削減が難しい領域」への対策が不可欠です。そこに有効なのが、CCUS技術・バイオマスの活用・LCA(ライフサイクルアセスメント)分析といった、より高度かつ戦略的な手法です。

【事例】CCUS技術(CO₂回収・利用・貯留)|三菱重工業

世界トップクラスのCO₂回収技術を開発し、米国や英国のセメント工場など、排出削減が困難な産業向けにCCUSプラントを提供しています。回収したCO₂を再利用する技術(カーボンリサイクル)の実証にも取り組んでいます。

自社の技術力を活かし、セメントや化学工業といった「ハード・ツー・アベイト(削減困難)」な産業の脱炭素化をビジネスとして推進している点がポイントと言えます。

参考:CCUS(CO₂の回収・利用・貯留)|三菱重工

【事例】バイオマス活用|日本製紙

製紙業で培った技術を活かし、木質バイオマスを燃料とする発電事業を展開しています。さらに、木質資源からセルロースナノファイバー(CNF)といった新素材を製造し、プラスチック代替品などへの利用を拡大しています。

森林資源を持続可能な形で活用し、エネルギーだけでなく、新しい素材を生み出すことで、化石資源への依存度を低減し、事業の多角化にもつなげている点がポイントです。

参考:事業とCSR

【事例】LCA(ライフサイクルアセスメント)分析|LIXIL

製品の企画・開発段階からLCAを導入し、建材や住宅設備が原材料調達から製造、使用、廃棄に至るまでの全過程で発生する環境負荷(CO₂排出量や水使用量など)を定量的に評価しています。この分析結果を元に、環境性能の高い製品の開発を進めています。

LCA分析を単なる報告義務としてではなく、製品の競争力向上と環境負荷の抜本的な削減のための戦略ツールとして活用している点がポイントです。

参考:製品イノベーションによるライフサイクルを通じた環境負荷の低減|LIXIL

再エネ導入や省エネ投資だけでは、真の意味でのカーボンニュートラルは実現できません。全社的な意識改革と、戦略的な推進体制の整備があってこそ、脱炭素の取り組みは継続的・実効的なものになります。その中心となるのが、社内の啓発活動とESG経営体制の構築です。取り組むべき主な内容として以下のようなものがあります。

| 取り組み内容 | 概要 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ESG・サステナビリティ推進部門の設置 | 経営層と現場をつなぐ中核部門として、全社の脱炭素・人的資本・ガバナンス対応を一貫して管理・推進 | 方針のブレを防ぎ、戦略的にESG経営を進行できる |

| 社内教育・啓発活動の実施 | eラーニング、研修、社内ポータル活用などにより、社員一人ひとりの意識を高め、行動につなげる | 社員の自発的な参加と行動変容を促す |

| 事業部門別のKPI設定と評価制度の導入 | エネルギー使用量・CO₂排出量・再エネ使用率などを指標化し、各部門でのPDCA運用を可能にする | 各部門での実効性ある改善と成果の「見える化」 |

| 社内報告体制・横断連携の整備 | サステナビリティ委員会やマネジメントレビューの定期開催により、経営層への報告と部門間の連携を強化 | 全社的な一体感と、戦略的・継続的な改善体制を構築 |

また、脱炭素やESGの取り組みは、単なる「CSR活動」ではなく、経営戦略の中核に据えるべきテーマです。社内体制を整備し、PDCAによって具体施策を継続的に進化させることで、次のような効果が期待されます。

今後は「気候変動リスクをどう経営に組み込むか」が企業の持続可能性を左右します。社内における環境意識の定着と推進体制の確立は、あらゆる施策を機能させるための土台であり、最も重要なアクションの一つです。

カーボンニュートラルは、単なる環境対応ではなく、企業価値の向上・競争力強化につながる新たな経営戦略の中核です。再生可能エネルギーの導入、省エネ設備への投資、サプライチェーン全体での排出量削減、さらには社内体制の構築など、先進企業を見本に無理なくカーボンニュートラル対応を始めてみましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。