\当サイトおすすめNo.1サイト/

世界的なプラスチック汚染の深刻化や資源枯渇の懸念を背景に、各国で規制強化や循環型経済への移行が加速しています。

日本でも2024年に、プラスチック資源の循環利用を推進する一般社団法人プラスチックサーキュラーエコノミー推進協会が設立され、2035年までに使用済みプラスチックを100%リユース・リサイクル等によって有効活用することを目標に、産業界全体での取り組みが進められています。

本記事では、企業の担当者が押さえるべきプラスチック・サーキュラーエコノミーの基本から、導入のための具体的ステップ、国内外の最新事例や制度動向までを体系的に解説します。

プラスチックは便利な素材である一方、大量消費と廃棄による環境負荷が深刻化しています。その解決策として注目されるのが、資源を循環させて廃棄を最小化するサーキュラーエコノミーです。

ここでは、従来のリサイクルとの違いや日本における取り組み動向に触れながら、プラスチックにおけるサーキュラーエコノミーの基本を解説します。

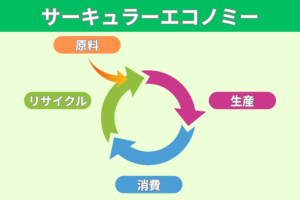

サーキュラーエコノミーとは、資源をできるだけ長く循環させて活用し、廃棄物を最小限に抑える経済の仕組みです。従来のリサイクルが使用後の廃棄物を再利用する段階的な取り組みであるのに対し、サーキュラーエコノミーは製品の設計・製造から使用後の回収・再資源化までライフサイクル全体を対象としています。

| サーキュラーエコノミー | リサイクル | |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 製品の設計・製造から使用・回収・再資源化までライフサイクル全体 | 使用後の廃棄物のみ |

| アプローチ | 資源利用の最小化・再設計・新たなビジネスモデル創出を含む | 廃棄物を再利用して資源を再び活用 |

| 目的 | 廃棄物削減と資源価値の最大化、持続可能な経済の実現 | ごみ削減と資源の再利用 |

| 特徴 | リユース・リデュース・リサイクルなど多面的に展開 | 「リサイクル」に限定した単一的手法 |

つまり、サーキュラーエコノミーは廃棄物対策にとどまらず、資源利用の最適化や新たなビジネスモデルの創出を含む点が大きな違いです。

参考:資源循環(サーキュラーエコノミー)|環境省

参考:プラスチックサーキュラーチャレンジ2025|WWF

2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、資源枯渇や海洋汚染といった課題に対応するため、プラスチックの製品設計から廃棄までを対象に、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加えて再生可能資源の活用を促進する枠組みです。

| 年度 | 目標内容 |

|---|---|

| 2030年 | ワンウェイプラスチック排出量を25%削減 |

| 2030年 | 容器包装の60%をリユース・リサイクル可能な設計へ移行 |

| 2035年 | 使用済みプラスチックを100%有効利用 |

これらの施策は、ライフサイクル全体での資源循環を前提とし、企業・自治体・消費者が協力することで持続可能な社会づくりを支える重要な取り組みです。

出典:https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/setsumei_siryou.pdf

2024年10月に設立された一般社団法人プラスチックサーキュラーエコノミー推進協会は、再生プラスチック製造を担う企業約25社を中心とした会員で構成されています(2024年発足時点)。

この協会は、再利用や循環型設計、素材の再活用など、幅広いプラスチックの資源循環を推進し、協会を通じて業界全体の地位向上や事業環境の改善を図る役割を担っています。さらに、脱炭素や産業競争力の強化、経済安全保障への貢献にも重点を置き、プラスチック循環社会の実現を目指す重要な産業プラットフォームとして機能しています。

出典:https://cyclers.co.jp/news/20250410/?utm_source=chatgpt.com

【事例】資源循環への貢献|東港金属

高度なプラスチックリサイクル施設の整備:当社は、使用済みプラスチック容器を高度に処理できる施設を整備し、より効率的な再資源化を進めています。

協会ネットワークを通じた技術と知見の共有:協会内の他の会員企業と積極的に情報交換や技術協力、市場開拓活動を行い、多角的なプラスチック資源循環モデルの普及を推進しています。

リサイクル率向上と循環型社会の実現:当協会の方針に熱心に賛同し、多角的な視点からプラスチックのリサイクル率向上に貢献しています。また、業界全体の環境配慮型経営の強化にも取り組んでいます。

参考:東港金属のHP

プラスチックにおけるサーキュラーエコノミーの自治体における取り組みといて、東京都の代表的な施策を紹介します。

東京都は「プラスチック削減プログラム」を掲げ、CO₂排出量の実質ゼロと環境負荷の最小化を目指しています。その基本方針は「Zero Carbon, Zero Pollution」であり、資源のサプライチェーン全体を視野に入れた“カーボン・クローズド”なプラスチック利用の実現を方向性として示しています。主な取り組みは以下のとおりです。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 容器包装リサイクル法に基づく分別収集の促進 | 市民や事業者による分別を徹底し、 再資源化率を高める。 |

| 事業系プラスチック廃棄物の削減 | 事業活動で発生するプラスチックごみを抑制し、 循環利用を推進。 |

| ペットボトルのボトル to ボトルリサイクル | 使用済みペットボトルを新たなボトルに再生し、 資源循環を強化。 |

| 熱回収から資源循環型利用への転換 | 焼却による熱利用依存から、 リユースやリサイクル重視へ移行。 |

これにより、リデュース・リユース・リサイクルの徹底を図ると同時に、新たなビジネスモデルの構築や実証事業の展開も後押ししています。

出典:https://www.tokyokankyo.jp/wp-content/uploads/2020/12/7c715b9b32f6560f9f5d10874c00f1ad.pdf

東京都は、2022年4月に公益財団法人東京都環境公社内に「東京サーキュラーエコノミー推進センター(T‑CEC)」を設置しました。センターの主な役割は、持続可能な資源循環社会の実現に向け、都民・事業者・自治体に対し、情報発信と導入支援をワンストップで提供することです。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| 相談・マッチング事業 | 使い捨てプラスチック削減やリサイクル促進を目指す企業・自治体へ、アドバイスや補助制度の紹介、他事業者との連携を支援。 |

| 2Rビジネス支援 | リデュース・リユースを中心としたプラスチック使用削減ビジネスの導入・普及をサポート。 |

| 水平リサイクルの社会実装 | ペットボトルtoボトルなど、プラスチックを同一製品へ循環させるリサイクル手法の普及を推進。 |

さらに、同センターは「3Rアドバイザー事業」によって大規模事業所を対象とした廃プラスチックの削減支援を行い、国際連携やシンポジウムの開催を通じて、サーキュラーエコノミーの普及啓発にも注力しています。

出典:https://www.tokyokankyo.jp/about/jigyo/circular-economy/

2025年4月1日より、大田区では家庭から出るプラスチック類(ペットボトルを除く)について、区内全域で新たに「プラスチックの日」を設定して分別回収を開始しました。これまで可燃ごみや資源の日に混ぜていたプラスチックを専用収集日に回収することで、再資源化の効率向上と温室効果ガス排出の抑制を目指しています。回収対象は、以下の3つすべてを満たすことが条件です。

加えて、行政のガイドラインでは、分別排出を促すため、ルール違反となる場合には指導シールを貼り付け、適正排出を促す運用も行っています。

【事例】プラスチック削減プログラムの好事例|文京区、ウォータースタンド株式会社

マイボトル用給水機の設置:文京区内の公共施設に「マイボトル用給水機」を設置し、区民全体で使い捨てペットボトルの利用削減を推進しています。

プラスチック分別回収の実施:2025年4月から、プラスチック製容器包装・製品の分別回収を本格的に実施し、プラスチック削減率18.9%の達成を目指します。

脱プラスチック容器への転換支援:脱プラスチック容器等の購入費補助や、飲食店・小売店向けに紙製や再利用可能な容器への切り替えを支援します。

出典:マイボトル用給水機を是非ご利用ください!|文京区

世界的にプラスチックの大量消費と廃棄が問題となるなか、サーキュラーエコノミーはその解決策として強く期待されています。次に、プラスチックのサーキュラーエコノミーが注目される理由を、資源・規制・企業活動という観点から解説します。

近年、世界各国がプラスチック規制を急速に強化するなか、特に欧州連合(EU)では2021年からストローや容器などの使い捨てプラスチックを段階的に禁止する措置を実施し、プラスチック製包装の設計基準も厳格化しています。

| 規制名 | 概要 |

|---|---|

| 食品接触材規則(EC規則1935/2004) | 食品に接触するすべての素材を対象に、安全性や品質を損なわず有害物質が移行しないことを基本要件として定めた包括的な枠組み規則。 |

| プラスチック食品接触材規則(EU規則10/2011) | プラスチック製の食品接触材に特化した規則。具体的な安全基準や試験方法を規定し、利用可能な添加剤リストなども明確化。 |

| 再生プラスチック食品接触材規則(EU規則2022/1616) | 再生プラスチックを食品接触材として利用する際の安全性を確保するためのガイドラインを設定。リサイクル材利用を前提とした規制強化。 |

| 使い捨てプラスチック指令(EU指令2019/904) | ストローやカトラリーなど特定の使い捨てプラスチック製品の使用削減を目的に規制。食品包装材の削減や代替素材の利用促進、リサイクル率向上も含む。 |

こうした国際的圧力を背景に、日本でも「プラスチック資源循環促進法」が2022年に施行され、製品設計・製造・販売・回収の各段階で企業に責任が課される法制度へと進化しています。

このような国際・国内の制度整備は、企業にとってサーキュラーエコノミーへの対応を単なる環境対策ではなく、未来の市場での競争力を左右する必要不可欠な戦略へと変えています。

出典:https://www.eu.emb-japan.go.jp/files/100738009.pdf

参考:プラスチック廃棄物の循環利用技術は欧州がリード(EU、欧州)|日本貿易振興機構(JETRO)

参考:プラスチック資源循環|環境省

プラスチックごみは海洋に流出すると、紫外線や波の影響で徐々に劣化・破砕し、最終的にはマイクロプラスチック(MP)と呼ばれる微細な破片へと変化します。これらは海流に乗って広範囲に漂流し、誤って摂取されることで海洋生物の体内に取り込まれることが知られています。

九州大学や東京海洋大学の研究グループが実施したシミュレーションによれば、2016年に観測された北太平洋でのマイクロプラスチックの分布は、今後の流出増加を前提にすると急激に拡大していくと予測されています。

特に夏季の日本周辺や北太平洋中央部で浮遊量が多く、2030年には現在の約2倍、2060年には約4倍に達する可能性が示されています。下図はその分布予測を示したもので、濃い赤色は海水1m³あたり1000mg以上のマイクロプラスチックが漂う高濃度海域を意味します。

こうした増加は単なるごみ問題にとどまらず、食物連鎖や生態系の持続可能性に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。特に実験室で用いられるマイクロプラスチックの多くは観測よりもはるかに小さい粒径であるため、実海域での微細粒子の監視・予測を強化することが、今後の生態系保全につながります。

【事例】海洋プラスチックごみ問題への対策|レンゴー

レンゴーは、海洋プラスチックごみ問題への対応として、木材由来の生分解性球状セルロース粒子「ビスコパール」を開発しました。この素材は、土壌や海水中で微生物によって分解される特性を持つため、マイクロプラスチックビーズの代替として期待されています。化粧品や塗料、樹脂添加剤など、幅広い分野での活用が可能で、国際的な海洋生分解性認証も取得しています。需要増に応えるため、量産プラントを新設し、生産体制を強化しています。この取り組みは、環境負荷低減と企業の持続的成長の両立を目指す好事例です。

出典:セロファン、球状セルロース粒子(ビスコパール®)の土壌生分解性の認証「OK biodegradable SOIL」取得について|レンゴー

プラスチックのサーキュラーエコノミーへの取り組みは、環境対策にとどまらず、企業価値を高める戦略的投資として位置づけられます。特にESG投資や消費者意識の変化が加速するなかで、その重要性は一層高まっており、以下のような効果が期待できます。

| 取り組み内容 | 効果 |

|---|---|

| 環境(E)分野での積極的な取り組み | ESGスコア改善に直結し、投資家からの信頼を獲得。機関投資家による資金配分で有利な条件を得やすくなる。 |

| 環境配慮型の製品・サービス提供 | 消費者の共感を呼び、ブランド価値の強化や顧客ロイヤルティの向上に直結。特に若年層や海外市場で効果的。 |

| 循環型ビジネスモデル・持続可能な製品設計 | 模倣されにくい競争優位性を確立し、価格競争から脱却。長期的な成長基盤の構築につながる。 |

結果として、こうした取り組みは企業の社会的責任(CSR)の遂行と長期的な事業成長を同時に実現する推進力となります。早期からの参画は、業界内でのポジション確立にも直結するでしょう。

プラスチックのサーキュラーエコノミーへの移行は、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。

ここでは、プラスチックにおけるサーキュラーエコノミーへの移行の実践ステップを解説します。

プラスチック・サーキュラーエコノミーの導入は、現状の正確な把握から始まります。

まずは、自社の事業活動において、以下を定量的に可視化します。

| 分析観点 | 内容 | 収集・整理する具体的情報 |

|---|---|---|

| 工程 | 製造、物流、販売など、事業活動のどの段階で使用・廃棄が発生しているか | 使用・廃棄が多い工程を特定し、工程ごとのデータを定量化 |

| プラスチックの種類 | 包装材、製品本体、部品など、用途や形態別に分類 | 種類別に使用量・廃棄量(重量・個数)を算出 |

| 使用量・廃棄量 | 自社全体でどれだけ利用・廃棄しているかを可視化 | 年度別・製品別の重量や個数データを整理 |

| 廃棄物の種類 | 可燃ごみ、産業廃棄物、再生可能資源などに分類 | 廃棄物の種別ごとの発生量と割合を記録 |

| 廃棄後の処理方法 | リサイクル、焼却、埋立などの処理ルートを特定 | 処理別の割合や実績データを収集し、改善余地を把握 |

| 特定すべき重点領域 | 使用・廃棄が多い製品や工程を明らかにし、重点的な改善対象とする | 製品カテゴリや工程ごとの「重点改善リスト」を作成 |

このデータを基に、削減効果が高い領域やリサイクル効率を改善できるポイントを特定することで、次のステップである目標設定や戦略立案の精度が高まります。現状分析は、単なる調査ではなく、最適な資源循環計画を描くための土台となります。

【事例】日本コカ・コーラの定量分析|日本コカ・コーラ

日本コカ・コーラは、「容器の2030年ビジョン」を掲げ、容器の回収・リサイクル率100%を目指しています。この目標達成に向け、自社のサプライチェーン全体における容器の使用量や回収量を定量的に分析し、その結果を詳細なデータとしてウェブサイトで公開しています。これにより、自社の進捗状況を透明化し、ステークホルダーへの信頼向上に繋げています。

参考:サステナブルな容器へ|日本コカ・コーラ

現状分析で得たデータを基に、達成すべきゴールとそこへ至る具体策を明確にします。目標は抽象的な理念ではなく、以下のような数値化・期限設定された指標にすることで実効性が高まります。

| 領域 | 目標設定の例 | 戦略立案の視点 |

|---|---|---|

| 製造段階 | 再生プラスチック使用率を○年までに△%へ引き上げ | リサイクルしやすい素材や単一素材化、部品の共通化による廃棄削減 |

| 流通段階 | 製品重量を○%削減 | 軽量化による輸送効率改善、過剰包装の廃止 |

| 回収段階 | 回収率を○年までに△%達成 | 店舗回収・宅配回収インフラの整備、インセンティブ制度の導入 |

| 再生段階 | リユース容器の採用率を○%まで拡大 | 回収プラスチックの品質向上、マテリアル・ケミカルリサイクル設備の活用 |

戦略立案では、バリューチェーン全体を俯瞰し、社内の設計・生産・物流部門だけでなく、取引先や回収事業者、自治体との協働体制を前提に計画を作成することが重要です。こうした包括的な戦略が、目標達成の確度を高め、持続可能な循環モデルの定着につながります。

【事例】製造段階における好事例|キリンホールディングス

キリンホールディングスは、製品の軽量化と再生材の活用を製造段階の戦略として掲げています。特に、ペットボトルの首部を短くする技術や、キャップのプラスチック量を削減する取り組みにより、容器の軽量化を進めています。さらに、再生PET樹脂の使用率を向上させることで、資源循環を促進しています。

参考:容器包装の取り組み|キリンホールディングス

製品の設計段階は、プラスチック資源循環の成否を左右する重要なポイントです。

使用後の回収やリサイクル効率を高めるためには、素材選定や構造設計の段階から環境配慮を組み込むことが不可欠です。

| 工夫の種類 | 内容 |

|---|---|

| 単一素材化 | 複数種類の樹脂を組み合わせず、同一素材で構成することでリサイクル工程を簡略化。 |

| 再生材利用を前提とした設計 | 強度や品質を維持しながら、再生プラスチックの活用比率を高める。 |

| 分解・修理の容易化(イージーリペア/イージーディスマントル) | 接着剤や複雑な構造を避け、部品交換や分別が容易な設計にする。 |

| 軽量化設計 | 輸送効率向上と材料使用量削減を同時に実現。 |

これらの工夫は、ライフサイクル全体での環境負荷低減だけでなく、リサイクルコスト削減・資源調達リスク低減・製品ブランド価値向上にもつながります。設計段階での小さな選択が、企業の循環型ビジネスの競争力を大きく左右するといえるでしょう。

【事例】単一素材化によるリサイクル効率向上|大日本印刷

大日本印刷(DNP)は、包装材のモノマテリアル化(単一素材化) を積極的に進めています。

この取り組みでは、これまで複数種類の樹脂を組み合わせていた包装材を、ポリエチレンなどの単一素材で設計し、使用後の分別やリサイクル工程を大幅に簡略化しています。

欧州のパッケージ設計ガイドライン(CEFLEX)に準拠した製品も開発しており、ユニリーバの「リプトン」など、多くのブランドで採用されています。消費者の手元から回収されたパッケージは、リサイクルされて新たな製品の原料として生まれ変わり、資源の循環に貢献しています。

こうした設計段階からの工夫により、環境負荷の低減と企業のブランド価値向上を両立させています。

参考:モノマテリアルとは|日本における普及の鍵とグローバル比較|大日本印刷

製造・流通段階での改善は、プラスチック使用量削減と廃棄物抑制の双方に直結します。特に以下のような軽量化とリユース容器の導入は、環境負荷とコストの両面で効果が大きい施策です。

| 施策 | 効果 |

|---|---|

| 軽量化 | ・輸送時の燃料消費量を削減 ・材料使用量を減らして原材料コストを抑制 ・CO₂排出量削減につながり、ESG評価にも好影響 |

| リユース容器導入 | ・使い捨てプラスチックの発生を大幅に削減・回収 ・洗浄・再利用の仕組みを確立し、資源循環モデルを社内外にアピール可能 ・環境意識の高まりに応じたマーケティング効果も期待 |

これらの取り組みは、サプライチェーン全体での資源効率向上にもつながります。製造現場・物流部門・販売部門が連携し、「必要なプラスチックを必要な量だけ使い、最大限循環させる」仕組みを構築することが重要です。

【事例】軽量化の取り組み|森永製菓

2020年から「inゼリー」のキャップとストローを薄くすることで、主要商品で約9%のプラスチック使用量を削減しました。さらに、2030年度までに包装材料のプラスチック使用量を25%削減(2019年度比、バイオマスプラスチック代替を含む)という目標を掲げ、環境負荷の低減に取り組んでいます。

参考:容器・包装における環境配慮の推進|森永製菓

参考:容器包装のプラスチック資源循環等に資する取組事例集|環境省・農林水産省

使用済みプラスチックを効率的に回収し、再び原料として循環させるためには、回収・リサイクルの仕組みづくりが欠かせません。その中心となるのが、リバースロジスティクス(逆物流)と高度リサイクル技術です。

| 領域 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 回収体制の整備 | ・店舗や物流拠点での回収ボックス設置 ・配送と回収を一体化した逆物流ルートの構築 ・消費者参加型の回収キャンペーンやインセンティブ制度の導入 |

| リサイクル品質の確保 | ・異物混入を防ぐための事前分別ルール策定 ・光学選別機やAI画像認識による自動選別技術の導入 ・ケミカルリサイクルや高性能マテリアルリサイクル設備の活用 |

こうした仕組みを構築することで、高品質な再生材の安定供給が可能となり、バージン材依存の低減やコスト安定化につながります。また、回収から再生までの一貫体制は、環境配慮型ブランドとしての信頼性向上にも寄与します。

【事例】リサイクルシステム構築の好事例|住友商事

住友商事は、プラスチックの資源循環を促進するため、全国のスーパーなどの店頭に1,700台以上のペットボトル自動回収機(RVM)を設置しています。

このシステムは、消費者が使用済みペットボトルを投入すると、自動で分別・圧縮され、その場で買い物ポイントが付与される仕組みです。ポイントというインセンティブを導入することで、多くの消費者が積極的にリサイクルに参加するようになり、回収量が大幅に増加しました。

回収されたボトルは、店舗から物流センターを経由して専用工場へ効率的に運ばれ、新たな製品の原料として再生されます。トムラ・ジャパンなどのパートナー企業と協力し、回収から再生までの一貫した体制を構築することで、質の高いリサイクル材の安定供給を実現しています。

この取り組みは、店舗と消費者、物流をつなぐことでプラスチック資源の循環を推進し、企業のブランド価値向上にも貢献しています。

参考:地域に向けた飲料容器のリサイクルシステムを構築|住友商事

ここでは、プラスチックのサーキュラーエコノミーを推進する上で注目すべき最新技術動向と、企業における具体的な取り組み事例を紹介します。

AC Biode株式会社では、廃プラスチックを化学的に分解し、新たな原料へと循環させるケミカルリサイクルの技術開発を進めています。触媒「プラスタリスト」を用いることで、ポリエチレンなどの廃プラスチックを解重合し、モノマーや化学品へ戻すことが可能です。

ポリエチレンを300℃でプロピレンガスへ分解するほか、両親媒性触媒を用いれば120℃・0.2MPaという低い条件でエタノールへ変換することもできます。これにより、従来の高温・高圧プロセスに比べて効率的かつ環境負荷の少ないリサイクルが実現されます。この取り組みは、従来の「マテリアルリサイクル」や「サーマルリサイクル」では再利用が難しいプラスチックに対しても新たな活用ルートを開くものであり、国内外から注目を集めています。

参考:https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/jirei/210728jirei.pdf

東レ株式会社は、回収ペットボトルを原料としたリサイクル繊維の活用に積極的に取り組んでいます。独自のフィルタリング技術や高度な洗浄技術の導入により、これまで困難とされていた多様な繊維断面や細さの実現を可能にしました。さらに、リサイクル原料の使用を可視化する「リサイクル識別システム」を導入し、取引先や消費者に対して高い信頼性を確保しています。

こうした取り組みは、プラスチックごみ削減と資源循環の両立に貢献するだけでなく、消費者に「持続可能なファッション」という新しい価値を提供し、ブランドの差別化にもつながっています。

参考:https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/goodpractice/case11.pdf

グリコグループは「環境ビジョン2050」のもと、容器包装における再生プラスチック利用の拡大に積極的に取り組んでいます。従来、化石資源由来のプラスチックを使用していたスティックやストローについて、植物由来の原料を配合したバイオマスプラスチックへ切り替えを進めています。たとえば「セブンティーンアイス」のスティックでは配合率10%、飲料用ストローでは5%を実現し、2021年には年間約20トンの化石資源由来プラスチック削減につながりました。

さらに2022年からは、小学校給食用牛乳に付属していたストローを廃止し、指で開けやすい形状の容器に変更。環境教育資料も児童・生徒に配布することで、削減の背景や意義を伝えています。これにより、2023年には年間約2,500万本(CO₂換算で約25トン)のストロー削減が見込まれています。

参考:https://www.env.go.jp/content/000121961.pdf

リコーは、製品設計の段階から軽量化や解体の容易化に取り組むだけでなく、使用済みサプライ品の回収体制を強化することで、サーキュラーエコノミーを実現しています。2021年時点で9か国15社の回収業者と提携し、さらにネットワークを拡大しており、フランスでは他の事務機器メーカーと共同出資したCONIBI社を通じ、無料回収システムを構築し、トナーカートリッジや消耗品のリユース・リサイクルを推進しています。

また米国では、使用済みサプライを回収するプログラムを展開。顧客が簡単に返却できるよう、プリペイド配送ラベルを同梱し、購入時の箱を再利用する仕組みを導入することで、コスト削減と省資源を両立しています。これらの取り組みにより、サプライ品の回収量を大幅に拡大し、再生製品の安定供給を実現しています。

プラスチックのサーキュラーエコノミーにおける基本概念から、日本国内の取り組み動向、企業が実践すべきステップ、そして具体的な先進事例までを網羅的に解説しました。

国際的な規制強化や環境意識の高まりを背景に、プラスチック資源の持続可能な循環は、企業にとって喫緊の課題です。本稿で紹介した企業事例を参考に、自社におけるサーキュラーエコノミーへの移行を加速させ、競争力強化と環境貢献の両立を目指しましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。