\当サイトおすすめNo.1サイト/

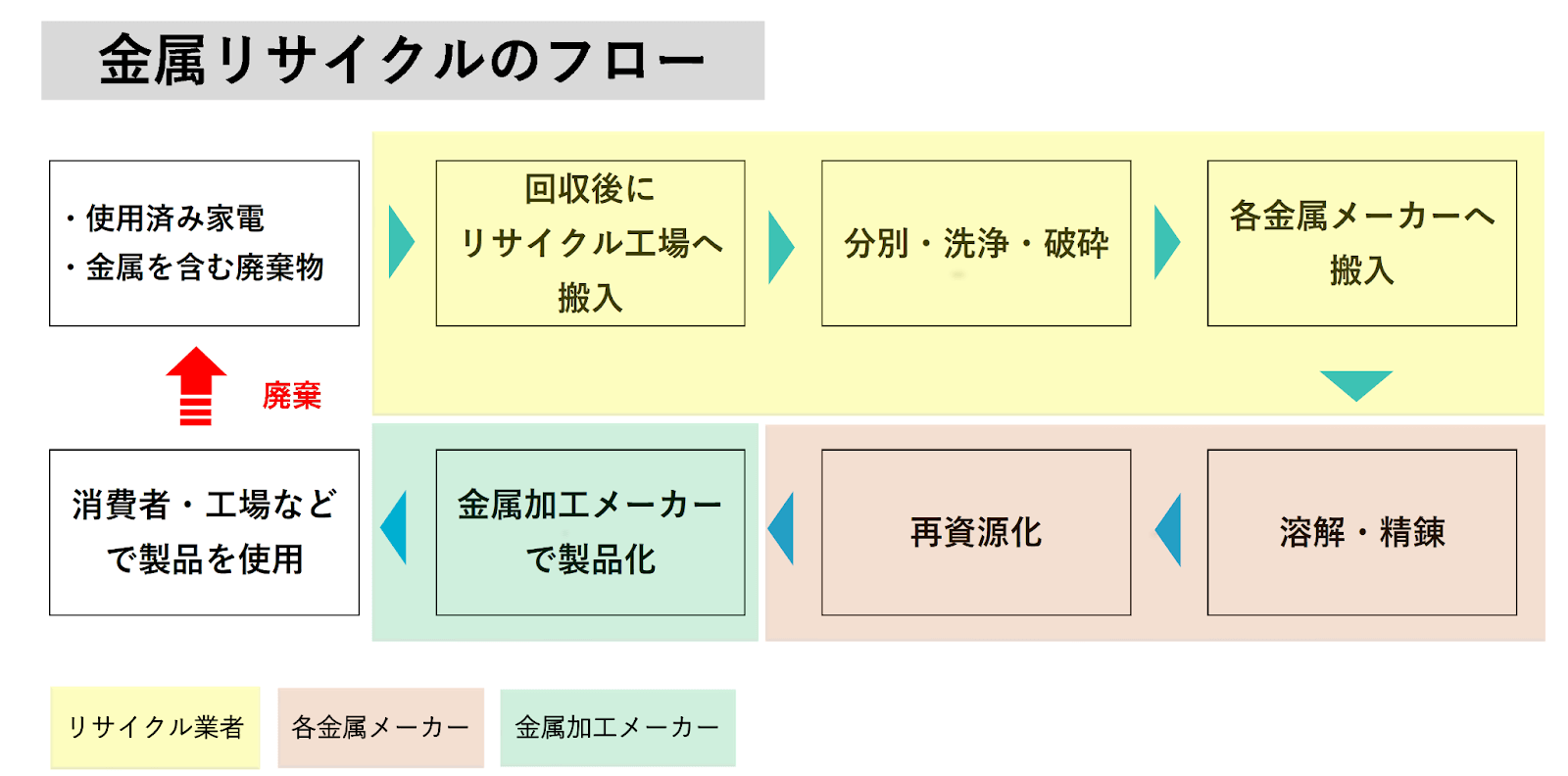

金属リサイクルは、使用済み製品や解体される建築物などから金属を回収・処理し、再資源化されて新たな製品に生まれ変わります。

本記事では、金属におけるリサイクルの現状並びに課題、環境にもたらす影響、金属リサイクルの取組事例をご紹介します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

金属リサイクルとは、使用済み製品や金属が含まれる廃棄物の中から金属だけを選別し、新たな金属として再利用することです。

金属リサイクルは、金属の使用状況や金属素材の性質・特性によって選別方法や抽出方法が異なり、必要な金属だけを取り出せる高度な選別技術と抽出技術が求められます。

またリサイクル時には不純物が混ざりやすい傾向にあり、高純度の金属精錬も求められます。

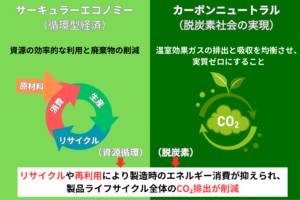

資源の効率的な利用方法として有効な金属リサイクルですが、採掘資源と自然破壊を抑制し、資源の有限性も相まって需要が高まる傾向にあります。

特に2050年カーボンニュートラル目標の実現に向けて、CO2削減効果の高い鉄スクラップを使用した電炉生産が注目されており、世界的に電炉化への取り組みが始まっています

金属のリサイクル率は、金属の素材によって大きく異なります。鉄やアルミのようにリサイクル率の高い素材がある一方で、抽出が困難なためにリサイクルが進んでいない金属素材もあります。

環境省のデータを基に、リサイクルされている金属を抜粋したものが下表です。

金属種別 | リサイクル率 | |||

|---|---|---|---|---|

| 使用済み製品 | 加工・工程内くず | 他素材随伴 | ||

| ベースメタル | 鉄(Fe) | 少ない | 極めて少ない | - |

| 銅(Cu) | 半数程度 | 極めて少ない | - | |

| 亜鉛(Zn) | 極めて少ない | 極めて少ない | - | |

| 鉛(Pb) | 少ない | 少ない | - | |

| アルミニウム(Al) | 少ない | 極めて少ない | - | |

| スズ(Sn) | 極めて少ない | - | - | |

| レアメタル | チタン(Ti) | 極めて少ない | - | - |

| バナジウム(V) | 極めて少ない | 極めて少ない | - | |

| クロム(Cr) | 極めて少ない | - | - | |

| マンガン(Mn) | - | - | 半数程度 | |

| コバルト(Co) | 極めて少ない | 少ない | - | |

| ニッケル(Ni) | 半数程度 | 極めて少ない | - | |

| ガリウム(Ga) | - | 多い | - | |

| ジルコニウム(Zr) | - | 極めて少ない | - | |

| ニオブ(Nb) | - | - | 極めて少ない | |

| モリブデン(Mo) | - | 極めて少ない | 極めて少ない | |

| アンチモン(Sb) | - | - | 極めて少ない | |

| テルル(Te) | - | - | 少ない | |

| セシウム(Cs) | 極めて少ない | - | - | |

| タンタル(Ta) | - | 少ない | - | |

| タングステン(W) | 極めて少ない | 極めて少ない | - | |

| 貴金属 | パラジウム(Pd) | - | 少ない | 極めて少ない |

| 白金(Pt) | 少ない | 少ない | 極めて少ない | |

| 金(Au) | - | 少ない | 極めて少ない | |

| 銀(Ag) | - | 極めて少ない | 極めて少ない | |

| ロジウム(Rh) | 少ない | - | - | |

特に有名な金属として、鉄とスチール缶のリサイクル率は顕著です。鉄鋼材料で90%以上、スチール缶は約93%を維持しています。

鉄鋼材料とスチール缶のリサイクルは、何度行っても極めて劣化が低い水平リサイクルが可能なことで知られています。また、アルミ缶のリサイクル率は96.6%と極めて高い数値を示しています。

これらの高いリサイクル率は、日本の静脈産業として重要な役割を果たし、資源の有効利用と環境整備に大きく貢献しています。

リサイクルされている金属の多くは、ベースメタルとレアメタルの一部、貴金属の一部のみです。その他の金属についてはリサイクルが遅れているのが現状です。

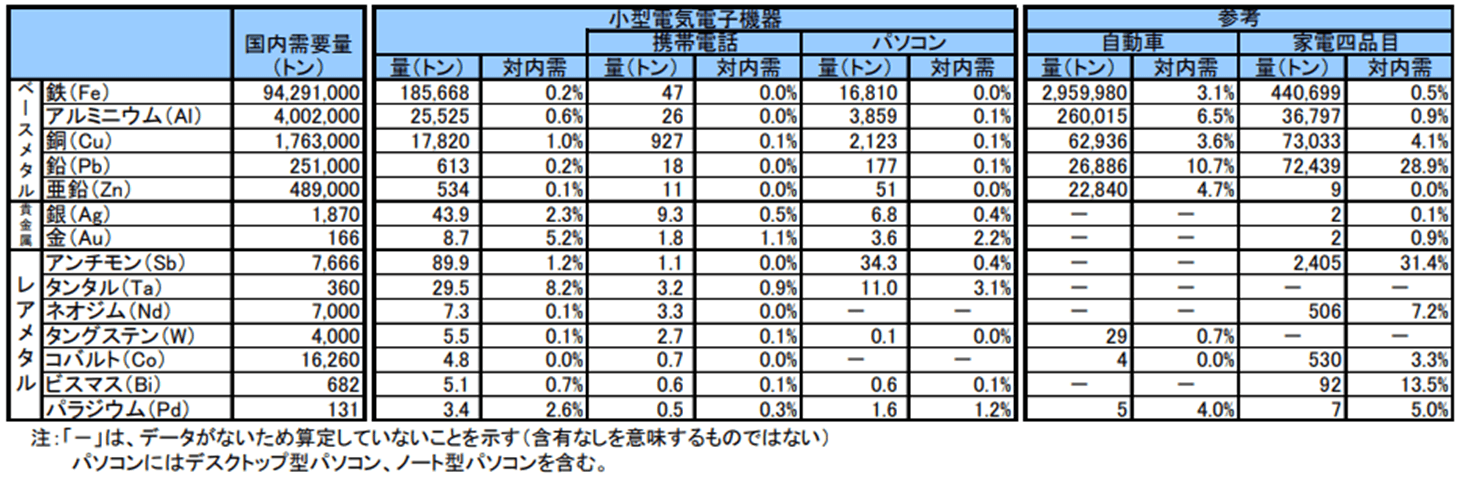

上記の環境省の調査によると、我が国に存在するさまざまな使用済製品の中には、原材料として使用した有用な金属資源が多く含まれています。金属資源を回収し再利用することで、新たに鉱山から採掘する天然資源の投入量を抑制することができます。

国内需要量に占める割合が高い金属は、ベースメタル(鉄・銅・アルミニウム・鉛・亜鉛)です。

自動車や家電製品、IT機器類に使用されている有用金属の年間国内需要に占める割合は30%超えです。現状、ベースメタルの多くは建築材料に用いる鉄鋼製品に使用されています。

一方、レアメタルの年間国内需要量に占める割合は80%を超えています。主に家電製品に使用されるアンチモンやビスマスの割合が高いです。国内の使用済み製品や金属を含む廃棄物から有用金属をすべて回収し、リサイクルできれば資源を有効利用できます。

しかし、磁性を持たない金属の素材回収には高度な技術力が求められ、国内ではレアメタルの先進的な回収技術が完全に確立されていないため、金属リサイクルプロセスにおける新技術開発が急務となっています。

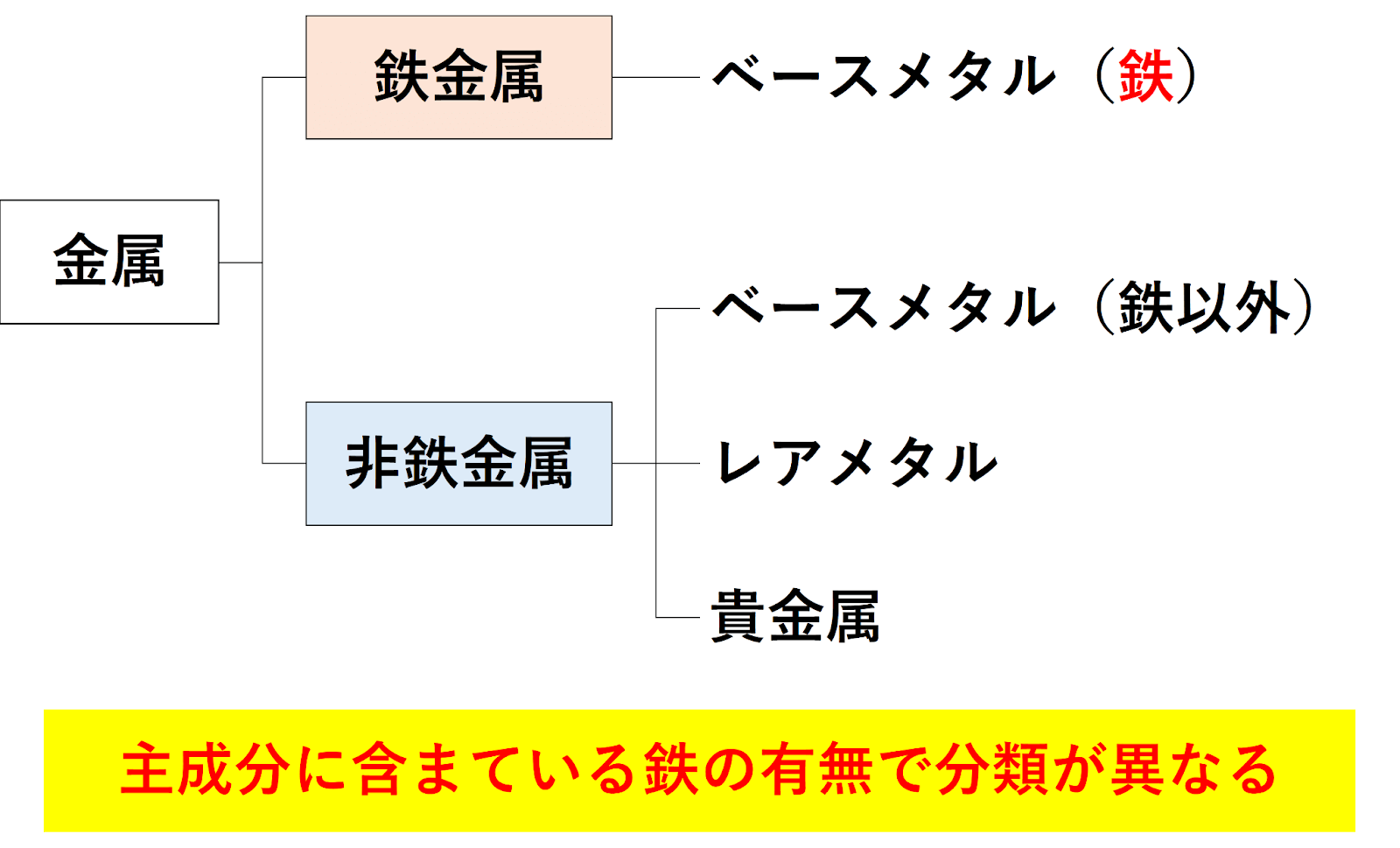

金属リサイクルの可否や効率性は、金属の種類や特性によって大きく異なります。リサイクル技術の進歩により多くの金属が再利用可能となっていますが、回収方法や処理工程には材質に応じた専門的なアプローチが必要です。

以下では、金属を鉄金属と非鉄金属に分類し、それぞれのリサイクル特性について詳しく解説します。

鉄は「クローズドループリサイクル」とも呼ばれ、理論上半永久的にリサイクルが可能な金属です。

鉄鋼生産における製鋼原料として鉄スクラップの使用は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた重要な取り組みとして注目されています。

鉄金属の大部分は磁性を持つため、磁力選別による回収が容易で、何度リサイクルを行っても材質の劣化がほとんど生じません。CO2削減の主要課題として鉄スクラップを使用した電炉生産の促進が、日本のみならず世界規模で進められています。

廃棄物として最終処分される鉄金属の割合は数パーセントと極めて低く、リサイクル率が最も高い金属材料の一つです。主な鉄製品は、建築材料(鉄筋・電気配線・ダクトなど)や自動車、鉄道レール、家電製品、産業機械などになります。

銅、アルミニウム、亜鉛、鉛、ニッケル、金、銀、白金、パラジウムなどの非鉄金属は、いずれもリサイクル可能な貴重な資源です。非鉄金属も鉄金属と同様に、適切な処理を行えば何度でもリサイクルが可能で、リサイクル過程において化学的性質を失わない優れた特性を持っています。

また、非鉄金属には市場価値の高い金や銀に加え、希土類元素を含むレアメタルも含まれており、これらは希少価値が極めて高く、リサイクル事業において大きな経済的利益をもたらします。

ただし、非鉄金属が廃棄物全体に占める重量比は限定的であり、効率的なリサイクルを実現するためには各金属の物理的・化学的性質に対応した専門的な分離・精製技術が不可欠です。

金属リサイクルは資源循環を推進するうえで欠かせない仕組みですが、利点と課題の両面を理解することが重要です。

| メリット | デメリット |

| ・資源を有効活用できる ・CO₂排出削減で環境負荷が低い ・一次原料よりコスト削減可能 ・循環型社会とESG経営に貢献 ・リサイクル産業で雇用創出 | ・不純物混入で品質低下のリスク ・国際相場に左右され価格変動が大きい ・小型機器などの回収率が低い ・処理コストや設備投資が負担になる |

まず、より高度な分離・精錬技術を開発することで、不純物混入による品質低下のリスクを抑えることが求められます。さらに、市民一人ひとりが小型家電や使用済み製品を適切に分別・回収する意識を持つことで、回収率の向上が期待できます。

金属リサイクルは、廃棄物の回収から再資源化まで複数の段階を経て実施される循環型の産業プロセスです。

効率的な金属リサイクルを実現するには、各工程において適切な技術と設備を活用し、金属の特性に応じた処理方法を選択することが重要です。

以下では、金属リサイクルの一般的なプロセスについて、各段階の詳細を解説します。

金属リサイクルの第一段階である廃棄物の回収は、法的規制と環境配慮に基づいて実施されています。金属は建設資材から電子機器まで多岐にわたる製品に使用されており、回収方法は廃棄物処理法や自治体条例により厳格に規定されているため、排出者は廃棄物に関する一定数の知識が必要です。

| 製品・廃棄物の種類 | 主な発生源 | 主な回収方法・ルート | 関連する主な法律・制度 |

|---|---|---|---|

| 家電製品(テレビ、冷蔵庫等) | 家庭 | 販売店引き取り、指定引取場所への持ち込み | 家電リサイクル法 |

| 自動車 | 家庭/事業所 | 引取業者への引き渡し | 自動車リサイクル法 |

| 小型家電(携帯、PC等) | 家庭/事業所 | 自治体回収(ボックス設置、イベント等)、販売店回収 | 小型家電リサイクル法 |

| その他の金属製品 | 家庭 | 自治体の分別回収(不燃ごみ、粗大ごみ等) | 廃棄物処理法、自治体の条例 |

| 金属くず(産業廃棄物) | 事業所 | 専門の回収業者へ委託、処理施設への持ち込み | 廃棄物処理法 |

| 建築物解体に伴う金属くず(産業廃棄物) | 事業所 | 専門の解体業者による分別・回収 | 建設リサイクル法、廃棄物処理法 |

このように、金属リサイクルの最初のステップである回収は、多岐にわたるルートと法規制の下で行われています。

この多様な回収システムを通じて集められた金属を含む廃棄物が、次の分別・処理工程へと運ばれます。

回収された金属を含む廃棄物は、中間処理施設に搬送され、専門的な分別・前処理工程を経て次段階の準備が行われます。

搬入された使用済み製品は、まず金属とプラスチック、ガラス、木材などの非金属材料に大別され、続いて金属部分は鉄系と非鉄系に分類されます。さらに非鉄金属は銅、アルミニウム、亜鉛、鉛などの素材別に細分化され、磁力選別、渦電流選別、重比重選別などの物理的分離技術を用いて高純度の分別が実施されている形です。

分別された金属には、製造工程で付着した潤滑油、塗料、ラベル、メッキ層などの除去が必要であり、化学洗浄や機械的研磨による洗浄工程が実施されます。

その後、破砕機や裁断機を用いて金属を小片化し、後工程における溶解効率を向上させるとともに、不純物の除去精度を高めます。この前処理工程の品質が、最終的な再生金属の純度と経済性を大きく左右するため、各工程における品質管理が極めて重要です。

前処理を完了した金属片は、金属の種類に応じた専門リサイクル工場に搬送され、高度な技術により再資源化されます。現在市中スクラップは年間約2,550万トン(2023年度)が回収され、リサイクルされています。

鉄鋼については、鉄鉱石と石炭(コークス)を原料に高炉(溶鉱炉)で銑鉄をつくり、転炉で精錬し、成分を調整して鉄鋼を生産する高炉法と、電気によって原料の鉄スクラップを熱して溶かし、成分を調整しながら鉄鋼を生産する電炉法が使い分けられています。以下の報道動画では電気炉で鉄スクラップを再生する様子をご確認いただけます。

非鉄金属についても、各金属の融点や化学的性質に応じて反射炉、電気炉、溶鉱炉などが選択的に使用されます。

溶解工程では、金属の純度を高めるための精錬処理が実施され、酸化物や硫化物などの不純物が除去されます。不純物含有量は最終製品の機械的強度や耐食性に直接影響するため、精密な成分調整が求められます。

精錬された金属は、冷却・凝固後に圧延、押出、鋳造などの成形工程を経て、用途に応じた形状の製品として完成されます。しかし、汚染の程度が著しい場合や技術的に分離困難な複合材料については、現在の技術では経済的なリサイクルが困難であり、最終処分場での埋立処分が選択される場合もあるでしょう。

参考:https://www.jisri.or.jp/recycle/technology.html

金属リサイクルにおいては、収集から最終処分までの各工程を正しく管理するために「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」が活用されます。マニフェストのおおまかな流れは以下のようになります。

| 工程 | 主な担当者 | 伝票の記載内容・役割 |

|---|---|---|

| 廃棄物の引き渡し | 排出事業者 | 必要事項を記入したマニフェストを発行 |

| 収集・運搬 | 収集運搬業者 | 受領印を押印し、運搬内容を記録 |

| 中間処理 | 中間処理業者 | 処理内容を記入し、進捗を可視化 |

| 最終処分 | 最終処分業者 | 処分完了を報告として記入 |

| 完了返送 | 最終処分業者 → 排出事業者 | 完了伝票を排出事業者に返送し、適正処理を証明 |

排出事業者は伝票の控えを一定期間保管する義務があり、監査や行政調査の際には重要な証拠書類として活用されます。

この仕組みにより、金属スクラップが適正にリサイクルされたか、不法投棄されていないかを追跡できるようになり、法令遵守の確保と透明性の向上が実現されます。

金属リサイクルから作られる主な製品を、下表で紹介します。

| 材質 | 再製品 |

|---|---|

| 鉄 | 棒鋼、H鋼、鋼板、建築用鉄筋、フェンス、自動車部品、家電製品の一部など |

| アルミニウム | アルミ缶、サッシ、車両部品、建築材料など |

| 銅 | 電線、伸銅品、給湯器やエアコンの配管、十円硬貨など |

| 鉛 | 電気鉛、再生鉛バッテリー、電子機器部品、放射線の遮蔽材など |

| 亜鉛 | 自動車部品、建材、家電製品、黄銅製品、銅合金、乾電池、ゴム、タイヤ、電子部品など |

| スズ | 電気・電子機器部品、缶詰、飲料缶、自動車のフロントガラス、建材窓ガラスなど |

| ニッケル | ステンレス鋼製品(台所用品、建築材など)、自動車部品、家電製品、電気、機械、電池など |

| チタン | 航空等のジェットエンジン、火力・原子力発電の復水器、屋根材、医療機器など |

| マグネシウム | 自動車機器、電子・電気、電動工具、アルミ添加剤、チタン添加剤など |

| 金 | 装飾品、電子部品、歯科技工用材料など |

| 銀 | 写真材料、電子部品、装飾品、銀食器など |

| 白金 | 自動車排ガス浄化触媒、装飾品、医療用具など |

| パラジウム | 自動車排ガス浄化触媒、電子部品、歯科材料など |

上記表はあくまで一例です。実際には、私たちの身近にあるさまざまな製品に再利用されています。以下では代表的な企業事例も紹介します。

LIXILは、「無駄にしない精神(Muda-ni-shinai)」のもと、解体されたアルミサッシなどの廃材を収集し、自社で再資源化する取り組みを開始しています。

その集大成として誕生したのが、リサイクルアルミ使用率100%の高品位製品「PremiAL R100」です。

富山県・小矢部工場では、高温溶解炉(約1,100℃)を用いて回収されたスクラップから不純物を徹底除去し、新地金と遜色ない品質を実現することで、世界でも珍しい量産への道を切り開きました。

この成果は、ただ持続可能な素材をつくるだけでなく、CO₂排出量の大幅削減にも貢献しています。新地金に比べて、約97%もの排出削減効果が見込まれ、環境ラベル「エコリーフ(EcoLeaf)」も取得済みです。

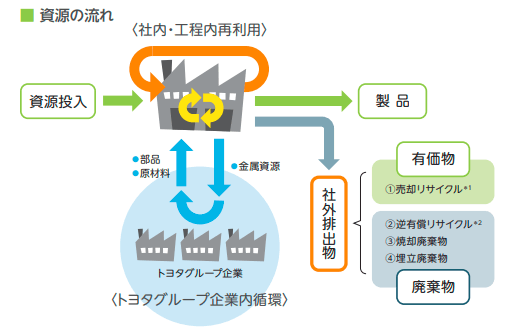

トヨタ自動車では、使用済みハイブリッド車のニッケル水素バッテリーや電動モーターに含まれるレアアースを回収し、再資源化する独自の仕組みを確立しています。2018年までに、モーター用磁石35トン、バッテリー約9万8,700台分を回収した実績があり、資源の有効活用と循環型社会の実現に大きく貢献しています。

また、車両設計の段階から易解体設計を導入し、部品を効率的に分解・分別できる仕組みを構築。さらに、バンパーなどの樹脂部品の再資源化や、タングステン製の超硬工具を100%回収する取り組みも展開しています。

ここでは、金属リサイクルがもたらす環境への影響について解説します。

金属リサイクルは、廃棄物の削減に極めて効果的です。かつて、冷蔵庫や洗濯機といった大型の金属製品を含む廃棄物が、粗大ごみとして最終処分場へ運ばれることが少なくありませんでした。しかし、家電リサイクル法をはじめとする関連法規が整備され、企業や消費者の意識が変化したことで、状況は大きく改善されました。

例えば、鉄鋼材料は90%以上、スチール缶は約93%という高いリサイクル率を維持しており(環境省データに基づく)、これらの製品が新たな製品として生まれ変わることで、大量の廃棄物が削減されています。

また、家電リサイクル法に基づき、①テレビ②冷蔵庫・冷凍庫③洗濯機・衣類乾燥機④エアコンの「家電4品目」が適切に回収・リサイクルされるようになったことで、これらの製品が不法投棄されたり、不適切に処理されたりすることが大幅に減少し、廃棄物全体の削減に大きく貢献しています。

このように、金属リサイクルは、具体的な数値として廃棄物量の削減効果を示しており、持続可能な社会の実現に不可欠な取り組みです。

金属リサイクルは、限られた地球資源を有効に活用するために不可欠です。

鉄やアルミニウムといった主要な金属はもちろんのこと、電子機器などに不可欠なレアメタルの中には、このままではあと数十年で枯渇するリスクが指摘されているものもあります。新たな金属を採掘するには、莫大なエネルギーと環境負荷がかかる上、資源には限りがあります。

しかし、金属をリサイクルすれば、使用済みの製品から質の高い金属を回収し、新たな製品の原料として繰り返し利用できます。例えば、アルミニウムはリサイクルによって、天然資源から新しく作るよりも大幅に少ないエネルギーで、再利用できる状態に生まれ変わります。これにより、新たなアルミニウムを作るために地下から原料を掘り出す量を減らすことができ、資源の枯渇リスクを低減できるのです。

また、スマートフォンに含まれる希少な金や銀、コバルトといったレアメタルも、適切にリサイクルすることで、再び電子部品の原料として活用できます。これは、有限な資源を大切に使い、未来世代に引き継ぐために極めて重要な取り組みです。

金属リサイクルは、地球温暖化対策において重要な役割を担います。鉄やアルミなどの新規金属生産は、多大なエネルギーを消費し、大量の温室効果ガスを排出します。

これに対し、金属リサイクルは排出量を大幅に削減できます。例えば、鉄スクラップを電炉でリサイクルする場合、鉄鉱石から高炉で生産するのに比べ、CO2排出量を約1/4に抑制可能です(参考:日本鉄鋼連盟)。

また、アルミニウムのリサイクルは、新規生産に必要なエネルギーのわずか3%程度で済むため、それに伴うCO2排出も大幅に削減されます(参考:アルミ缶リサイクル協会)。日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル実現には、こうしたリサイクルによる産業部門からの排出削減が不可欠です。

金属リサイクルを推進することは、資源の有効利用だけでなく、地球温暖化防止にも大きく貢献します。

新たな天然資源を活用する場合に比べ、リサイクル資源は一般的に低価格で供給されるため、製品メーカーにとっては原材料費の抑制に直結します。また、リサイクル工程は新規資源からの製造と比較して必要なエネルギー量が少ない場合が多く、製造にかかるエネルギーコストの削減にもつながります。

さらに、金属製品が適切にリサイクルされることで、最終的に廃棄物として処理・処分される量が減少します。これにより、自治体などが負担する廃棄物処理や埋立地の維持管理にかかる行政コストの削減にも貢献します。

このように、金属リサイクルは、企業の経済活動から社会全体の負担軽減に至るまで、広範な範囲で経済的なメリットをもたらす重要な取り組みです。

金属リサイクル事業は、新たな雇用機会を生み出し、地域経済の活性化にも寄与します。

特に、レアメタルのリサイクル技術開発は、高度な専門知識を持つ技術者や研究者を必要とし、雇用創出に直結します。

使用済み製品からレアメタルを効率的に回収する技術の開発は、リサイクル業界、つまり静脈産業の成長を加速させると同時に、企業の収益増加にも貢献します。さらに、これらの取り組みが地域の雇用拡大にもつながり、循環型経済の促進を支える重要な要素となります。

金属リサイクルには、コストや不純物などの注意すべき点も存在します。ここでは、金属リサイクルの注意点を解説します。

量産品に広く使用される鉄などのベースメタルは、市場価格が他の金属と比較して安価であり、その価格変動がリサイクル事業の採算性に大きく影響します。特に、日本の鉄スクラップは相当量が海外に輸出されており、その海外市場の需要低迷や輸出相場の下落は、国内の鉄スクラップ価格に直接的に波及します。

市場価格が低水準で推移したり下落したりすると、金属の回収や中間処理を行うリサイクル事業者の収益性が悪化し、使用済み製品や金属くずを回収・処理するインセンティブが低下する可能性があります。

これは、本来リサイクルされるべき金属が適切に回収されず、最終処分されたり、不適切なルートに流れたりするリスクを高め、結果としてリサイクル率の低下を招くという課題につながります。

単に市場価格の動向を見るだけでなく、金属を資源として捉え、自身の排出する製品が確実にリサイクルされるよう、適切な分別や回収への協力を行うことが、私たち一人ひとりの役割として重要になります。

鉄スクラップやスチール缶、アルミ缶などは高い回収率を維持していますが、全ての金属が同様にリサイクルされているわけではありません。回収率が低い金属素材が出てしまう要因は、以下の通りです。

これらの金属の回収率を向上させるためには、製品設計の段階からリサイクルを考慮した設計を取り入れることや、効率的かつ経済的な選別・抽出技術の開発、そして消費者による適切な分別回収を促進する仕組みの構築が必要です。

高純度な再生金属を製造するには、高度な選別・精錬技術を用いて不純物を徹底的に取り除く必要があり、これには技術的な難しさやコストがかかります。

しかし、再生材の純度を高めることは、その品質と利用価値を高め、新規資源と同等に近いレベルで利用範囲を広げるために不可欠です。高純度な再生材を安定供給することで、金属リサイクルのシステム全体の質を向上させ、より効率的な資源循環を実現できます。

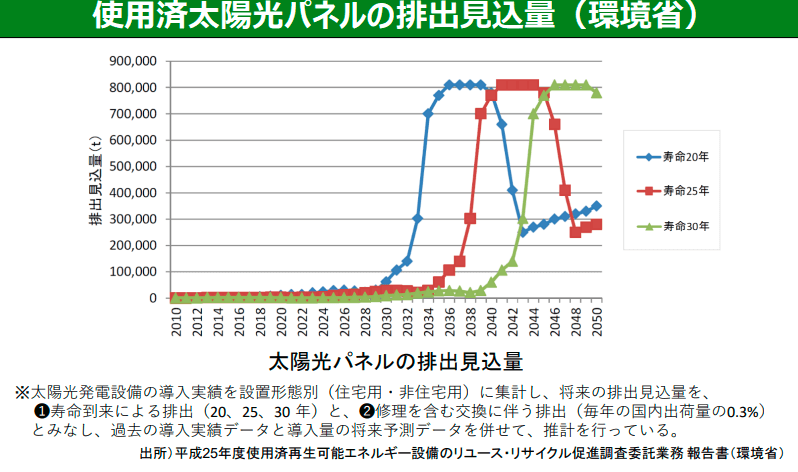

2022年における三重県の調査によると、県内では年間約4,400トンの使用済み太陽光パネルが排出されており、そのうち約3,400トンはリユース可能、残りの約1,000トンがリサイクルまたは処分されていると推定されています。

さらに2030年代後半には、全国的に年間50~80万トンものパネルが廃棄される見通しであり、資源循環の仕組みを整えることが喫緊の課題となっています。

特に太陽光パネルには、銀やアルミニウムなどの有用金属が含まれており、再資源化を通じて循環型社会の実現に貢献できる可能性があります。一方で、鉛などの有害物質が含まれるケースもあるため、適正な処理・リサイクル体制が不可欠です。

民間の団体や企業が行っている金属リサイクルの取り組み事例を3つご紹介します。

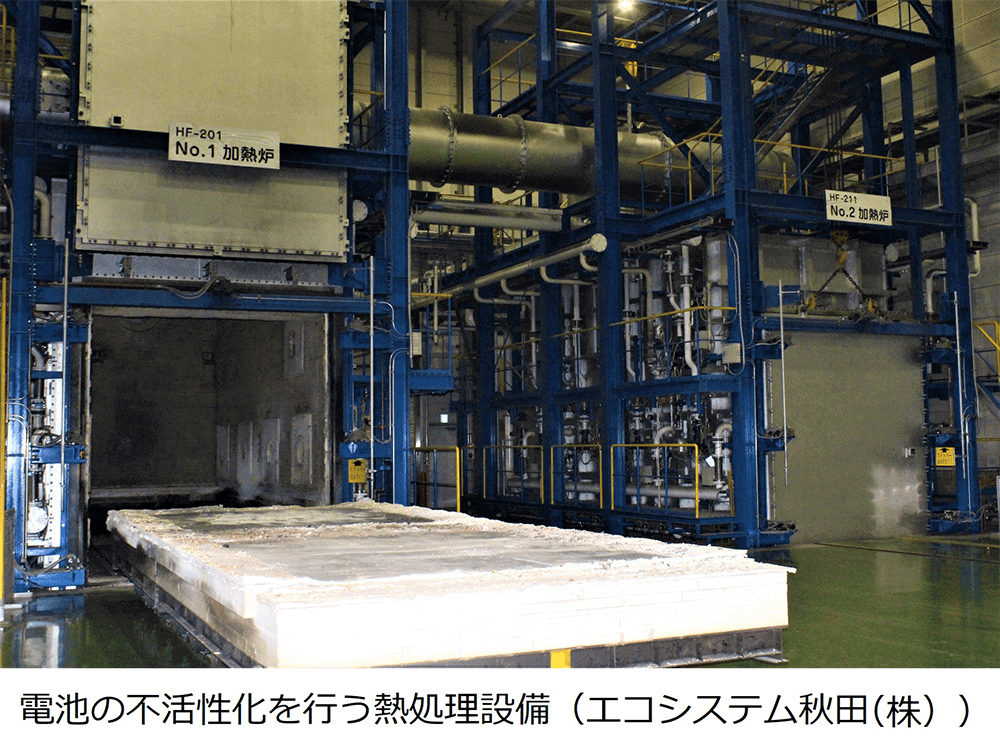

一部の民間企業では、使用済みリチウムイオン電池に含まれる金属回収に取り組んでいます。

リチウム電池には、リチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルが使用されていますが、使用済みリチウム電池を解体するには、感電や発火の恐れがあり、取り扱いが極めて困難です。

さらに金属価格の変動に左右されることから、安全面に考慮しつつ効率的な回収が求められています。

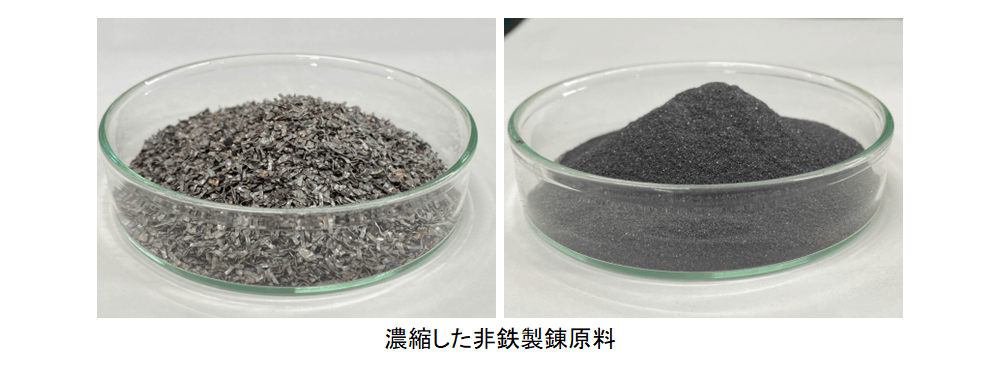

困難とされていたリチウム電池に含まれる金属回収ですが、民間企業の新たな技術開発により、安全性の確保と効率的な分離回収を実現しています。

複数の大型焼却炉を活用し、使用済みリチウム電池を熱処理することで感電などのリスクを軽減し、その結果、鉄、銅、アルミ、リチウム、コバルト混合物など、それぞれ精錬原料の資源として再利用されています。

参考元:公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)

ある企業は、廃棄する太陽光パネルに含まれる有用金属のリサイクルに取り組んでいます。

太陽光パネルのリサイクルには課題があり、リサイクル後の再資源化が確立されていませんでしたが、さまざまな素材を有することからその将来性に注目が集まっています。

太陽光パネルは、アルミフレームやガラス、太陽電池セル、ジャンクションボックスなどを組み合わせて作られています。

解体した際に発生する太陽電池セルや封止材などを称したものがセルシートであり、同社ではセルシートの金属リサイクルに着目し、銀、銅、鉛の回収処理を行っています。

参考元:公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)

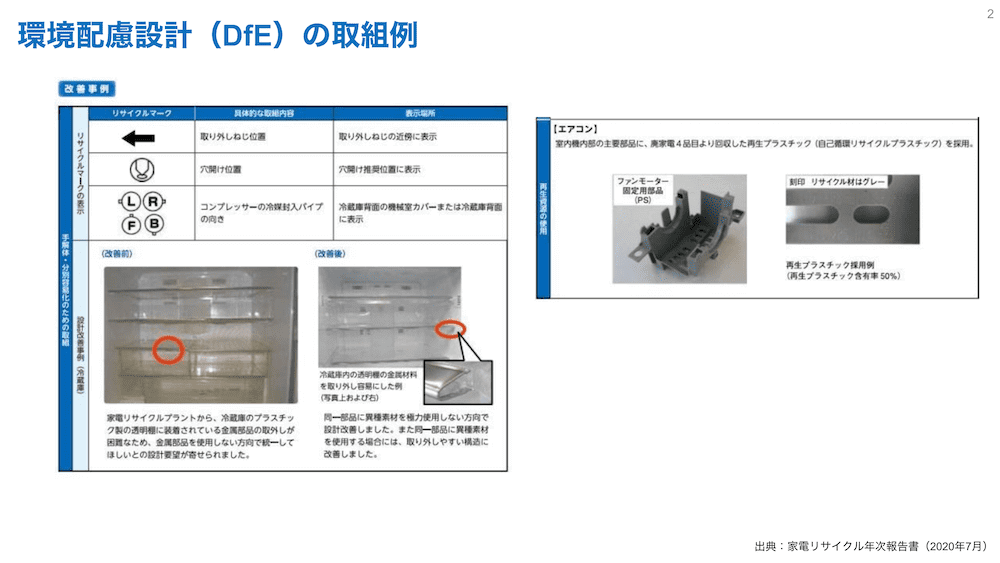

大手電機製品メーカー6社と一般社団法人家電製品協会、小売業者、国・自治体が一体となり、マテリアルリサイクルの技術開発に取り組んでいます。

使用済み家電製品の解体作業は手作業で行っていたため非効率でしたが、作業効率を改善するため、新たに技術開発した解体専用ロボットを導入し、作業の効率化を図っています。

さらにリサイクル工場の要望を聞き、ガイドラインを作成して製造事業者などに環境配慮設計支援を行っています。

取り組みの結果、マテリアルリサイクル重量は、取り組み当初2001年時点で21万1,000トン、2019年には51万9,000トン(18年間で約2.5倍増)にまで増加しており、業務効率化にも貢献しています。

本記事では、金属リサイクルの現状と課題、環境への影響、取り組み事例を解説しました。

金属リサイクルは、鉄やアルミニウムのように高いリサイクル率の素材がある一方、レアメタルなど技術的・経済的な課題からリサイクルが進んでいない金属も存在します。使用済み製品からの選別・抽出技術の難しさやコストなどが課題です。

しかし、これらの課題克服に向け、新たな技術開発や官民一体となった具体的な取り組みが進んでいます。

金属リサイクルは、天然資源の節約、廃棄物削減、エネルギー消費と温室効果ガス排出の大幅抑制など、持続可能な社会実現に不可欠な多角的なメリットをもたらします。技術的困難を伴う金属も含め、より効率的なリサイクルシステムの構築が今後ますます重要となります。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。