\当サイトおすすめNo.1サイト/

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、それぞれに適した処理方法が求められます。本記事では、産業廃棄物の定義と処理の流れなどの基本情報をわかりやすく解説します。

さらに、産業廃棄物処理を取り巻く法律や社会問題、複数の事業者が関わる場合の責任分担についてもご紹介します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、現在のサーキュラーエコノミーが抱える課題に多面的にアプローチし、多用な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められた20種類を指します。

これらは、工場や建設現場、オフィスなど、あらゆる事業所から排出されるごみであり、その種類は多岐にわたります。例えば、製造業から出る「汚泥」や「廃プラスチック類」、建設業から出る「がれき類」などが代表的です。排出事業者は、自社から出る廃棄物がどのようなものに該当するかを正確に判断し、それぞれに定められた方法で適切に処理することが義務付けられています。

ここではまず、産業廃棄物の定義を明確にし、身近な「ごみ」として認識される一般廃棄物との違いを明らかにします。

一般的に「ごみ」と呼ばれるものは、法律上、産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に大別されます。両者の最も大きな違いは、その発生源と処理責任にあります。

| 産業廃棄物 | 一般廃棄物 | |

|---|---|---|

| 定義 | 以下のいずれも満たすもの ・事業活動に伴い発生 ・廃棄物処理法で定められた20種類に該当するもの | 産業廃棄物に分類しないすべての廃棄物 |

| 処理責任 | 排出事業者(発生源での適正処理が義務付けられる) | 市区町村 ※家庭ゴミは市区町村が処理 ※事業系一般廃棄物は 排出事業者も責任を負う |

このように、産業廃棄物はその量や種類、そして処理責任において一般廃棄物とは大きく異なります

排出事業者とは?

文字通り、事業活動によって廃棄物を発生させる法人または個人のことです。具体的には、工場、オフィスビル、店舗、建設現場、病院、学校などがこれに該当します。排出事業者には、自らが排出した廃棄物について、その種類に応じた適正な処理を最後まで行うという排出事業者責任が課せられています。排出事業者には以下のような義務があります。

この責任は、単に廃棄物を捨てるだけでなく、廃棄物の発生抑制、再利用(リサイクル)、そして最終処分に至るまでの一連のプロセス全体に及びます。例えば、ある建設現場で発生したコンクリートくず(がれき類)は産業廃棄物であり、その建設会社が排出事業者として、適切な処理業者に委託し、最終処分までを管理する義務があります。この義務を怠ると、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となる可能性があります。

| 分類と保管 | 産業廃棄物か一般廃棄物かを正しく判定し、種類ごとに分別・保管 汚水が流出しないよう、密閉容器や専用の置き場を設ける |

|---|---|

| 収集運搬の手配 | 自ら処理せずに外部へ委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けた業者に依頼する 委託契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)を必ず交付・保管 |

| 適正処理の確保 | 委託先が法律に沿って処理を行っているか確認し、不法投棄や違法焼却がないよう管理 定期的に処理状況をチェックし、必要に応じて改善を指示する |

| 記録と報告 | マニフェストの交付・返送状況を5年間保存し、関係行政機関への報告に備える 自己の排出量や処理状況を社内で記録し、環境管理の資料として活用する |

産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物として処理されます。

廃棄物処理法により産業廃棄物は20種類に限定列挙されており、この分類基準を理解することが適正処理の第一歩となります。

事務所で発生する廃棄物を例に挙げると、弁当の容器やカップ麺の容器は廃プラスチック類(産業廃棄物の1種)に該当するため産業廃棄物として処理が必要です。一方、食べ残しの残飯や木製の割り箸は20種類の産業廃棄物に該当しないため、事業系一般廃棄物として市町村または市町村が許可した業者に処理を委託します。

産業廃棄物は法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と政令で定めた14種類の計20種類が対象です。これ以外の事業系廃棄物、例えば粉末状の農薬、錠剤・カプセル剤、粉剤・ペレット、泥状でない食品、ペットフードなどは、すべて一般廃棄物として適正に処理する必要があります。

ここでは、産業廃棄物の具体的な種類と分類を解説します。

廃棄物処理法では、直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物として限定列挙しています。

以下の20種類を産業廃棄物に該当しますので、具体例とともに以下の表にまとめました。

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 廃プラスチック類 | ビニール袋、発泡スチロール、自動車バンパー、PETボトルの破片、使い捨てプラ製品(カップ・ストロー)など |

| 金属くず | 鉄くず、アルミくず、銅線、ステンレス片、廃機械部品、鉄筋、アルミホイール破片など |

| 汚泥 | 製造工程の沈殿物、食品加工工場の有機汚泥、金属加工スラッジ、紙パルプ排水ヘドロなど |

| 紙くず | 印刷工程の裁断くず、段ボールくず、シュレッダー処理紙、オフィスの不要コピー用紙など |

| 木くず | 建築廃材、製材くず、家具端材、木製パレットの破片、伐採木の枝・幹など |

| 鉱さい | 鉄鋼スラグ、非鉄金属精錬残渣、アルミ赤泥、ボイラー灰、炉内スラグなど |

| 石綿含有廃棄物 | 吹付け石綿、アスベスト含断熱材、古い屋根材のアスベストボードなど |

以下では、産業廃棄物の分類を解説します。

分類を行うことで、排出事業者は自社から出る廃棄物がどのカテゴリーに該当するかを正確に判断し、それぞれ法律で定められた適正処理(保管方法・収集運搬・処分)を行えるようになります。

あらゆる事業活動にともなうものは、業種に関わらず発生する産業廃棄物を指します。例として以下のような廃棄物が含まれます。

| 紙くず | オフィスの不要コピー用紙 |

|---|---|

| 廃プラスチック | 事務所のプラスチック製文具 |

| 金属くず | 工場・解体現場の金属端材 |

| ガラスくず、陶磁器くず | 製造現場や建設現場の破片 |

| 木くず | 家具製造・建築現場の木材端材 |

これらはマニフェスト制度による適正な処理管理が義務付けられ、排出事業者は種類別の処理基準に従った委託処理を行う必要があります。

特定の事業活動にともなうものは、特定の業種や作業プロセスに関連して発生する廃棄物で、処理基準や規制が業種ごとに異なることが特徴です。

以下は具体例です。

| がれき類 | 建物・橋梁解体のコンクリートがら、 道路改修のコンクリートブロック破片 |

|---|---|

| アスファルトくず | 舗装撤去のアスファルト塊、 高速道路補修のアスファルト片 |

| 汚泥 | 金属加工業の研磨スラッジ、染色工場の沈殿汚泥、 製紙工場のパルプ廃泥 |

| 廃油 | 自動車整備工場の使用済みエンジンオイル、 工場の切削油 |

| 廃酸・廃アルカリ | 電気めっき廃液、 化学工場排水処理後の酸・アルカリ液 |

| ばいじん | 火力発電所の燃焼灰、都市ごみ焼却施設の飛灰、 製鉄所の高炉粉じん |

特別管理産業廃棄物は、毒性・腐食性・感染性・爆発性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物として、廃棄物処理法で特別な管理を義務付けられています。

| PCB含有廃棄物 | 変圧器・コンデンサ・安定器のPCB汚染物、 PCB含有油、PCB汚染ウェス(拭き取り布) |

|---|---|

| 廃水銀等 | 蛍光灯・水銀電池・体温計・血圧計の水銀含有部品、 歯科用アマルガム、実験用水銀、工業用水銀触媒 |

| 廃石綿(アスベスト) | 吹付け石綿断熱材、スレート屋根・外壁材、 ボイラー保温材のアスベスト含有断熱材、 石綿パッキン |

| 感染性廃棄物 | 注射針・使用済み注射器、血液・体液付着ガーゼ・ 手袋、手術組織片、培養廃棄物、感染症患者用防護具 |

| 特定有害廃棄物 | シアン化合物、鉛・カドミウムなど重金属含有廃液、 ダイオキシン含有ばいじん、強酸・強アルカリ廃液 |

排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者の選任、保管基準の遵守、特別管理産業廃棄物マニフェストによる処理委託が法的義務となります。違反した場合は懲役や罰金といった重大な責任を負います。

産業廃棄物の処理は、廃棄物が適切に管理され、環境への負荷を最小限に抑えながら資源化または無害化される一連のプロセスです。

このプロセスは、大きく分けて「収集運搬」「中間処理」「最終処分」の3つの段階で構成されます。排出事業者が自ら全ての処理を行うことは稀で、それぞれの工程に特化した専門業者へ委託するのが一般的です。

| 処理段階 | 概要 | 専門業者 |

|---|---|---|

| ①収集運搬 | 産業廃棄物の引き取りや運搬 | 収集運搬業者 |

| ②中間処理 | 廃棄物の減量化、 性状変化を伴う処理を行う | 中間処理業者 |

| ③最終処分 | 埋め立てなどにより、 廃棄物を安全に処分する | 最終処分業者 |

排出業者自身でこれらの処理を行うことは一般的に少なく、多くの場合は各工程ごとの専門業者に委託されます。

各段階の専門業者は、それぞれ都道府県知事や政令指定都市の長の許可を得て事業を行っており、排出事業者は適切な許可を持つ業者に委託する義務があります。これは、廃棄物の適正な処理を確保し、不法投棄や環境汚染を防ぐための重要な仕組みです。

産業廃棄物の収集運搬は、排出された廃棄物を適切に処理施設まで運搬する重要な工程です。

この業務を行うには、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必須となります。排出事業者は、委託する収集運搬業者が適切な許可を持っているかを厳格に確認する責任があります。

| 区分 | 内容 | 必要な許可 |

|---|---|---|

| 収集運搬業 (積替え・保管を含まない) | 排出事業者から処理施設へ直接運搬 | 各都道府県または政令市の許可 |

| 収集運搬業 (積替え・保管を含む) | 途中で集積・保管を行う場合 | 各都道府県または政令市の許可 |

法投棄などのトラブルを未然に防ぐためにも、委託先の選定には細心の注意を払い、必ず業者の許可証の原本を確認し、許可品目や有効期限、事業範囲が自社の廃棄物と合致しているかを徹底的に確認しましょう。

さらに、委託後も、運搬車両への表示義務(会社名や許可番号など)が遵守されているか、そして廃棄物の追跡管理を行うマニフェスト制度が適切に運用されているかを確認することが、排出事業者の責務となります。これらの確認を怠ると、万が一不法投棄などが発生した場合、排出事業者も連帯責任を問われる可能性があります。

中間処理は、排出された産業廃棄物を最終的に処分する前に、その量(体積)を減らしたり、性状を変化させたりする工程です。

この処理の主な目的は、廃棄物の減量化とリサイクル(再生利用)の促進、そして運搬効率の向上にあります。中間処理を行うことで、最終処分場の延命化や環境負荷の低減に大きく貢献できます。

| 処理方法 | 主な用途 |

|---|---|

| 破砕機 | 建築廃材、木材、コンクリート・アスファルトがら など |

| 焼却処理 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず など |

破砕機の場合、建築廃材や木材などには一軸破砕機や二軸破砕機が、より硬質な廃棄物にはハンマー式破砕機などが用いられます。

焼却処理は、廃棄物を燃焼させることで減量化を図る方法であることから、最終処分場に埋め立てる廃棄物の量を大幅に削減できます。また、焼却の際に発生する熱をエネルギーとして利用できる場合もあります。

このように中間処理は、最終処分場の延命化や環境負荷の低減に貢献しています。以下の動画では、中間処理場施設の作業風景をご確認いただけます。

最終処分は、産業廃棄物処理の最終段階であり、中間処理を経てもなお残る廃棄物を、環境に影響を与えないよう安全に隔離・保管するプロセスです。

現在、最終処分の大部分は埋立処分によって行われています。廃棄物が自然環境へ漏れ出すことを防ぎ、長期的な安全を確保するため、最終処分場は廃棄物の種類や有害性に応じて厳格に管理された3つのタイプに分類されています。

| 処分場 | 対象廃棄物 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 安定型最終処分場 | 廃プラスチック、金属くず等 | 有害物質を含まない廃棄物 |

| 管理型最終処分場 | 燃え殻、汚泥、紙くず等 | 基準値以下の 有害物質を含む廃棄物 |

| 遮断型最終処分場 | 基準値以上の有害物質を含む廃棄物 | 水密性の容器で廃棄物を覆い、 環境から隔離 |

このタイプの処分場は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類という、特定の有害物質をほとんど含まない安定した廃棄物のみを埋め立てます。

埋立地からの有害物質の浸出やガスの発生リスクが極めて低いとされているため、遮水工(水を通さない構造)の設置が義務付けられていません。

しかし、搬入時には、廃棄物中に有害物質が混入していないか、また安定型最終処分場で受け入れ可能な廃棄物かどうかの厳密な検査が徹底されます。これは、一度有害物質が混入すると、周辺環境へのリスクが飛躍的に高まるため、その予防が最も重要視されるからです。

例えば、過去には安定型処分場に不適正な廃棄物が混入し、周辺の地下水汚染を引き起こした事例も報告されており、厳格な管理の必要性が繰り返し強調されています。

管理型最終処分場は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、ばいじんなど、特定有害物質を含む可能性のある廃棄物や、有害物質濃度が基準値以下の廃棄物を埋め立てる施設です。

これらの廃棄物から浸出する汚水(浸出水)が地下水や土壌を汚染するリスクがあるため、処分場の底部や側面には遮水工(シートや粘土などで水を遮断する構造)の設置が義務付けられています。また、浸出水は収集され、水処理施設で浄化処理された後に放流されるなど、厳重な環境管理が求められます。

以下は、管理型最終処分場の設置許可を巡る裁判に言及する報道動画です。

遮断型最終処分場は、有害物質濃度が国の基準値を大幅に超え、特に厳重な隔離が必要な廃棄物を処分するために設計された施設です。これらの廃棄物は、人の健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があるため、外部環境から完全に遮断することが求められます。

具体的には、廃棄物をコンクリート製の水密容器で完全に封じ込めることで、水分の浸入や有害物質の外部流出を徹底的に防ぎます。この容器は、多重の遮水シートや粘土層などと組み合わせて地下深くに埋設され、地下水や土壌への汚染を最小限に抑える構造となっています。

しかし、その建設には高度な技術と厳格な品質管理が必要であり、地震や経年劣化にも耐えうる堅牢な構造が求められます。

また、処分後も長期間にわたる厳重なモニタリングと維持管理が義務付けられており、これらには非常に高額なコストがかかります。そのため、全国的にもその数は極めて限られており、特定廃棄物の最終処分を担う重要なインフラとなっています。

日本は長らく大量生産・大量消費の社会構造にあり、事業活動に伴う産業廃棄物の増加が続いています。サーキュラーエコノミー(循環経済)の導入が叫ばれる一方で、環境汚染や処理施設の逼迫といった未解決の課題が深刻化しています。ここでは、産業廃棄物に関する代表的な社会問題をご紹介します。

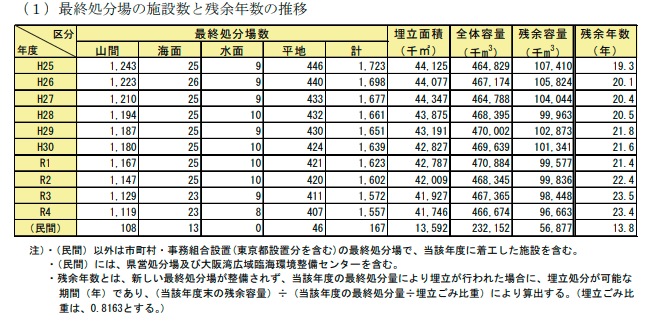

日本における最終処分場の状況は、非常に逼迫しています。環境省のデータによると、全国の最終処分場数は平成25年度(2013年度)の1,723箇所から、令和4年度(2022年度)には1,573箇所へと150箇所も減少しています。

残余容量も約4,670万立方メートルと限られており、このペースで廃棄物が発生し続けると、残余年数は約21.6年と推計されています。これは、新たな処分場が見つからなければ、あと20年余りで既存の処分場が満杯になる計算であり、極めて深刻な状況と言えるでしょう。

また、全国1,741の市区町村のうち、約17.7%にあたる308の自治体が自前の最終処分場を持っていません。これらの自治体は、民間の処理業者や他の自治体への委託に頼らざるを得ない状況にあり、処分場の地理的な偏在が問題となっています。

少子高齢化による人口減少が進む中で、新たな最終処分場の確保は困難を極めています。そのため、廃棄物そのものの発生を抑制し、減量化やリサイクルを一層強化することが、喫緊の課題となっています。

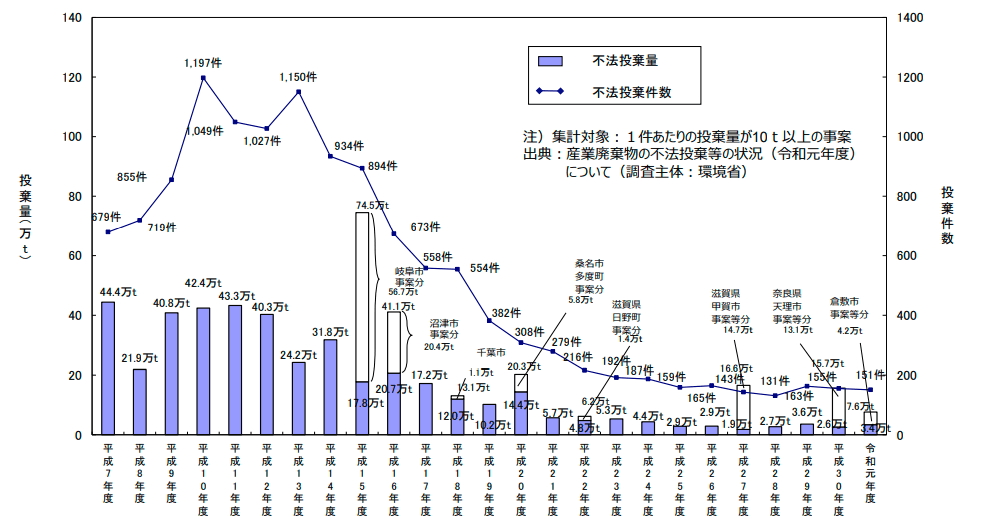

産業廃棄物の不法投棄は、環境汚染や地域社会への悪影響をもたらす深刻な社会問題です。

内閣府の防災関連資料によると、不法投棄の発生件数と投棄量は、平成10年代初頭の年間1,000件超・40万トン台から大幅に減少傾向にあります。令和元年度(2019年度)には151件・約7.6万トンまで減少しており、これは廃棄物処理法などの法規制強化や監視体制の向上が背景にあると考えられます。

しかしながら、依然として1件あたり10トン以上もの大規模な不法投棄事案も散発しており、近年では一度の投棄量が20トンから70トンに及ぶケースも報告されています。

このような大規模な不法投棄は、周辺の土壌や地下水の深刻な汚染リスクをはらんでおり、生態系への影響や住民の健康被害に直結する可能性があるでしょう。そのため、監視の継続と、不法投棄の早期発見・早期摘発が極めて重要です。

国内最大規模の産業廃棄物不法投棄として知られる豊島事件については、以下の動画で詳細をご確認いただけます。

産業廃棄物の処理に関しては、環境保護と公衆衛生の維持を目的として、厳格な法律が定められており、適正な処理を行わずに違反を犯した場合、事業者や関係者に対して以下の罰則が科されます。

排出事業者と関わる法人には、廃棄物処理法に基づく適正処理の責任が課されています。この責任を怠ると、廃棄物処理法第25条・第26条の違反として以下の罰則が科されることになります。

| 違反内容 | 個人に対する罰則 | 法人に対する罰則 |

|---|---|---|

| 廃棄物の投棄禁止違反 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 | 最大3億円以下の罰金 |

| 委託基準違反 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 | 最大3億円以下の罰金 |

| 処理基準違反 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 最大3,000万円以下の罰金 |

産業廃棄物処理に関する違反は、排出事業者だけでなく、法人やその代表者にも責任が及ぶ場合があります。

法人が廃棄物処理法に違反した場合、法人全体の管理責任を厳しく追及するものとして最大3億円の罰金が科されます。さらに代表者や管理責任者が違反行為を指示、黙認、または認識していた場合には1年以上の懲役や、重い罰金が科されることがあります。

産業廃棄物の適正な処理を確保するため、その排出から最終処分までの流れを管理するマニフェスト制度が厳格に規定されています。

この制度に基づき、排出事業者は廃棄物の種類、処分方法、運搬業者、処分業者などの情報を正確に記録し、関係者間でその内容を確認・回付することが義務付けられています。

マニフェスト制度は、廃棄物が不法投棄されたり、不適切な方法で処理されたりするのを防ぐ「見える化」の役割を果たします。しかし、この重要な記録に虚偽の記載をしたり、そもそもマニフェストを作成する義務を怠ったりした場合は、廃棄物処理法第27条の2に違反することになります。

これらの違反に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、もし法人が関与していた場合も、個人と同様に100万円以下の罰金が科されることになります。

これは、マニフェスト制度が廃棄物の適正処理における基本的な柱であり、その遵守が強く求められていることを示しています。

建設現場から排出される産業廃棄物の管理は、その量や種類が多岐にわたるため、特に厳格なルールが設けられています。建設現場で発生した廃棄物を現場外で一時的に保管する際、環境への負荷や近隣住民への影響を考慮し、特定の基準が定められています。

もし、この保管基準に違反する行為があった場合、廃棄物処理法第29条に基づき、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。この基準には、保管場所の囲いの設置、掲示板の設置、廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止措置などが含まれます。

これらの規制は、建設現場から発生する廃棄物が不適切に管理され、周辺環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐことを目的としています。建設事業者には、廃棄物の排出から処分までの一貫した適正管理が求められており、違反には厳しい罰則が適用されます。

産業廃棄物の適正処理を維持するためには、上記の主要な違反行為以外にも、事業者に様々な義務が課されています。

これらの義務を怠った場合も、廃棄物処理法に基づき罰則が科されます。

| 違反内容 | 詳細 | 罰則 |

|---|---|---|

| 報告義務違反(第30条) | 廃棄物の処理に関する情報の報告を怠った | 30万円以下の罰金 |

| 技術管理違反(第30条) | 廃棄物の適切な管理責任者を配置しなかった | 30万円以下の罰金 |

| 多量排出事業者の計画・報告義務違反(第33条) | 多量の廃棄物を排出する事業者が計画の提出や報告義務を怠った | 20万円以下の罰金 |

また、産業廃棄物の処理に関わる法令や基準は、社会情勢や技術の進展に伴い改定される場合があります。

そのため、事業者は常に最新の情報を把握し、適切な対応を怠らないことが非常に重要です。法令遵守を徹底し、持続可能な社会の実現に貢献しましょう。

産業廃棄物は最終処分だけでなく、再生処理によって再利用させることも可能です。

ここでは、製造業・建設業・自動車産業・電子機器業界 など、さまざまな分野での産業廃棄物リサイクルの成功事例を紹介します。

株式会社近江物産は、廃プラスチックを高品質な再生プラスチックへと生まれ変わらせる先進的なリサイクル技術を確立しています。

同社は、工場や産業現場から排出される廃プラスチックに対し、独自の技術を駆使して粉砕・洗浄を行い、異物を徹底的に除去することで、高純度な再生原料を生産しているのが大きな特徴です。

この技術により、リサイクル素材でありながらも品質が安定した製品の供給が可能となり、再生プラスチックは多岐にわたる産業で活用されています。具体的には、自動車部品や建築資材、家電製品などの製造に再利用され、新規プラスチックの使用量削減と資源循環に大きく貢献しています。これは、従来のプラスチックリサイクルが抱えていた品質低下の問題を克服し、高付加価値製品への再利用を実現した好事例といえるでしょう。

有限会社ウチダプラスチックは、使用済みペットボトルを再生し、新たな商品開発を進めることで、資源循環の促進に取り組んでいます。

同社では、回収されたペットボトルを細かく粉砕し、高度な精製工程を経て高品質なリサイクルペレットの製造を開始しました。この再生ペレットは、独自の技術によって不純物が徹底的に除去されており、新品同等の品質を維持しています。

この再生ペレットは、文房具、包装資材、日用品など、幅広い製品の原料として活用されており、プラスチック廃棄物の削減に大きく貢献しています。ウチダプラスチックの取り組みは、単なるリサイクルに留まらず、使用済み素材から高付加価値な製品を生み出すことで、持続可能な社会におけるプラスチックの資源循環モデルを具体的に示しています。

川瀬産業株式会社は、建築現場や製材業界から発生する木材廃棄物をリサイクルし、木材代替製品の製造を通じて資源循環の仕組みを形成しています。

従来、大量の木材廃棄物が焼却処理され、CO2排出の一因となっていましたが、同社は廃木材を圧縮・加工することで、高機能な人工木材として再生しています。

この人工木材は、耐久性が高く、湿気や虫害に強いという特性を持つため、屋外デッキやフェンス、公園の施設、さらには建築資材など、多岐にわたる用途で幅広く活用されています。これにより、新規の森林伐採を抑制し、森林資源の保全に大きく貢献するとともに、産業廃棄物の削減にも寄与しています。

さらに、同社はリサイクルしきれない木材チップをバイオマス燃料として利用する取り組みも行っています。これは、化石燃料の代替エネルギー源として注目されており、エネルギーの地産地消や安定供給に貢献するものです。

これらの取り組みにより、木材廃棄物の再資源化が促進されるだけでなく、焼却処理に伴うCO2排出量の削減、ひいては地球温暖化対策にもつながっています。川瀬産業の事例は、廃棄物を資源として捉え直し、多角的に活用するサーキュラーエコノミーの優れたモデルと言えるでしょう。

日本の産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される20種類のごみを指し、排出事業者にはその適正処理が義務付けられています。これらは一般廃棄物と異なり、発生源と処理責任が明確に区分されます。処理プロセスは、専門業者による収集運搬、中間処理(減量化・リサイクル)、そして最終処分(安定型、管理型、遮断型の3タイプ)で構成されます。

現在の主要な社会問題は、最終処分場の逼迫です。全国の処分場は減少傾向にあり、残余年数は約21.6年と推計され、新たな確保が困難です。また、件数は減少したものの、大規模な不法投棄が依然として散発し、環境汚染リスクが指摘されます。これらの廃棄物処理法違反には、最大3億円の罰金や懲役など厳しい罰則が科されます。

一方で、持続可能な社会を目指すサーキュラーエコノミーの推進が加速しています。廃プラスチックの高品質リサイクル(近江物産)、ペットボトルからの新商品開発(ウチダプラスチック)、木材廃棄物からの代替製品製造(川瀬産業)など、多様な分野で資源循環の成功事例が生まれており、技術革新と企業の取り組みが今後の解決の鍵となります。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。