\当サイトおすすめNo.1サイト/

グローバル化が進む一方で、地政学リスクや経済安全保障の影響により、企業はサプライチェーン寸断や特定地域依存といった深刻な課題に直面しており、こうした不確実性の時代に注目されるのが「デリスキング(De-risking)」です。

本記事では、デリスキングの定義からデカップリングとの違い、日本企業が直面する特有の課題や中国リスク、さらに海外の戦略事例を解説します。

まずは、デリスキングの定義や経営における位置づけ、デカップリングとの違い、そして企業がこの戦略を迫られる背景について整理します。

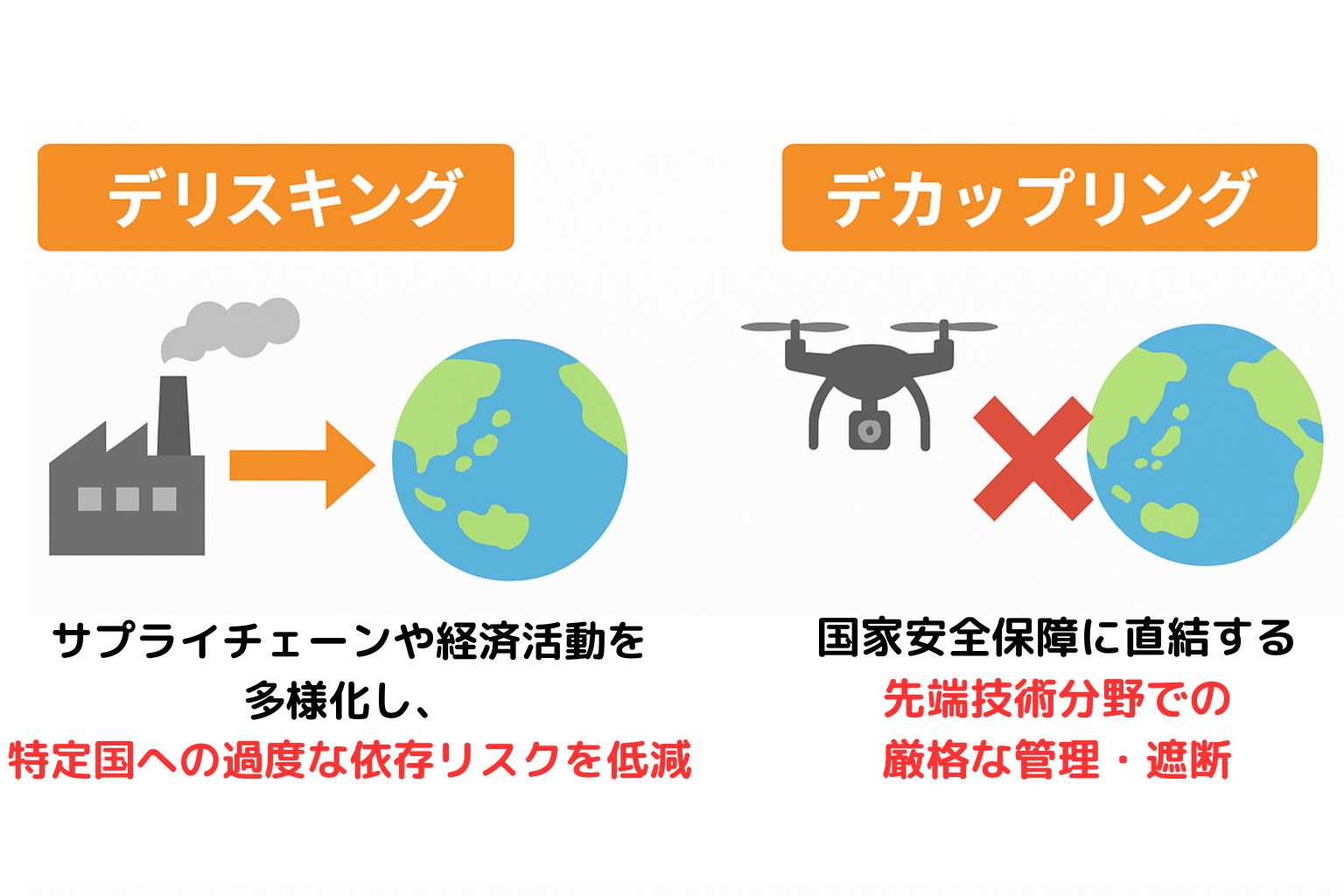

デリスキング(De-risking)とは、特定の国や地域への過度な依存を避けつつ、経済関係自体は維持しながらリスクを低減する戦略を指します。デカップリング(切り離し)と異なり、完全に関係を断つのではなく、リスクを管理しつつ持続的な関係を続ける点に特徴があります。この概念が注目される背景には、以下の要素があります。

欧州を中心に提唱され始め、2023年のG7広島サミットでもその重要性が確認されました。(出典:G7広島首脳コミュニケ(2023年5月20日)|Ministry of Foreign Affairs of Japan)同年には日本国内でも特定重要物資の指定が追加されるなど、国際的な議論の中核となっています。

特にグローバル展開する日本企業にとって、リスク回避と市場維持を両立させるうえで不可欠な戦略となりつつあります。

出典:第一生命経済研究所「【1分解説】デリスキング(De-risking)とは?」

参考:経済安全保障推進法|内閣府

デリスキングと混同されやすい概念に「デカップリング」があります。

両者の目的や対象が大きく異なる点に注意が必要です。以下に、両者の違いを整理します。

| デリスキング | デカップリング | |

|---|---|---|

| 目的 | リスク低減、サプライチェーンの強靭化・多様化 | 国家安全保障の確保 |

| 対象 | 特定国への過度な依存を避けるための 広範なサプライチェーンや経済活動 | 国家安全保障に関わる ごく一部の機微技術や重要分野 |

| アプローチ | 関係を維持しつつ依存度を下げる | 特定分野で経済的関係を切り離す |

つまり、デリスキングは「リスクを制御しながら関係を維持する」戦略であるのに対し、デカップリングは「安全保障上の理由から特定分野を切り離す」対応と整理できます。

参考:「デリスキング」と「デカップリング」の政策的意味合い|日本経済研究所

デリスキングと混同されやすい言葉に「デリスク(De-risk)」があります。いずれもリスク低減を目的としますが、使われる場面や意味合いには明確な違いがあります。

| 項目 | デリスキング(De-risking) | デリスク(De-risk) |

|---|---|---|

| 定義・意味 | 特定国・地域への過度な依存を減らしつつ、経済関係を維持しながらリスクを制御する | プロジェクトや投資に伴う特定リスクを事前に排除・回避する |

| 主な文脈 | 国際経済、安全保障、サプライチェーン | 金融、投資、プロジェクトマネジメント |

| 企業経営における位置づけ | 地政学リスクや経済安全保障に対応する中長期戦略 | 投資判断や個別案件の安全性を高めるための事前対策 |

つまり、デリスクは「個別リスクの除去」という局所的な対応に対し、デリスキングは国際的・構造的なリスク分散の俯瞰的な対応を指します。

企業経営では、デリスクはプロジェクト単位の安全確保に有効であり、デリスキングはグローバル経営全体にかかわる戦略的対応として位置づけられます。

デリスキングという概念が国際社会で注目されるようになった背景には、いくつかの要因があります。

デカップリングが引き起こす可能性のある経済的断絶に対し、デリスキングは、経済的分断を避けつつ国際社会の新たな課題に対して持続的かつ効果的に対応するための、より実現可能で柔軟なアプローチとして登場しました。デリスキングは、以下のようなリスクに対応できるとして注目されています。

| リスク領域 | 具体的な懸念 | 想定シナリオ |

|---|---|---|

| 供給網寸断 | 主要サプライヤーの国で紛争・制裁・災害が発生し、調達不能に | 半導体などの重要部品の入手困難、製造ライン停止、納期遅延 |

| コスト急騰 | 特定国への依存が強いため、突然の関税・輸出規制でコストが急増 | 部材価格の高騰、利益圧迫、 価格転嫁による競争力低下 |

| 技術流出リスク | サイバー攻撃・模倣品流通などにより技術優位性が失われる | 知財侵害・模倣品出回り、 競争優位喪失 |

| 市場アクセス喪失 | 突然の規制変更や制裁で 市場そのものを失う | 主要販売市場からの撤退、 売上の急減 |

| ブランド毀損 | 社会的責任や安全保障への 対応不足で批判を受ける | ステークホルダー(投資家・顧客)からの信頼喪失 |

| 事業継続性の低下 | 単一地域に依存しすぎたために 危機対応に時間とコストがかかる | 回復の遅れ、他社に顧客を奪われる |

このように、デリスキングは複雑化するグローバルリスクと、デカップリングの現実的な困難さという背景から、国際社会でその重要性が増しています。

デカップリング(Decoupling)とは、特に米中対立の中で用いられ、代表的な事例にはファーウェイ規制、半導体輸出規制、TikTokをめぐる規制議論などがあります。

ここでは、デリスキングの関連用語であるデカップリングについて解説します。デカップリングを理解することで、リスク管理の範囲や対応の強度が鮮明になり、企業や国家の戦略的選択肢をより的確に読み解けるようになります。

デカップリング(Decoupling)とは、特定の国や地域との経済的な結びつきを意図的に切り離すことを指します。とりわけ国家安全保障に直結する分野で用いられる概念で、軍事転用可能な先端技術や機微情報の流出を防ぐことが目的です。以下の報道動画では、アメリカが中国企業への規制を強化した実際の事例をご確認いただけます。

上記の事例では、中国の対象企業がアメリカの技術を購入する際に、商務省のライセンス取得を求められる措置にとどまっています。しかし、この時点ですでに規制対象となる企業は増加しており、米中デカップリングの加速が報じられていました。

デリスキングとデカップリングは対立する概念ではなく、国際社会におけるリスク対応のなかで使い分けられる戦略です。

| 項目 | デカップリング(Decoupling) | デリスキング(De-risking) |

|---|---|---|

| 目的 | 国家安全保障に直結する分野の遮断 | 広範な依存度を下げ、リスクを分散 |

| 対象分野 | 半導体、軍事転用可能な先端技術、通信インフラなど | サプライチェーン全体、調達網、市場アクセス、事業ポートフォリオなど |

| アプローチ | 経済関係を切り離す(制裁・排除・輸出規制) | 経済関係を維持しながら依存を減らす(多元化・拠点分散) |

| 実際の事例 | ・米国による中国への先端半導体輸出規制(2022年~) ・ファーウェイ規制 | ・EUの「対中依存低減」戦略(特定原材料の調達先多元化) ・日本企業による生産拠点の東南アジアシフト(中国一極集中からの脱却) |

たとえば、台湾のTSMCが日本・熊本に新工場を設置した動きは、典型的なデリスキングの事例です。

台湾有事や中国依存のリスクを見据え、供給拠点を多元化することでサプライチェーンの強靭性を高めています。中国市場との取引を断つのではなく、リスクを分散しつつ経済関係を維持している点が特徴です。

参考:https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2024/naigai202501_5.pdf

デリスキングへの取り組みは単なる危機対応にとどまらず、中長期的な競争力の確保にも直結します。以下では、企業が実際に取り組むべきデリスキング戦略の方向性を整理します。

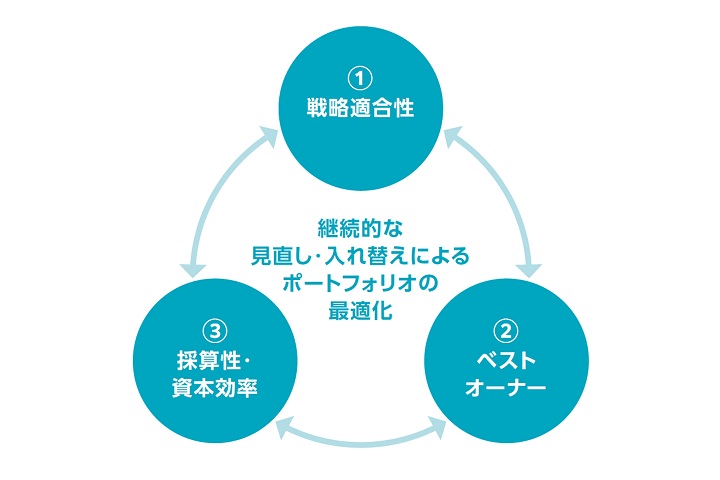

デリスキング戦略を企業が推進する上で、自社の事業ポートフォリオが抱えるリスクを正確に分析することです。グローバル市場は常に変動しており、地政学リスクや経済安全保障政策の変更など、予期しない外部要因が事業環境を大きく揺るがす可能性があります。

こうした依存度を把握し、脆弱性を特定するためのリスク分析が不可欠です。分析の視点としては、以下が挙げられます。

こうした評価をもとに、リスクの高い領域への依存を計画的に低減し、新規市場開拓や事業再編につなげることが可能になります。

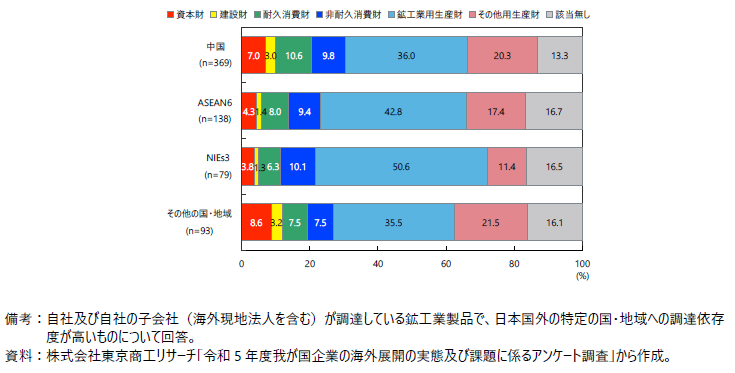

デリスキング戦略において、調達先を多元化することで、地政学リスクや自然災害などによる供給網寸断のリスクを分散できます。

日本企業(特に製造業や卸・小売業)の海外調達先として最も依存度が高いのは中国で、約4割を占めています。続いてASEAN6、NIEs3(韓国・台湾・香港)が主要な依存先となっています。

以下の図のとおり、中国依存度が高い企業では調達割合が3割を超えるケースが6割近くに達しており、サプライチェーンの偏在が顕著です。

こうした依存は多様なリスクを伴います。

| 中国依存の場合 | ・国家間等での緊張の高まり (69.3%) ・米中貿易摩擦 (52.9%) ・貿易制限・関税 (50.3%) |

|---|---|

| NIEs3 (韓国、台湾、香港など)依存の場合 | ・国家間での緊張の高まり(59.3%) |

調査では、中国への依存度が高い企業のうち約3割が「すでに依存度を下げている、または今後下がる見込み」と回答しています。一方で、同じく約3割が「必要性を認識しながらも困難」と答えており、依存脱却の難しさも浮き彫りになっています。

参考:在欧日系企業、調達多様化と短縮化の動き、販売先は欧州域内が8割超|日本貿易振興機構(JETRO)

特定国や地域に依存しすぎている状況は、地政学リスクや経済安全保障政策による影響を受けやすくなるため、生産や開発の拠点をどこに置くかは非常に重要な検討事項です。

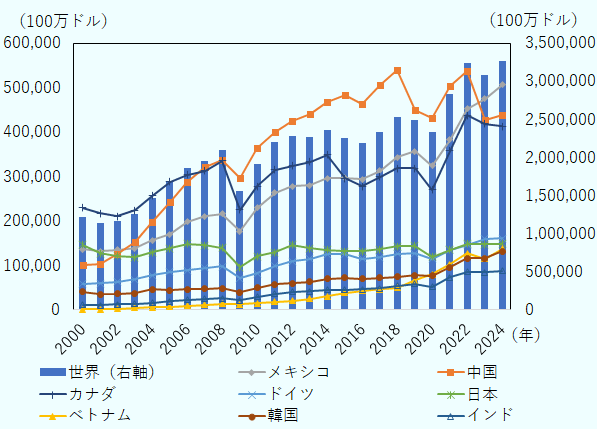

たとえば、米国では米中対立の長期化を背景に、中国依存からの脱却を進める動きが加速しています。

スマートフォンやノートPC、ルータといった製品では、中国からの輸入比率が低下する一方、ベトナムやインドからの輸入が急増しています。2023年上半期にはベトナムからのノートPC輸入額が前年同期比で約2.9倍に拡大しており、サプライチェーンの再編が進んでいることがうかがえます。

これは単なる調達多元化にとどまらず、市場ごとにリスクを切り分ける“二重構造”の供給網を構築しようとする動きとみられます。生産・開発拠点の分散を検討する際の主要なアプローチは以下の通りです。

| 検討項目 | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 依存度低減 | 特定国・地域への生産集中を避け、複数拠点を持つ |

| ニアショアリング | 消費地に近い地域への生産拠点の移設 |

| フレンドショアリング | 同盟国・友好国への生産拠点の移設 |

こうした取り組みはコスト面や人材確保の課題も伴いますが、リスクの顕在化による供給網寸断を防ぎ、安定的な事業継続を実現するためには避けて通れない選択です。生産・開発拠点の分散と見直しは、企業にとって“コスト効率重視から安定供給重視”へのパラダイム転換を象徴する戦略といえます。

参考:日本企業のメキシコ投資が拡大、ニアショアリングの流れが追い風に|日本貿易振興機構

参考:加速する外資企業の中国撤退-事業のグローバル再編の一環として-|経済産業研究所

参考:米国CHIPS法のガードレール条項について ~経済と安全保障のはざまに立たされる西側半導体企業~|地経学研究所

デリスキング時代において、企業は技術流出やサイバー攻撃への対策を徹底する必要があります。特に、経済安全保障政策が強化される中、特定の技術や情報が国外に不当に流出することは、事業継続や国際競争力の維持に深刻な影響を与えかねません。

たとえば、米国では経済安全保障政策の一環として、海外からの投資や技術提携に対する規制が強化される動きが見られます。これは、特定の国への技術依存を減らし、自国の技術優位性を守るための措置です。企業は、こうした国際的な規制の動向を注視しつつ、自社の知的財産や機密情報を守るための体制を強化する必要があります。具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

| アクセス権限管理の厳格化 | 重要な技術情報へのアクセスを必要最小限の担当者に限定する |

|---|---|

| サイバーセキュリティ対策の強化 | 最新の脅威に対応できるセキュリティシステムを導入し、定期的な見直しを行う |

| 従業員教育の徹底 | 技術流出やサイバー攻撃のリスクについて従業員の意識を高める研修を実施する |

| サプライヤーを含む連携先のセキュリティ評価 | サプライチェーン全体でのセキュリティレベルを確保する |

経済安全保障政策は、今後も企業の事業活動に大きな影響を与えると考えられます。

技術流出やサイバー攻撃のリスクを最小限に抑えることは、デリスキング戦略の重要な柱となります。以下の報道動画では、経済安全保障推進法の概要をご確認いただけます。

参考:経済安全保障上の課題への対応(民間ベストプラクティス集)|経済産業省

デリスキング戦略の中心となるのが、不安定さを増す国際情勢に対応するためのサプライチェーンの再構築です。

有事や予期せぬ事態が発生しても事業継続を可能にするには、供給網の脆弱性を特定し、計画的に対策を講じる必要があります。ここでは、デリスキング戦略の具体策としてサプライチェーン再構築について解説します。

デリスキング戦略を推進し、強靭なサプライチェーンを構築するためには、まず「リスクの可視化」が不可欠です。

どこに、どのようなリスクが潜んでいるのかを定量的・定性的に把握することで、場当たり的な対策ではなく、サプライチェーン全体を最適化するための戦略的アプローチが可能になります。

具体的には、以下のようなリスクを体系的に可視化し、評価することが求められます。

| 特定サプライヤーへの過度な依存 | 調達先が一極集中していないか、 依存度を数値化して確認 |

|---|---|

| 輸送ルートの脆弱性 | 輸送ルートの地理的・地政学的リスクを洗い出し、 代替ルートの確保を検討 |

| 生産・在庫拠点のリスク分布 | 自然災害や地政学リスクの高い地域に 拠点が偏在していないかを分析 |

| 在庫の適正性 | 特定拠点や地域への在庫集中を見直し、 供給途絶リスクを低減 |

こうしたリスク情報をダッシュボードやリスクマップなどのデジタルツールで可視化することで、限られたリソースの投資先を戦略的に選定し、効果的なデリスキング策を講じることが可能です。

リスクの可視化は、サプライチェーン再構築の起点であり、多様化・分散化・在庫最適化といった施策の効果を高める基盤となります。

以下の報道動画では、世界のサプライチェーン危機について解説しており、どのような場合にサプライチェーン再構築を検討すべきか判断の指標になります。

デリスキング戦略の柱のひとつが、調達先の分散と代替ルートの確保です。特定の国・地域への調達依存を低減することは、地政学リスクや突発的な供給途絶リスクへの備えとして重要です。

経済産業省「通商白書2024年版」によれば、特に特定の国への依存度が高い日本企業では、依存度低減の必要性を強く認識し、具体的な対策に取り組む割合が最も高くなっています。主な取り組みの例としては、以下のようなものがあります。

| 調達先の多角化 | 特定の国に偏っていた調達先を、 ASEAN諸国(特にASEAN6)、 NIEs(韓国、台湾、香港)などへ分散 |

|---|---|

| 国内回帰・ニアショアリング | 国内生産への回帰や、 日本周辺国への生産拠点移転(ニアショアリング) を進める |

| 代替サプライヤーの確保 | 複数の代替サプライヤーをリスト化し、 平時から関係構築や品質確認を進める |

一方で、こうした取り組みには、新規サプライヤーの選定・認定、品質管理の確立、物流コストの上昇といった新たな課題も伴います。サプライチェーン再構築に向け、官民連携による支援や情報共有の重要性が高まっています。

【事例】パナソニックの家電製品の国内生産強化

パナソニックは、静岡県袋井市の静岡工場にドラム式洗濯乾燥機の新ラインを設置し、生産能力を従来の1.5倍に増強しました。従来は中国で生産していた製品を国内回帰させ、品質向上・供給リスク低減・物流コスト削減を実現しています。地政学リスク、物流不安定化、品質管理強化の必要性から、国内生産のメリットを再評価しています。

出典:パナソニック 2023年9月14日「パナソニック静岡工場 操業50周年 日本の洗濯文化をけん引」

デリスキング戦略の一環として、在庫管理やバッファー(緩衝在庫・予備生産能力)の最適化は、サプライチェーンの強靭化において重要な役割を果たします。

従来のジャストインタイム(JIT)方式は効率性に優れる一方、予期せぬ供給途絶リスクへの耐性は限定的でした。これに対し、戦略的に在庫や生産余力を確保することが、事業継続性を高める有効な手段となっています。

具体的には、以下のような考え方が実践されています。

従来型とデリスキング型の在庫戦略を比較すると、以下のような特徴が挙げられます。

| 従来型SCM | デリスキング型SCM | |

|---|---|---|

| 在庫方針 | 最小限 | 戦略的積み増し |

| バッファー | 限定的 | 重要箇所に確保 |

| 供給安定性 | リスク高 | 比較的安定 |

リスクシナリオに応じた柔軟かつバランスの取れた在庫・バッファー戦略が、デリスキング時代の供給安定性確保につながります。

【事例】ファーストリテイリング「AI・ビッグデータによる需給予測と在庫最適化」

AI需要予測システムを導入し、過去の販売データや天候・イベント情報など多様なビッグデータを解析しています。これにより、在庫回転率向上と余剰在庫・欠品リスクの低減を同時に実現しています。

需要急増や供給網寸断などのリスクシナリオにも柔軟に対応できる在庫戦略を構築しています。

出典:ファーストリテイリング「有明プロジェクトについて~“情報製造小売業”の実現に向けて~」

デリスキング時代におけるサプライチェーン再構築では、デジタル技術の活用が不可欠です。

サプライチェーンマネジメント(SCM)のデジタル化を進めることで、全体の可視化が可能となり、リスクの早期把握と迅速な対応力が飛躍的に向上します。具体的には、次のような革新が期待されます。

| 革新内容 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| リアルタイムでの情報共有 | 調達・生産・販売・物流・返品といった各プロセス間で、 モノ・カネ・情報の流れをリアルタイムに共有 | 需要予測の精度向上、 過剰在庫や品切れリスクの低減 |

| データに基づく意思決定の高度化 | POSデータ、受注状況、在庫データなどを活用し、需要予測や計画立案を効率化 | リードタイム短縮、コスト削減 |

| サプライチェーン全体の最適化 | 可視化されたデータを基に ボトルネックや非効率な工程を特定・改善 | サプライチェーン全体の最適化、 人的リソースの合理活用、 迅速な経営判断 |

デジタル技術を活用したSCMの革新は、変化の激しい現代において、企業がリスクを管理し、競争力を維持するために重要な要素となります。

デリスキング戦略の中心となるのが、不安定さを増す国際情勢に対応するためのサプライチェーンの再構築です。

有事や予期せぬ事態が発生しても事業継続を可能にするには、供給網の脆弱性を特定し、計画的に対策を講じる必要があります。ここでは、日本企業特有の課題と対応について解説します。

デリスキング時代において、地政学リスクの高まりは企業のサプライチェーンを寸断し、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。以下の表は、リスク要因と企業の供給網に与える具体的な影響をまとめたものです。

| リスク要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 米国などによる対中輸出規制 | 先端半導体・製造装置の対中輸出が制限され、 重要技術流出防止と技術優位性確保を図る一方、 調達制約が生じる可能性がある |

| 中国の自給率向上政策 | 半導体の国内生産能力強化を目指すが、 先端分野では西側諸国からの供給依存が残るため、 供給網の不確実性が続く |

| 中国の資源輸出規制 | 半導体製造に必要なガリウム・ゲルマニウム等の輸出を規制し、 対抗措置として供給網の脆弱性を突く |

| 特定国・地域依存の供給網 | 突発的な規制・制裁により、 サプライチェーン寸断や調達リスクが顕在化し、 事業継続が脅かされる |

このような状況下、企業にとっては供給網の多様化・強靭化が急務となっており、サプライチェーン全体の再構築が求められています。

特に半導体分野では、米中間の緊張がそのリスクを顕在化させており、以下の動画では、その詳細をご確認いただけます。

日本では、経済安全保障推進法の施行をはじめ、企業のサプライチェーンや技術管理、インフラ運営に影響を及ぼす法制度が整備されています。企業はこれらの動向を正確に把握し、戦略の見直しや体制強化が求められています。主な制約と影響は次のとおりです。

| 政策・規制項目 | 具体内容 | 主な影響 |

|---|---|---|

| 重要物資の安定供給確保 | ・特定国依存の見直し ・国内生産強化、調達先の多元化 | 計画策定・実行負担の増大、政府支援活用の必要性 |

| 基幹インフラの強靭化 | ・電力・ガス・通信などでのサイバー対策 ・リスク管理義務化 | 投資負担の増加、管理体制強化が必要 |

| 先端技術の管理強化 | ・重要技術の流出防止 ・開発支援と併せた管理強化 | 技術運用の制約、管理コストの増加 |

| 特許出願の非公開化 | ・機微技術に関する特許の非公開対象化 | 知財戦略の見直し、競争優位性への影響 |

これらの政策は、サプライチェーンの見直しや技術管理の厳格化など、企業にとって新たなコスト負担や事業戦略の変更を伴う可能性があります。各国の規制動向を把握し、自社の事業への影響を評価・対応することが重要です。

参考:経済安全保障推進法(基幹インフラ制度)に対応するセキュリティ施策とは|KPMG

特定の国や地域への過度な依存は、外部環境の変化が直接的に事業継続を脅かすリスク要因となります。

デリスキング戦略では、この依存度を下げ、環境変化に強い事業構造を築くことが求められます。特定の国や地域に生産拠点や主要サプライヤーが集中している場合、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

このようなリスクに備え、サプライチェーンの多角化や生産拠点の分散、市場の多様化が重要です。

参考:サプライチェーンのリスク混乱について理解し緩和する|ecovadis

製造業や卸・小売業の海外現地法人では、中国への調達依存度が約4割強と最も高く、そのうち依存割合が3割を超える企業は6割近くに達しています。こうした構造は、地政学リスクや貿易摩擦が表面化したとき、サプライチェーン全体に大きな打撃を与える可能性があります。

実際には、多くの企業が依存低減の必要性を認識しているものの、すでに取り組んでいる、あるいは今後取り組む予定と答えたのは約3割にとどまります。同時に「必要だが難しい」と答えた企業も約3割存在し、代替調達先の確保、追加コスト、品質・納期への影響といった現実的な壁が障害になっています。

分散先の候補としてはASEAN6や日本国内が多く挙げられており、コストだけでなく安定性や信頼できる供給網の構築しやすさが重要な選定基準となっています。

参考:https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2024/2024honbun/i2220000.html

日本は中国市場への高い依存を背景に、調達先や生産拠点の分散を急務とし、経済安全保障政策を強化してきました。以下では、まず中国リスクへの対応を整理したうえで、続いて日本企業の具体的なデリスキング実例を紹介します。

中国は日本企業にとって最大級の調達先・生産拠点である一方、米中対立の長期化や経済安全保障政策の強化により、中国を取り巻くビジネス環境は不確実性を増しています。代表的なリスクは以下の通りです。

| リスク | 内容 | 想定される影響 |

|---|---|---|

| 米中摩擦による規制・関税強化 | 半導体や通信機器を中心に輸出規制や追加関税が拡大 | コスト増、納期遅延、取引制限による事業計画の不確実化 |

| 地政学リスクの高まり | 台湾海峡・南シナ海の緊張、外交・軍事リスク | 輸送遅延、中国国内拠点の事業継続リスク、顧客喪失 |

| 技術流出・サイバー攻撃リスク | 知財保護の不十分さ、模倣品流通、サイバー攻撃 | 技術優位性の喪失、現地での強制的な技術移転、競争力低下 |

中国リスクを正しく認識し、他地域への移転や分散を戦略的に進めることが、デリスキングを実効的に進める第一歩となります。

レゾナックは事業ポートフォリオの見直しを進め、地政学リスクや市場変動に強い構造への転換を図っています。具体的には、AI向け半導体材料といった世界的な成長分野に注力することで、将来の不確実性に備えながら競争力を強化しています。

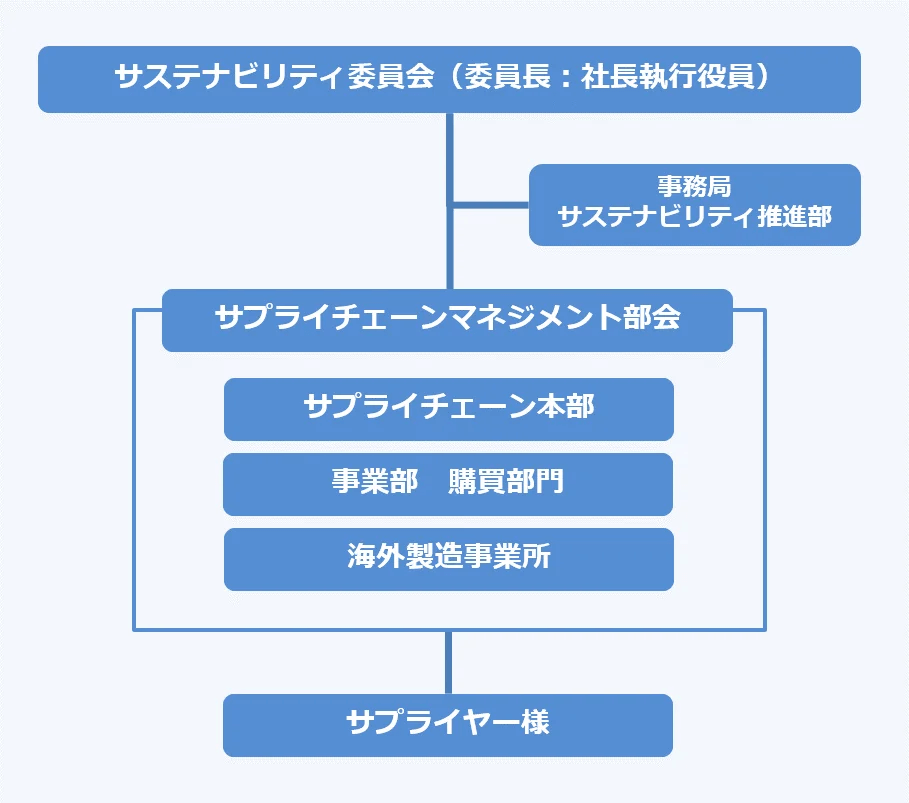

10の国・地域に製造拠点を持ち、約1400社のサプライヤーとグローバルに取引しています。サプライヤー行動規範やサステナビリティアンケートを通じて、持続可能性やリスク対応力を評価し、特定サプライヤーへの依存を回避しています。

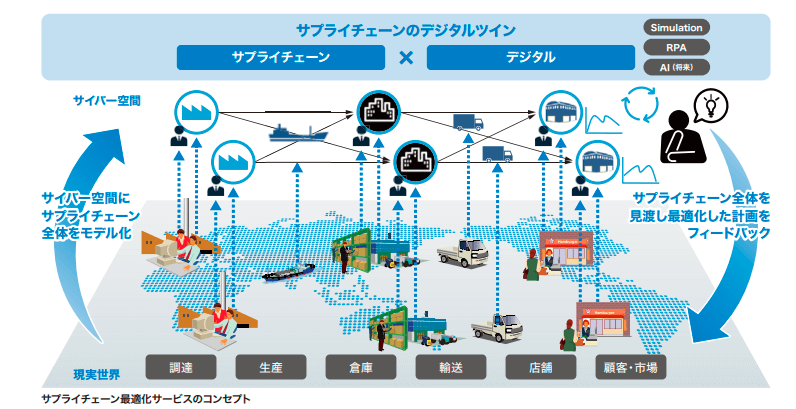

日立製作所は、デジタルツイン技術を用いてサプライチェーン全体を可視化し、需給予測やリスク管理を高度化しています。シミュレーションにより最適な在庫配置や生産計画を策定しています。

欧州連合(EU)やドイツなど、主要経済圏における具体的な取り組み事例を確認することで、日本企業がデリスキング戦略を推進する上での示唆を得ることができます。ここでは、EUとドイツのデリスキング戦略の概要を紹介します。

EUは経済的デリスキングを戦略に掲げ、重要原材料の内製化、サステナブルな供給網の整備、規制強化を推進しています。環境政策と連動した規制が企業行動の変容を促し、経済安全保障戦略のもと、サプライチェーン多様化や技術分野強化、特にエネルギー・グリーンテクノロジー分野での依存低減が進められています。

イタリアの一帯一路離脱は、経済的なメリットの再評価に加え、地政学リスクの分散を図るデリスキングの一環とも位置づけられます。特定国への過度な経済依存を見直す動きが、今後さらに各国で加速する可能性があります。

デリスキングを推進するにあたり、企業は リスク低減と経済的利益のバランス、すなわちトレードオフを慎重に見極めることが重要です。欧州の経済安全保障戦略でも「比例性」や「精密性」が基本原則とされ、開放的経済の恩恵と安全保障上の規制強化との間に本質的な緊張関係があることが指摘されています。

サプライチェーンの多元化、生産拠点の分散、技術流出防止など、企業が講じるべき対策は多岐にわたりますが、これらは同時にコスト増や国際規制対応といった現実的な課題を伴います。

今後は、「何がリスクであり、どのようなトレードオフを許容するか」を企業内外で共通理解として醸成し、それを基盤とした戦略的な意思決定が持続可能な成長と事業発展につながるでしょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。