\当サイトおすすめNo.1サイト/

2024年に成立した「GX脱炭素電源法」は、日本の電源構成とエネルギー政策の転換点となる法制度です。エネルギーコストやESG対応、サプライチェーンの再構築といったテーマにも直結するため、自社の経営判断にも大きな影響を及ぼします。

GX脱炭素電源法は、再生可能エネルギーの最大限導入、原子力発電の安全性向上と活用、そして水素・アンモニアなど次世代エネルギーの推進を柱としており、これらの政策方向性は企業のエネルギー調達戦略、サプライチェーンのグリーン化、新規事業開発に直結します。

本記事では、「GX脱炭素電源法とは何か?」という基礎から、企業に求められる対応、そして先行事例までをわかりやすく解説します。

GX脱炭素電源法は、脱炭素の加速と電力の安定供給という2つの国家的課題を同時に解決するために制定された新たな枠組みです。

再生可能エネルギーと原子力を軸に、エネルギーの脱炭素化と経済成長の両立を図るこの法律は、従来のエネルギー政策からの大きな転換点となっており、今後の日本のエネルギー戦略の基盤と位置づけられています。

企業にとっては、中長期的な電源調達や事業戦略に直結する重要な制度であり、GX(グリーントランスフォーメーション)を見据えた経営判断や投資判断が求められる場面も増えつつあります。

ここではまず、GXの基本的な考え方や、この法律の目的と成立経緯について整理します。

参考:脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法等の一部を改正する法律案【GX脱炭素電源法】の概要|経済産業省

GX(グリーントランスフォーメーション)とは、脱炭素をきっかけに、産業構造や社会の仕組みを根本から見直し、持続可能な経済成長へとつなげていく国家戦略です。単なる環境対策にとどまらず、気候変動への対応と経済成長の両立を同時に実現することを目的としています。

政府はGXを、エネルギー、産業、金融、地域のあらゆる分野における成長のエンジンと位置づけており、企業活動や国民生活にも大きな変化をもたらすとしています。特にエネルギー分野においては、再生可能エネルギーの導入拡大や原子力の再評価などを通じて、脱炭素とエネルギー安全保障の両立を図ることが重要とされています。

企業が今後の電力調達や設備投資を検討する上で、この法制度はエネルギー戦略の軸として無視できない存在となっています。

参考:GX(グリーン・トランスフォーメーション)|経済産業省

参考:GXリーグとは|GXリーグ

【事例】ENEOSのGX戦略|ENEOS

ENEOSは、日本のエネルギー供給を支える企業として、脱炭素社会の実現と安定供給の両立を経営の最重要課題と位置づけています。従来の石油・石油化学事業からの転換を図り、GXを「既存事業の変革」と「次世代事業の育成」を通じた持続的成長戦略の中核に据えています。

参考:ENEOS グループ「第4次中期経営計画(2025-2027 年度)」の策定について

参考:カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み

GX脱炭素電源法(正式名称:脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律) は、2050年カーボンニュートラルの実現と国際的なエネルギー安全保障の強化という二つの課題を背景に、2023年に成立した包括的な法律です。

とくにロシアによるウクライナ侵攻以降、世界的にエネルギー供給の不安定化が顕在化し、日本国内でも安定的な電力確保と価格の安定が重要な政策課題となりました。このような情勢を受け、政府は脱炭素の加速と電力の安定供給を両立する新たな制度体系の整備を進めました。本法律は、以下のような複数の既存法を束ねて改正・統合する形で構成されています。

これにより、再生可能エネルギーの導入促進、原子力発電の適切な活用と安全対策、そして送配電インフラの強化といった多面的な施策を、一体的かつ計画的に推進できるようになりました。

さらに、法制度の一貫性と予見可能性を高めることで、企業や自治体による長期的な設備投資や技術開発の判断を後押しすることも、重要な目的の一つとされています。企業にとっては、事業戦略や電源調達の見直しが求められる転換点といえるでしょう。

GX脱炭素電源法は2023年2月28日に閣議決定され、通常国会に提出された法律案です 。

この法案は、2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、以下のような課題に対応するために策定されました。

具体的には、電気事業法や再エネ特措法、原子力基本法など複数の法律を改正し、一括して制度を整備する形で構成されています。

本法律の具体的な施策は、大きく分けて以下の3つの柱から構成されます。これらの施策が、将来の電源構成を決定づけ、エネルギーを取り巻く環境を大きく変えることになります。それぞれの柱について詳しく解説します。

GX脱炭素電源法では、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを「主力電源」として位置づける方針が明確に示されています。これを受けて、再エネ導入を加速させるための制度整備が本格化しています。

特に注目すべきは、地域主導の再エネ事業を支援する仕組みと、再エネ普及を下支えする送電網整備への官民投資の促進です。

具体的には、以下のような取り組みが進められています。

企業にとっては、自治体や地域団体と連携することで、再エネ導入の新たなビジネスチャンスを得る可能性があります。たとえば、オフサイトPPA(電力購入契約)や自家消費型太陽光発電などの活用が進めば、コスト削減と脱炭素の両立が期待できます。以下の動画では東北電力によるコーポレートPPAサービスを紹介しており、PPAの概要を動画でわかりやすくご確認いただけます。

一方で、地域との合意形成や景観・環境への配慮も求められるため、「地域と共に進める」視点に立った事業設計が重要となります。再エネ導入は、企業の競争力強化と同時に、地域社会との共生を実現にもなり得るでしょう。

参考:電力ネットワークの次世代化について

参考:地域主導の再エネ・地域脱炭素に関する取組事例集

【事例】オフサイトPPA|セブン‐イレブン・ジャパン

セブン&アイ・ホールディングスは、国内初のオフサイトPPA(電力購入契約)を導入し、再生可能エネルギーの活用を推進しています。具体的には、外部の太陽光発電所から発電された電力を、約40店舗のセブン-イレブンに供給。これにより、店舗運営に必要な電力の100%を再生可能エネルギーで賄うことに成功しました。この取り組みは、脱炭素化と持続可能な店舗運営の両立を目指す好事例です。

出典:再生可能エネルギー「オフサイトPPA」への取り組み|セブン‐イレブン・ジャパン

GX脱炭素電源法では、安全性の確保を大前提とした上で、原子力発電の活用を推進する方針が明確に打ち出されています。特に、カーボンニュートラルの実現に向けた安定供給可能なクリーン電源(ベースロード電源)としての役割が再評価されています。本法律により、以下のような原子力政策の強化が図られています。

これにより、脱炭素化とエネルギー安定供給の両立を実現するための選択肢として、原子力が改めて制度的に位置づけられることとなりました。企業にとっては、以下のような観点で対応が求められます。

原子力に関しては、社会的な受容性や安全性への懸念にも配慮しつつ、技術革新と責任ある運用体制の確立が不可欠です。事業者としては、信頼性の高い電源としてどのように活用するか、経営判断の明確化が今後一層重要となっていきます。

【事例】原子力|三菱重工業

三菱重工業は、日本の原子力サプライヤーとしてGX推進に貢献しています。既存の原子力発電プラントの安全性・信頼性向上に技術・サービスで貢献。特に、小型モジュール炉(SMR)を含む次世代革新炉の研究開発を国内外で積極的に推進しています。これにより、同社は脱炭素とエネルギー安定供給の両立を目指し、廃炉・燃料サイクル分野への貢献も視野に入れています。

参考:統合レポート|三菱重工グループ

GX脱炭素電源法では、再生可能エネルギーの拡大と電力の安定供給の両立を実現するため、電源構成や電力系統に対する制度的な強化が進められています。特に、再エネの出力変動や、原子力発電所の長期停止リスクなどに対応するため、政府は以下のような多面的な対策を講じています。

これらの施策は、電力の安定供給を担保するだけでなく、将来的に分散型電源の導入拡大やスマートグリッド化の基盤にもつながります。

企業にとっては、電力調達をめぐるリスクが高まる中で、供給元の多様化や需給調整機能への参加を視野に入れたエネルギー戦略の見直しが求められます。たとえば、蓄電設備の導入やPPA契約の活用、需給調整市場への参入などが、コスト最適化と安定運用の両立に貢献する可能性があります。

GXの推進においては、電力の「量」だけでなく「質」(安定性・柔軟性)をどう確保するかが重要であり、企業もエネルギー利用の在り方を再構築していく段階に入っているといえます。

【事例】デマンドレスポンス、需給調整市場への貢献

東京電力エナジーパートナー(EP)は、需給調整市場におけるアグリゲーターとして、需要側の調整力(デマンドレスポンス)を活用し、電力系統の安定化に貢献しています。

デマンドレスポンス(DR)の推進: 契約企業の電力使用量を遠隔で調整することで、電力の需給バランスが崩れそうな際に電力系統を安定させる役割を担っています。これにより、企業は節電によるインセンティブを得ながら、社会全体の電力安定供給に貢献できます。

需給調整市場への参入支援: 2024年に本格稼働した需給調整市場において、需要家がDRを通じて調整力を提供できるよう、その仕組みやシステム構築を支援し、市場への参加を促しています。

参考:需給調整市場|東京電力パワーグリッド

GX脱炭素電源法の施行により、企業は従来の電力調達やエネルギー利用の在り方を根本から見直す局面に直面しています。

再生可能エネルギーの普及や原子力の再活用、電力インフラの変化は、調達コストや契約形態に直接影響を与えるだけでなく、サプライチェーン全体における脱炭素対応の圧力も一層強まっています。

一方で、制度改正に伴い、新たなビジネス機会や支援策が生まれていることも見逃せません。GXの流れを受け入れるだけでなく、自社の成長戦略にどう取り込むかが、今後の競争力に大きく影響します。

ここからは、GX脱炭素電源法が企業に与える主な影響について、「コスト」「責任」「機会」の3つの視点から整理していきます。

GX脱炭素電源法の施行を受け、企業の電力調達戦略は大きな転換点を迎えています。政府は、再生可能エネルギーの普及と脱炭素電源への転換を加速させるため、補助金制度の拡充やPPA(電力購入契約)モデルの推進、FIP制度の見直しといった施策を次々に打ち出しています。

背景には、ロシアによるウクライナ侵略を契機としたエネルギー安全保障の不安定化があり、政府は2023年末に「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定しました。この中で、再エネや原子力を活用した脱炭素電源への転換と、GX経済移行債・カーボンプライシングによる先行投資支援が明確に位置づけられています。これにより、企業による再エネ導入のコスト面でのハードルが下がり、具体的な導入検討が進みやすい環境が整いつつあります。

その結果、再エネの調達比率や導入スピードが企業間の競争優位を左右する要因となり始めています。

とりわけ、RE100などの国際イニシアチブや、ESG投資の評価指標において、再エネ使用率がサプライチェーン上の選定条件や資金調達コストに影響を与える事例も増加しています。

今後は、地域主導型の再エネ事業への参画や、再エネ比率の高い電力メニューへの契約切替などを含め、企業自身が主体的にエネルギー調達を設計する時代へと移行していくといえるでしょう。調達コストの最適化とスコープ2削減の両立を実現するためにも、電力契約の見直しは経営戦略上の重要課題となっています。

参考:「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました|経済産業省

参考:RE100について|環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ

【事例】RE100|積水ハウス

積水ハウスは、建設業界で日本初のRE100参加企業であり、住宅メーカーとして環境負荷低減に積極的に取り組んでいます。

「2040年までに事業活動で消費する電力の100%を再生可能エネルギーに」「2030年までに50%を再生可能エネルギーに」という目標を設定しています。自社施設への太陽光発電導入、省エネ対策の徹底、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)化の推進など、多角的に再エネ化を進めています。

参考:サステナビリティ|積水ハウス

GX脱炭素電源法の施行により、企業には単なる電力契約の見直しだけでなく、事業運営全体を通じた脱炭素経営の実行力が求められています。再エネ導入の有無や電源構成は、もはや任意の取り組みではなく、サプライチェーンや投資家からの要請に直結する経営課題となりつつあり、企業に対する圧力は主に以下の3方向から強まっています。

| 圧力の種類 | 内容 |

|---|---|

| 取引先からの要求 | 大手企業や輸出相手国のスコープ3対応要請、再エネ電力の調達比率の報告義務化などが進展。 取引継続の条件として脱炭素対応が問われる事例も。 |

| 投資家・金融機関からの要請 | ESGスコアやTCFD開示、グリーンローン申請条件などで脱炭素方針の有無が審査基準に。 非対応企業は資金調達面で不利に。 |

| 制度・社会からのプレッシャー | GX法を軸に、再エネ・原子力を含む国策対応の遅れが企業のレピュテーション(評判)リスクに直結。 社会的責任と競争力が結び付けられている。 |

また、GX脱炭素電源法では原子力発電の長期活用や次世代炉の開発推進も明記されており、インフラ・製造・エンジニアリング系企業にとっては以下のような分野で新たな事業機会も広がっています。

これらの周辺領域では、サプライチェーン全体の再構築が進行しており、中長期的な事業ポートフォリオを見直す上で注視すべき領域といえるでしょう。

GX時代においては、「CO₂を排出しない電力をどこからどう確保するか」だけでなく、「脱炭素経営をどのように社内外で実装するか」が、企業の信頼性や持続可能性を左右する大きな分岐点となっています。

【事例】サプライヤーへの要請|リコーグループ

リコーは日本初のRE100加盟企業として、自社の再生可能エネルギー導入を進めるだけでなく、サプライヤーに対してもCO2排出量削減目標の設定や再生可能エネルギー利用の働きかけを行っています。また、環境分野のリーダーシップ企業としてTCFD提言に基づく情報開示を早期から行い、投資家への説明責任を果たしています。製品のライフサイクル全体での環境負荷低減を目指し、リサイクル事業の強化や省エネ製品の開発にも注力しています。

【事例】原子力周辺領域|東芝エネルギーシステムズ

東芝エネルギーシステムズは、原子力発電所の建設・保守・廃炉に至るまでの一貫したサービスを提供できる強みを活かし、GX脱炭素電源法で強化される原子力分野の事業機会を捉えています。既存原発の安全性向上に向けたメンテナンスや、福島第一原発の廃炉作業で培った技術を活かした廃炉関連ビジネスを強化。さらに、安全性・経済性に優れた次世代革新炉(特に小型モジュール炉:SMR)の開発にも積極的に参画しており、SMRに必要な遠隔操作技術やデジタル化技術の提供を目指しています。

GX脱炭素電源法の施行は、企業に対し単なる負担増ではなく、新たな事業機会と成長のきっかけをもたらしています。たとえば、電力市場の制度変更(容量市場・需給調整市場の整備、非化石価値取引の拡充)や、再エネ賦課金の見直し・PPAの普及促進といった動きは、エネルギーコストの構造そのものに変化を与えつつあります。

こうした変化は短期的にはコスト上昇リスクを伴うものの、制度を正しく読み解き、再エネ導入やエネルギー効率化の取り組みを進めることで、中長期的な競争力向上や取引継続の条件整備につながる好機ともなります。具体的には、次のような展開が期待されます。

また、政府が掲げる「GX実現に向けた基本方針」では、大胆な先行投資を支援する方針が示されており、GX経済移行債や成長志向型カーボンプライシングの導入も進められています。こうした政策の流れを踏まえることで、企業は単なる対応主体から制度設計に沿った“実行主体”へと立場を変えることが可能です。

制度改正を「負担」と見るか、「活用すべき土台」と捉えるかで、将来的な競争力に大きな差が生まれます。自社の事業特性や地域との関係性を踏まえ、戦略的なポジショニングを取ることが、GX時代における持続可能な成長の機会となるでしょう。

以下の記事ではそれらに深く関わる排出量取引について、詳しく解説しています。

参考:FIP制度とは? 固定価格買取制度(FIT)との違いや 導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説|三井物産

【事例】FIP活用と法人向けエネルギーサービスで顧客の脱炭素経営を多角的に支援

東京ガスは、ガス事業で培ったノウハウを活かし、FIP制度を活用した再生可能エネルギー発電事業への参入や、法人向けのエネルギーサービスを展開しています。企業の脱炭素化ニーズに応えるため、オンサイトPPAによる太陽光発電設備の導入支援や、CO2排出量削減に貢献する省エネソリューションを提供。また、非化石価値取引を活用した再生可能エネルギーの供給にも力を入れており、顧客企業の脱炭素経営を多角的に支援することで、新たなエネルギーサービス市場での事業機会を拡大しています。

参考:FIP制度を活用した再エネ併設蓄電池の共同実証事業の開始について|東京ガス

GX脱炭素電源法に対応し、新たなエネルギー戦略を構築する上で、既に動き出している企業や自治体の事例から学ぶことは重要です。具体的な再エネ導入、自治体との連携、制度活用のヒントを通じて、自社の取り組みを具体化するための視点を解説します。

GX脱炭素電源法の施行により、企業が再生可能エネルギーを主体的に調達・利用する動きが加速しています。中でも注目されているのが、PPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)を活用した再エネ導入です。

PPAは、発電事業者と長期契約を結び、再エネ電力を自社施設に供給してもらう仕組みであり、初期投資を抑えつつ、長期的な電力コストの安定化を図れる点が大きな利点です。GXを契機として、以下のような導入パターンが増えています。

| PPAの種類 | 概要 | 主な特徴・活用例 |

|---|---|---|

| オンサイトPPA | 工場や倉庫、物流拠点などの敷地内に太陽光発電設備を設置し、再エネ電力を直接利用 | ・設備は発電事業者が所有 ・保守- 自社の電力コストを抑制 ・ 停電時の自家消費にも対応しやすい |

| オフサイトPPA | 発電所と離れた場所で発電された再エネを電力網を通じて供給 | ・自社敷地に設置不要 ・契約期間中、一定価格で再エネを安定調達 ・スコープ2排出量の削減に効果的 |

| 仮想PPA(バーチャルPPA) | 実際の電力供給とは別に、再エネ発電分の環境価値(非化石証書等)を購入して排出量をオフセット | ・物理的な供給関係なし ・市場価格と連動した価格リスクがある ・多拠点・グローバル企業に適したスキーム |

PPAの活用は、再エネ導入のリスクを低減しながら、GX時代の企業価値向上につながる有効な手段です。制度支援や補助金の活用も視野に入れ、自社の業種・規模に応じた最適なスキームを検討することが求められます。

GX脱炭素電源法では、地域と共生する再エネ導入の促進が重要な柱の一つとされています。これにより、自治体が主導する地域主導型の再エネプロジェクトが全国各地で拡大しています。代表的な取り組みとしては、以下のような連携事例が挙げられます。

| 取組内容 | 概要 | 効果 |

|---|---|---|

| 地域新電力会社の設立 | 自治体や地元企業が出資して「地域新電力(例:○○電力)」を設立し、地域内の公共施設・企業・住宅に再エネ電力を供給 | 地域内経済の循環と、再エネ導入率の向上を同時に実現 |

| マイクログリッドの構築 | 太陽光・蓄電池・EVなどを組み合わせた「地域エネルギー自給型システム」を構築し、災害時の電力確保やレジリエンス強化に対応 | 事業継続性(BCP)と地域防災機能の強化 |

| 域内PPAの活用 | 自治体が仲介・支援し、地元の再エネ事業者と企業がPPA契約を締結 | 再エネの地産地消と、電力調達コストの安定化 |

企業にとっては、こうした自治体との連携を通じて、安定的な再エネ調達ルートの確保と同時に、地域貢献や企業イメージの向上といった副次的な効果も期待できます。また、地域の脱炭素ビジョンや再エネ導入計画に沿って事業を進めることで、補助金申請や事業許認可の面でもスムーズな進行が可能になります。

参考:地域独⽴系統(マイクログリッド)事業及び地域共⽣再エネ顕彰について|経済産業省 資源エネルギー庁

GX脱炭素電源法の施行により、政府は企業・自治体による脱炭素の取り組みを後押しすべく、補助金や支援制度を大幅に拡充しています。これらを的確に活用することで、再エネ導入や省エネ投資にかかる初期負担を軽減し、事業戦略のスムーズなGX移行を実現することが可能です。現在、活用が期待される主な支援制度は以下の通りです。

| 制度名 | 主な目的 | 対象・補助内容 |

|---|---|---|

| 地域脱炭素化推進交付金 | 自治体と連携した再エネ導入・マイクログリッド構築等の支援 | 地域主導型プロジェクトを対象に、設備費・設計費などを補助(複数年度対応あり) |

| 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(エネ合補助金) | 中小企業等の省エネ機器更新や、エネルギー需要転換の支援 | 高効率設備(空調・照明・ボイラー等)への更新費用を定額・定率で補助 |

| 事業再構築補助金(GX枠) | GXを前提とした事業転換・再構築の支援 | GX型投資(再エネ導入・排出削減)を含む事業計画に対し、最大7,000万円補助(2024年度新設枠あり) |

| GX経済移行債・グリーンボンドの発行支援 | 脱炭素設備投資への資金調達支援 | 脱炭素経営に資する資金調達を金融面から後押し(政府保証・投資家誘導あり) |

これらの制度は、単にコストを下げるための手段ではなく、GX推進における「実行力」を持つ企業としての評価向上や、金融・取引上の信頼性確保にもつながります。

参考:脱炭素地域づくり支援サイト|環境省

参考:省エネルギー投資促進に向けた支援補助金|経済産業省

参考:事業再構築補助金|経済産業省

参考:GX経済移行債を活用した投資促進策について|経済産業省

参考:グリーンボンド発行モデルケース|環境省

本法律や関連制度を活用し、既に脱炭素化に向けた具体的なエネルギー戦略を実行している企業や自治体が多く現れています。ここでは、先進的な取り組み事例をいくつかご紹介します。

福岡県北九州市では、オムロンソーシャルソリューションズ株式会社が提供するPPAモデルを活用し、市民センター14施設に太陽光発電設備と蓄電池を導入しました。初期投資なしで再エネを導入できる仕組みにより、電力コストの削減とBCP対策の両立を実現しています。設備の所有や運用管理はオムロン側が担っており、自治体の負担も抑えられています。今後は、市域全体で約420施設への拡大も見込まれています。

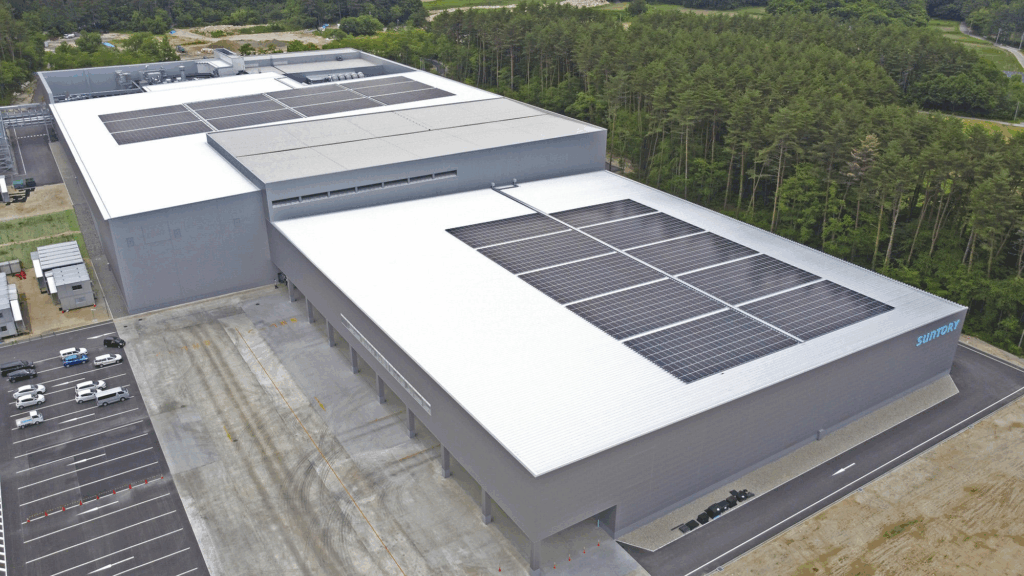

サントリーグループは、国内すべての自社生産・研究拠点30箇所で使用する電力を、2022年4月から100%再生可能エネルギー由来に切り替えました。これにより、年間約15万トンのGHG排出削減を見込んでいます。

再エネ電力メニューや非化石証書、太陽光発電の導入などを拠点ごとに組み合わせ、脱炭素への移行を加速しています。また、ホールや美術館、本社オフィスなどの施設でも再エネ化を進めており、2030年にはグループ全体でGHG排出量を50%削減する目標を掲げています。

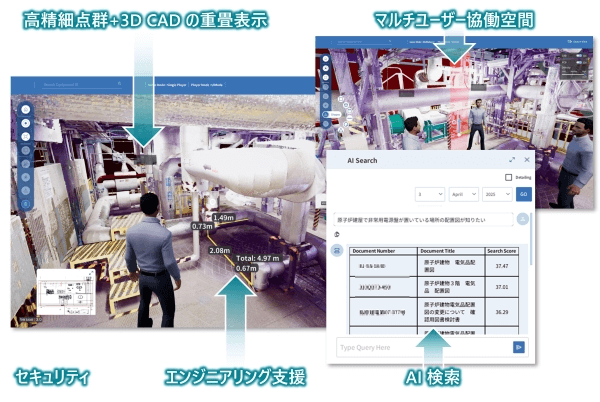

日立製作所は、原子力発電所の設計・施工・保全・廃止措置における作業効率化を目的とし、「原子力メタバースプラットフォーム」を開発しました。高精度な点群データと3D CADを用いて仮想空間上に原子力施設を再現し、電力会社や施工事業者との情報共有・工程調整をリアルタイムで行える仕組みです。

AIによる設計図書検索や寸法計測機能も搭載し、技術伝承や人材不足といった課題の解決にも寄与しています。本システムは、データに基づく保全や最適な投資判断を支える「データドリブン発電所」の基盤として、今後の原子力技術維持において重要な役割を果たすと期待されています。

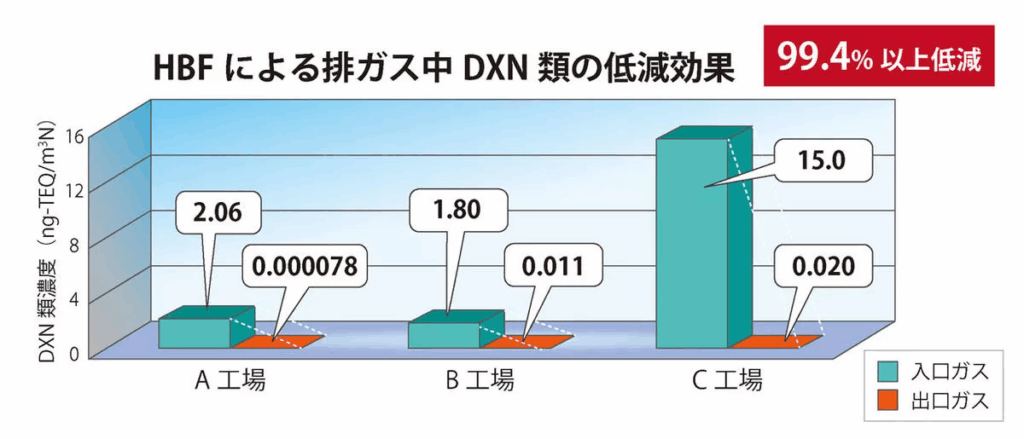

三菱重工グループのMHIECは、兵庫県宝塚市のごみ焼却施設「宝塚市クリーンセンター」において、基幹設備の延命化・省エネ改修工事を実施しました。老朽化した焼却炉を改修しつつ、蒸気温度の向上によって発電出力を増強し、自家消費電力の効率化とCO2排出量の約20%削減を実現しています。

さらに、同社独自のハイブリッドバグフィルタ®を導入することでランニングコストも削減。新設が難しい自治体に向けた、既存設備の有効活用と脱炭素化を両立させた先進事例です。

出典:https://www.mhi.com/jp/news/1210095265.html

北九州市では、脱炭素先行地域の指定を受け、「北九州GX推進コンソーシアム」を設立し、産官学金の連携によって地域全体でグリーントランスフォーメーション(GX)を推進しています。市長が会長を務め、企業や大学、金融機関が参画し、GX関連技術の研究開発や人材育成、企業の事業変革支援に取り組んでいます。地域産業のカーボンニュートラル対応を、気づきから実行支援まで一気通貫で伴走する体制を構築しており、官民が一体となったGXの実装モデルとして注目されています。

GX脱炭素電源法は、電源の安定供給と脱炭素の両立を目的とした新しいエネルギー政策です。

企業にとってはコスト・技術・社会的評価を含めた中長期の戦略見直しが不可欠です。再エネ調達や制度活用を通じて、先行して取り組むことで競争優位性の確立につながります。

1. 自社の電源構成・エネルギーコストを可視化し、課題を明確にする

2. 再エネ導入・省エネ化に活用できる補助金・支援制度を整理する

3. 地域・業界団体と連携し、GX法に対応した中期戦略を構築する

今こそ、法制度を読み解き、エネルギー戦略をアップデートするタイミングとなるでしょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。