\当サイトおすすめNo.1サイト/

企業が持続的に成長し、国際競争力を維持・強化するためには、製品やサービスの品質やコスト競争力だけでなく、サプライチェーン全体にわたるサステナビリティ(持続可能性)が不可欠な経営課題となっています。

近年、環境問題や人権尊重といった社会的責任への対応は、投資家や取引先からの厳しい評価対象となっており、企業価値にも直結する重要な要素です。本記事では、サプライチェーンにおけるサステナビリティ推進の意義と、実効性ある取り組みのポイントについて詳しく解説していきます。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、多様な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

サステナブルサプライチェーンは、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を含めた調達や生産、物流の体制を意味します。ここでは、サステナブルサプライチェーンの詳しい定義や特徴、注目される背景について解説します。

サステナブルサプライチェーンとは、企業の製品やサービスが顧客に届くまでの一連のプロセスにおいて、環境への配慮や人権尊重、法令遵守、社会的責任などのサステナビリティに関する要素を組み込んだ供給体制を指します。

この概念の根幹にあるのは、「単なる調達先の管理」から「バリューチェーン全体の責任ある構築」への転換です。

仕入先の工場での労働環境、物流における二酸化炭素排出量、原材料の調達方法など、企業の直接的な管理外にある領域にも目を向け、持続可能な基準に適合させていく取り組みが求められます。

サステナブルサプライチェーンの構築は、企業価値の向上、ブランド信頼性の強化、さらにはグローバル市場における競争優位性確立のため、不可欠な経営課題となっています。

以下の動画では、建築分野におけるサステナブルサプライチェーンの一例をご確認いただけます。

サステナブルサプライチェーンが注目される背景には、社会の価値観の変化や経済活動の不確実性の高まり、テクノロジーの進化など複合的な要因があります。

地球温暖化や生物多様性の喪失といった環境問題は、もはや一部の専門家のみが懸念するテーマではなく、企業経営における中核的な課題となっています。

たとえば製造業や物流業界のように大量の資源・エネルギーを消費する産業においては、自社の事業活動による環境負荷を「見える化」し、削減に取り組むことが、社会的責任(CSR)であると同時に、企業価値向上のための重要な施策と位置づけられています。

このような背景のもと、単なる自社活動にとどまらず、サプライチェーン全体にわたる環境インパクトの把握と、原材料調達から最終製品に至るまでの環境パフォーマンスの最適化が、グローバルスタンダードとして求められる時代に突入しています。

新型感染症のパンデミック、戦争・紛争の勃発、経済制裁の拡大といった突発的事象は、特定の国・地域への過度な依存による調達構造の脆弱性を浮き彫りにしました。

これを受け、企業は単にコスト最優先で調達先を選定する時代から、倫理性や透明性、柔軟性を重視したサプライチェーン構築へと、パラダイムシフトを迫られています。

今後、調達網の再構築においては、リスク分散だけでなく、サステナビリティ視点による競争優位性の確立が不可欠となるでしょう。

サプライチェーンの一部で不適切な行為が発覚すれば、その情報はSNSなどのメディアを通じて瞬時に拡散し、企業のブランド価値に甚大なダメージを与えかねません。

さらに、BtoB取引においても、持続可能な調達方針を掲げる企業が急速に増加しており、サプライヤーや下請企業に対して、ESG配慮や透明性のある情報開示を求める動きが本格化しています。

このような社会的要請に的確に応えるためには、単なるリスク管理を超えた、体系的かつ戦略的なサステナブルサプライチェーンの整備が、企業経営にとって不可欠な課題となっています。

④法規制の強化

近年、世界各国で企業活動における人権や環境への配慮を義務付ける法規制が強化されています。

特に、欧州連合(EU)における「デューディリジェンス指令(CSDDD)」の発効を受けてデューディリジェンス関連の動きは、グローバルに事業を展開する企業にとって無視できない影響力を持っています。これらの法規制への対応は、企業のリスク管理だけでなく、サプライチェーン全体におけるサステナビリティ推進を加速させる要因となっています。

出典:PwC「人権・環境デューディリジェンスの法制化と日本企業の対応──EUのコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)の発効を受けて」

出典:日本貿易振興機構(JETRO)「EU企業持続可能性 デューディリジェンス指令の 施行とその影響」

サステナブルサプライチェーンの確立は、もはや社会的要請に応えるだけでなく、企業価値の持続的向上を図る上で不可欠な戦略課題となっています。以下では、その中核を成す3つの特徴について紹介します。

サステナブルサプライチェーンでは、原材料の調達から製造、輸送、販売に至るすべてのプロセスにおいて、環境負荷の最小化が求められます。

具体的な施策としては、再生可能エネルギーの導入、省資源型設計の推進、製品ライフサイクル全体を対象とするLCA(ライフサイクルアセスメント)による環境影響の可視化と管理が挙げられます。

【事例】トヨタ自動車の工場CO₂ゼロチャレンジ

トヨタ自動車は、生産工程全体で再生可能エネルギー導入とエネルギー効率化を推進しています。2035年までに全世界工場のCO₂排出量40%削減を目標とし、部品メーカーと連携した低炭素素材開発で原材料調達段階から排出量削減を実現を目指します。

出典:トヨタ自動車の工場CO₂ゼロチャレンジ

サステナブルサプライチェーンの特徴として、高い透明性が挙げられます。

トレーサビリティを確保することで、調達品の原産地や製造過程、サプライヤーの労働環境などを可視化し、不正リスクの抑止や早期対応が可能となります。

こうした取り組みによって、企業は世界的に強化される環境規制への迅速な対応が可能となり、同時にサプライチェーン全体でのカーボンフットプリント削減を推進することができます。

【事例】

ファーストリテイリングは、サプライヤーネットワーク全体での労働環境改善と人権尊重を推進しています。透明性向上のため、生産委託工場のリストを公開し、第三者機関による監査を実施。また、サプライヤーに対して、環境基準や労働基準の遵守を求める行動規範を定めています。

出典:ユニクロのサステナビリティ – サプライチェーン

従来の採取・製造・廃棄といった直線型経済モデルから脱却し、「再利用」「再資源化」「長期使用」を前提とした循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行が、サプライチェーン全体に求められています。

具体的には、使用済み製品の回収・再利用や、部品・資材のリサイクル設計、製品のモジュール化などが挙げられます。

このような取り組みは、資源の効率的活用と環境負荷低減の両立を可能にするだけでなく、コスト削減や新たなビジネスモデルの創出にも繋がります。

【事例】キッコーマンの容器リサイクル戦略

キッコーマンでは、使い終わった紙パック容器の回収・リサイクルを推進しています。販売店の店頭などに回収ボックスを設置し、消費者へリサイクル協力を呼びかけるとともに、回収された紙パックをトイレットペーパーや建築資材などに再生しています。これにより、資源の有効活用と廃棄物の削減に貢献しています。

出典:キッコーマン「環境保全活動事例集」

サステナビリティ経営とSDGs(持続可能な開発目標)は、いずれも「持続可能な社会」を目指す点では共通しています。しかし、その性質や活用方法には明確な違いがあります。

| 項目 | サステナビリティ経営 | SDGs |

|---|---|---|

| 定義 | 企業がESGや持続可能性を経営戦略に組み込み、成長と社会的責任を両立させる経営手法 | 国連が定めた2030年までの国際目標(17ゴール・169ターゲット) |

| 対象 | 主に企業(株主・投資家・従業員・顧客などのステークホルダーを含む) | 国家・自治体・企業・市民など、あらゆる主体 |

| 目的 | 企業が長期的に価値を生み出し続けることと、社会的責任の両立 | 世界全体の持続可能な発展 |

| 性質 | 事業戦略やKPI、投資判断、ガバナンス改革に組み込む「実践」 | 共通の「地図」や「指標」 |

| 活用例 | 経営戦略やKPIの設定、投資判断、ガバナンス改革など | CSR活動や事業活動の方向性を示す指標 |

SDGsは国際社会全体で共有された持続可能な開発のための目標であり、サステナビリティ経営はそれらの目標やESGの視点を企業の事業活動や経営戦略に取り込み、長期的な企業価値の創出と社会的責任の両立を目指す取り組みです。

サステナブルサプライチェーンは、単なる社会貢献や倫理的な責任に留まらず、企業に経済的・戦略的なメリットをもたらします。ここでは、サステナブルサプライチェーンの構築によって企業が享受できるメリットを紹介します。

一見すると、環境対策に取り組むことはコスト増加を招くように思われます。

しかし、実際には資源の無駄を減らし、効率性を高めることで中長期的なコストの削減に繋がるケースが多く見られます。

たとえば、製造過程における廃棄物の削減、エネルギー効率の改善、パッケージ素材の簡素化などは、環境への負荷軽減と同時に経費削減にも貢献します。

また、製品や部品の再利用・再資源化によるコスト最適化や、輸送ルートの見直しによる燃料費の削減など、サステナブルな視点は物流や在庫管理にも新たな効率化をもたらします。

【事例】キリンホールディングスの容器包装の取り組み

キリンホールディングスは、リサイクルPETボトルの導入で新規石油由来樹脂の使用量削減しています。原材料コストを抑えつつ、環境負荷も低減しています。

出典:キリンホールディングスの容器包装の取り組み

現代の消費者や取引先は、製品やサービスの品質だけでなく、その背後にある企業の姿勢や社会的責任にも注目しています。特にZ世代やミレニアル世代などサステナビリティへの関心が高い層からは、環境・社会への配慮を明確に示す企業が支持される傾向にあります。

サプライチェーンにおける倫理的な調達、トレーサビリティの確保、公正な労働環境の整備などの取り組みを積極的に公開することで、企業は顧客からの信頼を獲得できます。

サステナブルな姿勢を打ち出すことは単なるブランディングではなく、顧客との関係性を深めるための重要な要素となっています。

【事例】無印良品(良品計画)の顧客ロイヤルティ構築の取り組み

良品計画は、商品の製造から販売まで一貫してサステナビリティを追求しています。例えば、オーガニックコットンやリサイクル素材の活用、生産者との直接的な関係構築による適正な労働環境の確保など、倫理的な調達と透明性の高いサプライチェーン構築に注力しています。また、顧客から回収した使用済みの商品や、ものづくりと流通の過程で発生する販売できなくなった商品をためておき、藍色に染め直し、新たな価値のある商品に再生させる取り組みを進めています。

出典:良品計画「生産パートナーのモニタリング」

出典:良品計画「廃棄物管理と資源循環」

サプライチェーン上の不祥事や倫理的な問題は、企業のブランドや評価に甚大な影響を及ぼすリスクをはらんでいます。たとえば、下請け企業での強制労働や環境破壊といった事象が発覚した場合、その責任が元請け企業にも及び、株価の下落や取引停止などの経済的損失を招くことがあります。

サステナブルサプライチェーンの構築は、こうしたリスクを未然に防ぐための有効な手段です。

サプライヤーに対して行動規範の策定を求めたり、定期的な監査を実施したりすることで、問題の早期発見と対処が可能になります。

【事例】リコーグループのサプライヤー監査の取り組み

リコーグループは、第三者監査や制度を活用し、サプライヤーの行動規範遵守を徹底しています。違反が発覚した場合は改善計画を策定させ、再監査で是正を確認。2023年度にはタイの生産拠点で年次休暇の違反が発覚しましたたが、制度改訂と再監査で是正済みと評価されました。

出典:リコーグループ「サプライチェーンマネジメント」

サステナブルサプライチェーンの構築は多くの企業にとって重要なテーマであり、競争力や信頼性の向上に直結する取り組みです。しかしその一方で、実際の導入や運用にあたってはさまざまな課題が存在します。

以下では、サステナブルサプライチェーン実現の障壁となる代表的な3つの課題を取り上げます。

持続可能な取り組みを進めるにあたって、もっとも顕在化しやすいのがコストの増加です。

たとえば、環境に配慮した原材料を選定する、労働環境に関する監査体制を整備する、トレーサビリティを担保するシステムを導入するといった対応は、短期的にはコストの増加を招く可能性があります。

特に価格競争の激しい業界や利幅が限られている事業では、こうした初期投資が経営上の重荷となるケースも少なくありません。

また、再生可能エネルギーの導入や廃棄物削減などの取り組みにおいても、従来の体制からの切り替えには時間とコストがかかるため、社内の合意形成が難航することもあります。

特に、中小企業においては、資金や人材の制約から、サステナビリティへの投資が後回しにされがちです。

また、取り組みの効果が短期的に見えにくいことも、経営層や従業員のモチベーション維持を難しくする要因となり得ます。

サステナブルサプライチェーンの設計や運用には、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する一定の専門知識が求められます。しかし、企業の中にはESGに関する知見が社内に十分に蓄積されておらず、どこから手を付けるべきかわからないという課題を抱えているケースもあります。

たとえば、どの非財務指標を重視すべきか、どの国際ガイドラインに準拠すべきか、どのようにサプライヤーと連携すべきかといった判断を下すためには、ESGの実務的な知識だけでなく、業界特有の事情や国際的な動向を把握しておくことが重要です。

専門知識を持つ人材の育成や、外部コンサルタント、専門機関との連携も有効な手段となります。また、同業他社の取り組みを参考にしたり、サプライヤーとの勉強会を実施したりすることで、業界全体での知見向上を図ることも課題克服の一助となりえます。特に、複雑なサプライチェーンを持つ企業では、リスク評価や優先順位付けの専門知識も不可欠です。

サステナブルサプライチェーンの実現には、サプライヤーや協力会社との連携が欠かせません。

しかし、自社が直接管理できない取引先に対して、サステナビリティに配慮した対応を求めることは容易ではありません。

特に、法的拘束力のないガイドラインや自主的な方針に基づいて対応を要請する場合、相手側からの協力を得るためには相応の信頼関係や交渉力が必要となります。

自社の調達規模が小さい場合には、サプライヤーから「影響力が小さい」とみなされ、要望を受け入れてもらいにくいという現実的な壁に直面することがあります。

こうした課題を克服するためには、取引先との対話を強化し、サステナビリティへの取り組みが双方にとってメリットとなるような関係を築くことが重要です。また、サプライヤーへの教育や支援を通じて、共に課題を解決していく姿勢が求められます。場合によっては、インセンティブ設計なども有効といえます。サプライヤー評価項目にサステナビリティ基準を盛り込むことも一案です。

中小企業にとっては「サステナビリティ推進の意欲はあるが、具体的に動かす人材がいない」という状況が課題となっています。そのため、業界団体や自治体による人材育成支援、共同研修の仕組み、専門人材のシェアリングなどが今後ますます重要になると考えられます。

サステナブルサプライチェーンの必要性が広く認識される一方で、実際にどのような取り組みが行われているのかについては、明確なイメージを持ちにくいという声も少なくありません。以下では、日本企業の実践例として、3社の取り組みを紹介します。

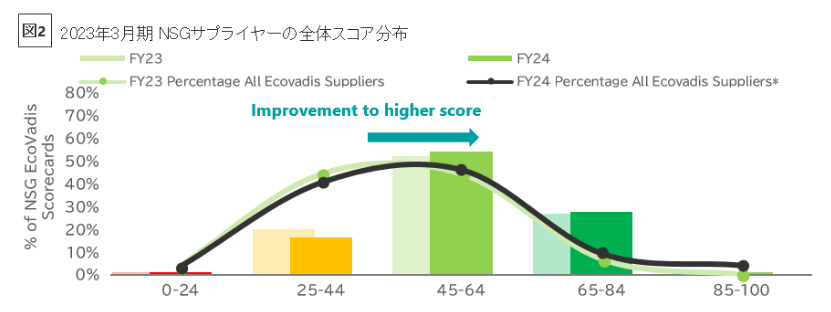

日本板硝子株式会社では、サプライチェーン全体を通じたサステナビリティの向上を経営課題のひとつとして明確に位置づけています。同社はサステナブルサプライチェーンのガイドラインを策定し、サプライヤーに対しても環境配慮、人権尊重、公正な取引などを求める方針を明文化しています。

このガイドラインは、国際的な基準や日本企業の慣習に基づいて作成されており、環境の保護や水資源の保全、労働と人権の保護など多岐にわたる項目を含んでいます。

また、サプライヤーごとに供給する材料や地理的位置などを考慮し、リスク優先度ヒートマップを作成。これにより、最も大きなプラスの影響を与える分野にリソースを集中しています。

さらに、サプライヤーに対して自己評価シートや現地調査を実施し、ガイドライン遵守状況を確認する仕組みを導入しています。これにより、サプライヤーの意識向上と具体的な改善活動を促進し、サプライチェーン全体での持続可能性向上を目指しています。これらの取り組みは、単なる要請に留まらず、サプライヤーとの協力を通じた共存共栄の実現に繋がっています。

日本電信電話株式会社(NTT)は、サステナビリティ経営の一環としてサプライチェーンにおけるESG配慮を強化しています。すべての取引先に対して倫理的な行動と環境への配慮を求める明確な方針を掲げ、各取引先と協力しながら人権の尊重や環境への配慮、公正で誠実な取引を重視した責任ある調達活動を推進しています。

さらに、NTTはグループ全体でサプライヤーとの共創を重視しており、定期的なコミュニケーションを通じてパートナーシップの強化に取り組んでいます。

この取り組みにより社会的責任を果たすだけでなく、将来にわたって安定した調達基盤を維持し、信頼される企業グループであり続けることを目指しています。

また、KDDIおよびソフトバンクと連携し、通信業界におけるサステナブルなサプライチェーンの実現に向けて、サプライヤエンゲージメント活動の標準化やさまざまな取組みを3社共同で実施していくことを公表し、業界を挙げて取り組みを強化しています。

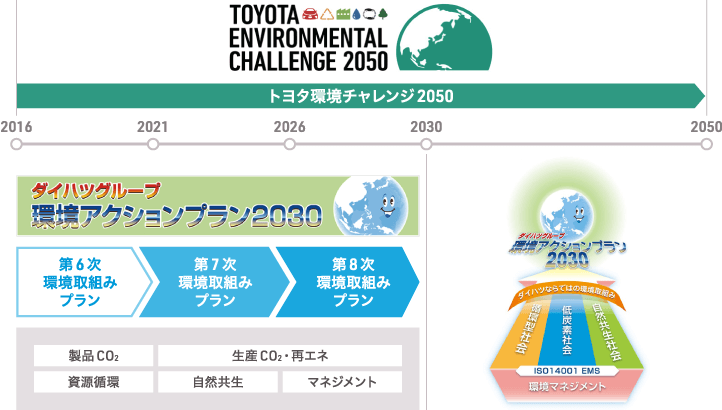

ダイハツ工業株式会社では、自動車業界特有の広範で複雑なサプライチェーンにおいて、持続可能な調達の実現に積極的に取り組んでいます。

環境と社会の両面における責任ある行動を重視しており、特に環境面では有害物質の適正管理や温室効果ガスの排出削減に力を入れています。

また、取引先との信頼関係を大切にしながら現地での支援や教育活動にも精力的に取り組み、環境管理体制の構築支援や改善のための情報共有を通じて、サプライヤーの意識と対応力の向上を後押ししています。

アウトドアウェアブランドのパタゴニアは「サプライチェーン環境責任プログラム」を全世界のサプライヤー施設で実施し、環境管理システム、化学物質管理、水使用・排水、エネルギー使用、温室効果ガス、廃棄物など幅広い分野で環境影響を測定・削減しています。

サプライヤーや工場を定期的に評価し、環境・社会両面での最低要件やベストプラクティスを満たしているかを審査します。改善が必要な場合はトレーニングや支援も実施しています。新規・既存サプライヤーに対して「生産能力」「品質」「社会的責任」「環境的責任」の4分野で厳格な評価を実施しており、いずれかの基準を満たさない場合は取引を拒否できる体制を整えています。

サステナブルサプライチェーンの構築は、企業の長期継続に直結する課題です。

以下では、企業がサステナブルサプライチェーンを推進する上で実践すべきステップを4つに分けて解説します。

サステナブルサプライチェーンは、企業単独では成立しません。製造、物流、販売といった各プロセスに関わる取引先や協力会社と価値観を共有し、行動を合わせていく必要があります。つまり、サードパーティとの連携が実現の第一歩です。

そのためには、まず企業が目指すサステナビリティの方向性と、それがサプライチェーン全体にどのように影響するかを明確にし、取引先にわかりやすく説明することが重要です。

文書化されたガイドラインや行動規範の提示に加え、定期的な説明会や対話の場を設けることで、理解と協力を促す体制が構築されます。さらに、取引先にとってもメリットのある形で協力体制を構築することが成功の鍵となります。

たとえば、共同での改善活動や、持続可能な取り組みに対するインセンティブ付与など、パートナーとしての信頼を高める工夫が求められます。

【事例】五洋建設「パートナー企業へのインセンティブ付与」

五洋建設は、取引先に対して説明会やガイドライン解説を実施し、自己評価質問表による取り組み状況の自己評価とヒアリング、課題があれば改善対応を依頼し、グループとしても支援しています。

また、2日達成など働き方改革に取り組む協力会社や技能労働者に対し、休日取得目標達成時の労務費増額などのインセンティブを付与しています。

出典:五洋建設「パートナー企業へのインセンティブ付与」

サプライチェーンの全体像は複雑かつ広範であり、すべての課題を同時に解決するのは現実的ではありません。従って、取り組むべき分野やテーマに優先順位をつけ、段階的に推進していく戦略が有効です。

たとえば、サプライヤーの数が多く関係性が密接な領域から着手したり、社会的影響が大きい原材料調達部門を優先したりするなど、リスクや影響度に基づく選定が求められます。

優先順位を明確にすることでリソースの集中投下が可能となり、成果を早期に可視化できるようになります。

【事例】三菱商事のサプライチェーンでのリスクマネジメント

三菱商事は、サプライチェーン上のリスクを「深刻度(規模・範囲・是正困難度)」と「発生可能性(調達国・業界・地域)」で評価し、優先順位を設定しています。

優先度の高い商材やサプライヤーからアンケート調査や現地視察を実施し、課題が見つかった場合は是正・改善措置を求め、継続的な指導・支援を行っています。

出典:三菱商事「サプライチェーン・マネジメント : 体制・システム」

サプライチェーンの中には、大企業だけでなく中小企業や零細企業も数多く存在します。

そういった企業にとって、ESGやサステナビリティに対応するための人材や資金、知見が不足していることは珍しくありません。しかし、中小・零細企業が取り組みから取り残されることはサプライチェーン全体のサステナビリティにとって大きなリスクとなります。

そのため、大企業側が主体的に支援体制を整備することが求められます。

たとえば、共通のチェックリストやテンプレートの提供、研修・ワークショップの開催、専門家による相談窓口の設置など、実践的なサポートが有効です。

【事例】Walmartのサプライヤー支援

Walmartは「Project Gigaton」というプログラムで、Scope3(サプライチェーン全体)の温室効果ガス排出削減を推進しています。5,900社以上の主要サプライヤー(購入金額ベースで75%以上)に対して、2030年までの具体的な排出削減目標を設定し、参加を奨励。

サプライヤーごとに「知る(取組理解)」「測る(排出量算定)」「減らす(排出量削減)」という段階に応じた支援を実施し、リソースを重点分野に集中しています。

さらに、再生可能エネルギー導入や認定サプライヤーへの融資優遇など、インセンティブも付与しながら、優先順位をつけて取り組みを推進しています。

出典:環境省「サプライヤーエンゲージメント事例集」

サプライチェーンのサステナビリティを可視化し、効果的に管理していくためには、テクノロジーの活用が欠かせません。特にサプライヤーの行動管理やリスク分析、進捗状況のトラッキングにおいては、デジタルツールが大きな力を発揮します。

たとえば、AIを活用することで、膨大なサプライヤーデータから不正の兆候や潜在リスクを自動的に抽出することが可能になります。さらに、ブロックチェーン技術を導入することで、サプライチェーン全体の透明性と信頼性を確保する動きも広がっています。

システムツールの導入は、従来属人的であったサステナビリティの取り組みを、組織的かつ再現性の高いプロセスへと進化させる上での鍵となります。

【事例】デンソーのブロックチェーンの取り組み

デンソーは自社開発のQRコードとブロックチェーン技術を組み合わせ、製品や部品の流通経路や履歴を正確かつ改ざん不能な形で記録・管理するシステムを開発しています。

また、サプライチェーン全体で必要な情報をオープンかつ安全に共有するため、暗号化プログラムや特殊QRコード技術(例:QRinQR)を開発。情報改ざん防止と企業の機密保持を両立させる仕組みを構築しています。

出典:デンソー「寿命を迎えたクルマの電池を、再活躍できる社会へ」

出典:デンソー「日本の産業の基盤となる、「バッテリーパスポート」の開発」

今後、サプライチェーンのサステナビリティは単なる社会的責任の枠を超え、経営そのものの品質を測る指標となっていきます。

不確実性の時代において、柔軟性と透明性、倫理性を備えたサプライチェーンを構築することが、事業の継続性を高める基盤となるでしょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。