\当サイトおすすめNo.1サイト/

廃棄物処理技術が進化する中で、静脈産業は単なる環境保護の枠を超え、経済的な利益や地域社会の活性化にも寄与します。

本記事では、静脈産業の概要や動脈産業との違い、どのようなものが静脈産業にあたるのかなどを具体例を交えて解説します。

ここでは、静脈産業の概要を解説します。

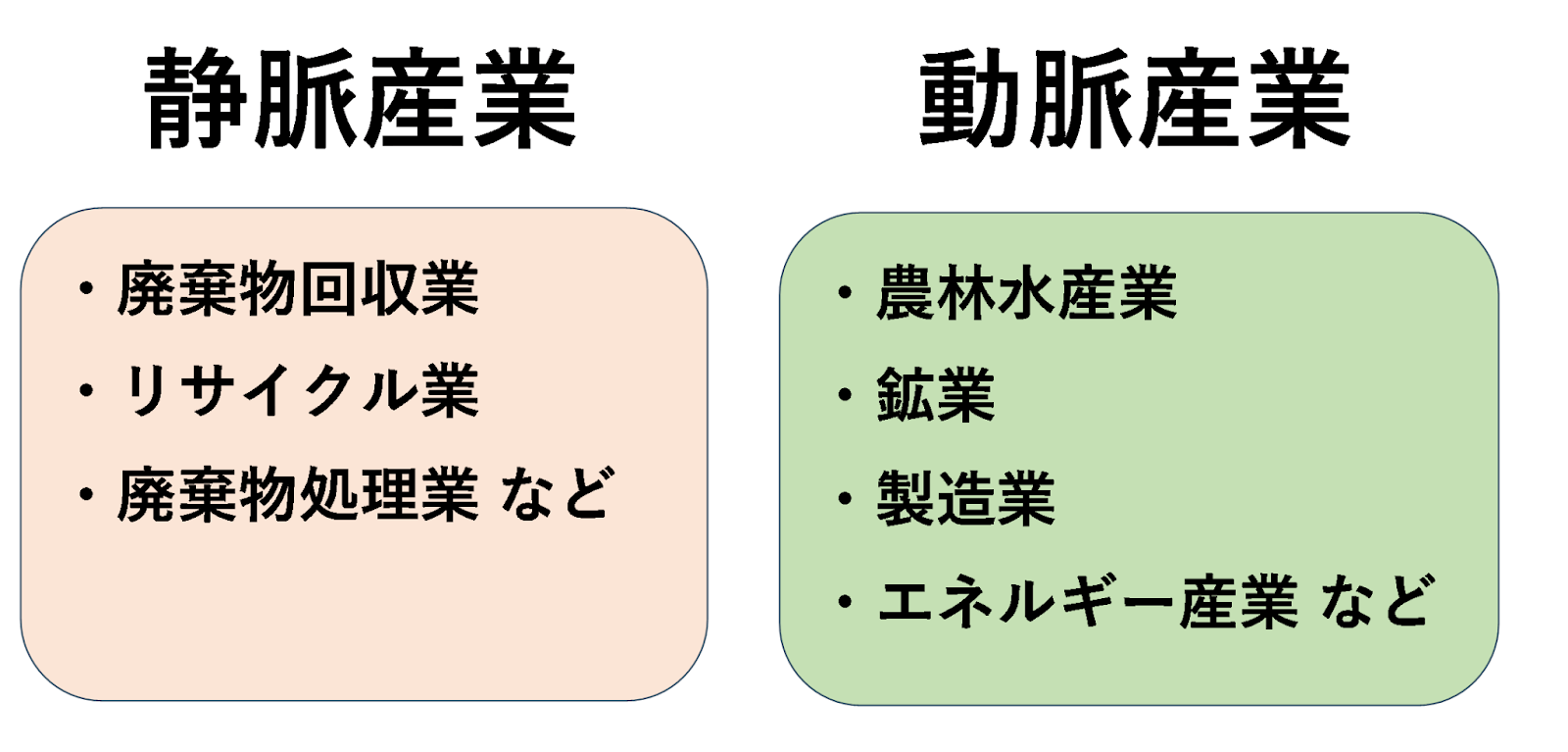

静脈産業とは、生産過程や消費によって発生する廃棄物や使用済み製品を処理・リサイクルする産業を指します。

これに対し、鉄鋼・自動車・化学など原材料の採掘や製品の製造・販売を担う産業は「動脈産業」と呼ばれます。つまり、動脈産業が社会に資源を送り出すのに対し、静脈産業は資源を回収して再び循環させる役割を担うのです。

読み方は 「じょうみゃくさんぎょう」 で、英語表記では “Venous Industry” と訳されることが一般的です。これは、人の体内で血液を循環させる「動脈」と「静脈」にたとえられた表現であり、社会全体の資源循環システムをわかりやすく示すために用いられています。

静脈産業では、都市に蓄積された工業製品を再生可能な資源と捉えます。このことから資源循環の新たなアイデアとして注目を集めています。

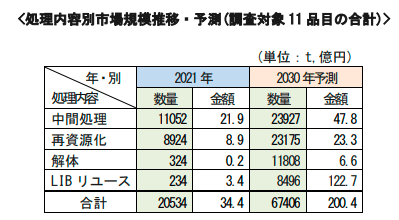

静脈産業の市場規模に関して、株式会社グリーンビジネス研究所の「LIB(リチウムイオン電池)の静脈産業市場動向実態調査」が参考になります。以下の図は、静脈産業における処理内容別の市場規模推移と2030年の予測を示したものです。

2021年時点では、全体の処理量が約2,053万トン、市場規模は3,440億円でしたが、2030年にはそれぞれ約6,740万トン、2兆円にまで拡大すると予測されています。特に「LIBリユース(リチウムイオン電池の再利用)」や「解体」の分野で大きな成長が見込まれており、今後の静脈産業の中核を担う分野となることが予想されます。

参考:今改めて注目される「静脈産業」とは?リサイクルだけじゃない循環経済の在り方を解説|オリックスグループ

動脈産業とは、血液を体の隅々に送り届ける動脈になぞらえたもので、天然資源を採掘・加工して製品を生産・供給する産業を指します。具体的には、農林水産業、鉱業、製造業、エネルギー産業などが動脈産業に該当します。

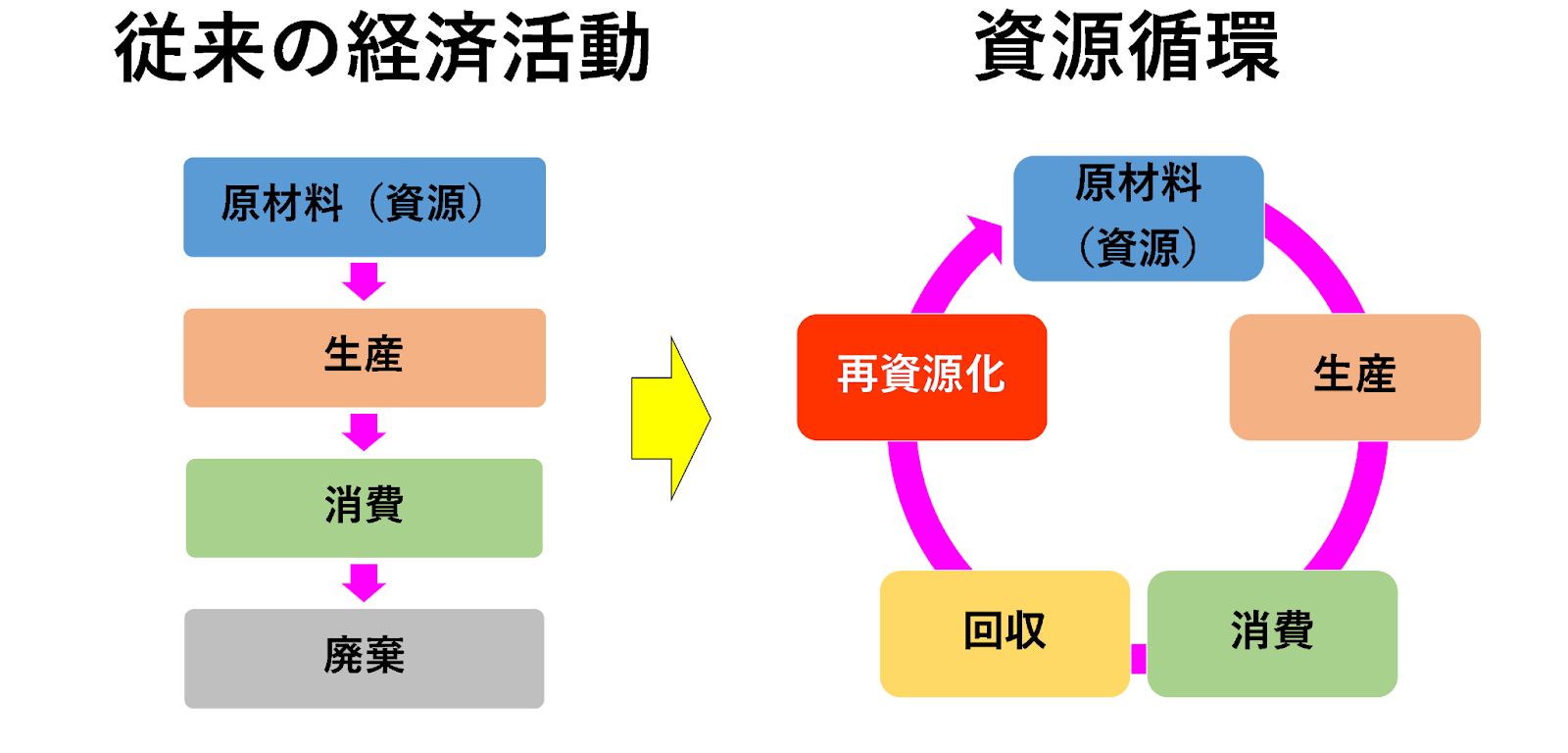

動脈産業の製品ライフサイクルは「生産・消費・廃棄」の直線的な流れが一般的なため、動脈産業に依存しすぎると、将来的に資源が枯渇する可能性があります。

一方、静脈産業は使用済みの製品や廃棄物を回収し、再利用・再資源化することで、資源を循環させる役割を担います。その名は、体内で使い終えた血液を心臓へ戻す「静脈」に由来しています。

持続可能な社会、いわゆる循環型社会の実現には、動脈産業と静脈産業が互いに連携し、資源を直線ではなく円のように循環させる仕組みが不可欠です。

参考:循環型社会形成推進基本計画|環境省

参考:成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?|経済産業省

静脈産業の発展によって、サーキュラーエコノミーや資源循環の実現が期待されています。

ここでは、静脈産業が今注目を集めている背景とその理由について解説します。

サーキュラーエコノミーとは、製品や資源を可能な限り長く使い続け、廃棄物を最小限に抑える経済の仕組みです。従来の経済活動であるリニアエコノミー(直線型経済)では以下の課題が生じていました。

こうした課題に対応するためには、廃棄物や使用済み製品を資源として再利用・再資源化する資源循環の仕組み、すなわち静脈産業の存在が欠かせません。

静脈産業と動脈産業が連携し、製品ライフサイクル全体を見据えた資源循環を実現することで、サーキュラーエコノミーの実現が可能になります。

【事例】ブリヂストンのサーキュラーエコノミーの取り組み

ブリヂストンは、役目を終えたタイヤを全国各地から回収しています。回収したタイヤは細かく砕かれ、再生ゴムやゴムチップなどに加工されます。これらの再生ゴムは、新しいタイヤの材料や道路舗装材、運動場の床材などに使われています。

タイヤを燃やして発生する熱エネルギーは、セメント工場などの燃料として利用されます。

タイヤの素材そのものも、他の製品の原料として再利用されます。新しいタイヤを作る際にも、再生資源(リサイクル素材)の利用割合を増やしています。

これにより、天然資源の消費を減らし、環境への負荷を抑えています。

出典:環境長期目標(2050年以降):100%サステナブルマテリアル化|ブリヂストン

静脈産業の中心的な担い手には、リサイクル業者や廃棄物の回収・処理業者が含まれます。これらの業者の技術が進化することで、廃棄物から高純度の再生資源を効率よく抽出することが可能となり、動脈産業への安定供給が実現します。

このように、再生資源を高い品質で継続的に供給できれば、本来廃棄されるはずだった資源を有効に活用することができ、結果として、資源の無駄遣いを抑えられるだけでなく、廃棄物の総量削減にも大きく貢献します。

【事例】廃棄物からの有価金属回収|DOWAホールディングス

DOWAホールディングスは、産業廃棄物や廃電子機器から銅・金・銀・パラジウムなどの貴重な金属を高純度で効率よく回収できる技術を持っています。

回収した有価金属は、製造業などの動脈産業に安定的に供給され、資源の有効利用と廃棄物削減に貢献しています。

出典:環境・リサイクル|DOWAホールディングス

たとえば、天然資源の採掘や精錬により、以下のような環境破壊や生態系への悪影響が発生していますが、静脈産業により温室効果ガスを削減できればこういった問題にも対処できます。

再生資源を活用することで、新たに資源を採掘・精製する場合に比べてエネルギー消費を抑えることができ、その分、温室効果ガスの排出量や新たな採掘資源量の削減もされます。

【事例】カーボンネガティブ素材の開発|住友化学

住友化学は、温室効果ガス排出量を2030年までに50%削減、2050年までに実質ゼロとする目標を設定。廃棄物や副産物を活用した低GHG排出プロセス技術の開発や、微生物によるカーボンネガティブ樹脂を使った自動車・繊維向け材料の共同開発など、地球温暖化防止と資源循環の両立を目指しています。

出典:住友化学とニューライトテクノロジーズ社、微生物によって生産されるカーボンネガティブな樹脂を用いた自動車・繊維向け材料の共同開発に着手|住友化学

ファッション業界は、流行の変化に対応するため大量生産・大量消費の構造を持っていますが、その結果、アパレル製品の約85%が毎年廃棄されており、深刻な環境問題となっています。

フランスの「AGEC法(Anti-Waste Law for a Circular Economy)」は2020年2月に施行され、アパレル製品のリサイクルを義務化し、廃棄処分を禁止しています。

取り組みの結果、2019年に64万8,000トンの衣類や靴が市場に出回っていましたが、市場にあるアパレル製品24万9,000トン(市場の約26%)の回収に成功しています。

参考:消費者庁

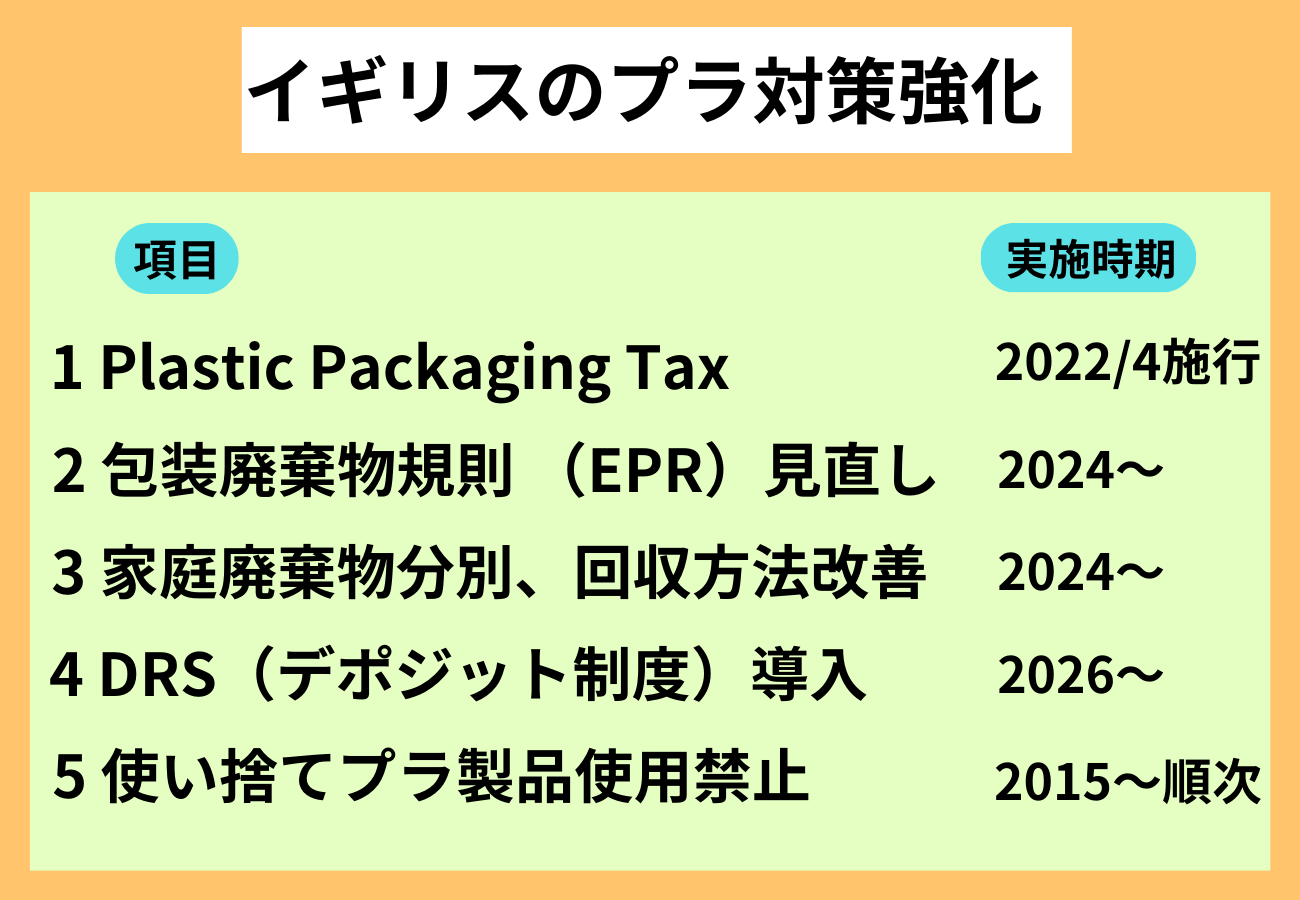

イギリスでは、資源循環を促進し、プラスチック廃棄物の削減を図るため、2022年4月1日から「プラスチック包装税(Plastic Packaging Tax)」を導入しています。

この制度では、再生プラスチックの使用促進を目的に、以下のような条件で課税が行われます。

| 対象者 | イギリス国内の製造業者および輸入業者 |

|---|---|

| 課税対象 | 再生プラスチックの割合が30%未満のプラスチック包装製品 |

| 課税額 | プラスチック包装1トンあたり200ポンド(約3万8,000円 ※2025年3月10日時点の為替レート) |

| 非課税条件 | ・製品の大部分がプラスチック以外の素材で構成されている場合・年間に取り扱う対象包装が10トン未満の事業者 |

また、この税制に加え、イギリスでは以下のような追加施策も実施されています。

上記のような取り組みを通じて、イギリスはプラスチックの使用削減と資源の再利用を推進し、持続可能な社会づくりを目指しています。

参考:環境省 英国の施策概要

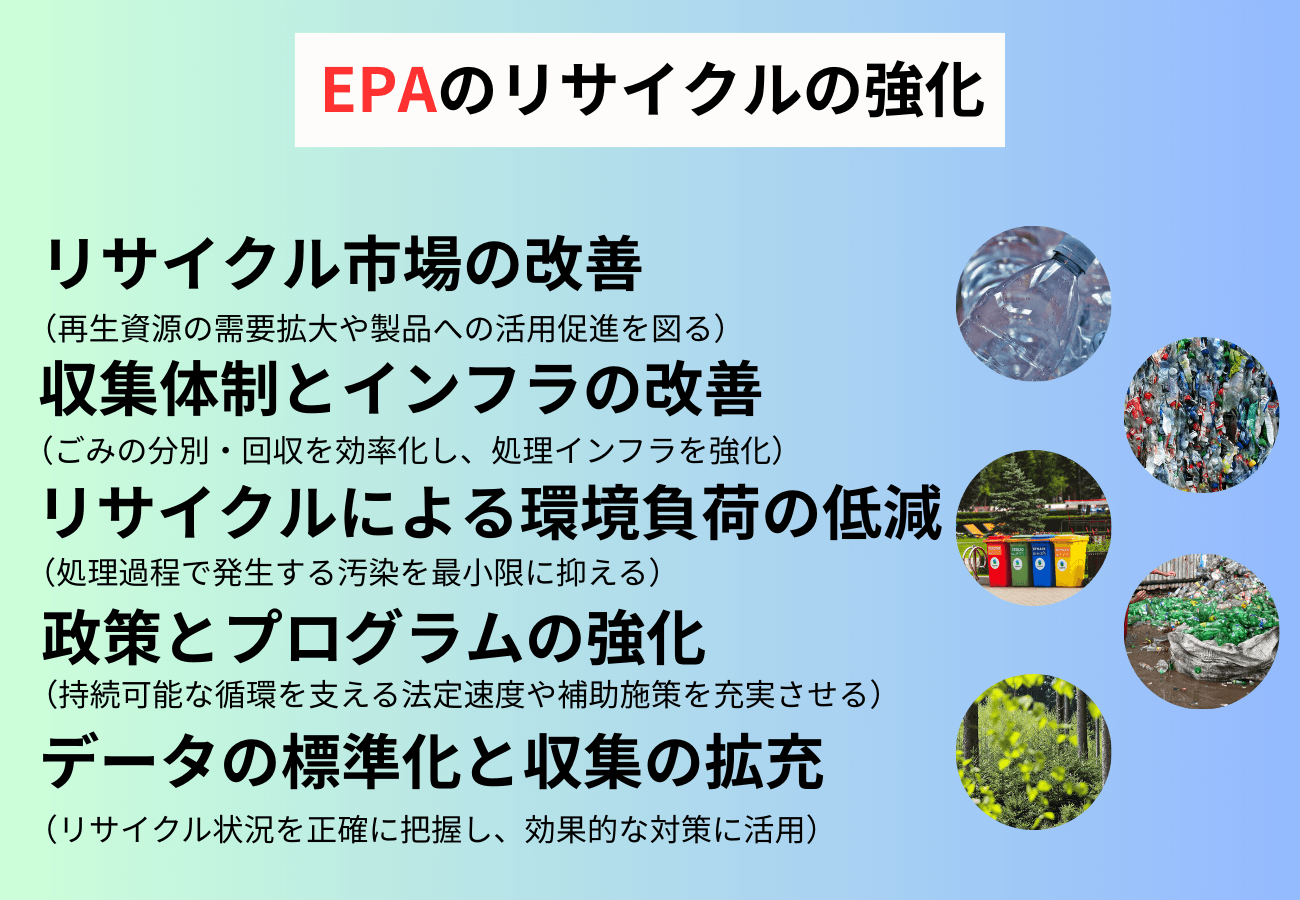

アメリカでは、環境負荷の軽減と資源循環の促進を目的に、2021年11月に米国環境保護庁(EPA)が上記の図の5つの目標を中心とする「国家リサイクル戦略(National Recycling Strategy)」を発表しました。この戦略では、2030年までに固形廃棄物のリサイクル率を50%に引き上げることが目標とされています。

アメリカのプラスチックのリサイクル率は約9%にとどまっており、効果的な対策が求められています。

アメリカでは国家レベルで静脈産業を支援する体制が整備されつつあり、今後はリサイクル推進のさらなる加速が期待されています。

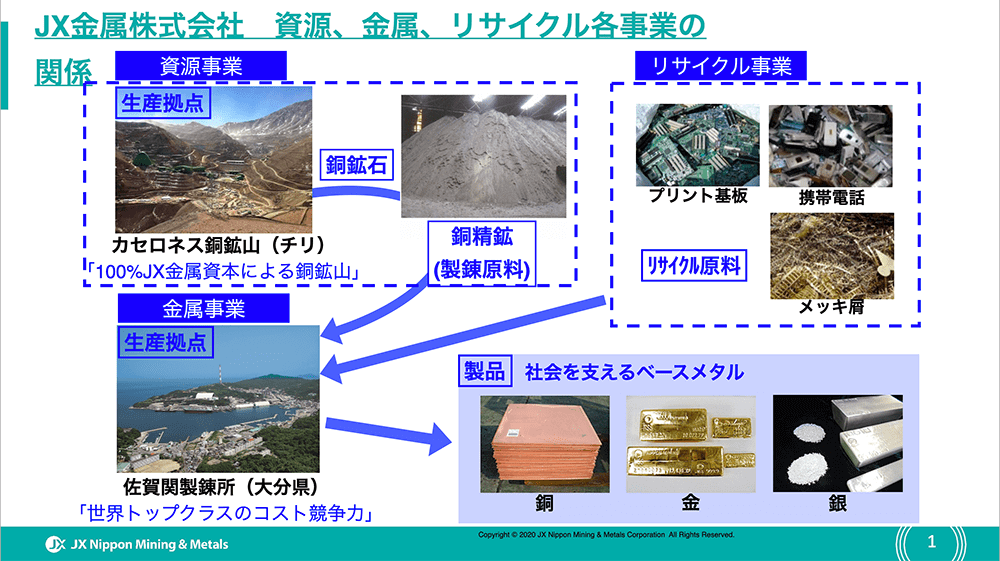

佐賀県に銅精錬所を構えるある企業では、持続可能な資源利用に向けて非鉄金属資源のリサイクル処理量の増強に取り組んでいます。

同社は、2040年までに銅精錬の原料に占めるリサイクル由来の比率を現在の13%から50%にまで引き上げるという明確な目標を掲げています。この目標達成に向け、同社は以下のような複合的な取り組みを進めています。

| リサイクル原料の受入能力の拡大 | リサイクル原料の処理量を増やすため、受入体制を強化 |

|---|---|

| 輸送の効率化 | 原料の安定的な確保と輸送コストの削減を目指して物流面の最適化を推進 |

| 前処理技術の開発 | リサイクル原料に付着した樹脂などの不純物を除去するための前処理技術を開発 |

| 設備の高度化 | リサイクル原料の処理効率を向上させるため、精錬設備の改良・最適化を実施 |

このような取り組みは、限りある金属資源の有効活用を可能にし、同時に新規採掘に伴う環境負荷の低減にもつながります。

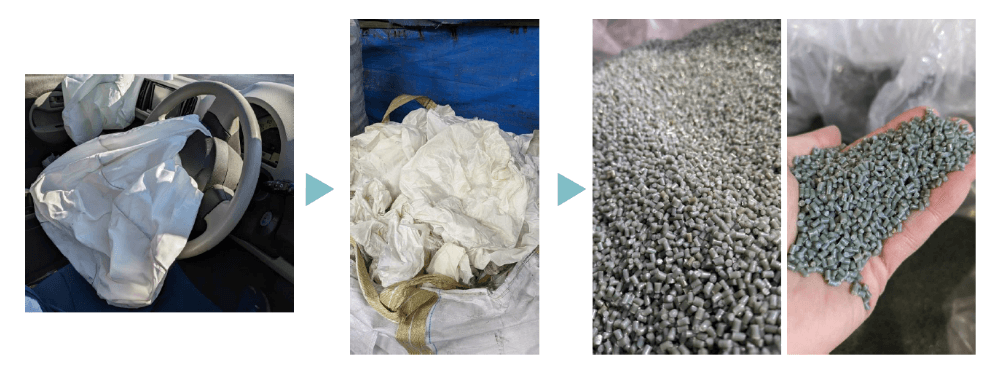

ある保険会社は、事故車両における廃車部品の再資源化に取り組んでおり、交通事故などで修理が不可能となった車両の廃車部品を再資源化する取り組みを進めています。廃車を単に処分するのではなく、再利用可能な部品を回収・再資源化し、環境負荷の低減を図っています。

具体的には、化学メーカーなどと連携し、ヘッドライトやランプ、エアバッグなどを回収して原料素材に再生しています。

新素材を使って製造する場合と比較し、CO₂排出量を削減する効果も確認されています。

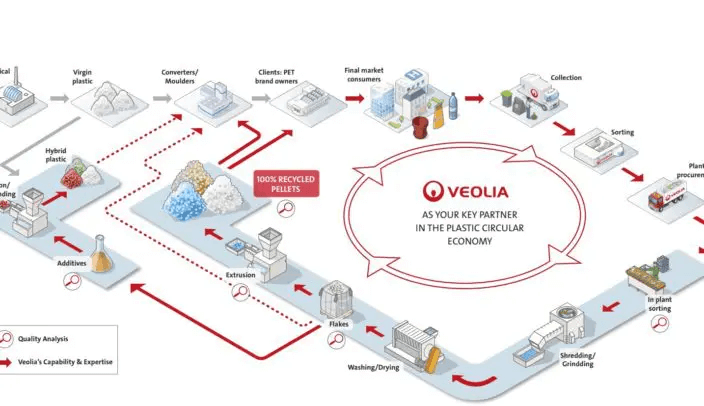

民間企業同士が連携し、使用済みプラスチック製品のマテリアルリサイクルによる再資源化に取り組んでいます。

対象となるのは、自動車部品や家電製品、店舗で使用された梱包資材、さらには使用済みのパレットやコンテナなど、多種多様なプラスチック製の廃棄物です。比重選別技術により、複数の静電選別と組み合わせることで高度な選別精度を可能にしています。

マテリアルリサイクルした再生資源は、再び自動車部品や家電製品の原材料として有効利用されています。

ENEOSは三菱ケミカルと共同で、使用済みプラスチックを石油精製や石油化学の原料へと転換する事業を推進しています。

茨城事業所には年間2万トン処理可能な国内最大級の油化設備を建設し、廃プラスチックの資源循環を実現を目指して取り組みを強化しています。

出典:グリーンケミカル:プラスチック原料のサスティナブル化への挑戦 ~バイオケミカルとケミカルリサイクルとは?~|ENEOS

静脈産業は循環型社会の実現に欠かせない存在ですが、実用化には高精度な技術が求められる場合が多く、コスト負担や回収率の低さなどが課題となります。

ここでは、静脈産業の企業が直面する課題を解説します。

静脈産業は、事業としての収益化の難しさが大きな課題となっており、具体的には、以下のような費用が発生します。

上記のような費用は、廃棄物の収集や運搬費用、有用資源と不純物の分別、再資源化などの複雑なプロセスのもとで発生します。各企業が新たな技術開発に取り組んでいますが、十分な収益化を期待するにはさらなる技術開発が求められています。

【事例】静脈物流の効率化|ユニ・チャーム

ユニ・チャームは、静脈物流の効率化に注力しており、その主な目的は環境負荷の低減と物流コストの削減です。空コンテナを他社と共同利用したり、輸出用コンテナを国内輸送に転用したりすることで、CO2排出量と輸送コストを削減しています。

使用済み紙おむつの回収スキームを構築し、再生紙を活用した製品開発につなげ、環境負荷の低減と資源の有効活用を進めています。

スマートファクトリー導入や、他社との協力による「日用品サプライチェーン協議会」を通じて、業界全体の物流業務の標準化と効率化を図っています。

出典:第25回物流環境大賞「特別賞」を受賞|ユニ・チャームプロダクツ

出典:図解でわかるユニ・チャーム紙おむつリサイクル|ユニ・チャーム

出典:『サプライチェーン イノベーション大賞2024』で大賞を受賞|ユニ・チャーム

廃棄物の中には、化学物質や重金属など、人体に有害な成分を含むものも多く存在します。これらを適切に処理しなければ、作業者自身の健康被害や、処理ミスによる地域住民・消費者への間接的な健康被害を引き起こすリスクが高まります。業界全体として人手不足が進む中で、以下のような問題が発生しています

静脈産業が今後持続可能な形で発展していくためには、専門知識を持った人材の育成と確保、安全教育の徹底が喫緊の課題となります。

【事例】有害物質の徹底管理と情報公開|キヤノン

キヤノンは、製品設計から回収・リサイクル、最終処理に至るまで一貫した有害物質管理体制を構築し、透明性の高い情報公開を行うことで、作業者および地域住民への健康被害リスクを多角的に低減しています。特に自社で責任を持ってリサイクルを行うことで、廃棄物中の有害物質が外部環境に漏出するリスクを最小化しています。

出典:化学物質・汚染防止|キヤノン

リサイクルや再資源化を推進するうえで、企業や消費者の意識向上は欠かせません。

いかに高い技術力や回収システムが整っていても、関係者一人ひとりの理解と協力がなければ、資源循環は実現しないためです。

これまでにも啓発活動は行われてきましたが、今後はさらにリサイクルなどの必要性を誰にでもわかりやすく伝える工夫が求められています。

【事例】「リサイクルステーション」設置と啓発|イオン

全国の店舗にペットボトルや食品トレーなどのリサイクルステーションを設置しています。

店頭でのポスター掲示やポイント付与など、消費者がリサイクルに参加しやすい仕組みを提供するとともに、定期的な店内放送やイベントでリサイクルの重要性を訴求し、地域ぐるみでの意識向上を図っています。

出典:資源循環:イオン

今回は、静脈産業の重要性や、世界と日本企業の事例などを解説しました。

現代社会で起こっている環境問題や資源の有効利用など、あらゆる課題を解決するには静脈産業の存在が不可欠となります。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。