\当サイトおすすめNo.1サイト/

気候変動や社会課題への対応が企業価値に直結する時代において、マテリアリティ(重要課題)の適切な特定は、持続可能な経営戦略の中核をなす要素となっています。投資家やステークホルダーからの信頼を得るためには、事業活動におけるリスクと機会を正確に把握し、情報開示やESG経営に反映することが求められます。

本記事では、マテリアリティの定義から特定プロセスの4ステップ、さらには具体的な企業事例までを体系的に解説し、実務に活かせる視点をご提供します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、多様な手法を組み合わせて企業の環境経営を包括的に支援します。

マテリアリティの特定プロセスとは、企業活動で発生するさまざまな課題を洗い出し、その中から優先的に取り組むべき課題を選定する手順のことです。まずは、マテリアリティの概要について解説します。

企業が取り組むべき社会課題や環境問題の中から、自社の事業活動に最も関連性が高く、かつ影響力の大きいものを特定するプロセスであり、これにより持続的な成長と企業価値向上に繋がる戦略的な取り組みを推進します。この特定は、リスク管理だけでなく、新たな事業機会の創出にも寄与します。

「マテリアリティ(Materiality)」とは、直訳すると「実質性」や「本質的な影響」を意味し、企業活動において特に重要とされる課題やテーマを指します。わかりやすく言えば、企業や組織が優先的に取り組むべき重要事項を示す概念です。

また、経済産業省では以下のように定義しています。

マテリアリティ(重要性)とマテリアル・イシュー(重要課題)は混同されがちであるが、異なる概念である。

マテリアリティは、課題の優先度を判断し、重要課題を特定するための尺度であり、重要課題とはパーパスを達成するために企業が重点的に取り組むべき課題のことである。引用元:経済産業省 事務局説明資料

つまり、マテリアリティとは企業活動における意思決定に影響を与える重要な情報を意味します。

ESG経営やサステナビリティ報告において、何を優先して取り組むべきかを定める基準となり、ステークホルダーへの説明責任を果たすうえでも欠かせない視点といえます。

マテリアリティが企業経営においてなぜ重要なのかを、次の3つの視点から解説します。

マテリアリティの特定は、企業がどの社会・環境課題に取り組むかを明確にするため、投資家やステークホルダーの意思決定に直接的な影響を与えます。

たとえば、近年、投資家の間ではESG投資への関心が高まっています。そのため、ESGリスクの管理や財務パフォーマンスへの影響を重視する傾向にあり、長期的な企業価値の創造に関心を持っています。

MSCIやSustainalyticsなどの評価機関は、企業のマテリアリティ特定プロセスや開示情報を分析し、ESGパフォーマンス評価に反映させています。これにより、投資家は企業の持続可能性に対する取り組みの質を評価し、投資判断に活用しています。

一方、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーは、企業の持続可能な経営方針や透明性を評価する際の判断基準として活用しています。

このように企業や組織は、CSR(企業の社会的責任)の取組みや環境・社会への責任を示すことが求められています。

近年、財務情報だけでなく、ESG要素を含む非財務指標の重要性が急速に高まっています。

非財務指標とは、財務データ以外で企業の持続可能性や社会的責任を評価する情報であり、業績や企業価値に対して一部を数値化し、一部は定性的に評価したものです。具体的には、企業の持続可能性、社会的責任、気候変動リスクへの取り組み、サプライチェーン管理などの非財務情報を数値化します。

非財務指標は、企業の競争力やブランド価値を左右する要素として評価されています。また、ESG投資の拡大に伴い、投資家は非財務指標を統合的に分析し、持続可能な成長が期待できる企業の選定にも活用しています。

そのため、企業や組織は、社会や環境課題に対する適切な情報開示が求められます。非財務指標については、以下の記事をご覧ください。

【事例】統合レポート|オムロン

統合報告書において、長期ビジョン「Shaping the Future 2030」の実現に向けた価値創造プロセスを詳細に説明しています。特に、「社会課題解決を通じた企業価値創造」という考え方を明確にし、マテリアリティと財務目標の連動を具体的に示しています。例えば、気候変動対策がエネルギー効率の高い製品開発につながり、それが新たな市場機会を創出するというストーリーが描かれています。

出典:統合レポート|オムロン

海外に事業展開している企業は、国際的な報告基準に準拠し、適切な情報開示を行う必要があります。たとえば、以下の国際的な規制やガイドラインへの対応が求められます。

| TCFD (気候関連財務情報開示タスクフォース) | 気候変動リスクを企業経営に組み込み、 投資家への情報開示を強化 |

|---|---|

| ISSB (国際サステナビリティ基準審議会) | IFRS財務報告と統合可能なESG基準の策定を 推進し、企業のグローバルな情報開示を支援 |

| CSRD(欧州持続可能性報告指令) | EU企業に対して厳格なサステナビリティ報告義務を 課し、透明性の向上を求めている |

海外に営業拠点を持つ企業や組織は、該当国の基準に適応することで、投資家からの信頼を獲得できます。さらに各国の規制対応に伴い、リスク管理を強化できれば持続可能な経営も実現可能です。

参考:TCFDとは|TCFDコンソーシアム

参考:ISSB基準:より良い意思決定のための、より良い情報|国際サステナビリティ基準審議会・日本取引所グループ

参考:CSRDとは? 欧州のESG最新動向と、日本企業への影響や必要な対応を解説|朝日新聞 2024年4月10日付電子版

サステナビリティとマテリアリティは、いずれも企業が持続可能な経営を進めるうえで重要な考え方ですが、両者は目的や主な対象が異なる概念です。

| サステナビリティ | マテリアリティ | |

|---|---|---|

| 概要 | 持続可能な社会の実現を目指す広義の理念 | 企業が優先して取り組むべき重要課題の判断基準 |

| 目的 | 環境・社会・経済のバランスを取りながら未来の発展を支える | ステークホルダーにとって重要な情報を明確にし、意思決定に活かす |

| 主な対象 | 社会全体・企業全体 | 自社固有の課題・リスク・機会 |

| 代表例 | SDGs(持続可能な開発目標) | ESG開示における重点テーマ |

| 情報開示との関係 | 社会貢献・方向性の提示 | 透明性のある説明責任を果たすための基礎 |

| 適用範囲 | 環境・社会・経済の広い分野 | 経営戦略・事業リスク・非財務情報の選定 |

| 役割 | 「何を目指すか」を示す | 「何に注力すべきか」を判断する |

つまり、サステナビリティは「企業や社会が持続可能な未来を目指す方向性」を示す概念であるのに対し、マテリアリティは「ステークホルダーにとって重要な情報を特定し、意思決定を支援するための判断基準」といえます。

参考:サステナビリティ課題のマテリアリティとは?企業の特定プロセスや具体例も紹介!|リコーグループ

マテリアリティは、中期経営計画の重点施策を決定する基盤です。

| 役割 | 効果 |

|---|---|

| 経営資源配分の優先順位づけ | 人材・資金・時間を重点施策に集中させ、 効率的な経営資源活用が可能になる |

| KPI設定の根拠 | 財務・非財務の両面を指標化でき、 脱炭素や人材育成などの進捗を定量的に把握できる |

| 投資家・ステークホルダーへの説明力強化 | 社会的価値と企業価値の両立を計画に落とし込み、 信頼性の高い経営戦略として評価されやすくなる |

要するに、マテリアリティを中期経営計画に組み込むことは、単なるCSR対応ではなく、競争力強化と資本市場での信頼確保に直結する経営課題です。

マテリアリティの特定プロセスは、大きく分けて4ステップで進めます。ここでは、マテリアリティ特定プロセスのステップを各ステップに分けて解説します。

マテリアリティを特定する最初のステップは、企業が直面する環境・社会・経済に関する幅広い課題を把握することです。以下の取り組みを通じて、重要課題の洗い出しを行います。

SDGs(持続可能な開発目標)、GRIスタンダード、TCFDなどを参考に、業界のメガトレンドや社会課題を整理する

株主・投資家・従業員・取引先・地域社会などとの対話を通じて、企業の存在意義や期待される課題を明らかにする

原材料調達から製造、流通、販売に至るまで、自社が関与するすべての段階における課題を抽出する

事業活動への影響度や、企業の強み・提供価値との関連を考慮し、戦略的な視点から課題を絞り込む

【事例】マテリアリティの特定プロセス|大日本印刷

マテリアリティの特定にあたっては、「環境・社会・経済」関連の社会課題やメガトレンド等を網羅的に把握し、自社事業活動への影響や提供できる価値、自社の強みなどから、中長期的なリスク(変動要素)と事業への影響を評価・分析しています。これらの外部動向を踏まえ、DNPがめざす4つの社会を具体化し、その実現に向けて、DNPがすべきこと、提供する価値を整理し、マテリアリティとして特定しました。

出典:マテリアリティの特定プロセス|大日本印刷

洗い出した課題の中から、企業が優先的に取り組むべきものを選定します。このとき一般的に活用されるのが、以下の「2軸マトリクス」です。

| 横軸:企業経営への影響度 | 企業理念や事業戦略への関連性を軸に、課題が経営に与える影響を評価 |

|---|---|

| 縦軸:ステークホルダーへの影響度 | 投資家・顧客などにとっての重要性や、社会的な注目度を評価 |

この2軸を使えば、視覚的に優先順位を把握しやすくなり、「どの課題を最も重視すべきか」が明確になります。

影響度が両軸で高いものほど、優先度の高いマテリアリティと判断できます。

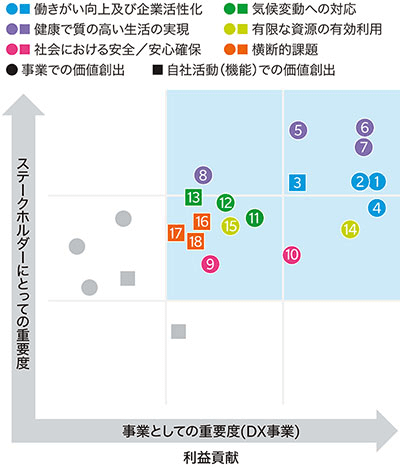

【事例】富士通グループのマテリアリティ

富士通の統合報告書やサステナビリティレポートでは、広範な社会課題を洗い出した後、それらを「自社にとっての重要性(財務・事業戦略への影響)」と「社会・ステークホルダーにとっての重要性(社会へのインパクト、期待度)」の2軸で評価し、マトリクス上にプロットしています。このプロセスを通じて、特に優先度の高いマテリアリティを特定し、その選定理由を明確にしています。

出典:富士通グループのマテリアリティ

優先度の高い課題が絞られたら、次はその内容をより深く分析します。財務・非財務のデータを活用し、定量的・定性的な視点から以下の4点を検討します。

上記ポイントへの配慮が足りなければ、正確にマテリアリティを特定できません。

マテリアリティの分析では、同業他社の取り組みなども参考にし、競争優位性の確保やESGリスク特定に役立てて対応策を検討しましょう。

参考:マテリアリティ分析のポイント- 企業価値向上に向けて|KPMG/あずさ監査法人・日本取引所グループ

【事例】経営諸課題|キリンホールディングス

キリンは、各マテリアリティ(例:責任ある飲酒、水資源、人権など)について、具体的にどのステークホルダー(例:消費者、地域社会、サプライヤー、従業員、政府・規制当局)が最も深い関わりを持つかを明記しています。それぞれのステークホルダーグループとの対話を通じて得られた期待や懸念事項を分析し、マテリアリティへの取り組みに反映させています。

出典:経営諸課題(マテリアリティ)|キリンホールディングス

出典:ステークホルダーエンゲージメント|キリンホールディングス

分析結果を踏まえ、現時点で最も重要と判断される課題をマテリアリティとして特定します。ここでは、以下のようなプロセスを踏みます。

確定したマテリアリティは、経営戦略や事業計画に統合し、社内外への展開に活用します。

マテリアリティ特定はゴールではなく「出発点」です。

社会・環境・経済情勢は常に変化するため、マテリアリティは定期的に見直し・更新することが不可欠です。また、以下のような落とし穴にも注意が必要です。

| チェリーピッキング | 都合のよい・取り組みやすい課題だけを選ぶ |

|---|---|

| SDGsウォッシュ | 理念を掲げるだけで実行が伴わない状態 |

これらを避け、明確な目標設定と実行を行うことで、投資家や社会からの信頼を確実に得ることができます。

【事例】味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)|味の素グループ

味の素グループは、マテリアリティの最終的な決定プロセスにおいて、取締役会での徹底した議論と承認を重視しています。外部のESG評価機関や投資家からのフィードバックも継続的に収集し、マテリアリティの妥当性を検証しています。このプロセスを経て確定されたマテリアリティは、中期経営計画「2020-2025 中期経営計画」や新たな「2023-2025中期経営計画」に明確に統合され、事業活動の根幹をなすものとして位置づけられています。

出典:味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)|味の素グループ

マテリアリティ特定の成果は開示とKPI設定によって初めて企業価値につながるといえます。このステップは、社内外に対して取り組みの方向性を示し、信頼性を高めるために欠かせません。開示とKPI設定の役割は以下のとおりです。

| 項目 | 役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 開示(ディスクロージャー) | 統合報告書・サステナビリティレポート・ウェブサイトなどでマテリアリティを公開 | ステークホルダーに対する透明性を高め、信頼獲得につながる |

| KPI設定 | CO₂削減率や女性管理職比率など、測定可能な数値目標を設定 | 取り組みを具体化し、中期経営計画と連動させて実効性を確保 |

要するに、「開示=外部への信頼構築」「KPI=内部での実行力確保」という二本柱をセットで整備することが、マテリアリティ特定プロセスの最終ステップとして不可欠です。

マテリアリティを特定した後は、その内容を社内外に適切に浸透させることが重要です。環境省や経済産業省の指針を参考に、次の3つの観点から取り組みましょう。

マテリアリティは、持続可能な経営戦略の土台です。社内の理解と実践がなければ、意味のある取り組みにはなりません。具体的には、マテリアリティの重要性を理解するために定期研修等行い、ESGやサステナビリティに関する最新の規制・ガイドライン(TCFD、ISSBなど)を社内で共有すると従業員の理解も深まります。

定期的な研修を通じて、マテリアリティの重要性を全社で共有し、TCFD・ISSBなど最新のESG規制やガイドラインの社内共有なども行う

経営戦略とマテリアリティの関係を明確に示すことで、現場の納得感や実行力が高まる

各部門がマテリアリティに基づく目標を設定し、具体的なアクションプランを策定する

「サステナビリティ推進チーム」などを設けて経営層と現場をつなぐのも有効

調達~生産~販売まで、企業全体で環境・社会課題への一貫した取り組みを進める

マテリアリティに基づいた取り組みは、投資家・顧客・従業員などステークホルダーとの信頼構築に直結します。そのため、透明性のある情報開示と、双方向のコミュニケーションが不可欠です。以下では開示のポイントと情報発信の手段をご確認いただけます。

| 開示のポイント | 情報発信の手段 |

| 国際基準に準拠 サステナビリティレポートは、GRIスタンダードやCSRDなどの国際的枠組みに沿って作成することで、海外投資家やグローバル市場にも対応可能に KPIと進捗の定期公開 マテリアリティごとに設定したKPIを、年度ごとに進捗付きで公開することが透明性を高められる 財務・非財務の統合 財務情報と非財務情報を統合した報告書(統合報告書)を発行することで、企業の価値創造ストーリーを明確に伝えられる | SNS・メディアを活用したPR 企業の方針や具体的な取り組みを広く発信し、認知度を高める ウェビナーや説明会の開催 ステークホルダーとの直接対話を通じ、双方向の理解を促進 |

このように、社内外への適切な浸透と情報発信により、企業の持続可能な成長とステークホルダーとの信頼構築が可能になります。

参考:日経統合報告書アワード|日本経済新聞社

参考:GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」

参考:WICI統合リポートアウォード表彰|WICIジャパン

マテリアリティは社会や事業環境の変化に応じて、柔軟かつ定期的な見直しが必要です。

| 要因 | 具体的な見直し内容 |

|---|---|

| 社会・環境の変化 | 気候変動、規制強化、技術革新などの外部要因がある企業の優先課題は常に変化する最新の状況に対する適応が必要 |

| ステークホルダーの期待の変化 | 投資家、顧客、従業員などの関心が変化新たなESG課題が浮上する可能性がある適切な対応が求められる |

| 事業戦略との整合性 | 企業の成長戦略や市場環境の変化に合せるマテリアリティを再評価経営方針と統合することが重要 |

このように、マテリアリティの見直しは企業の持続可能性を確保し、ステークホルダーとの信頼構築に貢献します。

年次または中期経営計画にあわせたタイミングでマテリアリティを再評価や社外有識者とのダイアログの活用するのも良いでしょう。

【事例】マテリアリティ|東レグループ

東レグループは、「CSRのマテリアリティ(重要課題)」について、2015年に策定し2017年に改定、そして2023年6月には事業環境や国際社会の動向の変化も踏まえて見直しを実施しました。また、内部および外部環境の変化を勘案しながら見直しの必要性についての議論を毎年行っています。

出典:マテリアリティ|東レグループ

企業や組織がマテリアリティを特定する際には、さまざまな課題が生じます。環境省や経済産業省の指針を参考に、主要な課題とその解決策を以下の6つの視点で整理します。

| 課題 |

| 先行企業は高度な分析・実践を行っている一方で、 後発企業は基本的な枠組みの導入すら難航しているケースがある |

| 解決策 |

| ベストプラクティスの共有や行政ガイドラインの活用が有効 |

ベストプラクティス(Best Practice)とは、特定の業界や分野で最も効果的で効率的な方法や手法を指します。

たとえば、先行企業の事例を参考に業界全体で標準化の推進や、環境省や経済産業省などのガイドラインを活用した統一的なアプローチの確立などが効果的です。

参考:「社会の持続可能性の向上と長期的な企業価値の創出に向けたESG情報開示のあり方」に関する調査研究報告書|企業活力研究所・経済産業省

参考:環境情報開示(環境報告ガイドライン、TCFD)|環境省

| 課題 |

| 短期的な財務目標と、長期的なサステナビリティ目標の両立に悩む企業が多くある |

| 解決策 |

| 5~10年の長期スパンで評価する仕組みの導入や SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の推進が有効 |

マテリアリティを特定する際には、短期的な財務目標と長期的なサステナビリティ目標のバランスが難しい面があります。そのため、一般的には5〜10年の長期的な時間軸でマテリアリティを評価し、持続可能な成長戦略の策定が求められます。

また、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の推進も有効です。経済産業省の指針に基づき、企業価値創造と社会的責任の統合を目指しましょう。

参考:SXとは?求められる「持続可能性」から、DXとの違い、SDGsとの関連性、具体的な事例まで解説|日本能率協会マネジメントセンター

参考:SX銘柄2025|経済産業省・東京証券取引所

| 課題 |

| 「財務への影響」だけを重視するシングル視点に偏りがちで、 社会や環境への影響が軽視されるケースがある |

| 解決策 |

| CSRDやGRIなど国際基準への対応や ダブルマテリアリティの導入を前提としたフレーム設計など ケースに応じた選択を検討しましょう |

マテリアリティには、「シングルマテリアリティ」と「ダブルマテリアリティ」があり、企業や組織の事業内容や捉え方によって、双方の選択は異なります。

| マテリアリティの種類 | 違い |

|---|---|

| シングルマテリアリティ | 環境や社会の課題が、企業の発展や業績、財務状況など、企業財務にもたらす影響を重視した考え方のこと主に投資家の利用が目的 |

| ダブルマテリアリティ | 2つの側面(企業への財務的影響・企業活動が社会や環境に与える影響)から受ける影響を重視した考え方のこと投資家以外に消費者、従業員、市民なども対象 |

EUのCSRD(企業持続可能性報告指令)では、ダブルマテリアリティが求められますが、日本企業の対応はEUほど進んでいないのが現状です。そのため、課題解決には、国際基準への適応が欠かせません。具体的には、CSRDやGRIスタンダードを参考に、ダブルマテリアリティの導入を検討する必要があります。

さらに、ステークホルダーや投資家の期待を考慮し、要請に応じた情報開示の強化も重要です。

【事例】サステナビリティ推進基本方針|伊藤忠商事

伊藤忠商事では、2018年から「事業に与える影響」と「社会に与える影響」の両面を考慮するダブルマテリアリティで重要課題を特定しています。

気候変動対策や人権尊重など、ESG・SDGsの視点を取り入れたマテリアリティを策定しています。

マテリアリティは毎年見直しを行い、社会の要請や経営環境の変化を柔軟に反映しています。

ESG推進部門を設置し、経営戦略と一体化した持続可能な成長を目指しています。

出典:サステナビリティ推進基本方針|伊藤忠商事

| 課題 |

| 関係者との対話機会が限られ、 企業側の一方的な判断でマテリアリティが決定されてしまうことがある |

| 解決策 |

| エンゲージメント活動の定期化など、 限られた接点でも効果的な対話ができるよう、事前情報の整理と透明な開示を徹底する |

マテリアリティの特定プロセスでは、ステークホルダーの期待を十分に反映できていない企業も多く存在します。

主な理由は、ステークホルダーとの対話の機会が限られ、企業のマテリアリティ判断が一方的になりがちなことが要因です。

解決策として、エンゲージメントを強化し、投資家、従業員、地域社会との定期的な対話を実施すれば解消できます。環境省などのガイドラインに基づき、情報開示の質の向上と透明性を強化することで、ステークホルダーとの限られた対話の機会でも効率的な意見交換が期待できます。

【事例】ステークホルダー・エンゲージメント|ソフトバンクグループ

ソフトバンクグループは、サステナビリティのウェブサイトで「ステークホルダー・エンゲージメント」のセクションを設け、各ステークホルダー(お客様、株主・投資家、従業員、取引先、国・行政機関・業界団体、地域社会・NPO)との関わり、エンゲージメント方法、そして具体的な取り組み例を詳細に公開しています。例えば、お客様に対しては問い合わせ窓口やSNS、ショップでの対話を通じて、子どもたちへの安全なインターネット環境提供に取り組むなど、具体的な活動が示されています。また、労働組合との意見交換や従業員満足度調査など、従業員エンゲージメントにも力を入れています。

出典:ステークホルダー・エンゲージメント|ソフトバンクグループ

| 課題 |

| 環境負荷の評価基準が企業ごとにバラつき、 Scope 1〜3を含めたバリューチェーン全体への視点が不足しがち |

| 解決策 |

| LCA(ライフサイクルアセスメント)の導入や Scope 1〜3の排出量を含めたGHG分析の実施、 科学的データに基づく、環境影響評価の標準化も有効 |

ライフサイクルアセスメント(LCA)の導入やサプライチェーン全体の評価(Scope1〜3の排出量)を考慮し、包括的な環境への影響を分析しましょう。

LCAとは、製品・サービスの資源調達から生産・流通・廃棄に至るまでの環境負荷を定量化し、評価する手法です。LCAを導入すれば、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を可視化できるため、最も環境負荷がかかっている工程や過程を特定できます。

なお、以下の記事ではもっともデータ収集が困難なスコープ3について、算定方法も含め詳しく解説しています。

【事例】住友林業の環境課題特定

住友林業は建設部門でLCA(ライフサイクルアセスメント)を導入し、建材や設計ごとのCO2排出量を正確に定量化しています。

クラウド型のLCA分析ツール「One Click LCA」を活用し、事業ごとの環境負荷を効率的に可視化しています。

LCA結果は新規設計や資材選定に反映され、バリューチェーン全体での環境負荷低減に寄与しています。

出典:One Click LCA|住友林業

| 課題 |

| 一度特定したマテリアリティが放置され、 社会や経営環境の変化に対応できない |

| 解決策 |

| 毎年または中期経営計画にあわせた見直しの仕組み化や ESG指標や外部レビューの結果を反映した更新が有効 |

企業や組織では、一度特定したマテリアリティが固定化され、変化する社会や環境課題に対応できていないという問題を抱えています。主な要因は、定期的なレビューが不足し、企業戦略との整合性が弱いことです。

解決策として、定期的かつ継続的なマテリアリティの見直しと改善が不可欠です。毎年または数年ごとにマテリアリティを再評価しましょう。また、ESG指標を活用し、最新の社会・環境課題への迅速な対応が課題解決のポイントです。

このように、企業はマテリアリティの特定プロセスにおける課題を認識し、適切な解決策を講じることで、持続可能な経営を実現できます。

【事例】マテリアリティ(重要課題)|清水建設

清水建設は中期経営計画にあわせて、毎年マテリアリティの見直しを実施しています。

社会動向やSDGs、経営理念との整合性を重視し、7つのカテゴリーでマテリアリティを整理しています。ESG指標や実績データの開示にも力を入れ、目標のPDCAサイクルを全社で徹底しています。

社内外の環境やステークホルダーの要請を反映させ、継続的な改善体制を構築しています。

出典:マテリアリティ(重要課題)|清水建設

コニカミノルタ株式会社は、将来的には持続的に発展する自律分散型の社会が到来すると考え、潜在的に予測される社会・環境課題に向けた取り組みを行っています。その中でも、2030年に想定される社会・環境課題を洞察し、企業の成長戦略と統合する形でマテリアリティを特定しています。そのプロセスは以下のステップで構成されています。

| マテリアリティの特定プロセス | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 課題のリストアップ | GRIスタンダードやSDGsなどの国際基準を活用し、環境・社会・経済面の課題を広範囲に抽出ストックホルム・レジリエンス・センターの「SDGsウェディングケーキモデル」を活用し、課題の関係性を整理環境負荷の低減や労働環境の改善、地域社会との関わりといったテーマをリスト化 |

| 重要度評価 | 「ステークホルダーにとっての重要度」と「事業にとっての重要度」の2軸で評価し、優先順位を決定リスクと機会の両面から分析し、企業の成長と社会課題の解決を両立する戦略を策定 |

| マテリアリティの設定 | 「働きがい向上」「健康で質の高い生活」「社会の安全・安心」「気候変動対応」「資源の有効利用」の5つのマテリアリティを特定企業の成長戦略と社会課題の解決を統合し、長期的な価値創造を目指す |

| 定期的な見直し | 3年ごとの中期経営計画の策定時にマテリアリティの妥当性を検証社会・環境の変化に対応するため、継続的な評価を実施 |

コニカミノルタ株式会社は、マテリアリティの特定プロセスを通じて、ステークホルダーの期待と事業への影響を分析し、優先すべき重要課題を明確化することで「長期的な価値創造」の実現を目指しており、戦略的な課題設定を行い、気候変動対応や資源の有効活用など、持続可能な社会の形成に貢献しています。

加えて、3年ごとの中期経営計画の策定時に見直しを実施し、変化する社会ニーズに柔軟に対応しながら企業価値の向上を図っています。

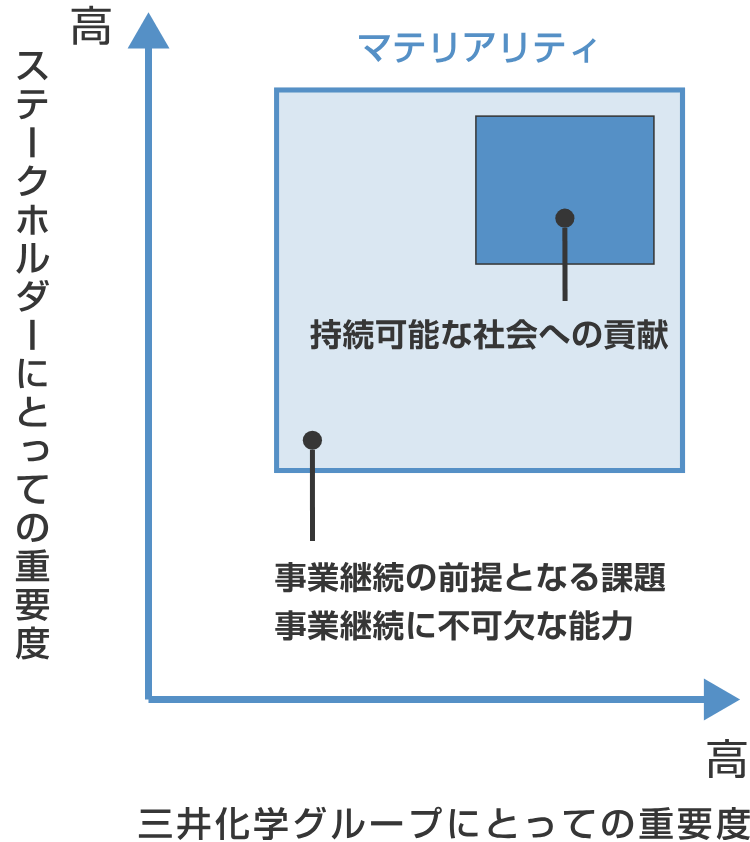

三井化学株式会社は、持続可能な社会の実現に向け、事業戦略と社会課題の統合を図るためにマテリアリティの特定プロセスを実施しています。同社は、以下のステップでマテリアリティを特定しています。

| マテリアリティの特定プロセス | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 課題の抽出 | ステークホルダーとの対話やグローバルな社会課題の情報収集を通じて、企業にとって重要なテーマを網羅的に抽出ESG評価機関の評価項目やサステナビリティ情報開示ガイドラインを参考にしている企業理念やリスクマネジメントの視点から課題を整理 |

| 課題の分類 | 抽出した課題をテーマ別に分類し、企業の持続可能な成長に貢献する要素を明確化「持続可能な社会への貢献」「事業継続に不可欠な能力」「事業継続の前提となる課題」の3つの視点で整理 |

| 優先順位付けと特定 | ステークホルダーにとっての重要度と三井化学にとっての重要度の両軸で評価し、優先順位を決定ESG推進委員会や経営会議、取締役会で議論し、最終的なマテリアリティを特定 |

| 妥当性の確認と定期的な見直し | 取締役会で承認を得た後、毎年ESG推進委員会や全社戦略会議でレビューを実施社会課題の変化や新規課題の出現に対応するため、継続的なマテリアリティの見直しを実施 |

三井化学株式会社は、マテリアリティの特定プロセスを通じて「企業の成長戦略と持続可能な社会課題の統合」を実現しています。ステークホルダーの期待を把握し、事業への影響を分析することで、優先的に取り組むべき課題の明確化を図っています。

これにより、環境・社会・ガバナンス(ESG)への対応強化と企業価値向上を同時に推進できます。さらに、定期的な見直しにより、社会環境の変化に適応しつつ、長期的な競争優位性の確立とサステナブルな経営戦略の構築につなげています。

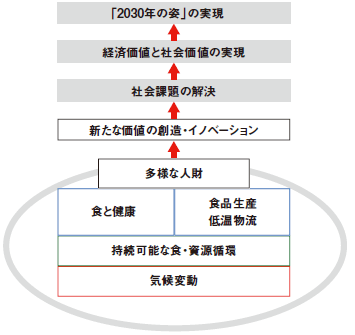

ニチレイは、持続可能な社会の実現に向けて、ステークホルダーの期待と事業活動の影響を考慮しながらマテリアリティを特定しています。その特定プロセスは以下のステップで構成されています。

| マテリアリティの特定プロセス | 具体的な取り組み |

|---|---|

| ステークホルダーの特定 | 食品事業を展開する企業として、消費者、取引先、従業員、地域社会など多くのステークホルダーと関わる事業活動が社会に与える影響を考慮し、ステークホルダーの要請度と企業の影響度を分析 |

| 社会課題の抽出 | 未来志向・グローバル視点で社会課題を整理し、リスクと機会の両面から評価事業成長に貢献する課題(攻め)と企業価値の毀損を防ぐ課題(守り)を分類 |

| 重要課題の評価とマッピング | 「攻め」と「守り」の視点で重要課題をマッピングし、経営戦略会議で審議国際基準(国連グローバル・コンパクト、OECDガイドライン、TCFDガイダンスなど)を参考に評価 |

| 有識者ダイアログと最終決定 | 社外有識者との意見交換を実施し、マテリアリティの妥当性を確認取締役会で最終承認を得て、5つのマテリアリティを特定。 |

株式会社ニチレイは、このプロセスを通じて、多様なステークホルダーとの対話や企業責任の明確化に取り組んでいます。さらに、定期的な見直しを行い、社会環境の変化に柔軟に対応することで、食品業界の持続可能な発展と企業価値の創造を目指しています。

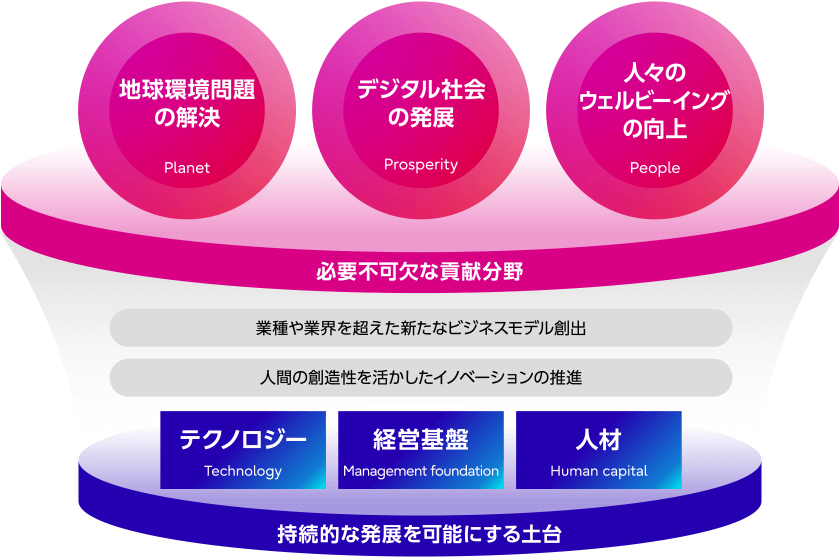

富士通グループでは、ダブル・マテリアリティの観点から、企業活動と社会・環境への双方向の影響を重視しています。国際ガイドライン(SDGs/GRI/SASB)や外部調査、そして自社の経営理念を踏まえ、以下のように体系的にマテリアリティを特定しています。

| ステップ | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 社会的課題の抽出 | SDGsやGRI標準など国際的枠組みを参照し、長期的な社会課題を幅広く抽出 | グローバル基準に沿った社会課題の把握 |

| 企業視点での取組課題の抽出 | 経営理念や事業方針を踏まえ、自社にとって重要なテーマを抽出 | 自社の強みや戦略との整合性を重視 |

| ステークホルダー視点との比較で優先課題を選定 | 「ステークホルダーへの影響」と「企業にとっての重要性」の両軸で評価 | 社会的要請と企業価値向上を両立 |

| ダブル・マテリアリティに基づいた継続的なレビューと第三者保証 | 年1回の見直しと必要に応じた修正を実施。外部評価機関の保証も受ける | 継続性と客観性を確保し、信頼性を担保 |

このように富士通のプロセスは、標準的な枠組みをベースに「自社視点」「社会視点」のバランスをとりながら、継続性と信頼性を担保したマテリアリティ特定を実現する事例として非常に参考になります。

企業や組織は、社会課題を的確に捉え、長期的な競争優位性を確立するには、マテリアリティの特定は欠かせません。

ステークホルダーの信頼獲得や持続可能な経営を実現するためにも、積極的にマテリアリティの特定に取り組み、自社の企業価値を高めましょう。

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。

2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。

企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。