\当サイトおすすめNo.1サイト/

サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、製品の設計から廃棄・再利用に至るまで、資源を「使い捨てる」のではなく「循環させる」ことを前提とした経済モデルを指します。

そして、それを実際の企業活動や社会システムに落とし込んだ仕組みが、「サーキュラーエコノミーシステム」です。個々の製品やプロセスの見直しにとどまらず、産業全体の再構築を視野に入れた枠組みです。

本記事では、このサーキュラーエコノミーシステムの基本的な考え方と具体的な仕組み、日本で注目を集める背景、そして企業による実践例や導入ステップまで、わかりやすく解説します。

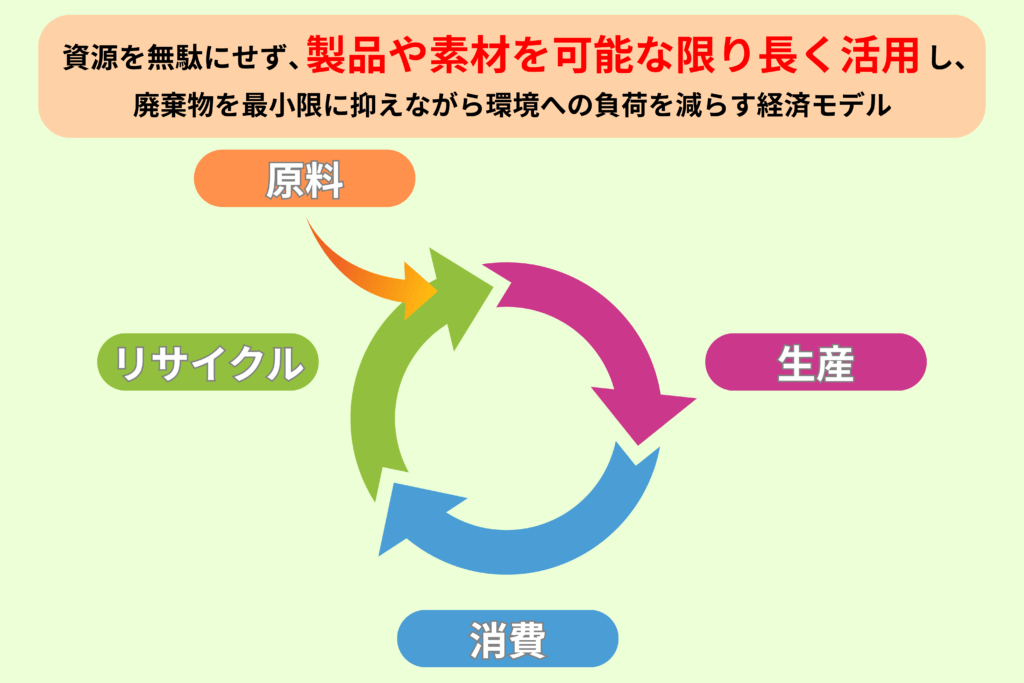

サーキュラーエコノミーシステムとは、限りある資源をできるだけ長く使い続け、廃棄物の発生を最小限に抑えながら、経済・社会の持続可能性を高めていく経済のしくみです。

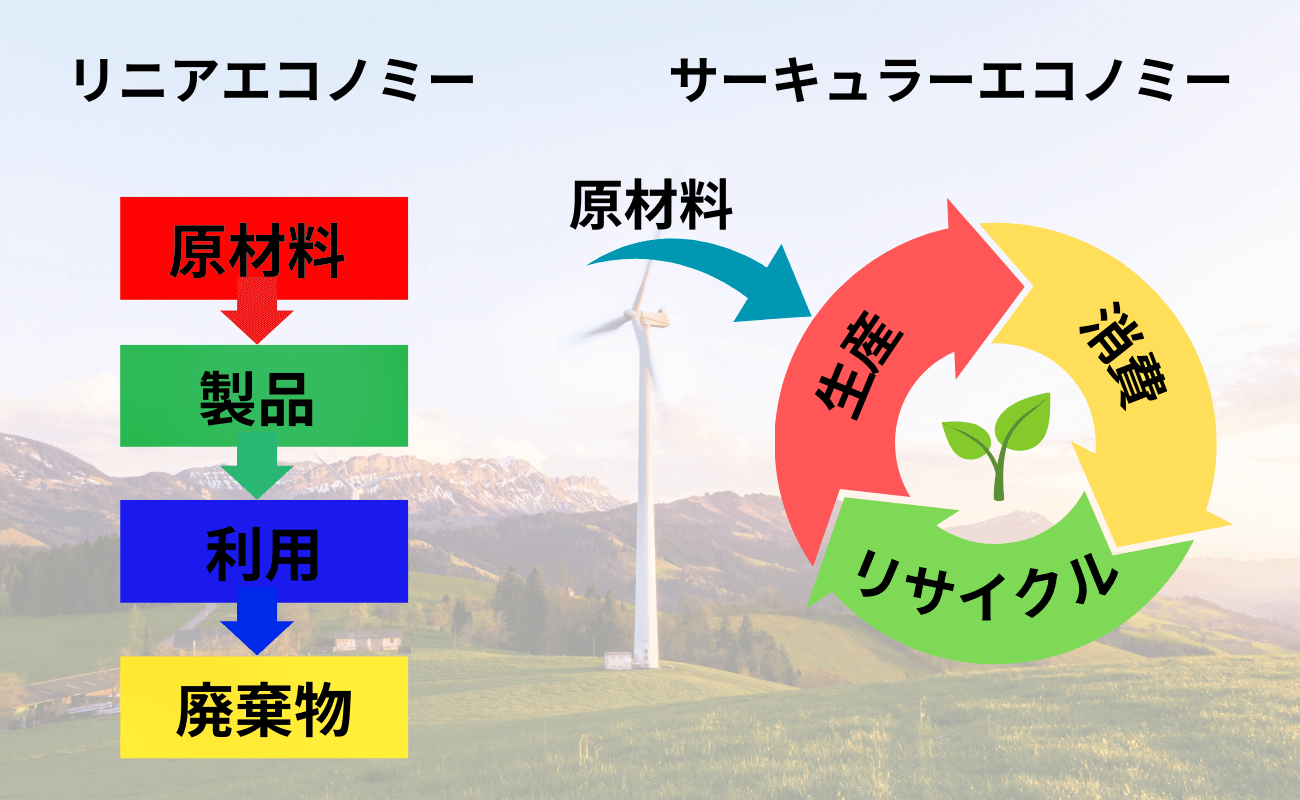

この考え方の土台にあるのが「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」という概念です。資源を「採って、使って、捨てる」というリニア型の消費スタイルから脱却し、「使って、回収して、また使う」循環型の経済モデルへと転換することを目指しています。

サーキュラーエコノミー“システム”とは、この理念を製品の設計、製造、流通、回収、再利用といった具体的な活動に落とし込み、社会全体で資源の循環を実現していく仕組みです。

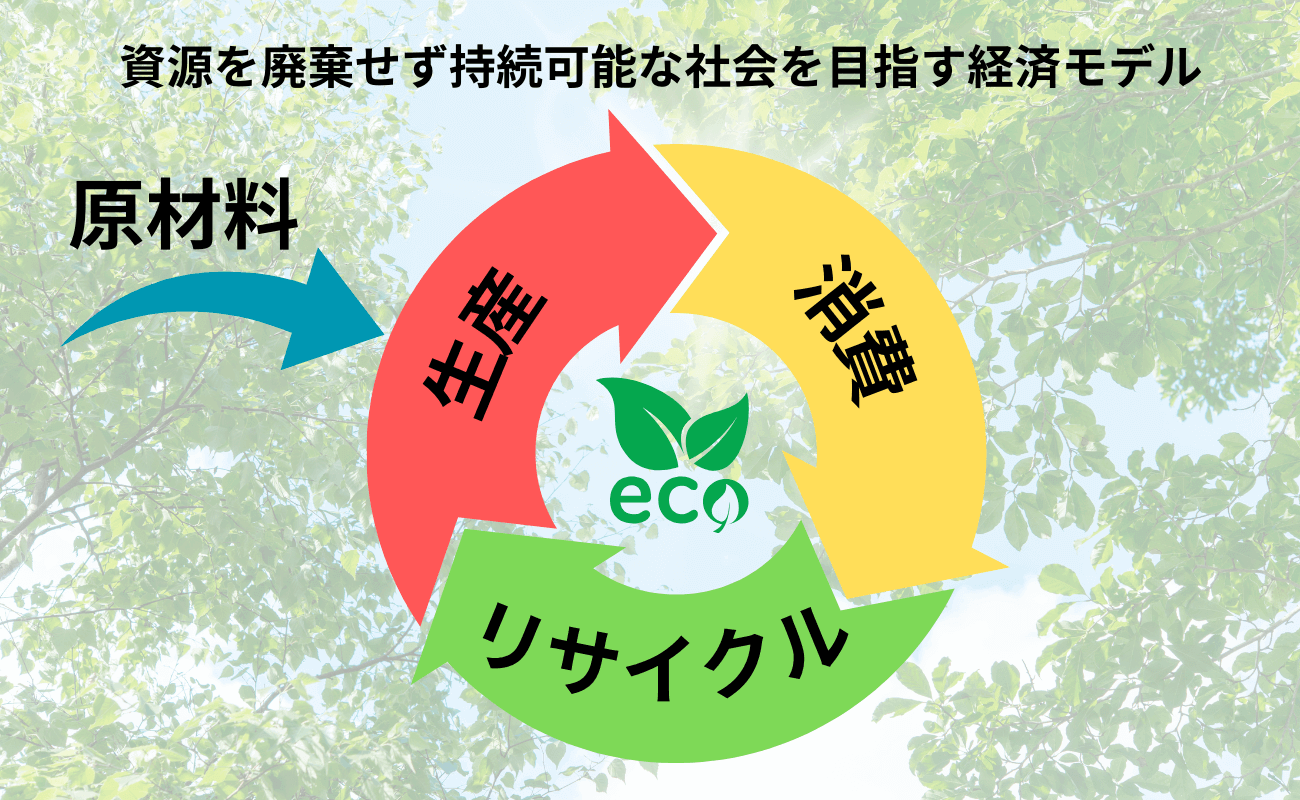

サーキュラーエコノミーは、「循環型経済(じゅんかんがたけいざい)」と呼ばれます。図①はその全体像を示したもので、原料の調達から生産、消費、そしてリサイクルへとつながるサイクルが描かれています。製品や素材をできるだけ長く活用し、無駄を出さずに循環させていくことが基本です。

サーキュラーエコノミーでは、従来の「つくって、使って、捨てる」という直線的な経済(リニアエコノミー)からの転換を目指し、資源の有効活用と経済的な持続性を両立させる考え方です。

サーキュラーエコノミーは、リサイクルや廃棄物処理といった静脈産業に限らず、製造業や小売業、サービス業など、あらゆる分野で導入が可能な枠組みとされています。

以下の報道動画では、企業によるサーキュラーエコノミーの先進的な取り組みとして、廃棄予定だった牡蠣殻を活用したスーツの開発が紹介されています。廃棄物を新たな価値ある製品に変える好例です。

サーキュラーエコノミーの究極のゴールは、消費・排出・廃棄を最小限に抑え、社会を持続可能な形で維持していくことです。この目標は以下の3つの側面に分類できます(表①)。

表① サーキュラーエコノミーの3つの目的

| 環境 | 資源採取や廃棄処理に伴う 環境破壊や温室効果ガスの排出を抑制 |

|---|---|

| 経済 | 廃棄物を新たな資源として再活用し、 持続的な経済成長を促進 |

| 社会 | 資源の循環利用によって供給リスクを下げ、 社会全体のレジリエンス(回復力・適応力)を高める |

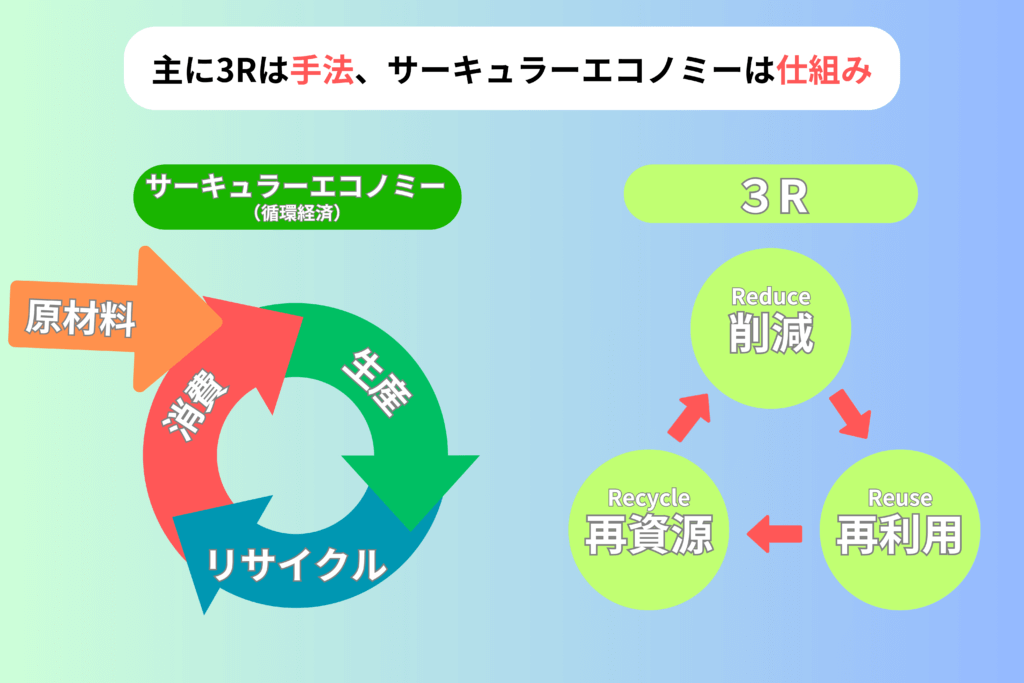

この考え方は、「リデュース(削減)・リユース(再使用)・リサイクル(再資源化)」からなる3Rと共通する部分もありますが、サーキュラーエコノミーは製品やサービスの設計段階から循環を組み込む点で、より広い視点を持つのが特徴です。

日本政府もこの流れを受け、経済産業省が、サーキュラーエコノミーを「成長志向型の資源自律経済戦略」として位置づけ、政策的に推進しています。

特に日本は原油・鉄鉱石・レアメタルなどの資源の多くを輸入に依存しており、これまでの大量生産・大量消費型のリニアエコノミーでは、将来的な持続性に限界があります。そこで、サーキュラーエコノミーシステムを通じた経済の自立性と環境との調和が、重要な政策課題となっています。

サーキュラーエコノミー実現に向けた主な取り組みとして、以下のようなものが挙げられます(表②)。

表② サーキュラーエコノミー実現に向けた主な取り組み

| 資源依存からの脱却 | 資源輸入に頼らず、 国内資源や再生資源の活用によって安定供給を実現 |

|---|---|

| 新たな成長機会の創出 | リサイクル技術や循環型ビジネスモデルの導入で、 国際競争力のある産業構造へ転換 |

| 産官学連携の強化 | 企業・自治体・大学・研究機関が連携し、 技術開発や制度設計を共同で推進 |

| 競争環境の整備 | 資金支援や税制優遇などの政策支援を通じて、 循環型経済に取り組む企業の活動を後押し |

サーキュラーエコノミーの実現を後押しする政府の政策としては、脱炭素と経済成長の両立を目指す「グリーン成長戦略」も挙げられます。再生可能エネルギーの活用や資源循環の促進などを通じて、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの両立を図るものです。

さらに、こうした取り組みは国際的にも進められており、エレン・マッカーサー財団はサーキュラーエコノミーを実現するための3つの基本原則を提唱しています。

サーキュラーエコノミーを国際的に推進するエレン・マッカーサー財団は、持続可能な経済システムの実現に向けて、次の3つの原則を提唱しています。

表③ サーキュラーエコノミーの3原則(エレン・マッカーサー財団による)

| 3原則 | 概要 |

|---|---|

| Design out waste and pollution | 排出・廃棄を限りなくゼロに近づける |

| Keep products and materials in use | 既存の製品や素材を余すことなく有効活用し続ける。修理して使う |

| Regenerate natural system | 自然資本の保全と増加を促す |

これらの原則は、廃棄物ゼロの設計、既存資源の最大活用、自然資本の再生という3本の柱で構成されており、サーキュラーエコノミーの実現に向けた国際的な指針として広く受け入れられています。

以下の動画はエレン・マッカーサー財団によって作られたものであり、製品ライフサイクルを通じてサーキュラーエコノミーの仕組みをわかりやすく解説しています。

サーキュラーエコノミーは英語で Circular Economyと表記されます。

直訳すると循環する経済を意味し、従来の「作る → 使う → 捨てる」という直線型経済(リニアエコノミー)から脱却し、資源を循環させて廃棄物を最小化する経済モデルを指します。

国際的なビジネスシーンでも、世界の多国籍企業が製品設計やサプライチェーンの中でこの考え方を取り入れています。

アジア諸国や米国でも、廃棄物削減や資源効率の改善を目的に政策や産業界で活用が進んでおり、日本でも環境省や経済産業省が推進する施策の中でサーキュラーエコノミーという用語が使われています。具体的な施策には、循環型社会形成推進基本計画やプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律などがあります。

サーキュラーエコノミーと似た言葉は多くありますが、それぞれに焦点や対象の範囲が異なります。

ここでは、「3R」「循環型経済」「リサイクル」「リニアエコノミー」との違いを整理し、サーキュラーエコノミーがどのような特徴を持つかを明確にします。

3RとはReuse(再利用)、Reduce(廃棄抑制)、Recycle(再資源化)を表す標語であり、いずれも使用済み製品や資源をできるだけ無駄なく活用するための重要な考え方です。

一方、サーキュラーエコノミーは、製品の設計やビジネスモデルの段階から資源の循環を組み込む点が特徴であり、使用後の再利用に重点を置く3Rよりも広い視点を持ちます。表④でそれぞれの違いを確認してみましょう。

表④ サーキュラーエコノミーと3Rの比較表

| サーキュラーエコノミー | 3R | |

|---|---|---|

| アプローチの範囲 | 経済システム全体を再設計し、資源循環を前提とした仕組みを構築 | 廃棄物の発生を減らし、資源を再利用・再資源化する |

| 廃棄物の扱い | 廃棄物そのものを出さない設計を前提とし、根本から発生源を断つ | 廃棄物は前提とし、できるだけ再利用・再資源化する |

| 製品のライフサイクル | 設計・製造の段階から循環を想定し、ライフサイクル全体を最適化 | 主に使用後の段階で再利用やリサイクルを行う |

このように、廃棄にどう対応するかか廃棄を生まない構造をどう作るかかが、両者の根本的な違いです。

「サーキュラーエコノミー」は日本語で「循環型経済」と訳されることが多く、両者は基本的に同じ概念を指します。ただし、使われ方によっては含まれる範囲や強調点に違いがあります。

とくに近年のサーキュラーエコノミーは、経済成長やビジネスモデル全体の再設計を含むより広い枠組みとして語られることも増えており、より戦略的な視点が強まっています。

表⑤では、両者の視点や取り組みの範囲について主な違いをまとめています。

表⑤ サーキュラーエコノミーと循環型経済の比較表

| サーキュラーエコノミー | 循環型経済 | |

|---|---|---|

| 取り組みの出発点 | 製品・サービスの設計段階から循環利用を組み込む | 廃棄物の発生後に再利用や再資源化を検討する |

| 主な焦点 | 廃棄物を出さないしくみづくり | 廃棄物をいかに処理・再活用するか |

| 目的 | 持続可能な経済成長と環境負荷の両立 | 環境への負荷軽減(リサイクル社会の構築 |

| 概念の広がり | ビジネスモデル全体の再設計、経済成長との両立も視野に入れる | 環境政策・廃棄物処理を中心としたリサイクル社会の構築に重きを置く |

サーキュラーエコノミーと循環型経済は、どちらか一方を選ぶものではなく、相互に補完し合う関係です。

サーキュラーエコノミーで廃棄を減らす仕組みを上流で構築しつつ、循環型経済の考え方で下流における廃棄物の再活用を進めることで、より効率的で持続可能な資源循環が実現できます。

以下の記事では、資源循環とサーキュラーエコノミーの関係性をご確認いただけます。

サーキュラーエコノミーとリサイクルは、どちらも環境負荷の軽減を目指す取り組みです。ただし、廃棄物にどう向き合うかという考え方の起点や、取り組むタイミングには明確な違いがあります。

表⑥では、その違いを「焦点」「進め方」「取り組む段階」の観点から整理しています。

表⑥ サーキュラーエコノミーとリサイクルの比較表

| サーキュラーエコノミー | リサイクル | |

|---|---|---|

| 焦点 | 設計段階から廃棄物が出ない仕組みを構築 | 発生した廃棄物を再資源化して別用途に活用する |

| アプローチ | 製品設計・流通・サービスのあり方を見直し、そもそも捨てない社会をめざす | 廃棄物を分別・回収し、素材として再加工・再利用する |

| タイミング | 使用前・設計時点から循環を意識して計画する | 使用後に発生した廃棄物をどう再活用するかを検討する |

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を出さない仕組みを社会全体に組み込もうとする包括的なビジョンです。

その一方で、リサイクルはすでに発生してしまった廃棄物をいかに再資源化するかを考える実践的な手段です。

つまり、リサイクルはサーキュラーエコノミーの一部として機能し、製品や資源の持続的な循環利用を支えます。

図③では、リニアエコノミーが「使い捨て」を前提としているのに対し、サーキュラーエコノミーは「使い続ける」ことを基本にしている点が、流れの違いとして視覚的に表現されています。

リニアエコノミー(直線型経済)では、資源は多くの場合、一度使用されたあと廃棄され、再利用されにくい仕組みとなっています。経済成長のスピードを優先する一方で、資源の枯渇や環境破壊といった課題を引き起こしてきました。

一方でサーキュラーエコノミーは、そうしたリニアエコノミーの問題点を乗り越えるために登場した、資源循環が前提の持続可能な経済システムです。

以下の表⑦は、「どの段階で資源の活用を考えているか」や「環境への影響がどう異なるか」という視点から、両者の構造的な違いを整理したものです。

表⑦ サーキュラーエコノミーシステムとリニアエコノミーの比較表

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 資源の扱い | 製品の設計段階から再利用や再資源化を想定 | 資源は一度使ったら廃棄し、再利用は限定的 |

| 環境への影響 | 廃棄物やCO₂排出の削減により、環境負荷を軽減 | 廃棄物や排出が増えやすく、環境負荷が大きい |

サーキュラーエコノミーは、製品や資源が常に循環し続ける仕組みを社会全体で実装することにより、経済成長と地球環境の保全を両立させることを目指しています。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルはアプローチが異なるものの、資源循環によって排出削減を後押しするなど、相互に補完し合う関係にあります。

| 項目 | サーキュラーエコノミー | カーボンニュートラル |

|---|---|---|

| 定義 | 資源を循環利用し、廃棄物を最小化する経済モデル | 温室効果ガス排出を全体としてゼロにする取り組み |

| 主な焦点 | 資源効率・廃棄物削減 | CO₂削減・気候変動対策 |

| 手法 | 再利用、修理、リサイクル、循環型ビジネスモデル | 再エネ導入、省エネ推進、カーボンプライシング、吸収源の活用 |

| 関連政策 | 循環型社会形成推進基本法、資源循環施策 | パリ協定、地球温暖化対策推進法 |

| ゴール | 資源を無駄にしない持続可能な経済システム | 排出実質ゼロを実現し、気候変動を抑制 |

| 相互関係 | 資源循環によって間接的に排出削減に貢献 | 排出削減の過程で循環的な仕組みを活用可能 |

企業や自治体が両方を統合的に取り組むことで、より持続可能で強靭な社会づくりにつながると考えられます。

サーキュラーエコノミーによって環境問題や資源の枯渇リスクを避けられる可能性があることから、日本国内で注目を集めています。ここでは、サーキュラーエコノミーが注目を集める背景を解説します。

欧米では脱プラスチックが進んでいる一方、日本国内でもプラスチックの分別回収は行われていますが、その多くが熱回収(サーマルリサイクル)にとどまっており、素材としての再利用(マテリアルリサイクル)や再製品化は限られているのが現状です。

※熱回収は便宜的に「リサイクル」と分類されていますが、素材を再利用するわけではないため、欧州などではリサイクルとみなされないこともあります。

以下の報道動画では、プラスチックごみの自動仕分けが紹介されており、近年のプラスチックごみの対応についてご確認いただけます。

なお、プラスチックにおけるサーキュラーエコノミーは近年の法整備とともに注目を集めています。以下の記事では、プラスチックのサーキュラーエコノミーについてご確認いただけます。

化石燃料や森林資源といった自然資源は、一度使い果たすと再生に非常に長い時間を要することから、それぞれ以下のような課題を抱えています(表⑧)。

表⑧ 資源不足に関する課題

| 化石燃料 | ・原油・石炭・天然ガスなどは、生成に数百万年単位の時間を要する ・現代の使用ペースでは数十年以内の枯渇が懸念されている |

|---|---|

| 森林資源 | ・伐採された樹木が完全に再生するには数十〜数百年が必要 ・過剰な伐採と都市開発により森林面積の縮小が加速している |

このような状況の中で、使い捨て前提の経済活動は持続可能とはいえません。社会全体が資源への依存を見直し、再生可能な仕組みを構築することが求められています。

廃棄物の削減や資源の循環利用は、製造・廃棄の過程で発生する二酸化炭素(CO₂)の排出を抑制し、環境への負荷を軽減することに直結します。

カーボンニュートラルとは、人間活動により排出される二酸化炭素の量と、森林や植物などによる吸収量とを相殺し、実質的な排出をゼロにする考え方です。具体的には以下のような取り組みがカーボンニュートラルに含まれます。

このように、サーキュラーエコノミーの推進は、地球温暖化対策としての実効性も持ち合わせており、カーボンニュートラルの実現に向けた強力な手段となっています。

経済の独立性の観点からも、サーキュラーエコノミーの導入は強く支持されています。

日本のように資源に乏しい国では、リニアエコノミー(大量生産・大量消費・大量廃棄)を継続することで、他国からの資源供給に依存する体制が固定化され、経済的な脆弱性が高まることになります。

これは地政学リスクまたは、地政学的リスクとも呼ばれ、経済活動全体に影響を及ぼすことから、企業活動にも直接影響を及ぼします。以下の記事では、企業における地政学リスクの対策について解説しています。

この取り組みの一例として、プラスチックごみを再利用したごみ袋の製造が注目されています。

以下の動画では、こうした国内資源を活かした取り組みが、サプライチェーン全体にどのような効果をもたらしているかを紹介しています。

つまり、サーキュラーエコノミーシステムで生産活動が国内で完結する仕組みを導入することで経済的な独立性を確保しながら持続可能な成長を目指すことできます。

SDGs(持続可能な開発目標)では、サーキュラーエコノミーを直接的に明記しているわけではありません。

しかしその理念には、経済成長と環境保全の両立や、環境破壊につながる従来の行動からの脱却といった、サーキュラーエコノミーと共通する思想が多く含まれています。

サーキュラーエコノミーは、廃棄物の削減・資源の再利用・持続可能な生産と消費を促進する経済モデルであり、特にSDGsの中でも以下の4つの目標と密接に関係しています。以下の表は、サーキュラーエコノミーがどのSDGs目標と特に関わりが深いかを整理したものです(表⑨)。

表⑨ SDGsにおいてサーキュラーエコノミーと関わりの深い4つの目標

| 目標 | 内容 | サーキュラーエコノミーとの関連 |

|---|---|---|

| 目標12 | つくる責任、つかう責任 | 製品の設計段階からリサイクル・リユースしやすい設計(エコデザイン、モジュール化)を取り入れることで、資源の浪費を削減する。など |

| 目標13 | 気候変動に具体的な対策を | 埋立処分や焼却による温室効果ガスの排出を抑えることで、気候変動対策につながる。など |

| 目標14 | 海の豊かさを守ろう | 使い捨てプラスチックの削減や、生分解性素材の活用により、海洋プラスチック汚染を防ぐ。など |

| 目標15 | 陸の豊かさを守ろう | 違法伐採を減らし、リサイクル木材やFSC認証(持続可能な森林管理の認証)を受けた木材の使用を推進。など |

環境や社会への配慮は企業の評価軸の一つとなっており、ESG投資の拡大や消費者意識の変化に対応するには、SDGsと親和性の高いサーキュラーエコノミーへの移行が不可欠です。

中長期的に見ても、サーキュラーエコノミーへの取り組みは、企業の競争力や社会的信頼を維持・強化するための重要な経営戦略となりつつあります。

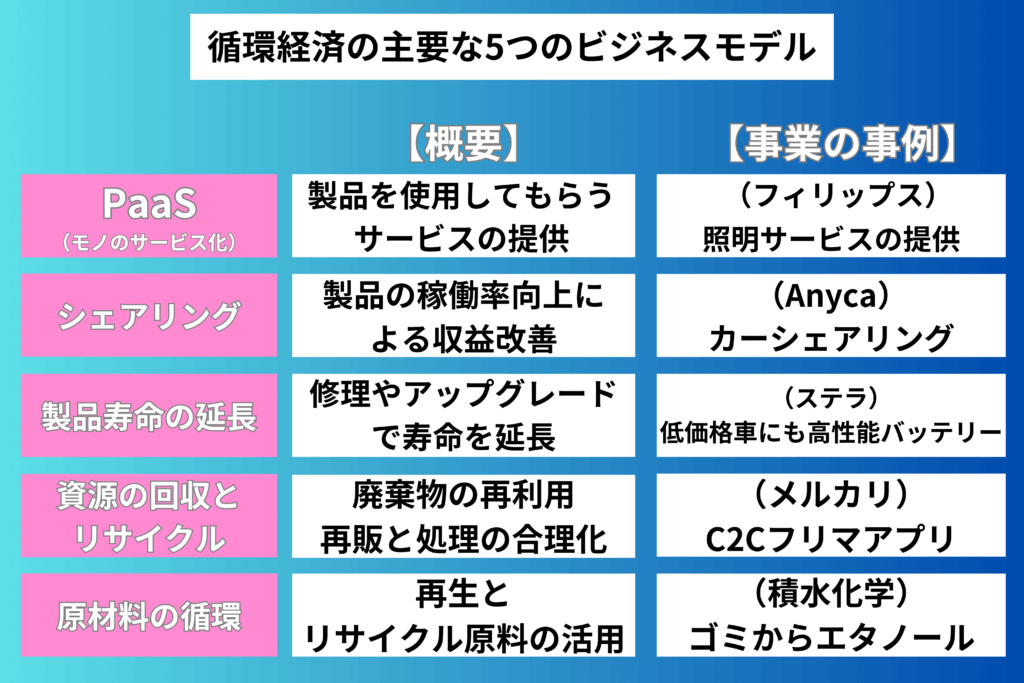

サーキュラーエコノミーシステムで製品の提供方法や資源の扱い方を見直すことで、従来にはなかった持続可能な収益モデルが生まれつつあります。

以下の図では、循環型経済における主要な5つのビジネスモデルを整理しています。

それぞれのモデルには、具体的な企業の取り組みが関連付けられており、日本でも多くの企業がこのような方向に舵を切り始めています(図④)。

これらのビジネスモデルは、いずれも「モノの使い方」を抜本的に見直し、資源効率と収益性の両立を図る新しい発想に基づいています。

たとえば「PaaS(モノのサービス化)」や「シェアリング」は、製品を所有するのではなく、サービスとして利用するという考え方です。また「製品寿命の延長」や「資源の回収とリサイクル」では、製品や素材の価値を最大限に引き出すことが重視されます。

循環型ビジネスモデルの例としては、以下のようなものが挙げられます。

たとえば、リサイクル可能な素材の活用や、製品設計の見直しを通じて持続可能性と収益性を両立する新しいアイデアを実現することが重要です。

こうした循環型ビジネスモデルの導入により、企業は製品のライフサイクル全体を最適化し、長期的なコスト削減と利益の安定化を実現できます。

ここでは、サーキュラーエコノミーに関して、日本と世界における市場規模について解説します。

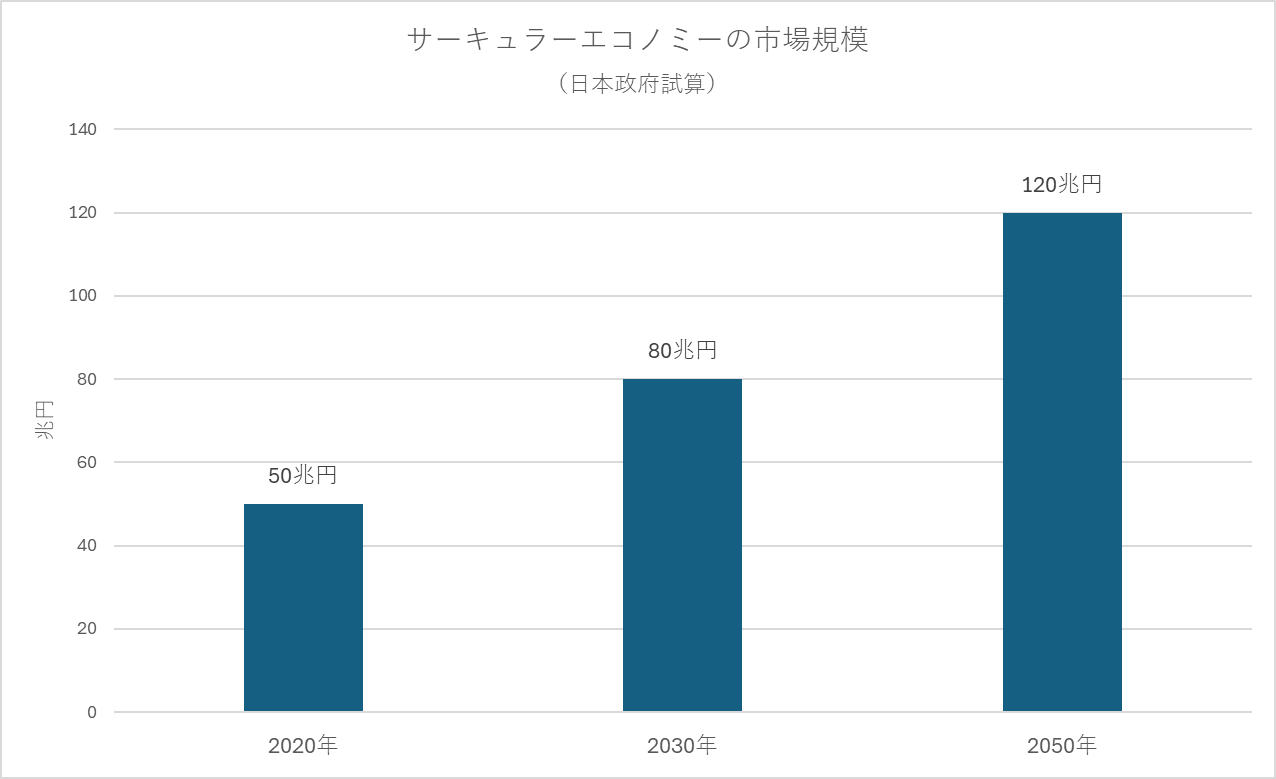

経済産業省は2022年に作成した資料「成長志向型の資源自律経済の確立」のなかで、国内のサーキュラーエコノミー市場は今後大きく拡大し、2020年の約50兆円から2030年には80兆円、2050年には120兆円に達すると推計しています(図⑤)。

こうした成長の背景には、持続可能な経済活動や脱炭素社会の実現へ向けた取り組みの加速があります。企業や自治体、消費者の間でサーキュラーエコノミーの発想が浸透しつつあり、これが市場拡大を後押ししています。

経済産業省が作成した資料によると、2030年には世界全体で4.5兆ドル(日本円で約500兆円)規模に達すると予測されています。

今後、資源制約や気候変動への対応が求められる中で、サーキュラーエコノミーは新たな経済成長の柱として期待されています。こうした市場の広がりは、産業構造の転換や雇用創出にもつながる可能性があります。

ここでは、プラスチック、衣料、移動手段、オフィス機器など多様な領域にわたる4つの事例を通して、企業の実践例を紹介します。

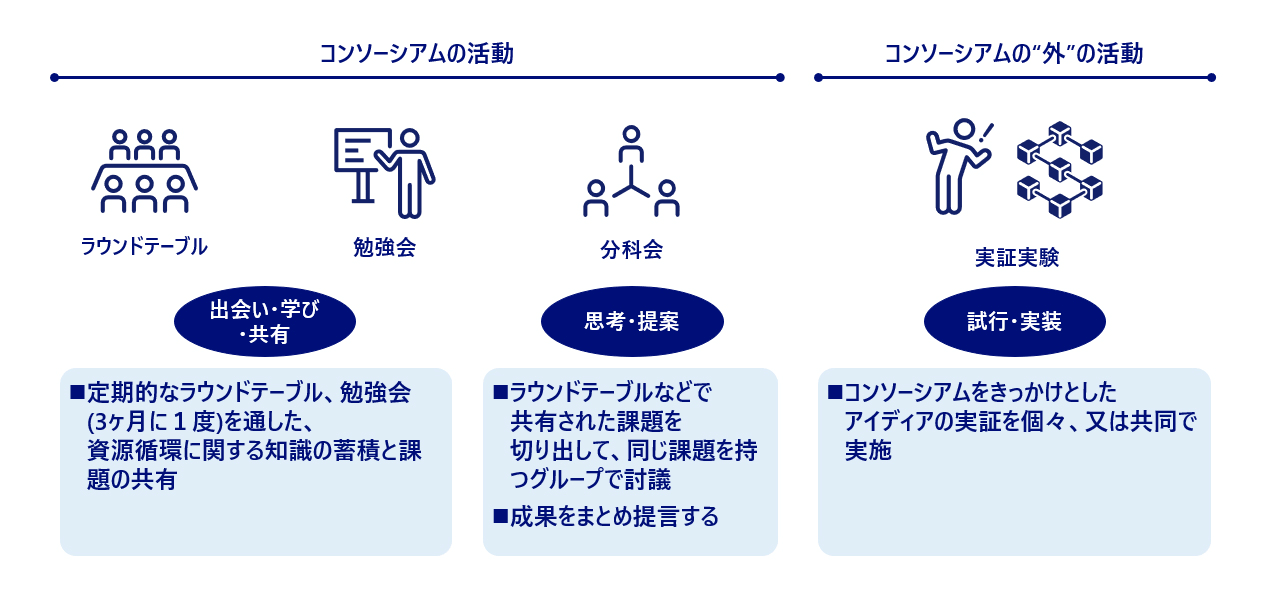

三井化学、日本IBM、NRIの3社は、プラスチックリサイクル材の利用促進による資源循環の加速に向けて、「Pla-chain(プラチェーン)」と呼ばれるコンソーシアムを設立しました(図⑥)。

この取り組みでは、廃棄プラスチックの再資源化(リサイクル材の回収・再利用)と、ブロックチェーンを活用した流通情報の可視化が軸となっています。

図④で示されている「資源の回収とリサイクル」や「原材料の循環」のモデルに該当し、廃棄物を資源として再活用する循環システムの構築を目指す代表例です。

・三井化学はモノマーやポリマーに関する専門知識を、

・IBMはブロックチェーン基盤の技術支援を、

・NRIはデジタル技術(DX)活用のノウハウを提供。

このような異業種連携による情報共有と透明性の確保は、リサイクル材の信頼性を高め、流通の拡大につながると期待されています。

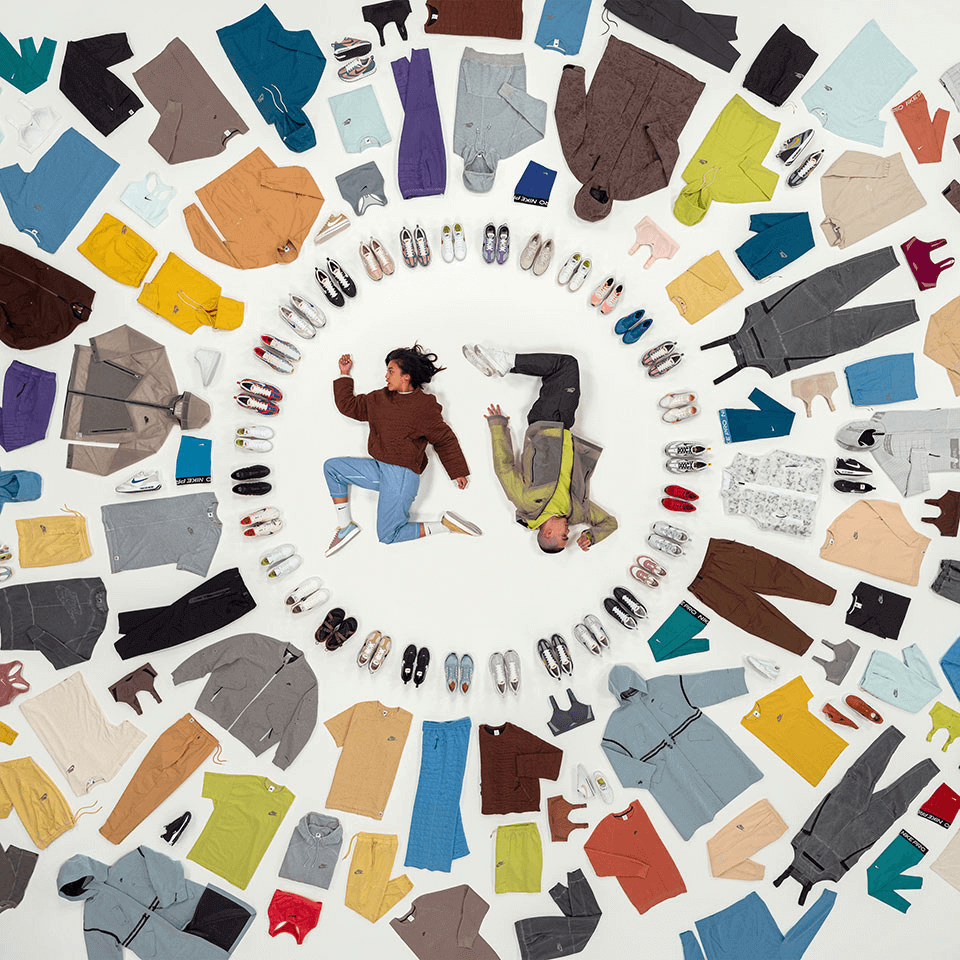

図⑦は、スポーツメーカーのナイキが展開するサステナブルな製品群を視覚的に表したものです。これらは単なる素材選びにとどまらず、設計からサプライチェーン全体にわたる環境配慮を示しています。

ナイキは、製品寿命の延長を図るとともに、再生素材やリサイクル可能な素材の積極的な活用を通じて、「原材料の循環」にも取り組んでいます(図④参照)。具体的には以下のような取り組みが進行中です。

・利用不可能なプラスチックの排除

・再生素材の積極活用(リサイクルポリエステルなど)

・再生可能エネルギーによる物流センターの運用

・廃棄物ゼロ(ゼロウェイスト)を目指した製造設計

これらの施策は、環境負荷の削減と同時にブランド価値の向上や長期的なコスト削減にもつながるとされ、サーキュラーエコノミーをビジネスの中核に据える好例といえます。

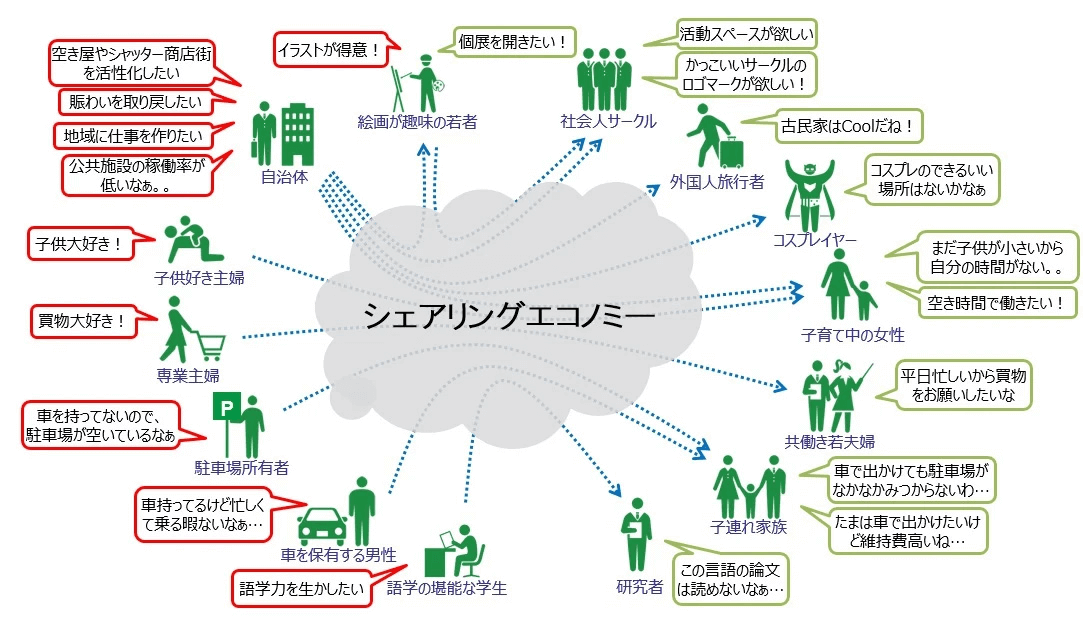

図⑧は、シェアリングエコノミーが多様なニーズや属性に対応し、社会全体の資源の有効活用に寄与する姿を示しています。

シェアリングエコノミーとは、空間、移動手段、モノ、スキル、時間などをユーザー同士で共有する経済モデルで、一人当たりの購入量や稼働していない資源のムダを減らすことが目的です。

このモデルは、図④における「シェアリング」型ビジネスに該当し、製品の稼働率を高めることで収益性と資源効率を同時に向上させるしくみです。

また、「製品を所有ではなく使用の形で提供する」点では、PaaS(モノのサービス化)にも一部通じます。

日本では、カーシェア(例:タイムズカー)やシェアサイクル(例:ドコモ・バイクシェアなど)、シェアオフィス(例:WeWork、いいオフィスなど)といった取り組みが広がっています。

たとえば、シェアリングエコノミーによって、以下のようなことが可能になります。

| カーシェア | 自動車を必要なときだけ使えるようにすることで、 自家用車の保有台数を抑制し、 稼働率を高めることができる |

|---|---|

| シェアサイクル | 移動に伴うCO₂排出の削減や、 都市の交通渋滞緩和に貢献 |

| シェアオフィス | 空いているスペースを複数の利用者が 共有することで、 不動産資源の有効活用や柔軟な働き方が可能になる |

このように、使われていない資源を可視化し、共有によって新たな価値を生み出すことが、シェアリングエコノミーの核心にあります。

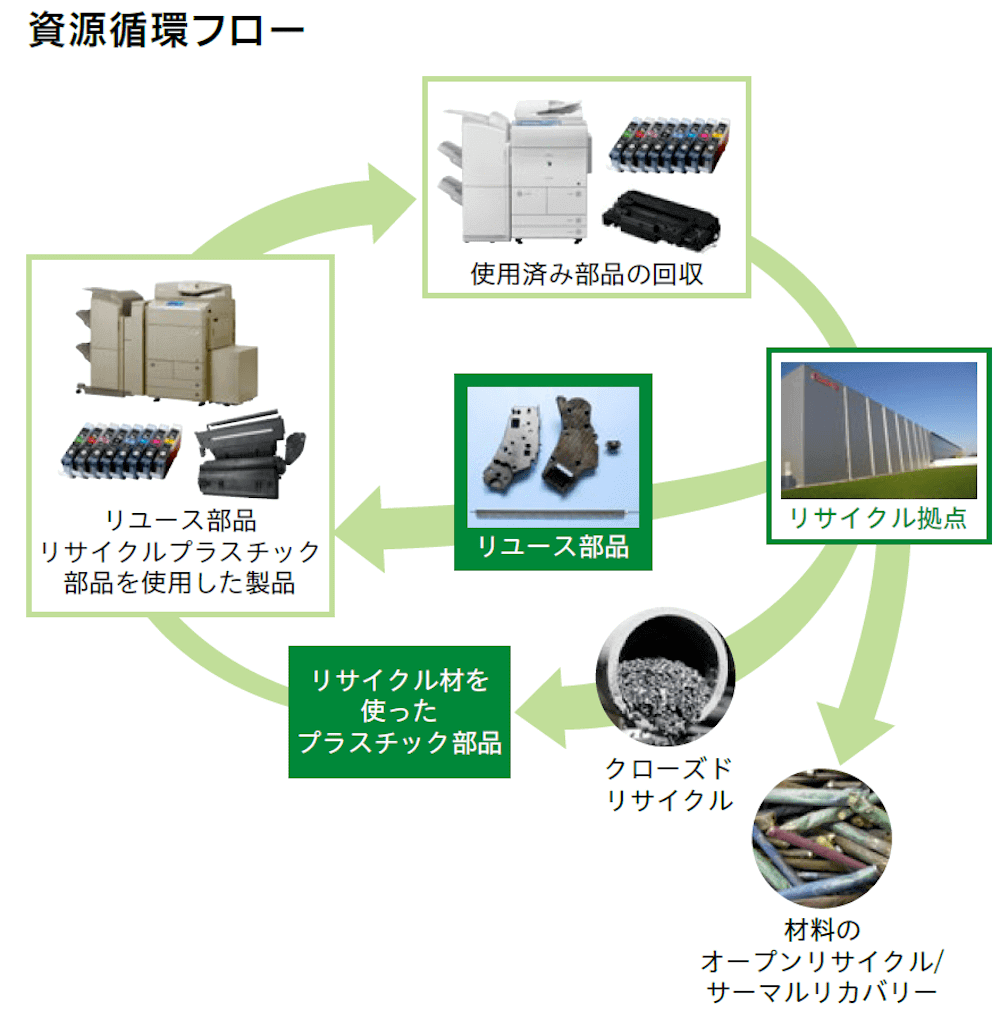

図⑨は、キヤノンが実践する「製品 to 製品」の資源循環フローを示しています。複合機などのオフィス機器において、使用済み製品を分解・洗浄・再組立して新製品として再利用するリマニュファクチュアリングの仕組みを確立し、過剰生産を回避しています。

この仕組みは、図④で示された「製品寿命の延長」「資源の回収とリサイクル」「原材料の循環」といった複数のビジネスモデルにまたがる実践例です。

リマニュファクチュアリングとは、回収した使用済みの複合機を一度分解し、洗浄と清掃を行った上で、再度新しい機器を生産するという技術です。使用済み機器から回収した部品のうち、再利用可能なものは洗浄・整備のうえリユース部品として再活用されます。また、使えない部品はリサイクル材としてプラスチック原料や金属資源に再生され、新たな部品製造に活かされます。これにより、資源の使用量を削減しながら製品の安定供給を可能にしています。

すでに90%以上のリユース率を達成しており、将来的にはさらなるリユース率の向上が期待されています。

トヨタ自動車は、サーキュラーエコノミーの実現に向けて 「電池3R(Reduce・Rebuilt/Reuse・Recycle)」 を推進しています。

| 取り組み内容 | 概要 |

|---|---|

| Reduce(リデュース) | 省資源・長寿命の電池開発を推進。 リチウムイオン電池のエネルギー密度向上や低温下での充電効率改善により、廃棄物発生を最小限に抑制。 |

| Rebuilt・Reuse(リビルト・リユース) | 使用済み車載電池を再組立し車両用に再利用。 さらに、定置用蓄電池システムとして再活用。JERAや東電HDと連携し、大容量システムを開発。 |

| Recycle(リサイクル) | 北米でRedwood Materials社・Cirba Solutions社と協業。 使用済み電池から最大95%の重要鉱物を抽出し、正極材や銅箔としてサプライチェーンに還元。 |

さらに、トヨタは「第7次環境取組プラン」の中で、2025年までに日本・米国・欧州・中国・アジアの5地域で電池3Rの運用を開始することを掲げています。電池リサイクル網の拡充や回収体制の強化を通じて、電動車の普及を支える持続可能な社会基盤の整備に貢献する狙いです。

このように、トヨタの電池3Rは単なる資源再利用にとどまらず、技術革新・グローバル連携・社会基盤づくりを包括した取り組みとして、サーキュラーエコノミーの具体的実践例といえます。

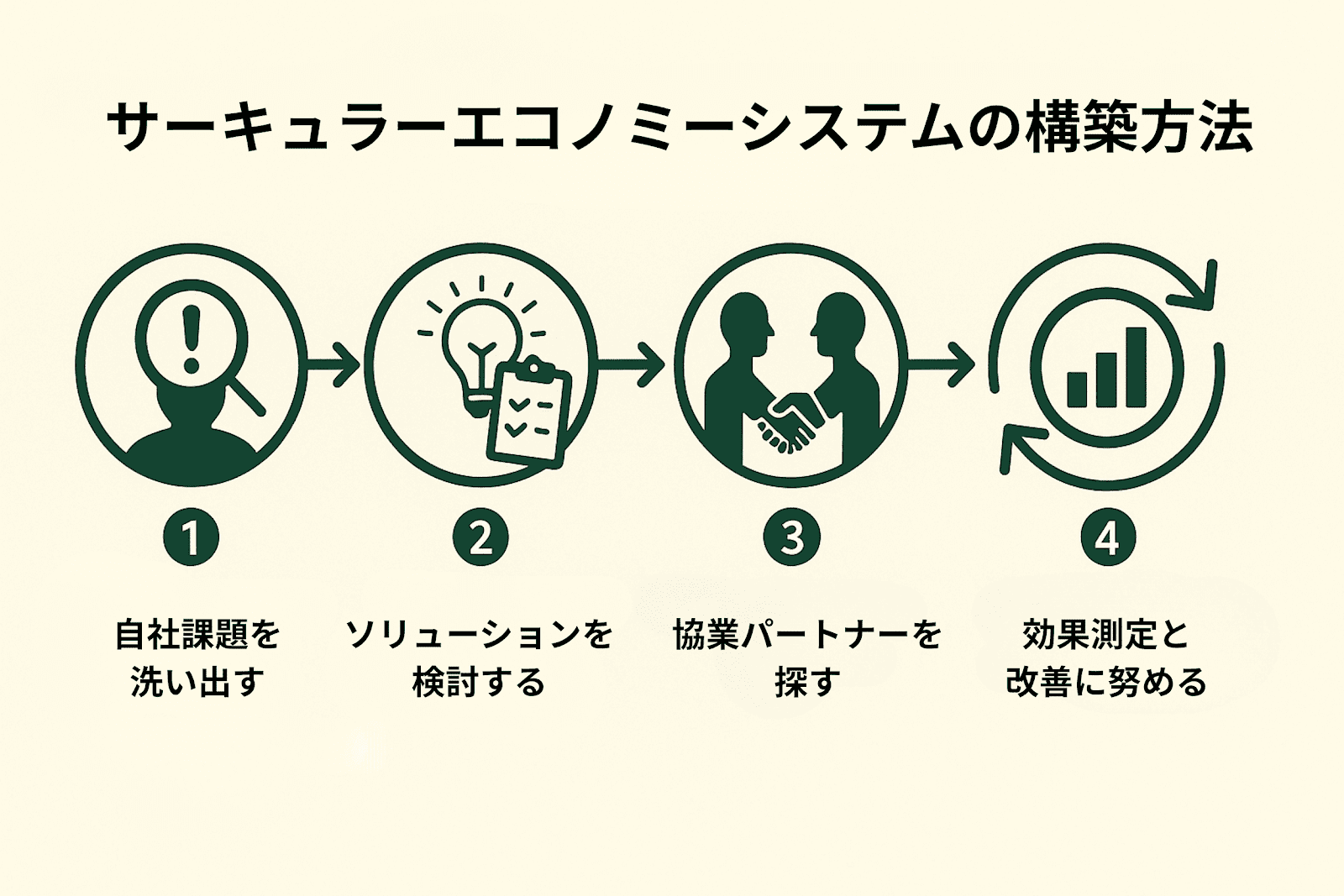

サーキュラーエコノミーへの移行を目指しても、「どこから手をつけてよいか分からない」という声は少なくありません。実際に循環型の仕組みを構築するには、自社の現状把握から改善の実行、効果検証に至るまでの段階的な取り組みが必要です。

この章では、サーキュラーエコノミーシステムを企業が実装していくための5つの基本ステップを紹介します。

サーキュラーエコノミーを実現する第一歩は、自社の現状を客観的に把握し、課題を具体化することです。

現在の事業活動がどのように循環型経済の構築を妨げているのかを見極めることで、改善すべき工程やプロセスが明らかになります。表⑩に示すように、課題の洗い出しには以下のような観点が有効です

表⑩ サーキュラーエコノミーの実現に向けた課題の洗い出し方

| 排出量・廃棄量の数値化 | 二酸化炭素排出量や廃棄物の量を定量的に把握する |

|---|---|

| 生産工程の見直し | 原材料の使用状況や製品設計、生産プロセスを再評価する |

| サプライチェーンの分析 | 原材料の調達先や製品流通の過程も含めて環境負荷を評価し、改善点を洗い出す |

課題を具体化することで、どの工程やプロセスを改善すべきかが明らかになり、持続可能な経済活動への移行をスムーズに進められます。

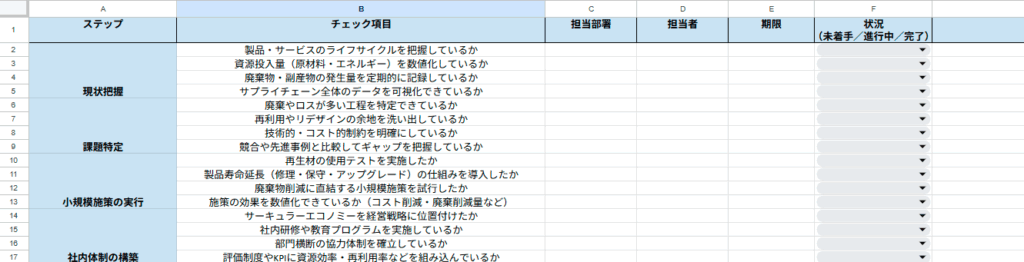

また、当サイトではサーキュラーエコノミーを実務に落とし込むための「サーキュラーエコノミーチェックリスト」を配布しています。Googleスプレッドシート形式で用意しているため、自社用にコピーしてすぐに利用可能です。必要に応じて項目を追加・編集し、自社の実態に合わせてカスタマイズしてください。

コピーしたシートでは、進捗を「未着手/進行中/完了」といったステータスで管理できます。

さらに担当部署や担当者、期限を入力することで、部門横断の取り組みや改善点を見える化でき、ガントチャートやダッシュボード化とも組み合わせやすくなります。

自社課題を特定したら、次に行うべきはそれを解決するためのソリューション(対策)の検討です。

ここでは、単に「良さそうな施策」を選ぶのではなく、自社の事業規模や予算、組織体制に適した導入計画を立てることが重要になります。

特に以下の3つの観点を意識して検討を進めます。

このステップでは、「自社にとって現実的で持続可能な仕組みとは何か」を軸に判断することが、後の実行段階での失敗や過剰投資を防ぐポイントになります。

サーキュラーエコノミーは自社だけで完結できるものではありません。

技術・知識・インフラなどのリソースを補完する協業パートナーの存在が、実現の鍵を握ります。

特に、異業種との連携により新たな価値創出や循環の仕組みづくりが可能になることから、業種の枠を超えた協業が推奨されます

業種の枠組みを超えた協業パートナーを見つけることで、自社だけでは困難なシステムの構築が可能となるでしょう。

どんなに優れた取り組みであっても、成果を測定し、必要に応じて改善していく仕組みがなければ継続的な価値は生まれません。

サーキュラーエコノミーの構築においても、定期的な効果測定とプロセスの見直しが欠かせません。

表⑪に示すとおり、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)はその基本的な枠組みです。

表⑪ PDCAサイクルについて

| 計画(Plan) | 測定結果を基に目標を再設定し、新たな戦略を計画 |

|---|---|

| 実行(Do) | 計画に基づいて改善策を実行 |

| 評価(Check) | 再び効果測定を行い、改善策の効果を確認 |

| 改善(Act) | 必要に応じてさらに改善策を実行 |

このサイクルを継続的に回すことで、取り組みを形式だけで終わらせず、現場に根づいた循環型経営へと深化させることが可能になります。

サーキュラーエコノミーシステムを構築するうえで重要なのは、課題を一度解決して終わりにするのではなく、継続的に見直しと改善を行う仕組みを整えることです。資源循環の分野は、技術革新や規制強化、市場動向の変化によって環境が大きく変わるため、固定化された解決策では対応しきれない場合があります。そのため企業や自治体には、次のようなアプローチが求められます。

| 取り組み方法 | 目的 |

|---|---|

| 定期的な課題レビュー | リサイクル率や資源回収量などを測定し、現状を可視化することで改善点を把握する。 |

| PDCAサイクルの導入 | 計画・実行・評価・改善を繰り返し、課題解決を継続的に進める。 |

| 外部との協働 | 研究機関やスタートアップと連携し、自社だけでは解決できない技術課題に対応する。 |

| ステークホルダーの参画 | 消費者や取引先の声を反映させ、実効性の高い改善を推進する。 |

こうした仕組みを持続的に運用することで、サーキュラーエコノミーは単なる一時的な取り組みに留まらず、社会や企業活動全体の競争力強化につながる長期戦略となり得ます。

サーキュラーエコノミーの実現は地球環境の持続可能性を維持する上で重要なだけでなく、企業が持続的に成長していくための戦略的な選択でもあります。その実現には、製品設計からサプライチェーンの見直し、協業、効果測定に至るまで、多段階の取り組みが求められますが、中長期的には設備投資以上の価値を企業にもたらす可能性があります。

新たなビジネスチャンスの創出や資源・コストの最適化、ブランド価値の向上など、サーキュラーエコノミーは単なる環境対策ではなく、企業競争力の源泉となり得る取り組みです。

今後の社会や市場の変化を見据え、循環型の思考を企業活動にどう組み込んでいくかが、未来の持続可能性と成長の鍵を握っています。

サーキュラーエコノミーは、どこかの一社が完成させるものではなく、社会全体で育てていく未来志向の取り組みです。今できる一歩から、循環型の価値づくりを始めていきましょう。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。