\当サイトおすすめNo.1サイト/

環境に配慮した取り組みとして広く知られる「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」と、近年注目を集める「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」。似ているようにも見えるこの2つには、どのような違いがあるのでしょうか。

実は、サーキュラーエコノミーと3Rはそれぞれ補完しあう関係であり、両者の考え方を併せて活用することで、製品の設計や流通、回収、再利用に至るまで、一貫した循環型の仕組みを構築することが可能となります。では、企業や社会が目指すべき循環型の仕組みとは、どのような姿なのでしょうか。

この記事では、サーキュラーエコノミーと3Rの違いを中心に、その事例やビジネスモデルについても解説します。

ここでは、サーキュラーエコノミーと3Rの基本的な考え方と、その違いや関係性について解説します。

サーキュラーエコノミーと3Rは一見似たような概念に見えますが、対象とする範囲や目標には明確な違いがあります。

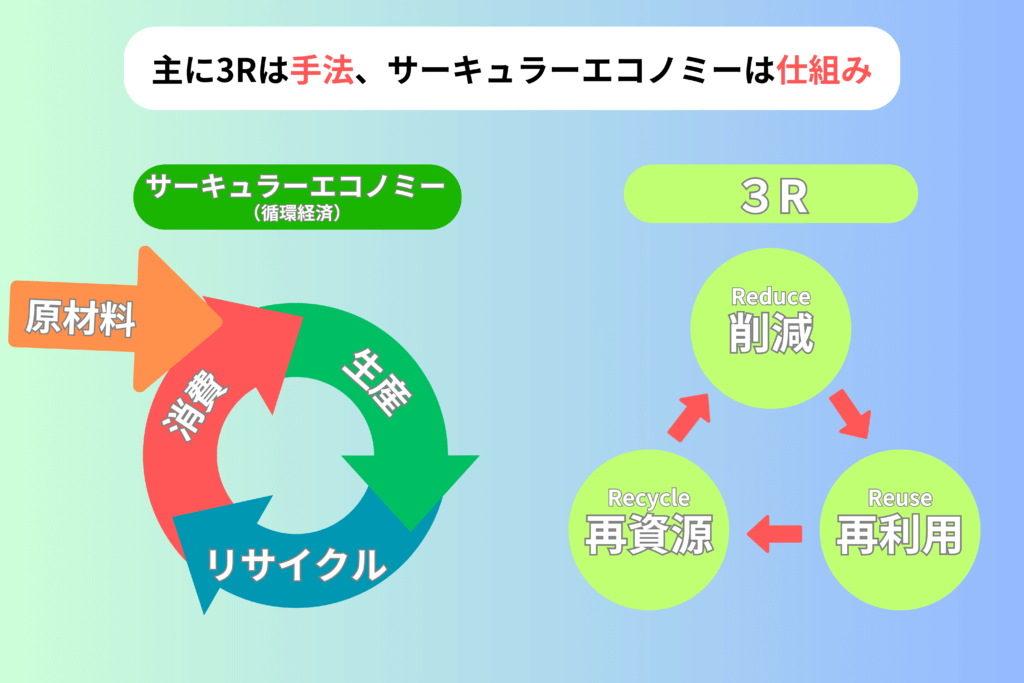

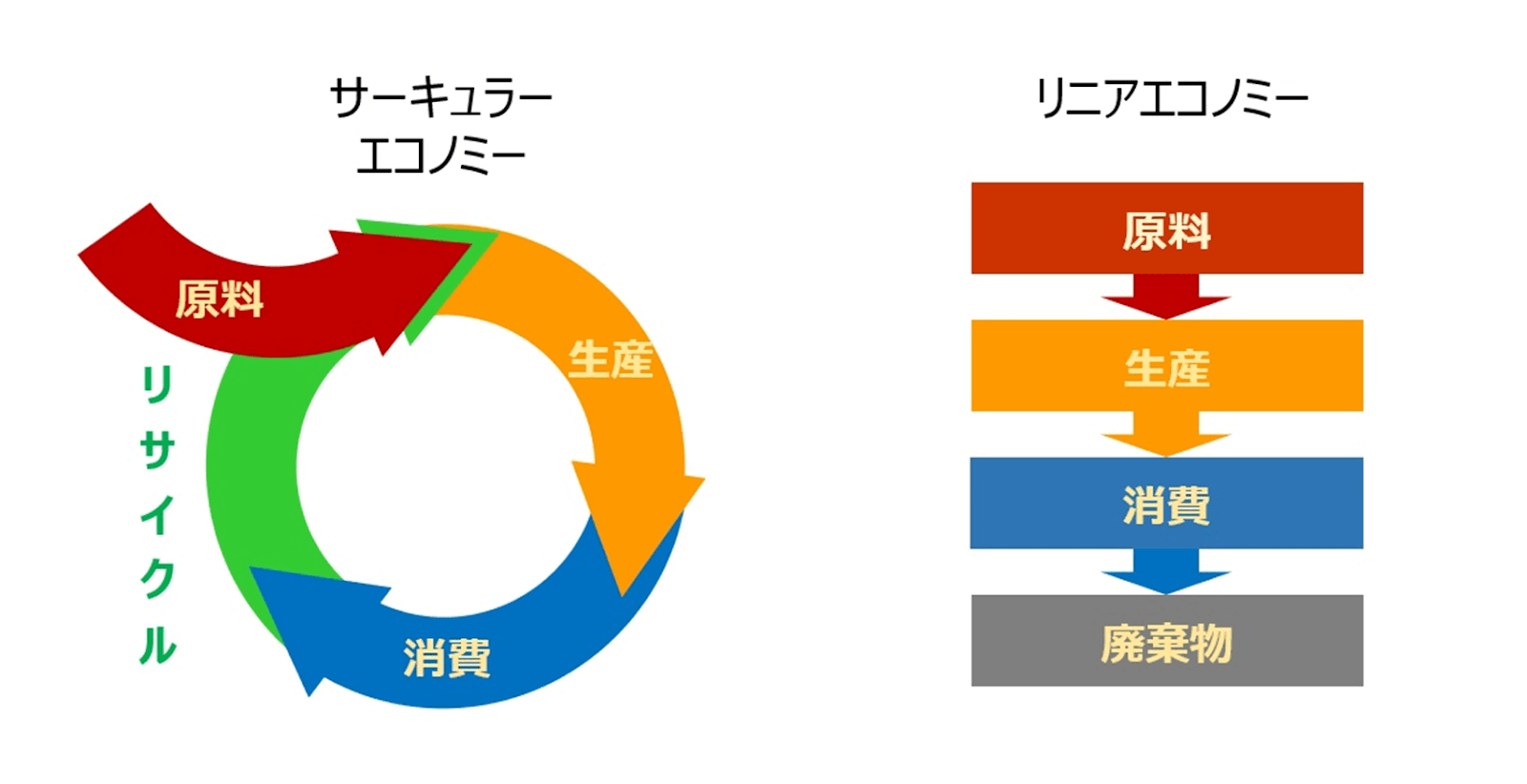

図①は、3Rが「Reduce(削減)・Reuse(再利用)・Recycle(再資源化)」という個別の行動や施策であるのに対し、サーキュラーエコノミーがより大きな経済の仕組み全体を指していることを示しています。

より具体的には、次の表のように、それぞれの取り組みの「手法の範囲」と「最終目標」が異なります。

表①サーキュラーエコノミーと3Rの違い

| サーキュラーエコノミー | 3R | |

|---|---|---|

| 手法の範囲 | 経済全体の設計、製造、消費、廃棄、再利用など幅広いアプローチ | 廃棄物削減と再資源化に焦点を当てた局所的な取り組み |

| 目標 | 資源の循環利用を前提に、廃棄物をゼロにする | 廃棄物の発生を抑え、資源の有効活用と環境負荷の軽減を図る |

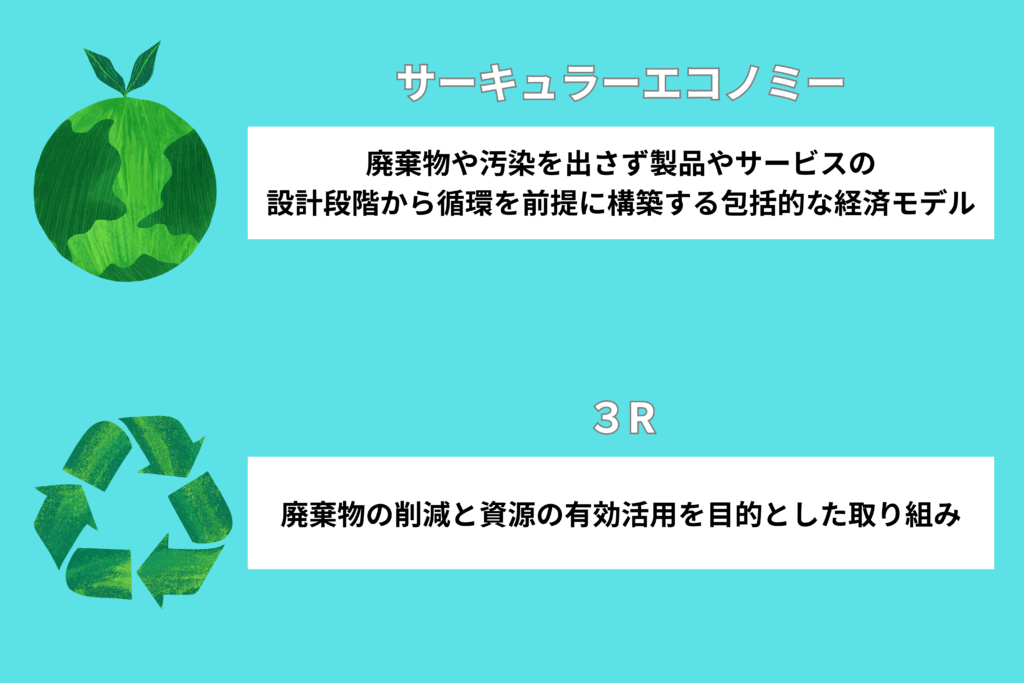

サーキュラーエコノミーは、経済の設計段階から廃棄物や汚染を出さないことを前提とした包括的なモデルです。

一方で、3Rはすでに存在する製品や資源に対して、どのように再利用・削減・再資源化していくかという“手法”に焦点を当てた取り組みです。

図②では、サーキュラーエコノミーが「汚染や廃棄物を出さない設計段階からの構築」として捉えられている一方、3Rは「廃棄物の削減と資源の有効活用」が目的であることが示されています。

3Rは廃棄物の削減と資源の有効活用を目的とした取り組みです。すでに発生した廃棄物への対処に重点を置いた手法であり、サーキュラーエコノミーを構成する要素のひとつとしても重要な役割を果たします。

表② 3Rの取り組み

| 3R | 意味 |

|---|---|

| リデュース | 廃棄物を減らすこと |

| リユース | 繰り返し使うこと |

| リサイクル | 資源を再生利用すること |

以下に、それぞれの内容と具体的な事例を紹介します。

リデュースとは、廃棄物を減らすことであり、資源や製品の消費量を抑えることや生産中に発生する廃棄物を減少させる取り組みです。

主な取り組みとして、マイバッグの普及や包装・梱包形態の簡素化による廃棄物の減少、製品の耐久性向上による使用期間の延長などがあります。

日本ハムでは主力ウインナー商品の包装形態を従来の巾着型からエコ・ピロへ変更することで宝蔵資材重量を28%削減しました。

【日本ハム「容器包装プラスチックの使用量削減」https://www.nipponham.co.jp/csr/environment/recycle/challenge.html(2025年7月18日閲覧)】。

リユースとは、使用済みの製品や部品を廃棄せず再利用することで資源を有効活用する取り組みです。

具体例として、廃棄予定の家電を修理して新品同様の状態にして販売するリユース家電や、使用済みの古着を回収・クリーニングして再販するユーズド衣料品の取り組みが挙げられます。これらの活動により、廃棄物の削減と資源の持続可能な利用が促進されます。

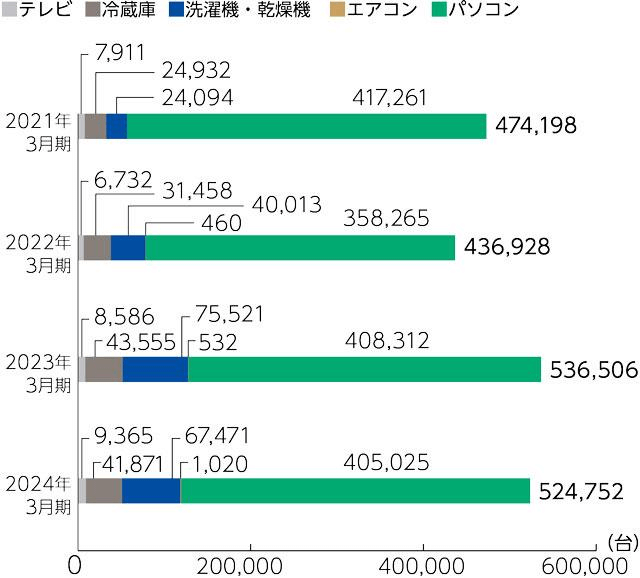

ヤマダホールディングスグループでは、家電の買い取りから再商品化、販売までを一貫して行うリユース家電の流通網を構築しています。リユースセンターでは、機能チェック、クリーニング、修理などを行い、販売時には最大24カ月の保証を付けることで、安心して購入できる体制を整えています【ヤマダホールディングス「リユース・リサイクル事業」https://www.yamada-holdings.jp/csr/csr302.html(2025年7月18日閲覧)】。

2024年3月期には、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・パソコンをあわせて約52万台のリユース家電を販売しています(図④)。

リサイクルとは、使用済みの製品を回収し、資源として再利用して新たな製品を作る取り組みを指します。主に廃棄物を減らし、資源を効率的に活用することを目的としています。

身近な例としては、使用済みプラスチックを原料として作られる衣料品や、リサイクルペットボトル、再生プラスチック容器などが挙げられます。これにより、新規資源の採取量を抑えるだけでなく、廃棄物の削減や環境負荷の軽減に貢献します。

図⑤ JAL・日本製紙による紙コップ to 紙コップ水平リサイクル

【画像出典】https://press.jal.co.jp/ja/release/202405/008087.html(2025年7月18日閲覧)

JALと日本製紙グループは、2022年12月より「紙コップ to 紙コップ」プロジェクトを実施しています。機内で使用された紙コップを分別回収し、再生古紙パルプを約25%含む再生紙コップとして再利用するもので、使用済みの製品を再び同じ種類の製品に生まれ変わらせる「水平リサイクル方式」を採用しています。この方式による機内提供は国内初の試みとして注目を集めています(図⑤)【日本航空「“紙コップto紙コップ”水平リサイクルの取り組みを開始」https://press.jal.co.jp/ja/release/202405/008087.html(2025年7月18日閲覧)】。

サーキュラーエコノミーの基本的な考え方は、イギリスのエレン・マッカーサー財団が提唱する「3原則」に集約されています。これは持続可能な循環型経済を構築するための指針であり、世界的に広く参照されています。

表③ エレン・マッカーサー財団によるサーキュラーエコノミーの3原則

| 廃棄物と汚染をなくす | liminate waste and pollution |

|---|---|

| 価値の高い製品や材料を循環させる | Circulate products and materials |

| 自然を再生する | Regenerate nature |

3原則に基づいて構築された循環経済は、環境汚染や環境破壊、資源枯渇などといった課題の克服を通じて、持続可能な経済システムの確立を目指すものです。

現在では多くの企業で3原則を取り入れたサーキュラーエコノミーを推進していますが、その捉え方や重点には国や地域によって違いが見られます。以下では、日本と海外におけるサーキュラーエコノミーの定義とアプローチの違いについて見ていきます。

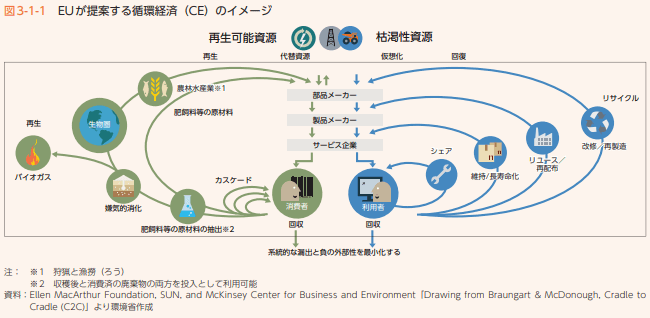

EUでは、「資源をより賢く、より持続可能な方法で利用すること」がサーキュラーエコノミーの中心に据えられており、持続可能な成長のための重要な戦略として位置づけられています(図⑥)。

EUは「新循環経済政策パッケージ(New Circular Economy Action Plan)」を策定し、サーキュラーエコノミーを推進しています【出典:IGES『EU新循環経済政策パッケージ概要』https://www.iges.or.jp/jp/pub/eu新循環経済政策パッケージ概要/ja(2025年7月18日閲覧)】。

また、環境省によれば、EUはサーキュラーエコノミーの定義について以下のように述べています。

EUにとって持続可能な成長を確実にするためには、我々は我々の資源をより賢く、より持続的な方法で利用しなければならない」、「多くの天然資源に限りがあり、それらを使用していくのに環境的にも経済的にも持続可能な方法を見出さなくてはならない。それらの資源を最適な方法で利用することは、ビジネスの経済的利益でもある

EUでは、世界人口の増加や経済成長に伴う課題として、資源消費量の増加や資源需給の逼迫(ひっぱく)する将来を見据えて従来の産業の在り方を見直すことで新たなビジネスチャンスや持続的な体制の構築を目指しています。

【参考動画】IDEAS FOR GOOD「【サーキュラーエコノミー】ヨーロッパ在住者が見る、オランダ・フランス・ドイツ・英国のサステナビリティ最前線」

中国では、サーキュラーエコノミー(循環経済)は国家戦略の一環として明確に位置づけられており、その定義や取り組みは「資源の安全保障」や「カーボンニュートラルの実現」といったマクロな政策目標の達成と強く結びついています。

2021年に発表された「第14次5カ年規画」では、各種資源の利用率向上、産業廃棄物の再利用、中古商品の流通体制強化などが重点施策として掲げられています【日本貿易振興機構(JETRO)「中国、循環経済の発展に関する第14次5カ年規画を発表」(https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/89bde6227de38353.html、2025年7月18日閲覧)】。

日本国内におけるサーキュラーエコノミーは、環境省が以下の内容を定義しています。

従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。

参考:環境省 令和3年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」2節 循環経済への移行

日本国内におけるサーキュラーエコノミーの取り組みは、環境保全と経済成長の両立を目指すものであり、地域や産業の特性に応じた独自モデルが展開されています。

図⑦では、サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの資源の流れを視覚的に示しています。

サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの違いは、廃棄物に対する考え方において顕著です。

一方、表④では、それぞれの経済モデルにおける「廃棄物に対する考え方」「資源の使い方」「製品設計の考え方」について、より具体的に比較しています。

表④ サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの比較表

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 廃棄物に対する考え方 | 資源の一部と捉えて再活用 | 最終的に廃棄されるもの |

| 資源の使い方 | 何度も再利用して循環させる | 一度きりの利用が前提 |

| 製品設計の考え方 | 再利用・再資源化を考慮して設計 | 廃棄までの効率重視 |

リニアエコノミー(直線型経済)とは、資源を調達し、製品を生産・消費した後、廃棄するという一方向の流れで成り立つ経済モデルです。廃棄物は処分するものとして扱われ、再利用や資源の循環といった視点は重視されていません。

一方、サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、製品の設計段階から再利用やリサイクルを前提にし、廃棄物の発生自体を最小限に抑える仕組みです。

今後は、リニア型から循環型への移行が求められており、その背景には「廃棄する経済」から「活かす経済」への価値観の転換があります。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルはいずれも持続可能な社会の実現に向けた重要な概念ですが、その焦点やアプローチは異なります。

| 項目 | サーキュラーエコノミー | カーボンニュートラル |

|---|---|---|

| 定義 | 資源を循環利用し、廃棄物を最小化する経済モデル | 温室効果ガス排出を全体としてゼロにする考え方 |

| 主な焦点 | 資源効率・廃棄物削減 | CO₂削減・気候変動対策 |

| 手法 | 再利用、修理、リサイクル、リデザイン、循環型ビジネスモデル | 再エネ導入、省エネ推進、カーボンプライシング、吸収源活用 |

| 関連政策 | 循環型社会形成推進基本法、資源循環関連政策 | パリ協定、地球温暖化対策推進法 |

| ゴール | 資源を無駄にしない持続可能な社会 | 気候変動を抑制し、排出実質ゼロを実現 |

| 相互関係 | 資源循環を通じて間接的にCO₂削減にも貢献 | 排出削減の過程で循環的な仕組みを活用することで効果が高まる |

両者は異なる切り口を持ちつつも、相互に補完し合う関係にあります。たとえば、循環型設計やリサイクルの促進は資源効率の向上と同時に排出削減にもつながり、結果的にカーボンニュートラルの達成を後押しします。

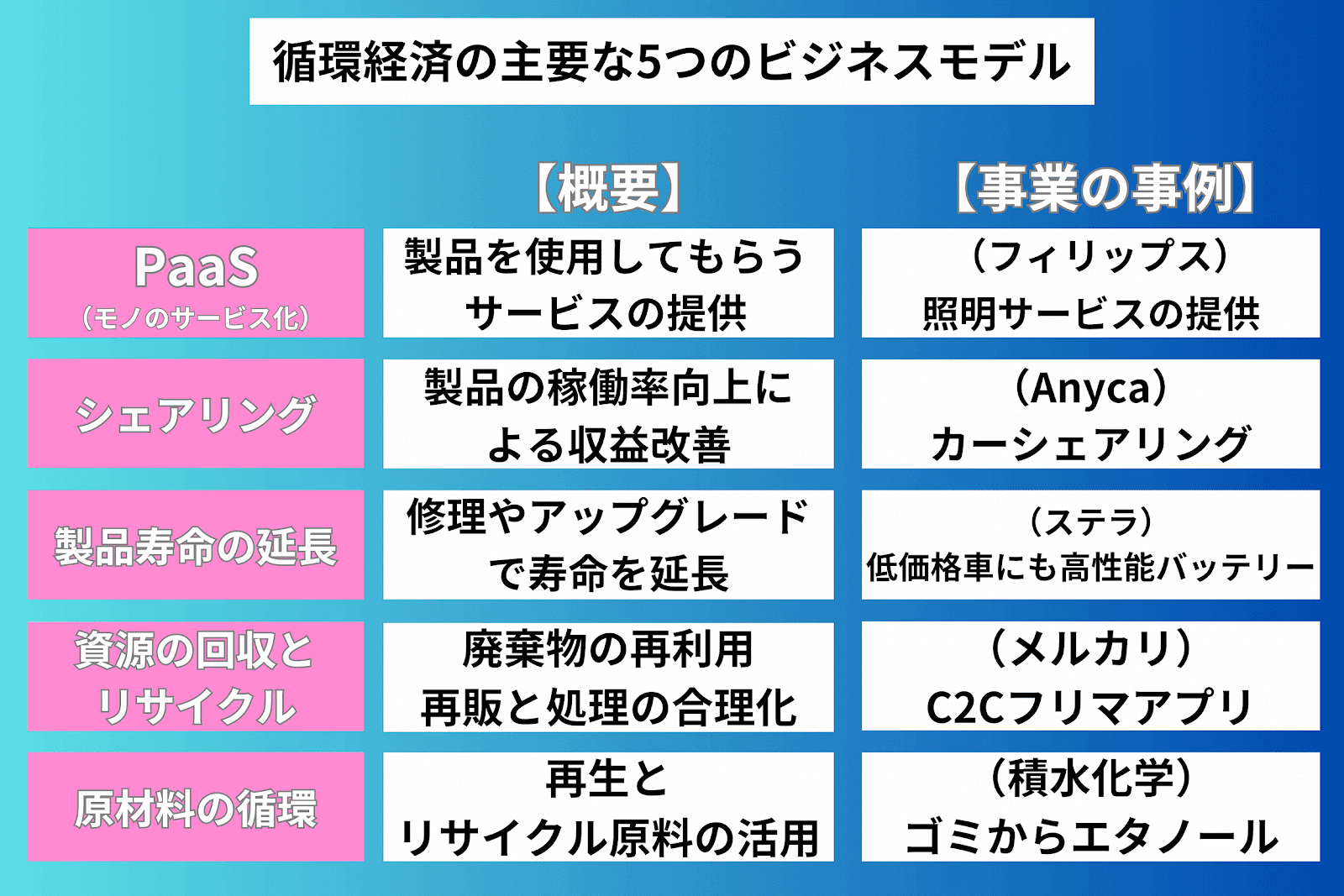

サーキュラーエコノミーには、アクセンチュア株式会社が提唱した5つのビジネスモデルがあります。

同社は、「無駄を富に変える」という視点から、従来の経済活動における“無駄”の概念を再定義し、循環型経済の枠組みを整理しました。

図⑧は、そのビジネスモデルをもとに事例とともに整理したものです。各モデルは単独で使われるとは限らず、実際の企業活動では複数のモデルを組み合わせて展開されることが多い点も重要です。

以下では、この5つのビジネスモデルそれぞれの特徴と具体例について、もう少し詳しく見ていきましょう。

シェアリング・プラットフォームは、「必要なときにだけ使う」という考え方に基づいたサービスです。具体的な例として、以下のような取り組みがあります。

表⑤ シェアリング・プラットフォームの一例

| カーシェアリング | 車両を個人で所有するのではなく、必要なときに共同で使用するサービス |

|---|---|

| シェアオフィスやコワーキングスペース | オフィス空間を複数の利用者が共有することで、スペースの効率的な利用を実現 |

| レンタルサービス | 家具や家電、衣類などを短期間で貸し出すことで、物の使い捨てを防ぐ |

たとえば、1台の車を複数の利用者がシェアすれば、生産コストや資源消費を抑えることができます。シェアしたい消費者が増加すれば、企業や消費者などにも新たなビジネスチャンスが生まれ、さらに製品の使用効率がアップします。

循環型サプライチェーンは、100%再生可能な原材料やエネルギーを活用し、資源の効率的利用とコスト削減を目指すビジネスモデルです。環境負荷の軽減や持続可能なサプライチェーンの構築にも貢献します。

表⑥ 循環型サプライチェーンの一例

| 再生可能エネルギーの利用 | 工場や店舗にソーラーパネルを設置することで、自然エネルギーを活用する |

|---|---|

| リサイクル素材の活用 | 廃プラスチックやリサイクル金属を原材料として再利用し、新製品を生産する |

| 資源循環型の取引 | サプライチェーン全体で廃棄物ゼロを目指し、余剰資源を他の産業に提供する |

たとえば、工場や店舗などにソーラーパネルを設置することで、再生可能エネルギーを得られ、資源消費量を抑制できます。

PaaS(Products as a Service)は、製品を「必要な時に利用できるサービス」として提供するビジネスモデルです。所有に代わる新しい消費スタイルを提案し、資源の効率的な利用と環境負荷の軽減を目指します。シェアリング・プラットフォームとの違いは、仕組みや利用期間などにあります(表⑦)。

表⑦ PaaSとシェアリング・プラットフォームの違い

| PaaS | シェアリング・プラットフォーム | |

|---|---|---|

| 仕組み | 提供企業が製品の所有権を 持つのが一般的 | 利用者間の共有を仲介する |

| 利用期間 | 長期が多い | 短期が多い |

PaaSは長期間の専用利用が一般的で、利用者が製品を所有しているような感覚に近いモデルです。

製品寿命の延長は、耐久性の向上や使用済み製品の再利用を通じて、製品のライフサイクルを延ばすことを目指すビジネスモデルです。資源の効率的な利用や環境負荷の軽減につながり、製品寿命を延長することで、再販や新たな価値創出も可能になります。

以下にその具体例を示します。

表⑧ 製品寿命の延長の一例

| 修理 | 故障部分を修理して再使用可能にする |

|---|---|

| アップグレード | 最新機能や性能を追加し、価値を向上させる |

| 再製造 | 部品を交換して製品を新しくする |

| 再販 | 修理・再製造した製品を市場で再び販売する |

たとえば、洗濯機や冷蔵庫などの耐久家電を企業が回収し、修理や性能向上を施して再販すれば、消費者は低コストで高品質な製品を入手できるというメリットがあります。製品寿命が延長すれば、廃棄物の排出量を減らせる効果があり、資源や原材料の使用量を抑えられます。

回収・リサイクルは、これまで廃棄物として処理されていたものを回収し、再資源化によって新たな製品を製造することを前提にしたビジネスモデルです。回収・リサイクルの仕組みには、以下のようなものがあります(表⑨)。

表⑨ 回収・リサイクルの一例

| 仕組み | 具体例 |

|---|---|

| 使用済み製品の回収 | 使用済みペットボトルを回収し、 再生プラスチックを製造する |

| 製造工程の廃棄物の再利用 | 食品工場で発生する廃棄物を バイオ燃料や飼料に転換する |

| 新製品の製造 | 廃車の金属部品をリサイクルして 新車の製造に利用する |

廃棄物の削減と資源の再利用を通じて、持続可能な生産・消費システムの構築に貢献します。

サーキュラーエコノミーは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の実践を土台としながら、製品の設計段階から廃棄後の資源循環までをビジネスモデルとして組み込むことに特徴があります。

ここでは、企業が循環の仕組みを自社内あるいはパートナーと共に構築している事例を紹介します。

株式会社セブン&アイ・ホールディングスと日本コカ・コーラ株式会社は、グループ店舗で回収した使用済みPETボトルを100%再利用し、再び飲料ボトルとして製品化する完全循環型リサイクル(ボトルtoボトル)を構築しました。

この取り組みは、店舗・消費者・リサイクラー・メーカーが連携する「地域内資源循環」の好例といえます。

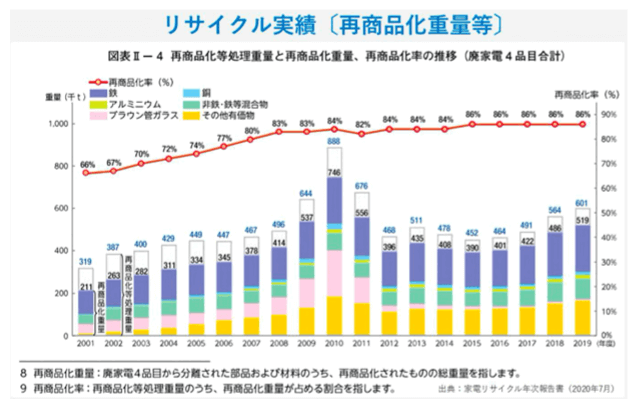

2001年4月に施行された家電リサイクル法に基づき、家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)の回収・リサイクルが義務付けられています。

製造事業者などがリサイクル技術の向上や環境に配慮した設計指針の取り決めなどに取り組んだことにより、家電リサイクル率(再商品化率)が向上しています。

これは、単なる「リサイクルの努力」にとどまらず、製品設計と処理工程の最適化によって循環性を高めた好例です。

株式会社ブリヂストンは、使用済みタイヤから再生カーボンブラックを熱分解により回収し、新たなタイヤの原材料に再利用しています。

さらに、すり減ったタイヤを再生ゴムで補修するリトレッド技術を活用することで、タイヤ1本あたりの資源使用量を最大50%削減、CO₂排出量を48%削減できると試算されています。

製品の再利用だけでなく、環境インパクトの数値化と継続的改善に取り組んでいる点が、サーキュラーエコノミーの実践といえます。

サーキュラーエコノミー(循環経済)に取り組むことで、企業や社会にとってさまざまなメリットが得られます。主な利点は、以下の5つに整理できます。

サーキュラーエコノミーによって、製造過程や廃棄物処理で発生する二酸化炭素(CO₂)の排出量を大幅に抑制する手段として注目されています。

カーボンニュートラルへの貢献は、以下のような具体的な取り組みによって実現されています。

表⑩ サーキュラーエコノミーがカーボンニュートラルに貢献する取り組みと具体例

| 取り組み | 具体例 |

|---|---|

| 再生可能素材の利用 | ペットボトルのリサイクル素材を用いた新製品の製造 |

| 製造過程での排出削減 | 自動車業界が車両のリサイクル部品を増加 |

| 廃棄物の再利用 | 食品廃棄物からバイオエネルギーを生成 |

| サプライチェーン全体の最適化 | ロジスティクスでの電動車両導入や輸送距離の短縮 |

製品のライフサイクル全体で資源を効率よく活用することで、新たな資源採取や廃棄に伴う炭素排出を抑えることができます。

サーキュラーエコノミーの仕組みにより、廃棄物を再資源化し活用することで、天然資源の使用をおさえることができます。

たとえば、以下のような取り組みが挙げられます(表⑪)。

表⑪ 資源節約に向けた具体的な取り組み事例

| 取り組み事例 | 具体例 |

|---|---|

| リサイクル素材の活用 | ・使用済みペットボトルの回収 ・リサイクルプラスチックの製品化 |

| 廃材の再利用 | ・コンクリートや木材の廃材を再資源化 |

| 食品廃棄物の資源化 | ・食品廃棄物を肥料やバイオエネルギーとして再利用・農業やエネルギー分野での活用促進 |

こうした取り組みにより、資源の枯渇リスクを軽減するとともに、調達コストや廃棄物処理費用の削減も可能となります。

サーキュラーエコノミーは、製品の再利用やリサイクルの促進、製造工程での温室効果ガス削減などを通じて、SDGs(持続可能な開発目標)の複数の項目に貢献できます。

特に、持続可能な製品設計やリサイクル技術の進展は、新たな産業基盤の形成や、「つくる責任・つかう責任(目標12)」の実現につながります。結果として、持続可能な消費と生産パターンの確立を後押しし、地球規模の課題解決に寄与します。

持続可能な社会の実現は世界共通の認識であり、世界各国でサーキュラーエコノミーに取り組んでいます。

廃棄物を再利用した製品や環境配慮型のサービスを提供している企業は、消費者や投資家からの注目を集めやすく、企業イメージの向上や競争力の強化につながります。

サーキュラーエコノミーを含むサスティナブル経営による企業イメージの向上には、以下の記事の内容もお役立ていただけます。

「廃棄物を出さないこと」を前提とするサーキュラーエコノミーでは、製品寿命の延長や資源循環を通じて、新たな市場や雇用の創出も見込まれます。

たとえば、IT機器のリファービッシュ(再整備)製品を提供する企業が新規参入した際にエンジニアなどの人材が必要になれば新規雇用につながります。企業目線では新市場の開拓であり、個人では新規雇用機会の増加となるでしょう。

サーキュラーエコノミーを導入するにあたっては、理念の理解から実践的な経営戦略の策定まで、いくつかの重要な観点があります。以下では、取り組みを進める上でのポイントを整理します。

まず重要なのは、サーキュラーエコノミーの根幹にある「廃棄物を出さない」という理念を十分に理解することです。

これは、単にリサイクルを行うだけでなく、設計段階から廃棄物の発生を抑えることを意味します。。

たとえば、製品を解体しやすくする設計やリサイクル可能な素材の選定などが挙げられます。リサイクルに留まらず、設計段階から廃棄物を最小化し、製品や素材の循環を前提とした取り組みが求められます。

持続的な循環を実現するには、製品設計から回収・再利用までを含む一貫した資源循環サイクルの構築が必要です。

たとえば、再利用できる素材の選定、製造工程の見直し、使用済み製品の効率的な回収ルートの確保などに取り組むことで、実質的に廃棄物を出さない循環サイクルを構築できるでしょう。

リサイクル技術の成熟度、初期投資コスト、法規制の対応、消費者の理解など、企業ごとに課題が異なります。

課題を把握するためにも、まずは自社の事業活動における「資源の流れ」を見える化し、どこに無駄や負担が集中しているのかを把握することが第一歩になるでしょう。その上で、次のような対応が考えられます。

| 課題の種類 | 対応の方向性 |

|---|---|

| 技術的課題 | 研究開発や外部パートナーとの連携を通じて、 新しいリサイクル手法や再資源化の技術を検討する |

| コスト面の課題 | 補助金や税制優遇制度の活用、 共同調達や業界連携によるコスト分散を検討 |

| 規制面の課題 | 環境省や自治体が示すガイドラインを参照しつつ、 専門家の助言を得ながら柔軟に対応する |

| 消費者理解の課題 | 循環型製品やサービスの価値を伝える広報や 啓発活動を強化する |

こうした取り組みは一度で解決できるものではなく、段階的に改善を重ねながら進めることが現実的です。

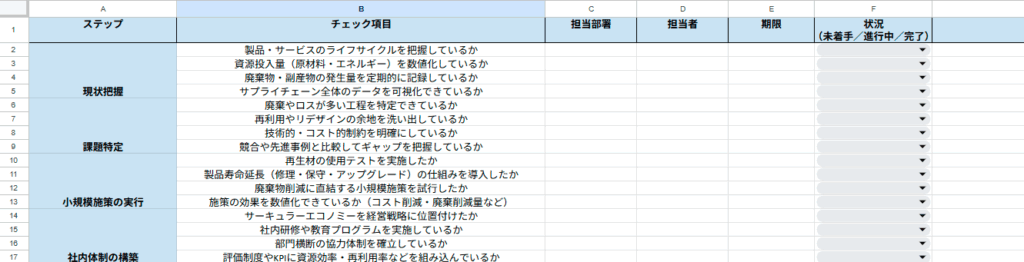

当サイトでは、サーキュラーエコノミーの導入に向けたチェックリストを配布しています。

Googleスプレッドシート形式で用意しているため、自社用にコピーしてすぐに利用可能です。必要に応じて項目を追加・編集し、自社の実態に合わせてカスタマイズしてください。

コピーしたシートでは、進捗を「未着手/進行中/完了」といったステータスで管理できます。さらに担当部署や担当者、期限を入力することで、部門横断の取り組みや改善点を見える化できます。

サーキュラーエコノミーの実践には、社内外のステークホルダーの理解と協力が不可欠です。取り組みの内容や目標を明確にし、効果的に情報共有を行うことで信頼を築きやすくなります。

また、ステークホルダーにとっての具体的なメリット(例:コスト削減やブランド価値の向上)を提示することで、協力の意欲を高められる場合があります。

リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーに移行する際には、明確な目標と戦略に基づいた経営判断が求められます。単に再利用やリサイクルを行うだけでは消費者の購買意欲を喚起できず、収益にもつながりにくくなります。

そのため、以下のような施策を含む計画的な戦略立案が重要です(表⑫)。

表⑫ サーキュラーエコノミー戦略における具体的な取り組み例

| 取り組み | 具体例 |

|---|---|

| 明確な目標の設定 | 具体的かつ明確なKPI策定 |

| 販路の開拓 | オンラインプラットフォームや 環境意識の高い消費者向け専門店舗での販売 |

| 消費者へのアプローチ | 製品に使用されたリサイクル素材の比率や 環境負荷削減効果を具体的に示す広告展開 |

| 製品の差別化 | 製品の耐久性向上や修理可能設計、 使用後の回収サービスの導入 |

| サプライチェーン全体の最適化 | 資源供給企業やリサイクル業者との提携を強化し、 コスト削減と資源循環を目指す |

サーキュラーエコノミーを収益につなげるビジネスとして成立させるためにも、計画的な経営戦略が必須となります。以下の記事では非財務指標KPIについて解説していますので、具体的な経営戦略を構築する際にお役立ていただけます。

本記事では、サーキュラーエコノミーの理念や3Rとの違い、代表的なビジネスモデル、国内企業の先進事例、導入のメリット、そして実践に向けたポイントについて解説してきました。

サーキュラーエコノミーは、単なる環境対策にとどまらず、資源制約や気候変動といったグローバルな課題に対する「新しい経済のかたち」です。

この仕組みを支えるのは、企業による設計と技術革新だけでなく、私たち一人ひとりの選択や行動でもあります。

たとえば、再生素材を使った製品を選ぶこと、長く使える製品を選ぶこと、不要なものを捨てずに循環に戻すこと。

そうした日々の選択の積み重ねが、循環型社会への移行を後押しします。

企業と個人が一体となって、製品の設計・消費・回収・再利用といったプロセス全体を見直していくことが、地球資源への負荷を減らし、持続可能で豊かな未来をつくる第一歩になるのです。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。