\当サイトおすすめNo.1サイト/

サーキュラーエコノミーとは、資源を無駄にせず、製品や素材を長く活用することで廃棄物を最小限に抑える循環型の経済モデルです。従来の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みをさらに進化させ、「廃棄にしないこと」を目指します。本記事では、サーキュラーエコノミーの基本から、従来の概念との違いまで、やさしく解説します。

サーキュラーエコノミーは、日本語で循環経済もしくは循環型経済と訳されます。

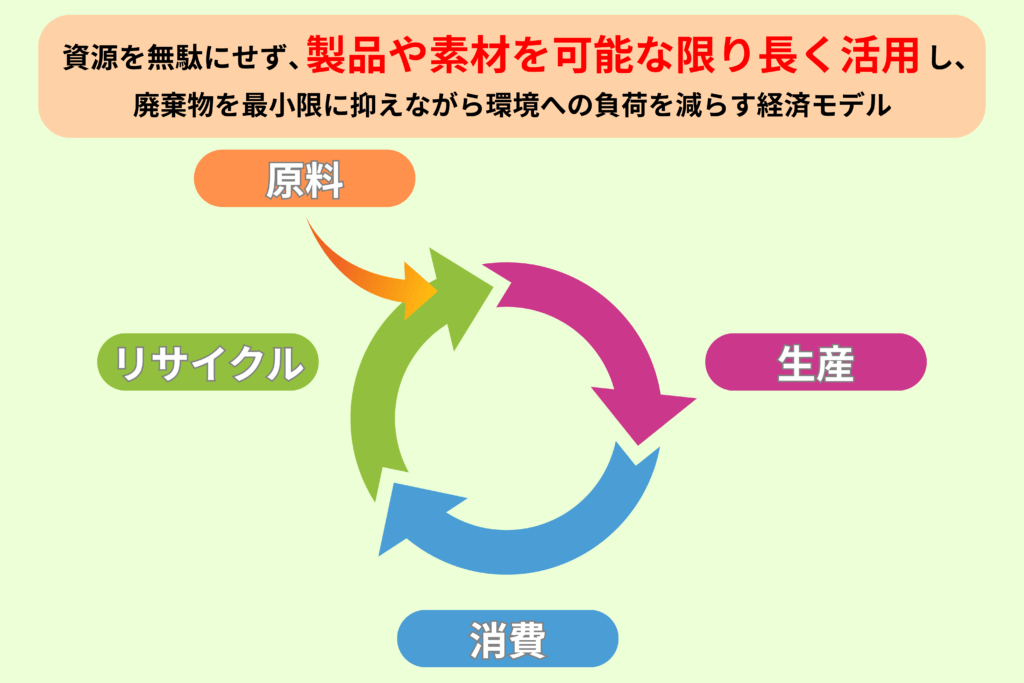

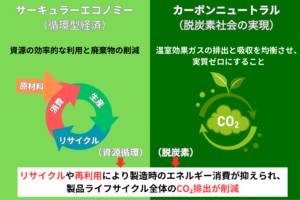

3R(リデュース・リユース・リサイクル)を取り入れつつ、製品や素材を設計段階から再利用や修理、リサイクルできるように工夫し、廃棄物を新たな資源として活用するのが特徴です。こうした資源の流れを支えるのが、「原料→生産→消費→リサイクル→原料」という循環型のモデルです(図①)。

こうした循環型の考え方は、国内外で制度やビジネスの中に取り入れられています。

次に、行政機関による定義や、なぜサーキュラーエコノミーが必要とされるのか、その背景を見ていきましょう。

以下の動画ではサーキュラーエコノミーの概要をわかりやすくご確認いただけます。

環境省と経済産業省におけるサーキュラーエコノミーの定義は、以下のとおりです。

環境省の定義:循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。

引用元:環境省 令和3年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」2節 循環経済への移行

経済産業省の定義:市場のライフサイクル全体で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じ、付加価値の最大化を図る経済。

引用元:循環経済(サーキュラーエコノミー)|経済産業省関東経済産業局

環境省と経済産業省はいずれもサーキュラーエコノミーを推進していますが、重点の置き方には違いがあります(表①)。

表① 環境省と経済産業省によるサーキュラーエコノミーの定義の比較

| 環境省 | 経済産業省 | |

|---|---|---|

| 目的 | 環境負荷の軽減と持続可能な社会の実現 | 経済活動の効率化と付加価値の創出 |

| 重点 | 環境的視点 | 市場価値の向上とサービス化 |

| 背景 | 環境保全を優先する政策 | 産業政策や経済成長の促進 |

環境省は環境保全に重点を置き、経産省は経済成長と環境保護の両立を重視しています。

日本国内のサーキュラーエコノミーに関する主な法案・取り決めには、以下のようなものがあります(表②)。

表② 日本国内のサーキュラーエコノミーに関する主な法案・取り決め

| 法律 | 概要 |

|---|---|

| 環境基本法 | 環境保全の基本理念を定めた法律 |

| 循環型社会形成推進基本法 | 3Rを軸に、環境負荷を抑えた資源利用を目指す基本法 |

| 資源有効利用促進法 | 事業者に対して3Rの取り組みを義務付け、循環型経済の基盤を構築する法律 |

| プラスチック資源循環法 | プラスチック製品の設計・再利用・リサイクルを促進 |

| 家電リサイクル法 | 家電製品(エアコン、冷蔵庫、テレビ等)の部品や素材をリサイクルして資源を有効活用 |

これらの法律は、分野ごとのアプローチでサーキュラーエコノミーの基盤を支えています。

制度面に加えて、国際的に共有されている基本原則にも触れておきましょう。

サーキュラーエコノミーの3原則とは、2010年にエレン・マッカーサー財団が提唱した次の3点です(表③)。

表③ サーキュラーエコノミーの3原則(エレン・マッカーサー財団による)

| liminate waste and pollution | 廃棄物と汚染をなくす |

|---|---|

| Circulate products and materials | 価値の高い製品や材料を循環させる |

| Regenerate nature | 自然を再生する |

「廃棄物と汚染をなくす」では、製品の設計段階から再利用しやすい素材を選び、有害物質の使用を避けることで、不要な廃棄物や環境汚染の発生そのものを防ぎます。

「製品や素材を循環させる」は、製品を使い捨てではなく“資源”と捉え、回収・再利用・再製造などによって資源の消費を抑えつつ、価値を長く保つ仕組みを指します。

「自然を再生する」は、再生可能資源の活用や森林の再生、土壌の回復といった生態系の修復を通じて、自然の循環機能を取り戻す取り組みです。

これら3つの原則は互いに連動し、サーキュラーエコノミーの中核を成す考え方です。

廃棄や汚染の回避、資源の有効活用、自然環境の回復を通じて、持続可能な社会と経済の両立をめざします。

サーキュラーエコノミーは、資源の枯渇や環境問題といった課題に対応し、持続可能な社会を築くための新しい経済モデルとして注目されています。以下では、その必要性を3つの観点から解説します。

現代の経済活動は、エネルギーや金属などの資源に大きく依存しており、その継続によって資源の枯渇を招くおそれがあります。

特に、石炭や石油などの化石燃料、ウランなどの核燃料といったエネルギー資源、および鉄・銅・リチウム・ニッケルなどの金属資源が懸念されています(表④)。

表④ 枯渇が懸念されている主な資源

| エネルギー資源 | 石炭や石油などの化石燃料、ウランなどの核燃料 |

|---|---|

| 金属資源 | ベースメタル(鉄、アルミ、銅、亜鉛、スズ)、レアメタル(チタン、リチウム、コバルト、ニッケル) |

国立研究開発法人物質・材料研究機構の試算によれば、世界の経済成長に伴い2050年までに埋蔵量を上回る可能性がある金属として、以下の金属が挙げられています。

| 金、銀、銅、鉛、亜鉛、スズ、ニッケル、マンガン、リチウム、インジウム、ガリウム |

これらの金属は、電気自動車や電子機器などの分野で需要が高まっており、今後ますます確保が難しくなると見られているため、資源の浪費を抑える新たな経済のしくみが急務となっています。

こうした背景から、廃棄を前提としない資源循環型のモデルであるサーキュラーエコノミーへの転換が世界的に求められています。

これまでのリニアエコノミー(直線型経済)では、「資源を採る → 使う → 捨てる」という一方向の流れが前提とされてきました。この仕組みでは、資源の枯渇や廃棄物の増加を避けられず、持続可能性の観点から限界が見え始めています。

一方、サーキュラーエコノミーは、資源を繰り返し活用することを前提とした循環型の経済モデルです。2つのモデルの違いを、以下に整理しました(表⑤)。

表⑤ サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの比較

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 基本概念 | 資源を効率的に循環させ、 廃棄物をださないことを目指す | 資源を調達・消費し、 廃棄する一方向型 |

| 環境への影響 | 資源の効率利用により 環境負荷が低減 | 廃棄物や汚染を生み出し、 環境への負荷が大きい |

このように、サーキュラーエコノミーは、限られた資源を有効に活かしながら経済活動を持続可能にするための構造的な解決策といえます。

温室効果ガスの排出、生態系の破壊、海洋プラスチックごみの増加など、地球規模の環境問題は深刻さを増しています。これらの課題に対応するためには、資源の利用や廃棄のあり方そのものを見直す必要があります。

サーキュラーエコノミーは、廃棄物の削減や資源の再利用を通じて、環境負荷の軽減に寄与する仕組みです。

特に製品の設計段階から環境への配慮を取り入れることで、持続可能な経済活動を実現できます。

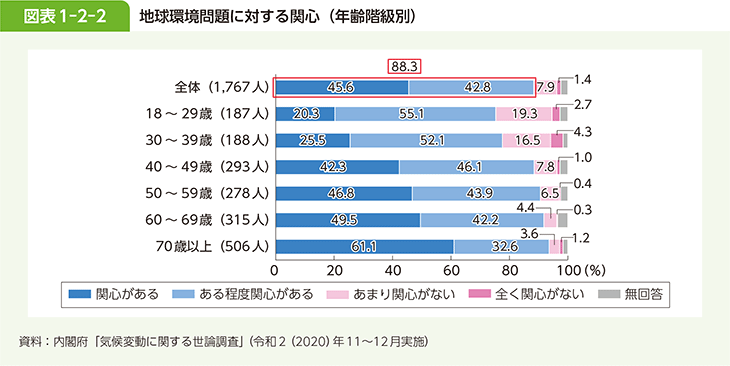

また、内閣府の「気候変動に関する世論調査」では、地球環境問題への関心があると答えた人が全体の88.3%を占めており(図②)、年代を問わず多くの人々が環境問題に強い関心を示しています。

こうした社会的関心の高まりも、企業や政府がサーキュラーエコノミーに本格的に取り組む後押しとなっています。

「サーキュラーエコノミー」は英語でCircular Economyと表記されます。直訳すると「循環する経済」であり、廃棄物をできる限り出さず、資源を循環的に利用する考え方を示します。欧州連合(EU)をはじめとする欧米諸国では、この概念が政策や産業界で広く浸透しており、日本よりも早くから具体的な実践が進められてきました。

日本でもサーキュラーエコノミーという表現が広がりつつあり、環境省をはじめとした行政や企業がこの言葉を用いて国際的な議論を行っています。

以下の記事では、日本におけるサーキュラーエコノミーの遅れについて構造的課題と企業の対応策の観点から解説しています。

サーキュラーエコノミーは、「循環」をキーワードにした新しい経済モデルです。

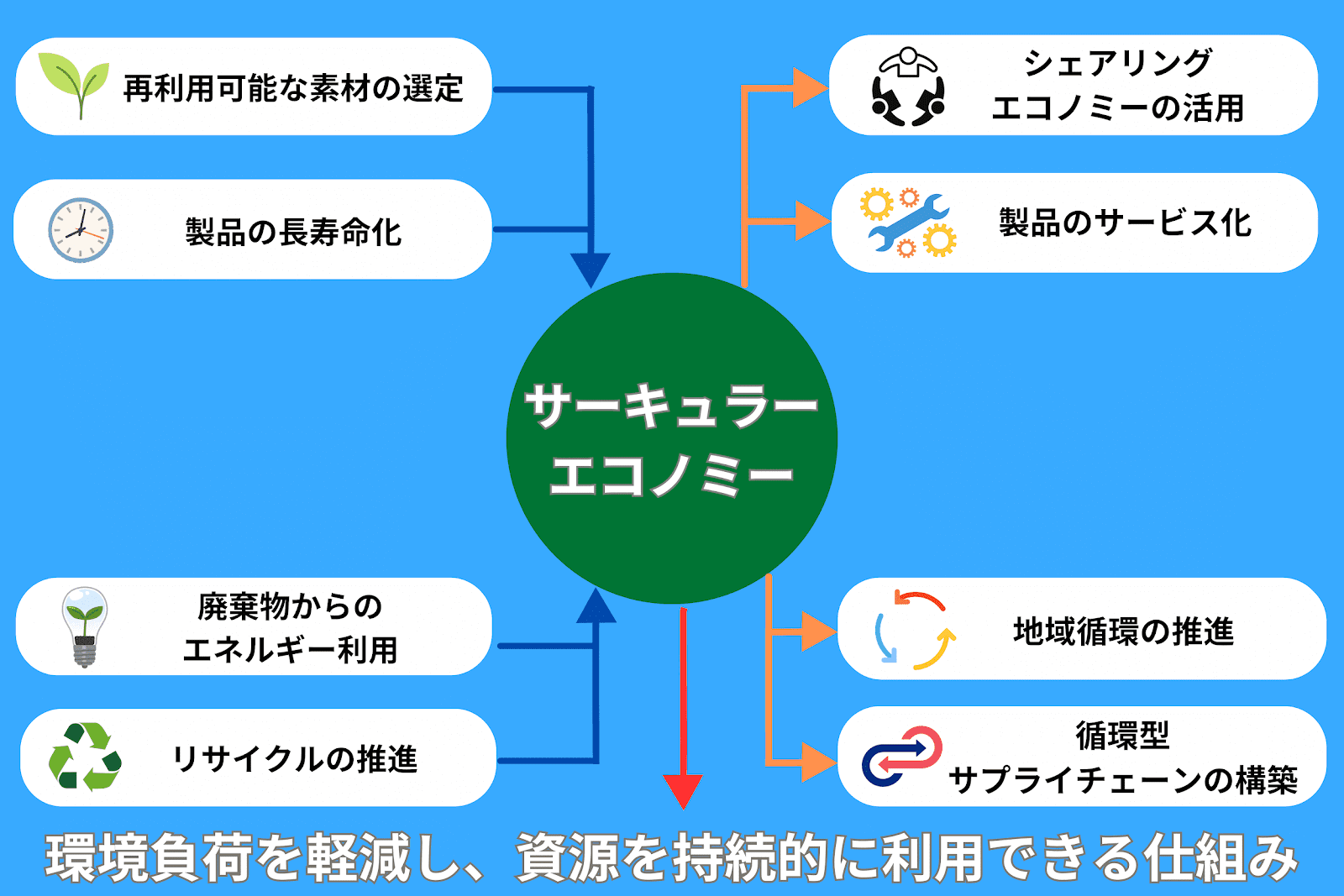

図③に示すように、サーキュラーエコノミーでは廃棄物削減にとどまらず、製品のライフサイクル全体を通じた資源の循環を重視しています。以下のような点が、従来の3Rやリサイクルとの大きな違いです。

3Rやリサイクルとは、「廃棄物をどう処理するか」に重点を置く点で共通していますが、サーキュラーエコノミーはその枠を超えて、経済全体の構造を見直す包括的な考え方です。

以下の動画では、製品ライフサイクルを軸にサーキュラーエコノミーの概要をご確認いただけます。

一方、3R(リデュース・リユース・リサイクル)やリサイクルといった既存の取り組み、あるいはリニアエコノミーやカーボンニュートラルといった概念とも混同されやすい側面があります。

この章では、サーキュラーエコノミーが他の取り組みや考え方とどう異なるのかを整理し、理解を深めます。

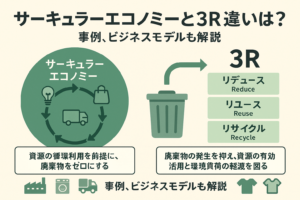

サーキュラーエコノミーと3Rは、どちらも資源の有効活用を目指す取り組みですが、取り組みの出発点と目指すゴールに大きな違いがあります。

表⑥に示すように、サーキュラーエコノミーは、廃棄物が発生しないよう製品やサービスの設計段階から仕組みを構築するのが特徴です。一方、3Rは廃棄が発生することを前提とし、その後にリデュース・リユース・リサイクルといった対応をとる仕組みです。

表⑥ サーキュラーエコノミーと3Rの比較

| サーキュラーエコノミー | 3R | |

|---|---|---|

| 仕組み | 設計段階から廃棄物が出ない仕組みを構築を目指す | 廃棄の段階からリサイクルを行う |

| 目標 | 廃棄物を出さず、自然環境を再生可能な状態に回復することが目標 | 廃棄物の削減により環境負荷を軽減するが、自然再生は含まれない |

3Rとは、以下の3つの行動指針の頭文字をとった概念です(表⑦)。

表⑦ 3R

| Reduce(リデュース) | 廃棄物を減らす |

|---|---|

| Reuse(リユース) | 繰り返し使う |

| Recycle(リサイクル) | 資源として再生利用する |

このように、3Rは発生した廃棄物への対応がメインの枠組みですが、サーキュラーエコノミーは廃棄物の発生そのものを抑えるための包括的な設計思想であり、両者の廃棄物へのアプローチは根本的に異なります。

サーキュラーエコノミーと3Rの違いは、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

サーキュラーエコノミーにもリサイクルは重要な手法のひとつとして含まれますが、両者は取り組みの起点や全体の枠組みが異なります。

リサイクルは、すでに発生した廃棄物を資源として再利用する事後的な対処が中心です。使用済み製品を回収・分別し、再加工して再利用するプロセスは、3Rの「Recycle」としても広く知られています。

一方で、サーキュラーエコノミーは、廃棄物そのものを出さないことを目的とし、製品や素材の設計段階から再利用や長期使用を前提にした仕組みを構築する点が特徴です。

つまり、リサイクルが廃棄物の処理に焦点を当てるのに対し、サーキュラーエコノミーは廃棄物を生まない設計と仕組みづくりに主眼を置いた、より包括的なアプローチといえます。

リニアエコノミー(直線型経済)は、「資源を採取し、使い、捨てる」ことを前提とした経済モデルで、製品が使用後に廃棄される流れを基本としています。再利用や資源循環の仕組みが十分に組み込まれておらず、資源の枯渇や環境負荷の増大につながりやすいのが特徴です。

一方、サーキュラーエコノミーは、資源の有限性や廃棄物の環境負荷を前提に、資源の再利用や製品の長期利用、廃棄物の再資源化といった循環的な仕組みを構築しようとする考え方です。表⑧は、両者の資源の使い方と廃棄物への考え方の違いをまとめたものです。

表⑧ サーキュラーエコノミーとリニアエコノミーの比較

| サーキュラーエコノミー | リニアエコノミー | |

|---|---|---|

| 資源の利用方法 | 資源や製品を再利用・修理・再製造して最大限に活用 | 資源を採取し、消費後に廃棄して新たな資源を必要とする |

| 廃棄物への考え方 | 廃棄物も資源と捉え、再利用可能な形で活用する | 廃棄物はそのまま処分され、環境への負荷を生じる |

サーキュラーエコノミーでは、廃棄物を価値ある資源とみなし、製品の設計段階から循環を前提に考えることで、資源の効率的な利用と環境保護を両立を図ります。

こうした背景から、資源の有限性や環境問題の深刻化を受けて、リニア型からサーキュラー型への転換は今後ますます重要になると考えられています。

サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルは、どちらも持続可能な社会の実現を目指す考え方ですが、目的や取り組みの範囲に明確な違いがあります。

表⑨は、両者の違いを「目的」と「取り組みの範囲」という2つの観点から比較したものです。

表⑨ サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの比較

| サーキュラーエコノミー | カーボンニュートラル | |

|---|---|---|

| 目的 | 廃棄物を出さず、資源を効率的に再利用することで資源枯渇を防ぐ | 温室効果ガスの排出量を実質ゼロに抑える |

| 取り組みの範囲 | 製品設計、廃棄物の再利用、リサイクル、修理など、資源利用全体にわたる | エネルギー転換(再生可能エネルギー)、炭素削減技術、植林などが中心 |

カーボンニュートラルは、二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスの排出量を実質ゼロに抑えることを目標とする取り組みです。再生可能エネルギーへの転換や、森林による炭素吸収などを通じて、気候変動の抑制を目指しています。

一方、サーキュラーエコノミーは、製品や素材を廃棄せずに繰り返し使うことで資源の枯渇を防ぎ、廃棄物の発生を最小限に抑えることを目指す経済モデルです。対象は温室効果ガスに限らず、資源そのものの循環的な活用に広がっています。

環境負荷の低減という点では共通していますが、カーボンニュートラルは主に気候変動対策、サーキュラーエコノミーは資源利用の最適化を目指すというように、アプローチする対象が異なる点に注意が必要です。

ここでは、サーキュラーエコノミーに関して体系的に学びを深められる書籍や資料を紹介します。

ここでは入門者でも理解しやすく、基礎から応用、企業の実践的な視点まで幅広く学べる本を厳選しました。

| タイトル(著者) | 概要 |

|---|---|

| SDGs時代に必須の概念 サーキュラーエコノミー超入門!(トレンド解説部) | サーキュラーエコノミーの基礎からビジネスモデル・政策・実践例までを広く解説した入門書。 大学生や初心者でも理解しやすい言葉と具体例で、循環型社会の全体像をつかむのに役立ちます。 |

| 循環経済入門 : 廃棄物から考える新しい経済(笹尾 俊明) | 廃棄物処理政策の延長線を超えて、世界的なサーキュラーエコノミーへの転換を環境経済学観点から解説。 資源循環と成長戦略を考えるうえで、企業担当者や研究者に有用な一冊です。 |

| サーキュラーエコノミー(野田由美子) | 日本企業の視点からサーキュラーエコノミーの必要性と実現への課題を解説。 リニア経済との違いや、EUが進める産業政策としてのCEを紹介しつつ、日本の強みであるものづくりや資源循環の技術をどう成長戦略に結びつけるかを提示しています。経営層や政策動向を意識したい読者に適した一冊です。 |

いずれの書籍も、サーキュラーエコノミーを単なる概念として理解するだけでなく、企業活動や政策動向と結びつけて捉えるための示唆を与えてくれます。

ここでは、専門家や経営層が意思決定や制度対応に活かせる知見を提供する書籍を紹介します。

| タイトル(著者) | 概要 |

|---|---|

| サーキュラーエコノミー実践: オランダに探るビジネスモデル(安居 昭博) | 欧州と日本の17事例を通じて、オランダが官民一体で進める先進的な循環型経済の実践を紹介しています。 デジタル技術や建築、フード、アパレル分野での取り組みから、日本企業に広がるビジネスチャンスを示す実務的な一冊です。 |

| サーキュラーエコノミーを実現するビジネスモデルのつくり方(DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文) | 環境負荷削減と資源効率化を両立させるための3つの基本戦略を解説しています。 循環型経済を自社に組み込む際に、財務的に持続可能な方向性を判断できる実践的ツールを提供する内容です。 |

| サーキュラーエコノミー 循環経済がビジネスを変える(梅田 靖、 21世紀政策研究所 (編著)) | EUの政策を軸に、サーキュラーエコノミーが産業競争力やものづくりの在り方をどう変えるかを論じた書籍です。 リサイクルや3Rにとどまらず、設計規制・サブスク・シェアリングなど新しいビジネスモデルに踏み込み、日本企業の視点も交えて解説しています。 |

これらの書籍は、政策・制度の動向から具体的なビジネスモデル、海外事例まで幅広く網羅されているため、自社の取り組みを検討する際の参考資料として有効です。

ここではサーキュラーエコノミーがもたらす具体的なメリットと、実現に向けた課題について解説します。

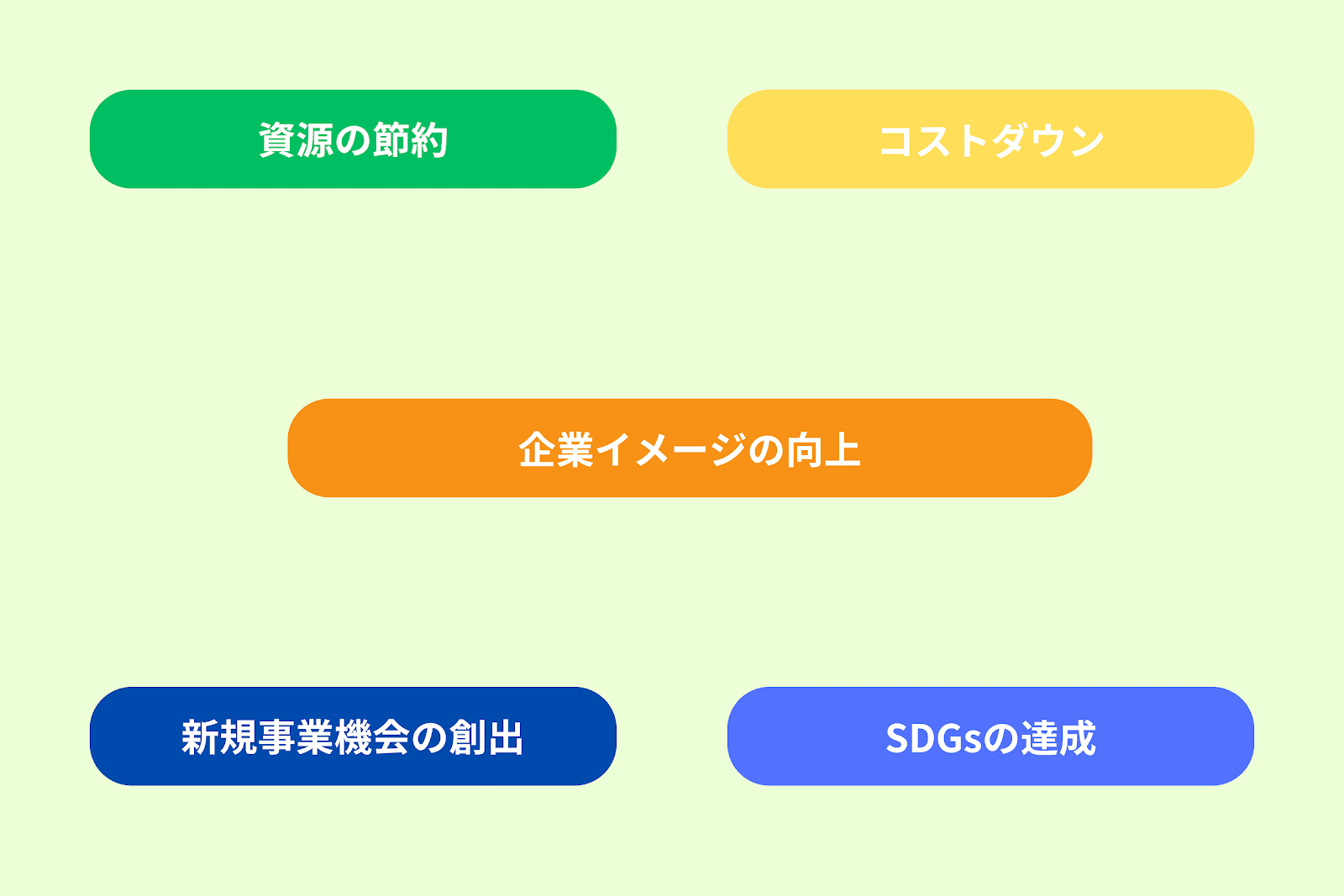

サーキュラーエコノミーの導入は、環境負荷の低減を通じて、企業経営に多面的かつ持続的な利益をもたらします。以下で具体的に解説します。

循環型の仕組みを導入することで、廃棄物処理コストや原材料調達コストを削減できます。

たとえば、センサー技術やIoTなどのデジタル技術の活用によって、作業効率の向上や資源の無駄を削減できれば、結果として資源の有効利用につながります。

また、業務改善により人的リソースの有効活用や離職率の低下も期待でき、企業全体の生産性向上に寄与します。

参考:https://www.jarc.or.jp/renewal/wp-content/uploads/2024/10/5eb4b9c8448b50f9a6ed9589bf2fdea1.pdf

サーキュラーエコノミーは、企業にとって新市場を創出する主要な原動力となっています。

とくに再製造事業では、使用済み部品を新品同等品に再生することで、新品より安価でありながら粗利益率が高いとされ、循環型モデルが企業収益に直結することを示しています。

さらに「再生型サプライ」「回収とリサイクル」「製品寿命の延長」「シェアリング・プラットフォーム」「Product as a Service」といった5類型のビジネスモデルは、新しい価値提供の枠組みとして注目されています。

参考:https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20191126_021150.pdf

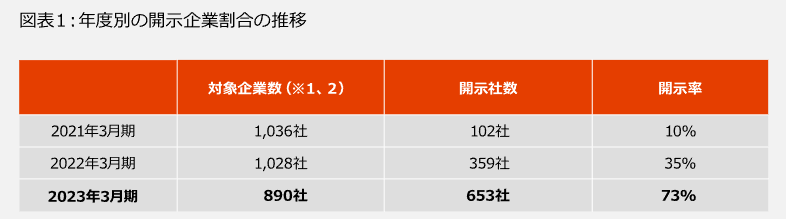

統合報告書やサステナビリティ報告書で「気候関連リスクおよび機会」「戦略や財務計画への影響」を開示する企業が増加しており、2021年3月期の対象企業1,036社が開示率10%から、2023年3月期には対象890社のうち653社が開示し開示率73%に達しました。

この急速な普及は、投資家がサステナビリティ情報を企業評価に積極的に活用していることを示しています。

リスク管理や資源循環への取り組みを開示する企業は、資本コストの低下やESG投資家からの資金調達機会の拡大といった直接的メリットを得られるほか、消費者や取引先からのブランド信頼度向上にもつながります。

なお以下の記事では、統合報告書とサステナビリティ報告書の違いについて解説しています。

ここでは環境・経済・社会の3つの観点からサーキュラーエコノミーが社会に与えるメリットを解説します。

環境省「循環型社会の形成をめぐる社会情勢」によれば、対策を取らなければ2060年には温室効果ガス(GHG)排出量が43%増加すると予測されています。しかし、資源効率を高める政策を組み合わせることで、最大90%の削減が可能であることも示されています。また、森林の回復についても、約4億5,000万ヘクタールの再生が見込まれており、自然資本の回復と長期的な社会的安定性に寄与します。

つまり、サーキュラーエコノミーは「資源を大切に使うことで、地球温暖化を防ぎ、森や生き物を取り戻すことができる仕組み」といえます。

「Global Resources Outlook 2019」によれば、資源効率性と持続可能な生産・消費の政策を採用すると、世界全体のGDPは歴史的傾向を維持するよりも約8%高くなる見込みであり、成長と雇用の拡大が期待される指標です。

天然資源の採掘・加工・廃棄を取り巻く環境負荷が大きな産業であればあるほど、効率改善やリユース・再製造などの循環型モデル導入で新たな産業・サービス・技術が生まれ、従来とは異なる雇用機会が生まれます。

サーキュラーエコノミーの推進は、産業構造の変化を促し、資源を供給する側だけでなく、回収・再加工・サービス提供の側の雇用を含む「循環型バリューチェーン全体」で雇用を創出します。

過去50年で天然資源の使用量は3倍以上に増加しており、これに伴って生物多様性の損失と水ストレスのうち約90%以上が、資源採取・加工・消費に関連する活動から発生しているとで報告されています。

このような環境負荷が続くと、環境悪化・自然災害・食料供給不安といったリスクが高まり、住環境や健康にも悪影響が及ぶ可能性があります。

資源効率性の高い政策を導入し持続可能な生産・消費を推進できれば、こうした悪影響を抑え、人々がより健康で自然豊かな環境で暮らせる可能性があることも示されています。

参考:Global Resources Outlook 2019

日本では、サーキュラーエコノミーを国家戦略として推進し、「循環型社会形成推進基本計画」において5つの重要な方向性が示されています。しかしながら、計画と現実との間には複数の課題が明らかです。

| 課題 | 具体的内容 |

|---|---|

| 地域間格差とインフラ整備の遅れ | 都市と地方で施設整備に差があり、 自治体は財政・人材不足で対応が難しい |

| 事業者間連携と資源循環の不足 | 設計から回収までの循環体制が不十分 中小企業ではコストや技術の制約が大きい |

| 数値目標と進捗管理の不十分さ | 2030年目標の達成状況にばらつきがあり、 進捗把握の体制が弱い |

| 意識・文化の変化の遅れ | 使い捨てや短期利益優先の風土が残り、 リユースや回収が進みにくい |

これらの課題を克服するためには、政策の実効性を高めるための資金投入、技術支援、地域自治体の体制強化、業界全体の連携促進、情報開示・進捗管理の制度設計が不可欠です。

建築は大量の資材を使用し、ライフサイクルが長いため、資源の有効活用や廃棄物削減の観点からサーキュラーエコノミーにおいて大きなインパクトを持ち得る分野です。具体的には、以下のような活用の方向性が考えられます。

| 活用の方向性 | 内容 |

|---|---|

| 再生資材の活用 | 解体現場から回収したコンクリート・木材・金属を再資源化し、新築や改修工事に再利用。資材調達の環境負荷を抑制できる。 |

| 長寿命設計とリユース | 建物を長く使えるように設計し、廃棄物を削減。部材ごとに取り外して再利用できる仕組みを組み込む工法も普及しつつある。 |

| モジュール化・デジタル技術の活用 | 部材のモジュール化やBIM(Building Information Modeling)を活用し、設計段階から資源循環を前提とした建築計画を可能にする。 |

こうした取り組みは、環境負荷低減だけでなく、資材コストの安定化や企業のブランド価値向上にもつながると期待されています。

サーキュラーエコノミーを実現するためには、廃棄物の削減や資源の再利用を前提とした製品設計や仕組みづくりが求められます。

この章では、循環型の仕組みづくりに貢献する代表的な実践手法と、それを実際に展開している企業の具体的な取り組みを紹介します。

株式会社FABRIC TOKYOは、デジタル世代向けのビジネスウェアブランドとして、オーダースーツのD2C(Direct to Consumer)モデルを展開しています。同社は使用済みの衣服を店頭で回収し、ポリエステルやウールなどの生地を溶かして再精製することで、完全循環型素材を活用した新たな服の製造をおこなっています(図④)。

さらに、受注生産によって過剰在庫や大量廃棄の発生を抑える仕組みを導入しており、廃棄物の最小化と資源循環の両立を実現しています。

本事例は、サーキュラーエコノミーの「設計段階から廃棄物を出さない仕組みづくり」という考え方に対応しており、衣服の資源循環と在庫ロスの削減に貢献しています。

また、自宅の不要な衣服を顧客から回収することにより、資源循環への参加意識を促すとともに、新規顧客の獲得やSDGsにも貢献しています。

株式会社esaは、異種素材が混在する複合プラスチックのリサイクルに取り組むベンチャー企業です。これまで産業廃棄物として焼却されていた混合プラスチックを回収し、独自設備と特殊技術を用いてペレット化することで、100%サステナブルな再生素材「RePla」を商品化しています(図⑤)。

この技術により、従来はリサイクルが難しかった異種構造の素材を、原料として再利用可能な形に変換することが可能になりました。

さらに、素材の分別・選別・洗浄・乾燥といった工程の簡略化やエネルギー消費量の削減にも効果を発揮しています。

RePlaは他社製品の原料としても活用され、素材の循環利用を支えています。

本事例は、サーキュラーエコノミーの「資源の再利用と再設計による循環の仕組みづくり」に対応しており、再生素材の利活用と産業廃棄物削減に貢献しています。

ダイキン工業株式会社は、空調機に使用される冷媒(フロンガス)を回収・再生し、再び自社製品に活用する循環型の仕組みを構築しています(図⑥)。

フロンガスは本来であれば使用後に破壊処理されることが多く、温室効果ガスとしての環境負荷も懸念されてきました。

同社は、使用済み冷媒を回収・再生した上で、新たな空調機に充填し、「再生冷媒空調機『VRV LooP by Daikin』」として製品化、この取り組みにより、冷媒の再資源化による廃棄量削減と、地球温暖化対策への貢献の両立を実現しています。

本事例は、サーキュラーエコノミーの「製品ライフサイクル全体で資源を循環させる仕組み」に対応しており、冷媒の再利用と温室効果ガスの削減に貢献しています。

株式会社資生堂は、化粧品の容器に使用されるプラスチックを対象に、再生素材や詰め替え容器を活用することで、循環型のパッケージ戦略を推進しています(図⑦)。海洋プラスチックごみや資源消費の問題に対応するため、2025年までに100%サステナブルなプラスチック製容器を実現することを目標に揚げています。

具体的にはリサイクル・リユース可能な設計、バイオマス由来素材・リサイクル素材の利用、容器の軽量化、つめかえ・つけかえ可能な容器によるリユース、バージン・石油由来プラスチック量の削減、単一素材を使った容器のリサイクル適性の向上など多面的に取り組んでいます。

これらの施策により、使用済みプラスチックの再資源化と廃棄量の削減を実現するとともに、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減に貢献しています。

本事例は、サーキュラーエコノミーにおける「リソース循環型」、「再生可能資源活用型」および「製品寿命延長型」のビジネスモデルに対応するものであり、資源の有効活用と持続可能な製品設計を両立させています。

日本では、環境省・経済産業省・経団連が連携し、2021年に 循環経済パートナーシップ(J4CE:Japan Partnership for Circular Economy) を立ち上げました。これは、官民が一体となって循環経済の実装を加速させるための枠組みで、企業や自治体、団体など幅広い関係者が参加し、先進的な取り組みや成功事例を共有しています。

その中でも注目されるのが、2024年度の事例集に掲載されたメルカリ・ヤクルト山陽・安芸高田市・三次市による地域内リユース推進の実証実験です。

この取り組みでは、ヤクルトレディによる訪問回収や営業所への持ち込みを通じて、家庭で眠る不要品を効率的に収集し、Eコマースプラットフォーム「メルカリShops」で販売する仕組みを構築しました。売上の一部は地域に還元され、循環と地域貢献を両立させています。さらに、東京大学の研究チームと連携して温室効果ガス削減効果の可視化にも取り組むなど、学術的な検証も進められています。

このように、J4CEを通じた官民連携は、単なるリユースの促進にとどまらず、環境負荷の低減・地域社会への貢献・デジタル技術の活用 を兼ね備えた新しい循環経済モデルとして期待されています。

サーキュラーエコノミーを実務に取り入れるには、具体的な仕組みづくりが欠かせません。

ここでは企業が自社の状況に応じて取り組みを進めるための基本的な流れと、現場で役立つチェックリスト、そして外部のリソースや専門機関を活用する方法について整理します。

まずは現状把握から始め、段階的に取り組むことが効果的です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 現状把握 | 自社の製品やサービスのライフサイクルを分析し、 資源投入から廃棄までの流れを可視化する |

| 課題特定 | 廃棄やロスが多い工程を洗い出し、 再利用や再設計の余地を検討する |

| 小規模施策の実行 | 再生材の利用や製品寿命の延長など、 取り組みやすい施策から始めることで リスクを抑えつつ実効性を高める |

| 社内体制の構築 | 経営戦略への位置付けや社内教育を通じて 共通理解を築き、部門横断で協力体制を整える |

こうした段階的アプローチを取ることで、サーキュラーエコノミーを事業成長と両立させる基盤として浸透させることが可能になります。

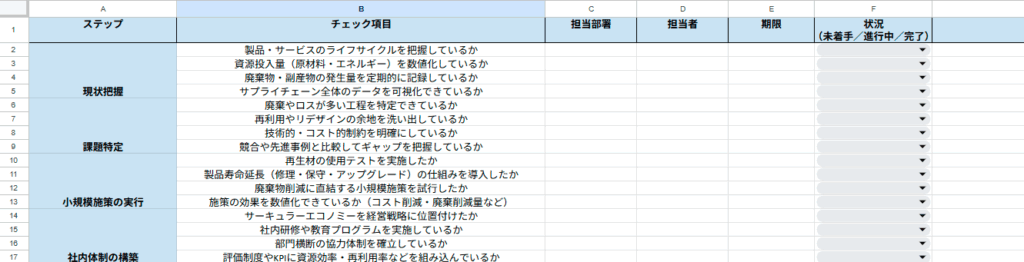

サーキュラーエコノミーの導入を具体的に進めるためには、ステップごとに達成すべき行動を明確にし、担当部署・期限・進捗状況を記録することで、計画の形骸化を防ぎ、実効性を高められます。

以下のチェックリストは、現状把握 → 課題特定 → 小規模施策の実行 → 社内体制の構築という流れに沿って整理されています。Googleスプレッドシート形式で用意しているため、自社用にコピーしてすぐに利用可能です。必要に応じて項目を追加・編集し、自社の実態に合わせてカスタマイズしてください。

コピーしたシートでは、進捗を「未着手/進行中/完了」といったステータスで管理できます。さらに担当部署や担当者、期限を入力することで、部門横断の取り組みや改善点を見える化できます。

特に技術開発や制度対応、資金調達においては、外部リソースや専門機関を積極的に活用することが効果的です。

以下に外部の専門サービスを導入するメリットをまとめました。

たとえば、五十鈴株式会社が提供するicサーキュラーソリューションのようなサービスを活用することで、廃棄物処理・再生資源の活用・リユース・リペアなど、複数の輪を効果的に実現でき、通常のリサイクルだけでは実現しにくいコスト削減や資源のロス削減を可能にしています。

\ 社会貢献とコスト削減をともに実現 /

日本では、サーキュラーエコノミーの実現に向けて国や地域社会が一体となり、さまざまな取り組みが進められています。

ここでは、国内外の最新動向をふまえつつ、今後の展開や課題、広がりの可能性について解説します。

日本は2019年6月のG20大阪サミットにおいて、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提案し、各国首脳間で共有しました。このビジョンの発端は、アジア地域の新興国や途上国から多く流出しているとされる海洋プラスチックごみ問題への対応です。2021年3月時点で86の国と地域が賛同しており、各国は情報共有と相互学習を進めています。

同サミットに関連して開催された「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」では、海洋プラスチック問題の具体的な取り組みとして「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が採択されています。

日本では、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を達成するため、以下のロードマップに基づいて、国と地域が一丸となって取り組んでいます(表⑪)。

表⑪ 2050年までのカーボンニュートラルのロードマップ

| 2030年度までの目標 | ・100カ所以上の脱炭素先行地域を設置・重点対策の実行 |

|---|---|

| 基盤的施策の推進 | ・継続的・包括的支援・ライフスタイルイノベーション・制度改革 |

| 全国への展開 | ・2050年を待たずに可能な限り早期の脱炭素達成を目指す |

参考:https://www.env.go.jp/earth/2050carbon_neutral.html

多くの地方公共団体が、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、地域ごとの脱炭素計画を策定しています。これにより、全国的な脱炭素化の動きが加速しています。

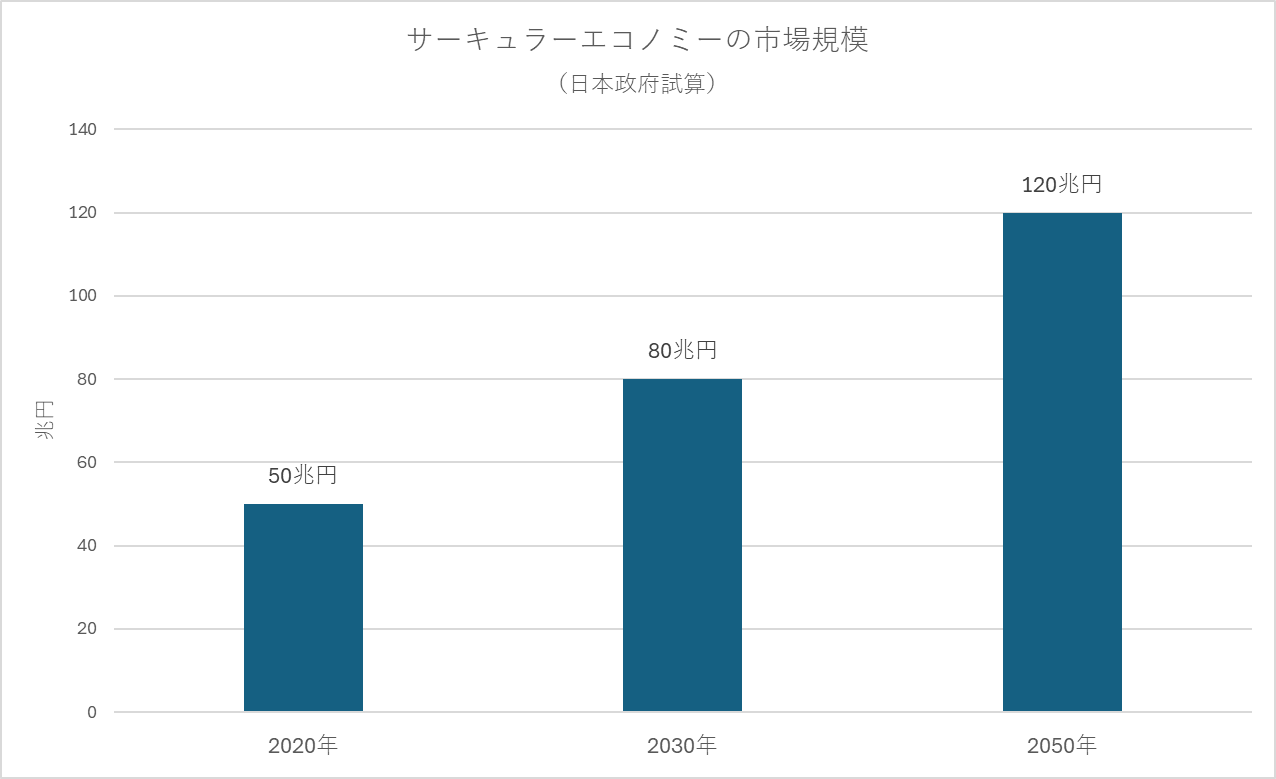

日本政府の試算によれば、2030年にはサーキュラーエコノミーの市場規模は約80兆円になる想定であり、さらに2050年には120兆円にまで拡大する見込みです(図⑧)。

資源の枯渇や調達リスクの増加、廃棄物処理の難しさを懸念する国々が、廃棄物の越境規制を強化する可能性があり、サーキュラーエコノミーへの対応が遅れれば成長機会を逃すだけでなく、マテリアルの輸入コスト上昇や国内物価への影響など、経済的な損失を被る可能性もあります。そのため、早急な対応が求められています。

こうした国内の取り組みは、グローバルな潮流とも連動しています。次に、世界での主な展望を見ていきましょう。

2030年までに全世界におけるサーキュラーエコノミーは市場規模で4.5兆ドルに達すると見込まれています。

これは2030年に、資源の需要と供給に80億トン(年間4.5兆ドルの経済損失に相当)もの需要ギャップが生じると予想されているためです。

さらにサーキュラーエコノミーに取り組む企業に対して、投資家やファンドなども積極的に融資を行っていることも追い風となり、世界的な市場規模も拡大をたどっています。

サーキュラーエコノミーに関する世界的な制度動向のひとつが、国際プラスチック条約です。これは、2040年までにプラスチック汚染を根絶することを目指して策定された、法的拘束力を持つ国際協定です。各国に対して製造から廃棄までのライフサイクル全体の見直しを求め、プラスチックの環境負荷を減らす包括的な取り組みを促します。

表⑫に示すように、条約は以下の3つの行動指針を柱としています。

表⑫ 国際プラスチック条約による行動指針

| プラスチック製品のライフサイクル全体の見直し | 製造から廃棄までの全過程で環境への影響を削減する |

|---|---|

| 海洋を含む環境汚染の削減 | プラスチック汚染を防ぎ、持続可能な環境を維持する |

| 2040年までにプラスチック汚染を根絶 | プラスチックごみの排出ゼロを目指す |

すでに排出されたプラスチックごみの処理だけでなく、いかにしてプラスチックごみを出さない社会設計を行うかが今後の国際的な課題となっています。

サーキュラーエコノミーは、資源の有限性や環境負荷の増大といった社会課題に対応するために、世界各国で注目されている新たな経済モデルです。

本記事ではまず、その基本的な定義や背景、従来の取り組みや概念との違いについて解説しました。続いて、代表的な5つのビジネスモデルに基づく企業の取り組みを紹介し、日本および世界における今後の展望を整理しました。

サーキュラーエコノミーの実現には、製品設計から資源調達、消費、廃棄、再利用に至るまで、あらゆる段階での見直しが求められます。それは企業や行政だけでなく、わたしたち一人ひとりの選択や行動にも深く関わるものです。

持続可能な未来を築くために、いまサーキュラーエコノミーの考え方を自分ごととして捉え、行動に移すことが求められています。

海洋・気候・環境などの分野を中心に、科学記事の執筆・編集に携わる。雑誌やウェブメディア、書籍にて、研究の背景や一次情報に基づいた丁寧な解説を行うことを心がけている。