\当サイトおすすめNo.1サイト/

鉄は建築・自動車・家電など幅広い分野で利用される一方、製造時には多くのエネルギーを消費し、大量のCO₂を排出する最大の二酸化炭素排出産業でもあります。そのため、鉄のリサイクルは環境負荷を抑えながら資源を循環させる最も有効な手段として注目されています。

本記事では、鉄リサイクルの概要と重要性、鉄スクラップの流通や価格動向、代表的な廃棄物の種類、再生プロセスの流れ、さらには直面している課題までを網羅的に解説します。

鉄のリサイクルとは、廃棄物から鉄スクラップ(鉄くず)を回収し、再生資源として活用することです。鉄スクラップは、自動車や船舶、家電製品、飲料缶など、さまざまな鉄製品から回収できます。

ここでは鉄リサイクルの重要性と鉄のリサイクル率について解説します。

鉄製品の原料は、鉱物の特性を活かした異なる素材を用います。そのため、リサイクルする際には、回収した鉄スクラップの素材に適した再生処理が必要です。

鉄は、地球上で最も多く使用されている金属資源の一つです。

主に建築物や車両、船舶、産業機械、家電製品、医療器具など、あらゆる分野で使用されており、高い汎用性を備える素材です。

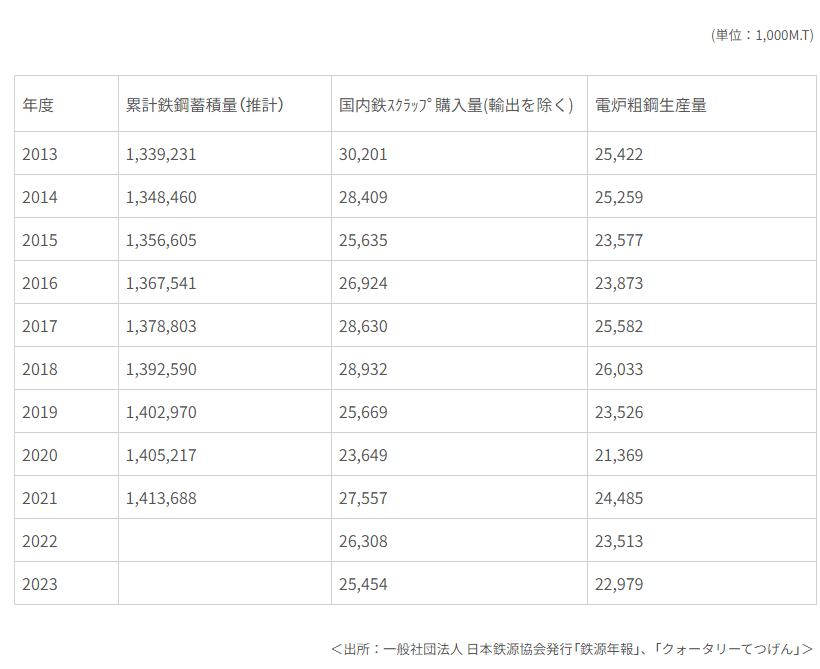

また、日本鉄リサイクル工業会のデータによると、国内の鉄鋼蓄積量(国内に何らかの形で蓄積されている鉄の総量)は、2023年度末で約14億2,290万トン以上を保有しています。これは、ビルディング・橋梁・鉄道から自動車・自転車・家電製品、さらには家庭内の包丁に至るまで、あらゆる鉄製品を鉄換算した量です。

その中でも、市中スクラップ(建築物などの解体現場や使用済み製品から採取できる鉄)は、2023年度の取扱量が25,429千トンが消費されています。

この量を具体的に表現すると、東京タワー(4,000トン)6,357基分の量に相当します。1年365日休まずに処理しても1日当たり約17基分を取扱った計算になり、膨大な鉄スクラップが毎日処理されていることが分かります。

さらに注目すべきは、取り扱われた鉄スクラップの約60%以上が電気炉で甦り、残りは転炉での製鋼用や鋳物用として消費され、リサイクル可能な新たな鉄の製品に生まれ変わる点です。また、鉄鋼蓄積量とスクラップ取扱量との関係では、年間蓄積量の約2%が、鉄スクラップとして発生していることから、国内の鉄資源が持続的にリサイクルされていることが実証されています。

このような大規模なリサイクルシステムにより、素材としての汎用性や高いリサイクル率を踏まえると、鉄のリサイクルは現代の生活において重要度が高い取り組みといえます。

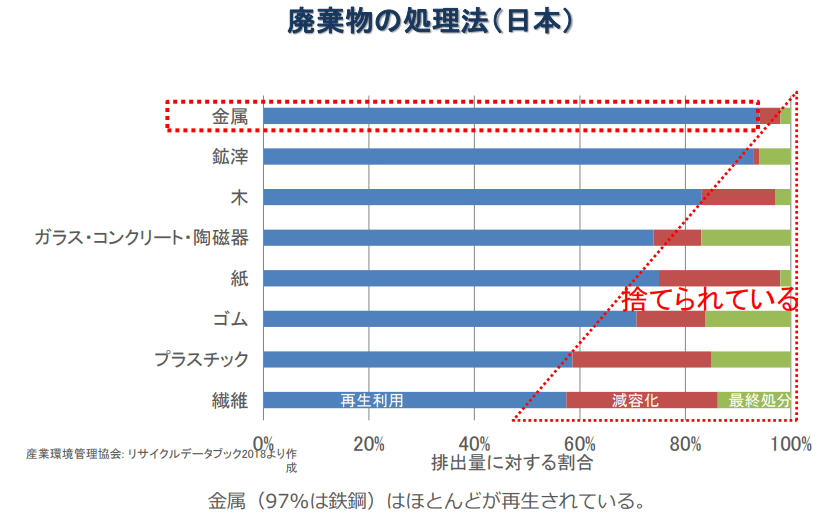

日本鉄鋼連盟の調査データによると、鉄のリサイクル率は現在ほぼ100%です。これは廃棄時点(EOL=End of Life)での「回収・再利用可能性」を指しています。

金属の項目にはさまざまな金属が含まれていますが、鉄鋼だけを見れば97%で、鉄鋼は完全に廃棄されることが極めて少なく、高確率で何らかの形でリサイクルされます。

鉄のリサイクル率が高い理由として、主に不純物の除去が容易な点が挙げられます。

鉄は磁性を持つため、磁力による選別が可能です。この物理的特性により、他の素材から鉄を効率的に分離できるため、ほぼ100%のリサイクル率を維持しています。

日本鉄鋼連盟による国内リサイクル率に関する調査では、鉄は使用後にほぼ100%回収・再利用されており、これでは回収率を基準にした数値が提示されます。

一方で国際的な統計で用いられる鉄のリサイクル率では、粗鋼生産に占めるスクラップ利用比率を意味します。これの2024年上半期のデータは以下のとおりです。

| 国・地域 | 鉄リサイクル率(粗鋼生産に占める割合) |

|---|---|

| 中国 | 23.1% |

| インド | 24.0% |

| 日本 | 37.5% |

| 韓国 | 37.7% |

| EU-27 | 64.9% |

| 米国 | 69.1% |

| トルコ | 84.4% |

国際的な統計では日本は中位に位置しており、製鋼方法の構成比率の違いによって国内リサイクル率に関する調査と数値が剥離しています。

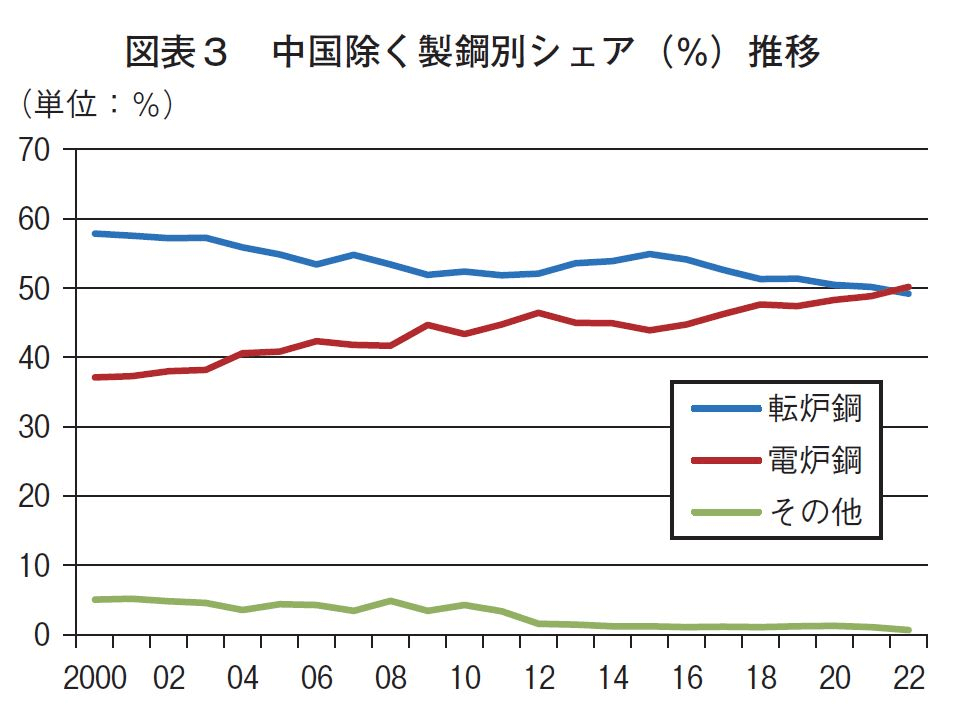

日本は転炉(BOF)による生産が主流であり、鉄鉱石を多く用いるためスクラップ利用率が相対的に低めになり、対して、電炉(EAF)を多用する国では、スクラップを中心に鉄を再生するためリサイクル率が高く出ます。

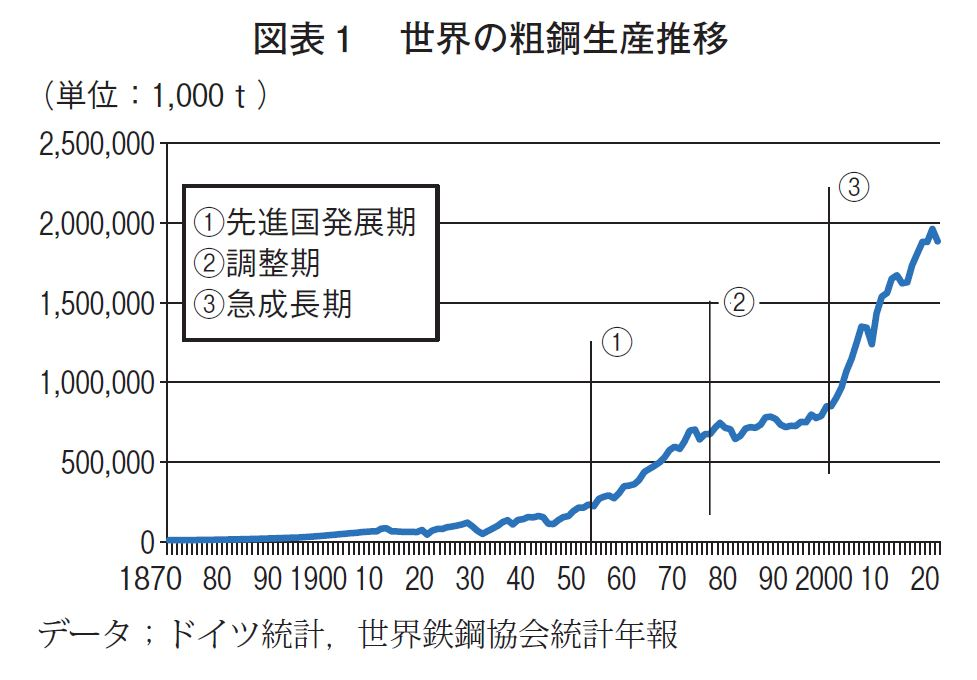

世界の鉄鋼需要は長期的に拡大を続けており、その背景には新興国の急成長があります。

下図が示すように、粗鋼生産量は1970年代までは欧米や日本の先進国が中心となって増加し、その後は調整期を経て、2000年以降は中国をはじめとする新興国の需要により急拡大しました。

また、製鋼方法の変化もリサイクル業界の動向を大きく左右しています。

以下の図に示される通り、中国を除いた世界の製鋼構造では、2000年当時は転炉鋼(BOF)が約60%を占めていたのに対し、2010年頃には50%前後に低下しています。

上記のような推移は、世界的に鉄スクラップを積極的に活用する方向へシフトしていることを意味します。

電炉の比率拡大はCO₂排出削減やカーボンニュートラルの取り組みにも直結するため、各国で政策的な支援や投資が進められています。

鉄(鋼)のスクラップ価格は、2000年代初め頃は1トンあたり1〜2万円ですが、その後、リーマンショックやパンデミック、中国の経済活動再開などの影響による需要の高まりによって、価格が高騰しています。

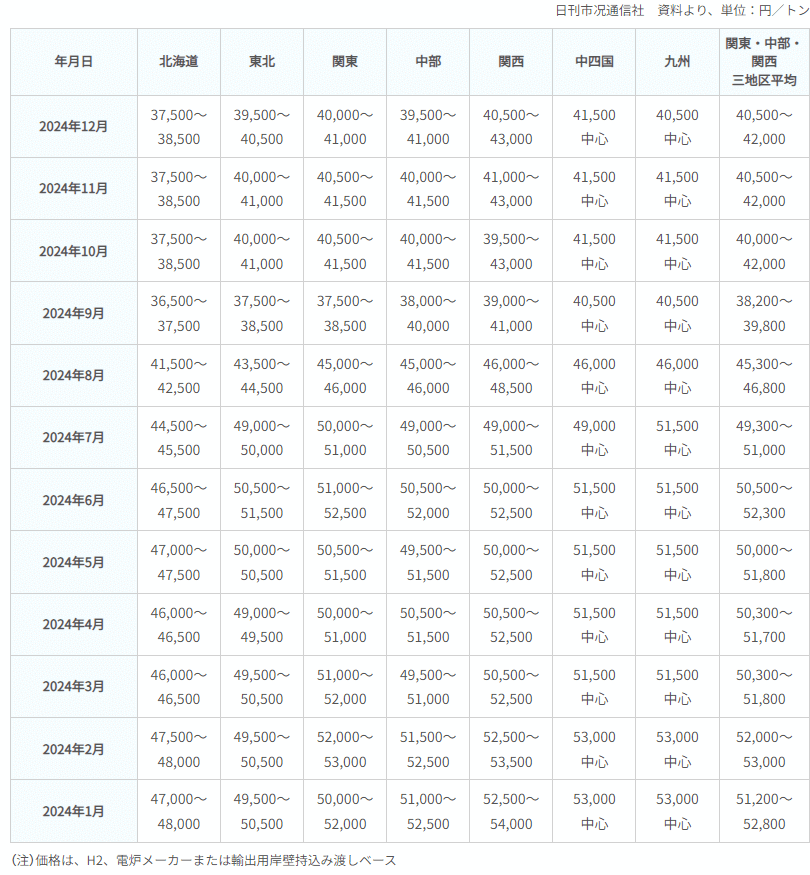

日本鉄リサイクル工業会のデータによると、2024年1月〜8月まで4万円後半から5万円代で高水準をキープしていました。その後、2024年9月以降から3万円台後半から4万円代前半にまで価格は下落しました。この下落傾向は2024年末にかけても続き、2025年初頭も引き続き低水準での推移となりました。

価格下落の要因は、海外の鉄鋼需要の低迷により、鉄スクラップの輸出が鈍化したことや為替の円高が影響しています。

(参考元:一般社団法人 日本鉄リサイクル工業会)

鉄スクラップのリサイクルは、排出者が自らリサイクル業者へ持ち込む方法と、業者が現場まで引き取りに来る方法に大別されます。

利用者の立場によって流れが異なるため、ここでは個人と企業に分けて解説します。

家庭や小規模工事で発生した鉄くずは、スクラップ回収業者やリサイクルセンターへ直接持ち込むのが一般的です。軽トラックや自家用車で搬入できる量であれば、その場で計量され、重量に応じた買取価格が提示されます。自治体によっては、指定の回収拠点を通さなければならない場合もあるため、事前に確認が必要です。

工場や建設現場などから大量に発生する鉄スクラップは、業者による引き取りサービスが主流です。専用のコンテナを設置し、満杯になった時点で回収を依頼する方法や、定期契約で定期的に回収してもらう方法があります。引き取りの際は、契約に基づいた買取価格や処分費用が適用されるため、複数の業者に見積りを依頼し、条件を比較検討することが推奨されます。

鉄スクラップを効率的にリサイクルするためには、信頼できる買取業者を選ぶことが重要です。業者にはいくつかの種類があり、取引の規模やニーズによって最適な選択肢が異なります。主な買取業者の種類は以下のとおりです。

| 業者の種類 | 特徴 |

|---|---|

| スクラップ専門業者 | 鉄・非鉄金属を専門に扱い、相場に応じた買取価格を提示。規模が大きく、安定した取引が可能。 |

| 鉄鋼メーカー直系業者 | 製鉄所や電炉メーカーと直接取引し、スクラップを安定的に供給。大量取引に強い。 |

| リサイクルショップ・不用品回収業者 | 家庭や小規模事業者から少量の鉄くずを買い取り。利便性は高いが、買取価格は低め。 |

| 自動車解体業者 | 廃車解体と合わせて鉄を含む部品を回収。自動車リサイクルの一部として流通。 |

業者選びのポイントとその詳細もあわせてご確認ください。

| 業者選びのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 価格の透明性 | 鉄スクラップは相場によって日々変動するため、 価格表を公開している業者が安心。 |

| 計量方法の信頼性 | 検定済みの計量器を使用しているか確認。 計量の正確さは買取価格に直結する。 |

| 取引実績と信頼性 | 法人契約の実績や、工業会への加盟有無をチェックすると安心感が高まる。 |

| サービス体制 | 持ち込み・引き取りの柔軟性、コンテナ設置の有無など、自社の排出状況に合っているかを比較 |

複数業者の見積りを取り、価格だけでなく信頼性や利便性も含めて総合的に判断することが、安定したリサイクルにつながります。

日本鉄リサイクル工業会(JISRI)は、鉄スクラップを通じた資源循環と環境保全を促進し、日本経済の発展にも貢献することを使命としています。以下に、その設立背景から具体的な活動内容まで、ポイントを整理しました。

| 領域 | 具体的な役割・活動 |

|---|---|

| 設立理念 | 鉄スクラップの安定供給と環境保全による社会貢献 |

| 市場情報提供 | 会員向けに市況データや価格推移、ニュースを発信 |

| 政府や団体との連携 | 法制度・政策への提言や国際連携を通じた信頼性向上 |

| 適正処理の証明 | 金属リサイクル伝票によるトレーサビリティ確保 |

| 業界改善活動 | 安全・CSR・技術普及・国際化・人材育成など多面的に実施 |

業界全体の近代化を図るため、安全対策や法令順守の徹底、CSR活動、国際交流、技術啓発など多岐にわたる取り組みを継続しています。

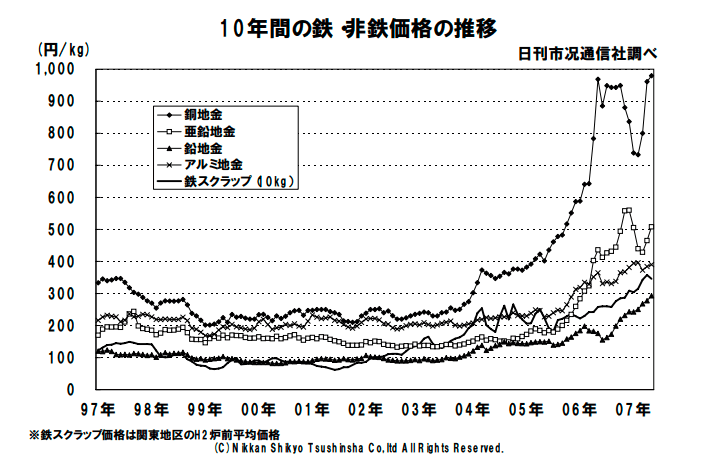

鉄スクラップ価格は鉄鉱石や原油と同様に国際市況に左右されやすく、長期的に大きな変動を繰り返してきました。

以下の図に示されるように、1997年から2007年の10年間でも鉄スクラップをはじめとする非鉄金属価格は大きな上昇と下落を経験しています。

特に2004年以降は、中国を中心とする新興国の需要急増を背景に鉄スクラップ価格が急騰し、銅やアルミといった他の金属と同様に高値圏で推移しました。

今後も脱炭素化の流れや電炉シェア拡大に伴いスクラップ需要は長期的に拡大していくと見られる一方で、価格そのものは依然として国際市況や政策動向に大きく左右されることが予想されます。

鉄のリサイクル源は、主に鉄スクラップを用います。鉄スクラップを大別すると、以下の2種類です。

| 自家発生スクラップ | 製鋼メーカーの製鋼・加工過程で発生する鉄くず |

|---|---|

| 市中スクラップ | 建築物や建造物の解体現場、使用済み製品などから発生する鉄くず |

市中スクラップは、さらに工場発生スクラップと老廃スクラップに分類されます。

ここでは、市中に流通している「市中スクラップ」の主要廃棄物についてご紹介します。

工場発生スクラップとは、鉄を使う工場などの加工過程から発生する鉄スクラップです。

製造過程で主に発生する鉄スクラップは、鉄を切断した際に発生する破片、旋盤加工時の切りくずなどが該当します。さらに、品質検査で不合格となった製品や、寸法精度が規格外となった不良品も工場発生スクラップとして分類されます。

以下に、工場発生スクラップの主な廃棄物を解説します。

鉄は、車両(自動車、トラック、電車など)や船舶(タンカー、大型客船など)、航空機の車体や各種部品などに多く用いられています。

鉄が主に利用される車両や船舶などのパーツ一例は、以下の通りです。

上記の鉄製品を製造加工する際に発生する鉄くずが、工場発生スクラップとなります。

多くの産業用機械に鉄が使用されており、産業用機械の製造過程で発生する鉄の破片や切りくず、不良品なども工場発生スクラップに分類されます。

鉄を使用している産業用機械には、以下のようなものがあります。

これらの機械製造では、精密加工が要求されるため、切削加工による切粉(きりこ)が大量に発生します。特に、ターニングセンターやマシニングセンターでの加工では、材料の30-40%がスクラップとして発生することがあります。

電気機器類には鉄が使用されており、製造・加工過程で発生するすべての鉄くずが工場発生スクラップです。

電気機器類には、主に以下の製品があります。

上記のような製品製造をする際に発生する鉄スクラップは、以下が想定されます。

さらに、電気配線の鉄心材料にも電磁鋼板や純鉄などが使われています。これらすべてが工場発生スクラップであり、製作加工時に発生する鉄くずです。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、CO2削減の主要課題として鉄スクラップを使用した電炉生産の促進が重要視されており、工場発生スクラップの効率的な利用が循環型社会構築の鍵となっています。

老廃スクラップとは、鉄製の使用済み製品から発生する鉄スクラップです。主な老廃スクラップを以下でご紹介します。

不動車や廃車など、使われず廃棄される車両や船舶などは老廃スクラップです。

廃車や廃船などから発生する老廃スクラップには、以下のようなものが含まれます。

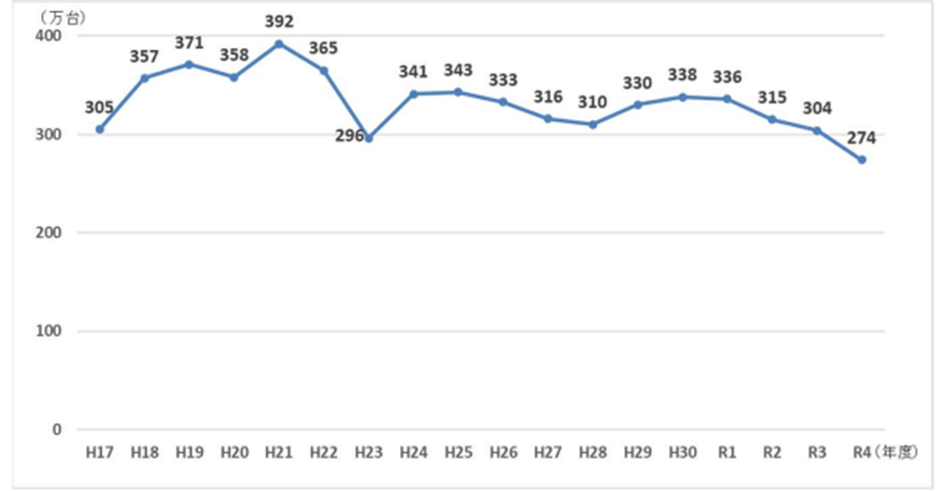

経済産業省のデータによれば、使用済み自動車の引取台数は、令和4年度で274万台にも上ります。

また、一般社団法人日本自動車工業会の調査によると、自動車に使用されている鋼板は、自動車の重量比で約40%程度と示されています。

274万台を単純に1トン/台で計算すると、老廃スクラップから回収できる鉄は、年間約110万トンとなります。

老朽化した建築物や構造物からも老廃スクラップは回収が可能で、以下のような建築物や建造物の一部から回収できます。

廃車や建築物、構造物以外にも産業廃棄物や家電製品、電気部品などの老廃スクラップもあります。

自動車は鉄を中心とした金属で構成されており、廃車となった車両は鉄リサイクルにおける重要な資源です。特に車体やエンジン、フレームなどに大量の鉄鋼材が使われているため、解体後に回収される鉄スクラップは高い再資源化率を誇ります。自動車リサイクルの流れは以下のとおりです。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 解体工程 | 使用済み自動車は解体業者で処理され、 タイヤ・バッテリー・エアバッグなどの有害部品や 再利用可能な部品を取り外す |

| 鉄スクラップの回収 | 解体後に残る車体(ボディ・フレーム)は破砕機で 処理され、鉄を中心としたスクラップが取り出される |

| 選別・再資源化 | 磁力選別などで鉄・非鉄金属・不純物を分離し、純度の高い鉄スクラップとしてリサイクル業者や製鉄所へ出荷する |

自動車リサイクル法によって、解体から資源化までの流れが制度化されており、適正処理と高いリサイクル率が維持されています。

建築物の解体では、構造材として使用されていた鉄骨や鉄筋が大量に回収されます。

一方、家電製品や自動車といった耐久消費財も重要なスクラップ源です。

家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった主要家電から鉄や銅、アルミが回収されており、特に鉄は重量比で多く含まれるためリサイクルの中心的存在となっています。

以下の動画では、廃棄物を粉砕し、鉄筋の原料として活用されるプロセスをご確認いただけます。

廃棄物の中には、鉄以外の素材も含まれるため、純粋に鉄だけを抽出するには、廃棄物の選別や特別な施設が必要です。ここでは、鉄を含む廃棄物の処理方法について解説します。

鉄を使った製品を製造しているメーカーの場合、自社で廃棄物を選別し、リサイクル業者に引き取ってもらう方法があります。自社で選別すれば委託費用を30-50%削減でき、廃棄物排出量を低減する新たな製品開発にも役立ちます。

さらに廃棄物の回収方法や効率的な選別手段を確立できれば、資源の有効利用だけでなく、業務効率化につながる場合もあります。特に、JIS規格に準拠した品質管理体制を構築することで、有価物としての買取価格向上も期待できます。

鉄を含む廃棄物を自社で処理できない場合は、外部委託を検討する必要があります。

地域の自治体が運営するリサイクルセンターに持ち込めば、鉄のリサイクルに貢献できます。リサイクルセンターでは、廃棄物を有料で引き取るケースが一般的で、処理費用は地域によって異なります。

また産業廃棄物の場合、廃棄物処理法(参考:廃棄物の処理および清掃に関する法律)に基づくマニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成が必要です。マニフェストの保存期間は5年間で、電子マニフェストの普及率は現在約70%に達しています。

リサイクルセンターへの持ち込みは、選別の手間を省ける利点があり、月間排出量が10トン未満程度の限られた量の鉄を含む廃棄物を処理する場合におすすめです。

鉄を含む廃棄物が日常的に発生し、自社対応できない場合には、専門回収業者に依頼する方法もあります。

地域の廃棄物回収業者に依頼すれば、毎日・週何回など、廃棄物の回収日を決めて定期回収されることが一般的です。

なお、専門回収業者選定のポイントは3つあります。

業者に回収を依頼する場合にも、廃棄物処理法に基づくマニフェストの交付が求められます。

マニフェストは、専門回収業者が作成するので事務的負担はほとんどありませんが、作成が義務付けられている点を認識しておく必要があります。

廃棄物回収をアウトソーシングすると、費用の支払いが発生しますが、鉄リサイクルの企業パートナーを探せば、無料引取または有料で買い取ってもらえる可能性があります。

ただし、買い取りは有価物として処理する場合に限定されます。

有価物とは、自分や他社にとって価値のある廃棄物のことです。例えば、鉄くずや分別済みの金属スクラップなどが該当します。

なお、アウトソーシングする場合にも到着物有価物に該当するならマニフェストが必要です。環境省の「有価物の判断基準について」(参考:廃棄物の定義について)に基づき、適切な判断が求められます。

パートナー企業によっては双方にとってメリットがあるため、処理技術力や財務安定性などの側面から好相性の企業を見つけることが大切です。特に、日本鉄リサイクル工業会加盟企業など、業界団体に所属する信頼性の高い企業との提携を検討することをお勧めします。

鉄リサイクルの主要プロセスを紹介します。この処理プロセスは、資源循環と環境負荷低減において極めて重要な役割を担っています。

回収された廃棄物から鉄を選別する工程は、最終製品の品質を左右する最も重要なプロセスです。

鉄を含む廃棄物は鉄単体の製品もあれば、非鉄やプラスチック、ゴムなどが取り付けられたままの製品もあり、さらに鉄と非鉄などを一緒に溶解すると不純物が増加します。

鉄と非鉄金属を混合して溶解処理した場合、不純物含有率が5%以上に達すると、製品品質の著しい低下とスラグ発生量の増加(通常の1.3~1.5倍)が確認されています。

リサイクル工程の非効率などの要因になり得る場合があるため、廃棄物の鉄を高純度の再生資源として活用するには、できる限り選別時に鉄のみを取り出す仕組みを構築する必要があります。

選別された鉄材料は、大型シュレッダーによって2~10cm程度の均一サイズに粉砕されます。

粉砕処理後に、鉄とシュレッダーダストに分別します。

シュレッダーダストとは、シュレッダーにかけた際に発生するプラスチックやゴム、スポンジなど鉄以外の素材です。分別作業でシュレッダーダストをきれいに除去できれば、高純度の鉄を生成できます。以下の報道動画では、クルマのシュレッダーダストの再活用事例がご確認いただけます。

また、鉄工場や建築物の解体現場、大型廃船などから発生する廃棄物は、不純物の混入が比較的少ない傾向にあります。そのため、大型の鉄処理に適したギロチンシャーと言われる処理機械を使用します。

【処理設備の使い分け基準】

| シュレッダー処理 | 薄板材、小型部品、複合材料(純度要求:85%以上) |

|---|---|

| ギロチンシャー処理 | 厚板材、大型構造物(純度要求:90%以上) |

鉄の大きさや不純物の多さなどにより、シュレッダーとギロチンシャーの2機種を使い分けます。

スクラップされた鉄は、電気炉や溶鉱炉などで約1,600℃以上の高温で溶解します。

国内では電気炉による処理が主流で、2023年度には2,297万9千トンの粗鋼が生産されています。(参考:日本鉄リサイクル工業会会)溶解時に、鉄の融点(1,538℃)より低い融点の不純物は溶けてスラグとなり、鉄より融点の高い不純物は鉄に含有します。

不純物の含有量が多いほど純度の低い鉄となってしまうため、リサイクル時に品質を維持したい場合には不純物の混入に注意が必要です。

融解された鉄スクラップは、電気炉などで溶かされ「溶鋼」となります。この溶鋼に炭素などを加えて強度や性質を調整することで、新たな「鋼」が作られます。鋼は、建築物や自動車など、様々な製品の材料として使われる鉄の一般的な形態です。

次に、作られた鋼は、熱間圧延や冷却圧延といった工程を経て、H型鋼や丸棒、鋼板など、用途に応じた様々な形状に成形されます。

熱間圧延では高温で鋼を加工し、大まかな形に整えて強度を高める形です。その後冷却圧延でさらに精度を高めたり、表面を滑らかにしたりして、最終的な形状に仕上げます。最後に、必要に応じて表面処理などが施され、高品質な再生鉄素材が完成します。

こうして再生された鋼材は、建築物の骨組みや自動車部品、家電製品など、再び様々な製品の材料として生まれ変わるのです。

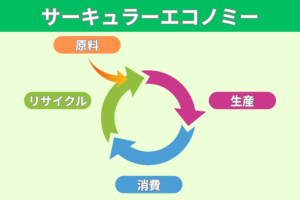

鉄製品は、理論上はここまで工程を繰り返すことで何度もリサイクルが可能です。そのため、鉄リサイクルは別名「Closed Loop Recycl(クローズド・ループ・リサイクル)」(参考:日本製鋼連盟リサイクルの種類)とも呼ばれます。

クローズド・ループ・リサイクルとは、リサイクルされた鉄が再び元の製品に使用され、品質が劣化することなく繰り返し利用される仕組みを指します。

クローズド・ループ・リサイクルは、サーキュラーエコノミーの基本的な概念でもあり、半永久的にリサイクル可能な素材として鉄は非常に優れた素材です。これにより、鉄製品のリサイクルは、環境への負担を軽減しながら持続可能な社会を支える重要な要素となります。

鉄リサイクルは循環型社会の実現に欠かせない仕組みですが、実務の現場ではいくつかの課題も存在します。ここでは、鉄リサイクルの課題を整理して解説します。

以下の動画では、鉄リサイクルにおける課題とその解決策について、技術的な側面も含めてわかりやすく解説しています。

鉄スクラップには様々な不純物(異素材片、油・塗膜など)が混じることが多く、これが再生鋼材の機能性低下につながります。とくにトランプエレメント(分離困難な不純物)は、鋼材の品質を大きく劣化させる要因となります。

参考:https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331010/20230331010-2.pdf?utm_source=chatgpt.com

不純物除去や選別・前処理にはエネルギーが必要であり、これがコストにも環境負荷にも影響を与えます。素材品質を維持しつつリサイクル率を高めるには、高効率な回収体制や処理技術が不可欠ですが、それには設備投資や運用資金が伴います。

鉄スクラップは、将来的に製鉄向けの重要な資源として位置づけられ、神格化されているものの、品質の高いスクラップ(高品位スクラップ)は不足傾向にあります。特に高炉・転炉・電炉向けでの利用拡大に対応するには供給が追いついていません。この問題を解消するため、経済産業省主導の「鉄鋼WG」では、不適正ヤードの対策や回収率向上・高品位化への調査が進められています。

参考:https://www.env.go.jp/council/content/03recycle06/000296930.pdf?utm_source=chatgpt.com

鉄は建築物や自動車など、私たちの暮らしに不可欠な素材であり、そのリサイクル率はほぼ100%と非常に高い水準です。この高いリサイクル率は、鉄が磁性を持つため他の素材から容易に選別できることに起因します。

鉄のリサイクルは、鉄鉱石から新しく鉄を製造する場合に比べ、エネルギー消費とCO2排出量を大幅に削減できるため、環境負荷を低減する上で極めて重要です。

また、リサイクルしても品質が劣化しにくく、繰り返し資源として活用できる「クローズド・ループ・リサイクル」が可能なため、貴重な資源を有効に使い、持続可能な社会の実現に大きく貢献しています。

鉄のリサイクルは、環境保護と資源循環の両面から見て、極めて価値の高い取り組みと言えます。

産業廃棄物・リサイクル事業を主軸とする法人を経営しながら、フリーランスのライター・ディレクターとして情報発信にも携わっている。産業廃棄物分野での現場経験とデータ分析力を活かした情報発信に強みがある。